陶瓷综合材料成型与装饰研究

王紫瑞 唐 珂 (景德镇陶瓷大学)

本课题致力于探索陶瓷与新材料的结合所创造的设计美感,随着社会的进步与科技的改革,当今的陶瓷设计也随之不断改变、发展,与传统陶瓷技术相比,现代陶瓷技术已经突破了空间与地域的限制,朝着多元化的方向前进。传统陶瓷材料比较单一,今天陶艺家们能选择用的泥土原材料种类大大增多,如陶瓷+金属、陶瓷+石头、陶瓷+木材、陶瓷+塑料等,通过它们之间的适当组合,就可以产生出新的作品、新式样和新风格。

一、综合材料与陶瓷的融合

(一)综合材料概述

“综合材料”的概念最初起源于西方工业建筑,于20 世纪欧洲革命之后提出,随着西方艺术发展在20 世纪中期逐渐形成有关概念,最终其概念更多的是在平面艺术与空间艺术中提出而确立。综合材料在陶艺中的使用改变了以往使用单一泥料的局限,所表达的语言也更加丰富,艺术家在作品中的情感与观念也得到更为饱满的表达和发掘。

综合材料比较传统陶瓷材料更丰富,这促使人们去深入了解各种材料的性能,多种材料的综合应用不是各种材料的堆砌,而是以陶瓷为基础,利用金、木、银、钢、铁甚至硅酸盐等化学物质与陶瓷进行组合,根据自己的设计选用合适的材料进行构建,使各种材料巧妙地结合在一起,做到材尽其用,从而更好地传达艺术家的设计思想和情感。

(二)陶瓷与材料的融合

《黏土问题》艾琳娜·劳斯

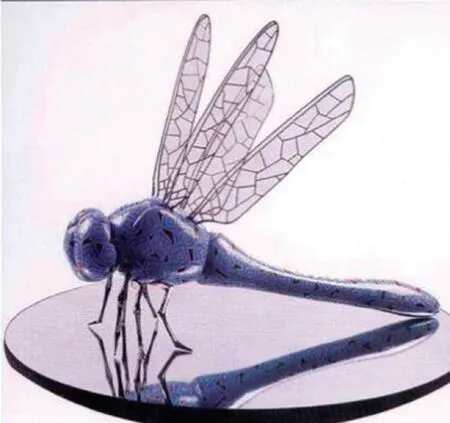

《后昆虫时代》冯澍

陶瓷综合材料的应用在我国陶瓷艺术中很早就出现了,比如宋代覆烧的芒口瓷,因为口沿部分胎体裸露,质感粗糙使用感不好也不易于清洗,人们在芒口部分裹上金箔等变得实用又美观。另外还有金缮工艺,焗瓷工艺等,都是利用金属材料与陶瓷结合,满足了器物的使用功能,也创造了富有韵味的时代审美。另外,从古代至今一直使用竹、藤、木、铜等作为陶瓷茶壶的提梁,这也是传统综合材料的一部分,这类综合材料主要体现在功能上的意义,更多的是为了解决陶瓷产品变形现象、减低材料损耗、提高成品率。随着人们精神需求的提升以及艺术的多元化发展,艺术家们以陶瓷为载体,积极努力去探索出符合当代的综合性陶瓷器物。他们从材料、制作工艺、展设方式、创作思路、个人情感表达、对社会的关注度等,找出陶瓷综合材料与精神创作上的关系,体现出综合材料与陶瓷互相结合的方式和手段。

二、综合材料的突破性

综合材料的运用可以给陶瓷市场带来新的面貌,其多维的创新手段同样能够激发艺术家的创造力。

(一)坯体与生物的结合

国外有一个非常有意思的综合材料创新,它是基于藻类的合成材料的研究。藻类内部富含有大量丰富的藻类生物组织而合成的纤维、颜料等材料,它可以直接从藻类生物中分离出来,用于研发生产各种可经生物降解加工的新型多样化综合材料,以深入探索开发藻类生物聚合物材料的潜力。藻类在艺术美学层面可提供着色、纹理效果和其他独特的视觉效果,在生物功能性层面则可对陶瓷材料的深度利用产生一定的启示意义。

艾琳娜劳斯的名为“黏土问题”的研究项目一直专注于探索陶瓷材料功能的愿景表达,其研究的重点在于如何通过藻类融合到本地黏土并对这种陶瓷材料进行更新。由于藻类大量存在于河流的弯道中,鉴于其繁殖发展速度很快和高度可更新性,藻类也被进一步证明是玻璃与天然陶瓷中极好融合的杂交元素。它们既可用于陶瓷烧制生产前直接与瓷器坯泥相混合,又可用于瓷器烧成后作为瓷器表面的修饰,从而为现代陶瓷材料的继续发展研究开启了一扇新的窗口。

这些藻类材料附着泥胎上,也起着增稠剂的作用,使土壤中的水分继续保持着低黏度性的同时,获得非常纤薄的厚度和相对轻巧的体量。当它们被广泛应用各种瓷器表面时,这些藻类在高温水中进行短暂的生存下来的生长过程中会直接被氧化吸收,其中的许多轻金属元素依附于泥坯表面,在后期的干燥和烧成过程中,通过系列的化学物理变化,这些有着藻类的覆盖物的表面会产生一些意想不到的、特殊的甚至是匪夷所思的画面效果,有着天然釉色的质感和光泽。

(二)陶瓷与纤维的结合

在刘美岱作品《渡》中,作者将纤维编织成一定的造型,同陶瓷坯体结合在一起。一部分采用注浆成型的方式保留了纤维造型肌理质感;另一部分采用无序的线性纤维缠绕与泥片相互联系。作者通过这样的表现手法表达了对生命、死亡的敬畏以及自我认知与探索,感慨在大千世界,生命的脆弱,因此寻找可以证明自我价值的载体,躯体终会散去,而精神永在。纤维材料介入到陶瓷创作中,拓展了陶瓷表现的方向和途径,这种新领域的开拓,非常值得人们去探索。

刘佳乐的作品《融合》同样也是通过纤维纺织材料浸没在泥浆中取出之后,待坯体半干时做印花装饰,体现泥浆与纤维材料相结合所产生的张力与美感。

(三)陶瓷与金属的结合

艺术家邱耿钰的作品《“复原”系列》选择使用唐代陶马碎片与金属材质相结合,从造型上来讲突破了传统意义上马的形象,将人的部分融入其中,给观者带来一种跳跃性的视觉感受,使整个作品呈现出超现实的当代意味,突出当代陶艺制作观念的同时更加直观地展现了创作者本人的思考感受。

《后昆虫时代》中的冯澍把工业不锈钢与陶瓷相结合,通过青花、粉彩的装饰纹样在瓷器上绘制了昆虫的躯干,而昆虫的触角、翅膀、腿脚等中空支撑均由不锈钢铸造代替,色彩绚丽的瓷器与金属光泽的坚硬质感,带来一种科技与传统碰撞效果同时也解决了造型的支撑难题,给当代陶艺的创作理念与方式带来了新的源泉。

三、自我创作延伸——《丛》系列

(一)作品寓意

基于对综合材料的理解和认识,本次作品包含两部分,一部分是黑白色的,另一部分是三原色。笔者在材料选择上采用陶泥与瓷泥的混合,寓意着陶瓷艺术从新石器时代到当代的不断发展变迁,这种从陶演变成瓷的千年岁月,见证了人类的发展史,具有重要的历史意义,寄望我们不忘初心、砥砺前行。在颜色方面,一种瓷泥选用黑色与白色,这是因为黑是万色所藏,白是万色所离,以最简单的信息描绘着多姿多彩的世界,是天地间潜藏的大道。因此这件作品寓意在于一个广义上的“道”,在前行道路上人们如何寻得属于自己的“道”,引人深思。另一类则是选用色泥,采用红、黄、绿三原色来体现强烈的视觉冲击感。黑白之外便是彩色,寓意着人生道路慢慢,身边所遇皆是五彩缤纷的风景,在寻“道”之中人们是否能固收本心,而不迷失在万花丛中。因此,综上所述,给这件作品的名字也是取自最后一个“丛”字,结束对这件作品的简要理念。

(二)成型手法

整个作品的成型过程借助于模具成型,其间经过不断补水、搓揉泥条的方式,借助泥条这一元素的堆叠而形成的一个类似于碗状形体。陶泥与瓷泥互为融合,也象征着千千万万的人类大融合,表达笔者对未来世界的一种期许,世界人民最终大一统,无战争无分离,最终大家都可互融,互相接纳。

(三)作品的工艺难点

制作过程中,因工艺复杂,面临很多挑战,其中的难点一是在揉搓泥条过程中,因泥条有粗细、长短之分,如若掌握不好揉搓的力度以及把控不好湿度,泥条在成形时都有可能产生断裂。为了解决这一问题,在揉搓过程中不时补水,让泥条保持一定的湿度,方便成型。

难点二是在选用成型模具时,也需要考虑到模具的承受力,当无数根泥条黏结好之后,是否可以完整取出而不散架,是关键之一。为了保险起见,就需要在内部增加它的支架,方便拿掉模具后可以平稳托起所有泥条。

难点三是由于陶泥与瓷泥的性质不一致,黏结困难,因此在黏结的时候,需要格外谨慎。同时要考虑到烧成时二者的收缩程度,免得后期成型出现倾倒、断裂、坍塌等系列问题。

《丛》系列

难点四是在陶瓷综合材料应用中不仅要选择合适的材料,也要注重泥料的选择与工艺制作。烧造过程中它的温度曲线的控制也需要格外注意。根据泥料的性质需要选用合适的高、中、低温等不同的烧成制度。因成瓷后几乎不具有可塑性,同时也要求在最开始制作中对形态的大小、泥条的粗细有通盘把握,避免烧成后陶瓷变形太过影响后续使用和展示。

四、结 语

陶瓷综合材料的创造不仅仅是为了美观与实用,在新时代、新社会的发展之下,马斯洛所谓的精神追求和个人价值的自我实现,成为今天艺术家个人追求的方向和原则。如何树立自己的设计理念,如何宣传中国的文化名片——陶瓷艺术,是我们的责任和义务。在这一过程中人们应该通过多元的、综合的以及环保的、可持续发展的视角设计作品,既拓展了陶瓷艺术的艺术语言,亦能拓展其功能和再现艺术家的创意。因此,一件好的作品,总是有着设计师独到的观念和个性化的创作手段,这类作品才是有着时代特征、充分展现材质之美的好作品,通过这样一件作品,不仅能够给观者带来无尽的想象,也最大限度实现了艺术家创作的目的和价值。