小梁切除术联合术前康柏西普玻璃体腔内注射法治疗新生血管性青光眼的效果及安全性

张荣华,杨建玲

(1.西安医学高等专科学校附属医院眼科,陕西 西安 710300;2.西安凤城医院眼科,陕西 西安 710016)

新生血管性青光眼属于难治性青光眼,是指患眼虹膜上出现新生血管的一类青光眼。此病的发生主要与患者患有眼部缺血性疾病(如糖尿病视网膜病变、眼底视网膜静脉阻塞、眼缺血综合征等)有关[1]。小梁切除术是临床上治疗新生血管性青光眼的主要术式。康柏西普是一种抗血管内皮生长因子(vascular endothelial grow th factor,VEGF)药物[2]。本文主要是探讨用小梁切除术联合术前康柏西普玻璃体腔内注射法治疗新生血管性青光眼的效果及安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年1月至2021年1月我院收治的63例新生血管性青光眼患者作为研究对象。其纳入标准是:病情符合新生血管性青光眼的诊断标准(即虹膜和小梁表面有新生的纤维血管膜,导致周边虹膜前粘连,阻碍房水的排出,引起青光眼)[3];存在眼压升高、眼痛、视力下降等临床表现;进行药物治疗无法降低眼压;具有进行小梁切除术的指征;自愿参与本研究。其排除标准是:合并有其他眼部疾病;存在急慢性眼部感染;有眼部手术史;对本研究中所用的药物过敏。按照术前是否应用康柏西普将其分为应用组(n=33)与未应用组(n=30)。在应用组患者中,有女性15例(占45.45%),男性18例(占54.55%);其年龄为47~76岁,平均年龄为(62.14±8.62)岁;其中,原发病为糖尿病视网膜病变、视网膜中央/分支静脉阻塞、视网膜中央/分支动脉阻塞的患者分别有16例(48.48%)、11例(占33.33%)、6例(占18.18%)。在未应用组患者中,有女性14例(占46.67%),男 性16例(占53.33%);其年龄为48~77岁,平均年龄为(63.05±8.76)岁;其中,原发病为糖尿病视网膜病变、视网膜中央/分支静脉阻塞、视网膜中央/分支动脉阻塞的患者分别有15例(占50.00%)、10例(占33.33%)、5例(占16.67%)。两组患者的一般资料相比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对两组患者均进行小梁切除术。术前采用康柏西普玻璃体腔内注射法对应用组患者进行治疗,术前不为未应用组患者使用康柏西普进行治疗。采用康柏西普玻璃体腔内注射法对应用组患者进行治疗的方法是:用30G的针头在与角巩膜缘相距0.35 cm处对玻璃体腔进行穿刺,针尖需对准玻璃体的中心。穿刺成功后将10 mg/m L的康柏西普注入到玻璃体腔内。在注药7~10 d后对患者进行小梁切除术。对两组患者进行小梁切除术的方法是:对患者实施常规的消毒铺巾,对其进行球结膜表面麻醉。用穿刺针对前房进行穿刺,缓慢释放出少量房水。对其进行局部浸润麻醉,制作板层梯形巩膜瓣和结膜瓣,二者的基底分别为角膜缘和角巩缘。将0.25%的丝裂霉素棉片置于巩膜瓣下,2~3 m in后用100 m L的生理盐水对角膜、结膜囊、巩膜瓣下进行冲洗。对颞侧角膜缘进行穿刺,放出房水。将小梁组织及周边的虹膜切除,确保虹膜切口的直径比小梁切口的直径大。将一定量的生理盐水注入到前房内,在巩膜瓣上方缝合2针。分别将0.2 mg的阿托品注射液和2 mg的地塞米松注射液注射到球结膜下方,并将四环素可的松眼膏涂抹在结膜囊内,最后包扎术眼。术后对两组患者滤过泡的形态、前房的情况、眼压等进行密切的观察。

1.3 观察指标

术前及术后6个月,比较两组患者的眼压、视力及血清转化生长因子β1(transform ing grow th factor-β1,TGF-β1)、VEGF和白细胞介素-6(interleukin,IL-6)的水平。上述三项血清指标的检测方法是:采集患者清晨空腹状态下的静脉血4 m L,对血液标本进行离心处理(转速为3000 r/m in,离心时间为10 m in),分离出血清。采用Bio-RAD550型酶标仪(由美国Bio-RAD公司生产)及其配套的试剂盒,并运用酶联免疫吸附法测定血清中TGF-β1、VEGF、IL-6的水平。比较两组患者术后并发症的发生率。

1.4 统计学方法

2 结果

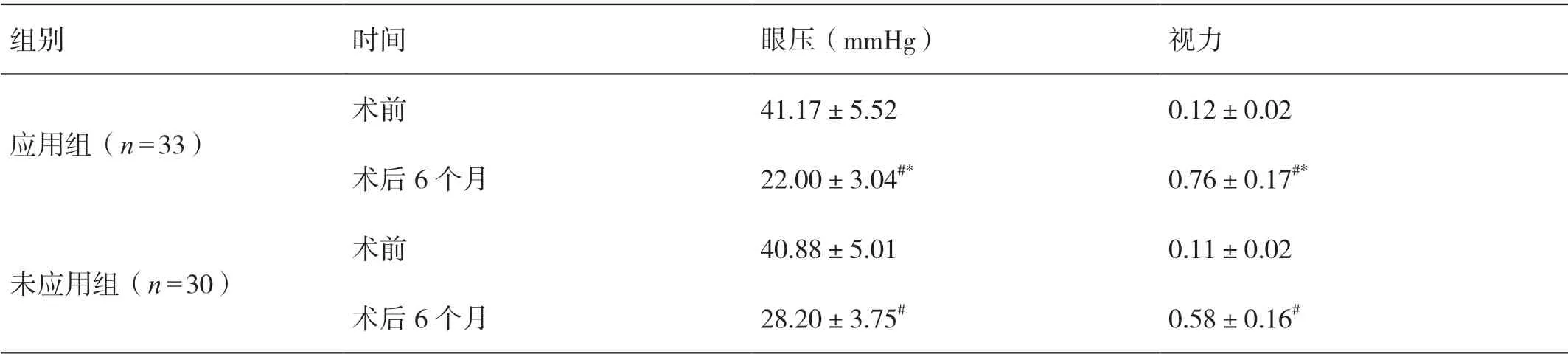

2.1 手术前后两组患者眼压、视力的比较

术前,两组患者的眼压、视力相比,差异无统计学意义(P>0.05)。术后6个月,两组患者的眼压均低于术前,其视力均高于术前,差异有统计学意义(P<0.05)。术后6个月,应用组患者的眼压低于未应用组患者,其视力高于未应用组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 手术前后两组患者眼压、视力的比较(±s)

表1 手术前后两组患者眼压、视力的比较(±s)

组别 时间 眼压(mmHg) 视力应用组(n=33)术前 41.17±5.52 0.12±0.02术后6个月 22.00±3.04#* 0.76±0.17#*未应用组(n=30)术前 40.88±5.01 0.11±0.02术后6个月 28.20±3.75# 0.58±0.16#

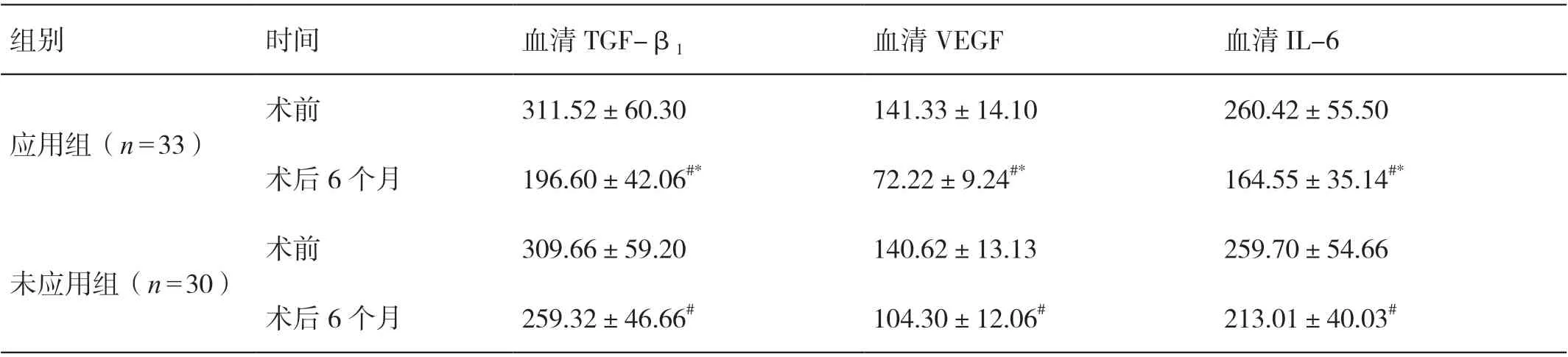

2.2 手术前后两组患者血清TGF-β1、VEGF、IL-6水平的比较

术前,两组患者血清TGF-β1、VEGF、IL-6的水平相比,差异无统计学意义(P>0.05)。术后6个月,两组患者血清TGF-β1、VEGF、IL-6的水平均低于术前,差异有统计学意义(P<0.05)。术后6个月,应用组患者血清TGF-β1、VEGF、IL-6的水平均低于未应用组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 手术前后两组患者血清TGF-β1、VEGF、IL-6水平的比较(pg/m L,±s )

表2 手术前后两组患者血清TGF-β1、VEGF、IL-6水平的比较(pg/m L,±s )

注:#与同组术前比较,P<0.05;*与未应用组术后6个月比较,P<0.05。

组别 时间 血清TGF-β1 血清VEGF 血清IL-6应用组(n=33)术前 311.52±60.30 141.33±14.10 260.42±55.50术后6个月 196.60±42.06#* 72.22±9.24#* 164.55±35.14#*未应用组(n=30)术前 309.66±59.20 140.62±13.13 259.70±54.66术后6个月 259.32±46.66# 104.30±12.06# 213.01±40.03#

2.3 两组患者术后并发症发生率的比较

应用组患者术后并发症的发生率为12.12%(4/33),未应用组患者术后并发症的发生率为10.00%(3/30),二者相比差异无统计学意义(P>0.05)。详见表3。

表3 两组患者术后并发症发生率的比较

3 讨论

小梁切除术是临床上治疗新生血管性青光眼的常用术式。研究表明,对新生血管性青光眼患者进行小梁切除术前向其玻璃体腔内注入康柏西普能促进虹膜新生血管的消退,降低眼压,提高手术操作的安全性[4-5]。康柏西普是一种VEGF抑制剂,能抑制血管内皮细胞的生长,降低血管的渗透性,促进虹膜和房角新生血管的消退,降低前房出血的风险[6-8]。本研究的结果显示,术后6个月,应用组患者的视力高于未应用组患者,其眼压和血清TGF-β1、VEGF、IL-6的水平均低于未应用组患者,P<0.05。两组患者术后并发症的发生率相比,P>0.05。可见,用小梁切除术联合术前康柏西普玻璃体腔内注射法治疗新生血管性青光眼的效果显著,能降低患者术后的眼压,改善其视力及血清TGF-β1、VEGF、IL-6的水平,且治疗的安全性较高。