数字金融发展能够抑制企业盈余管理行为吗?

何子琦

【摘要】宏观金融市场对于微观企业的影响一直以来都是国内外学者的研究热点。文章以中国A股上市公司为研究对象,探究了数字金融发展能否抑制企业盈余管理行为这一问题。结果表明,数字金融发展对应计盈余管理活动无显著影响,但对真实盈余管理活动存在正向的促进作用。数字金融可以提高资本配置的效率,也可能给金融市场带来潜在的风险。我们应该进一步关注和研究如何评估和控制这种潜在风险。

【关键词】数字金融;指数;盈余管理;资本配置效率

【中图分类号】F275

一、引言

盈余报告是市场参与者的核心信息来源。真实且可靠的盈余报告能够帮助现有投资者和潜在投资者全面了解上市公司的情况,并且基于可靠信息做出正确的投资决策,有利于资本市场长期健康的发展。

盈余管理则是管理层出于某种动机而对于企业向外报告的财务数据的一种调整行为。这种行为掩盖了企业真实的财务数据,阻碍了市场参与者真实有效地了解上市公司的信息,也造成了资本市场中信息的严重不对称,阻碍了资本市场的良性发展。

目前学者们对于企业盈余管理行为的研究多集中在其影响因素上,该影响因素主要分为以下两个方面:一是企业内部因素,包括高管个人特质、高管股权激励以及内部控制等;二是企业外部因素,包括宏观经济环境、市场监管及审计师等。其中宏观经济环境主要集中于传统的金融市场对于企业盈余管理的影响。随着互联网及大数据的发展,其在金融市场越来越广泛的应用催生了新的业务模式和支付方式,这就使得过去的指标难以体现如今的市场发展程度,过去的研究结果难以指导新模式下的金融市场行为。因此,我们需要采用崭新的度量方式,衡量现如今金融市场的发展程度。

北京大学数字金融研究中心联合蚂蚁金服,构建了能够反映不同区域数字金融市场发展程度的指标——“数字金融普惠指数”(郭峰等,2019)[1]。该指数发布后,学者们对其认可度较高,已有不少学者应用该指数进行了国家宏观层面的研究。而放眼微观层面,几乎没有作者将该指数用于研究金融市场对企业行为的影响。数字金融能否降低金融市场的信息不对称,抑制企业的盈余管理行为?抑或数字金融是否会提升企业面临的风险,促进其盈余管理行为?本文利用中国A股上市公司的财务数据,定量分析了2011—2019年数字金融发展对企业盈余管理的抑制作用。突破現有研究仅关注某类金融资产或传统金融市场对盈余管理影响的不足,以数字金融指数为衡量方式,研究时下宏观资本市场对公司盈余管理活动的影响,有助于构建宏观市场和微观企业行为之间的联系,引导宏观市场不断完善,遏制企业违规行为,推动社会经济健康发展。

二、理论分析与研究假设

根据现有文献,数字金融发展对企业盈余管理有两种可能的影响。

首先,有研究表明数字金融发展可以通过降低信息不对称从而抑制企业盈余管理活动。黄益平等(2018)[2]认为,数字金融是指传统金融公司和新型互联网公司使用数字手段实现投融资的新兴业务模式,数字金融的逻辑起点是互联网金融,其逻辑演进则是金融科技。从普遍意义上来讲,数字金融涵盖了三个循序渐进的概念:互联网金融、大数据金融以及Fintech。当代金融学家普遍持有云计算、数据库在投融资领域的应用能够降低信息不对称问题的观点。李继尊(2015)[3]认为,互联网将被应用于经济社会的所有领域,而经济社会中个体的行为将转变为一条条数据被上传至互联网。不断积累的海量数据从各个维度降低了信息不对称。谢平等(2015)[4]认为,大数据广泛应用于互联网金融中的信息处理,提高了风险定价和风险管理的效率,显著降低了信息不对称。而信息不对称正是企业盈余管理行为存在的前提。这就意味着,如果信息不对称程度降低,信息使用者可以获得内部信息,就足以判断管理者提供的财务报表数据的可靠性与完整性,从而遏制管理者的盈余管理活动。

其次,数字金融的发展也可能通过增加企业风险促进企业的盈余管理行为。与传统金融市场相比,数字金融的发展给贷款人和借款人都带来了诸多风险。第一,平台风险。电子支付完全依托网络,而网络平台存在遭受病毒入侵和黑客攻击的隐患,可能造成交易操纵、信息盗用、资产丢失等恶果。第二,行业风险。与过去的资本运营模式相比,货币基金的公允价格更新时,数字金融产品的独特属性可以为注资方的投资和撤资提供便利性,进一步削弱低交易成本的相对优势,给资金的借方带来更大的资金链断裂风险。与此同时,吉克作洛等(2021)[5]发现,数字金融的发展会加剧企业投融资条件的错配,企业使用流动负债支持长期投资越多,企业财务风险越大。张朗等(2021)[6]认为,当风险增加时,管理者会主动保护自己的利益,这具体体现在对真实业绩的掩盖上,通过盈余管理在任期内调整企业业绩,以满足投资者的要求。

综上所述,不能确定数字金融对盈余管理的影响方向,因此,提出竞争性假设:

H1a:数字金融发展能够抑制企业盈余管理行为;

H1b:数字金融发展可能促进企业盈余管理行为。

三、数据与实证模型

(一)数据来源和变量说明

为了验证以上竞争性假设,本文采用了以下数据:(1)北京大学数字普惠金融指数(2011-2020);(2)2011—2019年中国A股上市公司的相关财务数据。本文对数据进行了以下处理:(1)剔除了属于金融保险业的上市企业;(2)剔除ST以及*ST的上市公司;(3)剔除缺失相关财务数据的上市公司。此外,为了消除离群值的影响,本文对所有连续变量进行了上下1%分位的缩尾处理。

1.北京大学数字普惠金融指数

北京大学数字普惠金融指数涵盖了省市县三级数据,本文选取市级指数作为后文实证模型的主要解释变量。

2.盈余管理

本文盈余管理的衡量指标主要借鉴马壮等(2018)[7]的研究,分别从应计盈余管理(AEM)和真实盈余管理(REM)两个方面展开研究。

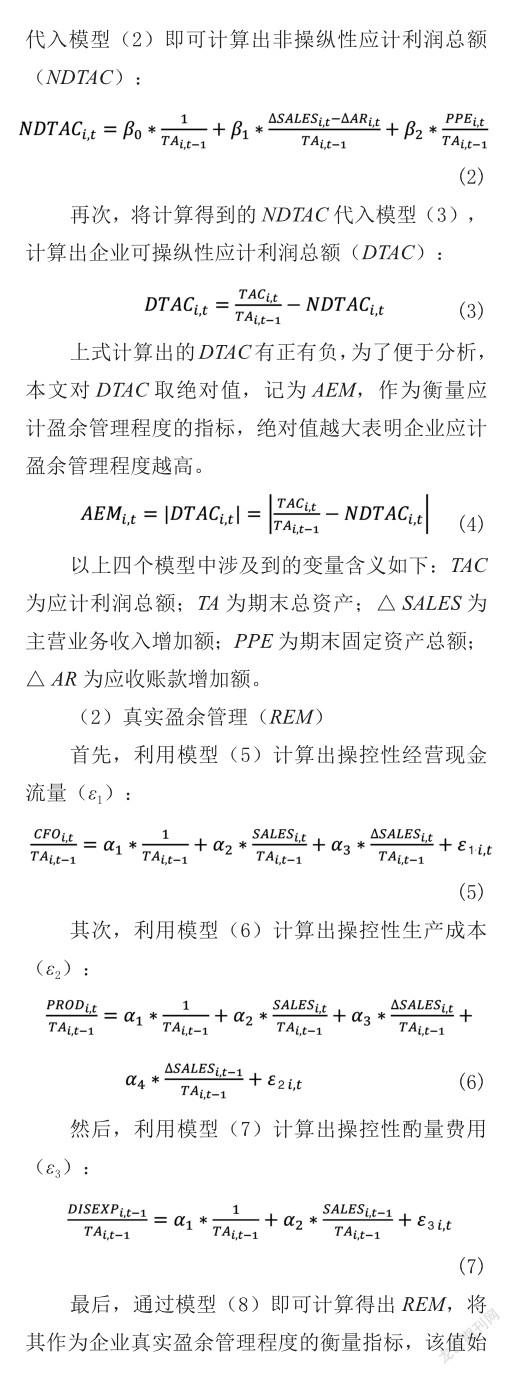

(1)应计盈余管理(AEM):

式(9)中:变量的下标i、j、t分别表示企业、城市和年份。被解释变AEMi,j,t( REMi,j,t)是应计(真实)盈余管理程度变量,解释变量Indexj,t是数字普惠金融指数。Controli,j,t为一若干个可能对企业盈余管理程度产生影响的控制变量,借鉴已有文献,本文加入的企业层面控制变量有公司规模、成立年限、财务杠杆、经营业绩、审计质量、前十大股东持股比例、两职合一、产权性质、货币资金比率、地区经济发展水平等,具体定义见表1。此外,本研究所有的多元回归均控制了年份和行业效应。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计分析

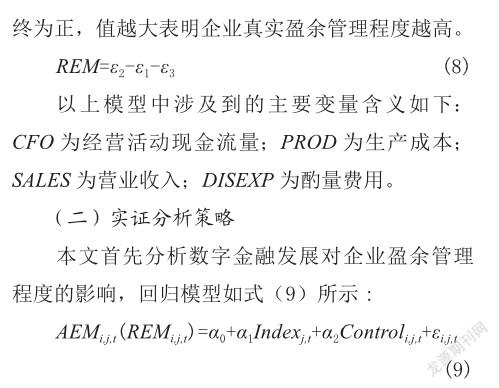

表2报告了模型(9)的变量描述性统计结果。应计盈余管理的均值为0.058,标准差为0.059,真实盈余管理的均值0.154,标准差为0.151,与其他学者的计算结果差异不大,表明企业盈余的离散度较大,存在较大的操纵空间,盈余管理变量与其他变量存在较大差异,该样本具有较高的研究意义。

(二)多元回归结果与分析

1.数字金融对盈余管理的影响

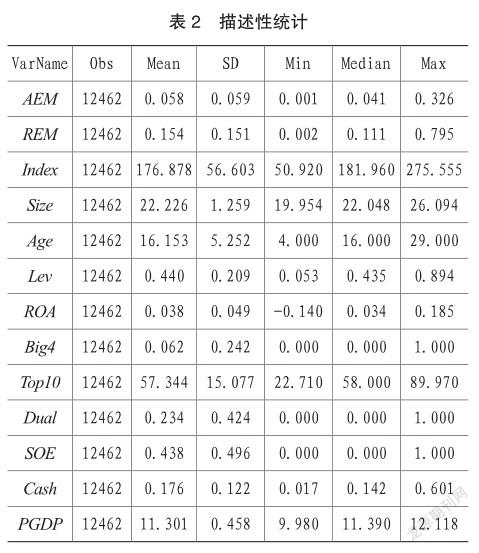

表3是数字金融分别与盈余管理两个指标的多元回归结果。从回归结果来看,数字金融对应计盈余管理活动无显著影响,同时作者使用陆建桥(1999)[8]修正的琼斯模型计算了应计盈余管理指标,用其替代原应计盈余管理指标进行了回归分析,结果无异,证明了本结论的稳健性,限于篇幅未呈现此稳健性检验的结果。数字金融与真实盈余管理系数为0.00053,在1%显著性水平下正向顯著,说明数字金融的发展对真实盈余管理活动存在正向影响,某地区的数字金融发展程度越高,该地区企业进行真实活动盈余管理的程度越高,证明了研究假设H1b,此结论与之前已有关于宏观金融市场对盈余管理的影响的研究结论相反。

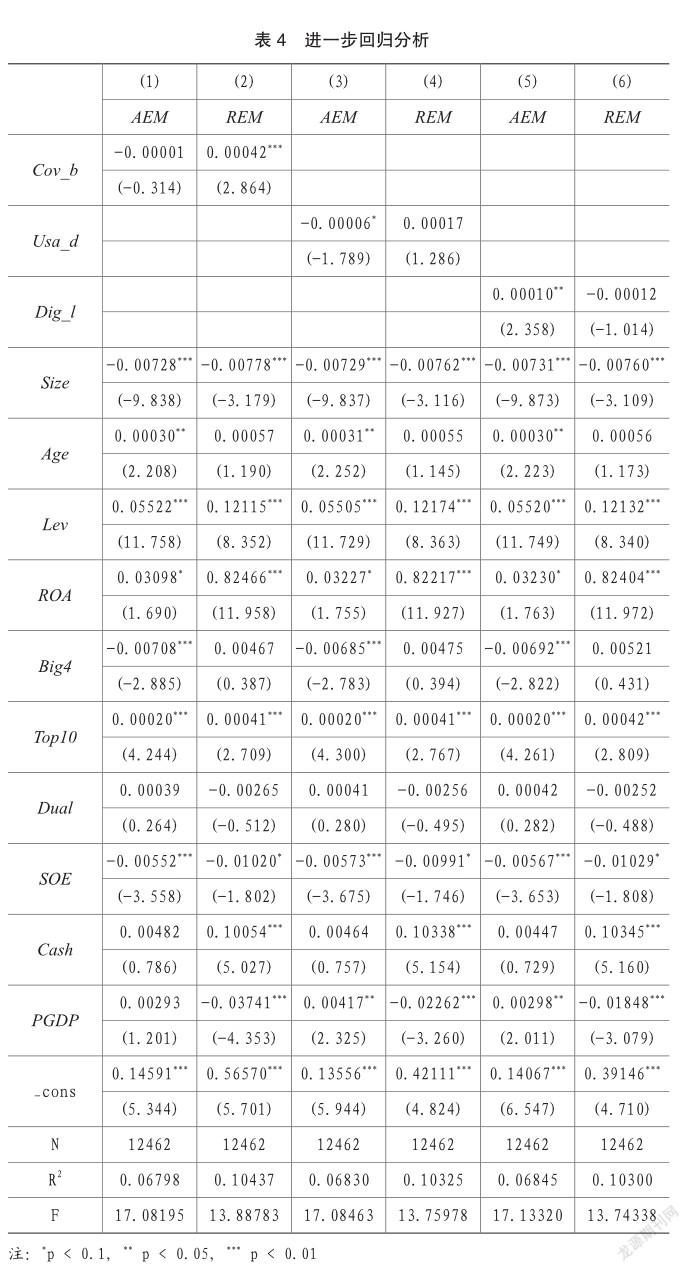

2.数字金融三个不同维度的影响

在上述结论的基础上,本文将数字金融的三个细分维度(分别用Cov_ b、Usa_ d与Dig_ l表示)作为新的解释变量与原被解释变量进行了回归分析,探究了其对于企业应计盈余管理与真实盈余管理活动的影响,表4是回归结果。对比第(1)、(3)和(5)列回归结果,我们可以看出使用深度对应计盈余管理具有反向的抑制作用。使用深度(Usa_ d)反映的是各地区金融业务的服务能力(万佳彧等,2020)[9],服务能力越强,企业获取资金支持更为容易,因而削弱企业盈余管理的动机。而数字支持服务程度(Dig_ l)这一维度对应计盈余管理具有正向的促进作用。这是由于数字支持服务程度描述了时下金融市场的数字交易成本和效率(万佳彧等,2020)[9]。按照常规思路,我们认为,企业获取数字金融服务的主要考虑因素包括该数字业务的成本及其便利性,低成本且高效的数字支付能够帮助企业进行融资活动,降低企业进行盈余管理活动的动机。换个角度考虑,金融服务的便利性和高效性同时也导致了金融借款及投资的不稳定性,公司为了获得持续的资金支持,加剧了其盈余管理行为。从第(2)、(4)、(6)列回归结果中可以看出,覆盖广度(Cov_ b)这一维度对企业真实盈余管理具有正向促进作用。覆盖广度一定程度上体现了地区数字金融基础设施的覆盖程度(万佳彧等,2020)[9],覆盖程度越高,企业进行真实盈余管理活动越便利。

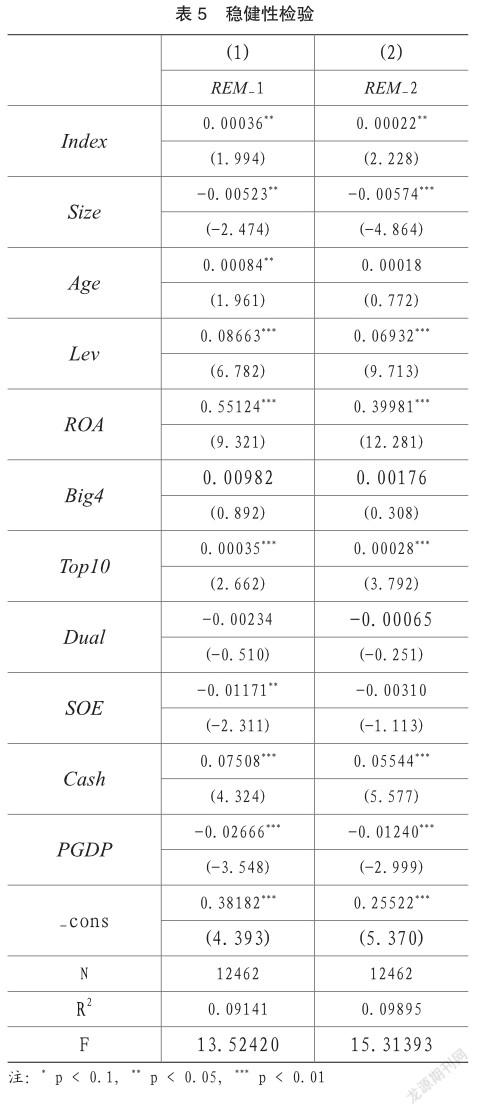

(三)稳健性检验

上文验证了数字金融对企业盈余管理活动的影响,回归结果表明,数字金融的发展在一定程度上将促进企业的真实盈余管理活动。为确保研究结论的稳健性,以下将采取更换真实盈余管理变量的衡量方式进行稳健性检验:根据Cohen等(2010)[10],真实盈余管理的度量指标可由REM_1和REM_2进行替代(其中REM_1=ε2-ε3,REM_2=-ε1-ε3,ε1、ε2、ε3同上文变量定义部分的计算结果),表5分别用REM_1和 REM_2变量代替上文被解释变量REM后与原解释变量及控制变量进行多元回归之后的结果,显然,表5中的结果仍支持上文的研究结论。

五、结论与启示

本文以中国A股上市企业为样本,探讨并检验了数字金融的发展能否抑制企业的盈余管理活动。研究结果表明,数字金融对企业的应计盈余管理没有显著影响,但能显著促进真实盈余管理活动。进一步分析数字金融的三个细分维度对盈余管理的影响后发现,数字支持服务程度这一维度对应计盈余管理的具有正向的促进作用,使用深度对应计盈余管理具有反向的抑制作用;覆盖广度能够显著促进企业的真实盈余管理。

本文证明了数字金融发展对企业真实盈余管理的促进作用,完善了相关领域的研究,同时为应对资本市场信息不对称以及企业信息透明度的问题提供了理论依据。另外,本研究成果还从宏观数字金融的角度丰富了与微观公司盈余管理有关的研究成果,在金融市场与互联网、大数据逐渐融合的今天,为怎样提高公司信息透明化水平、促进市场有效性提供了理论支持。研究结果具有以下启示:

第一,穩步推进地方数字金融服务的发展,提高金融服务的使用深度,提升各地区金融业务服务能力;第二,投资者在考查被投资公司的盈余真实性时,可以将该公司所在地的数字金融发展程度作为考虑因素之一;第三,数字金融通过科技手段建立了市场中不同参与者之间的联系,虽然这可以提高资本配置的效率,但也可能给金融市场带来潜在的风险。我们应该进一步关注和研究如何评估和控制这种风险。

未来还应从以下方面加强研究和实践:首先,数字普惠金融指数包括省市县三级指数,县级指数由于其更精确定位,所以更能体现各企业所在地的数字金融发展水平,但由于县级指数自2014年以后才有测量值,若选用该指数,将大幅缩小本研究的样本量,出于此种考量,本研究选用市级指数,可能会使得研究结论带来一定的偏差。其次,本研究尚未剔除来自样本量较少的城市的上市公司样本,可能会给结论的稳健性带来影响。最后,由于上市公司所在城市信息的整理中包含手工挑选整理,且有部分上市公司存在多个办公地点,本研究只选用其注册地所在的城市作为研究样本,这可能也将影响结论的稳健性。

主要参考文献:

[1]郭峰,王靖一,王芳,孔涛,张勋,程志云.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(4):1401-1418.

[2]黄益平,黄卓.中国的数字金融发展:现在与未来[J].经济学(季刊),2018,17(04):1489-1502.

[3]李继尊.关于互联网金融的思考[J].管理世界,2015(07):1-7+16.

[4]谢平,邹传伟,刘海二.互联网金融的基础理论[J].金融研究,2015(08):1-12.

[5]吉克作洛,张友棠.数字金融与企业投融资期限错配[J].财会月刊,2021(16):62-69.

[6]张朗,柳清秀.企业风险对盈余管理的影响机制——基于流通业上市公司的实证研究[J].商业经济研究,2021(19):126-129.

[7]马壮,李延喜,王云,曾伟强.媒体监督、异常审计费用与企业盈余管理[J].管理评论,2018,30(04):219-234.

[8]陆建桥.中国亏损上市公司盈余管理实证研究[J].会计研究,1999(09):25-35.

[9]万佳彧,周勤,肖义.数字金融、融资约束与企业创新[J].经济评论,2020(01):71-83.DOI:10.19361/ j.er.2020.01.05.

[10] Cohen, D. A., Zarowin, P.. Accrual-based and Real Earnings Management Activities around Seasoned Equity Offerings. Journal of Accounting and Economics, 2010, 50(1): 2-19.

3369501908280