山东胶州周王庄遗址先民的生业经济

文 图/魏娜 杜义新 林玉海 靳桂云

我们对周王庄遗址2016 年发掘区商末周初、汉代、清代三个时期74 份土样进行浮选,共发现262 粒炭化植物种子果实,包括农作物、非农作物。量化分析结果显示,周王庄遗址先民在商末周初有较为稳定的农业经济,粟是最主要的农作物,其次是黍、大豆。同时,周王庄先民也充分利用聚落周围的野生植物资源作为生计的补充。

周 王庄遗址位于山东胶州周王庄村南,原为村民苗圃,地势较平坦。为配合胶东国际机场项目建设,在前期文物调查勘探的基础上,2016 年10—11 月,青岛市文物保护考古研究所联合胶州市博物馆对遗址进行了抢救性考古发掘。发掘面积3000 平方米,发现了商末周初、汉代及清代的文化遗存,清理遗迹95 处,包括灰坑、柱洞、墓葬、沟和井等,出土陶器、石器、铜器、动物骨骼等遗物。

材料与方法

在遗址发掘过程中,我们采集浮选土样74份,其中有分层堆积的遗迹按照其所在层位分别采集,土样总量共计1108 升,平均每份样品14.97 升。其中,商末周初土样量1008 升,平均每份样品14.82 升;汉代土样量80 升,平均每份样品16 升;清代样品1 份,土样量为20 升。

浮选工作于发掘结束之后在当地进行,采用小水桶浮选法,轻浮和重浮分别使用80 目和20 目的分样筛进行收集。样品阴干后送往山东大学植物考古实验室进行鉴定分析。鉴定使用了尼康SMZ-645 体视显微镜,主要依据实验室收集的现代植物种子标本、植物图谱和相关图书,并用尼康数字相机系统(DS-5M-L1)拍照。炭化植物遗存分析使用常用的统计方法,包括绝对数量、相对百分比、出土概率和标准密度等。

浮选结果

经鉴定,周王庄遗址炭化植物遗存主要分为炭屑和植物种子、果实两大类,年代包括商末周初、汉代和清代三个时期。采集的样品来源于灰坑、柱洞、洼地、沟和井,不同遗迹单位出土的植物遗存数量有较大的差别,所以我们采用种子密度来进行量化分析。分析结果显示,无论是炭屑密度还是植物种子果实密度,都以灰坑最高,其次是沟和井,最后为柱洞和洼地。

胶州周王庄遗址地理位置

周王庄遗址炭化植物遗存一览表

炭化木屑是指“经过燃烧的木头的残存,其主要来源是未燃尽或遭到焚烧的建筑木材和其它用途的木料等”。我们将轻浮样品中大于4毫米的炭屑单独收集,以便进行下一步的种属鉴定,并将大于1 毫米的炭屑进行称重、记录和量化分析。结果显示,74 份样品中有8 份样品不含大于1 毫米的炭屑,其余66 份样品的炭屑总重为3.659 克。其中,商末周初样品炭屑总重为3.408 克;汉代样品炭屑总重为0.225 克;清代样品炭屑重为0.026 克。

浮选土样中有49 份样品发现了炭化植物种子果实,共计262 粒。其中,商末周初样品共浮选炭化植物种子果实256 粒,农作物占优势,粟、黍和大豆共出193 粒,占全部种子果实的75.39%,出土概率为58.82%;非农作物共出63粒,仅占全部种子果实的24.61%,出土概率为35.29%。汉代的5 份浮选样品中,在G3 和G4中共发现4 粒粟,在M5 中发现1 粒山桃果实(山桃种子系在考古发掘中肉眼所见,非浮选所得)。清代的仅有来自于J1 的1 份浮选样品,发现了1 粒粟和1 粒胡枝子种子。可鉴定的农作物包括粟、黍、大豆,共计198 粒,占全部种子果实的75.57%,出土概率为58.11%;非农作物包括农田杂草、野生植物和果类,共计64 粒,占全部种子果实的24.43%,出土概率为33.78%。

农作物

周王庄遗址出土的农作物有粟、黍和大豆。粟是该聚落最主要的农作物,无论是数量还是出土概率都占绝对的优势;黍出土数量相对较少,出土概率相对较低;而大豆只是零星发现。

粟为一年生草本植物,广泛分布于中国北方地区,未脱壳的俗称谷子,脱壳的米粒称为小米,在南方则通称为小米。就粟的生长习性来说,生育期较短、环境适应性强,耐干旱、耐瘠薄,籽粒易于贮藏,在山坡或水资源缺乏的地方更容易生长。

农业在周王庄聚落的生业经济上已经占有重要的地位。浮选出的183 粒炭化粟大多保存完好,整体近圆球形,表面较为光滑,背部较鼓,腹部略平,胚区保存较为完好,呈窄卵形。我们随机选取了30 粒进行测量,粟粒平均长1.48毫米,宽1.35 毫米。由于粟的生长习性,在环境较差的条件下也能获得较好的收成,所以一直是中国北方遗址中最常见的农作物类型。这种以粟为主的农作物结构在海岱地区其他商周遗址中也有体现。经过系统浮选的遗址,如商代的大辛庄、刘家庄遗址,周代的唐冶、陈庄、北阡、河南庄遗址等均显示出粟在聚落农作物中的重要地位。

周王庄遗址出土农作物

黍为一年生草本植物,在山东、北京等地称为黍,在西北地区称为糜子,在南方称为黍子、黄小米、黄米。黍具有早熟、耐瘠和耐干旱的特性,在干旱和半干旱地区种植也能获得较好的收成,直到今天,在环境较为恶劣的地区,黍依然在当地的农作物中占有重要的地位。黍在中国的种植历史悠久,早在后李文化时期就有种植和利用黍的记录。

周王庄遗址农作物概况

本次浮选发现炭化黍12 粒,保存情况较差,表面较为粗糙,整体呈心形,背部略鼓,胚区呈“V”形。我们选取保存较好的5 粒黍进行了测量,黍粒平均长1.93 毫米,宽1.59 毫米。此外有一粒带壳的黍保存完整,经测量,长2.66毫米,宽1.73 毫米。与粟相比,黍的出土数量及出土概率都相对较低,这与青铜时代黍在海岱地区重要性下降的趋势相符合。根据文献记载,黍常被用来酿酒,这种情况下黍以炭化形式保存下来的可能就相对较小。此外,由于黍难以消化,所以种植规模出现了一定的萎缩。

大豆为一年生直立草本,是重要的粮食和油料作物,在全世界范围内广泛栽培。由于大豆根系上的根瘤菌具有固氮功能,因此大豆在瘠薄的土壤上也能生长。

周王庄遗址发现大豆3 粒,保存情况较差,整体呈椭圆形,表面粗糙,孔隙较大,背部略鼓,种脐都已经脱落。三粒大豆保存情况不一,大小差异较大,经测量,长宽厚分别为5.95、4.30、3.04 毫 米,4.81、3.50、2.85 毫 米,2.51、1.96、1.55 毫米。在海岱地区的其他商周时期遗址中,尽管都出土有大豆,但是数量和出土概率都相对较低。根据文献记载,大豆在周代已经是常见的粮食作物,但是在考古遗址中却发现不多,这可能与以下几个方面有关:第一,大豆作为大粒作物,本身被丢弃的可能性就远远低于粟、黍等小粒作物,所以考古遗址中被保存并发现的可能性相对较小;第二,大豆是重要的食用油料来源,可能被用来榨油;第三,大豆需要较长的烹煮时间,通常人们选择更易于烹煮的作物,导致大豆种植面积缩减;第四,大豆的生长需要较好的环境条件,除了适宜的温度还需要土壤有一定的水分,较粟、黍等农作物来说,生长环境相对严苛,从而导致大豆种植的减少。

就汉代和清代的遗迹单位数量和出土植物数量而言,我们很难对当时聚落的农作物生产状况作出判断,更无法推测先民的植物利用情况。但是,即使在少量的数据信息下,我们依然发现了农作物粟,可见粟在整个周王庄聚落的发展过程中扮演着重要的角色,这一现象与北方地区延续旱作农业的传统相一致。

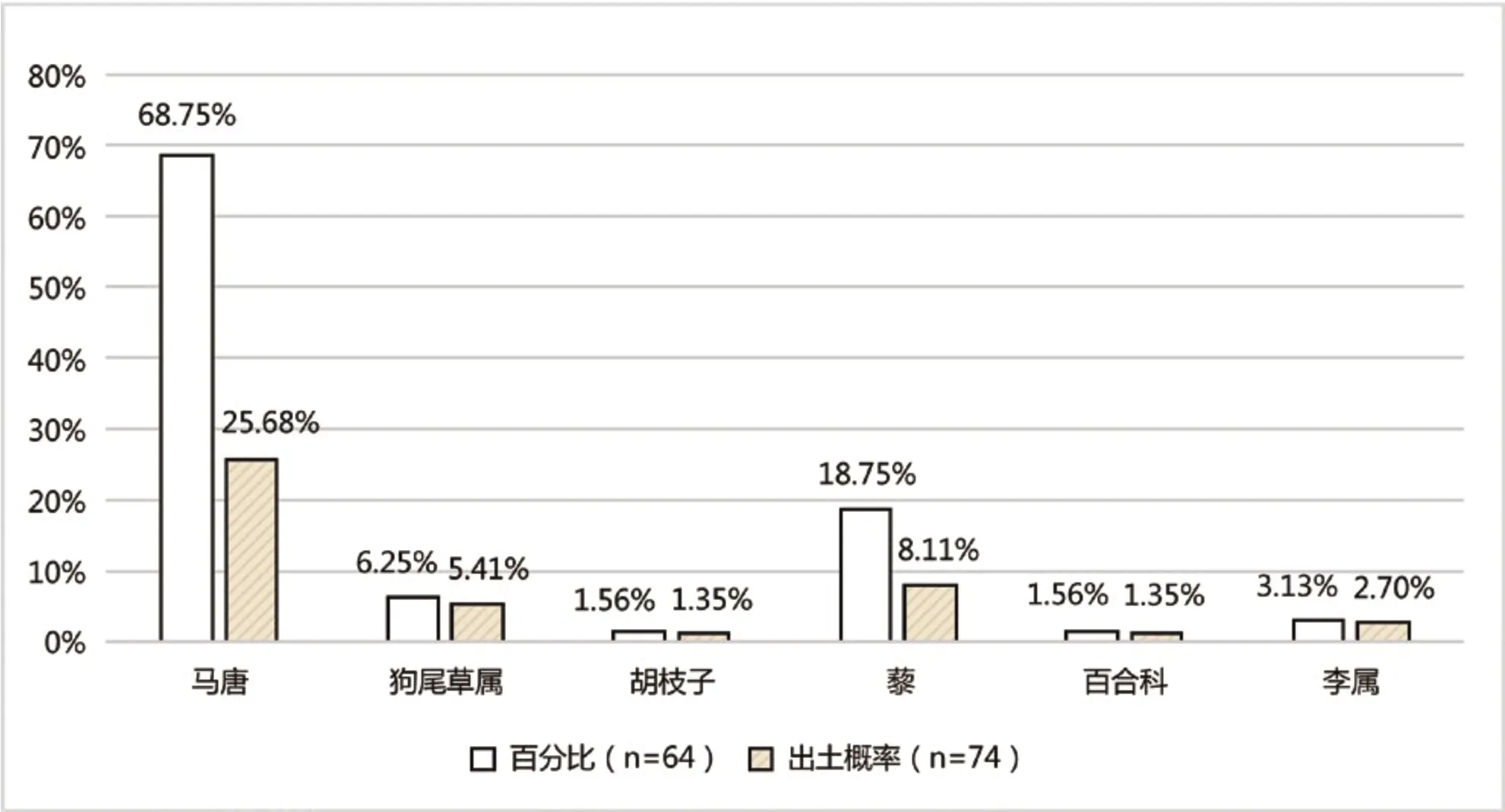

非农作物

非农作物遗存大多与人类有关,它们依附于农田、居住区周围等人工环境。本次浮选的商末周初样品中共发现64 粒非农作物种子,包括黍亚科的马唐、狗尾草属、豆科的胡枝子、藜科的藜,以及百合科和其他一些果类遗存。其中以马唐和藜的数量最多,其次是狗尾草属,其他种子的数量和密度都相对较小。

马唐为一年生草本植物,适应性较广,繁殖能力较强,是黍亚科中十分常见的农田杂草。本次浮选出44 粒种子,是遗址中数量最多且分布最为广泛的非农作物。种子呈细长条形,背部略鼓,腹部略平,胚区保存较好,种子个体较小,长径0.9 毫米左右。

狗尾草属为一年生草本植物,是栽培作物粟的野生祖本,与未成熟的粟在形态上非常接近。其广布于全国各地,是农田最为常见的伴生杂草之一。本次浮选出狗尾草属种子4 粒,颖果呈卵圆形,顶端较尖,腹平,胚区呈“V”形,爆裂较严重,保存情况较差,种子长1.3 毫米左右。

藜为一年生草本植物,生于田间、路旁、荒地,热带及温带各地都有分布。本次浮选共发现藜12 粒,种子近圆形,表面光滑,胚区位于一端,直径1 毫米左右。

马唐、狗尾草属、藜是典型的旱田杂草,适应性较强,分布范围较广,除了农田,在路旁、荒地均有生长,它们与粟、黍有相同的成熟期,或者是稍早于粟、黍。这些植物遗存出现在遗址中,可能是随着农业加工生产的某一环节而进入聚落。此外,马唐和狗尾草是优良的牧草;藜全草可入药,嫩叶可供食用,在《诗经》中多次提到藜的食用功能。周王庄遗址出土数量较多的黍亚科和藜科植物种子,除了无意识进入聚落之外,可能也存在人类主观采集的行为。

百合科为多年生草本植物,分布于热带、亚热带和温带地区,为十分常见的农田作物杂草。其鳞茎可食用或作酿酒原料,也可作药用材料。本次在商末周初时期的1 块洼地中发现了1 粒百合科种子,种子整体呈伞状,保存较为完好,直径为1.61 毫米。百合科的一些种属和胡枝子通过何种方式进入聚落,可以在后续的研究工作中结合出土器物以及动物骨骼进行综合分析。

胡枝子(豆科)为多年生草本灌木,抗寒耐旱,在干旱和半干旱地区广泛分布,可作绿肥及饲料。本次在1 口清代的井中发现了1 粒胡枝子种子,种子呈卵形,整体略扁,脐部有明显的斜截。种子长1.18 毫米,宽0.89 毫米。

李属为蔷薇科灌木或乔木植物,抗寒性较强,品种多且栽培广泛,多作果树或观赏,其果实可供食用,常作果鲜或加工各类果品。本次发现李属碎片2 粒,种子仅保存了部分,残种子呈近圆形,表面较为平滑,少有皱纹。经测量,种子残长4.72 毫米,宽4.05 毫米。虽然在商周时期遗址中发现李属遗存较少,但是文献中关于“李”的记载众多。如《礼记·内则》记有“人君燕食所加庶羞”,其中14 种果品中包含有“李”。《卫风·木瓜》:“投我以木李,报之以琼玖。”《小雅·南山有台》:“南山有杞,北山有李。”周王庄遗址发李属种子出土于灰坑之中,与粮食作物共出,推测聚落先民可能已经有意识采集李属类果实作为水果食用。

周王庄遗址出土非农作物

周王庄遗址非农作物概况

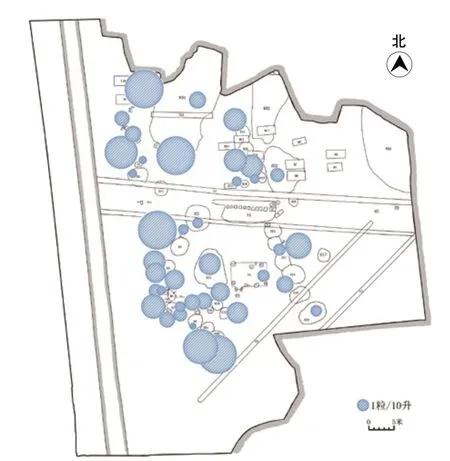

周王庄遗址商末周初农作物密度气泡图

周王庄遗址商末周初非农作物密度气泡图

山桃为蔷薇科桃属,落叶小乔木,抗旱耐寒,耐盐碱,广泛分布于中国北方各地。其果实可食用,木材可用作观赏,种仁可榨油供食用。本次于汉墓M5 中发现山桃1 粒,未将其列入数据统计之中。种子整体呈椭圆形,表面有凹凸不平的孔洞,纹路清晰,种子长1.71 厘米,宽1.43 厘米。山桃是常见的野生植物资源,在海岱地区后李文化时期就有人类利用山桃的记录。此外,古文献中也有许多关于“桃”的记载,如《周南·桃夭》:“桃之夭夭,灼灼其华。”《魏风·园有桃》:“园有桃,其实之殽。”《大雅·抑》:“投我以桃,报之以李。”此粒山桃种子发现于汉代墓葬之中,说明到汉代,先民依然延续着采集野生可食用果实的传统。

植物遗存空间分布

植物遗存的空间分布可以为解释聚落功能、植物加工以及社会经济结构提供依据。从商末周初农作物及非农作物密度气泡图可以看出,植物遗存在遗址的各个位置均有分布,但并不均匀。农作物在遗址西南部分布比较密集,其次是遗址西北部,再次是东北部和东南部,其中密度最高的样品来自于遗址西南部的H4。非农作物的分布规律与农作物相似。植物遗存的空间分布似乎反应了聚落内部存在不同的功能分区。遗址的西部可能为居民生活区或者与生活区的距离更为靠近。由于此次发掘面积有限,遗址又遭到了严重破坏,虽然我们系统采集了样品,但是聚落内部的真实情况还需要更多相关材料的印证。