基于空间句法的桂林市传统村落可达性研究

胡金龙,艾 烨,郑文俊,田梦瑶

(桂林理工大学 旅游与风景园林学院,广西 桂林 541004)

传统村落有较高的历史、艺术、科学、文化、经济、社会价值,是人类不可多得的瑰宝[1]。近年来随着经济的发展,工业化与城镇化对乡村环境造成巨大的冲击,传统村落日渐式微。随着人民对美好生活的向往及需求上升,国家与社会对于传统村落的保护与文化传承愈加重视。截至2019年,国家多部委联合公布的中国传统村落已达6 819个,这些传统村落承载着丰富的自然、历史、文化价值,在乡村旅游和农村发展中占有重要的地位[2]。国内目前对于传统村落的研究成果颇丰,研究尺度覆盖全国尺度[3-5]到省市尺度[6-7],亦有覆盖跨区域尺度的研究[8];研究方法多采用定量分析[3-9];研究内容多以传统村落空间分布形态及其影响要素[8-9]为主。伴随农村人口外流现象加剧,偏远地区传统村落面临空心化的严峻挑战,明晰传统村落的可达性以及影响因素,对于传统村落的保护与发展具有重要意义。

可达性最早由沃尔特·汉森(G. Walter Hansen)[10]于1959年提出,用于描述出行者从出发地到达目的地的便利程度[11],反映了出行阻抗因素及克服距离障碍进行交流的难易程度以及端点区位的吸引力特性,其既是反映交通成本的基本指标,也是衡量社会资源分配公平性的重要指数[12]。国外现有研究倾向于交通可达性测度[13]、可达性格局变化[14]、可达性差异感知[15]、可达性区域响应[16]等。国内随着社会经济的发展,可达性研究已广泛应用于城市空间规划、区域经济发展、社会公共服务设施建设等多个方面,主要集中在城市公园可达性[17-18]、旅游资源可达性[19]、公共交通可达性[20];现有研究方法主要包括最小邻近距离法[21]、缓冲区分析法[22]、费用阻力法[23]、网络分析法[24]、累计机会法[25]和引力模型法[26]等。近年来以铁路、公路为载体研究交通网络对区域空间结构的影响成为可达性研究热点[27]。以上研究多聚焦于时空演变或以空间距离来计算交通可达性,缺乏对于道路路网及其拓扑结构的分析,20世纪70年代比尔·希列尔(Bill Hillier)提出空间句法理论,该理论以数学方式研究空间之间的拓扑关系[28],通过空间分割,运用拓扑图来反映空间与人类活动的关系,目前国内运用空间句法针对公园绿地可达性的研究已取得较多成果[29],亦有针对于城市内旅游景点的可达性研究[30],相较于传统的可达性研究方法,空间句法理论的引入可以拓展交通网络可达性研究的方法,同时在空间可达性的基础上尝试测度心理可达性,丰富传统村落可达性的理论内涵。

桂林市传统村落历史遗留丰富,底蕴深厚,是广西传统村落最为集中、类型最完整、数量最多的区域。基于此,本研究运用空间句法模型结合GIS空间分析,首先基于公路交通系统评价桂林市整体道路可达性,并在此基础上结合国家级传统村落分布,计算传统村落可达性,通过研究加深对人类活动与村落空间关系的认知,为传统村落开发与保护提供科学参考与理论依据。

一、研究对象、数据及研究方法

1.研究区域概况

桂林是世界著名风景旅游城市,位于广西壮族自治区东北部,南岭山系西南部、桂林-阳朔岩溶盆地北端中部,境域南北长236 公里、东西宽189 公里,总面积2.78万平方公里;地形为西部、北部及东南部高,中部较低,山峰与盆地间的相对高差为600~1 600 米,坡度20°~45°;境内漓江流域面积12 565平方公里,干流长295.27 公里;属亚热带季风气候,气候温和,四季分明且雨热同季,年平均气温约19.1℃。桂林市历史文化悠久,区域文化丰富,拥有138个中国国家级传统村落,占广西壮族自治区国家级传统村落总数的49.64%。

2.数据来源

研究数据分别来源于国家多部委联合公布的五批中国传统村落名录,筛选出区域内传统村落共计138个,1∶100万桂林市行政区划矢量图,桂林市90米分辨率DEM数据,研究所涉水文、地理数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心,所涉社会经济数据均来自《桂林年鉴》(2020)及各区县发展统计公报(2019)。

3.研究方法

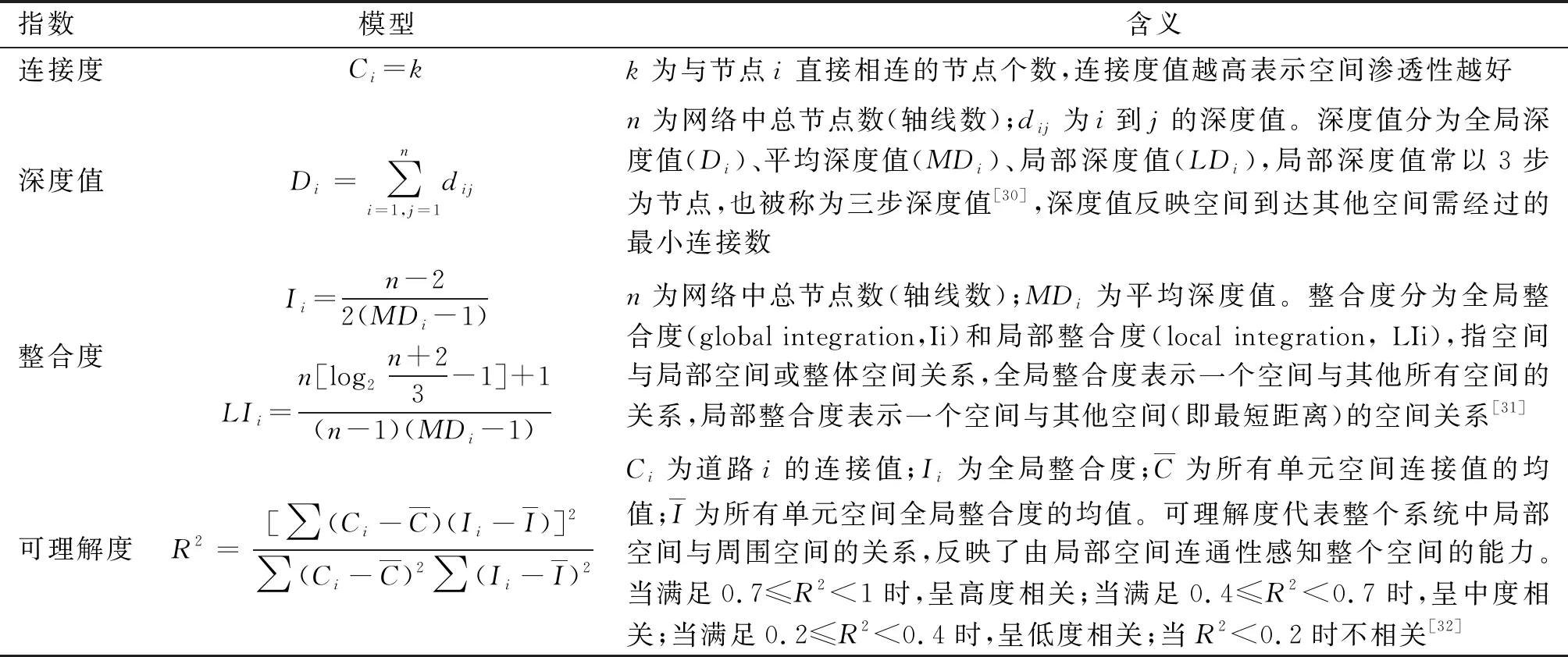

(1)空间句法模型。使用空间句法对桂林市车辆可达路网的整体可达性进行分析,在桂林市车辆可达路网矢量数据的基础上进行手动修正,建立空间句法线段模型,基于最少且最长原则共绘制轴线24 499条;以3 000 米为半径做出各个传统村落的缓冲区,获取落在缓冲区内的各条道路轴线,提取句法变量值。分别选取全局整合度值和局部整合度值来测度传统村落全局和局部可达性,选取可理解度来测试传统村落感知可达性,方法模型及释义见表1。

表1 方法模型及释义

(2)GIS空间分析。使用核密度估计直观反映传统村落空间分布的集聚特性。

(1)

式中,r为查找半径,a为栅格中心点到点、线对象的距离与查找半径的比例。

地理集中指数用于描述村落分布集中程度,其计算公式为:

(2)

式中,G为地理集中指数;n是县区数量;T为要素总点数;xi是第i个城市传统村落总量;衡量传统村落分布集中程度的重要指标。G取值在0~100,G值越大,传统村落分布越集中;G值越小,则分布越分散。

二、桂林市路网可达性分析

1.桂林市道路形态

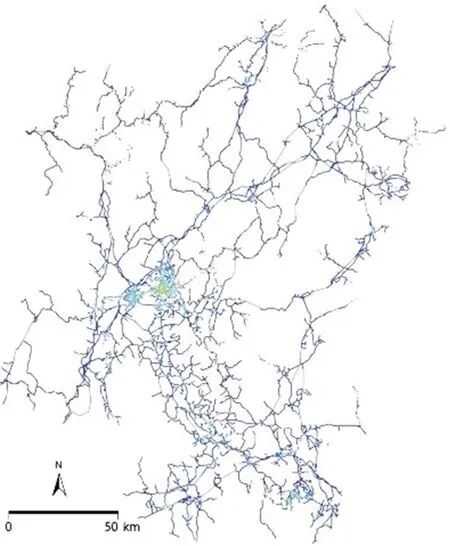

桂林市路网等级分明,各等级道路复杂交错(图1),整体以国家级/省级高速公路为核心向外辐射扩散,于桂林市城区交汇形成路网核心。

图1 桂林市路网图

2.桂林市道路可达性分析

(1)路网服务能力较弱。空间句法中连接度(C)、深度值(D)等反映了路网交通对整个空间的重要程度,桂林市路网连接度均值仅为2.44,控制度小于4的道路占87.54 %,全局深度值高的道路集中于北部,因此对整个空间控制渗透力较弱,路网整体功能服务性较差。

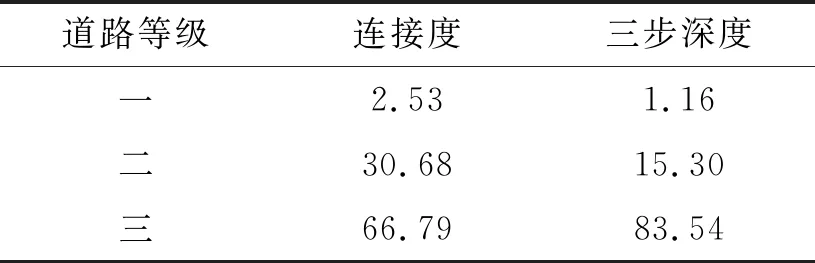

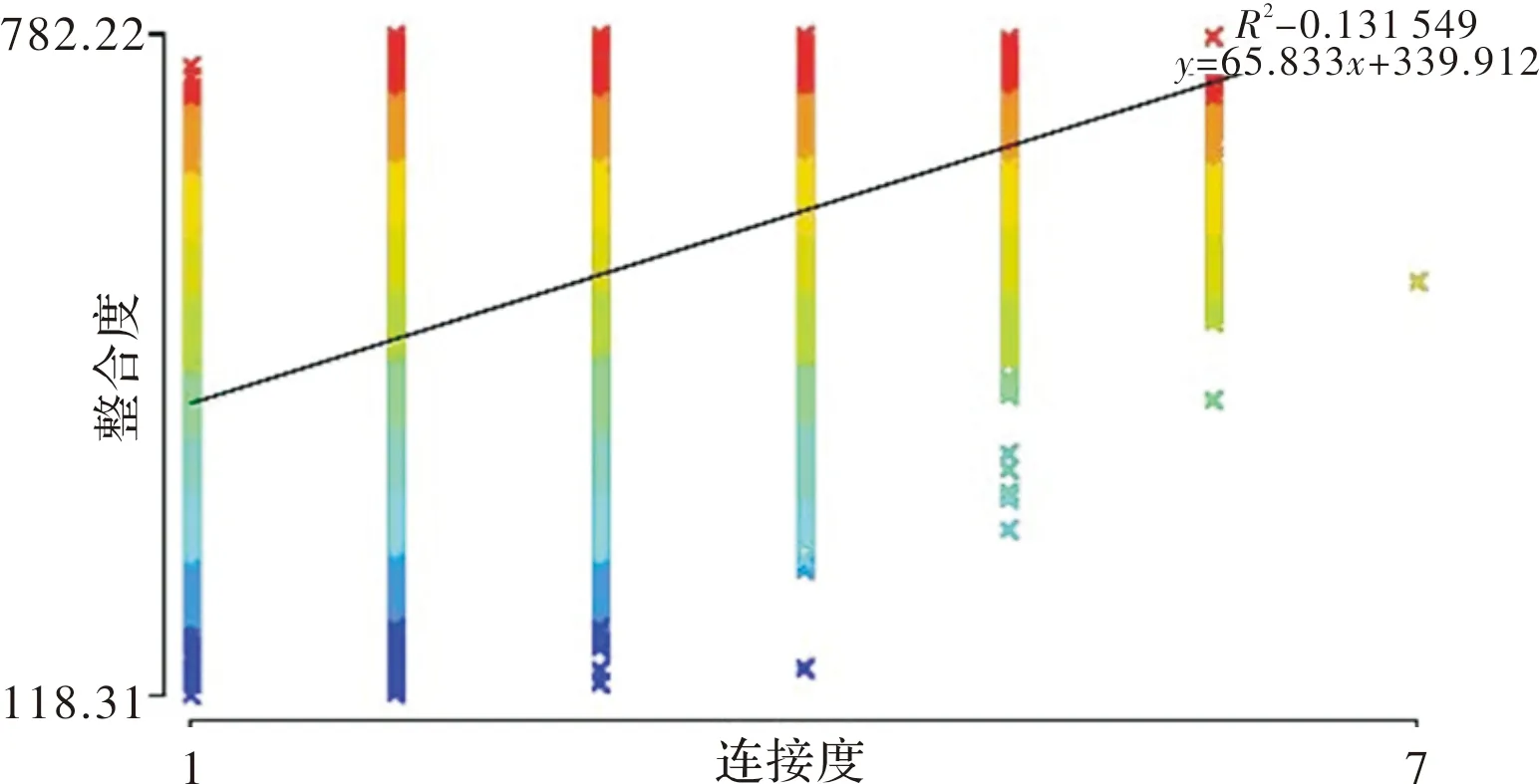

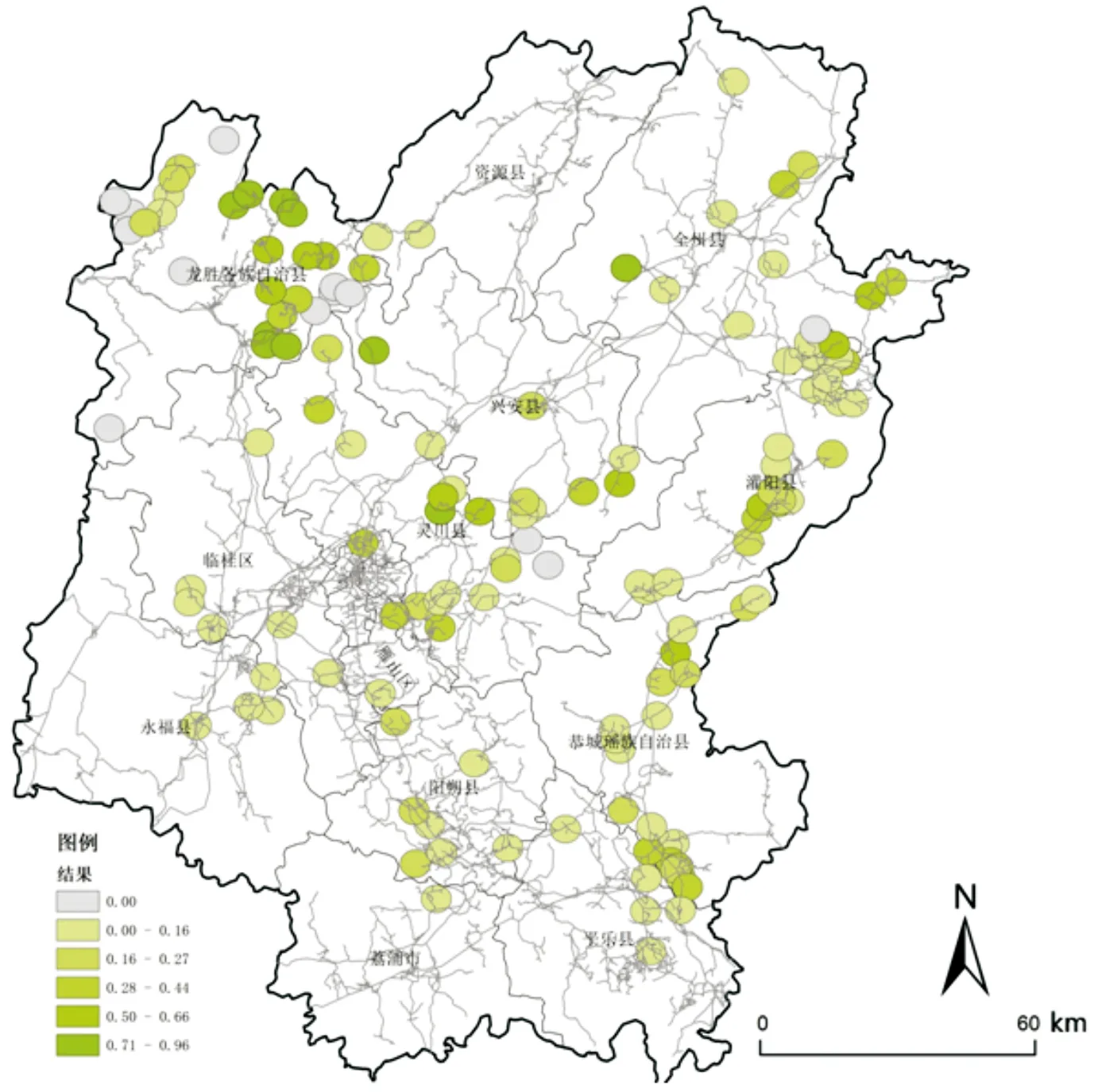

(2)路网等级差异显著。桂林市路网具有较为显著等级差异,依据连接度(C)与三步深度(LD)的差异,将桂林市路网分为三个等级:一级为C≥5、D≥30的轴线;二级为3≤C<5、15 表2 桂林市公路网等级体系 % (3)高速公路多为高整合度轴线核心。空间句法中全局整合度反映了系统中各节点联系的紧密程度,描述的是空间及其活动的吸引力大小,整合度数值越高,代表空间可达性越高。在全局整合度图(图2)中,利用色彩冷暖表示整合度高低。从句法计算软件中统计得到桂林市路网全局平均整合度为500.44,全局最大整合度为782.22,按自然间断分级法划分大于715.82的轴线总数为1 521根。整体来看,高整合度区域大部分与高速公路重合,大致呈现出“X型”的分布形态,全局整合度最高的路段为桂林绕城高速泉南高速段,向外逐渐辐射降低;以研究区内所有道路轴线的全局整合度进行降序排列,并统计前5%整合度值的道路,结果显示整合度中心位于桂林市叠彩区、秀峰区交界处。 图2 道路全局整合度 局部整合度表示某节点与附近一定单位距离内节点的联系程度,在线段模型中,以米作为单位对模型局部整合度进行分析(图3),局部整合度R3 000就是以3 000 米为空间长度单位研究出行者的活动范围,局部整合度反映了地域中心区域,也是车流人流集中的区域。3 000 米内的局部整合度进行计算得出局部平均整合度R3 000=15.10。从图3可以看出,暖色区域主要集中在桂林市城区及临桂区内,其他区域仅在部分节点具有较高的局部整合度,说明桂林市道路局部可达性较为不均衡,局部整合度与全局整合度在桂林城区内具有较高的重合性,表明桂林市城区道路可达性普遍较高,各空间之间连接程度较好。 图3 道路局部整合度 (4)桂林市路网感知可达性较低。可理解度用于衡量居民及游客对区域周边路网的感知可达程度,数学上表现为连接度和全局整合度的相关性大小,数值越高,表示从局部空间认知整体空间越容易,空间结构越清晰,感知可达性越高。从图4可以看出,片区内部整合度与连接度回归方程为y=65.38x+339.91,拟合度R2=0.13,低于0.2,说明桂林市路网空间可理解度水平很低,由局部空间连通性感知整个空间的能力较差。 图4 道路可理解度散点图 运用Arcgis10.2 核密度工具分别对全体传统村落、汉族、少数民族进行核密度分析。传统村落桂林市分布总体较广,主要集中在龙胜、灵川、灌阳、恭城等县区,并在灌阳与恭城区域内形成高密度核心区;汉族传统村落主要集中在桂林市东部地区,在灌阳县形成1个高密度核心区与1个次高密度区,而在桂林市的西北及西南地区汉族传统村落分布较少;少数民族传统村落则形成了“两头大”的趋势,主要集中在西北龙胜各族自治县与东南的恭城瑶族自治县,并形成了各自的高密度核心区;总体而言,桂林市的传统村落呈现出“广泛分布、局部集中”的空间分布格局。 表3 地理集中指数 将传统村落缓冲区与句法线段模型进行叠加分析,利用excel统计各缓冲区平均值,计算得出传统村落全局整合度平均值为448.11,略低于道路全局整合度平均值;少数民族传统村落全局整合度平均值为350.32,远小于平均值;汉族传统村落全局整合度平均值为519.00,大于道路全局整合度平均值;82个传统村落全局整合度值高于道路全局整合度均值,其中74.39 %为汉族村落,说明不同民族间传统村落可达性之间存在较大差异,汉族传统村落可达性普遍高于少数民族村落;全局整合度排名前十的传统村落中灵川县占据50%,全局整合值最高的传统村落为灵川县定江镇路西村,其全局整合度值为730.42,该村位于灵川县与叠彩区交界处,毗邻桂林北站与绕城高速出入口,也是桂林市以城区为中心半径5公里内唯一的传统村落(表4);传统村落全局整合度与村落距中心城区距离表现出显著负相关,说明城市中心区域对于传统村落可达性具有较大的影响,通过SPSS计算其线性回归方程式为:y=548.35-0.001x,说明传统村落距中心城区距离每增加1公里,村落整合度约减少1个单位;14个传统村落全局整合度为0,说明该类型村落周围3 000米范围内无乡道及以上道路覆盖,村落交通相对不便,后期规划中需要重点关注。 表4 传统村落可达性前十名统计 将局部整合度与传统村落缓冲区进行叠加分析,计算各缓冲区平均值并排除冗余数据,计算得出传统村落局部整合度平均值为10.12,略低于道路局部整合度,但不同传统村落局部整合度相差较大,局部整合度最大的村落为灵川县定江镇路西村,局部整合度值32.35,局部整合度最低的村落为灵川县海洋乡大庙塘村委会大桐木湾村,局部整合度值为1.25。从计算结果可以看出,局部整合度高的村落多位于高速、国道、省道等高等级公路附近。结果说明桂林市传统村落局部可达性之间存在较大差异,村落间因不同的道路可达性或将带来完全不同的发展道路,在后期规划时应充分考虑该差异。 可理解度反映了局部空间对于整体空间的感知程度,使用可理解度模型计算各传统村落感知可达性,并将其数据导入Arcgis10.2 中(图5)。62.32%的传统村落可理解度不足0.2,20.29%的村落可理解度处于0.2~0.4,10.14%的村落可理解度处于0.4~0.7,仅有7.25%的村落可理解度大于0.7,传统村落可理解度均值为0.213>0.132,且高于0.2,说明桂林市传统村落的局部空间连通性与感知整个空间呈现低度相关,但不同村落之间感知可达性均衡性较差,空间感知高度相关的村落较少。 图5 传统村落感知可达性 桂林市地势四周高,中部低,西北部为越城岭与雪峰山交汇区,山地占据绝大多数区域,东西两侧为低山丘陵,海拔300~600米,中部为典型的岩溶地貌,多为岩溶峰林及地势开阔平坦的孤峰平原和河谷阶地。从传统村落分布来看,除西北以外,绝大部分传统村落均分布于海拔较低的山谷、平原。分别对传统村落进行海拔与全局整合度的自相关分析,可以发现,海拔自相关呈现高高聚类模式的传统村落(图6)与全局整合度自相关呈现低低聚类模式的传统村落(图7)具有较高的一致性,说明海拔高的区域传统村落的全局整合度更低;利用DEM数据提取传统村落海拔、坡度、离水距离等数据,导入SPSS 22.0分别与全局整合度、局部整合度进行相关性分析(表5)。 图6 海拔自相关图 图7 全局整合度自相关图 表5 地形与可达性相关性分析 结果显示全局整合度、局部整合度均与海拔、坡度、水距离呈现显著负相关,其中全局整合度与海拔呈现高度负相关。究其原因,海拔高的区域地形环境更为复杂,道路修建难度较大,过陡的坡度也会增加道路的修建难度,此外,距离水系较远导致村落水路运输不发达,一定程度上降低了村落的可达性。 高等级道路对于可达性具有较大影响,桂林市道路等级整体水平不高,传统村落大多沿省道、县道、乡道分布,整体距中心城区较远,3 000米缓冲范围内包含国道及高速的村落仅仅占42.75%,该类村落全局可达性与局部可达性均值均高于对应全体村落可达性均值;全局整合度排名前十村落中6个村落靠近桂林市绕城高速,3个村落靠近包茂高速及泉南高速,1个靠近G321国道,靠近高等级道路的村落其拓扑深度相对更低,容易到达空间中其他区域;局部可达性受路网等级影响较大,局部可达性大的村落普遍具有较多高等级公路通达。 地形和交通的不便使得桂林西北和东南各县经济发展受到一定的限制。统计得知,桂林市传统村落分布数量前三位的龙胜、灌阳、灵川三县人均GDP在桂林市各县区人均GDP排名中分别位于倒数第八、倒数第五、倒数第七的位置,传统村落分布聚集的区县,各项经济发展指标处于中下水平。由此可见,传统村落多集中在经济相对落后地区,社会经济发展水平低的地区开发程度低,城镇化进程相对缓慢,地区中心城市吸引就业能力相对较弱,人口密度保持较低水平,间接为传统文化习俗和生产生活方式的保持创造了条件,但也由此带来了较弱的传统村落可达性。 村落民族属性是造成传统村落可达性不均衡的重要因素之一。从地理区位来看,桂林属于南岭山区,具有较高的民族区域聚集性[34],区域内少数民族繁多,而灵渠作为古代民族迁徙的主要道路之一[35],在民族迁徙的过程中逐渐形成了现代传统村落的分布形态,其中瑶族与苗族在历史上因受中原王朝排挤而逐渐迁徙至高山深林地带[36-37];侗族作为土著民族虽受围剿较少,但封建王朝对于其统治仍以划分集中管理为主。因此,少数民族村落多在生活环境资源方面落后于汉族村落,其结果直接导致少数民族村落与外界的交流在一定程度上被阻断,山林地形也使得少数民族村落道路修建困难、经济相对落后,传统村落可达性相对较差,如龙胜各族自治县龙脊村与金竹村,二者虽在空间分布中欧氏距离较近,但由于其地势高差的存在,使得两个村寨的交流变得较为困难。 基于空间句法理论对桂林市道路系统及传统村落可达性进行分析,得出以下结论。 (1)桂林市路网等级及服务能力差异显著,拓扑连接呈现“X”形态,以城区为中心,高速公路为轴线向外辐射降低。 (2)传统村落呈现聚集型分布,在恭城与灌阳分别形成两个高聚集区;传统村落可达性发展不均衡,不同村落间可达性极值相差较大,部分村落尚无乡道及以上道路覆盖;汉族村落与少数民族村落分布存在较大差异性,在各因素综合影响下,汉族村落可达性显著高于少数民族村落;传统村落的空间感知度较弱,不同村落之间均衡性较差。 (3)传统村落可达性受海拔、坡度、离水距离、道路等级、社会经济发展及民族因素的影响。复杂的地理环境会增加村落与外界交流的难度,降低村落可达性;道路等级会直接影响传统村落的可达性,社会经济发展落后的区域,交通建设滞后,城镇化进程相对缓慢,高等级道路覆盖不足;历史进程中各民族村落发展及资源占有的不均衡、不对等在一定程度上造成了少数民族村落可达性普遍弱于汉族村落的现状。 根据本文研究结果,结合乡村振兴战略及桂林市传统村落实际情况,提出以下优化策略。 (1)加强路网建设,实现旅游交通互补。针对路网进行补充完善,提高道路质量与连通水平,强化交通配套基础设施建设,以交通促旅游,以旅游建交通,实现旅游与交通的协调发展,协同推动地区经济发展。对于可达性较低的村落应考虑多路入村举措,入村道路应尽量在村落外与高等级道路互通,从而保证村落空间完整性。 (2)构建民族融合的区域性景观网络。合理利用桂林市民族资源,深挖少数民族风情文化,协同各民族互助融合,打破现有县域、乡镇分割限制,加强区域间文化、景观、游线联动;传统村落分布聚集区各村落因地制宜,深度开发具有地方特色的优势资源,依托自身区位优势及产业特色,明确自身目标定位及专属功能,打造具有地方特色的发展名片,构建具有桂林特色的民族区域性景观网络,整合可达性差异较大的村落,实现区域联动发展。 (3)营造异质性景观空间。在推动区域联动发展的同时,应注意避免同质化开发,针对不同村落特别是不同民族,应深挖当地传统文化,结合自身村落优势,因时、因地制宜选择传统村落发展道路。对于具有特色的农副产品如百香果、罗汉果等的村落可通过打造特色农产品乐园的手段,依托不同发展形势,推动传统村落经济增长,以经济增长带动可达性提升。 (4)传统村落发展与科学技术结合。积极引进现代科学技术,与传统文化相结合,改善乡村生活条件,依托现代科技与物流、运输体系,打通传统村落与外界的交流壁垒;通过网络媒体宣传等方式,进一步提高传统村落知名度,增加游客出行期望度,进一步促进旅游交通系统完善,提高村落可达性。

三、桂林市传统村落可达性分析

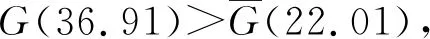

1.传统村落分布形态

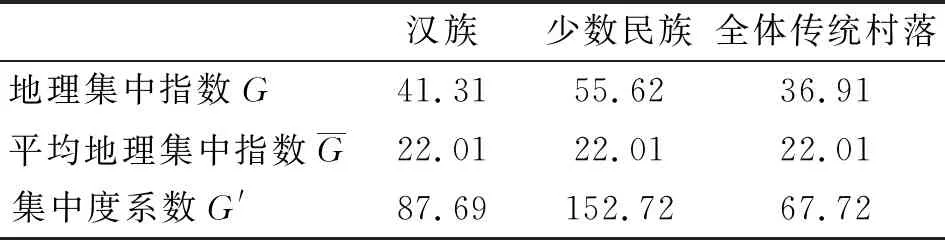

2.传统村落可达性评价

四、可达性影响因素

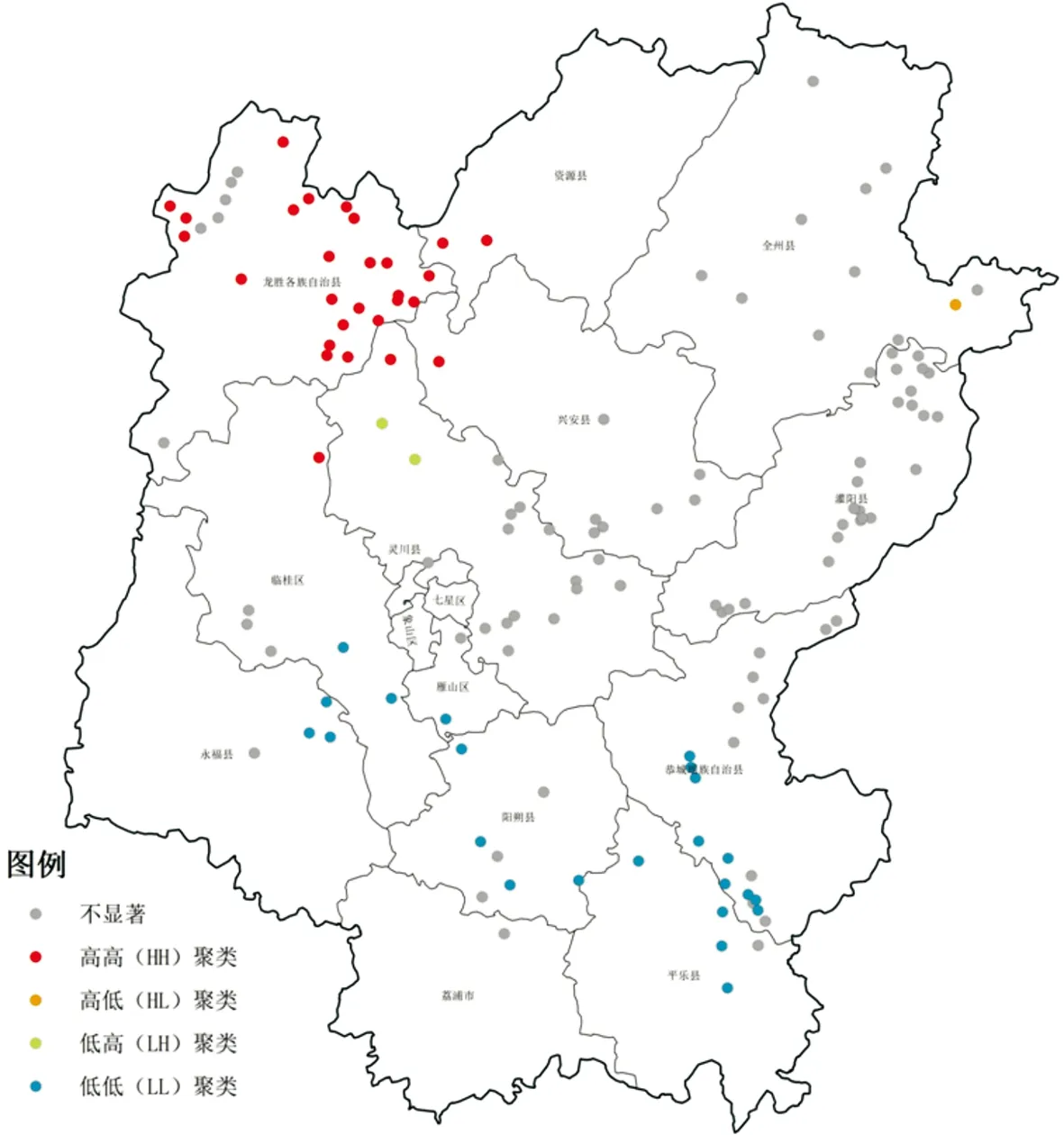

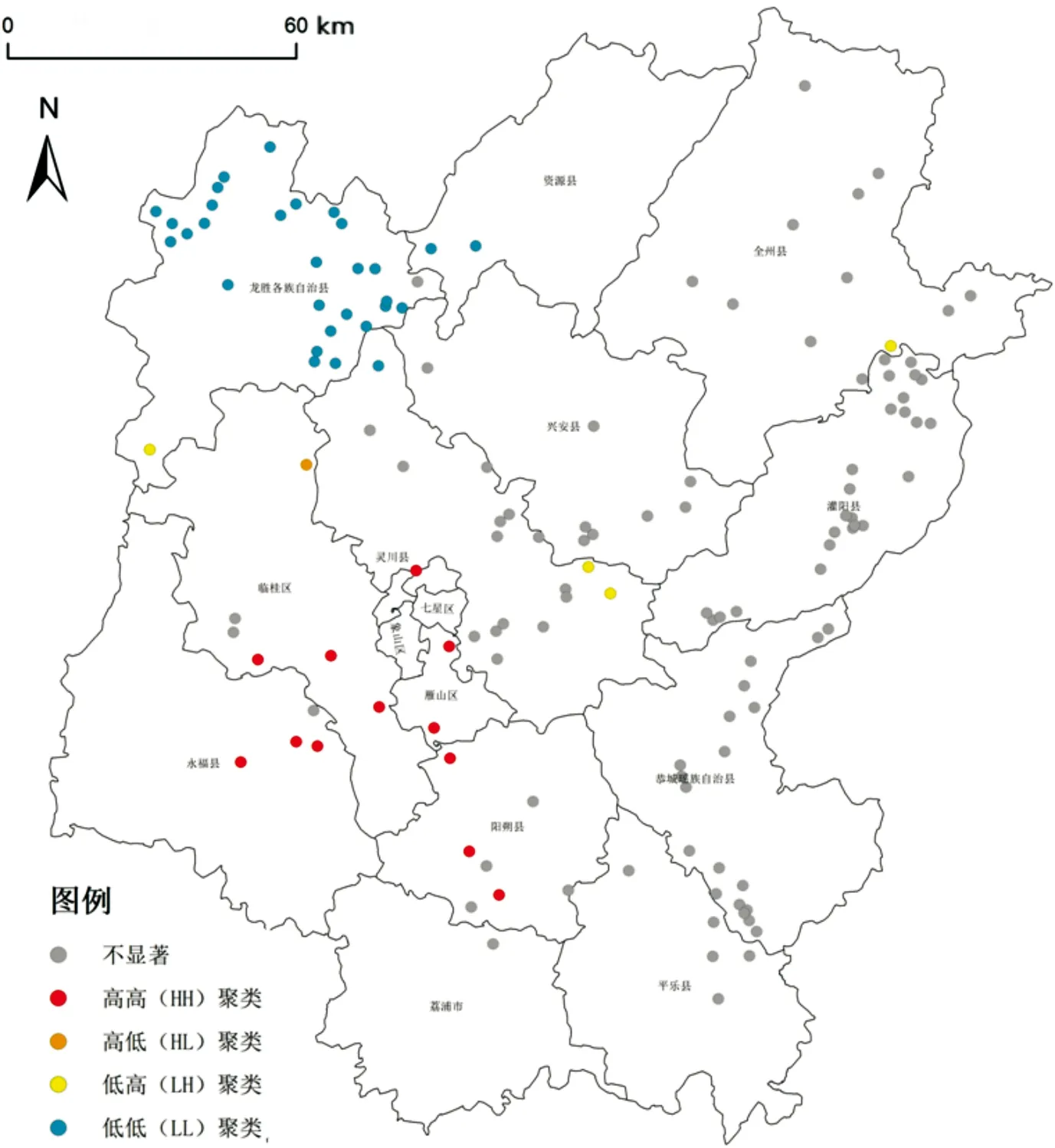

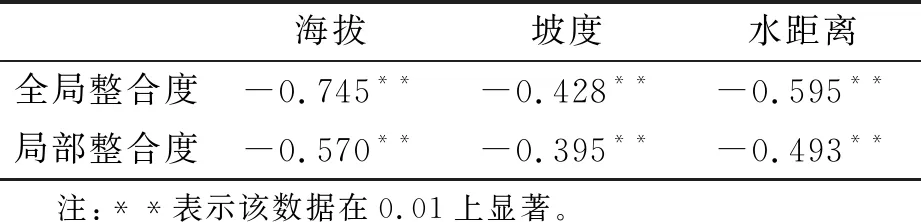

1.自然地形

2.道路等级

3.社会经济

4.民族属性

五、结论与对策

1.结论

2.优化策略