毕飞宇:阅读成就了我

《同舟共进》:您的书房里主要收藏些什么书?最近在读什么书,有何感想?

毕飞宇:我的书房极其普通,没有什么孤本或善本,全是市面上的大路货。比较下来,存量最多的是商务印书馆和译林出版社的出版物,很大一部分还是我年轻时候购买的。我的书房空间很有限,许多书都被我处理了,一轮又一轮,但是,这些书还在。我很感谢这些书,我一直说,我是改革开放之后成长起来的这一波作家。对我来说,何为改革开放?就是一系列应运而生的出版物。说得再具体一点,改革开放为我们提供了常识,通过常识,我们初步建立起了常识理性,这就比什么都好。当然,因为我和人民文学出版社的特殊关系,我的书房里也有一堆人文社的书。

说起我最近的阅读,我追了一个小时髦,在读阿尔贝托·莫拉维亚的《鄙视》。我读这本书完全是因为一句广告词,广告词说莫拉维亚是“意大利的鲁迅”,这就把我“圈粉”了。但我认为和鲁迅相似度更高的那个人是法国小说家阿尔贝·加缪,他们的身上有“剑气”,莫拉维亚还是不一样的。

《同舟共进》:您的阅读启蒙源自何时,这对您以后的写作和人生有什么影响?

毕飞宇:阅读启蒙是一个复杂的说法,如果把童年时代的阅读算作“开蒙”,那我的启蒙阅读开始于五六岁,我的父母都是语文教师,读和写都开始得都比较早。至于我的启蒙阅读,我有我的自定义,我愿意把我改革开放之后的阅读称之为真正的启蒙阅读。我们习惯于把一个人的识字叫做“开蒙”,这个说法其实蛮沉重的。换句话说,阅读的功能之一则是启蒙,通过阅读,告别了蒙昧,这才是一件有意义的事。

你问我阅读对我有什么影响,我这么告诉你,所谓人的一生,其实就是一个图书的目录而已,只是当事人看不见这个目录罢了。我的阅读紧紧伴随着改革开放之后的出版物,自然而然地,我就成了改革开放的成果,是亿万个成果里面的一个,我把我读成了我,这是我最为满意的一件事。

《同舟共进》:在众多的小说作品中,您最推崇《红楼梦》,甚至形容它是“可以读一辈子的经典”,为什么?

毕飞宇:《红楼梦》无疑是顶级的,但是,如果跳出《红楼梦》,我们必须承认,这世界上顶级的小说可不止《红楼梦》一部。如果你想了解过往的中国,必须读《红楼梦》,如果你想了解世界,或者说,人类的进程,读《红楼梦》就远远不够。

这么说吧,《红楼梦》里面有个女人,“鲍二家的”,还有一个女人,“多姑娘”,也就是那个著名的“多浑虫”的妻子。如果你的知识结构或人生的理解仅仅局限于《红楼梦》,你就很难理解《包法利夫人》里面的艾玛和《安娜·卡列尼娜》里面的安娜。你不能把鲍二家的和多姑娘平移到《包法利夫人》和《安娜·卡列尼娜》那里去。小说不是历史,但是,它伴随着历史,也助推着历史。关键是,小说伴随着历史对“人”一次又一次的重新定义,在这些不同的定义里,人类走向了丰富。

《同舟共进》:除了《红楼梦》,在您的阅读史中,还有哪些著作深刻影響了您,背后又有怎样的故事?

毕飞宇:我是一个写小说的,我反而很难告诉你哪些作品影响了我。我想这样说,真正的好作品不一定会影响到其他作家,比方说,《卡拉马佐夫兄弟》,我估计读过的人都会被它震撼,但是,要说到影响,它能影响几个作家?《2666》《喧哗与骚动》,它们能影响几个作家?陀思妥耶夫斯基的神经质,罗贝托·波拉尼奥的求证癖,以及威廉·福克纳的无法无天……这些东西都是很难影响到其他人的。

所以说,对于作家来说,影响是一个很潜在的东西,比如鲁迅,我不能说鲁迅对我没有影响,可是,从作品风格上说,一点影子都看不见。

其实,对作家影响最大的也许不是另一个作家,而是文化的思潮。举一个例子,我是在高中时代读到王蒙的,我的第一个感受就是,小说的世界改变了,汉语的形状改变了,文化的思潮改变了。如果我要写小说——事实上,我确实是在高中阶段开始写小说的——那我就必须改变自己的表达方式。那么,我的小说和王蒙有关系么?一点都没有,但是,他的时代,或者说,他所处的思潮,深刻地影响了我。很可惜,进了大学之后,我就写诗去了,要不然,我的小说历史可能还要早几年开始。

《同舟共进》:有读者认为,经典作品虽然经典,但离自己很遥远,很难有共鸣。今天我们为什么要读经典?

毕飞宇:我不知道我们为什么要读经典,不读文学经典有问题么?我觉得没有。手表有手表的历史,在手表的历史当中,它一定有它的经典,我对这些经典一点也不了解。这有问题么?没有。但是,文学毕竟不同于手表,文学的主体是人,人总要关心自己的,可是,人的生命是如此地局促,你又如何去看待生命的悠远和阔大呢?文学的经典就可以帮助我们了。

这么说吧,假如你是一个大二的女生,你看上了一个小伙子,追不追呢?一想到自己是女生,你就矜持了,躲在图书馆的屏风后面不停地扭捏。如果图书馆的书架上正好有一本《诗经》,你正好翻到了《郑风·溱洧》,你看看人家是怎么描述的:“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕑(音jāin)兮。女曰‘观乎?’士曰‘既且’。且往观乎……”换一个说法吧:春天到了,河水澎湃,女生问男生,约么?男生说,我都去过了,不约。女生一听,脾气就来了:“去过了又怎么样?再去一次,跟姐走!”小伙子就乖乖地跟着走了。你看看,在《诗经》的时代,中国女性原来就是这样追求爱情的,多么阳光,多么坦荡,可不是三寸金莲,可不是笑不露齿。所以,不要扭捏,赶紧给小伙子发短信:春节档,电影来兮,观乎?

《同舟共进》:您曾说,20岁之前最好读经典,因为可以帮助建立良好的审美能力;但同时也说过,读书最好的导师不是教授,是年纪,因为上了年纪再读,与作者才对等,才更能理解作者的写作意图。这两个说法之间矛盾吗?

毕飞宇:你说我自相矛盾,这里头是有逻辑前提的——一本书只能读一次。如果把这个逻辑前提取消了,你会发现,我的说法是多么地符合逻辑。什么是经典?意大利当代作家伊塔洛·卡尔维诺说得清清楚楚:可以重复阅读。你嫁了人,经常回娘家看母亲,你的母亲就是经典;你嫁了人,你再也不回去了,你的母亲就不是经典。如果我对你说,你在20岁之前很爱你的母亲,上了年纪之后,你理解了你的母亲,你会觉得我自相矛盾么?

《同舟共进》:您的《小说课》很受欢迎,在这些课堂上,您从感性和理性两个方面对文本进行分析精读,也从侧面展现了自己咀嚼文本的过程。您认为最佳的读书方式是什么,如何读透一本书?

毕飞宇:没有最佳的方式,或者说,任何一种方式都是最佳的,古人说了,开卷有益,这四个字是真理,只要打开来就是好的。我的《小说课》自然是一种方式,但是,我要告诉你,那是上课,我要对学生负责任,我平日里可不是这样读书的,很随意,有追求享受的成分。如果我每一次读小说都像《小说课》里那样,那我可不干。

我不太赞成你说的那个“读透”,好作品是读不透的。这个“读不透”不是好作品有多玄乎,而是你在成长,你成长了,经典也就成长了。经典是读者读出来的,而不是作家写出来的。离开了读者,没有一个作家可以写出经典。所谓好作家,那是因为他有独特的眼光,他可以抓住历史长河里具备成长性的那些东西。

《同舟共进》:2020年4月以来,全国政协开办了读书活动,作为委员,您怎么看待这个活动?您推荐委员多看哪些方面的作品?

毕飞宇:这是一场别开生面的体验,令人惊喜。就我所接触的委员来说,每一个都是优秀的读者。我所在的不是文艺组,是社科组,他们是社科方面的专家,或者说,专业人员。在讨论许多问题的时候,尤其是经济问题和法律问题,我都插不上嘴,冒充内行的事是不能干的。他们丰富了我,我却没能丰富他们,很惭愧。为了表达我的歉意,我给每一位同组的委员都赠送了我的书。

《同舟共进》:结合您的个人经历看,阅读与写作之间的关系是怎样的?

毕飞宇:读书和写作是一个问题。你一定也是有写作经验的,哪怕是发短信,这就是写作。短信写好了,你觉得不妥当,然后,你作了修改。为什么要修改呢?因为你读了觉得不过关。为什么就不能通过呢?因为你写出来的和你通过阅读所形成的价值观、美学观有了出入。在当代社会,每个人都是通过阅读再造出来的,没有例外。一个人的宽度就是他阅读的宽度,一个人的质量就是他阅读的质量,这个已经是共识了。我的写作同样也是阅读的结果。

《同舟共进》:谈到文学自觉,您写作的目的或说价值目标是什么?

毕飞宇:写作当然有目的,最直接的目的就是为了放松自己,虽然这个过程也有可能让你更紧张。另外我们也要承认,人都有偷窥的欲望,可是我们不能趴在人家的窗户底下偷看,那很猥琐,法律也不允许。而写作是“偷窥”的升华,是“偷窥”的最优雅方式,这个优雅是工具带来的,你在想象,你在设身处地,你在感同身受。写作是精神的劳作,你提升了人的感知,拓展了人的感知,在这个无中生有的过程中,你学会了爱、关心和同情,你会滋生正义,你还能审视和怀疑自己的正义,运气好的话,你还能成为他人内心的一个部分,这些都是写作的价值。

《同舟共进》:您平常是怎样为写作积累素材的?

毕飞宇:我不爱干积累素材这个事情,我也不写日记。我的生活普普通通,和你一样,我的生活里总有我不能释怀的那些部分,一些来源于我内心的光明,一些来源于我内心的朦胧。和大部分人不一样的是,我多了“表达”这么一个环节。当然,我的表达不是来源于逻辑,或者说,逻辑论证,我的表达就是想象。每个人都有想象,极端地说,做梦也是想象,单相思也是想象。作家和非作家的区别在哪里呢?想象的系统化。作家就是让他的想象系统化了,不是作家,他就不会去做这个无聊的工作。

《同舟共进》:您曾在采访中提到,您的父母并不以您成为作家而感到特别骄傲,反而更常向别人介绍您是教授。

毕飞宇:是的,我的父母都是小知识分子,他们的愿望是我能成为大知识分子,也就是一个“读书人”。我没能做到,我本人并不遗憾,但是,他们遗憾。在他们的眼里,写小说属于不务正业,没有正当性。我怎么知道的呢?说起来有点搞笑,有一次我的母亲来南京做手术,在她的病房里,还躺着另外一个病人。在毫无征兆的情况下,我的母亲大声地告诉那个病友:“我儿子是南京大学教授。”人家的刀口正疼着呢,自然无法随喜。我无地自容,但我也很开心,因为我知道了,她老人家恢复得差不多了,可以出院了。如果再不出院,我估计她会把“我儿子是南大教授”写到墙上去。

《同舟共进》:2020年,《文学的故乡》纪录片大火,您也参与了拍摄。在您的阅读体验里,有没有一本关于故乡的书曾让您怦然心动?

毕飞宇:在我的记忆里,有关故乡最让我心动的是一个中国作家的作品,它就是鲁迅的《故乡》。我对这篇小说做过专门的分析。这是一篇体量极小的作品,但是,它的涵盖面是惊人的,你会惊诧于这篇小说的“大”。站在那个时代的拐点上,《故乡》告诉我们,新文化势在必行,我们的生活必须要有“新的人”。鲁迅从来没有离开过我,他一直活着。

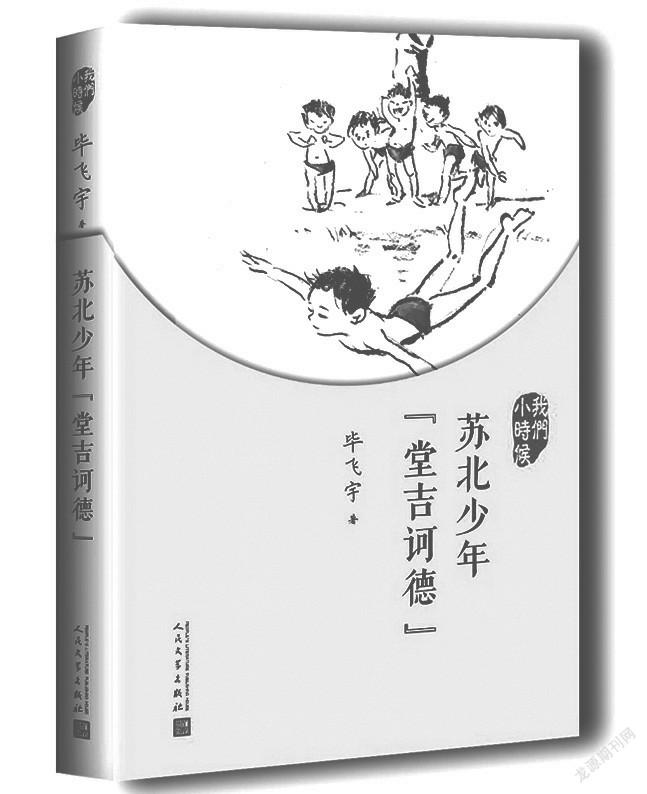

《同舟共进》:苏北是个人杰地灵的地方,历史上从这里走出了很多文学大家。您在作品《苏北少年“堂吉诃德”》中也写到了很多在兴化度过的童年细节。故乡于您而言是一个什么样的存在?

畢飞宇:我和许多人谈起过这个问题,谈到最后,只有一个词可以概括,那就是“爱恨交加”。每个人对自己的故乡都是复杂的,这里头有现实意义上的复杂,也有象征意义上的复杂。事实上,“故乡”本身就是一个象征性很强的东西。一个眼界稍稍宽一些的人,大体上都有一个离开故乡的过程,不管这个“离开”是被迫还是叛逆,总之,他总是要离开的。

在许多时候,这个“离开”不是距离,它最终形成的反而是“角度”。角度对于每一个人来说都至关重要,它不是方法论,但是,它拥有方法论的功能。离开故乡意味着一件事,那就是文化冲突。我想说,文化冲突对我们每一个人来说都是必需品。

然而,人就是人,人有情感,人也脆弱,他需要归宿,到了一定的年纪他会回望,也就是精神上的“回故乡”。伟大的摩西和伟大的奥德修斯都是“回故乡”的符号,他们是因为“回故乡”而永垂不朽的。这差不多已经成为一种人类经验了,在“回故乡”面前,没有人是特殊的。