乡村旅游地农户农膜回收行为及影响因素分析

魏祎 王立国

摘 要:农膜回收行为的采纳是控制农业生产污染、改善农业耕作环境、推进农业可持续发展的重要环节。通过对江西省577位乡村旅游地农户的调查,利用二元logistic回归模型对农膜回收行为进行分析。结果表明,乡村旅游地农户对农膜回收的使用较少但了解较深且采纳意愿较高;文化程度、从事农业为主兼旅游业、家庭总人口等7个因素对农膜回收行为存在显著正向影响,从事旅游业、居住时长、务农时长等6个因素则对农膜回收行为存在显著负向影响。根据以上结论,从政府角度提出加强信息传递,树立环保意识、提供直售机会,刺激环保生产、制定奖惩措施,提高回收意愿等针对性建议。

关键词:农膜回收;农户行为;乡村旅游地;Logistic模型

中图分类号:F323.22 文献标志码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2022.03.009

Analysis of Farming Film Recycling Behavior and Influencing Factors of Farmers in Rural Tourism Areas

WEI Yi1,3,4, WANG Liguo1,2,3,4

(1. Jiangxi Agricultural University,Nanchang,Jiangxi 330045, China; 2. Key Laboratory of Agricultural Resources and Ecology in Poyang Lake Basin,Nanchang,Jiangxi 330045, China; 3. Rural Tourism Development Research Center, Jiangxi Agricultural University,Nanchang,Jiangxi 330045, China; 4. Nanchang Rural Tourism Development Research Center, Nanchang,Jiangxi 330045, China)

Abstract: The adoption of film recycling behavior is an important link in controlling agricultural production pollution, improving the agricultural farming environment, and promoting sustainable agricultural development. Based on 577 samples of farmers in typical tourist villages in Jiangxi Province, the dual Logistic regression model was used to analyze the film recycling behavior. The results showed that farmers in rural tourism areas used less film recycling, had a deeper understanding, and a higher willingness to adopt it. seven factors such as education level, agriculture-based tourism, and total family population had a significant positive impact on film recycling behavior, while six factors such as tourism, residence time, and farming time had a significant negative impact on film recycling behavior. According to the above conclusions, from the perspective of the government, targeted suggestions such as strengthen information transmission, establish environmental protection awareness, provide direct sales opportunities, stimulate environmental protection production, formulate reward and punishment measures, and improve the willingness of recycling.

Key words: film recycling; farmer behavior; rural tourism areas; Logistic model

農用地膜覆盖技术具有旱日保墒、雨日提墒的作用,可有效减少土壤水分流失、提高土壤肥力,起到增产增收的效果[1-2]。由于农膜薄透易破损、回收成本高、农户环保意识较低等原因,“重使用、轻回收”的污染问题一直无法得到有效解决,农膜使用也从“白色革命”逐渐转变为“白色污染”[3]。残膜不仅破坏土壤孔隙连续性、降低土壤渗透性能及含水量,使根系生长发育困难[4],而且还使得土壤生产力及抗旱能力变弱,削弱了可持续生产能力[5-6],致使农作物质量下跌、消费者吸引力下降,直接威胁到我国生态安全、农产品质量安全并间接影响国民健康,严重危及我国农业的可持续发展。只有对农户农膜回收等生态耕种行为特征进行探索分析,努力掌握各影响因素对行为的影响规律,才能针对问题提出相关对策与建议,助力农膜废弃问题的解决,尽快实现农膜重复利用、降低废膜对土壤的污染、促进农业可持续发展的实现[7-8]。

相比深挖填埋或焚烧处理,对废旧农膜进行回收处理更有利于生态环境的可持续发展[9]。目前国内学者针对农膜回收行为的研究主要集中于农户个体与家庭特征、生态认知、农膜回收补偿政策与政策宣传力度、技术培训与掌握层次、农膜治理[1,3,10-14]等方面,缺少旅游视角下的乡村旅游地农户生态耕种行为的有关研究。而乡村旅游地农户采纳农膜回收行为是控制农业生产污染、改善农业耕作环境、推进农业可持续发展的重要环节,也是增加生态旅游商品产出、促进旅游经济绿色发展的重要手段。因此,研究乡村旅游地农户农膜回收行为具有重要意义。

鉴于以上农膜回收行为的研究现状和乡村旅游发展现状,本研究以江西婺源等5个地区16个典型旅游村落的农户为研究对象,在577份有效问卷的基础上结合计划行为理论和认知态度行为理论,运用二元logistic回归模型探讨旅游影响下农户农膜回收行为的采纳并对其影响因素进行分析,帮助农户控制农业生产污染、促进农业废弃物资源化利用、提升农业可持续发展能力,同时为农膜回收在乡村旅游地的推广与管理提供一定的理论基础。

1 材料和方法

1.1 研究区概况及数据来源

江西省地处我国东南部,地形多为山地丘陵,农业资源丰富,素有“白鹤鱼米之国”的美称,盛产水稻,为确保国家粮食安全作出了重要贡献。本研究从乡村旅游背景出发,综合乡村旅游发展程度、农业发展水平、资源禀赋和区域位置等因素[15],选择了江西省乡村旅游发展较好的南昌市梅岭镇、南昌市蛟桥镇、上饶市婺源县、吉安市青原区、宜春市温汤镇5个地区共16个典型旅游村落作为调研的样本区域。

研究数据来源于课题组于2020年12月—2021年2月间开展的 “旅游驱动下农户农业亲环境生产行为及其影响因素——基于江西若干典型村落的调查”实地调研,主要通过填写调查问卷的形式展开。为探讨江西省乡村旅游地农户农膜回收行为,研究着重选取乡村旅游发展较好的典型村落的农户为调研对象,总共发放及回收问卷583份,有效问卷577份,有效率99.0%。

1.2 回归模型构建

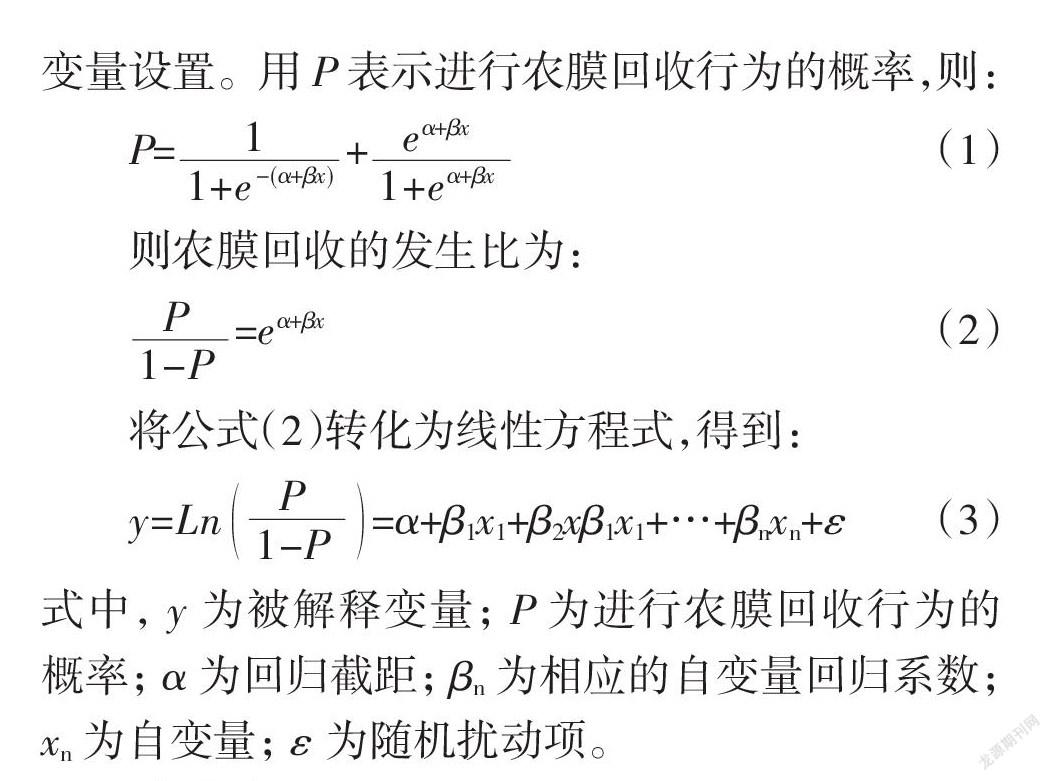

农户农膜回收的采纳意愿受内、外部多种因素影响并逐渐转化为行动。本研究模型中因变量为农户是否采纳农膜回收行为(采纳为“1”,不采纳为“0”),构建二项式Logistic回归模型对农户农膜回收行为模型进行设定,并对性别和职业进行虚拟哑变量设置。用P表示进行农膜回收行为的概率,则:

P=+(1)

则农膜回收的发生比为:

=eα+βx(2)

将公式(2)转化为线性方程式,得到:

y=Ln=α+β1x1+β2xβ1x1+…+βnxn+ε(3)

式中, y为被解释变量; P为进行农膜回收行为的概率; α为回归截距; βn为相应的自变量回归系数; xn为自变量; ε为随机扰动项。

1.3 变量选取

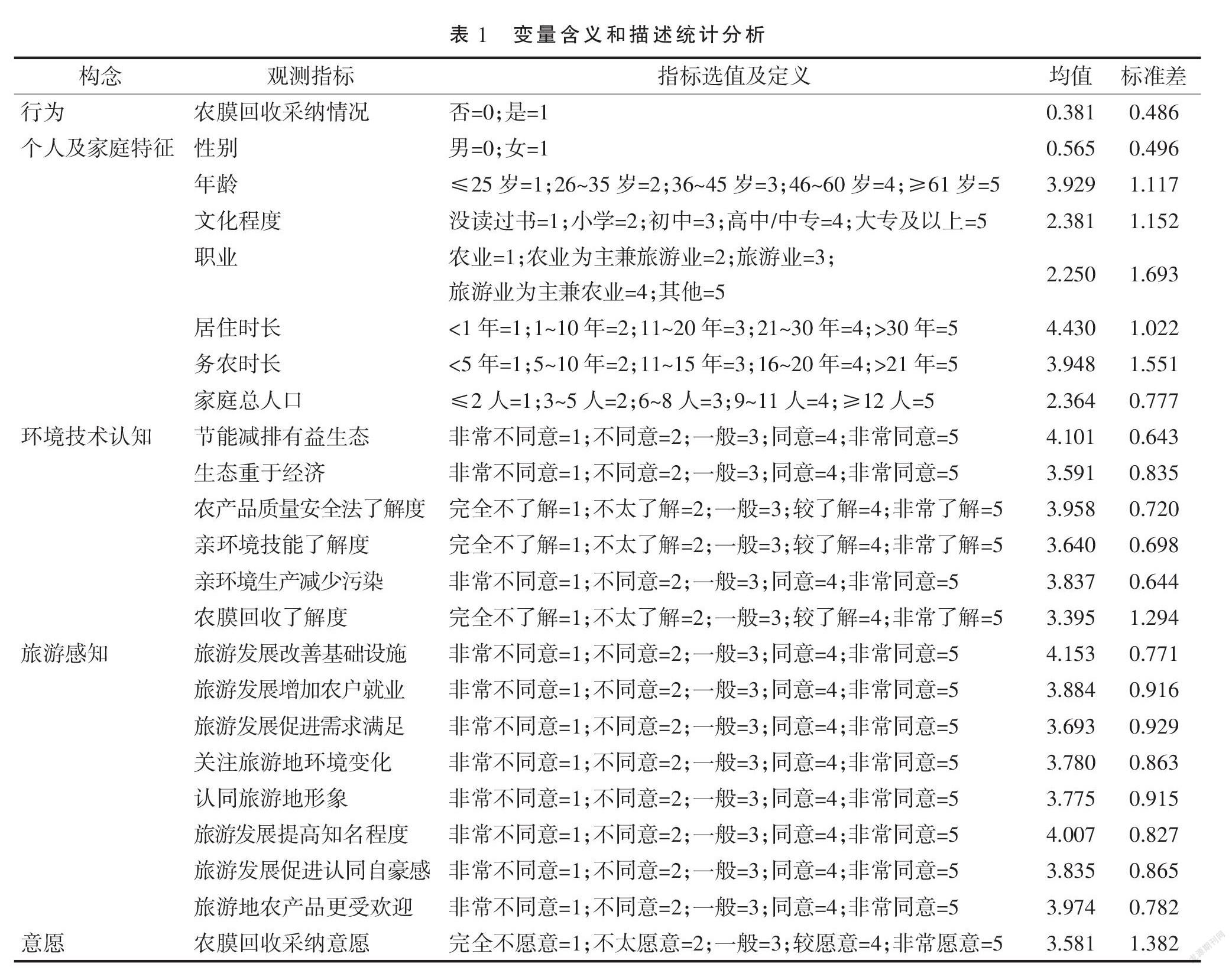

以现有乡村旅游地农户环境责任行为研究为基础,结合江西省乡村旅游发展背景和实际情况,从个人及家庭特征(性别、年龄、文化程度、职业、居住时长、务农时长、家庭总人口)、环境技术认知(节能减排有益生态、生态重于经济、农产品质量安全法了解度、亲环境技能了解度、亲环境生产减少污染、农膜回收了解度)、旅游感知(旅游发展改善基础设施、旅游发展增加农户就业、旅游发展促进需求满足、关注旅游地环境变化、认同旅游地形象、旅游发展提高知名程度、旅游发展促进认同自豪感、旅游地农产品更受欢迎)及农膜回收意愿4个方面共选取22个变量进行实证研究,详见表1。

2 结果与分析

2.1 描述性统计

运用SPSS 25.0进行信效度检验,Cronbach's Alpha值为0.838,KMO值为0.843,Bartlett球型检验的显著性水平显示sig<0.001,说明问卷设计相对合理,数据具有良好的信效度。

受访农户男女比较为均衡,72.6%的农户年龄在46岁及以上,表明农村老龄化严重,农作劳动力多以中老年人为主;83.1%的农户文化程度为初中及以下水平,表明农村劳动力文化水平较低;59.3%的农户仅从事农业,表明其受旅游业的影响有限;留居超过30年、务农超过21年的百分比分别为70%及63.4%,说明受访农户大多久居此地且务农经历充足。52%的农户家庭总人口在3~5人之间,家庭关系较为单纯,规模适中。综上所述,受访农户存在部分从事旅游情况,基本符合我国农户基本特征,样本情况具有一定的代表性。由表1可知,仅有38.1%的受访农户进行过农膜回收,但对农膜回收的了解和采纳意愿较高。

2.2 回归模型检验

在本研究Logistic回归模型中,-2Log likelihood=395.447,Cox&Snell R Square=0.475,Nagelkerke R Square=0.646,Hosmer and Lemeshow Test结果显示P值为0.575,模型整体拟合性相对较好。VIF值均小于3,容差大于0.2,变量间不存在共线性问题。Omnibus检验显示sig.<0.05,模型整体有意义。

2.3 回归模型计算结果

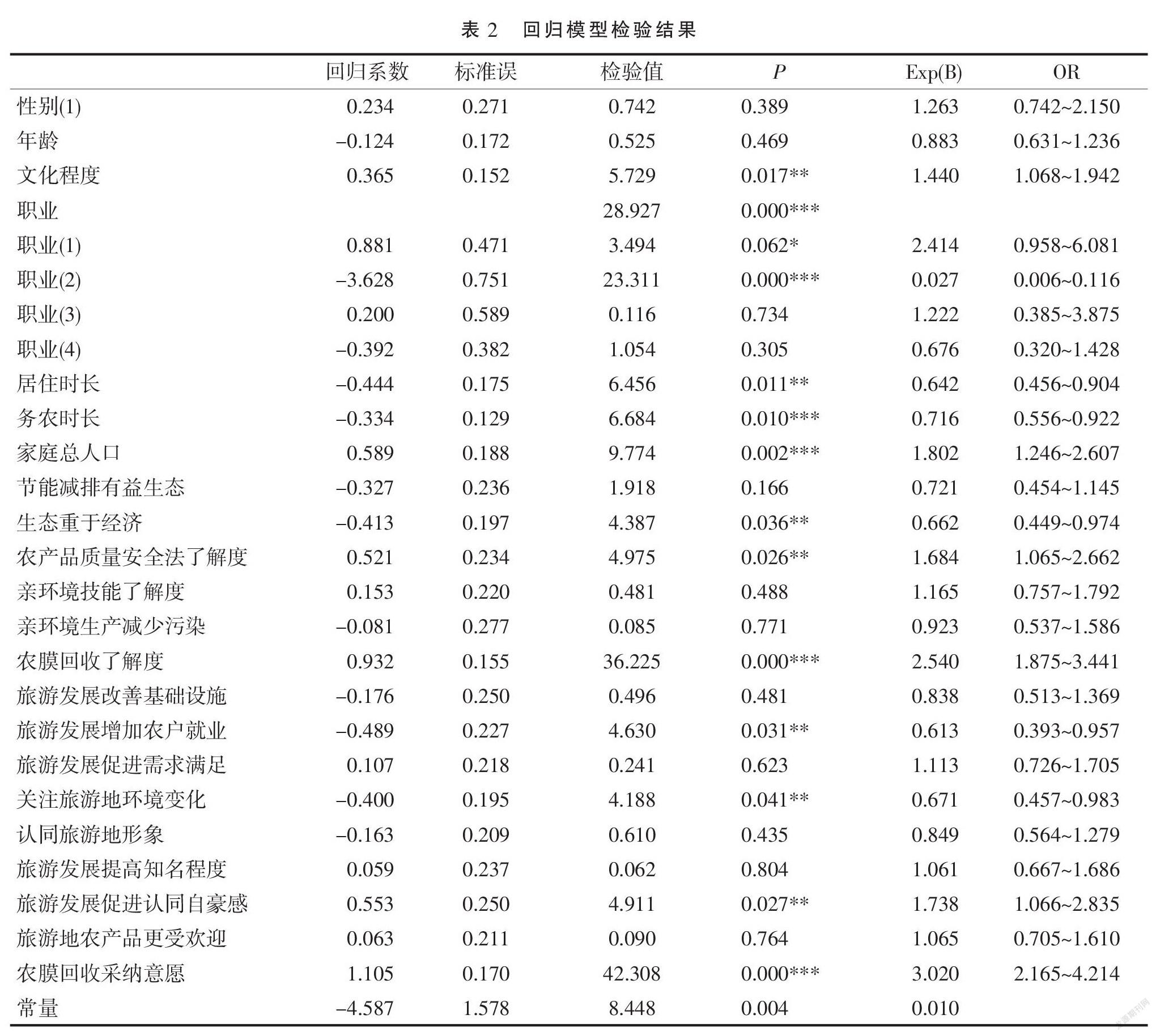

二元Logistic回归模型运行得到的模型参数如表2所示。经过6次迭代,共13个变量通过显著性检验进入了Logistic回归模型,模型预测正确率为84.7%。

2.4 農户农膜回收行为影响因素分析

2.4.1 个人及家庭特征影响 文化程度、家庭总人口、从事农业为主兼旅游业正向影响农膜回收行为,从事旅游业、居住时长、务农时长则存在负向影响。文化程度的加深、家庭人口数的增加以及在从事农业生产的过程中辅以旅游业可较为显著地提升农膜回收行为的采纳率,尤以农旅结合为甚。而随着居住时间、务农时间的延长及从事旅游业则会显著降低农膜回收行为的采纳率,可能原因是居住及务农时间越长,对当地的环境认知就越为牢固,主动改善生态环境的意识就越为淡泊,在耕作时更倾向于维持现状,保留原先的农业生产方式。以农为主以旅为辅的农旅结合与单独从事旅游业等不同生计导致的采纳行为差异可能原因是偏向农业的旅游涉入本质上还是以出售农产品为营生,农户的重心自然会放在提升农产品质量上,而仅从事旅游业的农户由于其农产品多为收购而来,则大多不会考虑自身的农业耕作行为。

2.4.2 环境技术认知影响 农产品质量安全法和农膜回收了解度对农膜回收行为的采纳存在正向影响,生态重于经济则存在负向影响。对法律法规和农膜回收的了解会显著增加农户对农膜回收行为的采纳率,而生态与经济重要性的对比则反映了农户生态生产意愿与行为产生了悖离,思想上虽认可生态的重要性,但实际为了追求利益最大化,往往会实施环境不友好行为,对破坏环境获取经济效益采取放任态度,行为上依旧以经济为重。

2.4.3 旅游感知影响 旅游发展增加农户就业、关注旅游地环境变化对农膜回收行为的采纳存在负向影响,促进认同自豪感则存在正向影响。旅游业对农户在农业生产上的影响虽存在却较小,原因可能是当地农户乡村旅游业的参与度较低。农户就业的增加和对环境变化的关注会降低农户采纳农膜回收行为的概率,可能原因是旅游业发展促进岗位需求的增加后,相当一部分农户离开农业转投旅游业,不再从事农业生产,自然也就不会进行农膜回收;结合前述研究,农户对旅游业发展导致的环境变化越是关注,内心就越偏向随波逐流的态度,认为经济发展难免会造成生态破坏且避无可避;认同与自豪感的增长能够增进农户对旅游地生态环境保护的自觉与在意,进而促进农户从事亲环境农业生产。

2.4.4 农膜回收意愿影响 农膜回收意愿对农膜回收行为的采纳存在非常显著的正向影响,意愿的增强可大幅提升农膜回收行为的采纳率。这表明在实践过程中要重视农户自身态度,采取政策措施优待等调动农户的回收积极性,增强农户的农膜回收意愿,促进农膜回收行为采纳的增长。

3 结论与建议

3.1 结论

研究依據对乡村旅游地农户进行的问卷调查,采用二元logistic回归模型从个人及家庭特征、环境技术认知、旅游感知、农膜回收意愿4个方面探讨乡村旅游地农户农膜回收行为及影响因素,研究结果如下。

(1)受访农户中仅有少部分农户有过农膜回收行为,但受访总体对农膜回收行为较为了解、采纳意愿较高。农户的意识与行为存在差异,内心虽对生态环境有一定了解并认可生态环保的重要性,但在实际生活生产中依旧从经济视角出发,此为原因之一。结合研究对象实际反馈情况,农膜回收行为采纳较少的另一原因是当地农作物种植无需使用农膜,因此农膜回收更无从谈起。

(2)江西省乡村旅游地农户农膜回收行为受多种因素共同影响。文化程度、从事农业为主兼旅游业、家庭总人口、农产品质量安全法了解度、农膜回收了解度、旅游发展促进认同自豪感、农膜回收意愿强度对农膜回收行为存在显著正向影响,从事旅游业、居住时长、务农时长、生态重于经济、旅游发展增加农户就业、关注旅游地环境变化则存在显著负向影响。其他因素虽有不同程度的影响,但显著性不足。3.2 建议

(1)加强信息传递,树立环保意识。环境技术认知能够显著正向影响农户的农膜回收行为,因此有关部门应多方面开展宣传普及工作,加大对农膜回收利用的知识传递,帮助农户深入了解农膜残留的害处与回收的益处,树立并牢固环保意识;适时开展相关培训,使农户能够根据时机与用途因地制宜挑选合适的农膜进行合理利用;大力推广可降解、低危害的环保农膜,尽量减少白色污染。

(2)提供直售机会,刺激环保生产。以农为主以旅为辅的生计能够显著正向影响农户的农膜回收行为,而单独从事旅游业则会产生显著负向影响。鉴于此,相关部门应为农户提供长期稳定的农产品交易平台,让农户有更多将农产品直接售予游客的机会,同时通过合理整合规划,开发优质农产品,扩大农产品生产经营,用旅游经济的发展刺激农户生产行为,让游客对高质量农产品的追求成为农户采取亲环境行为的动力,努力促成旅游感知对农膜回收行为的影响由负转正。

(3)制定奖惩措施,提高回收意愿。相关部门应贯彻绿色补偿制度,示范带动农户进行农膜污染治理;对采用环保农膜并进行回收的农户给予经济补助,调动群众回收积极性,尽量实现“一膜多用”。

参考文献:

[1] 刘洋, 周孟亮, 翟雪玲, 等. 农户农膜回收行动受偿意愿及影响因素研究——基于新疆1029户棉农的调查[J]. 干旱区资源与环境, 2020, 34(9): 31-38.

[2] 许树宁, 吴建明, 黄杏, 等. 不同地膜覆盖对土壤温度、水分及甘蔗生长和产量的影响[J]. 南方农业学报,2014,45(12):2137-2142.

[3] 王莉, 张斌, 田国强. 农膜使用回收中的政府干预研究[J]. 农业经济问题, 2018(8): 137-144.

[4] 高玉山, 孙云云, 窦金刚, 等. 残膜对玉米出苗及根系伸长的研究[J]. 吉林农业科学, 2013, 38(6): 22-24.

[5] 靳拓, 薛颖昊, 张明明, 等. 国内外农用地膜使用政策、执行标准与回收状况[J]. 生态环境学报, 2020, 29(2): 411-420.

[6] LIU E K, HE W Q, YAN C R. 'White revolution' to 'white pollution'-Agricultural plastic film mulch in China[J]. Environmental Research Letters, 2014, 9(9): 091001.

[7] 胡钰, 刘代丽, 王莉, 等. 发达国家农膜使用情况及回收经验[J]. 世界农业, 2019(2): 89-94.

[8] 张洁, 陈美球, 谢贤鑫, 等. 劳动力禀赋耕地破碎化与农户生态耕种决策行为[J/OL]. 中国农业资源与区划. (2021-06-07)[2021-06-08]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/

11.3513.S.20210607.1407.030.html.

[9] HUHTALA A. How much do money, inconvenience and pollution matter? Analyzing households? demand for large-scale recycling and incineration[J]. Environmental Management, 1999, 55(1): 27-38.

[10] 闫迪, 郑少锋. 信息能力对农户生态耕种采纳行为的影响——基于生态认知的中介效应和农业收入占比的调节效应[J]. 中国土地科学, 2020, 34(11): 76-84, 94.

[11] 毛欢, 罗小锋, 唐林, 等. 多项绿色生产技术的采纳决策:影响因素及相关性分析[J]. 中国农业大学学报, 2021, 26(6): 231-244.

[12] 马兆嵘, 刘有胜, 张芊芊, 等. 农用塑料薄膜使用现状与环境污染分析[J]. 生态毒理学报, 2020, 15(4): 21-32.

[13] 张恒, 康建明, 张国海, 等. 黄淮海地区农膜污染现状及对策分析[J]. 中国农机化学报, 2019, 40(1): 156-161.

[14] 史修艺, 孙鸿雁, 王颜齐. 蔬菜种植户绿色生产技术采用行为及其影响因素分析[J]. 北方园艺, 2019(21): 157-164.

[15] 任开荣, 董继刚, 吴元芳, 等. 农户对休闲农业的认知及参与意愿研究——基于山东省615份农户调研问卷的实证[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(11): 218-225.