河南省农村生活污水治理技术模式探讨

苏嫚丽 李 洁 兖少锋 刘 驰

(河南省环境保护科学研究院 河南郑州 450004)

引言

河南省是农业大省,农村人口基数大,生活污水排放总量大,随着城市污水治理逐渐完善,2019 年全省城市和县城污水的集中处理率分别达到97%和95%,而农村生活污水处理率不足20%[1],可见河南省在农村生活污水治理方面存在短板,已成为全面改善农村人居环境、推进乡村振兴亟需解决的突出环境问题之一。近几年,河南省连续出台了《河南省农村人居环境整治三年行动实施方案》、《河南省农村环境综合整治生活污水处理适用技术指南(试行)》、《2018 年河南省农村生活污水治理工作实施方案》、《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB41/1820-2019)等,但针对不同地区农村经济发展程度、水资源特点、农民生活习惯等差异,采用规范化建设“水冲厕——管网收集——末端处理设施”的农村污水治理模式,存在投资大、适应性差、治理效果不尽人意的问题。

1 农村生活污水治理现状

目前河南省有4.58 万个行政村,19 万个自然村,1960 多万农户,截至目前河南省27.7%的乡镇政府所在地、27.4%的风景旅游区、17.2%的饮用水源保护区的村庄铺设有污水收集管网,建立了水处理设施[2]。处理设施主要有两种类型,一种是建设管网收集+污水处理站,一种是单户或联户就地处理,但据统计约70%以上的农村污水处理厂(站)受到改厕进展缓慢、管网配套不完善、运营人员及资金不能保障、运行机制不健全等因素导致不能按照设计负荷正常运行,甚至已经停运[3]。

2 农村生活污水治理难点

2.1 污水收集困难、处理设施效率低

由于河南省地处中原腹地,历史悠久,多数农村建村早,缺乏供排水系统整体规划,近年来污水治理改造不尽人意,且污水收集沟渠等未建防渗措施,加上农村居民生活习惯造成的农村生活污水分散、水量不稳定,早晚及节假日排放量增加、排放不连续等因素,导致污水收集困难,大多数设施负荷低,影响处理设施运行效率[4]。

2.2 重建轻管、缺乏专业运维

河南省地处我国第二阶梯向第三阶梯过渡地带,地势西高东低,北、西、南三面环山,地形种类多样,山地、丘陵、盆地和平原均有分布。作为农业大省,农村广布各种地形区域,丘陵山区地势起伏、居民相对分散,平原地区地势平坦、居民相对集中。复杂的地理、气候条件对不同污水处理工艺及设备的适应性要求高,需要专业化的运维机构,而同时受经济水平影响,农村地区污水治理设施大多存在“重建轻管”现象,缺少专业运维机构或人员[5]。

2.3 管理不规范、难以确保出水达标

2019 年,《河南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB411820-2019)发布实施,该标准对农村生活污水处理设施排放提出了标准要求,但由于农村生活污水处理设施自动化程度低,加上缺少专业运维机构或人员,造成管理不规范,缺少出水水质有效监测,无法保障出水达标排放。

3 农村生活污水治理模式探索

3.1 模式筛选原则

综合考虑河南省不同区域农村的地形地貌、经济条件、村庄集中度、环境约束条件、污水产生规模等因素,提出污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合等多种处理技术模式[5][6]。

3.2 治理技术模式

3.2.1 纳管模式

靠近已建设集中污水处理厂及管网的城镇,周围地形条件较好、具备管网敷设条件,人口密集且使用水冲式厕所、可形成污水径流的地区,如县城周围近郊区的村庄、乡镇周围的村庄等,可采用纳管治理模式,即通过将管网和服务向近郊农村延伸,将近郊农村生活污水全部纳入城镇污水管网收集区域的。该模式需重点对农户排水系统进行改造,包括改厨、改浴、改厕,将厨房及浴室污水与厕所化粪池上清液一起经入户排水管排入城镇污水处理厂管网,化粪池污泥定期清理,由槽车拉运做有机肥。

3.2.2 生态模式

对位于水环境条件较好的非生态敏感区域的村庄,鼓励充分利用周边闲置的沟渠、坑塘,通过栽植水生植物和建设植物隔离带等方式进行生态化改造,建设村级生态处理单元,集中处理收集的污水。该模式需明确设施进水水质范围、处理负荷,对污染负荷较高的污水,需设置预处理设施。

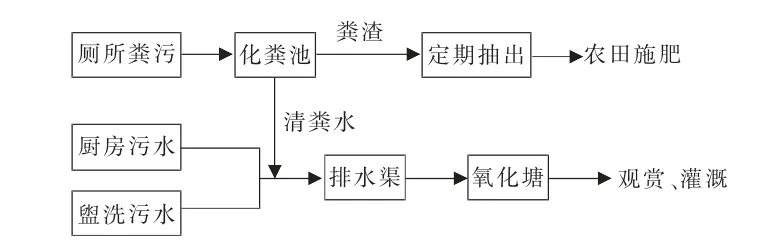

(1)对周围农田分布广泛地区,化粪池粪污经长时间发酵后,直接作为有机肥施用至农田,则农户排水主要以厨房及盥洗等灰水为主,通过排水渠引入氧化塘,塘内种植芦苇、蒲草等具有污水净化功能的水生植物,污水经净化后作为观赏、灌溉用水,见图1。

图1 生态治理模式-氧化塘技术

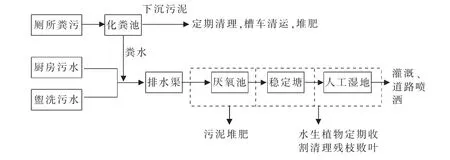

(2)对周围农田分布少、化粪池粪污消耗量少的地区,则对化粪池黑水及厨房、洗浴灰水合并收集,经厌氧处理后进入稳定塘氧化处理,然后进入人工湿地进一步净化,净化后作为灌溉用水或道路喷洒[7],见图2。

图2 生态治理模式-稳定塘+人工湿地技术

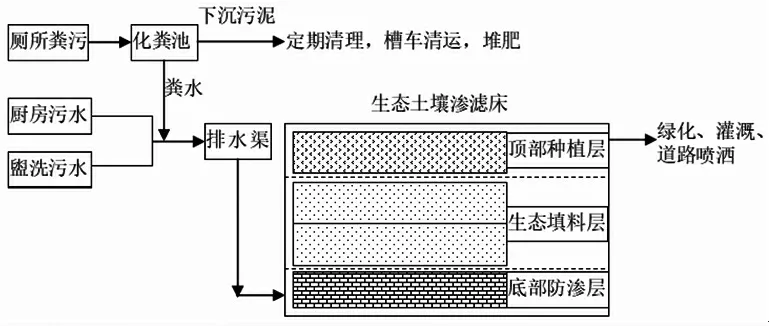

(3)对周围不具备天然坑塘、沟渠,农户居住分散,农户粪污黑水不便集中收集,但村内有可供建设小型人工湿地的地区,可建设一体化的生态土壤渗滤床。生态土壤渗滤床由上至下依次为顶部种植层(表流湿地、水生植物作用区)、中部填料区(布水区、生态填料主反应区、好氧反应)以及底部防渗层(集水区、厌氧缺氧反应)。顶部种植层通过藻类、微生物、挺水植物、沉水植物等共同作用去除有机物、氮和磷,并通过植物光合作用对中部填料层微生物进行充氧;中部生态填料具有高孔隙率、高吸附性,利于微生物附着生长和污染物的截留吸附,通过顶部种植层复氧,在植物、微生物和生态填料的共同作用下消减污水中污染物;底部防渗层一方面防止污水下渗进入地下水,另一方面营造厌氧缺氧环境,降低有机污染物浓度[8],见图3。

图3 生态治理模式——生态土壤渗滤床技术

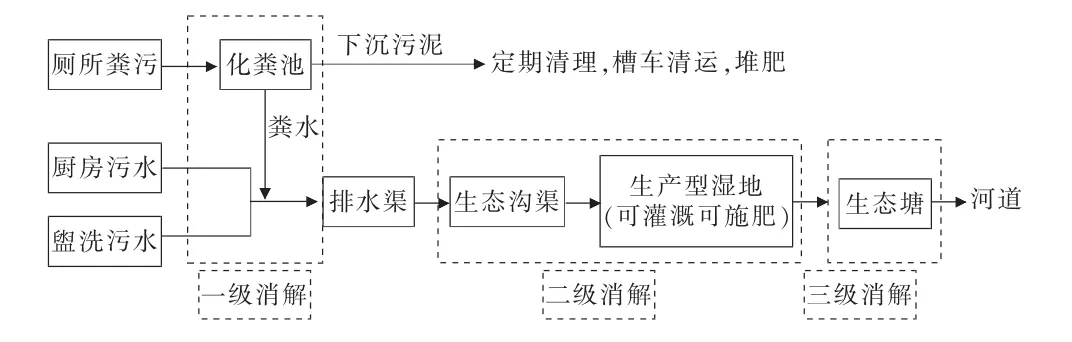

(4)对于周边存在坑塘、农田退水、水质较差地表水体等水系丰富的地区,可运用“氮磷循环利用”理念,对农户化粪池预处理后的粪水,与厨房、浴室废水合并后就近排入附近的生态沟渠及生态湿地(配比水生生物、人工建立水生态系统),集中消除污染因子后进入生产型湿地,然后再进入生态塘,向水生动植物及有益微生物供给营养,资源化利用,最终达到地表水体自净循环。在完善水生态环境过程中,在生产型湿地种植水生植物(莲藕、茭白等),在生态塘投放水生动物(螺蛳、鱼类、虾等)、土著有益微生物,创建合理稳定的水生态系统群落,恢复并增加水体环境容量,同时还可获得生态产品转化的经济收益[9]。

图4 生态治理模式——氮磷循环利用技术

4 资源化利用模式

针对经济条件一般的偏远农村或水资源相对缺乏、主要使用传统旱厕和无水式厕所,农户有农田可充分消纳厕所粪污的地区,可通过改造卫生厕所,对厕所粪污进行无害化处理后就近还田或堆肥,实现粪污资源化利用。

(1)对居住分散、人口少、地形复杂、干旱缺水或污水量小的村庄采用旱厕+粪尿资源化组合技术,分为组合式生态旱厕、双坑交替式厕所。组合式生态旱厕是利用粪尿的不同生物特性,对粪尿分别收集处理,处理后的粪尿直接还田或制作有机肥。双坑交替式厕所通过建造2 个贮粪池交替轮流使用,每次便后加入干燥的黄土覆盖,用土量以能充分吸收粪尿水分并使粪尿与空气隔开为宜,待第一坑填满后将其封闭,使用第二坑,第一坑掏空粪便再行使用,如此双坑交替循环使用。

(2)对平原缺水地区的分散式污水治理,可采用化粪池/厌氧发酵池(沼气池)技术,该技术尤其适于混入养殖废水的治理,应防止雨水进入厌氧发酵池(沼气池),粪污水的留时间至少为12 小时,且需3-12 个月清掏一次,粪液只能从三格式化粪池的第三格中取用,且禁止向第三格倒入新鲜粪液。

5 建设污水处理设施模式

对于污水量大、人口密集但又远离城镇不具备纳管条件的地区,可采取建设污水处理设施模式,该模式与污水处理站类似。依据地形、人口、经济等条件,采取不同的收集治理组合形式,如山区农家乐较多的村庄,可采用单户或多户安装小型一体化设备,如固液分离型流动循环方式净化槽等;如人口分散、经济一般的采用村落连片收集+吸污槽车抽吸转运集中治理组合方式;如南水北调中线干渠、饮用水水源保护区、风景名胜区等附近的村庄,通过建设集中收集管网或渠道收纳污水,并配套建设区域污水处理厂站的方式。

结语

2021 年中央一号文件明确提出,“十四五”时期全面推进乡村振兴,推进农村生态环境改善,亟待加强农村生活污水治理规划,分区分类统筹推进、系统谋划。应充分结合当地的地形条件、人口聚集程度及生活习惯、经济水平及当地的管理水平,因地制宜地选择投资少、运行管理方便且运用费用少的模式,以期达到良好的治理效果,助力美丽乡村建设。