任务驱动下的深度阅读路径:成名何以“成名”

■ 梅振铎

古典志怪小说《聊斋志异》中的名篇《促织》,被收录进高中《语文》统编版必修下册(2019 年版)第六单元,与西方现代主义文学先驱卡夫卡的代表作《变形记(节选)》一起构成了小说结构化整合的单元教学任务群。[1]那么,关于这个特殊的小说教学任务群的逻辑起点在哪里?鉴于《促织》是现实主义“镜面笔法”的经典,《变形记(节选)》作为现代主义“荒诞笔法”的典范,据此可知小说教学任务群的一个重要落点,应该就在于引导学生体悟小说的文体特征——真实(现实)和虚构(荒诞)。不过建构这一教学任务群的难处,正如孙绍振先生指出的那样,因为这两篇小说的叙述话语分属中西方语境下的异质文化,彼此缺乏文本解读视野下的“母题学”与“普适性”学理关联。[2]倘若就两篇小说的“真实”与“虚构”进行简单的项目化处理,并依此整合成一个“议题——项目比较式”的学习任务群,虽然在某种程度上可以达成单元整合的目标,但阅读教学由于缺乏跨文化关联“文本细读范式”的介入与支撑,很可能使阅读教学处于浅层滑动的状态,从而削弱了经典文本的魅力。

有鉴于此,笔者作了一个大胆的预设——这两篇经典小说的教学任务群,不一定非要把重点放在“群”上,不妨以“任务关联驱动”的方式,尝试把重点放在“篇”上。故而笔者以《促织》为例,通过预设相关的阅读情境,利用小说的“反常情节”关联起“单篇阅读的任务群”,以“成名何以‘成名’”作为核心任务展开文本细读,并以此作为深度阅读的思维支架,带领学生深入领略小说“真实”与“虚构”背后独特的艺术魅力,进而在《变形记(节选)》《窦娥冤》的任务关联中完成深度阅读的思维建构,寻求在某种层面上拓展阅读教学任务群的有效边界。

任务一 成名本应以何“成名”

生活与命运从来都是艺术创作主题的来源,而成名就是打开《促织》生活世界与微观价值的“密码”。《促织》里成名一生的追求与命运的轨迹,酷似骑在生活马背上的骑士,不仅足迹踏遍了现实,还能引领读者走进“现实场域”之外的艺术空间,夹杂着“士人出路”的时代隐喻。因此,带着这样的艺术视野去发掘捆绑成名一生的科举考试,可以推开隐藏在命运之门背后的现实本相。为此,笔者预设了“成名本应以何‘成名’”任务群,以情节的因果关联作为驱动,为深入成名背后的艺术世界搭建起阅读的思维支架。

【因果驱动】成名为何“屡考不中”?

邑有成名者,操童子业,久不售。

成名“操童子业”,本应以科举考试获得功名;但“久不售”,屡考不中。屡考不中的主客观原因固然很多,但当时的社会引起了笔者的好奇与震惊。小说的社会环境描写或许能从侧面对成名“濩落郁塞”的成因提供一个探寻窗口,随即以背景追溯作为驱动,深挖原因。

【背景驱动】请用最具代表性的两个字来概括当时的社会特征。

宣德间,宫中尚促织之戏,岁征民间。此物故非西产;有华阴令欲媚上官,以一头进,试使斗而才,因责常供。令以责之里正。市中游侠儿得佳者笼养之,昂其直,居为奇货。

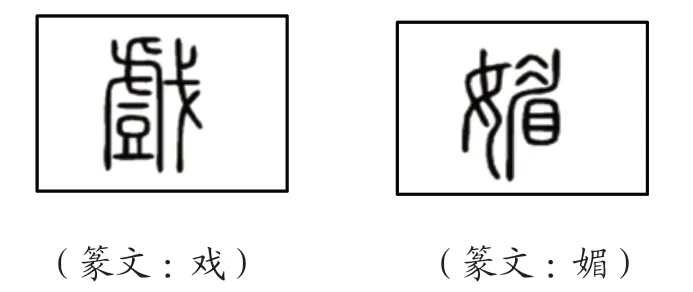

不难发现,“戏”“媚”“责”三个字构成了一个社会系统的因果闭环:因皇帝“尚戏”,所以臣下“欲媚”;因臣下“欲媚”,所以“责”百姓常供。不过,“戏”“媚”是导致“责”出现的根本缘由,此二字最能反映当时的社会特征。为了更深入探究“戏”“媚”背后关联的社会本质,不妨从文字学的角度去作进一步的解读。于是笔者拟从这两字的“篆书”写法(见下图),去梳理一下字源和语意流变,以窥探其社会文化内核。

《说文解字》:戏,三军之偏也。一曰兵也。可知“戏”是三军之中副设的特殊兵种,一种说法认为“戏”是兵器,它的本义跟军队和作战兵器密切相关。随着时代的流转,“戏”的语意产生了变异。如《尔雅·释诂上》:戏,谑也;又如《广雅·释诂二》:戏,泄也。“戏”的含义偏向于呈现鼓乐伴奏的舞台打斗、娱乐表演。所以宣德年间君主“尚戏”,意味着皇帝玩蟋蟀就像对部队行军作战一般重视,可谓不务正业上不封顶,政治风气混浊之深。“媚”,《说文解字》的解释是“说也”(通“悦”),意为女子婀娜多姿,以目媚人,逗人喜爱。这种阐释得到了《尔雅》的进一步证实:媚,美也。以此推知宣德年间臣下“欲媚”,献蟋蟀像女子讨好男子一般殷勤,已经走到巴结讨好无下限的地步,却以“责”对百姓敲骨吸髓。可见当时的社会危机重重:一方面国家处于“游戏政治”的风险当中,另一方面官员的政治人格和生存方式被完全呈现出来——用投机式的谄媚依附攫取更高的政治资源与权力。所以,这样的社会触发了一个重要的价值追问:读书人能否凭借科举制度“改命成名”?

【因果驱动】科举本是替国家选拔人才的机制,结合君主和臣下的作为以及中国古代读书人的追求(见下面拓展资料),成名在这样的环境之下,能借助“科举”成名吗?

子贡曰:“有美玉于斯,韫椟而藏诸?求善贾而沽诸?”

子曰:“沽之哉!沽之哉!我待贾者也。”

——(《论语·子罕》)

天下之学者莫不欲仕,仕者莫不欲贵。

——《苏轼集·卷四十七·策别十七首》

成文武艺,货与帝王家。

——元杂剧《庞涓夜走马陵道》

从孔子的“待贾而沽”,到苏轼的“天下之学者莫不欲仕”,中国古代士人的出路不外乎“学成文武艺,货与帝王家”。进入官场始终是每个读书人梦寐以求的价值实现,社会也处处充斥着科举崇拜的浓厚氛围。不过《促织》背后的现实是反逻辑的,像成名这样的知识分子陷入“卖不出去的困境”:成名难成名;而科举制度也难以发挥效用:科举难举才。

【反常情节驱动】成名难以凭借科举“成名”,但却“报充里正(担任里正)”,意味着什么?

性格“迂讷”的成名被迫“报充里正”,潜藏着蒲松龄对荒诞现实的“镜像”透视:官吏狡黠,转嫁责任,贪婪暴虐。为满足君主一时兴起的欲望,各级官吏无所不用其极,以反复胁迫的方式来横征暴敛,可见成名和底层百姓现实生活的灾难是何等深重。据此,可以就成名所处的现实世态,进行阅读思维的建模。

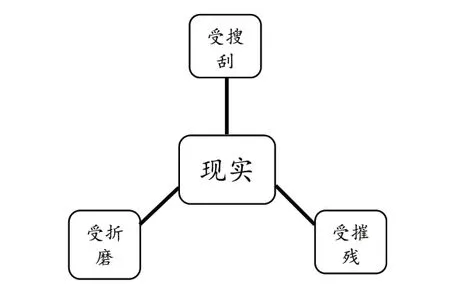

思维建模:根据上述分析,结合文本,按照所提供的句式,用恰当的词语概括你看到的“现实中的成名”。(思维导图如下)

现实中的成名是受搜刮、受折磨、受摧残的成名

任务二 成名最终以何“成名”

既入宫中,举天下所贡蝴蝶、螳螂、油利挞、青丝额一切异状遍试之,无出其右者。每闻琴瑟之声,则应节而舞。……宰悦,免成役。又嘱学使,俾入邑庠……

从文本的叙述中可知,陷入苦难“忧闷欲死”的成名,竟然被一只蟋蟀从惨绝人寰的现实中拉了回来——促织改变了他的命运,也改变了故事的现实逻辑,走向一种神秘的“异化”。我们不妨从文本的反常情节出发,去深入还原这种不合逻辑的神秘主义。

【反常情节驱动】初得促织:这头蟋蟀是怎么得来的,从成名及家人的态度你可看出什么?

以筒水灌之,始出,状极俊健。逐而得之。审视,巨身修尾,青项金翅。大喜,笼归,举家庆贺,虽连城拱璧不啻也。上于盆而养之,蟹白栗黄,备极护爱,留待限期,以塞官责。

这是文本中令人“一刻拍案惊奇”之处:这头来历非凡的“青金翅”,靠求神问卜捕获,至此“超自然”力量开始介入现实。因为官责在身,成名一家对它供奉备至、视若神灵。“蟋蟀”由现实中的普通昆虫走上可以决定一家人生死的神坛,现实的逻辑开始让位于超现实的逻辑。不过,成名一家还没来得及庆祝,儿子因好奇而“扑死”了这头奉若神灵的蟋蟀,且由于过度恐惧而投井自杀,成名再次掉进“抢呼欲绝”命运的圈套中。此时,超自然力量再度改变现实的轨迹,悲怆交织的成名见证了生命的奇迹——儿子死而复生。这一情节不但极其反常,而且蒲松龄的手稿和赵起杲、鲍廷博编刻的青柯亭刻本稿有一处大不同。[3]

【反常情节驱动】痛失促织:试比较课文蒲松龄的手稿和青柯亭刻本稿在描写成名在“儿子投井自杀后死而复生”态度上有何不同?你看出什么?

【青柯亭刻本稿】夫妻心稍慰,但蟋蟀笼虚,顾之则气断声吞,亦不敢复究儿。自昏达曙,目不交睫。东曦既驾,僵卧长愁。

【蒲手稿】夫妻心稍慰,但儿神气痴木,奄奄思睡。成顾蟋蟀笼虚,则气断声吞,亦不复以儿为念,自昏达曙,目不交睫。东曦既驾,僵卧长愁。

这是文本中令人“二刻拍案惊奇”之处:青柯亭刻本稿中儿子复生后的表述为“亦不敢复究儿”,而蒲手稿中的记载却是“亦不复以儿为念”。据此可知,对于儿子的复活,蒲松龄手稿中透露出是一种反逻辑、反人性的“杀气”——“虫”比“人”重要,父亲为了蟋蟀放弃了人伦的底线,以背离亲情的方式揭示着促织对人性的扭曲,这或许是比现实更残酷的地方。此外,这种病态的现实以更荒谬的形式出现了——成名得到一只更神奇的蟋蟀。

综上所述,剖宫产术后瘢痕子宫再次妊娠的产妇采取阴道分娩的方式进行分娩,母婴结局较佳,可以有效地缩短住院时间,值得进一步推广与使用。

【反常情节驱动】再得促织:这头蟋蟀和“青金翅”、“蟹壳青”等蟋蟀相比,最大的不同是什么?

徘徊四顾,见虫伏壁上。……壁上小虫忽跃落襟袖间,视之,形若土狗,梅花翅,方首,长胫,意似良。喜而收之。小虫伏不动,蠢若木鸡……屡撩之,虫暴怒,直奔,遂相腾击,振奋作声。……虫翘然矜鸣,似报主知。成大喜。方共瞻玩,一鸡瞥来,径进以啄……幸啄不中……旋见鸡伸颈摆扑,临视,则虫集冠上,力叮不释。

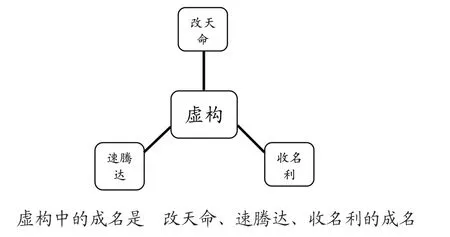

这是文本中令人“三刻拍案惊奇”之处:这头蟋蟀和其它蟋蟀最大的不同之处,就在于它会玩捉迷藏,会邀功、通人性,战斗力爆表、力克天敌。因此小说来到了情节上的临界点,这是完全背离现实的不可能,却以喜剧化的方式呈现了神奇的可能性,这种可能性给成名带来了变轨的人生:儿子神奇“成虫”,成名一举“成名”。如果我们对小说的惊奇进行追问,不难发现成名在“成名”的过程中,既有求神问卜的力量,又有儿子死而复生的奇迹,更有儿子成虫改命的神奇。这些“反常惊奇”的背后,蕴藏着《聊斋志异》作为“志怪小说”最浪漫笔法——虚构。

思维建模:根据上述分析,结合文本,按照所提供的句式,用恰当的词语概括你看到的“虚构中的成名”。(思维导图如下)

任务三 成名之所以是“成名”

至此审视作为“文学形象”的成名,他的身上兼容了小说文体的两种特质:荒诞的现实和浪漫的虚构。成名之所以是“成名”,离不开这种潜在的阅读视野。纵观《促织》,这种写作逻辑与生活保持着脐带般的联系。这种联系使读者几乎忘记了是在阅读,而是跟着作者的脚步,回到他生活的现实中去感受他超越现实的思考——虚构的艺术世界。这种艺术逻辑的强大,更在于它把人放到了“真实”与“虚拟”两个世界去烛照,从而把握人的存在与此在、此岸与彼岸的意义。

我们姑且以小说中把成名逼进苦难的官员形象为例,深入体验一下这种艺术逻辑的力量。

官吏的两副面孔

开头:有华阴令欲媚上官,以一头进,试使斗而才,因责常供。令以责之里正。里胥猾黠,假此科敛丁口,每责一头,辄倾数家之产。

小说开头所展示的,是官吏的真实面相——凶神恶煞;小说结尾所彰显的,是官吏的虚构面相——和谐美好。根据现实的普遍逻辑,官员如此夸张的性情转变难以发生。不过这恰是《促织》最为大胆、自由的虚构,它以“完美结局”平复了人间的苦难。这就引发了文体学上叙事形态的追问:成名的世界,为什么要跨越理性边界“虚构完美的人性”来替代“现实冷酷的人性”?难道真的仅仅为了揭示作者“天将酬长厚者”“善恶有报”的“宿命论”?要回答这个问题,就必须目光投向中西方的叙事谱系当中。这种叙事形态在中西方经典作品中是普遍存在的,如关汉卿的《窦娥冤》、卡夫卡的《变形记》。为此笔者进行了“视野关联”,这或许能带我们揭开这种艺术方式的审美内核。

【视野关联】

关汉卿《窦娥冤》

真实:与蔡婆婆相依为命的寡妇窦娥,在流氓张驴儿的陷害、昏官楚州知府的毒打下,屈打成招,被判为杀人凶手,含冤斩首示众。

虚构:

【窦娥】浮云为我阴,悲风为我旋,三桩儿誓愿明题遍。婆婆也,直等待雪飞六月,亢旱三年呵,那其间才把你个屈死的冤魂这窦娥显!

【监斩官惊云】呀,真个下雪了,有这等异事!我也道平日杀人,满地都是鲜血,这个窦娥的血都飞在那丈二白练上,并无半点落地,委实奇怪。这死罪必有冤枉。早两桩儿应验了,不知亢旱三年的说话,准也不准?且看后来如何。

这是《窦娥冤》中最反常的剧情安排:残酷的现实堵死了窦娥所有伸冤的渠道,却在死后“血溅白练、六月飞雪、亢旱三年”。关汉卿用荒谬悖理的虚构扔掉了现实冷酷血腥的遮羞布,这种刻意对现实的“违犯”[4],却让作为受凌辱的弱者窦娥得获得了超越现实的强大,在虚拟的世界里彰显了雪冤的“永恒正义”,这本身就是对罪恶现实的一种“艺术审判”。

【视野关联】

卡夫卡《变形记》

真实:《变形记》中底层的小人物格里高尔·萨姆沙在一家公司任旅行推销员,长年奔波在外,辛苦支撑着整个家庭的花销。

虚构:有一天格里高尔·萨姆沙变成了甲虫,丧失了劳动力,对这个家再也没有利用价值时,家人一反之前对他的尊敬态度,逐渐显现出冷漠、嫌弃、憎恶的面孔。父亲恶狠狠地用苹果打他,母亲吓得晕倒,妹妹厌弃他。渐渐地,他远离了社会,最后孤独痛苦地在饥饿中默默地死去。

格里高尔由人变虫,是卡夫卡以虚构的话语展现代人被扭曲变形的文学图腾:现实中的人已经被无止境的利益诉求物化和工具化,一旦失去利用价值,哪怕是血脉相连,也会在工具理性、功利主义的驱使下走向人性与价值的反面。所以,这只甲虫作为与人对立的“异己生命”[5],彰显着人与人关系的高度紧张,表现出作者对现实的极度焦虑和对人的极其不信任。可以说,这种虚构是对病态现实的一种“艺术上的病理学透视”。

综上可知,无论是《窦娥冤》还是《变形记》,它们都是通过艺术虚构来完成对现实的深度批判。以此烛照《促织》,成名的人生在“虚构中取得圆满”,官吏的人性在“虚构得到圆融”,恐怕不是蒲松龄的“济世情怀”和“讽喻君主”能够充分解释的。这应该是一种附着“黑色幽默”的艺术审判,小说以虚幻铺陈的方式去揭示比现实更深刻的真实——用“反现实的虚构”来抨击“比虚构更加反人性的现实”,借“虚构的圆满”来批判“现实的荒谬”。因此,《促织》以虚构消解了现实,使之变成了某种“魔幻的现实”,以凸显作者在微末的生活中找不到出路的极度苦闷与末世情怀,从而增强了小说主题的战斗性和审美的深刻性。这是成名之所以是“成名”的价值所在,因为没有什么“虚构”能比“现实”更离奇、更丰富、更意外、更荒诞。