优化的免疫亲和柱净化-高效液相色谱法检测 食品中的玉米赤霉烯酮

胡 云,王 帅,邹勇平,周元元,卢 伟,刘衍彤

(扬州市食品药品检验检测中心,江苏扬州 225000)

玉米赤霉烯酮是镰刀属真菌污染玉米、小麦等谷物后产生的具有雌激素效应的真菌毒素,我国对食品中玉米赤霉烯酮的限量要求有着严格的规定[1-3]。目前,常用的食品中玉米赤霉烯酮检测方法较多[4],与液相色谱-质谱法相比,液相色谱法的操作更为简便,且设备价格适中,与荧光分光光度法相比,液相色谱法可实现大批量样品的连续检测,检测效率更高,是检验检测机构用于毒素检测的首选方法。免疫亲和层析是毒素分析中最常用的净化方法之一,通过将抗体包埋在凝胶中制备的免疫亲和柱具有易于制备和储存、无需激活等优点[5]。已有研究表明[6],上样、淋洗和洗脱条件都会影响免疫亲和柱的柱回收率,虽然国家标准规定了免疫亲和柱的通用净化方法[4],但在具体应用中,为了实现痕量真菌毒素的准确检测,对商品化的免疫亲和柱的使用仍有进一步优化的必要。本文对玉米粉、玉米油、醋和黄酒中的玉米赤霉烯酮的提取和净化方法进行优化,通过色谱柱分离以及荧光检测器检测,建立了一种灵敏、准确的食品中玉米赤霉烯酮的检测方法。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 材料

玉米粉、玉米油、醋和黄酒均购于超市;玉米赤霉烯酮免疫亲和柱,3 mL/支,江苏省苏微微生物研究有限公司;934-AH 玻璃纤维滤纸,英国Whatman 公司。

1.1.2 试剂

甲醇、乙腈,色谱纯,默克;氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钾,分析纯,国药;吐温-20,化学纯,国药;超纯水,由Milli-Q 超纯水机制备;玉米赤霉烯酮标准物质溶液(50.8 mg·L-1);溶剂(乙腈),色谱级,安谱。

1.2 仪器与设备

1260 高效液相色谱仪(配置FLD 检测器),美国Agilent 公司;Milli-Q 超纯水仪,美国Millipore公司;S210-K 酸度计,美国METTLER TOLEDO公司;XSR204 电子分析天平,美国METTLER TOLEDO 公司;AH40 全自动均质器,睿科集团股份公司;Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪,睿科集团股份公司;Auto EVA 80 全自动平行浓缩仪,睿科集团股份公司。

1.3 实验方法

1.3.1 前处理方法

(1)提取。①玉米粉。称取玉米粉48 g 于均质瓶中,参照《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》(GB 5009.209—2016)的方法[4],加入4 g氯化钠和100 mL 提取液(乙腈∶水=60 ∶40),于18 000 r·min-1高速均质200 s,立刻转移至离心管中,于6 000 r·min-1离心10 min,准确移取10.0 mL 上清液加入50.0 mL 水稀释并混匀,经玻纤滤纸过滤后备用。②玉米油。按照玉米粉的提取方法提取玉米油。③醋。称取醋40 g,滴加50%(v/v)氢氧化钠溶液调节pH 值至7.4,参照《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》(GB 5009.209—2016)的方法[4],乙腈定容至100.0 mL,全部转移至均质瓶中,于 18 000 r·min-1高速均质200 s,立刻用玻纤滤纸过滤,准确移取10.0 mL 滤液,加入50.0 mL 水稀释并混匀,经玻纤滤纸过滤后备用。④黄酒。黄酒无需调节酸度,其余提取步骤与醋相同。

(2)净化。取10.0 mL 备用的滤液,以2 秒/滴的速度通过已放置至室温的玉米赤霉烯酮免疫亲和柱,先用10 mL 0.1%吐温20-PBS 淋洗,再用 10 mL 水淋洗,淋洗速度1 秒/滴,直至淋洗液全部通过免疫亲和柱,吹干柱体至无残留淋洗液,将1.5 mL 甲醇以0.5 mL·min-1的流速分3 次低速洗脱,收集全部洗脱液。

(3)浓缩。将洗脱液于45 ℃、0.5 L·min-1氮气吹至近干,流动相定容至1.0 mL,滤膜过滤后上机分析。

1.3.2 液相色谱条件

色谱柱:Eclipse Plus C18(150 mm×4.6 mm,3.5 μm),美国Agilent 公司;流动相:乙腈∶水∶甲醇=46 ∶46 ∶8;流速:1.0 mL·min-1,柱温:35 ℃,进样量:100 μL;激发波长:274 nm,发射波长:440 nm。

1.3.3 标准溶液配制

分别移取2 μL、10 μL、20 μL、40 μL 和100 μL玉米赤霉烯酮标准物质溶液于10 mL 容量瓶中,流动相定容至刻度,配制得10.16 ng·mL-1、50.80 ng·mL-1、101.60 ng·mL-1、203.20 ng·mL-1和508.00 ng·mL-1的玉米赤霉烯酮标准溶液。

2 结果与分析

2.1 前处理条件的优化

2.1.1 优化提取方法

真菌毒素的免疫亲和柱为单克隆抗体结合的凝胶颗粒,已有研究表明,玉米赤霉烯酮和抗体之间的相互作用受有机溶剂影响[6],将玉米赤霉烯酮溶于水、PBS、10%的乙腈水溶液后过柱,回收率大于95%,但是,将玉米赤霉烯酮溶于20%的乙腈水溶液后过柱,回收率则降低为86%,因此,玉米赤霉烯酮过柱时,溶液中乙腈的比例不宜高于10%。按照《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》(GB 5009.209—2016)的提取方法[4],样品经提取、稀释、过滤,滤液中乙腈的比例为12%~18%,影响玉米赤霉烯酮免疫亲和柱的回收率。因此,实验调整了提取方法,优化的提取方法为调整提取液中乙腈的浓度,由90%降至60%;此外,在稀释步骤中,将1 ∶4 的稀释比调整为1 ∶5 的稀释比,同时为了不影响检测方法的灵敏度,适当增加样品的称样量。经过优化,样品中玉米赤霉烯酮的最低回收率从75.6%提升至81.3%。

2.1.2 优化免疫亲和柱的净化条件

洗脱步骤影响免疫亲和柱的柱回收率,为了使玉米赤霉烯酮尽可能多地被洗脱,采用了低流速分次洗脱的方法。用2.0 mL甲醇洗脱柱载量为1 117.6 ng的玉米赤霉烯酮,分4 次,每次以0.5 mL·min-1的低速向免疫亲和柱中注入0.5 mL 甲醇,等待10 s,注入和等待期间不使甲醇流出,然后,以0.5 mL·min-1的流速慢洗脱,待此部分甲醇全部流出后,进行下一次洗脱,直至2.0 mL 甲醇洗脱液全部流出。此方法的玉米赤霉烯酮洗脱情况见图1。由图1 可知,第1 次、第2 次和第3 次的甲醇洗脱液中玉米赤霉烯酮的量分别为217 ng、595 ng 和276 ng,第4 次的甲醇洗脱液中没有检测到玉米赤霉烯酮,说明1.5 mL甲醇分3 次低速洗脱,可以使玉米赤霉烯酮全部洗脱。3 次洗脱液的玉米赤霉烯酮的总量为1 088 ng,柱回收率达到97.4%,可见,采用1.5 mL 甲醇以 0.5 mL·min-1的低流速分3 次洗脱的方法,能使玉米赤霉烯酮的免疫亲和净化达到较为理想的柱回收效果。

图1 甲醇低流速分次洗脱时玉米赤霉烯酮的分布情况

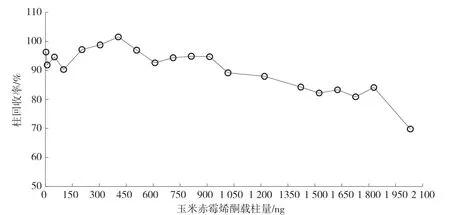

将4.1 ng、10.2 ng、50.8 ng、101.6 ng、203.2 ng、304.8 ng、406.4 ng、508.0 ng、609.6 ng、711.2 ng、812.8 ng、914.4 ng、1 016.0 ng、1 219.2 ng、1 422.4 ng、1 524.0 ng、1 625.6 ng、1 727.2 ng、1 828.8 ng 和 2 032.0 ng 的玉米赤霉烯酮分别注入免疫亲和柱,在优化的免疫亲和柱净化条件下,考察柱回收率,结果见图2。当玉米赤霉烯酮的载柱量在4.1 ~1 828.8 ng 时,柱回收率在80.9%~101.5%,玉米赤霉烯酮免疫亲和柱的柱效较高,当玉米赤霉烯酮的载柱量在2032.0 ng 时,柱回收率在69.8%,柱效开始降低,由此可见对于玉米赤霉烯酮含量较高的样品,要获得较为精准的检测结果,应将滤液进一步稀释后,再由免疫亲和柱净化。

图2 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱柱效(4.1 ~2 032.0 ng)

2.2 方法的线性范围与检出限、定量限

玉米赤霉烯酮在10.16 ~508.00 ng·mL-1时,校正曲线y=0.047 93x+0.013 76,相关系数为0.999 96。分别以优化后的前处理方法处理玉米粉、玉米油、醋和黄酒,其中,玉米粉和玉米油中玉米赤霉烯酮的检出限为0.42 μg·kg-1,定量限为1.4 μg·kg-1,醋和黄酒中玉米赤霉烯酮的检出限为0.35 μg·kg-1,定量限为 1.2 μg·kg-1,低于国家标准中5 ~50 μg·kg-1的检出限,17 ~165 μg·kg-1的定量限,说明优化后的检测方法具有较高的检测灵敏度。

2.3 方法的加标回收率与精密度

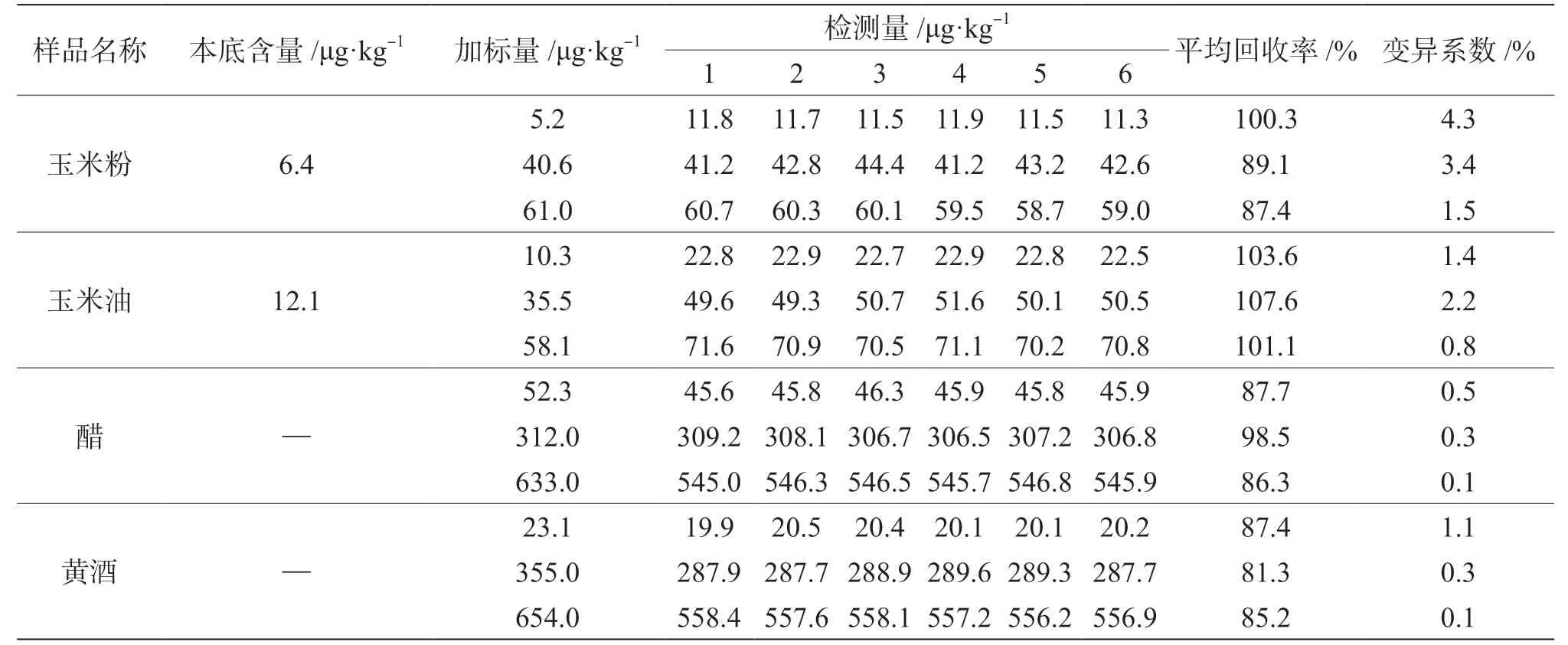

依据《食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定》(GB 5009.209—2016)中规定的定量限[4]和《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)中规定的最高残留限量[3],选择定量限点、标准曲线中合适点和接近最高残留限量的点(标准没有规定的则选择标准曲线中浓度较高的点)进行3 水平的加标回收试验,每个水平重复6 次,计算平均加标回收率和实验室内变异系数,结果见表1[7]。

表1 样品中玉米赤霉烯酮的加标回收率及实验室内变异系数

4 种食品中玉米赤霉烯酮的平均加标回收率在81.3%~107.6%,实验室内变异系数在0.1%~4.3%,符合国家标准规定的检验方法确认的技术要求[7]。4 种食品中,黄酒中玉米赤霉烯酮3 水平加标回收率较其他3 种食品低,可能是因为黄酒中含有一定量的醇类有机物,在一定程度上影响了免疫亲和柱的柱效。在市场中随机购买的玉米油和玉米粉中均检出了玉米赤霉烯酮,但是,国家标准仅规定了玉米粉等谷物及其制品中玉米赤霉烯酮的限量要求,对玉米油没有作出规定,今后有必要对市场中玉米油的玉米赤霉烯酮含量进行风险监测,并进行分析评估。

2.4 方法的准确度

对玉米油质控样品中玉米赤霉烯酮的含量进行检测,结果为105.8 μg·kg-1,该质控样品中玉米赤霉烯酮的特性值为108.6 μg·kg-1,特性值区间为89.8 ~127.4 μg·kg-1,说明优化的检测方法准确度高,适用于食品中玉米赤霉烯酮的检测。

3 结论

实验优化了食品中玉米赤霉烯酮的提取条件和免疫亲和柱的净化方法,柱回收率较优化前有了提高,方法灵敏度高,检出限和定量限均低于国家标准方法,定量结果准确。实验使用了均质器、固相萃取仪和平行浓缩仪,在实现大批量检测的同时,获得了优于人工操作的、稳定的平行检测结果。综上,本方法适用于食品中玉米赤霉烯酮含量的检测。自然界中的玉米赤霉烯酮普遍存在,除了污染谷物、饲料、食用和药用草药外[6,8-9],存在于霉菌产毒菌丝的菌丝体和孢子中的玉米赤霉烯酮还会污染农业生产环境中的空气[10],进而对动物和工人健康造成潜在危害。玉米赤霉烯酮在动物体内产生的代谢产物α-玉米赤霉烯醇和β-玉米赤霉烯醇具有与玉米赤霉烯酮同样的类雌激素效应,且容易污染牛奶和奶制品[11]。因此,对国家标准没有作限量要求的食品以及环境进行玉米赤霉烯酮及其代谢产物的风险监测和安全性评估是今后需要努力的方向。