锂铝硅盖板玻璃分相与析晶的研究

王楠 仵小曦 彭引平 彭利欢 刘仲军 李春风

(彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 咸阳 712000)

0 引言

随着智能电子显示产品的应用日益广泛,盖板玻璃作为触控屏幕和触控传感器的重要组成组件之一,只有不断优化料方组成,确保产品质量稳定,提高产品性能,才能够满足盖板玻璃生产需求[1,4]。析晶温度是LAS盖板玻璃生产中的一项关键工艺性能指标,关系到玻璃成型生产及盖板玻璃的产品质量,需将盖板玻璃的析晶温度控制在一定的温度下,以保证成型生产的正常进行[5]。本文通过测试不同料方的析晶温度可以优选或优化玻璃料方,为盖板玻璃成分设计与调整提供有效的技术措施,对盖板玻璃生产工艺的制定、产品质量的控制具有一定的参考意义。

1 实验

1.1 样品制备

本实验以Li2O-Al2O3-SiO2系统为基础玻璃,设计了基础玻璃的化学组成,如表1所示。盖板玻璃主要化学组成为SiO2、Al2O3、B2O3、R2O(Li2O、Na2O)、ZnO、P2O5、SnO,其中Li2O、Na2O以碳酸盐形式引入,其余均为氧化物。将各种原料精确称量后充分混合均匀得到配合料,配合料在1650℃熔制5 h,将熔融好的玻璃液浇铸在提前预热的模具上,经570 ℃保温1 h退火降至室温,得到粗退火样品。

表1 LAS盖板玻璃的组成 摩尔分数/%

1.2 析晶测试

本实验采用梯温炉法,通过Orton GTF-MD-1612梯温炉测试盖板玻璃的析晶温度。将熔样玻璃制成0.550~1.700 mm(10~30目)颗粒;使用纯水对样品进行超声清洗,15 min /次,共3次;在电热恒温鼓风干燥箱中100 ℃干燥;将烘干后的样品均匀置于铂金舟中,最终获得用于析晶温度测试的样品。采用Zeiss Scope. A1 LinKam 1500偏光显微镜判断初生晶体析出的位置,从而确定玻璃的析晶温度。

1.3 XRD测试

将析晶温度测试后失透的样品烘干并研磨成0.075~0.150 mm(100~200目)粉末,采用BRUKER AXS D8 ADVANCE对其进行X射线衍射鉴定相组成,靶材为Cu-Ka。

1.4 SEM观察

首先将析晶温度测试后失透的样品切割为1 mm×1 mm×1 mm块状,然后将样品进行抛光处理,打磨样品表面的划痕和突出部分,使样品表面出现镜面光泽。为清楚地观察到样品的微观形貌,使用质量分数为4%的氢氟酸溶液对样品进行侵蚀处理。然后对样品表面喷金,采用Zeiss Ultra Plus场发射扫描电子显微镜观察样品的微观形貌。

2 结果与讨论

2.1 析晶性能

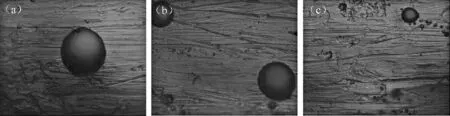

在1100 ℃×24 h的测试条件下对3个样品(A1~A3)进行了析晶温度测试。选取3个样品失透区域在偏光显微镜下观察析晶形貌。图1为不同ZnO添加量下失透样品的偏光显微镜照片。

图1 不同ZnO添加量下失透样品的偏光显微镜照片(×100)

由图1(a)和(b)可知,A1和A2两样品的失透区域均未观察到晶体,说明两样品失透可能由于分相所致或晶体较小、较少未能观察到。由图1(c)可知,A3样品在失透区域可观察到晶体,说明该样品中有晶体析出,经计算其析晶上限温度为1017.78 ℃。由此可知,ZnO对玻璃析晶的影响比较显著,随着ZnO含量的增加,玻璃析晶活化能降低,有利于晶体析出。但由于析晶和分相过程较为复杂,并不能说明该样品失透原因是由于析晶造成。可能失透由析晶和分相共同作用。

2.2 物相组成

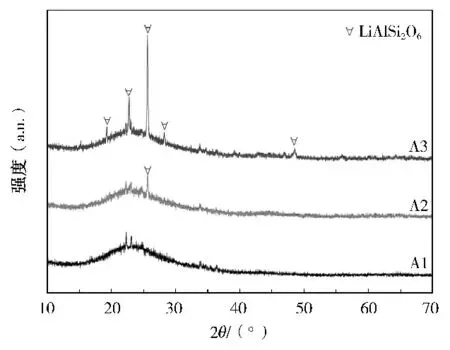

图2为不同ZnO添加量下失透样品的XRD图谱。

图2 不同样品的XRD图谱

由图2可以看出,A1样品的XRD图谱呈现非晶态的馒头峰特征,表明该样品中并不存在晶相或含量极少;A2样品的XRD图谱呈现非晶态的馒头峰,但有一较弱的衍射峰,表明A2样品中出现少量晶相,其晶相为锂辉石(LiAlSi2O6)相,这是由于Li+半径小,Li-O键键强较大,过多的Li+积聚作用明显,从而导致玻璃分相或析晶;而A3样品的XRD图谱中存在明显的衍射峰,析出的晶相为LiAlSi2O6相,说明该样品既分相又析晶。样品分相后进一步析晶的原因是玻璃分相会增加相之间的界面,成核总是优先产生于相的界面上,从而有利于晶体从玻璃中析出。由此可知,一方面导致A1~A3样品失透的主要原因为玻璃分相,与Li+的积聚作用有关。另一方面随着ZnO含量的增加,Zn2+的极化作用明显,Zn2+的极化作用导致玻璃析晶趋势增强。但ZnO的加入并未改变该LAS系原有的晶相种类。因此,A2和A3样品的失透原因为分相-析晶共同造成,而A1样品的失透原因主要为分相造成。

图3(a)为A2样品在1100 ℃×24 h的析晶测试后的XRD图谱,该XRD图谱具有非晶态的馒头峰特征,但有一较弱的衍射峰,其晶相为LiAlSi2O6相。可以看出,此条件下,虽然有晶体存在,但晶体数量较少。在偏光显微镜下未观察到晶体,猜测可能的原因是晶体结晶度较低,晶粒较小,偏光显微镜放大倍数有限。XRD测试结果与猜想结果是一致的。图3(b)为A2样品在1100 ℃×48 h的析晶测试后的XRD图谱,与图3(a)相比,其衍射峰进一步增强,说明延长保温时间,是有利于晶体生成和长大的。根据实验现象和XRD测试结果,可以表明A2样品失透的原因为分相-析晶共同造成。

图3 不同条件下A2样品的XRD图谱

2.3 显微结构

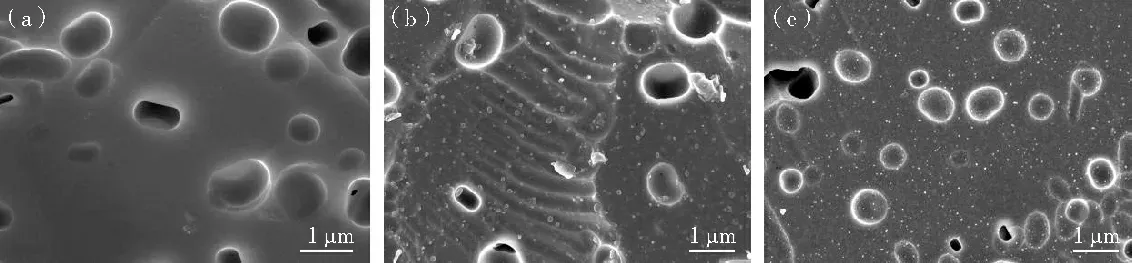

图4为不同ZnO 添加量下失透样品的SEM照片,其中黑色凹坑为玻璃相被氢氟酸腐蚀后留下的凹坑。

图4 不同ZnO添加量下失透样品的SEM照片(×10000)

从图4中可以看出,三个样品都发生了分相,分相后的微观形貌均为分散的孤立液滴相,其分相机理均属于成核-生长分相[2,4]。图4(a)为A1样品的显微形貌照片,呈现出分散的孤立液滴相,分布在基础玻璃结构中,尺寸为0.5~2 mm。图4(b)为A2样品的显微形貌照片,呈现出大小不均匀的分散的孤立液滴相,尺寸为0.1~1.5 mm。图4(c)为A3样品的显微形貌照片,呈现出大小不均匀的分散的孤立液滴相,尺寸为0.5~1.5 mm。此外,该样品中还均匀分布着尺寸为50~100 nm的片状晶体,结合XRD结果可知为LiAlSi2O6。由此可见,在玻璃析晶测试过程中,该LAS玻璃体系发生了玻璃分相。由于玻璃分相形成了化学组成不同的两个相,两相界面使得界面能降低,同时使不均匀处形成临界核心所需要的功较小[10]。当晶核在LAS基础玻璃和分相界面上形成时,所增加的表面能比在LAS基础玻璃中形成时所增加的小。因此,Li+的积聚作用导致玻璃分相,分相为晶相的成核提供了有利的成核位,有利于LiAlSi2O6的成核与析晶。同时,随着ZnO含量的增加,Zn2+的极化作用越发显著,Zn2+的极化作用导致玻璃析晶趋势增强,有利于析出更多的LiAlSi2O6晶体。

3 结论

(1)在该Li2O-Al2O3-SiO2系统中,样品失透的主要原因为玻璃分相,与Li+的积聚作用有关;

(2)玻璃分相为分散的孤立液滴相,液滴尺寸为0.1~2 mm,其分相机理属于成核-生长分相;

(3)玻璃分相增加了相之间的界面,界面为晶相的成核提供了有利的成核位,且随着ZnO含量的增加,玻璃析晶趋势增强,有利于析出更多的LiAlSi2O6晶体。