松针刺盘孢菌侵染对薄壳山核桃不同抗性品种酶活性和酚类物质的影响

常君,姚小华,张亚波,任华东,张潇丹,3,张成才,万红卫

1.中国林业科学研究院 亚热带林业研究所,浙江 富阳 311400;2.南京林业大学 研究生院,南京 210037;3.西南大学 资源环境学院,重庆 400715;4.浙江省建德市林业局,浙江 建德 311600

薄壳山核桃(Caryaillinoensis)又名美国山核桃,为胡桃科(Julandaceae)山核桃属(Carya)落叶乔木[1-4],原产美国,引入我国已有百年之久,当前已在我国14个省(区、市)人工栽培.近年来,随着薄壳山核桃在我国的快速发展,其病虫害的发生也越来越引起相关学者的关注.黑斑病是我国近年来薄壳山核桃的主要病害之一,主要危害叶片、果实和嫩梢,该病不但影响当年结果数量和干果品质,而且显著削弱树势.

国内外关于薄壳山核桃黑斑病的研究主要为局部地区黑斑病发生情况和致病菌研究,戚钱钱等[5]调查了浙江省杭州市、绍兴市两地的薄壳山核桃病虫害发生情况,陈于等[6]调查了江苏省常州市金坛地区11个薄壳山核桃主要推广品种果实黑斑病发病情况,Shi等[7]发现并分离出薄壳山核桃黑斑病病原菌小孢拟盘多毛孢(Pestalotiopsismicrospora),Zhang等[8]发现并分离出了薄壳山核桃黑斑病病原菌刺盘孢属(Colletotrichumnymphaeae).国内一些学者对甘薯(Dioscoreaesculenta)[9]、月季(Rosachinensis)[10]抗病和感病品种感染黑斑病后保护酶活性测定结果表明,黑斑病菌侵染后,高抗品种超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、多酚氧化酶(PPO)活性显著高于感病品种,抗黑斑病能力与这些酶活性呈正相关,这些酶活性的变化均能对植物病原物的入侵起抑制作用.伍利芬等[11]、王军节等[12]分别研究发现了苹果酸对苹果(Malusdomestica)黑斑病和Harpin对苹果梨(Pyrusbretchneideri)黑斑病的抑制作用,与接种后果实内PAL(苯丙氨酸酶),PPO,POD等活性及酚类物质质量分数提高密切相关.张杼润等[13]研究发现水杨酸比壳寡糖诱导杏(Armeniacavulgaris)果实抗黑斑病菌侵染的能力更强,与水杨酸诱导PAL,POD基因表达量的增加和酶活性增强密切相关.杨树(PopulusL.)叶片接种黑斑病菌后,抗性品种过氧化物酶活性较感病品种明显升高[14],油桐(Verniciafordii)品种抗黑斑病性能与过氧化物酶活性等呈正相关[15].关于薄壳山核桃对黑斑病的致病机理及抗性生理研究尚未见相关报道.

本研究对薄壳山核桃高抗、高感品种经松针刺盘孢菌(Colletotrichumfioriniae)侵染后叶片中酶活性和酚类物质质量分数进行跟踪检测,探讨黑斑病病原菌侵染对薄壳山核桃酶活性和酚类物质的响应机制,以期为薄壳山核桃抗黑斑病品种选育提供理论参考.

1 材料与方法

1.1 试验材料

作者单位研究团队在多年研究基础上,初步明确了薄壳山核桃黑斑病致病菌主要有小孢拟盘多毛孢(Pestalotiopsismicrospora)、葡萄座腔菌(Botryosphaeriadothidea)、胶孢炭疽菌(Colletotrichumgloeosporioides)和尖孢炭疽菌(Colletotrichumacutatum).通过随机抽样并对感病叶片和果实进行分离、纯化和鉴定发现,小孢拟盘多毛孢和葡萄座腔菌两种病菌分离比例较低,而胶孢炭疽菌和尖孢炭疽菌分离比例较高,初步推测炭疽菌是薄壳山核桃林间黑斑病的主要致病菌,并进一步从10种病原菌中筛选出炭疽菌松针刺盘孢菌为高毒致病菌.本试验所用黑斑病病原菌为作者单位从薄壳山核桃病叶中分离的炭疽菌松针刺盘孢菌 PCJD179菌株,中国林业科学研究院亚热带林业研究所保存.薄壳山核桃品种为高抗品种“Kanza”和高感品种“Mahan”[16].

1.2 病原菌分生孢子的培养和接种

将分离纯化后的松针刺盘孢菌病原菌转接在PDA平板培养基上,28 ℃恒温箱内培养7 d后,用无菌水冲洗出孢子,配制成浓度为1×108个/mL的孢子悬浮液.

试验于2019年8月下旬至9月上旬在中国林业科学研究院亚热带林业研究所后山控温大棚内进行,以“Kanza”和“Mahan”一年生容器苗为试验材料;选取羽状复叶从下往上数第4,5,6对叶片,用70%的酒精进行表面消毒处理后,再用无菌水将叶片冲洗干净,在叶片中部位置,靠近叶片主脉处用消毒针刺穿,每点刺5针,均匀分布在5 mm距离内;用移液枪将已制备好的孢子悬浮液滴在刺穿处,待晾干后用无菌水将高温灭菌脱脂棉蘸湿敷在羽状复叶上;最后再套上自封袋进行保湿,2 d后去除自封袋和脱脂棉.每个品种侵染15株,随机分成3组,每组5株,分别于侵染后第0 d,3 d,6 d,9 d,12 d和18 d进行取样,每组的混合样作为一个处理,重复3次进行各指标的测定.

1.3 指标测定方法

过氧化氢酶(CAT)活性测定使用南京建成生物工程研究所研发的试剂盒,超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、多酚氧化酶(PPO)活性测定均使用上海索桥生物科技有限公司研发的试剂盒,具体测定步骤参照各试剂盒使用说明书.采用分光光度法测定黄酮质量分数[17];采用福林酚比色法测定总多酚质量分数[18].

1.4 数据处理

所有数据采用Excel、DPS 18.1进行统计分析,采用LSD法多重比较.

2 结果与分析

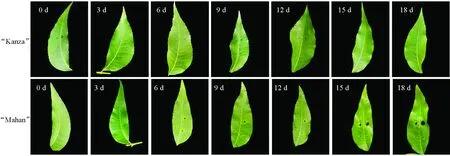

2.1 抗感品种侵染后叶片形态变化

松针刺盘孢菌侵染后薄壳山核桃不同抗感品种叶片形态如图1所示,两个品种从侵染后第3 d开始,均出现黑斑状病斑,随着侵染时间的延长,两个品种表现出不同的侵染形态.“Kanza”品种从侵染后第3 d出现病斑,一直到侵染后第18 d,其病斑大小等未见明显变化,“Mahan”品种侵染后第6 d,病斑周围叶片颜色泛黄,病斑开始变大,第15 d开始病斑明显变大,一直持续到第18 d.

图1 松针刺盘孢菌侵染后不同时期薄壳山核桃叶片形态变化

2.2 薄壳山核桃抗感品种SOD活性变化

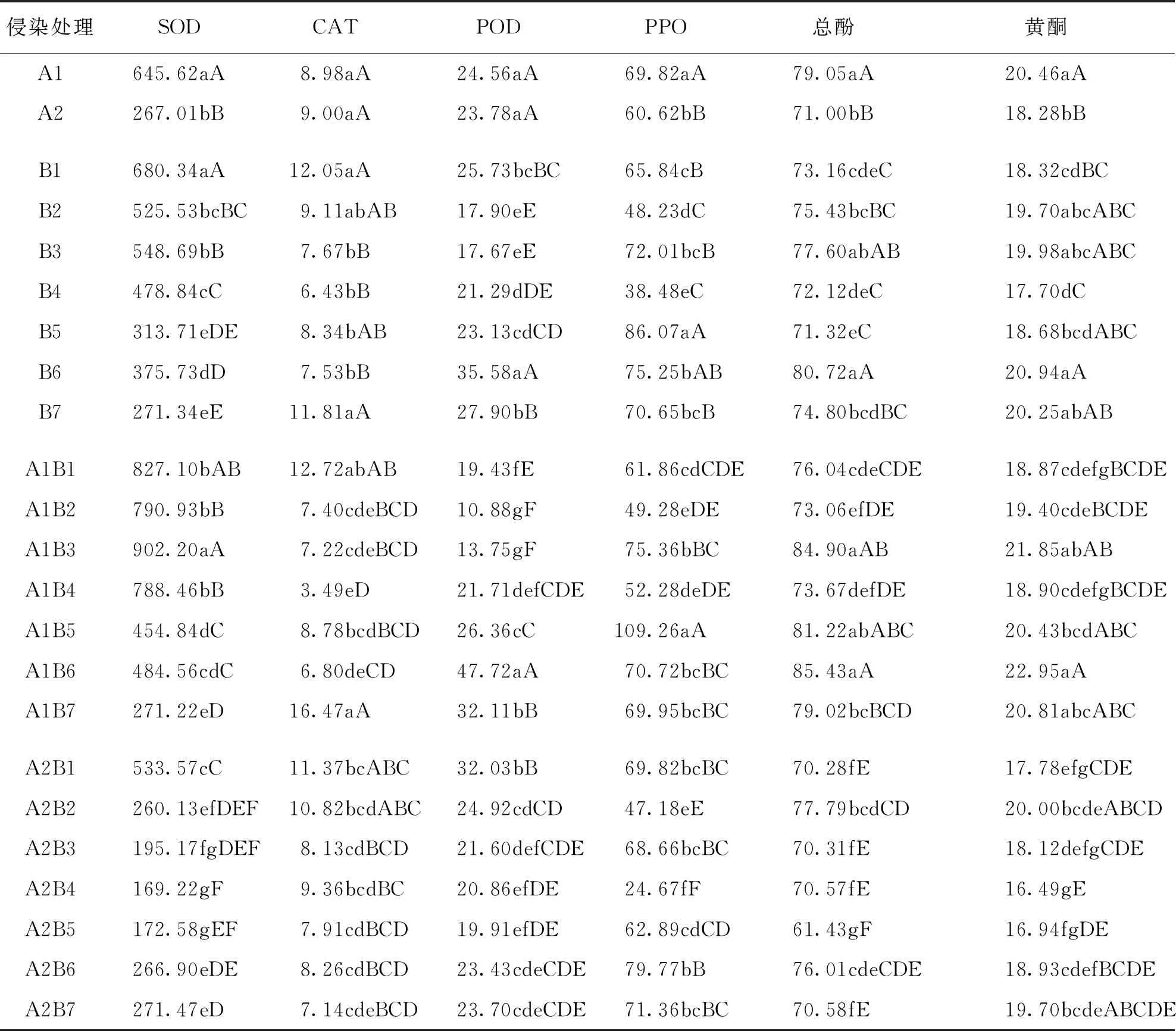

双因素方差分析结果表明,SOD活性在品种间和松针刺盘孢菌侵染后的不同时期均表现出较强的活性.松针刺盘孢菌侵染后“Kanza”品种SOD活性表现出“降—升—降—升—降”的趋势,在侵染后的第6 d SOD活性达到最高,为902.20 U/g,随后SOD活性不断下降,在侵染后的第15 d又出现一个小的峰值,SOD活性为484.56 U/g;“Mahan”品种SOD活性从0~12 d一直表现出降低的趋势,第12~15 d SOD活性有小幅提升,直到第18 d又略有降低.从第0~15 d,不论酶活性变化趋势如何,“Kanza”品种SOD活性远高于“Mahan”品种,直至第18 d两个品种SOD活性相近(表1).

表1 松针刺盘孢菌侵染对薄壳山核桃叶片不同指标的影响 U/g

2.3 薄壳山核桃抗感品种CAT活性变化

双因素方差分析结果表明,品种间CAT活性差异无统计学意义(p>0.05).松针刺盘孢菌侵染后叶片CAT活性在抗感品种间表现出不同的变化趋势.高抗品种“Kanza”在黑斑病病原菌侵染后的第0~9 d CAT活性不断降低,随后的3 d有较大幅度提升,第12~15 d CAT活性又降低,从第15~18 d又大幅度提升至最高,表现为先降后升再降再升的变化过程;易感品种“Mahan”在侵染后从第0~6 d CAT活性不断降低,第6~18 d表现出升降交替出现的规律,第18 d CAT活性降至最低(表1).

2.4 薄壳山核桃抗感品种POD活性变化

双因素方差分析结果表明,品种间POD活性差异无统计学意义(p>0.05).松针刺盘孢菌侵染后两个品种POD活性先是都表现出降低的趋势,随后又表现出升高的趋势,“Kanza”品种POD活性从第3 d开始就表现出升高趋势,并在第9 d POD活性超过“Mahan”品种,一直持续到第18 d,其活性一直远高于“Mahan”品种,“Mahan”品种POD活性从第12 d开始表现出升高趋势.松针刺盘孢菌侵染后“Kanza”品种POD活性具体表现出“降—升—降”的趋势,从第0~3 d POD活性从19.43 U/g下降至10.88 U/g,第3~15 d POD活性不断上升,第15 d达最高,为47.72 U/g,之后POD活性又有所降低,第18 d降至32.11 U/g;“Mahan”品种POD活性第0~12 d表现出逐渐降低的趋势,由32.03 U/g降至19.91 U/g,第12~18 d POD活性又略有升高,第18 d POD活性为23.70 U/g(表1).

2.5 薄壳山核桃抗感品种PPO活性变化

双因素方差分析结果表明,PPO活性在品种间表现出差异有统计学意义(p<0.01).不同抗性薄壳山核桃品种PPO活性表现出相似的变化规律.松针刺盘孢菌侵染后第3 d开始,“Kanza”品种PPO活性超过“Mahan”品种,并持续保持至第12 d,PPO活性始终高于“Mahan”品种,第15~18 d“Kanza”品种PPO活性又开始低于“Mahan”品种(表1).

2.6 薄壳山核桃抗感品种总酚、黄酮质量分数变化

双因素方差分析结果表明,总酚、黄酮质量分数在品种间和松针刺盘孢菌侵染后的不同时期均表现出差异.松针刺盘孢菌侵染后第0~15 d两个品种黄酮质量分数均表现为“升—降—升”的变化规律,第15~18 d“Kanza”品种黄酮质量分数降低,而“Mahan”品种质量分数表现出微升的趋势.总酚质量分数变化规律则不同,第0~3 d“Kanza”品种总酚质量分数略有下降,第3~6 d总酚质量分数显著上升并出现第一个峰值,随后第6~9 d总酚质量分数又表现为下降的趋势,第9~15 d总酚质量分数又持续上升,并在第15 d出现第二个峰值,第15~18 d总酚质量分数又有所降低;第0~3 d“Mahan”品种总酚质量分数呈上升趋势,并出现第一个峰值,第3~12 d总酚质量分数持续降低至最低,第12~15 d总酚质量分数又表现出显著上升的趋势,并在第15 d出现第二个峰值,第15~18 d总酚质量分数又有所降低.整个侵染期内,除第3 d“Mahan”品种总酚和黄酮质量分数高于“Kanza”品种外,其他时段“Kanza”品种总酚和黄酮质量分数不论表现出上升还是下降趋势,均远高于“Mahan”品种(表1).

3 讨论

SOD,POD和 CAT等共同组成植物体内的有效活性氧清除系统,在植物体内非生物胁迫抗氧化防御系统中起着重要作用[19-20],它们在清除自由基过程中综合作用,使植物能在非生物胁迫下减轻活性氧对植物自身的氧化伤害[19].本试验研究结果表明,松针刺盘孢菌侵染后SOD均快速应答,高抗品种“Kanza”SOD活性极显著高于高感品种“Mahan”,其活性氧清除能力显著高于高感品种,这也与杨汉波等[21]研究核桃(Juglansspp.)抗炭疽病菌和李芳乐等[22]研究东方百合(LiliumorientalHybrid)抗百合灰霉病的结果一致.对香蕉(MusananaLour.)[23]抗枯萎病、甘蔗(Saccharumspp.)[24]抗黑穗病和芒果(MangiferaindicaL.)[25]抗蒂腐病的研究中发现,病原菌的侵染,能够不同程度地诱导过氧化物酶相关基因的表达,过氧化物酶活性升高,进而起到抵御病原菌侵染的作用.在对玉米(ZeamaysL.)[26]苯丙氨酸解氨酶家族基因(PAL)与抗纹枯病相关性研究中发现,在强致病力纹枯病菌诱导后,10个PAL基因的表达量均为高表达,以应对纹枯病菌的侵染,本试验中高抗品种SOD活性高于高感品种,且差异有统计学意义(p<0.01),是否像以上研究一样与SOD相关基因高表达相关,值得继续深入研究.松针刺盘孢菌侵染后POD和CAT活性在品种间未表现出差异有统计学意义,在侵染后不同时期表现出不同的差异,特别是侵染后的最后时期,高抗“Kanza”品种POD和CAT活性高于高感品种“Mahan”,且差异有统计学意义(p<0.01),由此说明POD和CAT活性在不同抗性薄壳山核桃品种中存在不同程度的生理响应,以应对松针刺盘孢菌的侵染.PPO是一类与植物抗病性相关的末端氧化酶,可氧化酚类化合物,形成对病菌有更强毒性的醌类化合物[27-29].本试验研究结果表明,高抗“Kanza”品种PPO活性在侵染后前期不断升高并超过高感“Mahan”品种,后期其活性又逐步降低,甚至低于高感“Mahan”品种;原因可能是“Kanza”品种高抗黑斑病的能力使得早期就抵御了松针刺盘孢菌的侵染,而“Mahan”品种因抗病能力弱,需保持较长时间的PPO活性增强体内酚类物质的氧化作用来进一步抑制病原菌的致病作用,这也佐证了“Kanza”品种较“Mahan”品种更抗病.

酚类和黄酮类物质作为非酶类化合物,在植物抗逆过程中同样发挥着重要作用,酚类物质除以植保素的形式对植物起保护作用外,还表现为对病原物的毒害作用[29-31],黄酮类化合物可以抑制多酚氧化酶、细胞色素氧化酶等的活性,进而影响植物的抗病性[31].本文研究结果表明,整个侵染期内,除第6 d高抗品种“Kanza”总酚和黄酮质量分数略低于高感品种“Mahan”外,其他侵染期内不论其质量分数变化规律如何,高抗品种“Kanza”总酚和黄酮质量分数均远高出高感品种“Mahan”.对甘薯[30]、短枝木麻黄[31]、大豆[32-33]等研究结果表明,总酚和黄酮质量分数可以作为鉴定高抗与否的指标之一.综合本试验总酚和黄酮研究结果,本研究认为总酚和黄酮质量分数也可以作为早期初步鉴定和选育抗黑斑病薄壳山核桃品种的参考指标之一,下一步应结合分子生物学手段,进行更加深入的研究.

4 结论

薄壳山核桃抵御黑斑病病原菌侵染是一个复杂的过程,有多种酶和非酶类化合物共同参与.黑斑病高毒致病菌松针刺盘孢菌侵染后不同抗性薄壳山核桃品种叶片的过氧化物酶活性及非酶类化合物质量分数变化均有不同程度的响应,以应对松针刺盘孢菌的侵染,其中SOD活性响应最为迅速,可能是最关键的防御松针刺盘孢菌侵染的活性氧清除物质.