高山生态系统鸡形目鸟类群落的时空动态及生境选择: 以四川卧龙国家级自然保护区为例

杨 楠,王 彬,程跃红,钟 雪,冯 茜,胡 强,金义国

(1.西南民族大学青藏高原研究院,四川 成都 610041;2.西华师范大学西南野生动植物资源保护教育部重点实验室,四川 南充 637002;3.四川卧龙国家级自然保护区管理局,四川 汶川 623006)

鸡形目(Galliformes)是自然界中一个重要的鸟类类群[1],它们不但是生态系统重要组成部分[2],也是生态系统完整性和健康状况的指示类群[3],还具有重要的经济价值和文化价值[4-5]。然而,由于城市化扩张、栖息地丧失、过渡猎杀等来自人类发展的外部压力不断加剧,全球很多地区鸡形目鸟类物种均处于分布区缩减和种群数量下降状态[6]。在鸡形目鸟类现生种中,已有26.4%(81/307)处于受胁状态(包括IUCN物种红色名录的易危VU、濒危EN和极度濒危CR),成为全球受胁程度和保护价值最高的类群之一[7]。

高山生态系统通常气候严苛并且资源稀缺,但却支持着丰富的生物多样性[8]和很多的特有物种[9],是生物圈重要组成部分。我国横断山脉是全球鸡形目鸟类重要分布区[10],很多物种专性地生存在高海拔山区,形成了极其独特的高山生态系统鸡形目鸟类群落。了解高山生态系统中鸡形目鸟类群落组成和时空动态以及不同物种生境资源需求,是有效保护这一独特类群的基础。但是,高海拔山区调查难度大,采用传统野外调查方法难以实现大面积和长时间的持续监测。红外相机技术具有无人值守、工作周期长、对动物无干扰等优点[11],近年来在野生动物调查中得到广泛应用,为研究高山生态系统中鸡形目鸟类提供了理想监测手段[12]。然而,近年来相关研究主要以少数珍稀濒危物种为单一研究对象〔如黄喉雉鹑(Tetraophasisszechenyii)[13]、绿尾虹雉(Lophophoruslhuysii)[14]、藏雪鸡(Tetraogallustibetanus)[15]等〕,尚缺乏对高山鸡形目鸟类群落结构和动态的整体关注。

基于此,以横断山脉东缘的四川卧龙国家级自然保护区为研究区域,于2019年5月—2021年1月采用红外相机技术对海拔3 500 m以上的高山生态系统进行监测,在调查鸡形目鸟类群落物种组成的基础上,进一步比较物种丰富度和相对多度在不同生境、海拔梯度和时段的差异,揭示高山生态系统鸡形目鸟类群落组成及其时空变化规律,分析不同物种的生境选择和需求,以期丰富对高山生态系统生物多样性格局的认识,同时为四川卧龙国家级自然保护区鸡形目鸟类种群保护和生境管理提供科学指导。

1 材料与方法

1.1 研究地概况

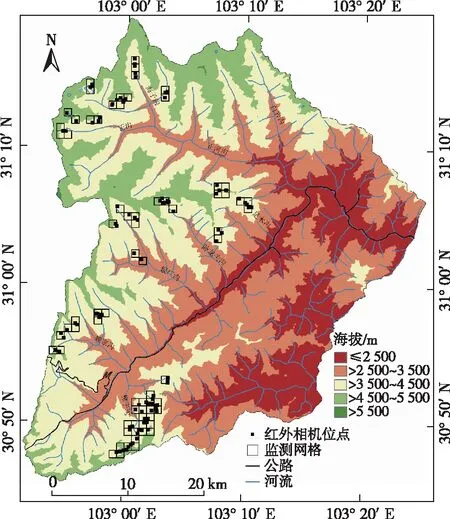

四川卧龙国家级自然保护区(简称卧龙保护区)位于四川省汶川县西南部,地理坐标介于30°45′~31°19′ N、102°51′~103°25′ E之间,总面积为2 000 km2,主要保护对象为大熊猫(Ailuropodamelanoleuca)等珍稀濒危野生动物及森林生态系统。保护区地处横断山脉邛崃山系中部,为四川盆地向川西高原的过渡地带,高山众多,峡谷深切,海拔落差高达5 100 m(1 150~6 250 m)。保护区以亚热带内陆山地气候为主,年均气温为9.8 ℃,年均降水量为1 800 mm,相对湿度达80%,年均日照时数为926.7 h。保护区植被垂直带谱明显,从低到高分别为常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、针阔混交林、寒温性针叶林、灌丛、高山草甸和高山流石滩。

1.2 红外相机布设

图1 四川卧龙国家级自然保护区高山生态系统红外相机布设位点及监测网格

记录红外相机布设位点经纬度、海拔高度、生境类型(灌丛、草甸和流石滩)、坡向(北、东北、东、东南、南、西南、西和西北)、坡度(<20°、20°~40°和>40°)和坡位(下位、中位和上位)等生境信息。相机使用8节电池和32 GB内存卡,每隔4~6个月更换1次电池和内存卡。

1.3 数据处理与分析

1.3.1群落结构分析

检视红外相机照片,识别其中拍摄到的鸡形目鸟类,根据《中国鸟类分类与分布名录》(第3版)[18]确定种名和拉丁名,参考《中国雉类》[19]判断物种特有性,根据IUCN物种红色名录[7]和《中国脊椎动物红色名录》[20]确定物种受危等级,物种保护级别以《国家重点保护野生动物名录》(2021)为准。将单台相机连续有效工作24 h视作一个相机工作日,将同一红外相机在30 min内拍摄的同一物种的照片视作1张独立有效照片(independent photograph)[21],只记录首张照片的信息用作数据分析。基于独立有效照片的频次和监测强度计算各物种总相对多度指数(total relative abundance index,tRAI,ItRA)[22],其计算公式为

ItRA=Ni/Dtrap×1 000。

(1)

式(1)中,Ni为物种i的独立有效照片总次数;Dtrap为所有红外相机位点的工作日总和。

为量化各物种相对多度在空间和时间上的变化,进一步将红外相机布设位点根据生境类型划分为灌丛、草甸和流石滩3类;根据海拔划分为3 500~4 000、>4 000~4 400和>4 400~4 800 m 3个海拔段;根据监测时段划分为鸡形目鸟类繁殖季(4—7月)和非繁殖季(8月—翌年3月),分别计算不同条件下相对多度指数(relative abundance index,RAI,IRA),其计算公式为

IRA=Nij/Dtrap,j×1 000。

患者入手术室后,常规监测心电图(ECG)、血压(BP)和动脉血氧饱和度(SpO2),开放上肢静脉通路输注乳酸钠林格液。麻醉方法:两组均于L1~2椎间隙行硬膜外穿刺,确认穿刺针置入硬膜外腔隙后,将穿刺针缺口朝向尾侧,注入试验量2%利多卡因4~5 mL,然后朝头侧置入硬膜外导管3.5 cm,确认无误后选用0.596%罗哌卡因行连续硬膜外麻醉。待麻醉起效满意(平面控制在T8~S范围)后,D组持续泵注右美托咪定1 μg/kg 5~10 min使患者进入浅睡眠状态,随后予0.5 μg/(kg·h)速率泵注至术毕;C组持续泵注等容量生理盐水。

(2)

式(2)中,Nij为物种i在j条件下的独立有效照片数,j为灌丛、草甸和流石滩,海拔3 500~4 000、>4 000~4 400和>4 400~4 800 m以及繁殖季和非繁殖季8个条件;Dtrap,j为j条件下红外相机工作日之和[22]。

1.3.2生境选择分析

将所有109个红外相机位点作为鸡形目鸟类可利用生境,将拍摄到的某一物种的所有位点(不论拍摄频次)作为该物种利用生境,通过比较各生境变量在利用与可利用生境之间的差异分析各物种生境选择。对于连续变量(海拔),采用独立样本T检验分别比较各物种利用生境与可利用生境之间的差异;对于分类变量(生境类型、坡向、坡度和坡位),分别计算各变量的每一个分类在109个可利用生境中的期望占比,并采用确切拟合优度检验(exact goodness-of-fit tests)分析各物种利用生境在各类别上的实际分布与期望分布的一致性。

1.3.3空间格局分析

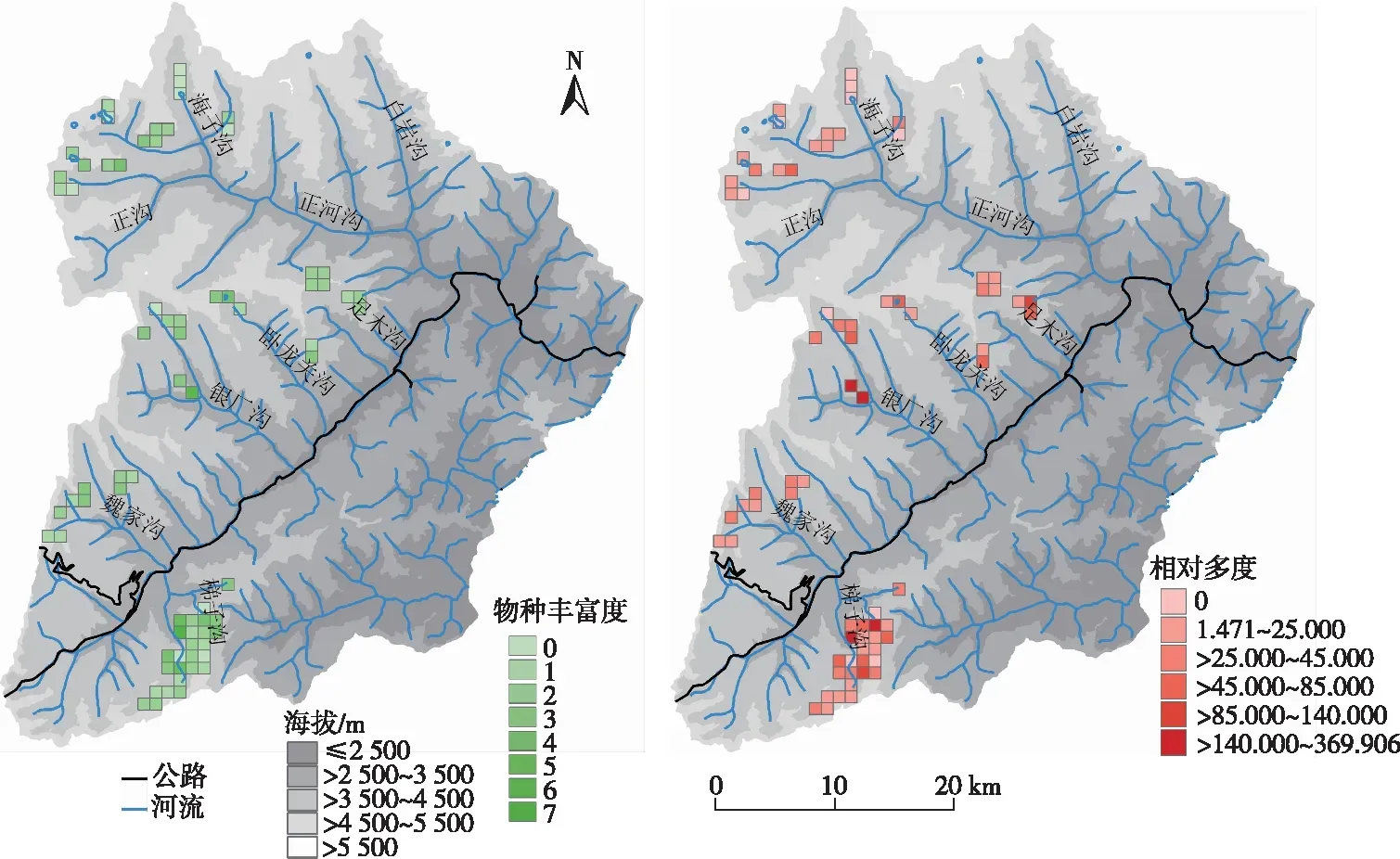

基于监测网格对保护区鸡形目鸟类分布格局进行空间分析。汇总同一监测网格所有红外相机位点的监测数据,对每个监测网格内所拍摄到的鸡形目鸟类的物种丰富度进行计数,并计算每个网格内所有鸡形目鸟类的总体相对多度,从而识别卧龙保护区鸡形目鸟类重要分布和优先保护区域。

数据统计分析采用R 4.0.5软件,拟合优度检验采用XNomial软件包[23];空间分析采用ArcGIS 10.6软件。所有检验中视P<0.05为显著。

2 结果与分析

2.1 群落结构与时空动态

红外相机监测起始时间为2019年5月30日,结束时间为2021年1月10日,累计工作33 759个相机日。经鉴定,共拍摄到9个鸡形目物种,分别为绿尾虹雉、雪鹑(Lerwalerwa)、血雉(Ithaginiscruentus)、藏雪鸡、红喉雉鹑(Tetraophasisobscuru)、白马鸡(Crossoptiloncrossoptilon)、红腹角雉(Tragopantemminckii)、勺鸡(Pucrasiamacrolopha)和高原山鹑(Perdixhodgsoniae)(表1)。如表1所示,国家Ⅰ级重点保护物种有2种,国家Ⅱ级重点保护物种有5种,中国特有种有3种;IUCN物种红色名录易危(VU)有1种,近危(NT)有1种;《中国脊椎动物红色名录》濒危(EN)有1种,易危(VU)有1种,近危(NT)有5种。共拍摄到独立有效照片1 228张,其中绿尾虹雉的独立有效照片最多,RAI高达18.098,雪鹑和血雉次之,勺鸡和高原山鹑RAI最低。

表1 四川卧龙国家级自然保护区高山生态系统鸡形目物种基本信息及相对多度指数

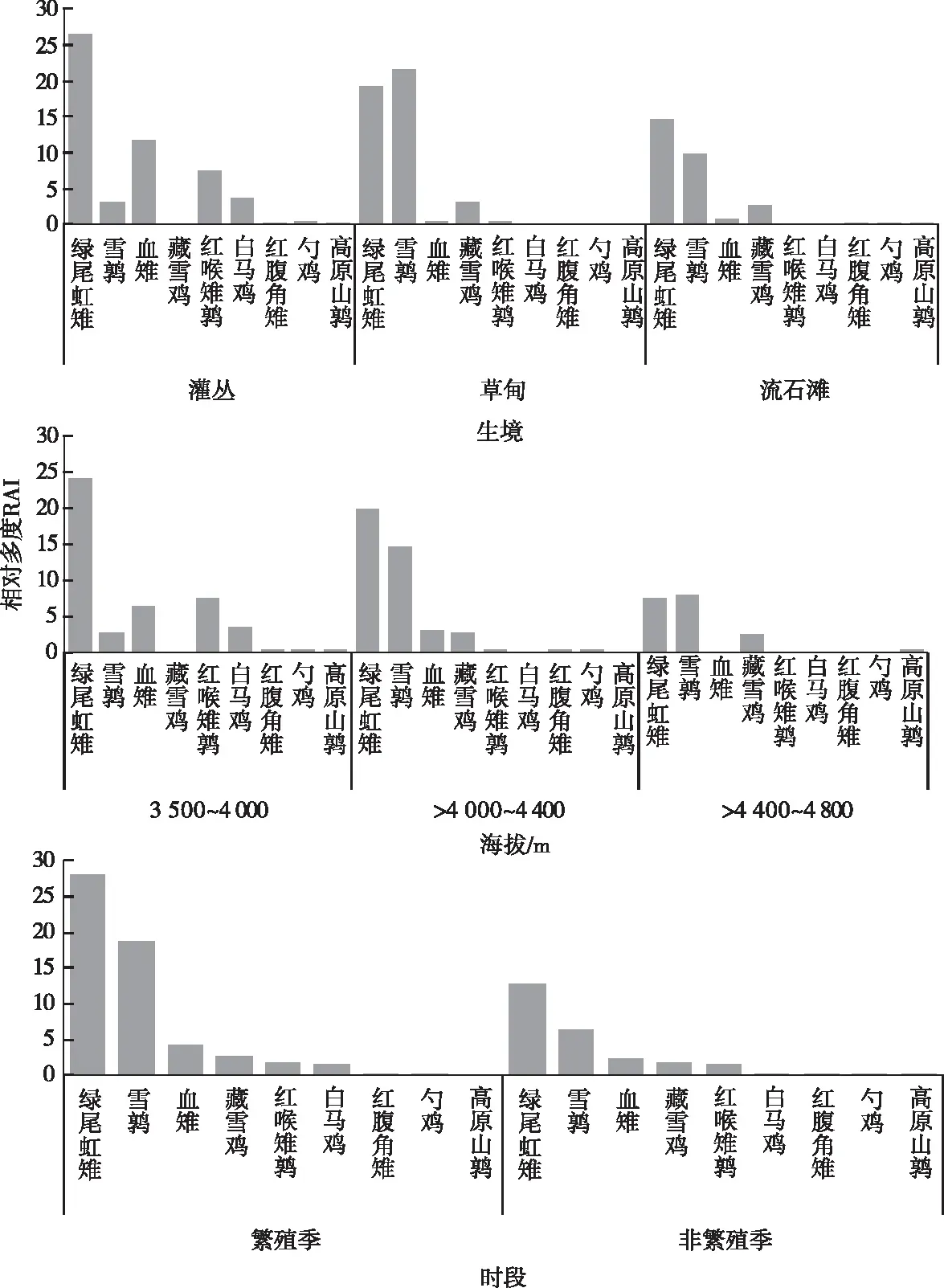

从生境来看,109个监测位点中,有19个位于灌丛生境(7 014相机日),21个位于草甸生境(5 905相机日),69个位于流石滩生境(20 840相机日)。在灌丛生境拍摄到8个物种,且各物种相对多度之和(53.322)最高;草甸生境仅拍摄到5种,相对多度之和(44.877)次之;流石滩生境拍摄到7种,但相对多度(28.263)最低。不同生境的优势种也有差异,绿尾虹雉在各生境均有较高的相对多度,除此之外,血雉和红喉雉鹑在灌丛生境较多,而雪鹑和藏雪鸡在草甸和流石滩生境都占优势(图2)。从海拔段来看,共有25个相机位点位于3 500~4 000 m海拔段(7 181相机日),59个位于>4 000~4 400 m海拔段(18 464相机日),25个位于>4 400~4 800 m海拔段(8 114相机日)。3个海拔段从低到高分别拍摄到8、7和4种鸡形目鸟类,各海拔段物种相对多度之和(45.258、40.945和18.117)也随海拔段升高而降低。绿尾虹雉相对多度在各海拔段均较高,但随海拔段升高而下降。此外,红喉雉鹑和血雉在3 500~4 000 m海拔段较多,而雪鹑在更高的2个海拔段占有优势。在整个监测周期内,分别完成了105和107个相机位点在繁殖季和非繁殖季的监测,繁殖季(11 286相机日)监测强度仅为非繁殖季(22 473相机日)的一半,但拍摄到的繁殖季鸡形目鸟类相对多度之和(57.682)则为非繁殖季(25.675)的2倍以上。各物种相对多度在2个时期的趋势基本一致,均为绿尾虹雉最高,其后依次为雪鹑、血雉和藏雪鸡。

图2 四川卧龙国家级自然保护区鸡形目鸟类物种在不同生境、海拔段和时段的相对多度

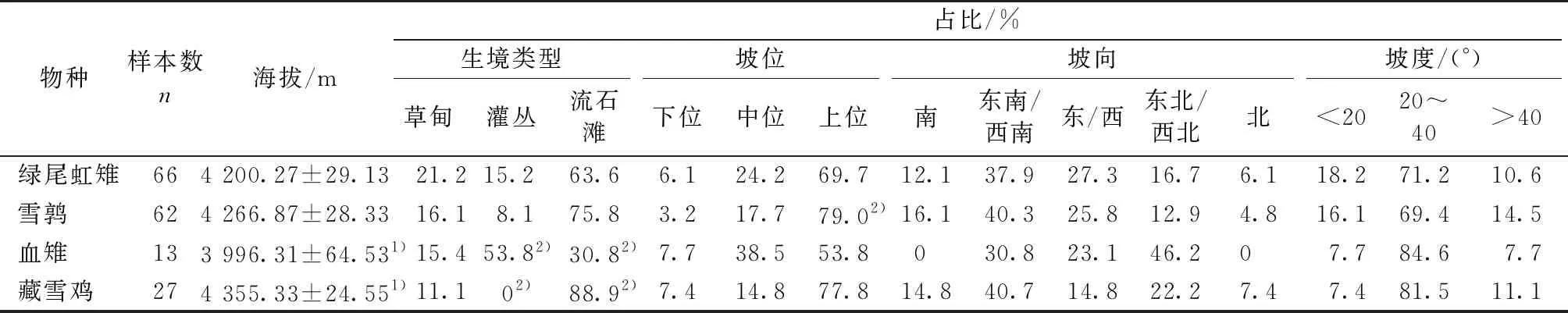

2.2 优势种生境选择模式

剔除同一相机位点对同一物种的重复拍摄后,绿尾虹雉、雪鹑、血雉和藏雪鸡的利用生境样本量大于10,而其他物种样本量均较少,因而只对这4个物种的生境选择进行分析。如表2所示,与可利用生境相比,雪鹑显著选择上位坡生境(P=0.023);血雉显著偏好选择较低海拔生境(P=0.012),并且显著选择灌丛生境(P=0.003)而回避流石滩生境(P=0.020);相反,藏雪鸡显著选择较高海拔生境(P<0.001),显著回避灌丛生境(P=0.009)而选择流石滩生境(P=0.005);绿尾虹雉对所有生境变量均未显示出显著的选择性。4个物种对坡向和坡度的利用均与可利用生境的期望分布无显著差异。

表2 四川卧龙国家级自然保护区高山生态系统各鸡形目物种的利用生境特征与可利用生境的比较

2.3 多样性的空间格局

从监测网格拍摄到的鸡形目鸟类物种丰富度和总相对多度来看,在所监测的72个网格中,位于梯子沟的一个网格共拍摄到7个物种,物种丰富度最高(图3),这一网格同时也记录了最高的相对多度,高达369.906,而该区域其他网格也拍摄到了较高的物种丰富度和相对多度;在银厂沟内,一个网格共拍摄到6个物种,而与之紧邻的一个网格记录了第2高的相对多度,为265.306。

图3 四川卧龙国家级自然保护区各监测网格的鸡形目鸟类物种丰富度和相对多度

3 讨论

3.1 群落结构与保护价值

卧龙保护区迄今已记录鸡形目鸟类14种[24],比邛崃山系的其他保护区分布着更为丰富的鸡形目鸟类资源(例如,四姑娘山国家级自然保护区有5种[25],米亚罗省级自然保护区有7种[26],喇叭河省级自然保护区有6种[27]),是四川省鸡形目鸟类的集中分布区。笔者研究发现卧龙高山生态系统的鸡形目群落由9个物种组成,并且有着较高比例的特有物种、保护物种和濒危物种,表明这一群落具有极高的保护价值。

绿尾虹雉是中国特有种,属国家Ⅰ级重点保护野生动物、IUCN易危物种和《中国脊椎动物红色名录》濒危物种。生境选择分析发现绿尾虹雉没有表现出显著生境选择性,基本上可以利用该区域各类生境资源。并且在相同监测强度条件下,绿尾虹雉相对多度远高于其他物种。这些结果证实了卧龙保护区是邛崃山系绿尾虹雉的重要分布区[28],并且有着非常可观的种群数量[11]。绿尾虹雉需要较大的活动区和栖息地面积[29],是高山生态系统的理想伞护种,同域分布的其他物种均有望从绿尾虹雉保护中获益[28,30]。因此,建议保护区在未来的管理工作中将绿尾虹雉设为重要保护对象,进一步加强对其种群和栖息地的保护,发挥其伞护种效力从而促进高山生态系统的整合保护。

3.2 群落动态与物种生境选择

笔者研究发现,卧龙高山生态系统鸡形目鸟类群落结构存在明显空间变化。灌丛生境植物群落结构比草甸和流石滩生境复杂,能够提供更多资源和生态位,支持了更高的鸡形目鸟类物种丰富度和相对多度。因此,高山生态系统鸡形目鸟类群落保护应重点关注灌丛生境。然而,生境选择分析结果显示,不同物种对生境类型的选择存在差异,如血雉显著偏好灌丛生境[31],而藏雪鸡高度依赖流石滩生境[32]。因此,为同时满足更多物种对资源的需求,也不应忽视对其他类型生境的维持。在海拔梯度上,3 500~4 000 m海拔段物种丰富度和相对多度均最高,是高山鸡形目鸟类集中分布的海拔段,需要重点关注和保护。但雪鹑和藏雪鸡则不同,这2个物种在更高海拔段的相对多度更高。生境选择分析也显示,藏雪鸡显著偏好海拔更高的生境,而雪鹑显著选择靠近山脊的上位坡[33],表明这2个物种比其他群落成员更加适应高海拔的严苛环境。同时,群落结构还会随着时间发生变化,繁殖季各物种相对多度均远高于非繁殖季。这一方面与物种季节性垂直迁移习性有关,如藏雪鸡[32]、血雉和白马鸡[34]在冬季迁至低海拔的林地活动,从整体上降低高山生态系统中物种相对多度;另一方面,繁殖季产生的幼鸟和亚成体在一定程度上增加了各物种种群数量,使得这一时期物种相对多度上升。

3.3 保护优先区识别

基于72个监测网格的分析显示,卧龙保护区鸡形目鸟类分布存在一定程度的空间聚集性。位于梯子沟的监测网格同时拍摄到最高的物种丰富度和相对多度,而位于银厂沟的监测网格次之,表明这2个区域可能分布着相对更多的鸡形目物种和相对更高的种群数量,是保护区鸡形目鸟类重要分布区域。因此,建议将梯子沟和银厂沟作为卧龙保护区鸡形目鸟类保护的优先区域,在未来的保护工作中重点关注这些区域的鸡形目鸟类种群保护和栖息地管理。