西湖凹陷黄岩区深层低渗天然气藏差异聚集规律及成因浅析

李文俊,段冬平,蒋云鹏,王 伟,潘 威,张伯成

(中海石油(中国)有限公司 上海分公司,上海 200335)

引 言

西湖凹陷是东海陆架盆地油气勘探开发的重要区域,目前已实现中浅层常规油气藏、深层低渗-致密天然气储层并举的勘探开发局面[1],且低渗-致密气藏正在逐步成为勘探开发的接替领域。然而,前人针对西湖凹陷中央反转构造带的低渗-致密气藏富集规律认识尚未统一[2-4]。

笔者结合前人研究成果,以西湖凹陷近年来低渗气藏开发取得重要进展的黄岩区为例,通过钻井资料、流体检测、断裂解析及低渗天然气藏运聚方式等综合分析,研究低渗储层天然气藏运聚模式,解释HY气田“一层多藏”的差异聚集现象,总结黄岩区背斜-似花状断裂构造背景下低渗天然气藏富集的规律,以期为区内QY构造的滚动勘探提供参考,亦为西湖凹陷中央反转构造带同类型低渗天然气藏的勘探开发提供借鉴。

1 黄岩区地质概况

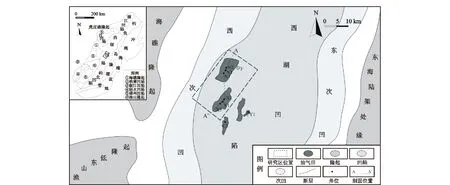

西湖凹陷位于东海陆架盆地中段的浙东坳陷东部,凹陷整体呈NNE向展布[5]。黄岩区位于西湖凹陷中央反转构造带中南部,主要包括HY、QY等多个含油气构造,其构造特征均为NE-SW向背斜-断背斜构造(图1)[6-8]。

图1 黄岩区地理位置、气田及井位分布

黄岩区属勘探开发早期,其中的HY构造属开发早期,目前已有探井3口,开发井5口,QY构造仍属勘探阶段,目前仅有探井3口。区内钻井主要分布在构造轴部高点,构造翼部井控程度低,钻井揭示地层为新生界古近系、新近系。

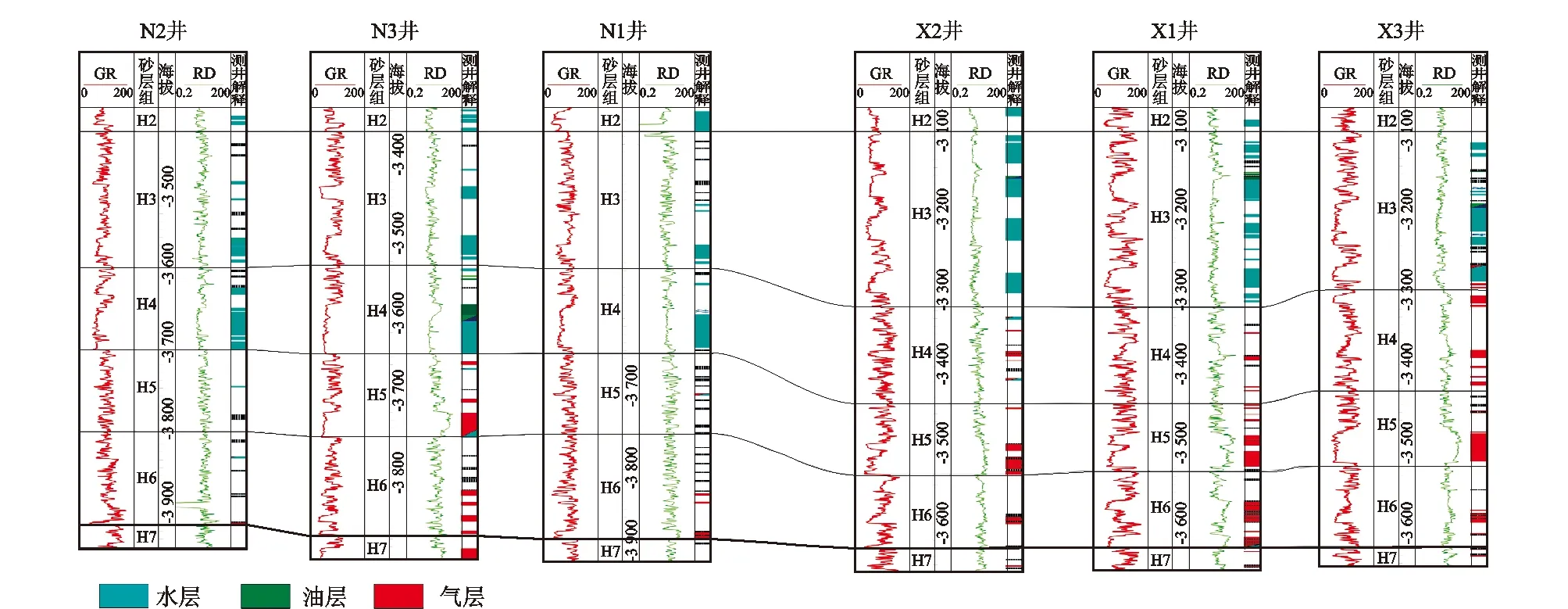

黄岩区油气资源丰富,渐新统花港组是其主要含油气层段,沉积环境为浅水三角洲沉积体系,有利储层为分流河道砂体[9]。区内主要目的层花港组上段H3—H6层埋深为3 300~3 700 m,储层因受压实作用影响而物性较差,表现为低孔低渗—特低渗储层,气藏平均孔隙度10%~12%,平均渗率为(1~10)×10-3μm2(图2)。

图2 黄岩区主要目的层地层对比

2 黄岩区构造及断裂特征

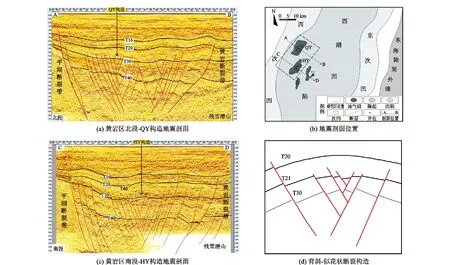

东海陆架盆地是位于中国东部大陆边缘的中生代—新生代含油气盆地,其西湖凹陷、丽水凹陷和长江凹陷等构造单元在渐新统、中新统和古新统等多套地层中均发育反转构造,对油气聚集成藏产生了重要影响[10-11]。西湖凹陷是东海陆架盆地油气资源最为丰富、反转构造最为典型的构造单元,尤其是中央反转构造带已成为油气勘探开发的热点地区。依据地震资料解释结果,西湖凹陷中央反转构造带发育特征自北向南发生规律性变化,可进一步分为嘉兴构造段、宁波构造段、黄岩构造段和天台构造段4段,黄岩区多个含油气构造均位于中央反转带南部黄岩构造段内[12]。

黄岩区外部东西两侧为大型断裂控制下的断阶带,区内构造反转强度较低,形成低幅背斜形态,同时背斜内似花状断裂密集发育,形成似花状-背斜构造,但其断裂规模、晚期活动强度等均弱于两翼断阶带(图3)[13]。黄岩区目的层系位于T20—T30之间,T30—T40之间的平湖组为优质烃源岩,似花状断裂体系是研究区天然气垂向运移最主要的通道。黄岩区构造内断裂具有明显的翼部规模大、核部规模小而密集的特征。不同位置的断裂特征影响区内天然气的垂向及侧向运聚。QY构造与HY构造是发育于黄岩区北段及南段的2个含油气构造,均发育背斜-似花状断裂构造样式(图3(a)、图3(c))。

图3 黄岩区的典型构造样式

3 HY构造低渗透天然气藏富集规律

黄岩区HY构造与QY构造具有类似的构造演化、断裂样式与储层特征,HY构造已进入开发,而QY构造仍处于勘探阶段。笔者结合HY已钻井天然气富集特征,通过HY构造平面含气性预测,提出背斜-似花状构造体系下低渗储层“翼部主运、核部调节”的天然气运聚模式,解释了HY气田“一层多藏”的天然气差异聚集现象。

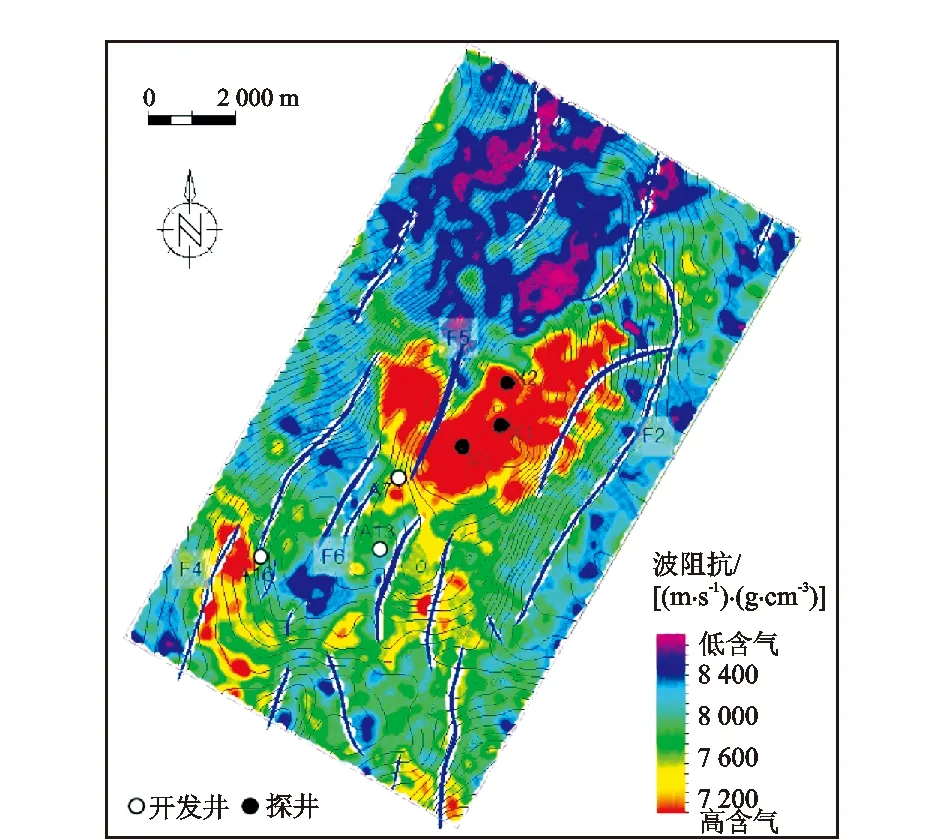

3.1 平面含气性预测

在海上少井条件下,运用地球物理方法开展储层含油气性预测是目标评价的重要手段[14]。针对HY构造主力开发气藏花港组H5气藏的测录井信息,结合主要目的层为砂泥岩背景、储层埋深大于3 500 m等特征,优选EEI(扩展弹性阻抗)属性进行流体检测。经实钻验证,该方法预测的平面含气性结果与钻井实际具有较好的吻合度,可进一步用于HY构造平面含气性分析。

EEI属性预测的H5层平面含气异常显示,HY构造除3口探井钻遇的构造中心高部位含气异常明显外,在构造东西两翼及西南角低部位亦具有较明显的含气性异常(图4)。

图4 HY气田H5扩展弹性阻抗(EEI)属性

平面含气异常检测结果表明,H5气藏非均质性较强,具有在不同构造背景下发育多个气藏的可能,这可作为HY构造开发井部署的参考。

3.2 已钻井含气性规律分析

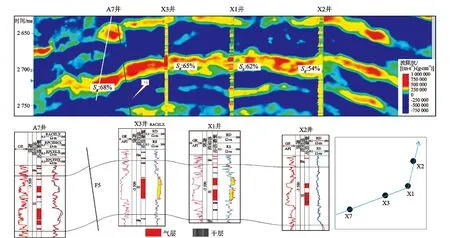

气田内原有3口探井在H5气藏均钻遇气层,含气饱和度Sg在54%~65%,电阻率为30~70 Ω·m。早期在探井控制区域实施2口开发井,生产特征较为一致,具有带水生产现象, 水气比稳定,约1∶1×104。基于含气性预测结果(图5),在构造低部位部署了开发评价井A7井,A7井在H5层成功钻遇垂厚25.2 m高阻气层,揭示H5低渗气藏“一层多藏、差异聚集”的富集规律。

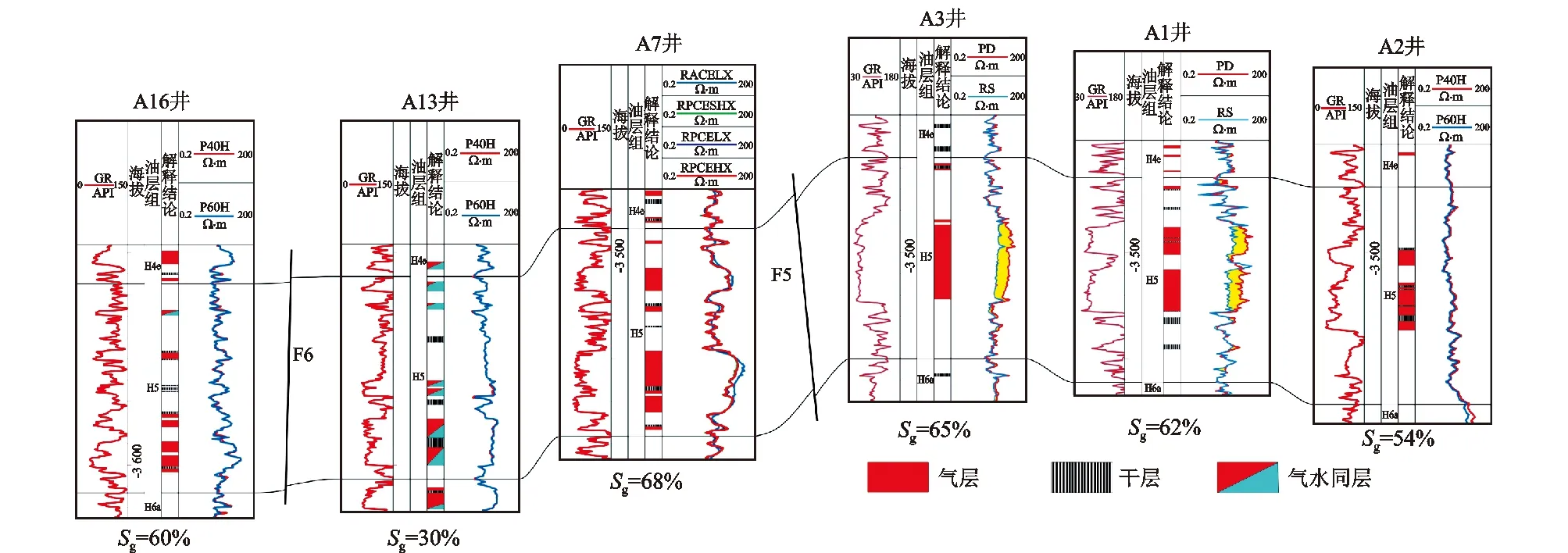

图5 HY气田H5层扩展弹性阻抗流体检测剖面

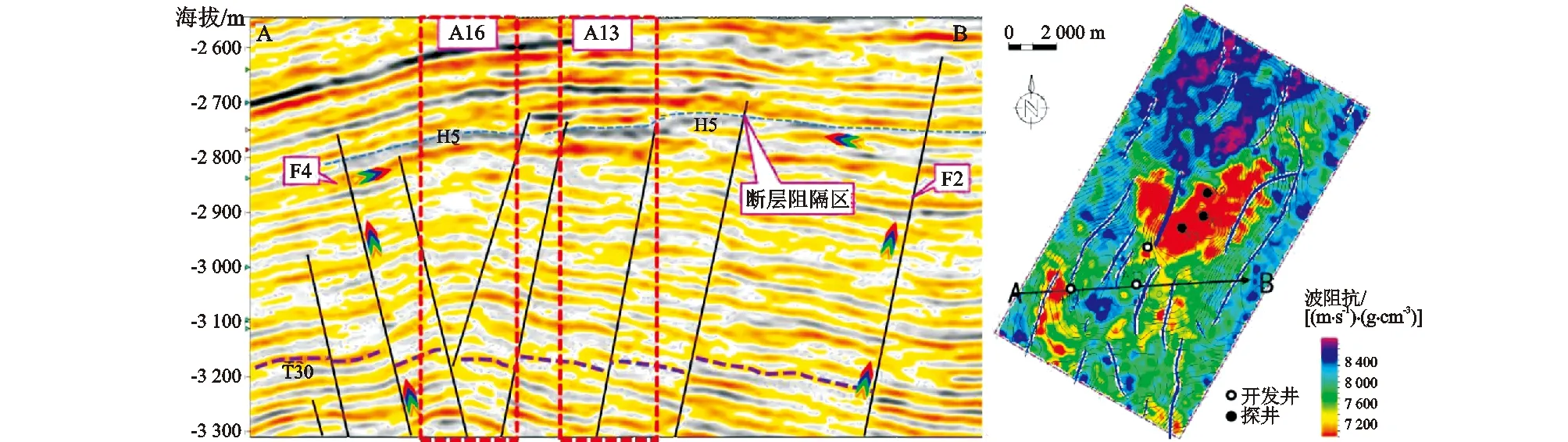

A7井在H5气藏钻遇的气层电阻率达100 Ω·m,含气饱和度68%,生产特征表现为高产气、不产水,明显优于高部位的前期开发井,为与前期探井钻遇的气藏相互独立的气藏单元。A7井实施成功后,坚定了在HY气田低部位继续滚动开发的信心,2021年又实施的2口开发井A16、A13井进一步证实气田H5低渗储层“一层多藏”的差异成藏现象。A16井与A13井的H5储层埋深基本一致,含气性却截然不同,A16井钻遇垂厚约19 m气层(含气饱和度60%),A13井钻遇3 m气层及25 m气水同层(含气饱和度仅30%)。通过类比A7井发现,同样是由于低部位F6断层对天然气侧向运移的阻隔,却造成低部位的A16井含气性高于高部位的A13井。HY气田多口井的H5气藏连井对比显示,构造高低并不是控制低渗天然气富集的主控因素,构造低部位的A16井、A7井砂体含气性甚至优于构造最高部位的早期探井(图6)。

3.3 低渗天然气藏富集规律及成因

黄岩区大部分断层形成于伸展断陷时期(距今43—23 Ma),在后期的龙井运动时期(距今16—13 Ma)受到挤压形成低幅背斜圈闭,区内油气大规模充注时间为距今5 Ma—今,主要的天然气汇聚以晚期充注为主[15-16]。体积流和扩散流是天然气运移充注的两种主要方式[17-18]。体积流是天然气在压差驱动下以游离相在孔隙性介质中发生的流动。扩散流是天然气分子在浓度梯度作用下从高浓度区向低浓度区运移的分子运动。扩散流是致密储集层中天然气以非常规运聚方式发生大规模成藏的主要机制,而体积流是形成含气富集区最重要的方式。天然气向致密储集层充注和运移必须具备一定的启动压力,在孔喉结构好的情况下形成体积流。

构造翼部断裂形成于伸展断陷期,断裂规模大,活动性强,长期沟通主力烃源岩,且在晚期挤压时受挤压应力影响较小,成为构造内主控油气垂向运移的断层。当构造翼部垂向运移而来的天然气向构造核部汇聚时,核部小断层由于受晚期挤压应力作用较强,在断层面附近形成非渗透区,导致低渗天然气的体积流较难越过断层继续向上充注。由此,构造核部的小断层对低部位天然气运移形成遮挡,这种遮挡在断层两盘砂砂对接的情况下仍然可能有效,易使构造翼部形成天然气富集区。笔者称其为黄岩区低渗天然气藏的“核部调节”现象。

以A7井为例,其含气性高于高部位探井的成因或是构造翼部的天然气在向上汇聚时受到核部小断层F5的阻隔,尽管井点处已处于F5断层的末端,仍然使其下倾方向A7井位置成为天然气富集区(图5),A16井区天然气富集条件亦与之类似。反观A13井区,由于其处在核部密集断层发育区,翼部向上运移的天然气在侧向运移中频频受阻,致使其虽位于构造轴部,却在层层阻隔中成为天然气汇聚的不利区,仅发育含气水层(图6、图7)。

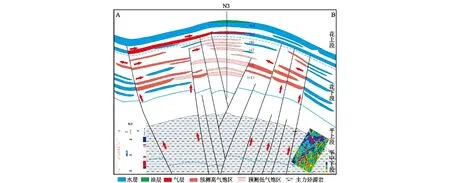

图6 HY气田H5层钻井天然气发育情况对比

图7 HY气田A16-A13联井地震剖面

4 QY构造低渗天然气藏富集区评价

为进一步探索黄岩区低渗天然气藏“翼部主运、核部调节”富集规律的普适性,开展了区内具有类似成藏背景的QY构造H5气藏含气性评价。根据QY构造H5层流体检测结果,在其构造中心已钻探井的西侧及南部发育多期河道砂体,且低部位靠近翼部断层的区域具有明显的含气异常显示。位于QY构造高部位的N3井已钻遇气层,气柱高度仅30 m(图2),而低部位含气异常区气柱高度预测达150~200 m(图8)。类比HY气田天然气分布规律不难发现,QY构造翼部的含气异常形成特征与其类似,均具有因构造核部小断层形成侧向运移阻隔,而在翼部近断区形成天然气富集区的特点。

进一步的砂体精细解剖表明,QY构造H5层发育2期呈X型切叠的河道,河道1砂体受河道2及核部小断层分隔为南北两段,在断层两侧及河道相接的地方都易形成非渗透区,而成为低渗天然气藏体积流运移的阻隔带。河道1砂体南北分段后,两段与两翼油源断层均有接触,但具有差异成藏的现象。北段源岩断层断距较小,天然气运移能力较弱,导致北段N3井砂体气柱高度约25 m;西南段砂体直接接触的源岩断层断距大,天然气运移能力更强,油气侧向运移时受核部断层侧封,使南部有利聚集区的气柱高度可达150~200 m(图8)。

图8 QY构造H5层河道1近南北向地震剖面

5 黄岩区低渗天然气藏富集规律小结

基于黄岩区两个典型构造的低渗天然气钻井资料、含气性检测与油气运聚分析,认为黄岩区低渗气藏具有“翼部主运,核部调节”的油气富集规律,即油气主要通过构造翼部的深大断裂向上运移,在储层的横向运移过程中,由于构造核部小断层的调节效应,中断了低渗天然气藏向高部位的“体积流”运移,从而在构造翼部形成天然气有利富集区(图9)。

图9 QY气田“翼部主运、核部调节”成藏模式

目前该气藏富集模式已在HY气田获得证实,对QY构造两侧翼部的勘探可作为下一步的勘探方向。

6 结 论

(1)黄岩区低渗气藏具有“区域成藏、一层多藏”的天然气规模成藏与差异成藏现象,构造高低并不是控制低渗储层天然气富集的主控因素。

(2)黄岩区似花状断裂密集发育,控制了低渗储层中天然气的侧向运聚,天然气较难越过断层通过“体积流”继续向上充注,呈现“翼部主运、核部调节”的差异聚集特征。

(3)“一核两翼、近断富集”是黄岩区目标评价的方向。当构造核部断层密集发育时,构造翼部与深大断裂直接接触的低渗储层有望成为天然气富集区。