鸿泥记 连载之二十

张 晔/文

上期说到起义前夜牺牲的烈士们让新军内的革命党悲愤至极,原本踟蹰不前的罗玉甫也被革命的洪流裹挟着投身到这场号称“驱满兴汉”的起义中。随着南方各省纷纷宣布独立,全国已然形成了南北对峙的局面,湖北军政府成立的同时,清政府宣布任命袁世凯为湖广总督督办剿匪事宜,又令海军提督萨镇冰率领海军和长江水师开往武汉江面,武汉三镇告急……

六十五

议事厅内,昏黄的灯光在烟雾缭绕中更显无力,西洋香烟、中式的水烟袋和手工卷烟飘出的烟雾在一团混沌中也分不出彼此,身着新军制服、中式长袍的军政府要员们或倚或靠地围坐在一起。颧骨高耸、两颊凹陷、眼睛瞪得酸疼的罗玉甫仰头望着绕梁的游丝升腾盘旋又消散。兵临城下,作战方案却迟迟未定。

首座的黎都督低着头,默不作声,他莫名其妙地被安在了这个军政府都督的火山位上,心中千百个不愿意,可想到未来也许能“一统天下”,倒也莫名有些暗暗欣喜。说起来,当时庄都统之下也只有他黎协统能服众,推举他也是情理之中,可偏偏新来的罗玉甫,这个外来的和尚,却成了首义之将,威望甚高,他如今也不得不假意倚重和安抚,给了他个“军务部长”的头衔。他曾去信给旧友萨镇冰,可音信全无,看起来汉口保卫战是无论如何都躲不了的。他清了清嗓子,问道:“诸位,议到现在了,究竟守还是攻呢?”

“大帅,豫军已经占领刘家庙,楚有、楚泰舰艇已抵达汉口,王占元部也占领了黄陂滠口,只能打出去,收复失地,守是守不住的。”有人提议,其他人也禁不住附和,“是呀,总不见得要背水一战?”“难不成守不住还投江不成?”“可是,对方火力太强……”

“静一静!”有人起身大声制止了众人的议论,“刘家庙旁就是租界,他们也要顾及一下,我们也不能叨扰这些洋人,免得……要真硬碰硬,也难啊。”发言的是此次汉口保卫战的指挥官章景良。他原本就是黎都督麾下的标统,起义时发起了疯癫,眼看着革命成功,又成了革命军的指挥。他见黎都督抬了抬眼皮,自知起声呼喝僭越了,忙屈身坐下。

罗玉甫扫了眼在座的人,曾经文学社、共进会的革命党人在这几个月内都陆续离开了,剩下的都是旧时的同侪,和前几天总督府的议事没太多分别。他见众人不再言语,不屑地从鼻孔中冒了个气,反问道:“这里都是水路,怎么守?前几日驱逐庄彪残部时,领事团都送来了中立的照会,你怕什么?!”

“这,这攻,也攻不得啊,”章景良有些紧张,结巴起来,“刘家庙到滠口,就一条道,四面是水,中间就三道铁路桥,从汉口北上,或从滠口南下,都要过桥,只要守住桥,他们就过不来。”

罗玉甫仰头大笑起来,道:“笑话!你派了多少人守桥,你加固防御工事了?什么都没干,空谈什么守桥。都到这时候了,你守得住吗?为今之计,只能趁着他们还没有聚集兵力,乘胜进攻,再把刘家庙夺回来。”

“嗨,罗部长,这什么话,可不能战前动摇军心啊。”旁人一个打岔,倒给罗玉甫一个警醒,他自知失言,咳了一声,道:“这里背靠长江,你是要拼上全部家当?”

“不不不,”章景良忙打断道,“罗协统,哦,不,罗部长,你又不是不知道,清军南下的可是第四镇混成协,你的老相识,我们军力不足,强攻是不可能的,不能白白送死。当年跟着我出来的几个弟兄,都没剩下几个,你别毁了我,不,毁了,毁了革命成果。”说到最后,章指挥突然有了底气,重重地强调了最后四个字。

罗玉甫不再言语,他当然知道北洋六镇的实力绝不容小觑。还在他任德文翻译时,这些如今担任六镇统制的人物当年就已崭露头角,他这个所谓的“老人”在那些武人眼中,也不过是个半路出家、没有半点军功、全赖父荫的纨绔子弟。想到这里,罗玉甫的脸上自嘲地抽动了一下,不再多说一句。在座的人见争论已有分晓,陆续起身离开这个闷罐子会场,离场前不忘几句恭维之语。“那就全赖章指挥官了。”“仰仗仰仗。”

随后几日,战事吃紧的消息频频来报,三座铁桥几经易手,清军的火力大大超过以往,前线伤亡甚重,更令人愤懑的是章指挥官在清军舰队炮击粮仓后不知去向。刚请辞的罗玉甫不得不临危受命,担任临时总指挥,张琪被任命为代理统领,指挥各军防御。

眼看着汉口周围均沦陷,守城固然是没有可能,也只能拼死一搏。一旦汉口失陷,汉阳和武昌就岌岌可危。城外,震天响的炮声已经断断续续持续了几日,双方炮兵不分昼夜地盲目轰击着,那不过是互相造势而已,真正的硬仗还在汉口华界的巷战争夺上,后备军和学生军也不得不上前线了。

测绘学院的操场上,张琪神色凝重地望着眼前整装待发的学生军。他们稚嫩的脸庞充满了喜悦,身上的军服还不服帖,肩上的折痕愣是凸了一条,又被斜挎着的步枪硬生生地压了下去。他们的头颈上挂着红丝带,放眼望去,红巾飘动,让张琪回想起首义成功时的气势如虹。可那红巾是敢死队的标志。张琪咬了咬牙根,喊话道:“大家都是汉人,四万万同胞是我们的支援,守卫汉口,就是守卫中央军政府!”全场响起了“我们必胜”和“驱除鞑虏”的呼声。待学生军列队离开时,张琪瞥见一列队伍像缺了一个角,其中有一个极矮小的人。他皱了皱眉头,示意亲兵截住那人,原来那名矮小的学生是测绘学院尚未入学的旁听生。

张琪跳下指挥台,大步走上前,小个子圆滚滚的脸笑呵呵地看着他,张琪心中略有不忍,但仍故作威严,呵斥道:“谁让你来的?卸下枪!快回家去!”小个子抬头仰望着张琪,笑着说:“张统领,我来汉口就是要和满人打仗呀!现在是最危急的时候,你怎么能不让我参加呢。”张琪与他明亮清澈的眼神一对视,心中一阵悲恸,见他脸上充满了天真烂漫,心想:“这个天真的孩子,还不知道打仗要死人的,真不知道轻重。”口中责骂道:“服从长官命令!卸下枪!”那孩子见张琪气鼓鼓的模样,委屈道:“你自己说的,四万万同胞,我就是四万万的一分子!”说罢,双手紧紧地握住枪,生怕被亲兵夺去,也不顾这个吹胡子瞪眼的统领,拔腿就跑去追队伍了。“慈不掌兵啊,”张琪望着远去的队伍和小个子的背影,捏紧了拳头,叹道,“不成功,便成仁。”

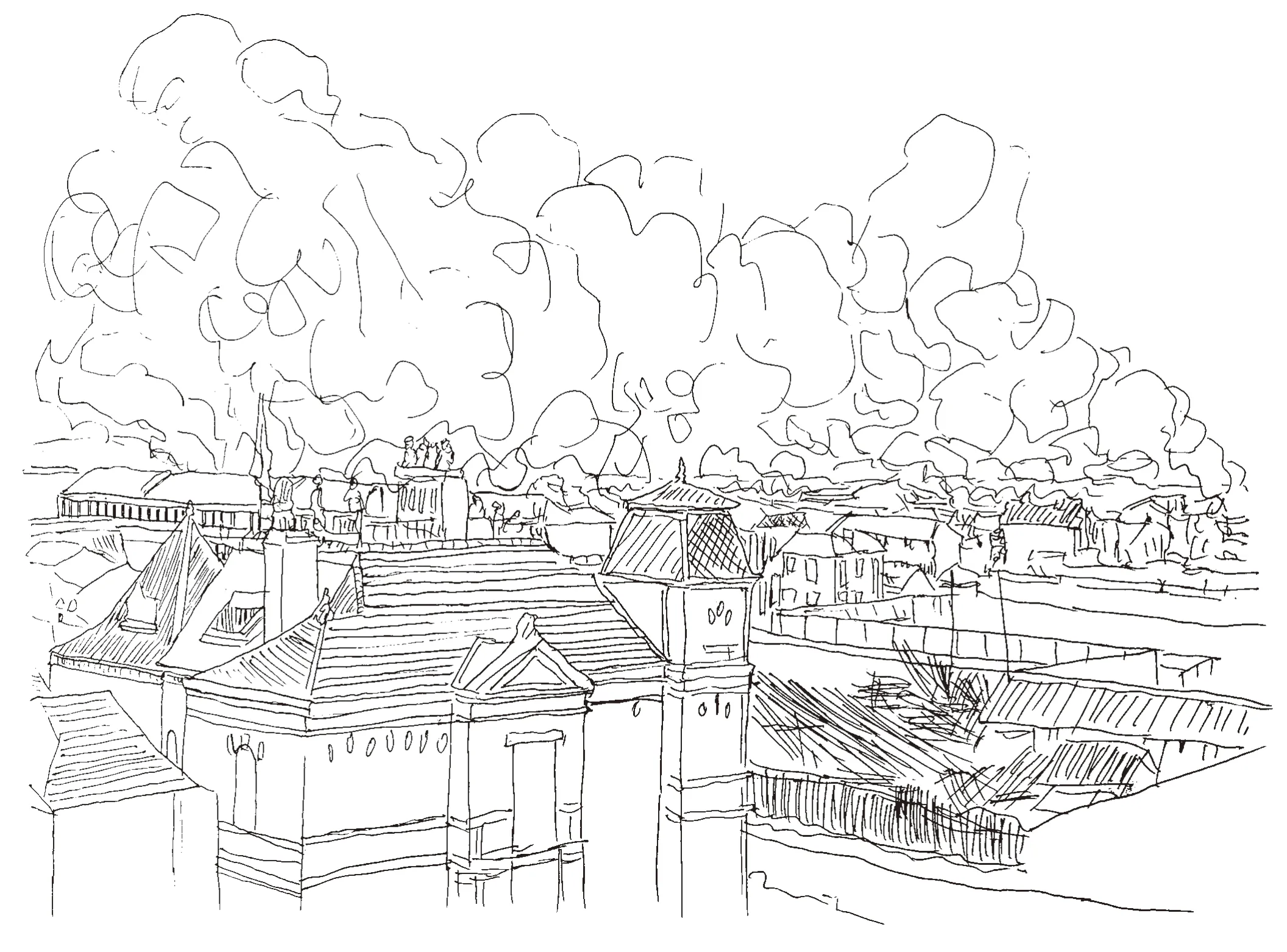

清军机枪猛扫的声响和辛辣刺鼻的硝烟笼罩着古老的汉口城。革命军以各处城墙、高门院落、商铺门板为掩护,静候蜂拥入城的清军。如入无人之境的清军被敢死队打了个措手不及,墙角、门板、阁楼、屋顶,甚至茅厕都有革命者的身影,放冷枪,用刀劈;狭路相逢时近身肉搏,用脚踹,用手勒,用牙咬,每一条小巷都不知暗藏着什么机关,不知埋伏了多少置生死于度外的年轻人。

“报!总指挥来电!”来回穿梭的传令兵给张琪带来了最新消息,只听到亲兵读道:“今抓获章景良与清军庄彪的参谋刘锡林,两人在城内后马路大江旅店内密谋,查明章乃革命军中奸细,今枭首示众,以正视听。”张琪听完,心中隐隐觉得有些不妥,心想:罗老师私自斩了章景良,黎都督定不会善罢甘休的。他想写封信给罗老师,可前线战事瞬息万变,他无暇动笔,但心知此等惩奸除恶的消息定能鼓舞士气,便要求将处死奸细的消息传遍军中,想着“待此役大获全胜,黎都督也不能怪罪罗老师”。

入夜,双方均退出了战斗。寒风阵阵,飒飒秋风如鬼魅般啸叫地溜过这座古老的城市,都不敢多停歇一刻。月光如霜,无情地俯视着这座曾经繁华的通衢要塞。青石板上暗红色的血迹渗透在石板缝里,沟渠也早已被凝结的鲜血淤塞住了,散发出浓重的血腥恶臭。遍布街巷的尸体被搜刮一空后又被垒成新的掩体,无人也无暇悲戚哀悼。

……

“报!大智门被我军夺了回来!”

“报!熊协统阵亡!”

“报!联系不上第五协!”

满春茶园原是汉口一处知名的休憩之所,现早已人去楼空,成了前线的司令部。罗玉甫刚检点完军队,仅剩下六千人,黎都督号称今日会派一千名老兵渡江前来支援,可至今未见踪影。

“报!总指挥,您的信!”

罗玉甫招手示意送进来。信笺上并无来人姓名,他疑惑地拆开,一看落款,他惊得环顾了下四周,原来是已经被清政府任命为第一军总统的冯华甫(注:冯国璋,字华甫)的来信。当年在编练新军时,这位冯总统已经是军械处督办了,罗玉甫与他有过一面之缘,并无深交。罗玉甫略显疑惑地细细读来,上书:袁都统已向清廷提出解除党禁、宽容武昌事变诸人,组织内阁,明年将召开国会,现两军对垒,实力悬殊甚重,为免生灵涂炭,双方宜和平了结。罗玉甫面无表情地将信揉作一团,随手弃于地上。心想:箭在弦上,不得不发,哪里有临阵变卦的道理。

第二日,支援的一千人还是没有来。罗玉甫面前的汉口华界草图已被圈画得面目全非,补充的军力不足,后备新兵和民兵也已上阵,如今唯胜在士气高涨,如若支援部队能到,那还能一鼓作气,击退清军。

“报!清军放火烧城!”

罗玉甫大吃一惊,他不敢相信自己的耳朵,急切地问道:“冯华甫下令的?汉口好歹还有租界,他,他不敢如此妄为吧?不可能,不可能!”

现场一片寂静,无人回答,这种安静令人发怵。猛烈的北风呼啸着,亮眼的火苗在每家每户的房顶上蔓延,再加上大炮的轰击,须臾间整条大街就浓烟滚滚,烈焰腾腾。敢死队员们自是无隐蔽的场所,短兵相见时,与训练有素的清军比,自然相形见绌……

可是,清军并没有丝毫停手的意思,击退了革命军,也扫荡了每户人家。整座城市如在火炉上的蒸笼,尚未逃入租界的普通百姓如蒸笼里无路逃生的蝼蚁,蒸腾的热浪消融了华界的一切……租界的教堂屋顶上簇拥着旁观的洋人,华界里凄厉悲怆的哭喊声震天动地,侥幸进入租界的华人无不掩面而泣。在炮弹的猛烈攻势和火蛇的肆虐下,罗玉甫不得不下令退守汉阳。可张琪却已走不了了,他身中流弹死在了撤退的担架上,留给罗玉甫的只有“同胞何处去,何处是同胞去路”的字条。

清军长驱直入,汉阳再次沦陷,在英美领事团的调停下,双方停战了。这一停就停了好几个月,湖北军政府并无大碍,黎都督成了大元帅,今日驱逐共进会,明日铲除会党,仿佛革命已经胜利,隔江相望的清军也不过是故人旧友,各自相安无事。损兵折将的罗玉甫却成了双方最不欢迎的人,如敝履被弃置一旁。幸好他不过是个外人,手中已无令人忌惮的军队,又不牵扯党争,就此成了湖北军政府中的闲人。

“败军之将,何足言勇?”他站在东山的小亭旁,轻抚亭柱,自言自语,“那也好,倒也落得清静。”他眺望山下的武昌城,岸边依旧桅杆林立,却比之前萧条。滚滚长江水无情地涤荡着人世间的一切悲欢,与他亲和的马允德、张琪都已牺牲,连身边的亲兵都换了人。初来此地的意气风发早已荡然无存,“革命,呵呵,革命这就胜利了?”罗玉甫心中纵有千言万语,也只能化作杯中酒,他缓缓地将酒撒在了地上。“俱往矣。”他轻叹了一声。

六十六

南方战事频仍,清廷不得不做出点善意的举动,特赦谷维新和黄有尊是再简单不过的动作。牢房外等候的软轿子径直把他们抬进了一座院子里,迎接他们的竟然是那个站在肃亲王身边的陈家澄和早已望眼欲穿的秀英。

见到谷维新,秀英泪眼盈盈,激动得说不出话,喜的是她的丈夫终于活生生地站在面前,可悲的是才三年光景,谷维新已两鬓花白,原本就清减的身形更显单薄,两颊深陷,额头高耸。一别三年,谷维新幻想过无数次与秀英重逢的画面,可真到了当下,他的心扑通扑通地剧烈跳动着。他颤抖地握住秀英的手,纵有千言万语也不知从何说起,只喃喃着:“我们终于等到这一天了。”一旁的黄有尊见此情景,双眼含泪,难掩感怀。陈家澄见他佝偻着背,轻抚着他的肩膀,道了一声:“黄兄辛苦了,先好好休养。”陈家澄推说这座别苑是他自己买下的,并表示一切已经安排妥当,待调养好身子再细聊。谷维新见秀英与陈家澄早已熟识,且对园中的陈设布置颇为谙熟,便暂且放下心中的疑惑。

厚重的西式窗帘隔绝了室外的喧闹和轻微的走动声,卧室里唯一的声响就是八仙桌上的西洋钟。每天的起居都有人照料,又有西洋医生诊治,际遇的转变来得太突然。起初,谷维新全无思考的力气,沉沉睡了好几日。气色稍有好转,他是越想越不安心。一日醒来,他眼瞪瞪地望着坐在床边的秀英,见她像北方的妇人般,身穿黑色的褂子,挽起了髻,三年的时间并没有在她的脸上留下岁月的痕迹,如果说有变化,就是多了一些矜持,少了一些娇嗔,当年叽叽喳喳、心急火燎的小女子的影子再也没有了。

自感精神恢复得差不多的维新问道:“秀英,这究竟是怎么回事?你,我们怎么会在这里?这里到底是什么地方?”秀英皱了皱眉头,撅着嘴说:“其实我也没搞明白。你们被抓的那日,我傍晚去送饭时就看到照相馆被封了,只能先回去。可是,你也知道,我们就这点钱,房钱都快不够了。我一个人也不能坐吃山空,就退掉了房子,说是回乡,能卖的就卖给了吴太太。可就在我要走的那天,陈先生来寻我,他似乎一早就知道我们的事情,就安排我在他的宅子做厨娘,对外说是找来的南方厨子,你们的消息也都是他告诉我的。”

“那,那馒头里的信也是,也是你送进来的?”维新插话道,“你怎么就相信他了?”秀英激动地睁大眼睛说:“你真的看了?是呀,当时,陈先生让我每月逢初一十五都要做两个馒头,说能送给你们,我还以为他假意安慰我的。可是,我听府里的丫鬟说,陈老爷已经不在肃亲王的府里做事了。刚见他时,他把你们的事情说得头头是道,我差点以为是来抓我的密探。每天,我都怕你们被杀头。不过,现在好了。”说着说着,秀英的眼眶又湿润了,她忙用袖子擦了擦眼角,松了口气说:“不要说那些陈年旧事,等你们好了,我们就回家,我爹听说了我们的事情,可开心了。你们现在可是大英雄。”鹅黄色的灯罩将灯光的光晕拢出花朵的形状,黑色长袍反而衬托出她粉嫩的脸庞,谷维新定睛看着眼前的未婚妻。

又过了半月,三缄其口的陈家澄终于邀请谷黄二人出门,称有故人要与他们一叙旧情。一顶四人软轿和左右四名巡警开道的出行架势让黄谷二人极度不适应。黄有尊戏谑道:“我们这出巡,可比得上当年的县官大老爷?陈老爷。”谷维新不禁警觉起来,心想:听说南方革命都成功了,北方却还是清政府的地盘,我们被放了出来,总不见得是满清鞑子款待我们吧。他不时偷偷掀起轿帘的一角偷看外面的情景,可他并不熟悉京城的街道,看来看去是差不多的模样。走了不多时,软轿稳稳地停在了内阁总理官署门口。谷黄二人面面相觑,可见陈家澄满脸殷勤,谷维新顿觉这笑脸可怖,心想:这不会是鸿门宴吧。陈兄无故大献殷勤,此次是上了贼船了。他暗暗下决心,要是清廷要他签悔过书或向南方革命党写劝降书,他宁死不从,大不了就拼个鱼死网破。

谷黄二人如身负千斤重担,一步挪着一步随着陈家澄跨过照壁,绕过回廊,又穿过厅堂和花园,迈入了后院的一个偏厅。只见一位身材魁梧的老人站在门口。一见到此人,陈家澄慌忙上前两步,俯身跪下叩首。初时,谷维新并不知他是谁,但听陈称呼为“宫保”,他才恍然大悟,此人正是如日中天的总理大臣袁世凯(字项城,当时人尊称为袁宫保)。

见袁宫保目光如炬,似笑非笑地望着他们,谷维新悬着的心已提到了嗓子眼。他五官僵硬着,睁着眼睛可又不敢触碰对方犀利的眼神。他绷直了身体,伸出右手行握手礼。不想面前的老人突然笑着深深地打了一个揖。这一礼遇让谷维新和黄有尊受宠若惊,谷维新硬生生地将悬在半空的手缩了回去,也还了一揖,两人又依军队的礼仪行了礼。

袁宫保笑着说:“两位不必拘礼,你们现在是海内大名鼎鼎的人物,今天得以相见,深感欣慰。”谷黄二人不得不再次作揖道谢,此时陈家澄开口道:“谷兄、黄兄,千万不要客气和拘礼,袁宫保钦佩二位的慷慨大义,早年就嘱咐我暗中多加照拂,如今你们二位终于恢复自由,甚是喜人。”他接着又说:“二位泔水桥下的壮举,那可是名动天下。如今南北议和正当时,二位如能从中斡旋,以二位的名声促成和谈,那功绩堪比汉朝开国的张子房啊。”

谷维新心想:张子房,不就是张良,我何德何能可以做开国丞相,也不知道这到底是什么意思。他瞥见身旁的黄有尊手扶着椅子,后背倚靠着靠垫,满脸堆笑,不停地点头回应。因与外界断绝消息三年,他所知道的不过也是一些传闻,他拱手问道:“敢问这南和北究竟如何议和?小可实在不知事情的原委。”此时,袁宫保笑道:“哈哈哈,好!凡事都要问个所以然,果然名不虚传。当年就是你,一大早上就能背出‘存录’序言的炮兵正兵。好啊,果然英雄出少年。”谷维新腼腆地颔首,又拱手致意,心想自己十多年前的旧事竟然还被这样的大人物记得,心中不由对袁宫保多了几分亲近。陈家澄道:“听说孙文先生即将从欧洲回到上海,南方要成立临时政府,如今南北隔江对峙,袁宫保已经向朝廷痛陈利弊,还是以和为贵。”黄有尊频频点头,道:“是的是的,何必生灵涂炭呢,大家都是汉人。袁宫保堪称当世豪杰,我辈必定从中协助,尽力促成双方。”谷维新看了眼黄有尊,心想黄兄果然是熟悉官场上的那套,便附和道:“是的,黄兄留日时间长,加入同盟会时间比我久。我也可以联络留日的同学,必然能助宫保一臂之力。”

第二日,陈家澄将一张十万银票摆在了谷维新的面前。看着上书太古商号的银票,谷维新愣住了,那么多年,铜板、碎银,或鹰洋、日元纸票倒还是见过的,可遑论上万的银票那简直是天方夜谭,他本能地从椅子上站了起来,倒退了几步,忙不迭地说:“陈兄,无功不受禄,您的救命之恩还未报偿,这钱财实在万难接受。”陈家澄却平静地劝道:“谷兄刚刚恢复自由,要回乡探望老母,又要与陆小姐成亲,还要斡旋国事,个中种种都是花费。这些钱不过是川资,还有袁宫保恭贺您小登科的随礼。”这话说得如此委婉和周到,谷维新颇有些为难,他思量了片刻,笑道:“如此说来,袁宫保的美意,实在不能推辞,但实不需如此巨资。弱水三千仅取一瓢,您看,不如就一千可否?斡旋国事如需花费,再另议,可否?”两人多番来回推脱,拗不过的陈家澄心想:此人不贪财、不图色,还不识抬举,白白浪费了大人的心意。在官场乱局中,不知还能干净几天。便借口回禀,暂且收回了银票。

过了几日,三人辞别陈家澄,离开了梦境般的高床暖枕,各自踏上了返乡的行程。临行前晚,谷维新与黄有尊并肩蹲坐在花园的台阶上,抬头仰望多年未见的星空。自从特赦后,两人都没有单独说过话。“哎呀,这样坐着,搞得和牢里一样,”黄有尊故作嫌弃道,“以后都不想看到你。”这话听起来不可思议,但谷维新也有同感,彼此都不想提起三年暗无天日的囹圄生活,不见面也许是最好的方式。他回道:“就是,看着你都厌了。”黄有尊叹道:“真想不到我们能活下来,谷兄,革命就要成功了,以后要多保重。”谷维新见黄颇有感慨,不解地问:“黄兄,此话似乎另有深意?”黄有尊停顿了片刻,换了个口气,轻松地说:“啊呀,古人都说马上得天下,要马下治天下,我们要治天下了,自然要多保重。说不定,以后还能做个总理大臣。”谷维新笑着摇摇头,不再言语,心想:这家伙,和当年在日本留学一样,想着回国做个统领。第二日清晨,黄有尊坐着马车离开了,他要联络京津同盟会北方的同志,谷维新和陆秀英则由水路回上海。

六十七

俗话说近乡情更怯。下船后,谷维新就浑身不自在,身着呢子大衣、内搭西装的他顿觉喉咙口被领子卡得太紧,时不时转动一下脖子,又用手反复揉搓着浆洗定型的领口。秀英见他耳朵通红,笑道:“怕什么?我爹爹早知道我们的事情了,婶娘身体很好的,放心啦。”维新点点头,可这份从心底油然而生的紧张是无法言说的,虽说没有少小离家老大回的感触,可魂牵梦萦的故乡蓦然出现在眼前,他的眼泪抑制不住地流了下来。自从上次冒险出逃日本,已经过去五个年头了。上海租界依旧繁华,比记忆中的更加摩登,好几座从没见过的高楼矗立在江边……

从江边高耸的西式办公楼往大马路走去,穿堂风呼呼地吹得人睁不开眼。维新放慢了脚步,闭上眼,冰冷与干涩的西北风和略带温度的泪水交汇在一起,童年的记忆陡然浮现在脑海中。不知何时,父亲抱着他从这里走过,也是这样的穿堂风,也在这样的冬季,还有父亲轻轻笼在他的头上为他挡风的大手。谷维新伸出手,假意抚了下自己额前被大风吹乱的头发,就此终止短暂而温馨的回忆。拐个弯,喧腾闹猛的大马路映入眼帘,它比记忆中更宽阔了,可要在鳞次栉比的店铺中找到娘舅的成衣店让维新犯了难。

“就在前面,”秀英看维新犯迷糊的样子,假嗔道,“你又不是没来过,才几年呀,就把我家忘记了。”陆秀英的脚步又加快了些,离家五载,维新成了革命英雄,当年的私奔换来了衣锦还乡,她恨不得立刻回家,在父亲面前威风一把,还能彻底堵上小妈的嘴。可真到了家门口,她也有些胆怯。

午后,冬日的暖阳从两扇门中斜射进来,陆阿兴懒洋洋地眯着眼。他早已收到了女儿的来信,可不知道确切的返沪时间,已经连续多日坐在柜台面前了,可次次抬头张望都是空欢喜。下午的生意不多,晒晒太阳倒正合适。“咿呀”一声,门被缓缓地推开,陆阿兴微抬了下眼皮,见一对身着西式华服的男女。他习惯性地抬起头殷勤地问道:“先生、小姐随便看看,要做什么衣裳?”

来人摘下礼帽,正是谷维新,身边泪眼盈盈的女子正是他朝思暮想的女儿。陆阿兴曾幻想着哭天抢地、喜极而泣的重逢场面并没有发生。他激动地绕过柜台,跑上前,秀英轻轻唤了声“阿爹”,就低下了头。维新犹豫了片刻,还是叫了声“舅舅”。反复盘旋在陆阿兴脑海中的愤怒、担忧和思念,瞬间烟消云散只化作一句“回来就好”。他拍了拍维新的肩膀,看着眼前这个从小看着长大的孩子如今长大成人,成了革命英雄,比他父亲果敢干练得多,现在竟然要成为自己的女婿,不知该如何摆出长辈的模样。陆阿兴用舌头舔了舔干燥的嘴唇,斥道:“你这个小子,真吓得我们。”回想过去的种种,陆阿兴还是难掩喜悦之情,狂喜道:“好小子,现在不得了了。”

秀英见父亲比多年前清瘦了不少,发辫剪了后,短发凌乱地披在脑后,眼泪又不自觉地流了下来。倒是陆阿兴宽慰起女儿,又催促维新赶紧回家见见母亲。“年前打仗的时候,这里是租界,革命党,咳咳,你们的军队还不敢打进来,租界没有什么影响,”陆阿兴像想起来什么事似的,说,“倒是县城受了点影响,倷姆妈就是不肯到我这里来躲躲,前几日阿拉去看过她,没什么事。她这几日也在家等着倷哉。”

听闻此语,维新有点着急,他看了眼秀英,对陆阿兴说:“娘舅,那我,我先回去见见姆妈,我等歇再过来,秀英,秀英就先在这里啊。”见秀英没有反对,他转身快步离开了店铺,急匆匆地跑到马路上往县城方向跑。他在路口差点撞上执勤的红头阿三,又被一声“sir”提醒后,他才意识到自己再也不是曾经的穷学生,如此冲动实在撑不起他一身的西装革履。谷维新整了整衣衫,在路边站定了会儿,招手叫了辆人力车往家里赶。

县城的外墙上贴满了革命标语,原本守城门的清军成了巡警。人力车停在南门,他抬头看了眼南门的牌坊,加快脚步往家赶。家门口上悬挂的裁缝招牌已显露出原本的底色,稍许还残留了些一条条斑驳的漆色。谷维新站在门口,不敢开门。倒是身后传来了一声“啊呀,这不是谷家的儿子?都长那么高了?”他循声回头,见是一个盘着髻的中年妇人,维新忙欠了欠身算是招呼,可这位究竟是谁他完全没有印象。

门没有锁,谷维新掀开门帘,前厅的摆设没有变,唯独梁上挂着的衣服少了不少,显得前厅宽敞了不少。熟悉的气息让维新鼻子发酸,他走到架橱前,打开食笼,里面只有一碗冷饭和一碟没有肉的酱。维新紧紧闭了下眼睛,可不争气的眼泪已经湿润了眼角。他掀开通往里屋的布帘。里面有两间房,他不敢径直冲进母亲的房间,推开了自己小间的房门,却不想母亲就在那里。

自从知道儿子平安无事,卢氏每天都会来这个房间里坐坐,把儿子仅有的几件棉衣拿出来拆开洗后,缝好烫平。这几天她又将儿子的被褥洗晒,棉被里的棉花也找人重新弹了弹。起初,她并没有留意身后的动静,却不想脚步声靠近了。卢氏缓缓地回过身,抬起头,看到一身灰色呢子大衣的男人,她有点不敢相信自己的眼睛,竟有些恍惚。儿子在她心中留存的记忆仍然是那个十一二岁还在私塾读书的孩子,如今眼前的人,清瘦的脸庞,挺拔的身形,倒像她死去的丈夫。

维新没有等母亲起身,就扑通一声跪在了地上。母亲脸色蜡黄,深灰色的眼窝凹陷下去,像是多日没有睡醒过。即便是冬天穿着棉袄,也明显比记忆中的瘦了一圈。还没有叫出声,谷维新已泣不成声,伏在地上不敢起身。就在此时此刻,他猛然发觉,母亲才是他那么多年苦熬下来的动力,离家十载,唯一值得他欣慰的原来不是革命成功,而是母亲还健在。他暗暗下决心,未来的日子一定要陪伴在母亲和秀英身边。

卢氏扶起儿子,母子两人相拥而泣。待诉说了多年的离愁后,她拉着维新进了自己的房间,房内突兀的红色让维新很不适应。原本只是摆放些杂物的桌上堆叠满了外贴大红色喜字的礼盒。维新不解地望着母亲。卢氏拉着他的手坐下,略带愁容地说:“自从革命军入城后,就不时有扛着枪、穿军装的人来家里,把东西放下就走。我也不敢说话,来人倒也客气,指名道姓说给你的。来了好几拨人,哎,真的吓死我了。”维新一份份搬开,摞起来的礼盒约有十五六份,他内心琢磨起来:就当一天一份,十五六天,也就是我离开北京之后,难不成是袁宫保派人送的?不会,南北还不通呢,何况上海还是革命党的天下。听说上海的都督还没有人选,我也不认识啊。可是,南方这里,哪里有什么人知道我呢?所有的礼盒都贴着喜字,这明摆着是知道我的私事,也太神通广大了。难不成是陈先生?

维新无奈地看着母亲,说:“我也不明白,不知是谁送的。”卢氏说:“我也没有拆开,维新,这礼太厚重了,哪天你退回去。”维新没有做声,他有些懵,心想:又不知道是谁送的,怎么退呀?但这种不表态在卢氏眼中就是否定,她不由提高了嗓门,厉声说:“你听到了没?这到底是什么来路的人?现在外面不太平,你别糊里糊涂地,你还记得你爹说的吗?正道,行正道!”见母亲又如记忆中这般严厉,维新心中原先对母亲的忧虑倒消散了些,但究竟是何人对他的行踪了如指掌,他实在猜不透,可又生怕母亲担心,也不敢说出心中的顾虑。此时脑海中突然闪现出一个奇怪的念头:难不成我今天前脚刚到家,后脚他们就来寻我。我倒要看看,谁有那么大的本事。

三年身陷囹圄,却也可谓是身在世外,谷维新对革命阵营中的派系一无所知,懵懵懂懂地答应了斡旋南北议和,却不知即将面对什么样的纷争。名则隐退、实则被驱逐的罗玉甫又将何去何从,且看下期分解。