借助科学史素材 用好证据和模型

顾晔

摘要:在分析当前使用的三种版本高中化學教科书对“认识有机化合物”的编写特征的基础上,以人教版第二册“认识有机化合物”的第一课时为例尝试了突出证据推理和模型认知的教学设计,借助科学史素材帮助学生感知历史上的科学家如何获知甲烷的结构,借助球棍模型搭建探究结构纷繁多样的有机化合物,以期学生通过本节导论课的学习能够获知有机化学的学科特征和学习方法,并在此基础上促进学生对科学本质的理解。

关键词:证据;模型;科学史;甲烷

文章编号:1008-0546(2022)04-0020-04

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.04.004

一、教科书编写意图的分析

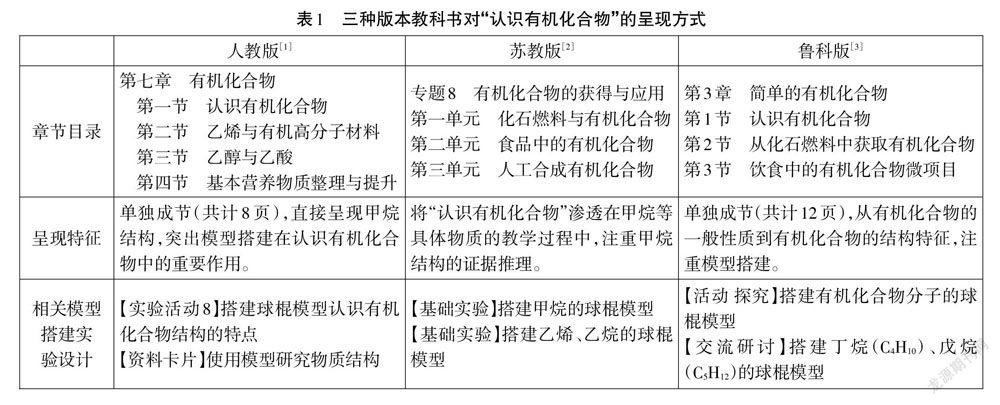

“认识有机化合物”位于人教版(2019版)普通高中教科书必修第二册的第七章第一节,是必修模块有机化合物的起始章节,有着高中学生接触有机化学基础的导读作用,相比于元素组成丰富的无机化合物,有机化合物组成元素简单但结构多样,故学习有机化合物更加需要强调方法的介绍,因此“认识有机化合物”的设置显得非常必要。相比于人教版教科书,另外两种版本(苏教版、鲁科版)也有类似的编写设计,但呈现方式略显不同(表1)。

二、课程标准的研读

1.内容标准和学业要求

本节课是必修模块有机化学的引入课,在课程标准中位于必修课程的主题4“简单的有机化合物及其应用”,内容要求为“知道有机化合物分子是有空间结构的,以甲烷、乙烯、乙炔、苯为例认识碳原子的成键特点”;对应的学业要求为“能概括常见有机化合物中碳原子的成键类型。能描述甲烷、乙烯、乙炔的分子结构特征,并能搭建甲烷和乙烷的立体模型。”在教学策略上建议教师“通过模型拼插等活动引导学生认识有机化合物中碳原子的成键特点、价键类型及简单分子的空间结构。”[4]可见,就面对有机化学几乎零基础的学生来说,不同的教科书编写方式并不影响“认识有机化合物”的教学内容的选择,而且就教学方法而言三种版本教科书还是有共性的,例如都重视模型搭建在认识有机化合物成键特点教学中的作用。

2.学科核心素养的解读

“认识有机化合物”是必修模块学生认识有机化合物的入门课,本节课有着绪言的功能,是培育学生“证据推理和模型认知”学科核心素养的良好契机。除了认识有机化合物的模型搭建体现了“模型认知”的素养(知道可以通过分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律)外,“证据推理”的素养在甲烷的发现到确认中也可以达成。

甲烷是最简单的有机物,不同的教科书均以该有机物作为引入素材,可就是这样一种简单的有机化合物,人类从认识到确定它的结构也花费了数百年时间。如何确定甲烷的分子组成及其空间结构?这是绝佳的培养学生证据意识的教学素材。证据推理的学科核心素养是指具有证据意识,能基于证据对物质组成、结构及其变化提出可能的假设,通过分析推理加以证实或证伪;建立观点、结论和证据之间的逻辑关系。那么科学家在探求甲烷的结构过程中提出了哪些假设,这些假设如何被证实或证伪?或许这要比记住甲烷的正四面体结构更加重要。

三、教学过程及设计

1.引入

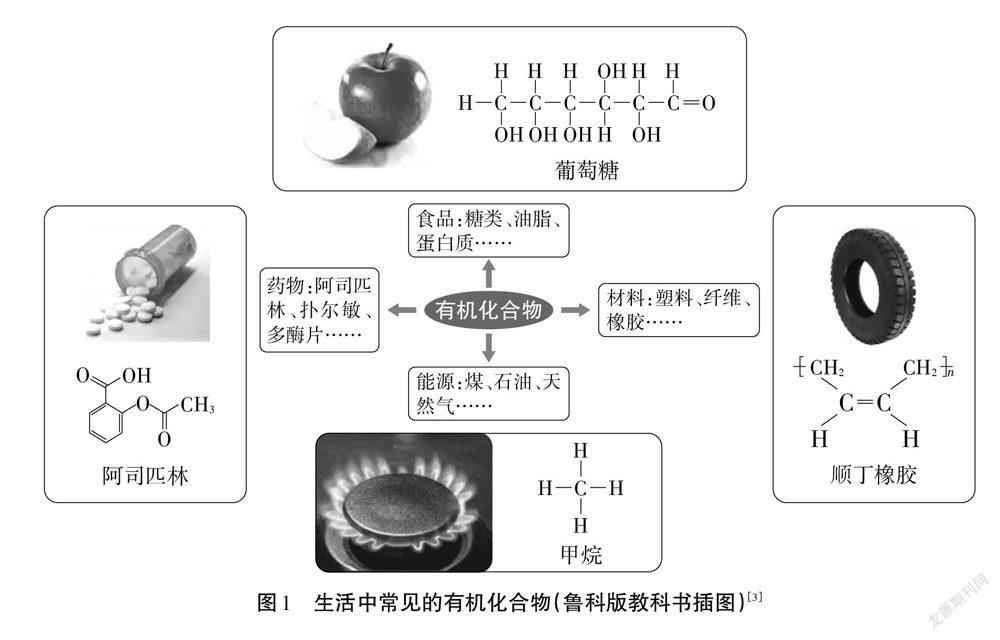

[教师]近200年来,有机化学蓬勃发展,人工合成的有机物应用广泛。人类的衣、食、住、行一刻都离不开有机化学。有机化合物是生命活动的物质基础,也是能源开发和新型合成材料研制的基础物质。

[图片展示]生活中常见的有机化合物(图1)。

[板书]第一节认识有机化合物

[教师]与无机化合物相比,有机化合物的组成元素并不复杂,但化合物数量众多,性质各异。甲烷是最简单的有机物,结合素材1,谈谈你对甲烷的发现有哪些新的认识?

[科学史素材1]甲烷的发现我国西周年代写成的算卦占卜的书《周易》中,在谈到一些自然界发生的现象时说:“象曰:‘泽中有火。”这里的“泽”就是沼泽。“火井”是我国古代人们给天然气井的形象命名。意大利物理学家伏打(A.Volta)在1776年写给他的友人的信中,叙述了发现甲烷的经过:他在意大利北部科摩(Como)湖的淤泥中收集到一种气体,他点燃了这一气体火焰呈青蓝色,燃烧较慢,需要10-12倍体积的空气才会燃烧爆炸,不同于可燃性空气(氢气)的燃烧。

提出原子论的英国化学家道尔顿也和伏打一样收集了沼气,并进行了研究。

1790年英国医生奥斯汀发表燃烧甲烷和氢气的报告。他测定了甲烷比氢气重,而且氢气燃烧生成水,甲烷燃烧生成水和二氧化碳。他确定甲烷是碳和氢的化合物。

[教师]甲烷是最简单的有机化合物,很早就被人类发现,然而化学家为了搞清楚甲烷的结构却用了上百年的时间。

2.研究一个碳原子的有机化合物

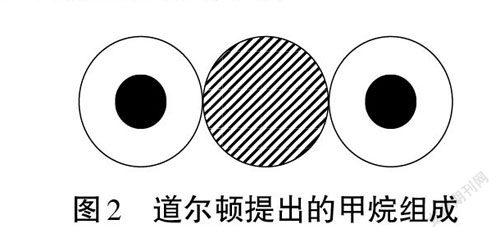

[思考]结合道尔顿的甲烷示意图(图2)和下列数据,说说你对甲烷分子组成的认识。已知在标准状况下甲烷的密度是0.717g·L-1,含碳75%,含氢25%。利用这些数据怎样确定甲烷中碳、氢原子个数比和分子式?

设计意图:学生在初中就知道甲烷的分子式是CH4,此处仍引用苏教版教科书中的“交流讨论”让学生通过计算得出其实验式和分子式,一方面渗透了研究有机物分子结构的一般方法,另一方面还借此培养学生的证据意识,推翻图2中当时的权威道尔顿提出的甲烷组成。

[过渡]知道了甲烷的元素组成,其分子中的碳氢原子是如何结合的?图3是几位科学家提出的甲烷模型。

[科学史素材2]甲烷结构认识的发展德国化学家凯库勒提出了碳原子是四价的概念和碳原子本身可以互相连接的概念。gzslib2022040221071875年,范特霍夫提出四价碳原子的正四面体模型,并用此模型解释对映异构体。

[板书]一、甲烷的结构

[讨论]结合图3和素材2的文字材料,说说你如何看待科学家逐步认识甲烷立体结构的过程?

[学生活动1]通过球棍模型的搭建,你能发现甲烷的几氯代物(n=1~4)只有一种结构能够支持范特霍夫提出的四面体模型?

[教师]展示二氯代物的结构式和立体构型(图4)。

设计意图:甲烷的分子式是CH4确定之后,科学家确定其空间结构又花费了很长时间,范特霍夫在平面形分子大行其道的时代如何确定自己的结论?这让学生知道科学的发展不是一蹴而就的,不同时代科学家需要根据事实不断去完善相关理论或模型,相比于直接告知其空间构型这样的设计更加有助于学生理解科学的本质。

3.研究两个碳原子的有机化合物

[学生活动2]搭建两个碳原子的碳氢化合物的模型。

(1)用手边的模型材料搭建2个碳原子可能形成的碳氢化合物模型。

(2)小结你们搭出模型的结构特点。

设计意图:由于碳最外层四个电子,给学生提供的模型包括黑色的四孔球和白色的一孔球,短棍若干。在搭建过程中,学生会发现碳原子和碳原子之间除了可以形成碳碳单键(即一根短棍相连接),还可以形成双键或者三键。

[板书]二、有机物种类繁多的原因有机化合物中碳原子不僅可以与其他原子形成4个共价键,而且碳原子与碳原子之间也能形成共价键,可以形成单键、双键或者三键。

4.研究四个碳原子的有机化合物

[学生活动2]搭建四个碳原子的碳氢化合物的模型(图5)。

(1)用手边的模型材料搭建4个碳原子可能形成的碳氢化合物的模型。

(2)尝试对小组搭出的不同模型分类,指出分类依据。

设计意图:有机化合物种类繁多的原因除了成键方式的多样性还有碳骨架是链状还是环状还是二者均包含,这在三个及以上碳氢化合物中可以发现,选择四个碳原子一方面是人教版教科书的安排(经典再现),另一方面考虑到学生搭建时成环的便捷,学生在搭建时能够明显感受到三元环较大的“环张力”。

[课堂总结]通过模型的搭建,我们发现对有机化合物的研究,需要在了解碳原子成键规律的基础上,认识有机化合物的分子结构,在此基础上,面对更多的有机化合物我们还要对它们进行分类,并认识决定它们性质的特征基团。

四、对本节课的两点思考

1.认识有机化合物的教学内容选择

在介绍具体有机化合物(如甲烷、乙烯等)之前是不是需要安排一节类似绪言一样的课程,这一点从三个版本教科书的编写来说是仁者见仁智者见智的,教科书的编写有自身的逻辑体系,而教学除了要考虑知识的逻辑起点还有兼顾到学生的学情现状。近年的教学发现,部分学生(还要考虑学生的生源情况)反映有机化学不太好学,笔者认为很大程度上这部分学生没有掌握有机化学较为独特的学习方法(研究方法),而在大量涌现的有机化合物出现之前,讲一讲研究有机化合物的一般方法是非常必要的,不仅要介绍,还要从不同版本教科书和网络资源中寻找资源,帮助学生迈好学习有机化学的第一步。

2.认识有机化合物的教学期望

学科核心素养的落实是教学的落脚点,对于“认识有机化合物”这一新授课,课程标准中“素养4证据推理和模型认知”尤其值得在教学过程中好好落实。本节课是我应邀给南京晓庄学院师范生上的一节观摩课,上课过程中,他们扮演高中学生的角色参与听课、模型搭建、课堂互动。在课后的互动交流中,他们纷纷感受到“证据推理和模型认知”在这节课中的落实,甚至还有学生提出“为了与道尔顿的化学史素材对应,计算题的情境设置能否具有历史感?”可见,证据推理不是依靠简单的讲授就能实现的,需要创造真实的情境,学生认为当时的研究条件还不足以得出“甲烷的密度是0.717g·L-1,含碳75%,含氢25%”这样的数据,那么在素材的加工上还有必要继续查阅资料,找出同时代有机物元素组成的测定方法。再如,在“模型认知”素养的达成过程中,师范生们的模型搭建并没有“照方抓药”,甚至搭建出一些意想不到的的模型,表面看会影响教学进程,其实好好引导可以更大程度实现模型的教学功能,例如有学生在活动3中搭出教科书中没有的C4H4,教师是否可以就此提问:

(1)这样的有机物存在吗?(2)结合搭建模型的感受,预测该有机物是否稳定,为什么?......毕竟,有机化合物的合成日新月异,谁也不敢保证明天又有怎样的新物质被合成出来,没有过多限制的模型搭建除了可以帮助学生理解有机物的成键方式,还能促进他们的科学创新意识,何乐而不为呢?

参考文献

[1]人民教育出版社,课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心.普通高中教科书·化学·必修·第二册[M].北京:人民教育出版社,2019.

[2]王祖浩.普通高中教科书化学·必修·下册[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2019.

[3]王磊.普通高中教科书·化学·必修·第二册[M].济南:山东科学技术出版社,2019.

[4]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017版)[S].北京:人民教育出版社,2018.