门源M6.9地震诱发地质灾害特征研究

王 谦, 钟秀梅, 高中南, 马金莲, 万秀红, 杨义煊, 刘岸果

(1. 中国地震局(甘肃省)黄土地震工程重点实验室, 甘肃 兰州 730000;2. 甘肃省地震局, 甘肃 兰州 730000; 3. 青海省地震局, 青海 西宁 750000)

0 引言

2022年1月8日1时45分,青海省海北藏族自治州门源回族自治县发生了MS6.9地震,震源深度10 km,震中位于37.77°N,101.26°E (http://www.csi.ac.cn/),震源机制结果显示为走滑型,震中烈度为Ⅸ度。根据中国地震局地质研究所的初步研究结果,本次地震的发震断裂为位于冷龙岭断裂和托莱山断裂之间阶区的道沟断裂[1]。

本次地震震区地形地貌和构造环境如图1所示。震中位于青藏高原块体和阿拉善块体的过渡区,发育有祁连山—河西走廊逆冲断裂系。区内主要大型断裂包括托莱山断裂、冷龙岭断裂、肃南—祁连断裂、门源断裂、民乐—大马营断裂、皇城—双塔断裂、民乐—永昌断裂等[2]。震区属高原地形,高程约在1 200~5 250 m,地形整体呈西南高、东北低的特征;NW走向的祁连山脉横亘于中部,山体陡峻,其西南侧为门源盆地,地势相对平缓。区内出露岩层主要有中寒武统(ε1)、下奥陶统(O1)、中奥陶统(O2)、中志留统(S2)、泥盆系(D)、石炭系(C)、二叠系(P)、三叠系(T)和第四系(Q)等,其中第四系多为陆相松散堆积物,多分布于沟谷及两侧山前,成因主要为冰碛、冲积等,类型以砂砾层、卵石、粉土和砂土为主,其分布厚度普遍较小,且到山前逐渐减薄。震区内主要河流有大通河、永安河、道河、老虎沟河、白水河、八宝河、莱日图河、西大河、东大河等,极震区内河谷夹于山脉之间,多呈“U”型。震中100 km范围内近百年来共发生5级以上强震13次,主要地震包括1954年甘肃山丹M7地震、1986年青海门源MS6.4地震、1990年甘肃天祝MS6.2地震、2003年甘肃民乐—山丹MS6.1地震和2016年青海门源MS6.4地震等,最大地震为1927年甘肃古浪M8.0地震[3]。

图1 门源M6.9地震诱发地质灾害分布图Fig.1 Distribution of seismic geo-hazards induced by the Menyuan M6.9 earthquake

地震地质灾害通常包括地震诱发滑坡、崩塌、滚石,软土(黄土)震陷,砂土、粉土液化、地裂缝和泥石流等,不仅给震区民众的生命财产造成极大损失,还严重影响铁路、公路、水利、电力等基础设施的运营安全[4-5]。影响地震地质灾害的主要因素除地震本身之外,场地条件(断裂带位置、土层厚度、岩土体性质、水文条件及地形地貌等)的影响也尤为显著[6-8]。本文以门源M6.9地震诱发地质灾害为研究对象,通过采用现场调查和地震前后遥感影像对比分析的手段,得到了本次地震诱发地质灾害的分布特征[9];结合现场调查结果,得出了崩塌(落石)、滑坡(不稳定斜坡)、砂土液化和地裂缝等典型地震地质灾害的主要特点。通过综合考虑发震构造、地形地貌、气象水文、场地环境条件等因素,提出了地震地质灾害不发育的可能原因,并对地震地质灾害的长期效应进行了分析预测。研究结果可为本次地震造成的重大工程抢险应急处置提供一定的理论参考,并可为地震地质灾害长期效应的应对提供参考依据。

1 地震地质灾害的总体特点与分布

本次地震诱发的地质灾害主要包括崩塌、落石、滑坡、砂土液化和地裂缝等。受发震构造、震源机制、地形地貌、地层岩性和气象环境条件等多因素的影响,崩塌、滑坡总体规模较小,而在震中附近的硫磺沟、大梁、景阳岭等地形成了多条地表破裂带,伴生了大量的地裂缝,导致硫磺沟内多处斜坡和人工堆积体成为不稳定斜坡体,并沿着地裂缝发育有多处喷砂冒水点。

图1为现场调查得到的地震地质灾害分布图,图中所插表格为不同烈度区内地质灾害点数量的统计结果。由图1可知,地震地质灾害主要分布在震中附近、祁连山南麓的硫磺沟、石峡门、大梁、大圈窝、东沟、红沟等地,呈现沿发震断裂两侧集中连续发育的特征;G227宁张公路K151~K156景阳岭段分布有连续崩塌、滑坡;在建门(源)—扁(都口)高速公路景阳岭隧道上行线进口处发育有不稳定斜坡。相比于祁连山南麓,祁连山北麓地震地质灾害以小规模的崩塌、落石、滑塌为主,且仅在离震中较近、地形起伏较大的平羌沟附近分布较为集中;此外,位于Ⅵ度区的肃南裕固族自治县皇城镇、民乐县永固镇分布有零星的黄土崖崩。震中西南侧的门源盆地地形相对平缓,未见明显的地质灾害发育。

2 典型地震地质灾害特征

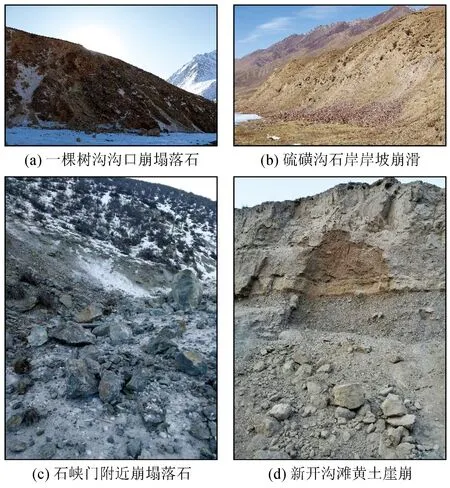

2.1 崩塌和落石

根据《青海门源6.9级地震烈度图》[10],本次地震诱发的崩塌和落石灾害主要分布在Ⅷ度和Ⅸ度区,受地层岩性的影响,主要为小型的岩体崩落,多呈散落型,部分落石体积达数立方米,且在冲沟边缘、河谷两岸等流水侵蚀处较为发育。此外,在位于Ⅵ度区的肃南裕固族自治县皇城镇新开沟滩附近和民乐县永固镇姚寨村附近分别发育有1处小型黄土崩塌(崖崩)。图2为地震诱发的典型崩塌和落石灾害的照片。

图2 门源M6.9地震诱发典型崩塌和落石灾害Fig.2 Typical collapse and rockfall disasters induced by the Menyuan M6.9 earthquake

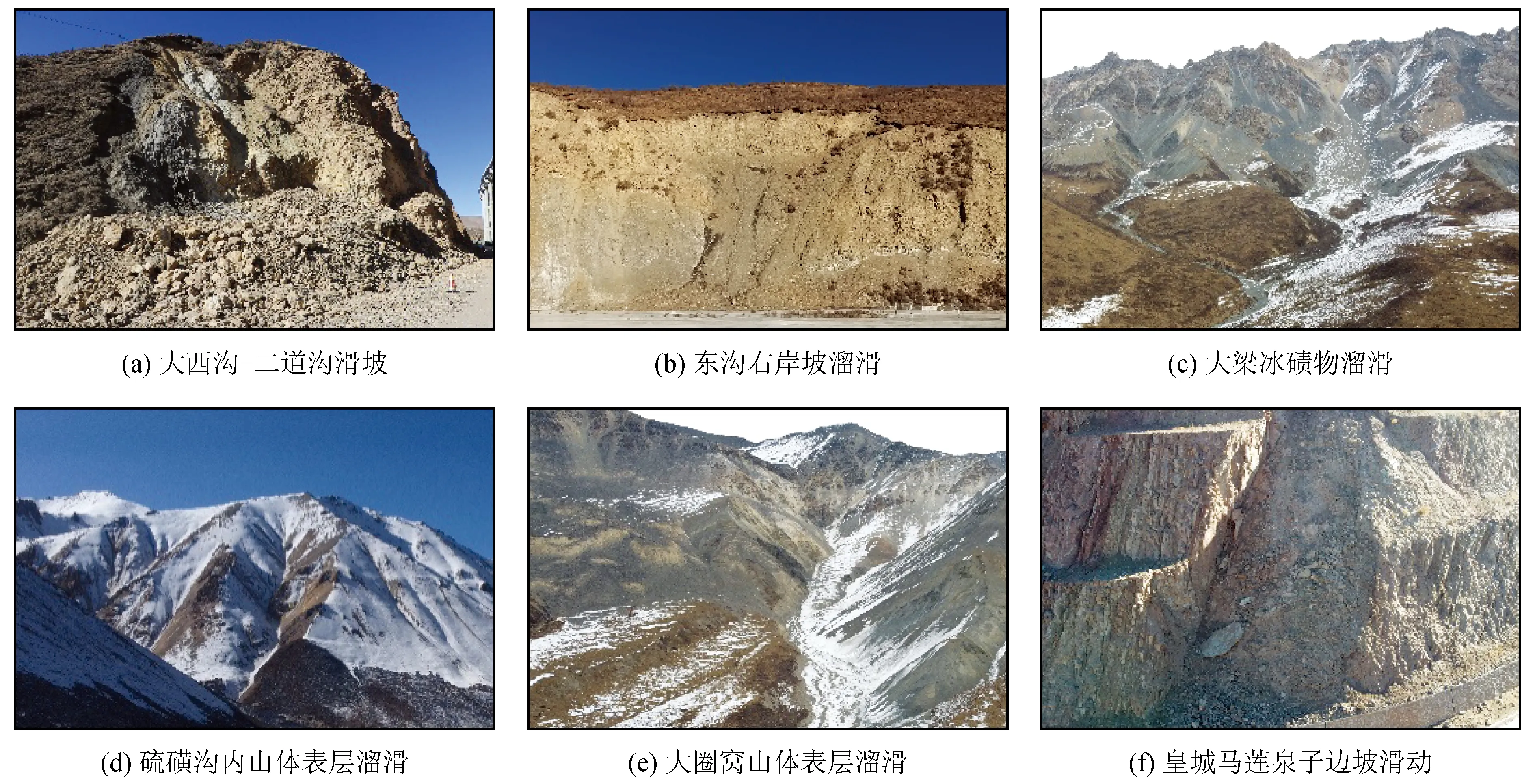

2.2 滑坡

本次地震诱发的滑坡多为岩质滑坡,主要分布在极震区附近的硫磺沟、大圈窝、红沟、大西沟、二道沟以及平羌沟内,多沿发震断裂呈线性分布,最大滑坡位于G227线宁张公路二道沟—大西沟段,由一系列线性分布的小型滑坡体组成,高度10~20 m不等,总宽约320 m;滑坡堆积体堵塞了G227公路,巨大的石块冲出公路,造成了张扁高速施工区围挡破坏。震中附近的硫磺沟内滑坡分布较为集中,但多数为高陡斜坡冰碛物流滑或U形河谷高角度岸坡表层土体溜滑,规模均相对较小;大梁南侧的高陡斜坡有多处冰碛物溜滑,规模相对较大。此外,位于Ⅶ度区边缘的肃南裕固族自治县皇城镇马莲泉子附近发育有一处公路边坡滑坡,体积约为10 m3。图3为本次地震诱发的典型滑坡灾害照片。

图3 门源M6.9地震诱发典型滑坡Fig.3 Landslides induced by the Menyuan M6.9 earthquake

2.3 饱和砂土液化

本次地震诱发的饱和砂土液化灾害主要分布在硫磺沟内永安河石峡门往东约2 km至红沟段的河床上,液化后砂土沿地裂缝形成串珠状的连续喷砂冒水点,喷出物多为粉细砂。这可能是由于冬季表层土体冻结深度超过2 m,而冻土强度较大,使得液化后的饱和砂土无法冲破冻土层挤出,因而选择通过地裂缝喷出地面。通过调查还发现,在地面上发育喷砂冒水点处的地裂缝较窄,一般为几毫米至十数毫米,而在地表破裂切过永安河河床处及较宽的地裂缝处未发现明显的喷砂冒水现象,这可能是由于裂缝宽度较大时,冻土下部液化后土体的孔隙水压力消散较快,使得其无法到达地面,因而未形成喷水冒砂点。图4(a)为地表破裂切过永安河处附近的砂土液化点,喷出的砂土沿着地表破裂分布、残留在破裂的两侧,喷出物的粒径、颜色与地表土存在显著的区别,且不同区域喷出的水砂量存在一定的差异;图4(b)所示为兰新高铁硫磺沟大桥附近的砂土液化点,由于地裂缝宽度较小,多个不连续的喷砂冒水点沿着地表破裂呈串珠状分布;图4(c)为河谷底部砂土液化形成的冰面鼓包,冰面的破裂呈一系列大小不一的同心圆,多个鼓包亦呈串珠状线性分布。需要说明的是,地震造成兰新高铁硫磺沟大桥严重破坏,桥墩最大沉降量约30 cm,砂土地震液化可能是造成桥基沉降的主要原因之一。

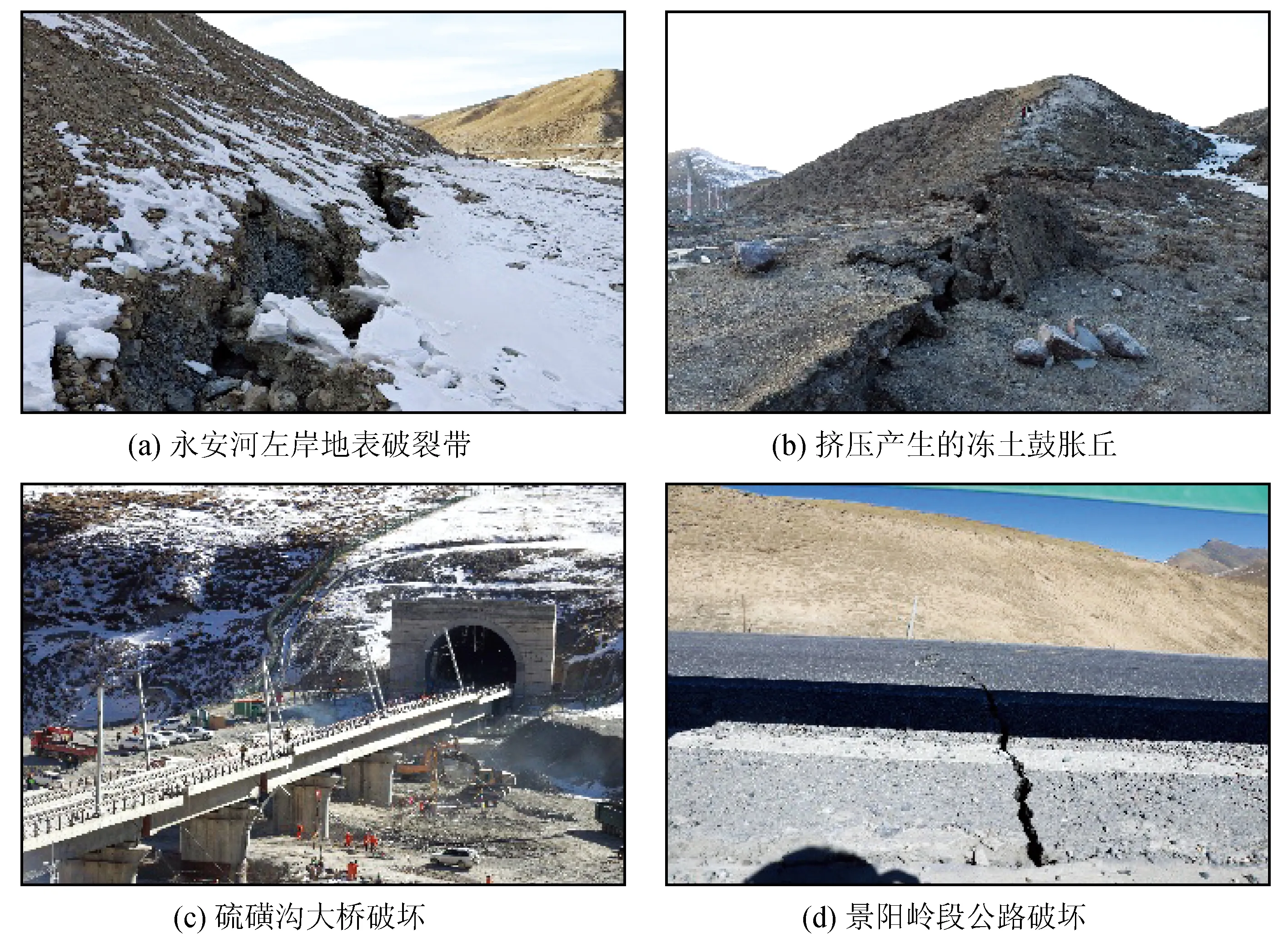

2.4 地裂缝

本次地震在极震区形成了4条左旋左阶斜列的地表破裂带,总长度超过25 km[1,3]。现场测得最大位错量约300 cm,最大拉张裂缝宽度约为70 cm。图5为地震产生的地表破裂带和地裂缝,其中,图5(a)为石峡门往东约2 km处永安河左岸地表破裂;图5(b)为地表错断挤压形成的冻土鼓胀丘,最大高度约1.2 m。地表破裂造成了大量的工程震害,包括兰新铁路大梁隧道、祁连山隧道和硫磺沟大桥破坏,G227线景阳岭段、硫磺沟内公路破坏、引硫济金水利枢纽工程输水隧道破坏等,经济损失巨大。图5(c)为断层错动造成的兰新铁路硫磺沟大桥破坏,图5(d)为断层错动形成的地表破裂造成的G227线破坏。

图5 门源M6.9地震地表破裂带和典型工程震害Fig.5 Surface rupture and typical damage of projects induced by the Menyuan M6.9 earthquake

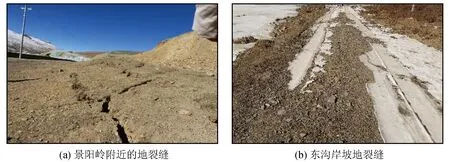

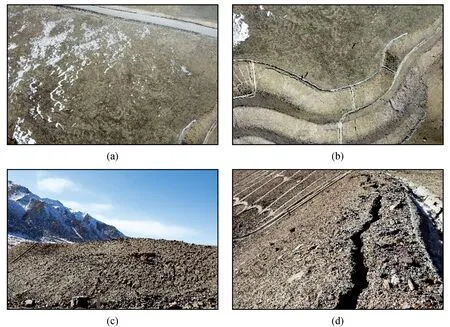

此外,地表破裂和地裂缝还导致了硫磺沟、景阳岭等地产生多处斜坡体和岸坡产生拉张裂缝,从而使得斜坡和堆积体的稳定性发生变化。图6为地震产生的典型拉张裂缝。图7所示为硫磺沟内永安河右岸的一处人工堆积体,地震导致堆积体顶部产生多条拉张裂缝[图7(a)],坡肩处产生明显的沉降区[图7(b)],多级斜坡坡体处被裂缝贯穿[图7(c)],最大裂缝宽度超过10 cm[图7(d)]。

图6 门源M6.9地震诱发的典型拉张裂缝Fig.6 Tension cracks induced by the Menyuan M6.9 earthquake

图7 地震产生地裂缝导致的不稳定斜坡Fig.7 Unstable slope induced by cracks

3 讨论

3.1 地震地质灾害不发育的主要原因

本次地震地质灾害主要集中分布在极震区附近,崩塌、滑坡地质灾害规模较小,砂土液化点分布集中,喷出物体积有限;尽管地震形成了总长约25 km的地表破裂带和大量的拉张裂缝,但其仍主要分布于极震区内,地震地质灾害总体不发育。

根据图1,本次地震地质灾害在祁连山南麓的发育远大于北麓。除考虑发震断裂位于祁连山南麓、相同条件下近断层地震动强度较大容易诱发地质灾害外,由于震区位于青藏高原东北缘,是青藏高原向大陆内部扩展的前缘部位,构造变形极为强烈,地震活动较为活跃[11],使得震区附近断层破碎带沿其展布方向较为发育。研究表明,软弱的断层破碎带对通过的地震波有削弱作用,且断层破碎带上覆岩体的厚度越大,对地震波的阻隔作用越强[12-13]。因此,断层破碎带对地震波的阻隔明显地减弱了祁连山北麓的地震地质灾害的发育。其次,位于地震影响区的门源、祁连、肃南、民乐、山丹、永昌冬季季节性冻土冻深约为1.0~2.0 m,部分高海拔山区为多年冻土分布区[14],冬季表层岩土体冻结,强度显著增加,使得崩、滑灾害数量较少、分布范围集中、规模较小,且对喷砂冒水点的分布具有明显的控制作用。此外,震区覆盖层厚度普遍较小,强烈的构造作用使得多数山体基岩裸露,从而使土层对地震动的放大作用十分有限,导致地震地质灾害总体较轻。

通过对比1986年8月26日门源MS6.4地震和2016年1月21日门源MS6.4地震的烈度分布和地震地质灾害发育情况发现,两次MS6.4地震的极震区烈度均为Ⅷ度,地震灾害总体较轻。其中,2016年1月21日的MS6.4地震地质灾害不发育[15-16],极震区内地震地质灾害较轻、低烈度区存在与地质灾害相关的烈度异常区等特征与本次地震的Ⅷ度区、低烈度区地震地质灾害特征有一定的相似性。而1986年8月26日MS6.4地震在Ⅷ度和Ⅶ度区内诱发了较多的地裂缝和小规模滑坡灾害,且在干树湾沟脑附近的雪山上诱发了2处规模较大的雪崩,震区地裂缝较发育,崩塌落石较为普遍[17-18],震害相比于本次地震Ⅷ度区、Ⅶ度区内更加严重,进一步说明了冬季表层土体的冻结对地震地质灾害,尤其是崩滑、落石等灾害具有一定的抑制作用。

3.2 地震地质灾害长期效应预测

地震地质灾害的长期效应是指强震后地质灾害的发生过程和发育规律。强震诱发的大量裂缝、松散的堆积物,为震后降雨触发大规模泥石流和滑坡提供了物质基础[19]。

根据图5、图6,本次地震在极震区产生了大量的地表破裂和地裂缝,导致了硫磺沟内、景阳岭等的多处斜坡和人工堆积体稳定性减弱,且裂缝发育导致岩土体的强度可能会受冻融循环作用的影响进一步减弱。而在后期降雨、冰雪融化等作用的影响下,水的入渗将会导致斜坡和堆积体的强度进一步减弱,进而诱发滑坡灾害,堵塞河道,从而影响公路、铁路、水利等工程的安全运营。

此外,根据图2、图3,本次地震诱发的崩塌、滑坡地质灾害主要表现为散落状岩体崩落,多数滑坡表现为冰碛物和表层岩土体的溜滑,这些松散的堆积物散落在沟床之上,在集中降雨、冰川融水的作用下存在一定程度的泥石流灾害风险。

4 结论

通过以上研究得出了如下主要结论:

(1) 地震地质灾害总体不发育,类型包括崩塌、滑坡、饱和砂土液化、地裂缝等,且集中分布于极震区附近,断层破碎带对地震动的阻隔作用、覆盖层薄、地表土冻结可能是造成本次地震地质灾害总体不发育的主要原因。

(2) 崩塌、滑坡地质灾害规模较小,主要表现为散落状岩体崩落,多数滑坡表现为冰碛物和表层岩土体的溜滑。

(3) 饱和砂土液化沿较窄的地裂缝呈串珠状分布,喷出物多为粉细砂,其受表层土体冻结和裂缝处孔隙水压力消散的影响显著。

(4) 地震产生的大量地裂缝导致斜坡和堆积体的稳定性减弱,在耦合集中降雨、冻融循环等因素后可能诱发滑坡灾害,崩滑产生的沟床处的松散堆积体作为物源,可能会增加地震影响区泥石流灾害的风险。

致谢:本次科学考察得到了兰州大学地质科学与矿产资源学院、青海省地震局和金昌市“引硫济金”工程枢纽管理所的帮助;中国地震局兰州岩土地震研究所、中国地震局地震预测研究所、甘肃省地震局震害防御处、公共服务处和应急服务中心对震害调查和科学考察工作给予了大力支持;研究生许晓威、梁玉鑫和程超参与了资料收集和绘图,在此一并致谢!