诗意与禅性:何大草《春山》的叙事美学

摘要:何大草创作的小说《春山:王维的盛唐与寂灭》再现了诗人王维生命中的最后一年,对王维与众不同的精神世界进行了富有哲学意味的探索。在创作过程中,作者采用“诗意剪裁”的方式对诗歌进行情境化解构,对王维生命中的诗与禅、爱与欲、生与死等主题都进行了细致入微的具体描摹,引人深思。

关键词:何大草王维“诗意裁判”

何大草的小说《春山:王维的盛唐与寂灭》(以下简写为《春山》)初稿写成于2017年,定稿于2019年秋。这部小说的雏形源自作者2014年拜访王维在辋川的生活之地后所写的一篇散文。作者用平淡质朴却富有诗意的文字,细致地描摹了诗人王维的日常生活与精神世界,对王维生命中的最后一年进行了碎片化的勾勒与想象—— “王维的最后一年,是和裴迪一起度过的”。读完此著,笔者所感受到的是书中“诗意”的叙事所散逸而出的“禅性”意蕴,下面将展开进行论述。

一、“诗意裁判”的结构

《春山》全书共十二章,主要以“访吕逸人不遇”“回到辋川”“三封信”“小码头被打”“屋漏痕”“后山寺壁画”等几个重要情节为骨架,再以碎片化的日常点滴为其血液,共同勾勒出了王维生命中的最后一年。《春山》的总体结构呈现为一种“诗意裁判”式的美学风格。“诗意的裁判”是1833年恩格斯在《致拉法格》中提及的,是对生活和自我的一种价值选择。胡经之指出:“文学艺术对生活的‘诗意的反映’,其核心则是‘诗意的裁判’,是價值判断。只是这种价值判断蕴含在人生体验中,融入艺术创造的意象世界中。‘诗意的裁判’当然涵盖对真、善、美的肯定,但不限于此,也还有对假、丑、恶的否定。”史料中关于王维的生平事迹记载很少,有的阶段甚至是空白的,这种空白恰好为文学想象留下了空间。

何大草并未对王维完整的一生作传,而是截取了王维一生中的最后一年,即便是这最后一年,小说中也并没有一条完整的叙事线索,只是通过碎片化和场景化的日常点滴,完成了对王维生活的想象与内心的探索。如作者本人所说:“王维呢,我觉得是代表最精致、最脆弱的那样一种天才。在我越来越年长的时候,发现了一些朴素的东西,一种精致的脆弱,虽然脆弱但又带着一种不朽之美。我写这个小说,字字句句在向盛唐致敬,也是向王维致敬。”

从小说中可以看出,何大草十分注重雕琢情境的画面感,且都以王维为核心。作者所展现的文字风格正如王维的诗歌风格一样,表面看似平淡无实,实则包藏着无尽意蕴。这种锤炼场景氛围的叙事方式,要比凸显戏剧性的情节更能让读者体会王维的心境,尤其关于王维与裴迪的大量日常谈话,都富有很深的韵味,暂举一例如下:

“你修禅一辈子,还是没把两颗心放平。”

“两颗心?”

“一颗苍老的心,不争。一颗童心,必争。”

王维默了默,哈哈大笑!笑声尖细、苍哑。

全书十二章中,王维与裴迪的日常和后山寺壁画所占篇幅最多,前者主要表现王维的“诗意”,后者着力表现王维的“禅性”。不过对于王维而言,“诗意”和“禅性”并非完全分离,而是渗透在日常点滴之中,这种渗透主要得力于作者对结构的诗意设定。

二、“拟陈述”的叙事

何大草对场景的画面感十分注重,其创作手法主要表现为对王维的诗歌进行情境化解构,即围绕诗歌本体对诗人作诗情境进行一种合理想象,将诗歌意蕴浅化为生活中的普通场景。这原本是一种“去诗意”的做法,但作者对“去诗意”之后的情境又重新赋予了“诗意”,也就是一种“拟陈述”的表达方式。“拟陈述是不能被经验事实证实的陈述。……拟陈述是一种非真非假、仅仅是为了表达和激发情感的陈述。”所以,作者解构诗歌的目的实质上并非为了还原王维作诗的真实场景,而是通过对诗歌情境的想象,探索他所理解的王维的内心宇宙,因为这种“拟陈述”追求的绝非物理上的真实性,而是情感意义的真实性。

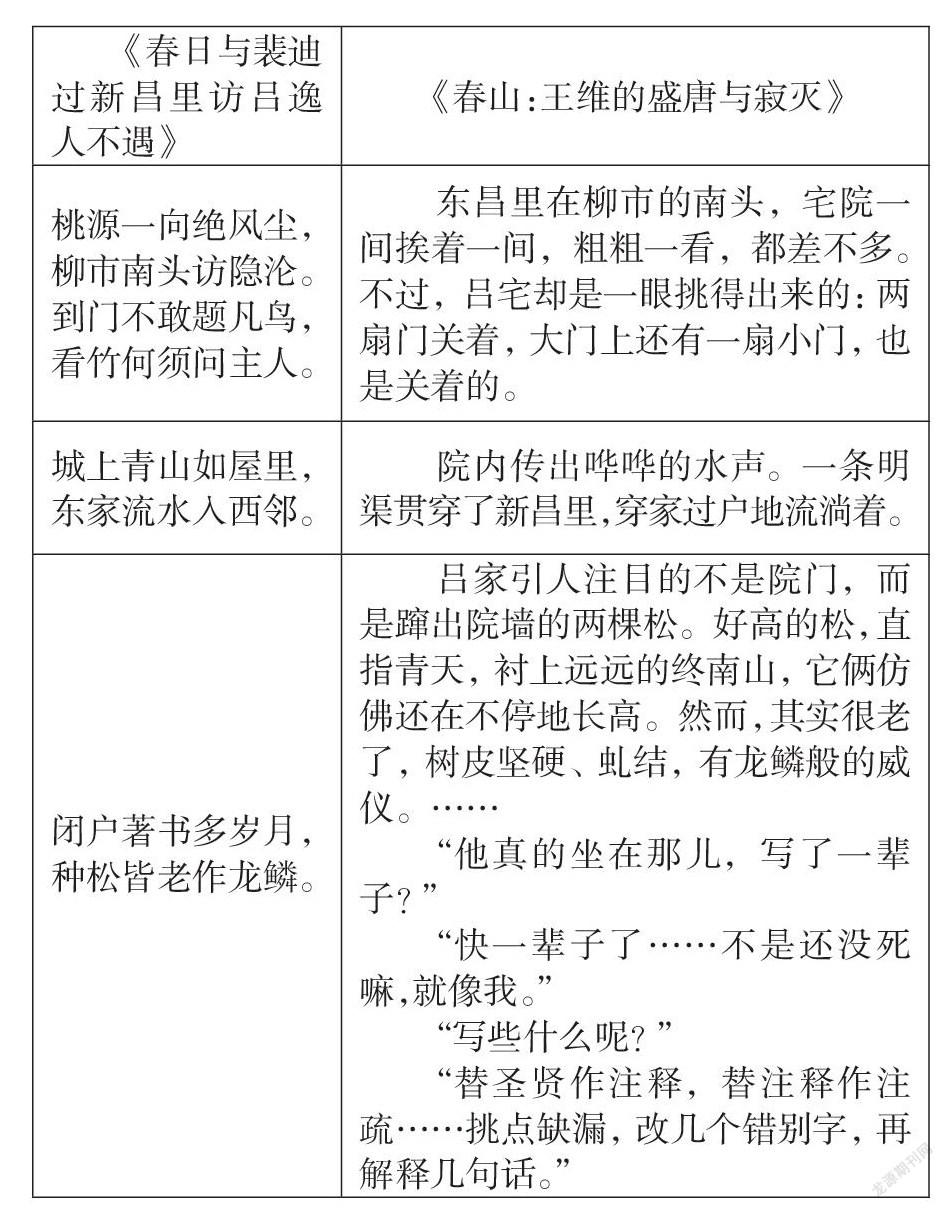

诗歌情境化的解构手法在小说中主要有两种表现方式,一种是将诗歌中的行为直接作为小说叙述的故事情节,这一方式主要侧重于对行为的幻化。如小说第一章《去访吕逸人》直接取材自王维的诗作《春日与裴迪过新昌里访吕逸人不遇》,作者通过“途中小坐”“东市”“吕家门前”三个场景对“去访吕逸人”进行了情境式还原。诗中原本出现的几个重要的意象如“柳市”“流水”“种松”等在小说中皆有细致的描写,如下表所示:

由上述对比可知,作者对“去访吕逸人”的描写基本是围绕诗歌本体所蕴含的情境来展开的,是基于诗歌本体的合理化虚构,符合“拟陈述”的表达方式。而诗歌情境化解构手法的另外一种表现方式则侧重于阐释诗歌所蕴含的意境,对原本诗句中的“诗意”进行合理化呈现。书中最出彩的莫过于对《鸟鸣涧》中“月出惊山鸟”这句诗的意境重现:

睡觉前,他想,今天心事多,可能很难入睡罢。然而,却很快睡着了,心事多也是累人的。

不过,山中嚓地一响!他被惊醒了。

那声音不响亮,但低沉、有力,像是一个活物,挣扎着猛地从网罗中蹦了出来。

他起身,摸索着走了几步,一推窗户,满目清辉:月亮已从谷底升了起来。

他眼里噙住两滴泪,慢慢滑了下来。

引文是小说对“月出惊山鸟”的意境重现,这段之所以精彩却并非得益于对诗歌意境的描写,而是对隐藏在诗句背后的故事的建构,因为这一情景勾起了王维旧时的回忆:杨贵妃曾经疑惑月亮升起来,山鸟为何会受惊?皇帝给出的答案是因为天色很黑,月亮较亮,鸟因此会受到惊吓,但杨贵妃说是因为月亮升起时有巨大的声响。皇帝便询问王维为何写“惊山鸟”,可王维自己也不知道答案,他当初只是信笔写下这句诗,又因为贵妃不在的缘故,他便顺着皇帝的说法认为皇帝是对的。但当他真正听到了伴随月亮升起的巨响时,他“噙住两滴泪”,意识到杨贵妃才是对的,可如今“她已被勒死多年,香骨也该烂了吧”,一种寂灭感油然而生。这表明何大草不是通过字面诗句简单地还原诗歌情境,而是将诗歌与历史相融合,呈现诗境所蕴含的厚重感,以此合理想象王维的盛唐与寂灭。

总之,何大草对王维生活片段的“诗意剪裁”便是通过平淡的碎片化的情节建构和诗歌情境化的解构手法来体现的,这种手法不是对诗歌本体的纯粹解构,而是将那个情景放置在盛唐的历史中进行重构。这种叙事方式与故事意蕴的“禅性”契合无间,共同展现了作者对王维的生命体验的理解。

三、“诗禅一体”的意蕴

上文曾指出,作者通过王维与裴迪的日常描写侧重表现王维的“诗意”,通过王维在后山寺的生活表现王维的“禅性”。然于王维而言,“诗意”和“禅性”并非完全割裂,而是渗透在日常的点滴之中。“禅性”表现在王维身上主要通过诗与画的形式体现:“由于禅道思想的影响,他的诗充满道风禅机。就内容来说,多为描绘大自然的美,而且主要是大自然的静态美;就风格来说,冲淡含蓄,语极工而韵极深。”王维的“禅性”诗风在《春山》中主要表现为将诗的禅境在日常生活中扩大化,如上文提到的由《鸟鸣涧》中“月出惊山鸟”引发的一系列回忆。从诗本体而言,这句诗表现的是空与寂的禅佛境界,但是何大草通过将王维个人追求的空与寂的禅佛境界与整个盛唐的历史毁灭(由杨贵妃对“惊”的缘由探问所引发的寂灭感)融合在一起,在小说中呈现了一种令人震撼的历史寂灭感,这种盛唐的寂灭要比王维个人的空寂更具有崇高的精神。

小说中王维经常与裴迪探讨诗歌,如在孟城口外裴迪因看到柳树,猛然想起贺知章的诗句“不知细叶谁裁处,二月春风似剪刀”,随后两人围绕诗与画的关系谈论诗歌。苏轼曾高度赞美王维诗与画融合的诗歌绘画技巧——“咏摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”。在小说中,何大草刻意设置了一個情节来表现王维诗画互动的诗歌美学:

午后,雪停了,山中一片白、一片静。王维立在窗前,呆呆看了很久。那首诗,他投进了火盆。他画了一幅尺寸很大的画,画到掌灯,兴尽而墨尽。他把那首烧毁的诗画进了这幅画:《江山雪霁图》。

裴迪说:“可不可以把这幅画也烧了,再把它写进一首诗?”

王维说:“可以的。不过,要等一个机会……我们都等不到了,你没有耐性。”

何大草将诗与画的这种抽象关系用“烧诗入画”使这一情境具象化,不仅是对王维诗歌的一种想象,亦是对王维绘画(《江山雪霁图》)的一种故事化表现。这种表现包含着“禅性”的意蕴,是王维由自身引发的一种对生命苍老、时间短暂的体悟。作者采用这样一种情景,将王维的诗、画、禅三者高度融合,深刻地表现了王维的内心世界。

此外,王维与裴迪的关系也常引起后世人们的注意,从两人所作赠答诗中可看出他们的深厚感情。王维与裴迪的赠答诗多达三十余首,裴迪留存的诗大多都是与王维的赠答诗。如果没有王维,裴迪的名字会被历史掩埋;如果没有裴迪,王维的生活也会失去生机与意趣。在《春山》中,何大草并没有将王维与裴迪的关系处理成单一的知己友情,而是进行了看似简明实则复杂的多元化处理:他们时而像父子,有相互的敬意;时而像知己,有相互的交心;时而又像恋人,有相互的暧昧,令人回味无穷。小说中有大量他们交游的情节,也有对二者关系的隐喻:

“他们属于注定要被遗忘的人……已经有很多人被遗忘干净了。”

“那么,你自己呢?”王维突然目光灼灼。

轮到裴迪颓然了。他端起酒碗,要喝未喝,说:“你能够不被遗忘,我就能够被记住。”

“你还是在说影子么?”

“也许吧,虽然不甘心。”

何大草通过“影子”的隐喻概括出了王维与裴迪之间的“至情”。他们隐居山林,畅饮举杯,纵情大笑,无视世间的纷扰,不屑红尘的琐事,只想沉醉在“复值接舆醉,狂歌五柳前”的欢愉之中(小说第二章中亦有对这一诗句的情境化场景再现)。作者通过王维与裴迪的关系,表现的实际上是一种超越欲望的大爱,是一种将伦理亲情、恋人爱情和至交友情融为一体的“至情”,否则王维不会对裴迪写下“相忆今如此,相思深不深”如此暧昧的诗句。

《春山》主要描写王维生命中的最后一年,关于死的探讨是不可或缺的。小说中对死的表现并不是对个体生命消失的感发,而是将死亡与历史的变迁融合在一起,留给读者更多关于时间与历史的思考。如第六章《小码头》中,王维在集市中无意看见农户扛着象牙,他回忆起那象牙是天宝十四年(755)八月小国进贡的白象身上的,他在大明宫曾见过,还生出了江山无限的感喟,可如今只剩下了两根象牙:

那头大象,可能是饿死的罢。它那么雄壮,皮又厚实,刀箭是奈何不了它的。或者是它不想活了,就滚进曲江自毙了?可以想见,它死了,肉烂了,生了蛆虫,溃成脓血,浸入泥土,再化为泥土……又长出一遍遍青草,谁都忘了它,只剩下两根象牙。如果没有拾荒人的多事,一万年后,象牙还会插在那儿,成为开元、天宝盛世的凭据。

何大草运用大量的笔墨描写王维看到象牙时的所思所想,常人往往由他物之死唤起对自身安危的思虑,但作者却并未局限于王维由大象之死联想到他自身的死亡,而是将大象的死亡与大唐由“盛世”转变为“乱世”联想到一处,繁华过后,满目苍凉,昔日的盛唐早被裹挟进了历史的旋涡中,从而发出无限的感叹。

总而言之,在《春山:王维的盛唐与寂灭》这部小说中,何大草采用解构诗歌的“拟陈述”式手法将“去诗意”后的生活场景再度“诗意化”,再以“诗意裁判”的方式对王维的生活片段进行了拣择,从而细腻地表现了王维生命中的诗与禅、爱与欲、生与死等主题,并将“禅性”渗透其间,通过一个名为辋川的地方、一位名为裴迪的知己,将王维不为后人所知的内心宇宙埋藏在字里行间,重现了王维异乎寻常的心灵宇宙以及他毕生的追求与意趣,令人回味无穷。

参考文献:

[1] 熊元义.诗意的裁判与文艺的价值[N].文艺报,2013-09-09(003).

[2] 张杰.《春山》何大草向盛唐致敬[N].华西都市报,2020-05-17(14).

[3] 何大草.春山:王维的盛唐与寂灭[M].北京:北京联合出版社,2020.

[4] 朱立元.当代西方文艺理论[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[5] 陈望衡.中国古典美学史(上)[M].南京:江苏人民出版社,2019.

[6] 叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1985.

作 者:赵凯,中国艺术研究院在读硕士研究生,研究方向:艺术美学、古代文学。

编 辑:赵斌E-mail:mzxszb@126.com