介入联合保守治疗下肢动脉硬化闭塞症的临床疗效及预后危险因素分析

唐文涛,刘杰,徐章伦

(湖北省天门市第一人民医院1. 介入科,2. 肿瘤科,湖北 天门431700)

下肢动脉硬化闭塞症是一种因动脉粥样硬化引发血管腔狭窄或闭塞而导致下肢血液供应不足甚至溃疡、坏死的慢性进展性疾病,其发病率逐年增加,若治疗不及时,下肢会出现严重缺血,重度者被截肢,对患者的生存质量产生巨大影响[1]。一般治疗、药物治疗、手术治疗及介入治疗是常用的治疗方法,目前认为介入治疗是一种疗效显著的方法,但也有观点认为其容易受多方面因素影响,增加治疗的不确定性[2]。因此,本研究分析介入联合保守治疗对下肢动脉硬化闭塞症的临床效果,分析影响该病预后的危险因素,旨在为临床治疗提供有力的参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年7月—2018年10月湖北省天门市第一人民医院接受治疗的98 例下肢动脉硬化闭塞症患者,根据治疗方法的不同分为实验组(50 例)和对照组(48 例)。实验组在保守治疗基础上联合介入治疗,其中,男性35例,女性15例;年龄43~86 岁,平均(65.41±6.27)岁;病程2~8年,平均(4.38±1.42)年;病变动脉:髂动脉30 条,股腘动脉27 条,膝下动脉26 条;合并症:高血压32 例,心脏病14例,糖尿病9 例,脑血管病12 例,慢性肾功能不全16 例,高脂血症25 例,低蛋白血症30 例,贫血13 例。对照组仅采取保守治疗,其中,男性32 例,女性16 例;年龄43~85 岁,平均(64.83±6.25)岁;病程2~9年,平均(4.47±1.46)年;病变动脉:髂动脉27 条,股腘动脉24 条,膝下动脉22 条;合并症:心脏病14 例,高血压30 例,糖尿病8 例,脑血管病11 例,慢性肾功能不全12 例,高脂血症24 例,低蛋白血症29 例,贫血15 例。诊断标准[3]:①患者年龄>40 岁;有吸烟史、高血压、高脂血症、糖尿病等高危因素;②有下肢动脉硬化闭塞症的临床表现;③缺血肢体远端动脉搏动减弱或消失;④踝肱指数(ankle brachial index,ABI)≤0.9;⑤彩色多普勒超声、 计算机断层动脉造影(computed tomographic angiography, CTA)、核磁共振动脉造影(magnetic resonance angiography, MRA)、数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)等影像学检查结果显示相应动脉出现狭窄或闭塞等病变。符合上述诊断标准前4 项即可诊断为下肢动脉硬化闭塞症。纳入标准:①符合上述下肢动脉硬化闭塞症诊断标准;②临床资料完整。排除标准:①合并恶性肿瘤、肝肾等重要器官功能障碍者;②凝血功能障碍者;③精神分裂症、抑郁症等精神障碍者。本研究经医院医学伦理委员会审核批准,患者和家属签署知情同意书。

1.2 治疗方法

对照组在控制血压、血脂、血糖的同时采取抗血小板的保守治疗。实验组在保守治疗基础上联合介入治疗:患者局部麻醉后行股动脉穿刺,向血管内置入导管鞘并注入肝素,经下肢血管造影,充分了解下肢动脉狭窄及闭塞情况,并确定穿刺点,之后将导管和导丝经导管鞘置入,探查远端至接近血管闭塞部位,采取缓慢捻转“J”型亲水导丝的方式将闭塞部位打通;或者于患者膝下动脉置入微球囊行经皮腔内血管成形术,于健侧股动脉处将6 F 导管置入,5 F 造影导管经下肢动脉狭窄处穿过,置换加硬导丝,并使球囊导管跟进,扩张下肢动脉狭窄、闭塞部位。若扩张后造影显示动脉狭窄率仍>30%,则于狭窄段放置EV3 血管内支架,若发生完全性闭塞则需先行血栓旋切术以疏通血管,再置入支架。造影检查显示血管管腔畅通后,经导管灌注药物至动脉后即可结束手术。手术后对患者进行抗凝治疗,改善凝血功能,避免血小板聚集导致深静脉血栓。出院后患者需长期接受抗血小板治疗,并嘱咐患者增加运动量。

1.3 观察指标

①患者的年龄、性别构成、病程、吸烟史、饮酒史,以及是否合并高血压、心脏病、糖尿病、脑血管病、慢性肾功能不全、高脂血症、低蛋白血症、贫血、纤维蛋白原。②患者的白细胞、血小板及淋巴细胞计数。③患者的跛行距离、Rutherford 分级、病变动脉及ABI。踝部胫前或胫后动脉收缩压与上臂(肱动脉)收缩压的比值即为ABI[3]。Rutherford 分级[3]:轻度间歇性跛行为1 级;中度间歇性跛行为2 级;重度间歇性跛行为3 级;出现静息痛为4 级;轻微组织缺损为5 级;组织溃疡、坏疽为6 级。④患者的住院时间、临床疗效、心脑血管事件、截肢及死亡发生情况。临床疗效评定标准[4]:血管造影显示血管狭窄<30%,症状消失,未合并严重并发症为显效;血管造影显示狭窄<50%,溃疡愈合率>50%,症状改善,未出现并发症为有效;血管狭窄更严重,症状未改善甚至加重为无效;总有效率=显效率+有效率。

1.4 随访及预后分组

每隔半年入院复查,一旦发现血管狭窄便及时治疗,患者随访1年。随访期间再狭窄(下肢彩色超声或CT 复查血管狭窄>50%定义为再狭窄)、截肢、死亡患者定义为预后不良组(31 例),其余患者为预后良好组(67 例)。

1.5 统计学方法

数据分析采用SPSS 17.0 统计软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,比较用t检验;计数资料以构成比或例(%)表示,比较用χ2检验。影响预后的危险因素分析采用多因素Logistic 回归分析模型;采用决策树模型确定连续变量Logistic 分析时的分层分界点。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的一般资料比较

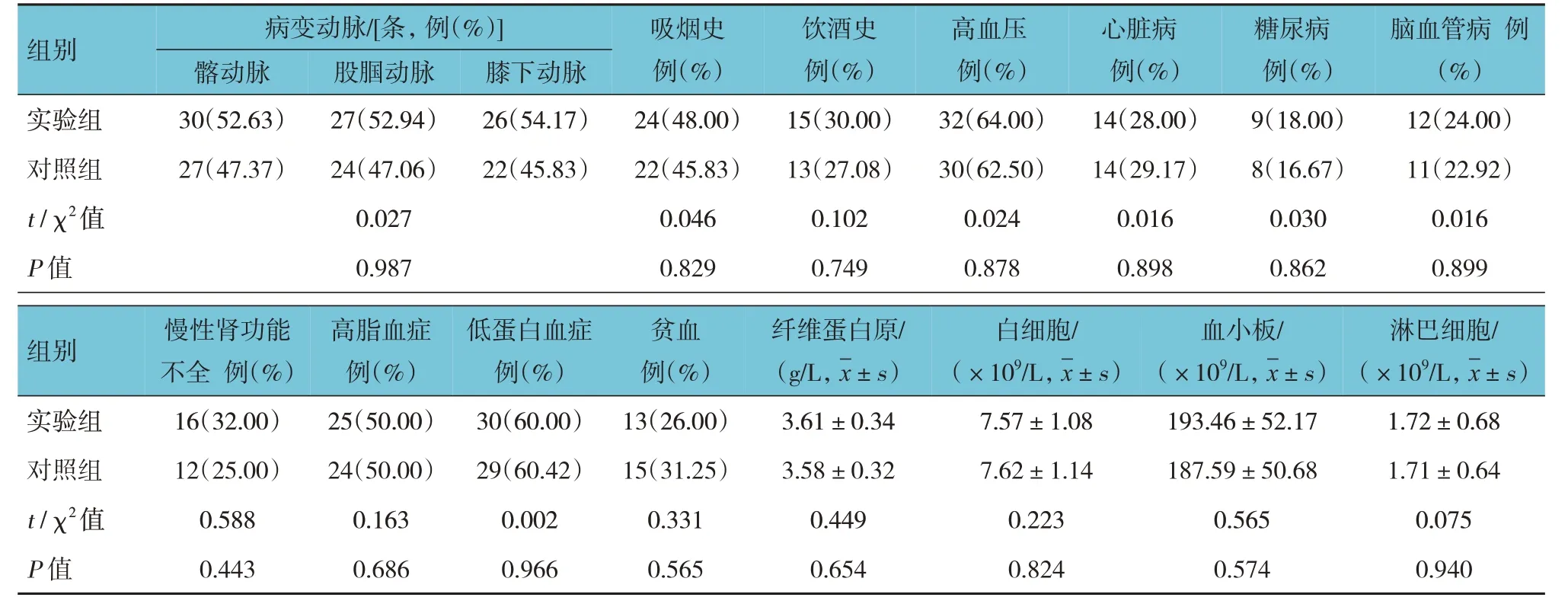

两组患者的年龄,性别构成,病程,跛行距离,ABI,Rutherford 分级,病变动脉,吸烟史、饮酒史、高血压、心脏病、糖尿病、脑血管病、慢性肾功能不全、高脂血症、低蛋白血症、贫血、纤维蛋白原、白细胞计数、血小板计数及淋巴细胞计数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者的一般资料比较

续表1

2.2 两组患者治疗情况比较

两组患者住院时间、治疗费用比较,差异有统计学意义(P<0.05),实验组较对照组住院时间缩短,但治疗费用增加。两组患者的跛行距离、ABI 比较,差异有统计学意义(P<0.05),实验组大于对照组。两组患者血管畅通率、总有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05),实验组高于对照组。两组患者心脑血管事件、截肢及死亡发生率比较,差异有统计学意义(P<0.05),实验组低于与对照组。两组患者Rutherford 分级比较,差异有统计学意义(P<0.05),实验组较对照组明显改善。见表2。

表2 两组患者治疗情况比较

2.3 影响预后的单因素分析

预后不良组和预后良好组患者在年龄、病程、住院时间、ABI、纤维蛋白原、治疗方法、吸烟史、血小板升高、淋巴细胞降低、畅通与病变动脉构成、高血压、糖尿病、高脂血症方面比较,差异有统计学意义(P<0.05);两组在性别构成、Rutherford 分级、饮酒史、白细胞升高、心脏病、脑血管病、慢性肾功能不全、低蛋白血症、贫血方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 预后不良组和预后良好组影响因素的比较

2.4 影响预后的多因素Logistic回归分析

将预后不良组和预后良好组差异有统计学意义的因素作为自变量,将下肢动脉硬化闭塞症预后作为因变量,经多因素Logistic 回归分析结果显示,年龄[=1.768(95% CI:1.013,2.847)]、保守治疗[=4.126(95% CI:2.527,6.638)]、吸烟[=3.074(95% CI:1.409,4.753)]、高 血 压[=2.631 (95% CI:1.625,3.986)]、糖 尿 病[=4.956(95% CI:3.226,6.817)]、高脂血症[=2.278(95% CI:1.343,3.751)]及纤维蛋白原(=3.149(95% CI:2.182,4.691)]是影响下肢动脉硬化闭塞症预后的独立危险因素(P<0.05)。见表4。

表4 影响下肢动脉硬化闭塞症预后的多因素Logistic回归分析参数

2.5 连续变量分层结果

决策树模型分析结果显示,年龄70 岁、纤维蛋白原水平4 g/L 时预测性更高,对下肢动脉硬化闭塞症预后的影响更大(P<0.05)。进而对年龄、纤维蛋白原水平进行分层,年龄分为>70岁和≤70岁,纤维蛋白原水平分为>4 g/L 和≤4 g/L,结果显示,年龄>70 岁、纤维蛋白原>4 g/L、采取保守治疗、吸烟、合并高血压、糖尿病、高脂血症是下肢动脉硬化闭塞症预后不良的高危因素。见图1。

图1 决策树模型分析连续变量分层节点

3 讨论

下肢动脉硬化闭塞症常以患肢皮肤温度降低、缺血性静息痛、间歇性跛行、远端肢体溃疡甚至坏疽为主要临床表现,目前认为血管内形成的血栓及斑块使血管腔变狭窄、闭塞,导致组织出现供血不足、坏死是发病的主要原因[5]。早期文献报道[6],下肢动脉硬化闭塞症治疗难度较大且预后差,尽管保守治疗在改善患者微循环的同时还能发挥抗感染作用,但并未达到理想效果。近年来,随着医学水平的提高和医疗器械的改进,介入治疗因具有微创、安全、疗效好、易恢复的特点而被广泛采用。溶栓、球囊扩张、腔内旋切、支架置入、扩张和重建动脉是常用的介入治疗方法[7]。本研究实验组住院时间较对照组缩短,但治疗费用增加。治疗后实验组Rutherford 分级明显改善,血管畅通率和总有效率明显增加,该结果与张满霞等[8]报道相符。治疗后实验组的跛行距离和ABI大于对照组,该结果与李润生等[9]报道一致。介入治疗使患者狭窄甚至闭塞的血管得到有效扩张和重建,改善血液流通情况,从而使血管畅通率显著增加,Rutherford 分级随之改善,跛行距离和ABI随之增加,总有效率亦显著提高。保守治疗虽然能改善患者微循环,但起效慢,住院时间延长。介入治疗由于高值耗材的使用而大大增加了治疗费用。实验组心脑血管事件、截肢及死亡发生率均低于对照组。说明下肢动脉硬化闭塞症采用介入联合保守治疗更安全有效,可大大降低心脑血管事件、截肢及死亡发生率,本结果与钟辉[10]报道相符。

近年来,尽管治疗方法较多,医疗器械更加先进,明显提高了下肢动脉硬化闭塞症患者的保肢率和生存率,但有数据显示仍有一定程度心脑血管病、截肢、死亡等不良事件的发生[11]。作为一种系统性疾病,下肢动脉硬化闭塞症常伴发心脏病、糖尿病、脑血管病等诸多疾病,下肢缺血严重者发生溃疡、坏疽进而导致截肢,合并症的加重可能导致患者死亡[12]。因此,分析影响患者预后的危险因素,及早进行有效预防治疗意义重大。本研究分析结果显示,两组患者的性别构成、Rutherford 分级、饮酒史、心脏病、脑血管病、慢性肾功能不全、低蛋白血症、贫血及白细胞升高均无差异。两组患者在年龄、病程、住院时间、ABI、纤维蛋白原、治疗方法、吸烟史、血小板升高、淋巴细胞降低、畅通与病变动脉构成、高血压、糖尿病及高脂血症方面均有差异。将以上差异有统计学意义的因素纳入多因素Logistic 回归分析,结果显示,年龄、保守治疗、吸烟、高血压、糖尿病、高脂血症、纤维蛋白原是影响下肢动脉硬化闭塞症预后的独立危险因素。文献报道[13],随着年龄的增长,下肢动脉硬化闭塞症发病率升高,且>70 岁的人群发病率显著高于≤70 岁的人群,与本研究结果相符。诸多研究证实[14],介入治疗是目前临床上最常用的治疗方法,其临床效果及预后均显著优于保守治疗。吸烟增加了血管再狭窄的发生率,从而使严重下肢缺血和截肢的危险加大,且资料显示吸烟量与疾病严重程度具有正相关性[15]。动脉粥样硬化是下肢动脉硬化闭塞症发生的主要病因,高血糖可导致机体激素分泌异常、血管内皮细胞功能紊乱及血小板功能异常,从而发生动脉粥样硬化[16]。高血压,尤其是收缩期血压与下肢动脉硬化闭塞症的相关性更高,但相对危险度比吸烟和糖尿病低[17]。高脂血症可增加间歇性跛行发生的危险,增加患病率[18]。纤维蛋白原是血液中的重要凝血因子,其水平升高可引发动脉粥样硬化[19]。决策树模型是对结果变量根据自变量进行预测及分析,连续变量分层的分界点确定采用决策树模型CHAID 方法,以α=0.05 作为决策树模型中连续变量拆分的检验水准,当拆分后的变量P>0.05 后不再拆分[20]。本研究结果显示,年龄>70 岁、纤维蛋白原>4 g/L 对下肢动脉硬化闭塞症预后的影响更大,此外,采取保守治疗、吸烟、合并高血压、糖尿病、高脂血症也是下肢动脉硬化闭塞症预后不良的高危因素。

综上所述,下肢动脉硬化闭塞症采用介入联合保守治疗,具有安全性高、疗效好、易恢复,并发症少的优势。年龄增加、保守治疗、吸烟、高血压、糖尿病、高脂血症、纤维蛋白原升高可导致下肢动脉硬化闭塞症预后不良,可叮嘱患者治疗后及早戒烟,采取降压、降糖、降脂等针对性措施减少病情复发,进而取得良好预后。