内蒙古平原灌区不同耕作模式对土壤质量和玉米产量的影响

崔文芳,王志刚,高聚林,于晓芳,胡树平,张 石,许 鹏,雷娟玮

(内蒙古农业大学,内蒙古自治区 呼和浩特 010019)

内蒙古平原灌区地域宽广、农田土壤肥力分布不均匀[1],玉米生产中存在耕层浅(16 cm)、犁底层坚硬(坚实度为2 808 kPa、容重1.55~1.68 g/cm3)的土壤结构问题,加之当地农业生产以小农机具连年浅旋耕作方式为主,导致耕层变浅、犁底层变硬、土壤保水保肥能力下降[2],限制了玉米产量的持续提高[3]。在农业生产过程中,秸秆还田和机械耕作措施这2 种模式是目前改善土壤环境最为有效的措施[4]。合理耕作能够使土壤中的气体、温度、湿度、酸碱度、水分含量等多个因素维持在最佳状态[5],而秸秆能有效改善土壤内部结构,显著提升土壤肥力[6]。

目前,国内外学者在耕作措施对土壤理化性质、农业生产的影响方面开展了大量研究,由于研究区域、供试作物、耕作措施、观测时间长短等不同,研究结果存在显著差异。杨永辉等[7]认为连续2 a 免耕可改善土壤结构,降低土壤容重,改良土壤孔隙状况,增加土壤肥力。吴建富等[8]研究认为免耕1 a 有利于改善土壤物理性状,使土壤养分在表土层富集;短时间免耕有利于改善土壤物理性状,而随着免耕年限的延长土壤物理性质将变差。宫亮等[9]认为深松能够打破犁底层,提高土壤含水量,降低土壤容重,增大土壤孔隙度,提高土壤蓄水保墒能力。李嵩等[10]通过旋耕、翻耕、深松3 种耕作方式的大田试验发现,与翻耕和旋耕相比,深松显著增加了玉米田土壤耕层厚度,降低了犁底层厚度;在中下层土壤,深松可以降低土壤紧实度和容重,改善土壤的孔隙状况。于博等[11]研究认为,深翻和秸秆还田打破了土壤20~40 cm 土层坚硬的犁底层,深翻秸秆还田1~4 a 对0~40 cm 土层土壤影响显著,深翻秸秆还田2 a 有利于土壤犁底层结构的改良,深翻秸秆还田3~4 a 则有利于整个土壤耕层结构的改良。宋鸽等[12]在研究不同耕作措施对红壤坡耕地耕层生产性能影响时认为,免耕处理土壤容重显著增大,土壤有机质、有效磷在表层富集,翻耕20 cm、翻耕20 cm+深松30 cm 处理后,耕层增厚效果显著,土壤有机质、有效磷含量显著提高。

以往的研究多侧重于单一耕作措施,或者研究深度多为犁底层以上的表层土壤,不同耕作措施对于深层土壤的影响以及不同耕作措施之间的差异性的报道尚不多见。因此,笔者在前人研究结果的基础上,将土壤翻耕方式和秸秆还田方式耦合形成不同耕作模式运用到玉米生产中,研究不同耕作模式对土壤相关指标的影响,明确不同耕作模式对土壤质量的改善效果,以期为内蒙古平原灌区建立以“土壤质量提升、秸秆高效利用”为核心的秸秆还田技术模式提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况及供试玉米品种

试验在内蒙古农业大学科技园区(内蒙古包头市土默特右旗沟门镇)长期定位进行(该研究选取2017—2018 年的数据),试验基地(属土默川平原灌区)地势平坦,定点试验田的耕层为15~17 cm,犁底层为17~40 cm,质地为壤土,前茬为玉米,土壤pH 值为7.3,土壤有机质含量22.30 g/kg,碱解氮含量44.89 mg/kg,速效磷含量7.97 mg/kg,速效钾含量82.24 mg/kg。供试玉米品种为当地主栽的宜机收品种先玉696。

1.2 试验设计

种植密度为82 500 株/hm2,行距50 cm,株距24 cm,采用大区试验设计,每个大区面积为0.13 hm2,设计以下5 种翻耕模式:深翻秸秆粉碎还田(DPR)、深松秸秆粉碎覆盖还田(SSR)、推茬清垄条深旋秸秆还田(SCR)、免耕秸秆粉碎覆盖还田(NTR)、农户浅旋技术(CK,秸秆不还田),每种模式设4 次重复,且进行定位试验,秸秆还田均为全量还田。以当地普遍应用的缓控肥为肥料,施肥量为纯氮465 kg/hm2,P2O5210 kg/hm2,K2O 202.5 kg/hm2,氮肥按3 ∶6 ∶1比例分别于拔节、大口期、灌浆期随水追肥,P2O5和K2O 作基肥一次性施入,生产过程要求全程机械化,且采用机械籽粒直收技术进行籽粒收获。其他管理按照高产玉米田管理措施进行精细管理。

1.3 测定指标及方法

(1)土壤含水量和容重测定:于籽粒成熟期选择具有代表性的地块,挖长度为100 cm、宽80 cm、深60 cm 的剖面,用修土刀刮平后,用环刀取0~15 cm、15~30 cm 和30~45 cm 土层的土样,称重后,装入密封袋中带回实验室,在80℃烘箱内烘干,再称重,用公式(1)和(2)计算土壤容重和土壤含水量。

土壤容重(g/cm3)=(烘干后带土环刀重-环刀重)/环刀容积 (1)

土壤含水量(%)=(原土重-烘干土重)/烘干土重×100 (2)

(2)土壤紧实度和孔隙度测定:成熟期用土壤紧实度仪和土壤孔隙度仪测定土壤紧实度,测定土壤层次为0~45 cm,每15 cm 为一层。

(3)土壤养分测定:于玉米成熟期取0~15 cm、15~30 cm 和30~45 cm 土层的土样,送中国农业大学土壤检测中心测定土壤有机质、碱解氮、有效磷、速效钾含量。

1.4 土壤质量评价

土壤质量指数能够综合有效地反映土壤质量的变异信息,采用加权求和模型对深松条件下土壤含水量、土壤容重、土壤全氮、土壤速效钾等指标,按公式(3)计算土壤质量指数[13]。

式中,Wi为指标权重,Ni为指标隶属度,n为指标个数。其中,指标权重表示某指标与其他指标之间相关系数的平均值占所有评价指标相关系数平均值总和的比。隶属度由评价指标所属的隶属度函数确定。隶属度函数一般分为升型和降型,分别用公式(4)和(5)计算。

升型隶属度函数:

降型隶属度函数:

研究根据最小数据集中各指标对土壤质量的正负效应选择函数和确定其隶属度。各指标的最小值和最大值作为函数的转折点X1和X2。

1.5 数据处理

采用Excel 2003 与DPS 7.5 软件对试验数据进行方差分析和显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同翻耕模式对土壤养分积累的影响

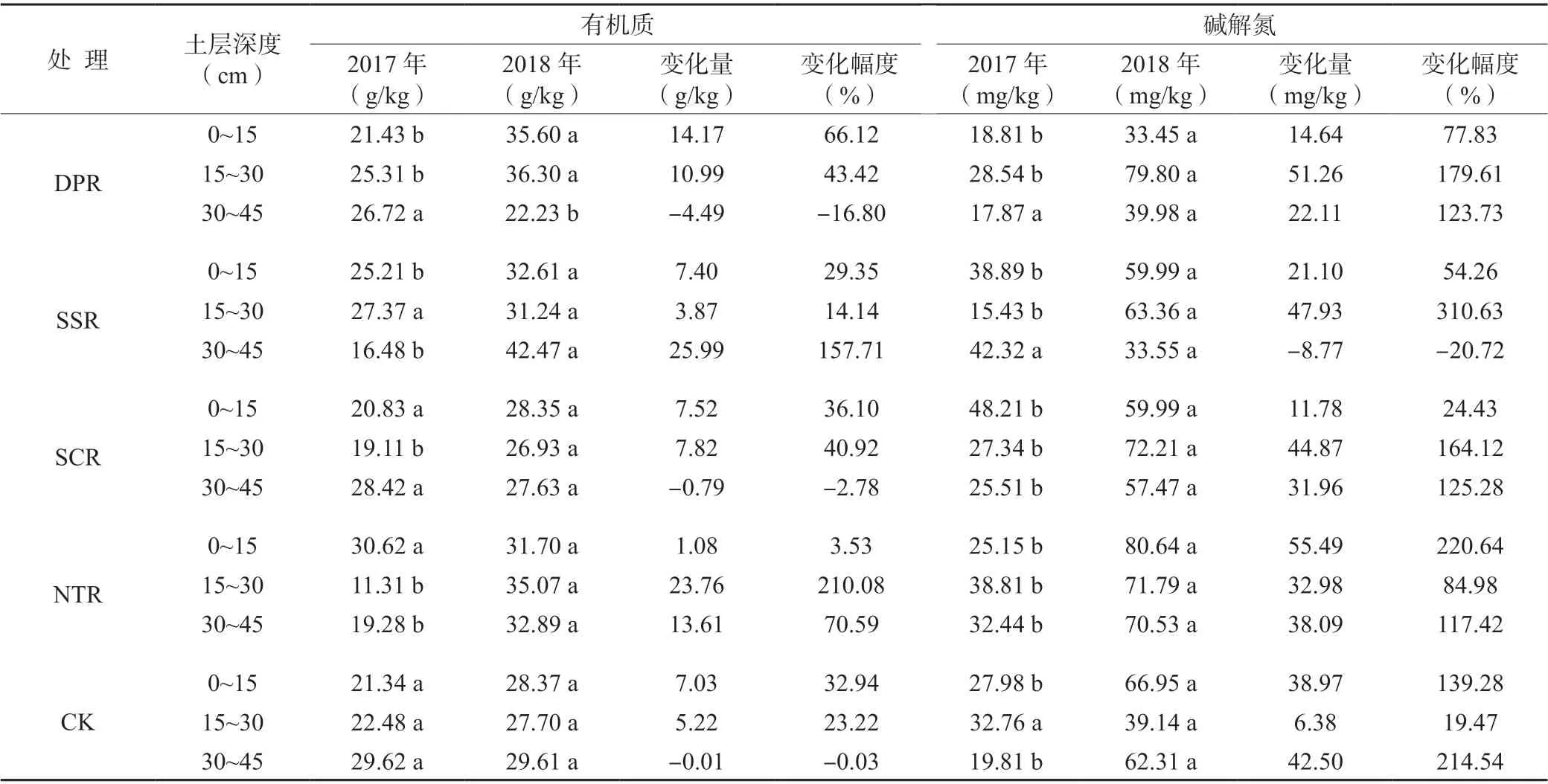

由表1 可知,采取不同翻耕模式后,各处理土壤有机质含量发生了显著变化,与2017 年相比, 2018年DPR 处理的0~15 cm 和15~30 cm 土层有机质含量显著增加,但30~45 cm 土层有机质含量显著降低;SSR 处理的0~15 cm 和30~45 cm 土层有机质含量显著增加;SCR 处理的15~30 cm 土层有机质含量显著增加,30~45 cm 土层稍有降低;NTR 处理的15~30 cm 和30~45 cm 土层有机质含量增加显著;CK 处理各土层的有机质含量变化不显著,其中0~30 cm 土层有所增加,而30~45 cm 土层有所降低。各处理的碱解氮含量变化也较为显著,除了DPR 和SSR 处理的30~45 cm 土层、CK 的15~30 cm 土层变化不显著外,其余各处理各土层均达到显著差异。

表1 2017—2018 年不同耕作模式土壤有机质和碱解氮含量的变化

由表2 可知,2017—2018 年采取不同翻耕模式后,各处理速效磷含量发生了显著变化,SSR 处理0~15 cm、15~30 cm 和30~45 cm 土层的速效磷含量分别增加了7.08、14.67 和9.51 mg/kg,SCR 各土层的速效磷含量分别增加了25.27、17.26 和54.43 mg/kg,NTR各土层的速效磷含量分别增加了9.30、13.06 和14.00 mg/kg,CK 处理0~15 cm 和15~30 cm 土层的速效磷含量分别增加了10.86 和12.27 mg/kg,差异均达到了显著水平。DPR处理各土层的速效磷含量均有所增加,但差异不显著。这表明深翻秸秆粉碎还田(DPR)措施不利于耕层土壤速效磷的积累。

表2 2017—2018 年不同耕作模式土壤速效磷和速效钾含量的变化

2017—2018 年采取不同耕作模式后,各处理速效钾含量也发生了显著变化,除了DPR 处理15~30 cm 土 层、SSR 处 理15~30 cm 和30~45 cm 土 层 外,其他各处理的各土层速效钾含量均显著增加,增幅在30%以上;尤其是NTR 处理,各土层速效钾含量分别达到194.13、198.13、159.46 mg/kg 增量高于其他处理,增量分别为111.92、145.67 和114.76 mg/kg,CK的各土层增量分别为41.40、32.49 和49.57 mg/kg,增幅超过了100%,表明免耕秸秆粉碎覆盖还田(NTR)处理有最有利于速效钾的积累。

2.2 不同耕作模式对土壤物理性质的影响

由表3 可知,采取不同耕作模式后,土壤孔隙度变化较大,与2017 年相比,2018 年DPR、SSR、SCR 这3 个处理的土壤孔隙度明显下降,除SSR 处理0~15 cm 土层下降不显著外,其他处理各土层下降幅度均达显著水平;NTR 和CK 处理0~45 cm 土层孔隙度年际间差异均不显著。这表明深翻、深松、条深旋这3 种翻耕模式有利于降低土壤孔隙度。

表3 2017—2018 年不同耕作模式土壤孔隙度和容重的变化

土壤容重是指一定容积的土壤(包括土粒及粒间的孔隙)烘干后质量与烘干前体积的比值,通常为1.0~1.8 g/cm3。采取不同耕作模式后,土壤容重发生显著变化,SSR 处理0~15 cm 和15~30 cm 土层容重显著下降,其他处理各土层容重均表现为增加,表明不同耕作模式中仅深松秸秆粉碎覆盖还田(SSR)具有降低土壤容重的作用。

由表4 可知,不同耕作模式播种期、成熟期土壤含水量年际间变化较显著。从播种期土壤含水量年际间变化来看,DPR 处理0~20 cm 土层土壤含水量显著降低,降低幅度为30.40%,60~80 cm 土层含水量增加显著,增幅为59.17%,20~60 cm 土层含水量也表现增加,但均未达到显著水平;SSR 的0~20 cm 和20~40 cm 土层土壤含水量增加,其中20~40 cm土层增加显著,而40~60 cm、60~80 cm 土层显著降低,降幅分别为23.02%、20.67%;SCR 处理各土层(60~80 cm 土层除外)土壤含水量总体表现增加,但均未达到显著水平;NTR 处理0~40 cm 和80~100 cm土层土壤含水量均表现增加,但均未达到显著水平,仅40~60 cm 土层土壤含水量显著增加,增加幅度为49.06%;CK 处理0~20 cm 土层土壤含水量显著增加,增幅为42.56%,其余各土层也表现为增加,但未达到显著水平。

表4 2017—2018 年不同耕作模式土壤含水量的变化 (%)

从成熟期土壤含水量年际间变化来看,DPR 处理0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm 和80~100 cm 土层土壤含水量均显著降低,降幅分别为39.99%、37.74%、24.80%和38.78%,60~80 cm 土层土壤含水量变化不显著;SSR、SCR、NTR 处理各土层含水量差异不显著;CK 处理20~100 cm 土层土壤含水量显著降低,降幅分别为30.27%、32.56%、34.59%、37.36%。这表明,深翻秸秆粉碎还田(DPR)、农户浅旋(CK)不利于保持土壤含水量,使次年成熟期土壤含水量明显下降。

由表5 可见,不同耕作模式下当年成熟期与次年播种期各土层土壤含水量基本呈显著降低趋势。在0~20 cm 土层中,DPR、SSR、SCR、CK 处理的土壤含水量年际间差异不显著,但均呈降低趋势,NTR 处理的土壤含水量年际间降低幅度较大,达31.62%;处理间比较,各处理与CK 处理间差异不显著。在20~40 cm 土层中,DPR 和CK 处理土壤含水量年际间显著降低,降幅分别为31.46%和30.91%,其他处理变化不显著;处理间比较,5 个处理间土壤含水量差异均不显著。在40~60 cm 土层中,SCR 和NTR 处理土壤含水量年际间变化不显著,但前者为增加、后者为降低,SSR、CK、DPR 处理土壤含水量均显著降低,降幅分别为35.73%、35.68%和25.00%;处理间比较,5 个处理中DPR、SSR、SCR 与CK 差异不显著,NTR 与CK 差异显著。在60~80 cm 土层中,DPR 处理土壤含水量年际间差异不显著,呈降低趋势,其余处理均显著降低,SSR、SCR、NTR 和CK 处理的降幅分别为37.07%、21.54%、15.73%和38.08%;处理间比较,仅NTR与CK差异显著。在80~100 cm土层中,SSR、SCR、NTR 处理土壤含水量年际间差异不显著,其中SSR 处理呈增加趋势,其他2 个处理呈降低趋势,而DPR 和CK 处理间土壤含水量显著下降,降幅分别为37.47%、38.69%;处理间比较,各处理与CK 差异不显著。

表5 2017—2018 年不同耕作模式成熟期至次年播种期土壤含水量的变化 (%)

以上结果表明,当年玉米收获后采取秸秆还田措施,再配合深翻、深松等耕作措施,到次年春季播种期,深翻秸秆粉碎还田(DPR)能保持0~20 cm 表土层和60~100 cm 底土层含水量不显著降低,有利于播种出苗;深松秸秆粉碎覆盖还田(SSR)能保持0~40 cm表土层和80~100 cm 底土层含水量不显著降低;推茬清垄条深旋秸秆还田(SCR)能保持0~60 cm 表土层、60~80 cm 心土层及80~100 cm 底土层含水量不显著降低;免耕秸秆粉碎覆盖还田(NTR)能保持20~60 cm犁底层、心土层及80~100 cm 底土层的土壤含水量在一定水平;而农户浅旋(CK)仅能保持0~20 cm 表土层的含水量,该耕作措施不利于年际间土壤水分保持。

2.3 不同耕作模式对土壤质量和产量的影响

由表6 可知,实施不同耕作模式2 a 后土壤质量的改良效果不同,各处理不同土层间土壤质量指数存在一定差异,2017 年,SSR 处理0~45 cm 土层土壤质量指数均较高(0.45~0.59),SCR 处理0~30 cm 土壤质量指数较高(0.66~0.70),NTR 处理 0~15 cm 土壤质量指数较高(0.66);2018 年,SCR 与NTR 处理0~45 cm 土层土壤质量指数均较高(0.48~0.77)。综合评价指数,2017 年SSR 和SCR 处理表现较高,分别为0.53 和0.58,2018 年SCR 和NTR 处理的综合评分指数较高,分别为0.74 和0.63。从产量表现看,5 个处理差异显著,2017 年SCR 处理产量最低,CK处理排倒数第二位,DPR、SSR 和NTR 处理的产量分别比CK 高22.60%、17.93%和31.19%,差异显著;2018 年,CK 处理产量最低,DPR、SSR、SCR、NTR 分别比CK 高12.35%、14.29%、5.45%、2.42%;从年际间变化来看,SCR 处理产量增加最多,增幅为41.40%,其次为CK 处理,产量增幅为4.29%,SSR处理产量也有所增加,而DPR 和NTR 处理的产量均表现为下降,降幅分别为18.58%和4.43%。综合以上分析表明,短期内采取秸秆还田配合各种耕作措施,SSR、SCR、NTR 均较CK 更有利于提高地力,DPR在提高地力上未表现出优势,但产量较稳定,有待于较长时期内进一步检验。

表6 2017—2018 年不同耕作模式土壤质量指数和玉米产量的变化

3 讨 论

研究中,免耕秸秆粉碎覆盖还田(NTR)对改善土壤紧实度效果不显著。邹文秀等[14]以东北黑土地为研究对象,认为免耕显著增加了0~20 cm 土层土壤容重,翻耕配合秸秆还田对土壤物理指标的改善效果优于仅翻耕处理,免耕由于缺乏对土壤的扰动,增加了表层土壤的容重,也降低了总孔隙度[15]。Dam 等[16]认为,免耕虽然对土壤不产生扰动,但是土壤自身下沉而引起土壤颗粒间排列比较紧实,加之播种和收获环节的机械压实增加了表层土壤的容重,但是对20 cm 以下土层没有显著影响。笔者的研究具有相似结果,各措施中仅深松秸秆粉碎覆盖还田(SSR)具有降低0~15 cm 和15~30 cm 土壤容重的作用。

有报道认为,耕作和秸秆还田是构建土壤肥沃耕层的核心[17-18]。秸秆还田增加了对土壤的扰动,显著提高了土壤的导水导气性[19],改善了土壤孔隙结构[20],促进了土壤团聚体的形成,增加了土壤持水量[21]。秸秆还田是增加土壤孔隙度、改善土壤孔隙结构的有效措施[22]。该研究中,推茬清垄条深旋秸秆还田(SCR)、免耕配套秸秆粉碎覆盖还田(NTR)、农户浅旋(CK)3 种翻耕措施定点实施2 a 后,土壤容重显著增大,孔隙度显著降低或差异不显著,未表现出明显的改善作用,今后仍会持续定点实施,其长期效果有待于进一步研究。

秸秆还田配合翻耕措施是改善深层土壤结构的有效途径。但是,不同地区深翻与深松的作用不尽一致。战秀梅等[23]对东北黑土的研究结果表明,翻耕改善土壤理化性质和提高玉米产量的效果显著优于深松,秸秆连年还田条件下,这种优势更加显著。何鑫[24]在黑土的研究也表明,深松更利于改善土壤结构,提高土壤速效养分含量,促进苗期玉米生长。王淑兰等[25]对渭北旱塬质地较重的土壤的研究表明,深松改善土壤环境质量、提升土壤肥力和增产增收的效果优于连续翻耕与浅旋耕。王旭东等[26]对黄土高原黑垆土的研究结果表明,深松比翻耕能更好地提高土壤碳库和玉米产量。该研究中,深翻与深松均配套秸秆还田措施,年际间土壤碱解氮、速效钾提高显著,对于土壤容重、孔隙度有一定改善作用,但对于提高土壤含水量效果不显著。于晓芳等[27]的研究认为,深松秸秆粉碎覆盖还田(SSR)、免耕秸秆粉碎覆盖还田(NTR)处理效果更显著。该研究认为,玉米收获后开展深翻、深松等耕作措施同时进行秸秆还田,到次年春季播种期,深翻秸秆粉碎还田(DPR)能保持0~20 cm 表土层、60~100 cm 底土层含水量,有利于播种出苗,深松秸秆粉碎覆盖还田(SSR)能保持0~40 cm 表土层、80~100 cm 底土层含水量不显著降低,推茬清垄条深旋秸秆还田(SCR)能保持0~60 cm 表土层和心土层、80~100 cm 底土层含水量不显著降低,免耕秸秆粉碎覆盖还田(NTR)能保持20~60 cm 犁底层与心土层、80~100 cm 底土层土壤含水量在一定水平,而农户浅旋(CK)仅能保持0~20 cm 表土层的含水量,该耕作措施不利于土壤水分保持。心土层位于表土层与底土层之间,通常是指表土层以下至50 cm 左右深度的土层,心土层是起保水保肥作用的重要层次,是生长后期供应水肥的主要层次,深翻秸秆粉碎还田(DPR)与农户浅旋(CK)均未能有效保持心土层的持水量。这与耕翻过程中进行秸秆还田对土壤扰动较大,致使土壤跑墒严重有关。因此,建议该地区在秋季进行秸秆还田操作,以便深厚肥沃的耕作层能够充分蓄积冬季和春季的降水,保证第二年春季的土壤含水量,以规避春季耕翻作业导致土壤跑墒,影响作物出苗的潜在风险。

4 结 论

从年际间的变化来看,深翻秸秆粉碎还田(DPR)措施能促进0~30 cm 土层有机质、碱解氮积累,保持耕作层含水量, 2 a中DPR耕作措施均不利于土壤中速效磷含量的积累,导致土壤质量指数不高,但产量表现较稳定;而深松秸秆粉碎覆盖还田(SSR)能促进0~15 cm 和30~45 cm 有机质显著增加,0~30 cm 土层碱解氮积累,使速效磷的最大积累量集中于0~45 cm的各土层,还能降低土壤容重,有利于促进产量的稳步提高。因此,深松秸秆粉碎覆盖还田(SSR)是更有利于改善土壤质量、保证产量稳定增长的有效耕作措施。以上结论是在各种耕作措施实施2 a 后获得的,有必要进行长期定点试验,尤其是北方冬春季节气温低是限制秸秆充分腐解的主要因素,会对结果产生较大影响。