宗谱与口述在保护规划中的运用

——以浙江省开化龙门村历史文化名村保护规划编制为例

文/张怀予 浙江大学建筑工程学院 硕士研究生

江 篪 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 高级规划师

傅舒兰 浙江大学建筑工程学院 副教授(通讯作者)

引言

我国历史文化名村的评选工作发展至今,在历史文化名村保护的思想理论和监督管理方面仍未成熟[1],特别是在申报评选与保护规划编制的对接过程中存在着一定的滞后性[2],对历史文化名村保护规划编制过程中的村落历史价值的梳理与特征提取方面提出挑战。

本文选取浙江省衢州市开化县齐溪镇龙门村为案例。开化龙门村于2016年被评选为第五批浙江省历史文化名村后,于2018年开始了编制保护规划。两年时间中,村落的现代化更新,导致在规划编制工作中需要进一步深入挖掘村庄发展形成过程中的其他特色[3]。因此,文章针对龙门村体现显著的宗祖定居式村落特征,结合物质空间调研以及宗谱与口述访谈所做的尝试,为历史文化名村保护规划编制工作提供操作性的借鉴。

1 研究对象概况与方法设计

本文所选取的研究对象为浙江省衢州市开化县齐溪镇龙门村。龙门村地处浙江、安徽两省交界,具有独特文化内核,历史底蕴厚重。同时龙门村外部三面环山,村庄与外界的交通联络也以山道为主,地形呈半封闭式。

也正是由于历史上交通条件的不便利,龙门村内形成了以血缘关系为主要纽带的中国传统地域聚居现象。在龙门村历史文化名村保护规划开展工作中,引入各自然村保存的姓氏宗谱,包括余家村和外山村内保存的《璜余氏宗谱》、汪家村保存的《汪氏宗谱》以及大麦坞村的《赖氏宗谱》,并结合实地口述等方式,最终将信息落实到历史及现状地图中,为保护规划编制提供帮助。

2 村域空间结构及发展脉络分析

2.1 龙门村域空间结构分析

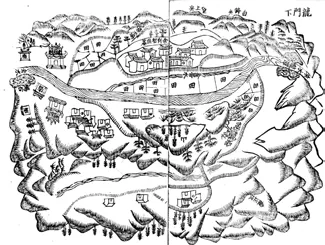

图1 龙门村历史空间结构图(图片来源:作者自绘)

根据口述访谈及文史资料记载,龙门村的四个自然村在迁入的时间点上存在着明显的先后顺序。因此,本文在现状地图分析的基础上,结合自然村宗谱资料梳理各自然村的时间脉络,以辅助历史保护规划的编制。

2.2 结合宗谱的发展脉络梳理

据《汪氏宗谱》②记载,汪氏起源“左王右水”,遂名汪。随后的漫长年代中,汪氏不断生出新的分支,扩散分布至新的地方。至八十五世(约1730年前后),汪氏振源公和振得公自丰盈坦迁至龙门下,在余家村隔溪对岸落址,逐步形成了汪家村。从汪氏八十五世迁至龙门至今,已有二百九十多年的历史。

龙门大麦坞村存在赖、黄两姓,其中赖姓人口比重相对更高,且保留有完整的《大麦坞赖氏宗谱》③,因此在研究时,主要聚焦于龙门赖氏的起源对大麦坞村形成的影响。赖氏出于姬姓。至清乾隆己丑年间(1769年),赖氏秀齐公次子业生公、三子坤生公择居九都大麦坞,成为龙门赖氏之祖。大麦坞村自赖氏迁入发展至今,已有了二百五十年左右的历史。

发展至此,龙门村域内四个自然村的空间格局基本成形。

2.3 基于空间结构的历史空间意象解读

结合龙门四个自然村的空间结构特点和在形成演变过程中的特色,赋予其独特的历史意象:余家、汪家村隔溪相望,“余汪比邻,龙凤呈祥”;大麦坞村独处龙门北侧地势较高处,“大麦修竹,山围成坞”;外山村连结通至淳安、安徽璜尖的古道,“杭徽古道,外山有余”。这些独特的历史意象构成了龙门村在历史价值挖掘过程中的一大特色。

现代图书馆的发展有两条主线,即技术和服务。从技术角度来看,有了互联网以后,图书馆实现了智能化、移动化、数字化、网络化、自动化。伴随着数字革命和科学范式的变革,商业机构和社会上一些非盈利性组织都融入到了科研和教学中,为其提供了新的工具和路径,使得图书馆作为知识服务中心的地位逐渐下降,高校图书馆用户开始向网络化信息服务分流。图书馆为了应对这个局面,采取了与新技术融合,推出了形式多样的云图书馆、移动图书馆、数据图书馆、智能图书馆(RFID)、智慧图书馆、微图书馆(微视频、微博、微信、APP等)等。

3 自然村内历史空间格局的形成与演变

在梳理各自然村迁入时间轴的基础上继续深入,以各自然村单体为研究对象,挖掘自然村内部历史格局的形成。在此选择余、汪两村作为研究对象。研究采用的方法为历史文献分析和实地调研方法。

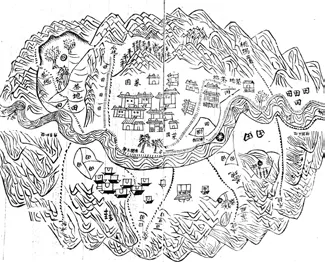

图2 龙门里居图引(图片来源:《璜余氏宗谱》)

图3 龙门下汪氏开基图(图片来源:《汪氏宗谱》)

3.1 余家村

根据《龙门里居图引》的刻画,余家村最初的用地结构包括居住、农耕和祭祀用地。随着分家的进行,余家村形成了以有智公祖居为核心,三子分别在祖居三个不同方位落点,通过道路连接形成“丫”字形一带三的核心骨架。

余家村的后续发展扩张始终围绕着“丫”字形骨架以及连通余氏宗祠的平行龙门溪的线性趋势。至改革开放后,村内建筑向北在跨龙门溪的北侧区域、向南在祖居与余氏祠堂之间、向西在龙门溪西侧沿溪范围都分散式地出现了新住房建筑。同时,道路体系更加丰满,跨龙门溪向北延伸连结溪北的建筑以及新出现更靠近龙门溪侧的南北向弯曲形街巷。至2000年后,龙门村建筑密度进一步增加。余氏祠堂的南侧也出现了沿溪发展建筑。村内旧屋更新速度加快,逐渐发展成余家村现有格局。

3.2 汪家村

根据《龙门下汪氏开基图》所刻画的龙门汪家村成形初期村庄结构可见,汪氏祖宅抱山环水,振源公祖居建设在汪家村偏北处,振得公祖居建设在偏南,外围是农耕用地。汪氏宗祠位于自然村内最南端靠近溪流处。汪家村的后续发展围绕祖居、祖居、宗祠三个节点及其连通河流的基本格局展开。民国时期至1960年代,汪家村开始往东侧扩展田地,而后通过分家,村内建筑主要在两祖居间沿街巷落户。改革开放后,房屋大量扩建,主要分布在最北侧振源公祖居和汪氏宗祠中间,宗祠南侧也开始出现沿溪分布的建筑。2000年后,汪家村建筑密度增加,分布格局基本形成。同时由于地势高差起伏,巷弄形态均不规整,形态比较自由,纵横向角度各异。

3.3 自然村内历史空间格局现状分析及保护规划落实

通过对余、汪两自然村内部发展的推演可以发现,在自然村的发展过程中,历史建筑的保护的缺失现象,可归纳为三类:一类是自主更新所导致的历史建筑被拆除或覆盖;第二类为因为保护措施不到位,仅留有建造外观风貌,但主体结构损坏;第三类是余氏宗祠鸣凤堂和汪氏宗祠溥源堂,历史风貌和历史价值保存良好,成为最具代表性的历史建筑。因此,针对自然村内不同的历史建筑的保护现状,落实到保护规划中进行分级保护。

以余、汪两自然村为例,保护范围区具体划分为:核心保护范围,包括余氏宗祠鸣凤堂和汪氏宗祠溥源堂;建设控制地带的范围,包括余家村的“丫”字形一带三的骨架和汪家村的祖居、祖居、宗祠的三节点骨架以及以历史街巷格局为核心的文保点,建议历史建筑及传统风貌建筑成片区域;环境协调区,即余、汪村建设控制地带外的可建设用地范围(图4)。

图4 余汪保护范围区划图(图片来源:作者自绘)

结语

本文通过研究龙门村历史文化名村保护规划编制的案例,在当前普遍面临的历史文化名村中历史遗存保护不力的情况下,纳入宗谱、口述调研等新形式,对保护对象有了更深层的界定,也为历史文化名村缘起与发展的梳理、价值挖掘、保护规划范围划定等过程提供了新的思路。

注释:

①龙门村余氏自编。

②龙门村汪氏自编。

③龙门村赖氏自编。