物本身

聂景

王译媚,《慰藉》系列,2017,图片由艺术家提供

©王译媚,《慰藉》系列,2017,图片由艺术家提供

©王译媚,《慰藉》系列,2017,图片由艺术家提供

©王译媚,《慰藉》系列,2017,图片由艺术家提供

©王译媚,《慰藉》系列,2017,图片由艺术家提供

王译媚,《慰藉》系列,2017,图片由艺术家提供

©王译媚,《慰藉》系列,2017,图片由艺术家提供

当代社会中,人造物品的形状、色彩、质地、质量等属性,无不透露着当代生活的特征。有别于自然物品的产生,人造物品先天具有符合人类需要的特性,这些特性迎合人类的使用或审美的需求,折射着当代人类如何塑造自己向往的社会生活。

在创造者制造这些人造物品时,或无意或有意地植入一些元素,使其成為一种现象、趋势、潮流,进而成为一种文化,甚至一种思潮,达到某些控制的作用。因此在当代摄影中,被拍摄的静物往往包含不同的符号指涉,这些符号指涉被艺术家发掘或赋予,静态的物品却不是静态的含义。这意味着对照片的解读不再是好不好看,而是内容大于形式,形式服务于内容。关于当代静物摄影中的符号指涉,往往要结合时代、时事才能具体解读。生活在当代社会中,我们或多或少被某一类物品或背后的逻辑控制,成为潜意识下的一种“奴隶”。从众心理、兴趣圈群、仪式感、时尚潮流、消费主义……这些概念并不一定相关或相近,但无一不是通过人造物品将当代人类的行为画地为牢。在某种程度上来说,我们自以为是塑造的理想生活,亦是我们受困于某种社会生活模式的体现。

视觉艺术家。现工作生活于上海。2017年研究生毕业于纽约视觉艺术学院摄影及实验影像专业,2015年本科毕业于北京电影学院摄影学院。2015年起在美国及中国多地参与展览。她的艺术实践融合了中西方的文化特征,呈现出一种不受地域和语言限制的视觉符号。2018-2020年受邀于上海摄影艺术中心及上海当代艺术博物馆进行讲座及工作坊授课,2019年获“Gen.T100”亚洲新锐青年,2021年于中央美术学院设计学院数字媒体艺术工作坊任客座讲师。

《慰藉》Comfort2017

柔和的糖果色灯光和投影出的网页面交织融会在一起,结合了甜食与网页来表现无意识虚拟社交所存在的隐患,社交网络带给人的影响是潜移默化的。这个时代的人们不再像过去那样受到人的包围,而是更多地受到物的包围,人们的内心越发冷漠,人与人之间的距离也在逐渐拉远。但人类渴望被关注的欲望并没有因此消减,只是介质从以前的人变成了现在的物,所以人们也越来越物质化和同质化。虚拟社交所带来的是集体无意识的蔓延,在这里我想提出一个问题:是人们在掌控冷冰冰的信息化产物,还是反之被控制?

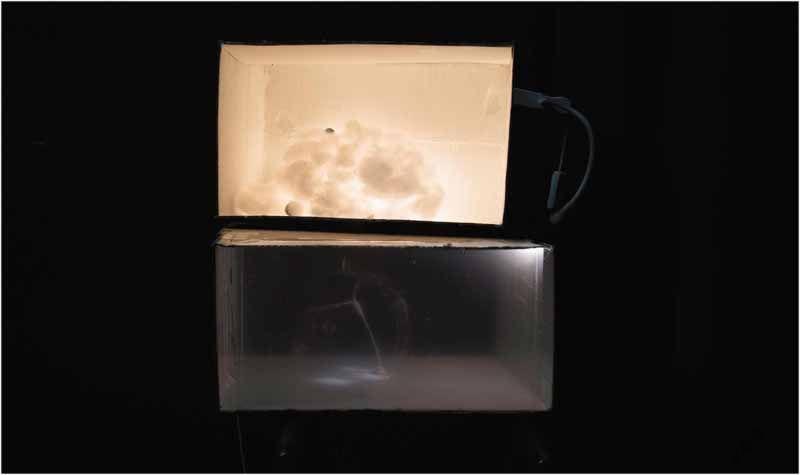

《亚马逊》Amazon2016

快递箱象征着获得,满足欲望和愉悦,它创造了消费主义重新划定界限后的无限自由。纸板的外观看上去无足轻重,单调乏味。网上购物作为一种新的购物方式,已经逐渐出现在我们的日常生活中。从一般的定性来看,它的形象化具有不可控制的力量。也许它更像是现代社会中的“潘多拉盒子”,把一切都困在一个常规的系统中,而这个系统有可能劫持而不是传播灾难和不幸。从盒子里散发出的光源、森林记录和蒸汽机的组合创造了一个乌托邦。音频元素不断地混合,进一步将观众包围在一个沉浸式的、偷窥的环境中。

©王译媚,《亚马逊》系列,2016,综合材料,图片由艺术家提供

©王译媚,《亚马逊》系列,2016,综合材料,图片由艺术家提供

对当代静物摄影中关于意义的解读,有时也依靠当代生活中的公共语境和共同情感。物品之所以可以被解读,往往是因为其在人类社会中被赋予了与事件或情愫相关的意义,物品被视为事件的证据或被视为情感的寄托。普通物品的平凡,与被赋予意义之后的特殊,有着完全不同的价值,甚至是从物性上升至人性的价值。当静物出现在照片中,或是以理性透析事实,或是以感性叙述情感。物品在以人为主体的客观世界中,通过艺术家的创造性表达,获得主体性的存在价值。物品不过是客观世界的局部存在,但是物品也可以作为载体,承载无法估量的价值。

1971年生于湖南沅江,1995年毕业于中国美术学院,现居住工作于北京。蒋志的创作包括摄影、绘画、录像及装置,小说和诗作亦是他开始艺术创作以来的重要媒介。他长期深入关注各类当代社会与文化的议题,自觉地处在诗学与社会学这两个维度的交汇处上,并着力于如何使那些我们熟悉的日常社会与个人体验转换进作品文本中,是中国当今极具多样性的艺术家之一。

《情书》loveletters2010-2014

《情书》是一组持续拍摄了4年的作品,最早拍摄于2010年。在亚洲“火”被认为是沟通仙凡两界之间的使者,印度的火神也被认为是“供奉的传递者”。《情書》也让人联想到“火中荆棘”的异象和信念,中西方的传统宗教绝大多数都相信在任何人心里都有“圣”,每个人心里都有可以被生发出来的“爱”,“爱”是推动平等和公正的力量所在。

2014年拍摄的《情书》,使用了中国古代的陶器作为花器,让人回忆到远古那些制作和使用过它们的人们,他们都是爱过和被爱过的人。

对《情书》作品本身来说,它不再是仅仅属于私人的,“这是给过去、现在和将来所有人的情书,给所有爱过和被爱过的人的情书”,而不是给某个人或某种人的情书。在这个意义上,《情书》是对整体性世界观的强调,是对把人类分裂、区隔为不同人的一种抗议。

这组作品和艺术家其它的作品不同,对隐藏的社会性问题不是使用直接的叙述或批判手法,而是以人类的困境和情感为线索,试图传递自我与社会、主观与世界的互生互成观点。重要的是,在对当今世界日趋割裂的担忧中,传递了对解决之道的寻觅和不舍的希望。

蒋志的《情书》

如果,爱是一份精致的痛楚,那么,常与它相伴而生的心痛感则会激起更惨烈、更痛彻的苦楚。在爱与心痛之间,是一片烈焰,将炽热的激情化为充满妒忌、猜疑和毁灭的地狱之火。心碎固然令人心痛:“阴郁寡言”与“明媚慷慨”构成了爱情的双生子。爱是世间一切美好的化身,直至情灭;而在北京艺术家蒋志的这组凄美的系列摄影中,直至被大火吞噬。至此,那份痛楚,那份烈焰,消耗殆尽。

《情书》系列中的各幅静物摄影完美诠释了这份矛盾的情感,暹罗连体人式的关系交织着欢乐与痛苦。乍看之下似乎是对某一自然领域的研究,但这些作品绝非浑然天成的偶得之作。场景经过精心布置,极简风格的镜头下,形单影只、或至多一小簇的鲜花占据了画面的焦点,有些如幽灵般悬浮于半空,有些则经过花道式的精心布置,但它们都发出相同的悲叹,自然之美的化身仿佛都定格在相同的幻灭瞬间。画面风格古典而唯美——仿佛出自某位严谨而细腻的17世纪荷兰绘画大师之手。蒋志的《情书》表现的是娇艳美丽的花朵,其中大部分是兰花,在火焰中燃烧。这火并非大自然的意外,也并非隐喻爱的花火燃起时人们所想象的那种自然的迸发。火焰与精致自然美态的并置虽看似极不自然,但却并非制图工具的产物。在这个意义上,除了“火源”,照片中的一切皆尽自然。火焰的蓝色部分表明了这是酒精燃烧所呈现的效果,艺术家先向花瓣喷上酒精,然后点火。缓慢的燃烧速度让蒋志有时间定位然后透过镜头感受这一过程,这一刻,牺牲被定格为永恒。对于蒋志来说,爱意味着付出一切,只为在现实世界真正实现它。

蒋志所选的花朵本身并不具备象征意味——与标题的余韵悠长不同,但兰花的稀有和珍贵契合我们对于真爱的幻想,或曰理想:珍贵、稀有、往往十分短暂。但如果充斥于整个画面的是爱,再多的自然之美——绽放的花朵中蕴含充盈的自然之美,也无法抵消摄影作品中散发着的残酷气息。然而,在闪耀着超然气息的蓝色火焰之下,花朵仿佛毫发未伤。赋予《情书》直击人心力量的点睛之笔,是蒋志把场景设定在尚未出现任何肉眼可见的凋敝之前,但是观者却已然洞悉:最终的命运不可避免,要挽回为时已晚。似乎,纵火与伤害没有任何后果。而我们则同时是无助的同谋者、见证人和受害者,如飞蛾扑火般,痴醉于这份绚烂。

蒋志巧妙地呈现了爱情的阴阳两面,两者水乳交融,缺了任何一部分都不完整,痛楚中有欢愉,欢愉中亦有痛楚。他为苏珊·桑塔格式的病态迷恋寻求一个合理的解释,而与此同时,他又操纵着观者,何其聪明,观者的目光转向苦楚本身,因这一举动将我们与受难者区别开来。在那个当下,我们明白自己并未承受相同的苦痛。蒋志敏锐地捕捉到这种情绪,这既是自我存在的印证,又让人沉溺在视觉的快感之中。

既然名之曰“书”,艺术家又是写给谁的呢?蒋志既是一名艺术家,也是一名诗人,除了艺术化的表达,他也运用更为传统的语言表达。他写过不少中篇小说和艺评文章,前者正是写就于爱情之火绚丽绽放之时,也就是他挚爱的妻子、作家任兰占据他整个生命的时候。2010年12月27日,妻子的突然辞世引发的巨大悲恸成为他日后创作史诗系列《情书》的一个缘由。这一摄影系列数量已达60余幅,画面让人回味良多,其所激发的情愫只可意会,有时话已到嘴边,却又觉得难以言传。这岂不令人惊讶?鲜花的造型和摆放别有深意,构图朴素而克制,叶片、花盆、茎秆的长度无不经过推敲。兰花暗喻逝去的爱人——任兰。细腻的纹理和色调蔓延每一个画面,内省式的氛围将爱情之美演绎得如梦似幻,难以捉摸,难以触及,甚至于根本不可能实现。蒋志的每一封“情书”都是一首献给美好灵魂的诗篇,那个永远离他远去的灵魂。虽然“情书”带有私密性,但却又是写给我们大家的,因为他所表达的是爱的语言。艺术家看似任性的破坏行为更像是突遭变故后一种英雄主义式的回避。烈焰吞噬冰冷,但爱永恒不灭。

时尚与全球化

展览“无尽的服装”关注中国南海沿岸地区和国家,项目汇集了来自大中华地区、东南亚及上述地域的全球散居群体,这些当代文化生产者将研究和探讨“亚洲”时尚的相关文化叙事,以及它如何被代表并且建立了一个体系。展览探讨了在时尚的全球供应链中,从街头、工厂、工坊到出版印刷和零售等不同地点发生的自我时尚化和社群时尚化。跨越领域、地域、学科和系统,“无尽的服装”勾勒出新一代时尚生产者的实践,他们将时尚看做一个文化、社会和经济体系,身处其中并且批判性地进行回应。

展览从多条线索出发,通过一系列艺术作品和装置,深入探讨“亚洲”时尚生产的异质性内涵。展览聚焦于商品的生产流通和交易的时刻:从古老的泰国靛蓝染色技术到纽约坚尼街的山寨手提包商贩。展览中的艺术家将我们从葡萄牙的家庭服装店带到开曼群岛的茅草编织工坊,这些具有象征性意义的时尚商品和生产场所往往携带着关于移民、文化、社群和亲眷关系的历史。研究亚洲服装制造史即等同于研究全球化世界的基础网络:从前殖民时期在亚洲进行的纺织品贸易到20世纪末的中国南方被渲染为“世界工厂”,大量的物质基础和社会线索通过时尚将东南亚和中国与欧洲、西非和北美联系起来。这些众多的交叉点一直延伸到现在:以互联网为先的风格实践和侨民网络持续在“亚洲”与非“亚洲”的定义之间流转,为时尚生产增添新的分布模式。而这些模式则成为具有争议性的模糊概念,无论是在香港的商场中、马尼拉的纺织厂内、还是鹿特丹的网购平台上,这些模式都侵蚀于全球消费文化的狂热商品链中。

展览的核心是对“中國性”以及“亚洲性”的探究,不论对于本土还是海外从业者而言,此种“中国性”和“亚洲性”在他们的作品中都表现为一种美学符号。展览中的艺术家与传统的、甚至陈腐的亚洲形象相抗衡,以复杂而具有批判性的方式来处理我们与“遗产”风格化之间的关系。此外,展览中的作品探讨了无论是作为起源地还是灵感起点的“亚洲”时尚化,如何在家乡与异乡、现实与幻想、图像与产品之间循环往复。在西方,中国性和亚洲性往往被扁平化为一个“外来”的整体意象,而展览中的艺术家通过作品对此种文化同质化进行干预。他们通过物品和图像,对亚洲时尚生产和亚洲时尚性在欧洲、英国和美国社会中所处于的——既迷恋又贬低的矛盾地位提出质疑。

(节选自展览前言)

《婚纱》WeddingDress2021

AMaior来源于艺术家朱凯(BrunoZhu)的父母在葡萄牙经营的家庭服装商店名,在葡语中意为“最大”。朱凯受训于时装设计领域,并用“AMaior”来命名他创作的一些特别项目。他多年来在时装精品店策划“快闪”展览活动,探索和诠释在此种环境下所产生的误读。这些时装精品店出售从中国进口的商品,在当地很受欢迎,其工作人员大多数为来自亚洲的移民。AMaior此次在北京的呈现加入了由涤纶窗帘制成的婚纱裙,颠覆了其在西方语境下对“中国性”存在的阐释。婚纱裙是少有的跨越了地域边界的时尚物品,也是那些想要生育孩子的新婚家庭融入了欢乐与保守观念的织物。朱凯通过婚纱裙诉说了商品本身及其流通交换在呈现家庭、家人和文化传统中的功能和作用。

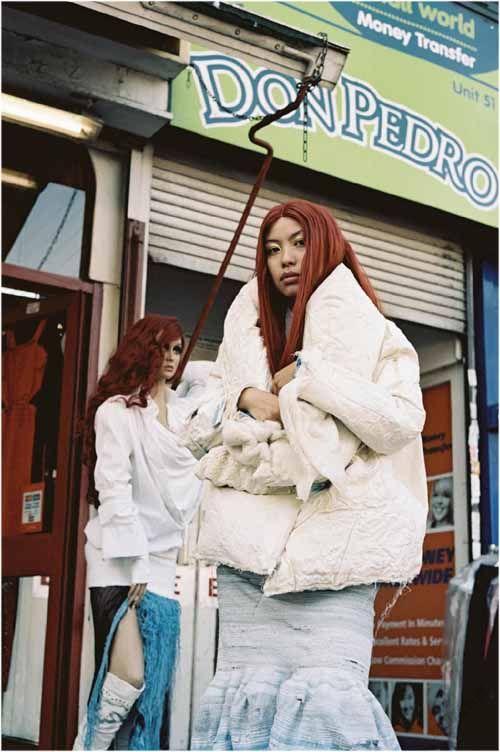

《仿佛一个将要实现的想法》AsifAnIdeatobeAchieved2021

设计师、艺术家ASaiTa于2017年创立的同名时装品牌,邀请消费者从裙装中探寻社会中的美学脉络,颠覆大众眼中的亚洲时尚肖像。作为伦敦第一代中越移民之子,ASai多次往返亚洲从事时装设计、生产,并从这些有限的旅途经历中拼织出自身之于时尚的离散性。

展出的这件羊毛风衣来自2019年的ASaiTa秋冬系列,产自上海,客户为西方的一家电子零售巨头。成品风衣最初储于香港,后转入伦敦和阿拉伯,但客户因质疑内里填充鸭绒的产品源问题而取消了订单。ASai的衰运由此展开,书写成了一篇讨论在全球商品链中物品材料及商品符号起源重要性的叙事。风衣是一款与英国文化紧密联系的消费性设计产品——巴宝莉(Burberry)标志性的风衣是亚洲游客前往英国旅游时最乐意购买的商品。ASai将这些流连辗转的风衣运回中国进行展出,与其一同展出的还有用彩票纸折成的千纸鹤及印有钞票印花的毛巾。常常出现在旅馆和住户人家的千纸鹤作为转变的化身,其象征意义与欧亚大陆之间时尚商品的迁移流通相似。

《旅行支票》Traveller'sChecks2021

2021年,越南裔德国艺术家萧崇的视线被法国奢侈品牌思琳(Céline)2013年秋冬系列中的洗衣袋元素吸引。这些独特的尼龙袋起源于中国,因国内进城务工人员搬家时的广泛使用而被称为“民工包”。随后,这些来自中国的“民工包”流入其他国家,各国人民对它的叫法虽大相径庭,但都不约而同地指向了移民人士:在英国,它被称作“难民包”;在德国,它被叫作图尔肯科夫(Türkenkffer,土耳其包)。1983年,在尼日利亚总统阿尔哈吉·谢胡·沙加里(AlhajiShehuShagari)颁布驱逐令,要求所有未持合法证件的移民在十四天内必须离开该国后,这些袋子在尼日利亚被称为“加纳人必走(GhanaMustGo)”。萧崇着迷于这个尼龙袋的口语化命名,究竟是如何让世人关注到了在人类迁移历史之下,由移民带来的被迫流离失所和社会文化断裂。

时代之变,让物品的存在空间不止于客观世界,数字空间中的物品也是客观世界的一种映射。这种虚拟的存在并不只是象征性地映射一件实物,其中还包含了现实世界存在的客观逻辑。这种客观世界的逻辑亦是人类社会的生存逻辑,虚拟世界所要遵循的并非绝对的虚空。在某种程度上来说虚拟世界的基础是真实,既包含基于物质的真实,也包含内在逻辑的真实。

数字化的影响,在当代世界中无处不在,并以全新的逻辑构建了新的世界观。但这不意味着物品的意义完全变异,虚拟化的物品依然与现实有着一种或几种联系。日常物品不易被发掘的意义,在虚拟化之后有时会有更容易辨识的特征,而且提醒我们它们在现实中的价值。在当代艺术中的物品不只存在于客观世界,也存在于虚拟世界,即从社会意识领域认识物品的价值,超越物品的客观存在性看待物品对人类社会的意义。这些存在于虚拟世界的物品,以其平凡的存在感,传达和增强了现实世界的真实感。

1979年出生于上海。2001年毕业于上海大学法学院。现在上海生活和工作。从2005年开始涉足摄影。2007-2010年关注报道摄影,主要拍摄有《地下的躁动—地下摇滚乐》(2008-2010)、《喀什》(2009)和《非典型矿工》(2010)等报道摄影系列作品。从2011年起开始拓展藝术摄影领域,拍摄了关注在人类生活环境下摆饰植物生存状态的作品《植物置物》(2012-2013)。从2014年起开始尝试探索新媒介,创作了旨在探讨虚拟空间里“摄影”问题的《植物置物II》系列作品。

《植物置物II》PlacingPlantsII2014

《植物置物II》由一系列电脑截屏构成。摄影术的发明,使得以光学为基础的照相机的“机械之眼”,替代了画家以人类生理结构为基础的“肉体之眼”来观察现实世界。而在当下这个日益成熟的数字化时代,我则试图进入到虚拟世界中用“数字之眼”观看世界。

和前组作品《植物置物》一样,本组作品关注被放置在人类社会公共或者私人空间里的绿色植物的生存状态。在本组作品里,我操控某系列第一人称射击游戏(FPS)的主角,游走在由游戏情节构成的虚拟世界里并借用“他”的视角来进行“拍摄”(截取)游戏场景中绿色植物的照片。通过游戏情节的不断推进,作品的“拍摄”地点则拓展到了全世界各个不同种族、宗教、文化和意识形态背景下的人类社会空间。

这些由人类制造的虚拟世界场景是人类自身所处现实世界的投射和翻版,但两者之间又存在着显而易见的差异。我通过控制游戏主角在虚拟的人类社会空间里进行“拍摄”活动,试图赋予其人格化的感知和思维能力,并模拟在虚拟世界中人类意识和潜意识里对绿色植物的认知状态,探讨在虚拟空间里实施“摄影”行为的可能性。

自摄影术诞生之后,绘画开始寻找新的语言,以替代被摄影占据的纪实功能,并试图证明只有人的手工创作才能被称之为艺术。但事与愿违,艺术的范畴不断延展,可技术复制的摄影不但升格为艺术,而且还在当代艺术领域成为先锋艺术实践的中心。艺术体制发生了剧烈变化,这并不是一蹴而就,在长达150余年的时间跨度中,不断有人在艺术的语言、媒介、内容等领域实验,促使艺术像现代科学一样不断进步,重焕新生。

繪画最显著的革新就是创造性的形式,由具象一步步转化为抽象,创造出写实的摄影无法比拟的人造艺术语言。但是在新技术和新艺术观的面前,抽象的创造并不能维持绘画语言的独一无二性。也因此艺术体制从手工业时代走向工业时代,一直到今日的信息时代,不同时代的技术和观念深刻地影响着艺术家的创作。时至今日,艺术的边界越来越模糊,可是艺术的创造力越来越丰富。打通艺术体制的隔阂之后,摄影也不只有真实具体的一面,抽象亦是其不可忽视的一面。

生于1989年,目前工作生活于纽约。2012年毕业于北京电影学院电影摄影专业,2017年毕业于纽约视觉艺术学院摄影、视频与相关媒介专业,并获得艺术学硕士。游走于多种媒介和材料之间,孔维子童的创作涉及绘画、电影摄影、平面摄影与装置艺术,其作品忽略物体本身具有的“物性”,更专注于探索三维物体与二维平面之间的关系。

《摄影绘画》PhotographicPainting2016

摄影于我来讲是我对绘画中所关注的内容的另一种诠释。我们生活在一个三维的世界里,但是却通过二维的假象来感受它,平面即是我在一个立体的世界中交流事物的表达方式。绘画很多时候是在用一个二维的形象来表达三维的形象,摄影也一样。我所关注的并不是平面性,而是三维物体与二维平面之间来回转换的关系。《摄影绘画》这组作品强调混乱的空间关系,通过后期合成制造出更复杂的画面,又继续通过拼贴和调整在图像中构造一个新的空间,对于我来说这个过程更加接近于用图像来绘画。