江苏苏州辉映遗址新石器时代遗存发掘简报

苏州市考古研究所

内容提要:辉映遗址发现新石器时代至明清时期文化层和遗迹单位,发掘区北部发现良渚文化时期水井和灰坑多个,出土了一批陶器和石器。陶器主要有双鼻壶、罐、豆、鼎等,以黑皮陶、灰陶、红陶数量为多;石器主要有破土器、砺石、V字形石刀、石镞等。

一、发掘概况

辉映遗址位于江苏省苏州市工业园区东部,胜浦街道辖区(图一)。西临兴浦路,东临新江路,北临民胜路,南临金胜路。其南侧即是辉映时代花园小区,因此定名为“辉映遗址”。2020年4月至2021年1月,为配合城市基本建设,苏州市考古研究所对该遗址进行了调查、勘探和考古发掘工作。经前期调查、勘探,发现古代文化层堆积,且文化遗迹时代较早。该地块地势较为平坦,原为旧厂房拆迁场地,表层为拆迁废弃物及回填土,局部有一些水泥桩和现代垃圾坑、垃圾沟,有的深度可达2.5米以上。根据现场实际情况,布10×10米探方5个,5×10米探方3个(图二),隔梁保留1或2米(地表土松散易塌方处)。经考古发掘,该遗址发现良渚文化时期的文化层以及水井4个、灰坑6个。现简报如下。

图一// 苏州辉映遗址位置示意图

二、地层堆积

辉映遗址文化层堆积较为简单,基本呈水平分布,厚度约1.5~2米,地层可以分为8层,其中新石器时代地层(⑦、⑧)仅出现在TN03E03,其余大部区域只有5层,时代最早到唐。现以TN03E03西壁为例予以介绍(图三)。

图三// TN03E03西壁剖面图

①层:黄色花土,较疏松,黏性。厚0.15~1米。包含大量现代建筑垃圾,为现代回填土层。

②层:灰黑色黏土,较疏松。距地表深0.15~0.3、厚0.2~0.3米。包含塑料、玻璃、青花瓷片、青瓷片、陶片、碎砖块等,为现代耕土层。

③层:深灰色黏土,较致密。距地表深约0.4~0.5、厚约0.3米。包含青瓷片、青花瓷片、陶片、瓦片、砖块等,年代应为明清。H4、H5开口于此层下,打破⑦。

④层:浅灰色黏土,较致密。距地表深约0.6、厚约0.3米。包含青瓷片、砖块,瓦片等,时代大约为宋代。该层在TN03E03中无分布。

⑤层:灰紫色黏土,较致密。距地表深约0.65、厚0.3~0.4米。包含越窑系青瓷片、灰陶片等,时代应为唐代。H3开口于此层下,打破生土。

⑥层:黄色黏土,土质纯净,较致密。距地表深约1.05、厚0~0.3米。无包含物,可能是间歇层。

⑦层:浅灰色黏土,夹褐斑,较致密。距地表深约1.05、厚约0.3米。包含泥质灰陶片、夹砂陶片,属新石器时代。H6—H8、J2、J4、J5均开口于此层下,打破⑧及生土。

⑧层:深灰色黏土,夹褐斑。距地表深约1.3、厚约0.2米。该层较薄,包含物很少,为新石器时代地层。J3开口于此层下。

⑧层下为灰黄色生土。

三、遗迹

此次发掘的遗迹种类很少,仅有灰坑和水井两类。

(一)灰坑

8个,编号为H2—H9,其中晚期灰坑2个(H2、H9),新石器时代灰坑6个(H3—H8)。

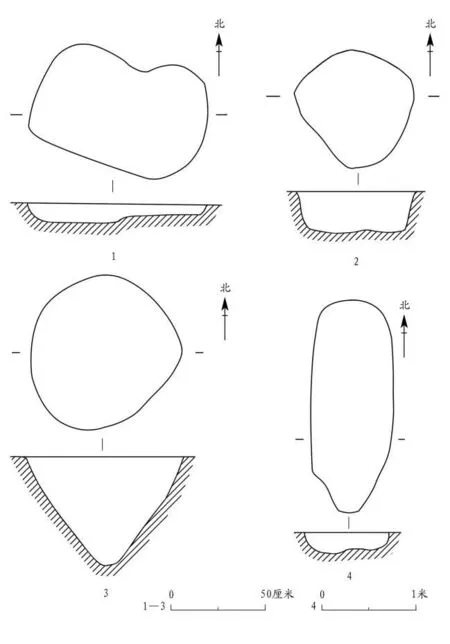

H4 位于TN03E03东南部。开口于③层下,打破⑦层。距地表深约0.75米。平面呈不规则椭圆形。东西长0.95、宽0.6、深0.11~0.2米。填土为灰黑色,包含少量陶片(鼎足残片)、草木灰等(图四︰1)。

H5 位于TN03E03东南部。开口于③层下,打破⑦层。距地表深约0.76米。平面近圆形。东西长0.63、宽0.54、深0~0.25米。口部明显,底部较粗糙,填土为灰黑色,包含少量灰陶片(图四︰2)。

H6 位于TN03E03中部。开口于⑦层下,打破⑧层及生土。距地表深约0.96米。平面近圆形。直径约0.8、深0~0.57米。口部明显,壁及底较平滑,填土灰黑色,包含少量陶片及草木灰(图四︰3)。

H8 位于TN03E03南侧。开口于⑦层下,打破生土。距地表深1.3米。平面呈长条状。南北长2.31、东西宽0.9、深0.1~0.22米。口部明显,底较粗糙,填土深灰色,且颜色不均匀,无包含物(图四︰4)。

图四// 灰坑平、剖面图

H3 位于TN02E01的西北部,西部向探方外侧延伸约2.4米。开口于⑤层下,打破生土。开口距地表深1.33米。平面呈不规则椭圆形。长7、宽3.7、深0~0.4米。口部明显,底部较粗糙。坑内为深灰色填土,夹褐斑,填土局部泛油光。包含泥质灰陶片、夹砂陶片、石器等,可辨识器物有石镞、石破土器、T字形鼎足、鱼鳍形鼎足、豆柄、尊口沿、罐口沿等(图五)。

图五// H3平、剖面图

(二)井

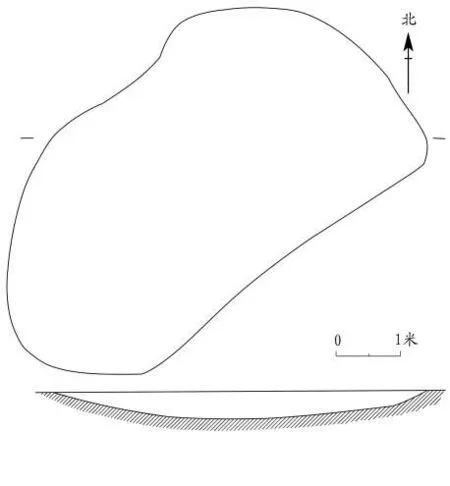

4个,编号为J2—J5,全部分布在TN03E03中,时代为新石器时代。口部平面呈圆形,剖面略呈喇叭形,底较平,剖面未见明显分层现象,填土大多为灰褐色。

J2 位于TN03E03南部。开口于⑦层下,打破⑧层及生土。距地表深0.96米。口部直径1.3、深2.85米。在距井口0.6~1.2米处出土残石器3件,残陶器5件及小块木板、小竹节等(图六︰1)。

J3 位于TN03E03南部。开口于⑧层下,打破生土。距地表深1.3米。口部直径1.1、深1.3米。无器物出土(图六︰2)。

J4 位于TN03E03中南部。开口于⑦层下,打破⑧层及生土。距地表深1.15米。口部直径1.4、深2.45米。出土1件较完整的黑陶罐以及少量陶片(图六︰3)。

J5 位于TN03E03中北部。开口于⑦层下,打破⑧层及生土。距地表深1.15米。口部直径0.8、深1.7米。距井口约0.4米处出土残石器1件,距井口约1米处出土残陶罐1、残陶杯1件(图六︰4)。

图六// 水井平、剖面图

四、遗物

新石器时代文化层及遗迹单位出土陶器、石器等文物共计22件,完整器物很少。

1.双鼻壶(J2︰4)

2.双鼻壶(J2︰5)

3.黑陶罐(J4︰1)

4.黑陶罐底“十”字刻划符号(J4︰1)

5.T字形鼎足、鱼鳍形鼎足(左H3︰8;右H3︰9)

6.石破土器(H3︰1)

(一)陶器

可辨识的器形有双鼻壶、罐、豆柄、鼎足、陶土块等,以黑皮陶、灰陶、红陶数量为多,鼎足多为夹砂红陶,少量大缸片中夹粗石英颗粒。

双鼻壶 2件。泥质黑陶,胎质很软,器表抛光。直口略外撇,长颈,丰肩,扁腹,圜形底,圈足外撇较高。J2︰4,口沿缺失,圈足部分残缺。残高12、腹径11.5、壁厚0.3~0.5厘米(图七︰1;彩插一︰1)。J2︰5,圆唇,口沿外侧对称置双鼻,颈中下部饰三道凸弦纹。口径9.1、腹径12.6、底径11.5、高16.5、壁厚0.4~0.5厘米(图七︰2;彩插一︰2)。

罐 5件。均为素面。泥质,胎较软。J2︰6,黑陶。器表抛光。侈口,束颈,丰肩,鼓腹,圜形底,圈足。口残,圈足残。残高13.2、腹径 13.3、壁厚 0.3~0.4厘米(图七︰3)。J2︰7,黑陶。口沿缺失,腹部残,鼓腹,圜形底,圈足。腹径8、残高5.9厘米(图七︰4)。J2︰8,黑陶。口沿及上腹缺失,鼓腹,平底内凹。腹径21、底径11.8、壁厚0.5~0.6厘米(图七︰5)。J4︰1,黑陶。侈口,圆唇,束颈,溜肩,鼓腹,平底。外底中间有一“十”字刻划符号。口径11.5、高11、腹径12.8、底径9.5、壁厚0.3~0.5厘米(图七︰6;彩插一︰3、4)。J5︰2,灰陶。口沿残缺,鼓腹,平底略内凹。腹径18.3、底径8.5、残高14.5、壁厚0.3~0.5厘米(图七︰7)。

陶土块 1件。TN03E03⑦︰3,红色,似烧土。残长14.8、厚4.5厘米(图七︰8)。

鼎足 2件。保存较好(彩插一︰5)。H3︰8,T字形足。夹砂红陶。横截面为T字形,两侧面有多道直线纹。高11.5、宽3~4.5厘米(图七︰9)。H3︰9,鱼鳍形鼎足。夹砂红陶。横截面为梭形,两个侧面有多道直线纹。残高6.5、宽8、厚1.2厘米(图七︰10)。

灰陶尊残片 H3︰10,泥质灰陶。侈口,折沿,束颈,斜弧腹,腹部以下不存。残高27、壁厚0.8厘米(图七︰11)。

陶缸残片 H3︰11,夹砂红陶。口沿上有四道凹弦纹,夹粗砂。残长15、宽9、厚1.5~3厘米(图七︰12)。

图七// 出土陶器

(二)石器

出土石器主要有破土器、砺石、V字形石刀以及石镞,其中破土器数量较多,V字形石刀和石镞各1件。

破土器 4件。均出土于H3中,皆残,靴形,磨制。H3︰1,刃大部缺失,器表较粗糙。残长14.5、宽5、厚0.8~1.2厘米(图八︰1;彩插一︰6)。H3︰4,仅存柄部。残长7、宽6.8、厚1.1厘米(图八︰2)。H3︰5,刃大部缺失,器表较光滑。残长13.1、宽5.5、厚0.5~0.8厘米(图八︰3)。H3︰7,仅存柄部。残长12.5、宽8.5、厚1.8厘米(图八︰4)。

砺石 2件。J2︰2,黑色,较光滑。残长6.9、宽5、厚3.5~5厘米(图八︰5)。TN03E03⑦︰2,枕形,较光滑。残长7.7、宽4.8、厚1.8~4.2厘米(图八︰6)。

石镞 1件。H3︰3,磨制。近柳叶形,截面菱形,前锋及铤稍残。长5.4、宽1.5、脊厚0.5厘米(图八︰7)。

V字形石刀 1件。TN03E03⑦︰1,残,仅剩一半。磨制。上有一孔,孔径1.5厘米,单面钻。残长4.7、宽3.6、厚0.6厘米(图八︰8)。

新石器时代地层及遗迹还出土有其他石器5件,因都是残件,具体名称用途不明确。H3︰2,略呈靴形,器表较粗糙。残长8.4、宽 5.2、厚 0.6~1.4厘米(图八︰9)。H3︰6,近三角形。残,磨制,一面有刃。长11.2、厚1.8厘米(图八︰10)。J2︰1,长片状,表面略光滑。长7.9、宽3.3、厚0.3厘米(图八︰12)。J2︰3,不规则多边形,表面较光滑。残长5.5、厚0.5厘米(图八︰13)。J5︰1,略呈梯形,可能是石铲,表面较粗糙。长11.5、下宽8.5、上宽3.3、厚0.8厘米(图八︰11)。

图八// 出土石器

五、结语

虽然此次发掘出土的良渚时期文物不算丰富,但其时代特征比较明显。特别是J2出土的两件黑陶双鼻壶最具代表性,与苏州澄湖74wchJ133:1[1]、昆山绰墩F11②︰8、J16︰2[2]以及浙江海宁千金角 M7︰2[3]都非常相似,时代属良渚文化中期。黑陶罐J2︰6与浙江杭州庙前遗址良渚第二期遗存A型罐较为相似[4]。H3出土的陶尊残件,其口沿与肩部形制与庙前遗址良渚第三期遗存尊的口沿、肩部特征相似;T字形鼎足、鱼鳍形鼎足与庙前遗址第五、六次发掘G3中出土的同类器物非常相似,夹砂陶缸片与茅庵里遗址T1⑤B︰79相似,属于良渚文化晚期[5]。虽然黑陶罐J4︰1与邱承墩陶罐JS2②︰7[6]以及苏州澄湖遗址灰陶罐ⅡJ25︰9[7]形制比较相似,年代可能偏早,但此类遗物只此一件。因此将辉映遗址的新石器时代文化遗存判断为良渚文化中晚期应该比较合适。

太湖流域新石器时代从崧泽文化时期就已经发现过少量刻划符号,至良渚文化时期,刻划符号数量增多,有的学者认为良渚文化的一些刻划符号可能已是文字[8],此次在黑陶罐J4︰1底部发现的“十”字形刻划符号在上海马桥遗址[9]、余杭长命大观山遗址[10]都有类似的刻划符号发现过,为良渚文化刻划符号研究增添了新的材料。

辉映遗址是苏州地区新发现的一处良渚时期文化遗址,出土器物中石破土器、石镞、V字形石刀、砺石、陶壶、陶罐等都是古人日常生活、劳作中使用的物品,水井和灰坑的发现也证明这里曾是古人活动的地方,与当时的聚落有关,在一定程度上丰富了苏州地区良渚文化的面貌。此外,辉映遗址没有发现早于良渚文化的地层、遗迹或遗物,因此其应是良渚时期新建的一个聚落点,这给我们研究太湖流域新石器时代聚落考古提供了新的信息。

(附记:本次发掘项目负责人刘芳芳;发掘人员何文竞、高鑫、张祥武、杨耀文;拍照、绘图、修复人员何文竞。)