通识教育在德国应用科学大学中的重构与裂变

王兆义

(浙江科技学院 德语国家研究中心,杭州 310023)

通识教育起源、发展于欧洲,在德国经过了较为特殊的发展历程,从古典大学(Klassische Universität)的产生,到以应用科学大学(Fachhochschule)为代表的新型大学逐渐兴起,其间数百年,通识教育也并未表现出像一块亘古不变的“顽石”,而是随着社会需求的更迭及高等教育形式、内容的变化而不断重构其理念内涵和内容框架。传统的看法认为,以应用科学大学为代表的应用型高校只注重对学生技能性素质的培养,而忽视了通识教育中人文精神、综合素质等内涵的浸润,而综合型大学则情况相反。在满足社会对人才的需求方面,二者都面临着“专才不通、通才不专”的局面,从而形成了在人才培养理念应然和实然之间的张力。随着应用型高校“学术漂移”,与综合型大学保持“同一性发展”(Richtung Einheitshochschule)[1]的格局,这种张力是否得到了某种程度上的消融?对此,本文以德国应用科学大学为研究对象,考察通识教育理念在应用科学大学的发展历程中如何与应用型人才培养理念相啮合,形成了何种特征,存在什么样的问题,进而思考新时代下通识教育的内涵界定及通识教育与高等教育发展之间的逻辑关系。

1 作为一种理念的通识教育在德国的衍变

通识教育源于欧洲古希腊时期,经过早期的发展与扩散,逐渐由面向公民的“自由技艺”教育转变为面向知识精英的学校教育。公元12至13世纪,在博洛尼亚大学(Università di Bologna)和巴黎大学(Université de Paris)中,学生在学习神学、医学、法学等专业知识前,还需要进行综合科目的学习(studium generale),以此作为对专业指导及研究的辅助和补充。这些科目分为两组,一组为文法、修辞和逻辑,被称为“三文”(trivium);一组为数学、几何、天文和音乐,被称为“四理”(quadrivium),二者统称为“七艺”(the seven arts)[2]。

在启蒙运动中,康德(Immanuel Kant)提出,教育让人从动物性中解放出来,重新获得独立使用理性的能力,通过教育人应当实现四个维度的“蜕变”:规训(diszipliniert werden)、教化(kultiviert werden)、公民化(Zivilisierung)及道德化(Moralisierung),就人类发展的历史阶段而言,前三者是道德化的基础和起点[5]。康德将道德教育作为教育的最高阶段,将道德教育指向人的自由,并将教育学和人类学结合起来进行讨论,从而指出,人类的自然天赋和道德天赋(moralische Anlage)都应该在教育中得到发挥。经过赫尔巴特和斐斯泰洛奇等人对道德教育和自由教育的发展,德国教育学从哲学和方法论层面已经形成了较为系统的通识教育表征。

18世纪中期,温克尔曼(Winkelmann)提出,现代艺术要回归希腊时代的审美,才能达至纯粹之美。他认为,加强古典学习的教化意义(Bildung)不仅可以促进个体的完善,还有助于德意志民族身份的需求。作为希腊时代的“重新发现者”,温克尔曼开启了德国的新人文主义时代(Neohumanismus)[6],并对后世形成了重大影响。19世纪初,作为当时普鲁士的教育改革规划者和实施者,洪堡(Humboldt)提出了“全人教育”(Allgemeinbildung)的思想[7],以发展人的更多可能性为培养目标,并将其与现代大学的基本理念加以结合,明确了大学以研究作为探索未知知识领域的职责。后来者雅斯贝尔斯(Jaspers)将洪堡的通识教育思想发展得更为明晰,他认为通识教育通过培养“整全的人”(Allgemeinmenschen),以传授整体性知识为主要内容的整体教育,通过“激发学生对真理的‘同一性’的求知欲,使学生掌握整体性知识,加强学科之间的融通,促进真理的发展”[8]。至此,对人和知识整体性的重视成为了德国通识教育传统中最为显著的特征要素[9]。

总而言之,德国通识教育理念内生于其文化传统,根植于大学理念的萌生、发展的全阶段,整体性和系统性是德国通识教育的重要特征。通识教育的内涵和形式随着社会、文化的发展不断得以丰富和形塑,它是大学的产物,但不止于大学,覆盖了教育的全领域,成为了德国乃至欧洲“大教育学”(Große Pädagogik)理念中的核心内容之一。与此同时,通识教育理念逐渐下行至中等教育和初等教育,19世纪末至20世纪初,专业教育在德国大学中大放异彩,通识教育则几乎偃旗息鼓。随着工业时代的到来,现代社会的“生活世界”(Lebenswelt)发生了翻天覆地的变化,与德国特殊的现代史交织在一起,通识教育再次被赋予新的内容,在新的时空背景下,重新在高等教育的场域中发挥重要的作用。

2 应用科学大学赋予通识教育的新内涵

第二次世界大战结束后,以美国为首的西方占领国家当局对德国的教育改造被提上议事日程。1946年,《美国赴德教育代表团报告》指出,为了清除纳粹流毒,必须将“民主的方法论”(Methodology of Democracy)从美国的综合中学移植到德国的大学,从而实现对德国公民与社会的“再教育”(Re-education)过程[10]。然而,这一思路却遭到了德国民众和教育学家的普遍抵制。经过双方的角力和多方的斡旋,最终于1947年出台了《高校改革意见》(Gutachten zur Hochschulreform),明确提出了要在德国的大学和职业院校建立并加强“通识学院”(Studium generale),并要求各学校在学科、课程、人员、组织、考试及机构等方面加以切实保障[11]。

借助于长期以来形成的工程教育基础,德国在战后迅速培养了大量有统一认证资质的产业工人,在一定理论培训的基础上,这些产业工人能够快速、有效地解决生产中出现的实际问题。到了20世纪六七十年代,联邦德国“经济奇迹”(Wirtschaftswunder)进入尾声,1966—1967年还首次出现了战后生产过剩的危机,转变单边高速的经济增长方式,寻求社会改革成了当时社会的主题。在现实层面,社会对专业技术人才的需求继续激增,工业界在生产流程上的统一标准的需求逐渐转嫁到了人才培养模式上,要求学校能以一种标准化的、迅速提高学生解决实际问题能力的教学方式大规模地培养合格人才。1972年开始,以专业学院(Fachschule)、工程师学校(Ingenieurschule)及职业学校(Berufsakademie)三类学校为基础,许多学校转型为应用科学大学;此外,联邦德国政府还资助新建了一批应用科学大学。截至2019年冬季学期,全德有应用科学大学219所,占高校总数的47.8%,学生数超过108万人,约占高校学生总数的37%[12]。与综合型大学一起,应用科学大学支撑着德国经济社会发展的“半壁江山”。

作为一个新的高等教育机构类型的应用科学大学出现后,在其以专业教育、能力教育为主体的人才培养模式中,通识教育以何种形式、何种程度存在,这一问题成为了教育学、社会学研究者们长期讨论的热点。问题的焦点在于作为对纯粹专业教育的补充和修正的通识教育,如何与其适恰地共存。与此同时,20世纪六七十年代兴起的学生运动(Studentenbewegung)开始影响教育理念向自由、平等和解放寻找理论支点。在社会思潮方面,以阿多诺(Theodor Wiesengrund Adorno)、哈贝马斯(Jürgen Habermas)、沙勒(Klaus Schaller)等为代表的法兰克福学派(Frankfurter Schule)在西方形成了重要的影响。法兰克福学派以“交往理性”为理论表述核心,揭示出教育的首要目的不是培养完美的学生,而要关注受教育者“参与社会行动的条件及其状况的改善”[13]。“交往教育学”一度成为了德国教育哲学的主要指向。随着应用科学大学的出现和发展,一种建立在专业教育基础之上的、以能力赋予和加持为教育理念及教育形态的新型通识教育体系逐渐形成,它的核心任务是实现人在现代社会的自由和解放。在理念之外,应用科学大学的课程体系中也有具体的通识教育内容体现。

3 应用科学大学课程体系中的通识教育内容

由于长期以来形成的传统,通识教育在德国已逐渐下移至初等教育和中等教育阶段,尤其在应用科学大学的人才培养体系中并没有通识教育的专门内容,但在其教学体系和课程内容中,仍然有相当部分通识教育的内容体现。这些通识教育的内容基本都围绕专业教育的目标而设置,并集成在专业教育的教学过程中,以特有的形式丰富着应用科学大学专业人才培养的内涵。当前德国应用科学大学正处于其变革与转型的节点,无论是从“Fachhochschule”到“Hochschule”的大规模更名行动[14],还是尚属于小范围内的争取“博士授予权”举动,都是其学术化发展的表现形式,对德国高等教育的传统观念和现行体制产生了冲击和影响。同时,通识教育在当下的应用科学大学中正作为一个新的命题被提出。正如德国大学校长联席会议(Hochschulrektorenkonferenz,HRK)在应用科学大学2017年分组年会报告中提出的,随着“工业4.0”的推进,未来“工作世界”(Arbeitswelt)必将发生深刻的变化,这对应用型人才的能力塑造和素质培养提出了新的要求[15]。这些新要求在应用科学大学中的代入首先就体现在其通识教育的内容中。在这个层面上,通识教育就成为了应用科学大学在课程教育中实现其新发展的途径;同时,应用科学大学最新的发展导向也赋予了通识教育新的内涵。

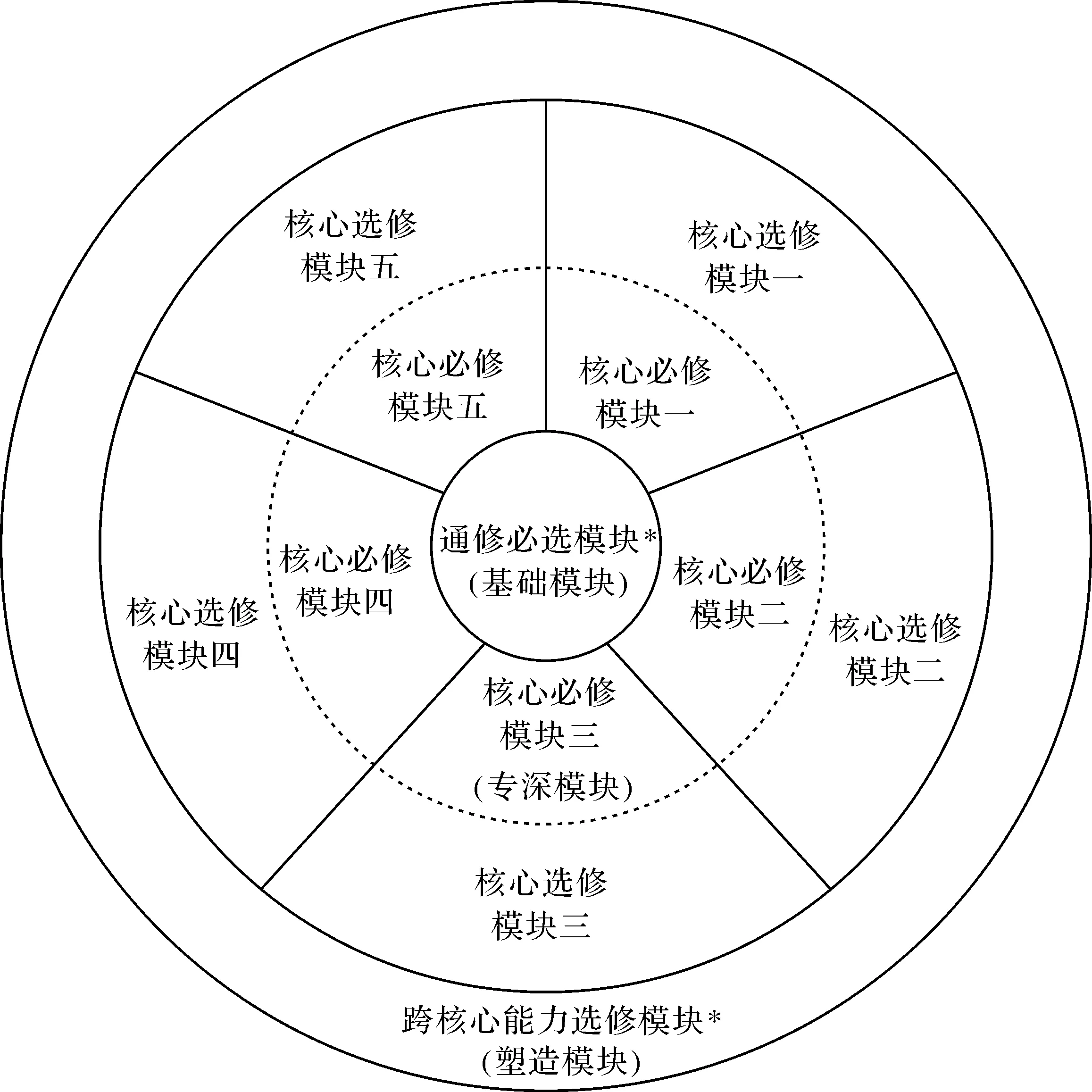

3.1 模块化教学体系中的通识教育模块体现

在德国应用科学大学的人才培养模式中,“模块化教学”(Moduralisierung)是其实现应用导向培养特色的主要途径,正是这种模块化的教学模式,才使得教学的内容和方式与实践充分结合,才能在课堂内外将“教育”(Bildung)和“培养”(Ausbildung)有机地融合在一起。模块化教学中的模块“Modul”来源于拉丁语modulus,意为“量度、尺寸”的意思,其同源词“mudus”是“方法、样式”的意思,是指置于共同教学目标之下的、包含一门或多门课程的教学单元。在模块化教学的培养目标下,根据不同专业的特色,模块化教学的课程设置一般分为:通修必选模块(Gemeinsame Pflichtmodule),核心必选模块(Pflichtmodule),核心选修模块(Wahlmodule)及跨核心选修模块(schwerpunktübergreifende Wahlmodule);根据不同的学习阶段又可以将模块分为三个层次:基础层次模块(Grundlagenmodule),专深层次模块(Vertiefungsmodule)和塑造层次模块(Aufbaumodule)[16]。在这些模块中,通修模块(即基础模块)、跨核心模块(即塑造模块)中都有通识教育内容体现。在模块化教学的闭合型课程体系下,通识教育服务于核心能力素质的教育体系,并在模块化教学的外围和内核发挥着跨学科学习和特色发展的“塑造”功能,如图1所示,*表示该模块具有通识教育的内容。

图1 模块化教学中通识教育的内容体现Fig.1 Content representation of general education in modular teaching

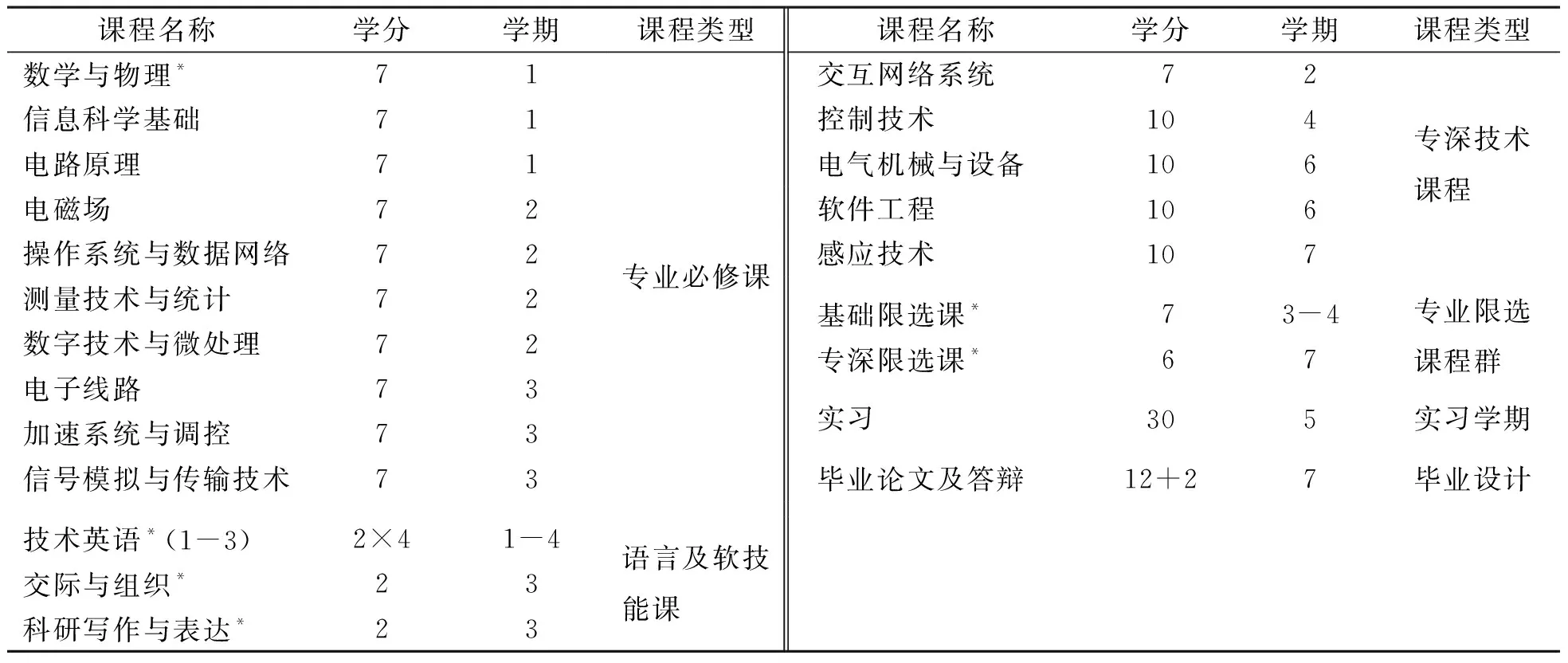

3.2 课程体系中的通识教育内容体现

应用科学大学课程体系中的通识教育内容通常以“表达能力”“跨文化交际能力”“外语能力”及“法律”等“软技能”(soft skill)为主。以德国西海岸应用科学大学(Fachhochschule Westküste)电气科学专业控制方向为例,在其7个学期中的六大课程群中,“语言及软件技能课程群”与“专业限选课程群”中有通识教育的相关内容。前者主要为外语、多元文化、沟通与交际等方面的内容,这些课程多由学校外聘的临时讲师教授;后者主要以本专业为轴,提供跨学科的知识及跨学科的学习、研究路径,均为专业教授组织讲授,具体见表1。

表1 德国西海岸应用科学大学电气科学专业课程总览Table 1 Course overview of Electrical Science in the Fachhochschule Westküste

此外,应用科学大学基本以“研讨课”(Seminar),并多以“项目设计”(Projektarbeit),每门课程的课堂时长和自学时长比例在1∶1到1∶2之间,这种基于小组讨论和协作的课程形式和考核方式在时间和空间上保证了学生在开放的知识环境中接受融通、可拓展的专业教育。这种课程形式也是“隐性通识教育”的一种体现。

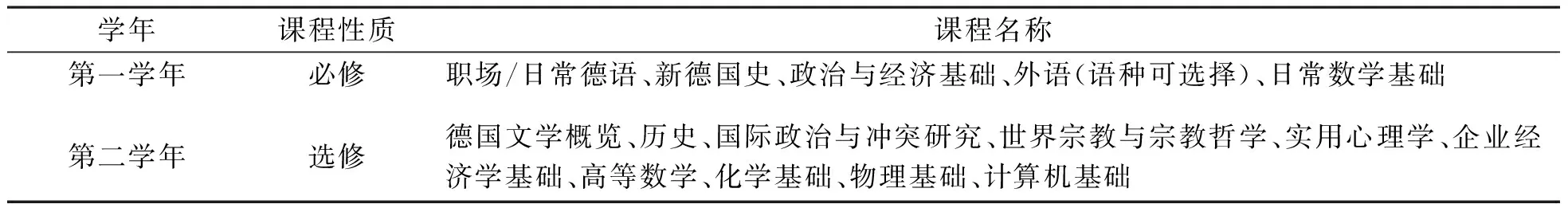

3.3 新的发展:远程教育中的“通识学习”(Allgemeinlernen)

近年来,有第三方机构以一些应用科学大学和综合型大学的教学资源为基础,面向社会提供了一些基于远程学习的通识课程。学员参加此类学习无需任何基础,课程为期两年,属于非学历教育。学员在完成第一年的必修课程学习后,可以根据自身的兴趣和时间安排,在“课程菜单”(Bildungsmenü)中选择相应的通识课程进行学习,每周学习时长约为6~8 h,完成学习后可以获得第三方机构颁发的结业证书(Abschlusszeugnis)[17]。“学习系统”中心的通识课程安排见表2,呈现了“学习系统”(Lernsystem)这类培训机构的“课程菜单”。这种通识教育类型受到了社会上中老年尤其是退休者的热烈欢迎。

表2 “学习系统”中心的通识课程安排Table 2 General education curriculum of “Lernsystem” centre

4 德国应用科学大学开展通识教育的基本特征

通识教育在德国的发展始终围绕着理念的建构进行的,考察其功能的发挥需要从教育思想的发展历史和教育整体系统中着眼。在应用科学大学的视角下,通识教育具有如下几个基本特征。

1) 通识教育在德国是一个全过程、全体系的培养方式,覆盖了从小学到大学的全过程,覆盖了从课堂教学到课外教习的全过程。在中小学主要以课程为主要形式,以公民教育(包括政治、道德与法律)和素养教育(艺术、外语、语文)为主要内容,在大学(应用科学大学)主要以专业教育中的能力模块为主要内容。

2) 从历史上看,应用科学大学的通识教育从来都是自成体系,通识教育在应用科学大学中的出现和发展体现了通识教育在制度环境中的“自适性”[18]。具备传统色彩的“工程师文化”与赋予时代特色的“公民情怀”构成了应用科学大学通识教育的基本内容;相比较而言,应用科学大学的通识教育与专业教育的结合度普遍高于综合型大学,通识教育是在专业教育的整体框架下进行的,它在应用科学大学的人才培养中并不作为一个显性的内容出现。隐性通识教育不仅仅是德国应用科学大学通识教育的特点,在综合型大学中也是如此。

3) 跨界与融合是应用科学大学通识教育的又一特征,先有学科的跨界,再有课程的融合。在课程设计上体现的是从能力到知识再到能力的“螺旋结构”。课程形式上不是宽泛的人文课程,也没有“公共”的选修课,只有专业模块框架下的“限选课”,因此,“通识”的纬度和向度更为宏大、包容。

4) “跨专业通识”是德国应用科学大学的一大特色。“跨专业”不是凭空任意地进行学科的交叉,而是根据专业学科的机理,按照社会对复合型人才的现实需求及学生将来进行专业深造的愿景,将相关学科的知识进行整合,在其“模块化教学”的教学系统下,整体性地推进对学生专业拓展能力的培养。

5 德国应用科学大学通识教育目前存在的问题

德国应用科学大学以培养应用型人才为目标,其教学形式以提升学生专业技能为主要方向,这在一定程度上与通识教育的基本理念相抵牾,在应用科学大学内部,始终存在着学术与职业两种理念之间的张力[19]。在目前情况下,德国应用科学大学的教学特色仍是以专业教育为主,通识教育作为应用科学大学向综合性大学“趋近式发展”在教学内容上的体现和印证,往往更明显地出现在其新兴专业中,尤其是人文社会科学领域中的社会工作(Soziale Arbeit)、应用心理学(Angewandte Psychologie)、应用语言学(Angewandte Sprachwissenschaft)等“非传统”专业。通识教育在教学内容中与传统的专业教学争夺时间与内容上的安排空间,表面上是教学内容的调整和重组,实质上是回应社会对人才“核心能力”的新的需求——不管是来自何种学校的学生,都要掌握“工作世界”中越来越复合、交叉的知识素质和实践能力。纵然如此,在许多学校,通识教育依然以某种非常生硬的形式被纳入原有的课程框架,它们往往由那些“编外教师”(Lehrbeauftragte)像走过场似地讲授,似乎完成相应的课程学生就可以掌握相应的能力了。在无法建立一个全新的、可以让学生内化通识能力的课程体系之前,通识教育与专业教育只能以内部张力的形式存在于应用科学大学的教学内容中,在课程建设和教学发展等方面面临着需要解决的问题,主要表现在教学、学生和课程三个方面。

1) 教学基础不牢。与综合型大学相比,德国应用科学大学的通识教育起步较晚,基础较差,师资力量相对薄弱。在应用科学大学成立初期,通识教育几乎被完全忽视。随着近年来应用科学大学与综合大学之间的“趋近式发展”(Einheitseinrichtung),通识教育才作为新的教学内容进入应用科学大学[20]。

2) 学生基础较杂。在德国的教育体系中,学生在小学阶段结束后就开始分流,进入不同类型的中学学习,而后再进入职业教育或高等教育的通道。目前而言,进入应用科学大学的学生中,既有重视通识教育的文理中学(Gymnasium)毕业生,也有注重学生职业能力规划的职业高中(Realschule)毕业生,有的还有来自职业学院(Berufschule)的学生,不同学生群体的知识基础不同,给应用科学大学开展通识教育带来了困难[21]。德国石荷州应用科学大学校长联席会议的一份“立场文件”(Positionspapier)就曾指出,该州应用科学大学学生缺乏应有的人文、数学等方面的通识教育基础,受到时代的影响,学生学习兴趣渐渐“从经典向大众”(Masse statt klasse)偏移[22]。

3) 课程内容僵化。长期以来,德国大学的课程内容受到相应教师的影响最大,同样的课程在不同教师的讲授下会呈现许多差异。基于此,许多通识课程则是由固定的教师来讲授,选用的教材往往比较陈旧,历年的内容也大同小异,课程的延展度不够,也满足不了学生多样化的选课需求。在很多应用科学大学,不少学生往往会申请去临近的综合型大学选修通识类课程,根据规定,这种情况下获得的学分和成绩也是被本校认可的。

6 讨论和启示

本研究着重对通识教育这样一种教育理念在德国应用科学大学的缘起和发展情况进行了简要介绍和分析。事实上,与其他国家类似,受到经济社会新的发展需求的影响,德国应用科学大学在开展专业教育的同时,越来越多地需要直面通识教育特别是专业性通识教育的内容安排、路径设计等问题,囿于篇幅原因,本文不再做详细论述,仅将其作为一个开放性问题抛出,期待更多的思考和讨论。

6.1 在裂变中重构的“通识”内涵

在人类经济社会发展变化的背景下,通识教育在理念和行动两个层面均发生了重要变化:在理念层面,通识教育的思想元素得到了扩充,并按照新的教育功能导向进行了重新整合和旨趣表达;在行动层面,通识教育从精英教育机构走向专业教育机构,并以专有的价值取向和组织逻辑在更广泛的层面产生影响。本文言及的“重构”和“裂变”即立意于此。

受到古典主义的影响,许多研究都将通识教育与经典人文知识联系起来,认为通识教育就是一种博闻教育,在这样的教育理念下,学生的“素养”和“境界”得到了提升。这种观点预设了一个前提,即通识教育与专业教育在教育价值追求上是相互对立的。事实上,在人类社会进入工业化社会后,通识教育在消弭专业主义带来的消极影响时的确发挥了重要作用。随着工业化社会向信息化、数字化和全球化演进,人类的认知结构和知识生产模式都发生了重大变化,在高效的传播方式和紧密的合作之综合影响下,“专业”之间的鸿沟与张力越来越小,教育理念和教育方式也在深层次响应这种变化。

通识教育的哲学基础也随之发生了变化,其中蕴含的自由教育理念更贴近现实自由的向度。通识教育的通识是建构在自由基础之上的,它的本质不是“大而全”的全通教育,而是为实现人的生存自由和发展自由提供途径和可能性。在前文提到的“大教育学”框架下,通识教育和专业教育不再是互为对立或互为补充的关系,而是被归入人才培养的共同目标框架下。尤其在以应用为导向的大学中,“通识”中“识”的知识领域逐渐由经典人文知识转变为面向专业能力培养的社会知识和临近学科知识;“通识”中“通”的知识掌握方式由传统的博闻广识转变为更有针对性、多元可选的系统性学习。

通识教育内涵的变化要求我们要将通识教育的理论维度和向度进行重新的界定;在实践层面,不同类型的学校(如研究型大学和应用型大学)应该要形成基于学校自身特色和学科传统的通识教育课程体系。

6.2 通识教育与高等教育之间的轮动关系

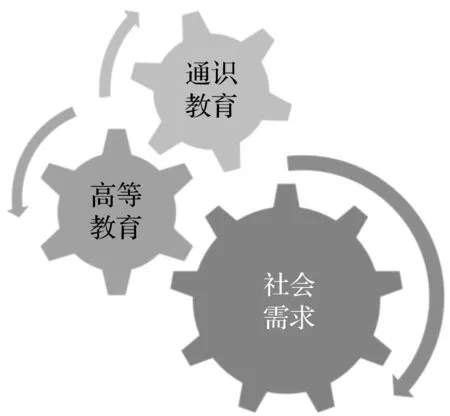

图2 通识教育与高等教育 的轮动发展关系Fig.2 Rotational development relationship between general education and higher education

从高等教育发展的历史过程来看,通识教育的发展与衍变总是与高等教育理念与形态的发展伴生[23],推动二者轮动发展的则是社会经济文化环境提出的新需求。一方面,在新的时空背景下,由于知识生产模式的转变,高等教育的应用性得到加强[24],通识教育自然就被赋予了这方面的新内容。而在高等教育系统内部,作为一种“新型大学”出现的德国应用科学大学,在向传统综合型大学的趋近发展过程中,通识教育成为了一种“标的”进入其中,建构和形塑新的课程体系和教育理念。通识教育与高等教育的轮动发展关系如图2所示。

通识教育与高等教育的伴生关系启发我们在做教育研究时,可以将通识教育作为一个观测点,去研判高等教育乃至教育整体发展的方向和态势;同时,在教育改革实践的过程中,通识教育可以成为一个切入点,以此去推进整个教育系统的改革,从而使高等教育的发展满足社会发展的新需求。

6.3 对中国应用型大学开展通识教育的启示

中国现有600多所地方本科院校,在经济、社会结构调整的压力传导下,高等教育系统面临着结构优化、资源整合的紧迫需求,而应用型大学建设的提出,正是题中之义[25]。这些应用型大学与德国应用科学大学相比,传统更加不厚,根基更为不牢,也同样面临“要不要开展通识教育”及“如何开展通识教育”等一系列的问题。对一些有条件的学校而言,德国应用科学大学在模块化教学框架下的通识教育课程模块建设及基于专业知识的跨核心能力课程建设可以成为借鉴和参考的模板。

同时,也要避免德国应用科学大学通识教育开展过程中出现的问题,注重通识教育师资团队的建设,基于专业和学科培养通识教育师资。推进通识教育课程内容创新,体现社会经济和学科专业发展的需求,将课程内容体系建立在一个立体维度之上:在内维,与学校的文化、精神发生互动;在外维,应当与民族、国家及跨文化发生交互的影响。在形式安排方面,应当注意显性的课程和隐性的教学理念之间的差异和联系。

此外,对通识教育功能的讨论也应当限定在一定的范围内。有些以应用型为特色的地方高校,仿效综合型大学开设了大量通识课程,认为通识教育可以培养出“更全面”的人才。这种认识是有待商榷的,仅仅通过开设一些课程,通识教育不大可能实现所谓促进学生“全面发展”甚而“全能力建设”的目标。对绝大多数应用型大学而言,通识教育只能处于从属地位,并服务于专业教育。如果将通识教育的功能泛化、拔高,只会导致通识教育的标签化和功能虚无,并对学生专业能力的培养产生不利的影响。