圈养美洲红鹮的繁殖行为观察分析

汪明权,任妙璇,郭玉琦

(武汉市动物园,武汉 430050)

美洲红鹮(Eudocimus ruber)隶属鹤形目鹮科,是主要分布在南美洲热带及特立尼达的一种珍稀鸟类,也是世界上颜色较红的鸟类。因其颜色鲜红艳丽,行为优雅,具有极高的观赏价值,在野外寿命大约为15 年,人工饲养条件下可达到20 年。2012 年其被列入《世界自然保护联盟》濒危物种红色名录[1]。美洲红鹮体长56~61 cm,翼展101 cm,体重780~980 g。雏鸟为灰色,幼鸟为橙黄色,成鸟通体羽毛红色,翅膀翼端蓝黑色,除长喙呈灰黑色以外,美洲红鹮的腿和脚趾都是鲜红色,虹膜橙红色[2]。

2011 年,武汉动物园先后引进25 只美洲红鹮,2014—2016 年成功繁殖成活10 只。红鹮胆小易惊,多数仍靠亲鸟孵化育雏,观察记录其繁殖周期的行为特点和饲养经验非常重要。本研究对2014—2016 年红鹮的繁殖状况进行记录和总结,为进一步提高人工饲养的管理水平、提升饲养环境舒适度、为美洲红鹮饲养繁育技术提供指导帮助。

1 群体圈养概况

1.1 环境

湖北省武汉市位于北纬 29°58′20″,东经 113°53′29″,属北亚热带季风性湿润气候,具有雨量充沛、日照充足、夏季酷热、冬季寒冷的特点。年均气温为 15.8~17.5 ℃,一年中 1 月平均气温最低,7、8月平均气温最高。每年夏季约135 d,初夏从每年的五月中旬开始,7、8 月开始进入盛夏,最高气温可达37~39 ℃,最低气温为29~30 ℃;九月后气温也可达38 ℃左右,但最低气温变低;十月后进入初秋,气温会逐渐下降,平均温度为20~25 ℃,但有时气温也会超过30 ℃。武汉6 月份相对湿度最,可达80%,12 月相对湿度最低,达74%,总体湿度较高。6 月份雨量最多,达225 mm,12 月最干燥,降雨量仅为26 mm。武汉地区气候温暖湿润,与美洲红鹮的主要原产地相似,有利于其繁殖。

1.2 笼舍布局

武汉动物园红鹮饲养于动物展区南部,紧临墨水湖边,笼舍坐北向南,通风、采光良好。整个笼舍分内室和外笼2 部分,内室面积约10 m2,内壁墙上加挂电热取暖器,外笼舍为钢网结构,高5 m,宽10 m,长约20 m,笼内设一占地约20 m2的假山,高约4.5 m的水泥仿真树,地面设有长约5 m、宽约1.5 m、深约0.2 m 的水池。外笼内置少量木质栖架,高约2 m,笼舍四周栽适量高大的香樟树,夏天能遮阳,抵挡烈日对笼舍及鸟巢的曝晒。整个室外运动场和游客之间用玻璃和栈桥隔开,外部种植高度30 cm 的绿植。

1.3 饲料组成

通过对美洲红鹮原始生活环境及其采食特点分析,将多种饲料按一定的比例混合,配制出适宜的配方,并辅以泥鳅。小黄鱼、熟鸡蛋、西红柿、胡萝卜绞成泥混匀,加入适量虾皮,具体配比见表1。配置好的精饲料装入盆中供红鹮自由采食,活泥鳅放入水池,让其自由采食。育雏期间增加面包虫、多维电解等。通过对美洲红鹮日常行为活动的观察,发现其有 2 个采食高峰,分别于 9:00 和 4:30 左右,因此饲养员需分时段喂食。

表1 人工饲养环境下美洲红鹮饲料组成

2 研究方法

以武汉动物园饲养的美洲红鹮群体为研究对象。本研究采用焦点动物观察法和全事件观察法对非繁殖期和繁殖期的美洲红鹮行为进行观察,记录红鹮在2 个时期行为表现的差别,了解红鹮的繁殖特点以便实施改善措施。

3 结果与分析

3.1 求偶、交配行为

野外环境下,美洲红鹮在9 月中旬开始筑巢,产卵期从11 月持续到12 月底,交配后5~6 d 产下第一枚蛋[3],在武汉动物园人工饲养的情况下,4 月下旬至5 月下旬,美洲红鹮开始在笼中成对飞翔、追赶、互啄,雄鸟经常站在木质栖架上低声鸣叫,有时飞到雌鸟身边站立、理羽、抖翅、蹭嘴等,红鹮处于繁殖期时行为最多的是在室外运动场飞翔,其次是站立和梳理羽毛,在繁殖期出现爬跨的现象。交配时,雄鸟飞到雌鸟休息的栖架上,稍停顿,双翅抖动、下垂,踩到雌鸟的背上交配,雌鸟则安静不动,持续2~3 s,交配完成后雄鸟飞离,然后抖动身体,理羽。红鹮的主要交配期在5 月底至6 月,在7 月底仍有配对交配的现象,7 月以后没有观察到交配现象。

3.2 筑巢

尽管内笼搭有栖架,但美洲红鹮偏爱把巢筑在外笼仿真水泥树上,巢离地面高约3.5 m,朝阳,采光好,取食出入方便。筑巢由亲鸟共同承担,每日除了采食和休息外,衔枝筑巢占大部分时间。每年4 月初,饲养人员会将枯树枝、松针、干草等放入室外运动场,供红鹮取材筑巢。巢呈圆柱状,内径约20~25 cm,巢深约35~40 cm,筑巢材料主要是枯树枝,树枝平均长度约15~20 cm,巢底垫有柔软的松针、干草及少量的羽毛,筑巢约7~10 d 完工(红鹮数量=14),在整个孵化及育雏期间,亲鸟都在对巢进行维修养护,至幼鸟离巢可以完全独立采食后,亲鸟则将整个巢全部拆毁。

3.3 产卵与孵化行为

鸟巢完成约2~3 d 后,雌鸟开始产卵,产卵时间一般在清晨,每天一枚,窝卵数1~3 枚(红鹮数量=16)。卵为椭圆形,基色为青色,钝端褐色斑点密集,锐端斑点稍显稀疏。卵重约30~35 g。经统计最早观察到红鹮产蛋的时间是1 月中旬,大多产蛋时间集中在4—6 月,最迟产蛋时间为6 月底。孵化由雌雄鸟共同承担,交替孵化,孵化期约28 d,在孵化过程中,一只亲鸟在孵化,另一只亲鸟除采食外,大多时间站在巢边警戒或对巢进行整理。双亲在孵化时,雌鸟坐巢的时间要略长于雄鸟。

3.4 育雏行为

雏鸟出壳后,亲鸟将卵壳一部分衔出外巢外,当所有的卵出壳完成后,亲鸟沿巢穴边缘不断巡走、观看、守护。红鹮属晚成鸟,刚出壳的雏鸟头、颈、背部有少量黑色羽毛,双眼闭合,喙尖端有约2 cm 部分呈浅黑色,其余部分呈浅粉色,全身羽区呈灰褐色。雏鸟出壳后,有本能的求食反应,亲鸟即开始喂食,亲鸟将自己嗉囊的分泌物反呕到口腔,然后衔住雏鸟的嘴,将分泌物哺入雏鸟的嘴中,雏鸟吞下,完成喂食。在幼鸟出雏后3 d,亲鸟的喂食频率较低,约3~5 次/h,之后频率不断增多,雏鸟约10 d 龄时,亲鸟直接向雏鸟喂食面包虫。此阶段的喂食由亲鸟共同承担。

3.5 雏鸟的生长发育及离巢

雏鸟出生后生长发育较快,出生后4~6 d 睁眼,到10 日龄时,能从深约35 cm 的巢中探出头来,此时雏鸟全身长满深黑色的羽毛,到20 d 时能从巢中站立起来抖动翅膀,在巢边缘行走,25 d 时,雏鸟开始尝试从巢上往下飞,并在外笼地下找食。大约30 d时,幼鸟能自如飞上飞下,此时,双亲鸟开始拆除巢,2 d 内亲鸟将整个巢全部拆除。但此时雏鸟仍跟随亲鸟乞食,70 d 后基本可以完全独立采食。此时幼鸟的毛色由深黑色逐步转为棕色,1 年后腹部的毛逐步转变为粉红色,喙尖端黑色消失,全部变为浅粉色,3 年后全身的毛均变为红色。

4 讨论

4.1 笼舍因素

美洲红鹮属鹮科,野外生活的鹮科鸟类大都有在高大树木筑巢的习性,并且喜欢群巢,这是躲避敌害,提高繁殖成活率的一种生物适应性[4]。在笼养条件下,美洲红鹮仍保有这一习性。如果笼舍面积过小、高度不足,美洲红鹮缺乏安全感,会很少产卵繁殖。在饲养过程中观察发现,红鹮全部将巢筑在仿真水泥树的顶端,并且多对鸟巢紧挨在一起,仍具有群巢的习性,假山、木质栖架等低处适宜筑巢的地方没有筑巢现象,在低处设置的人工义巢也没有用过。因此,设计笼舍要充分考虑外笼的高度,建议栖架高度不低于5 m,同时舍内应有适宜红鹮取材做巢的种植树木或人工树形物。

4.2 饲养管理因素

不经常更换饲养员。笼养红鹮在经过一段时间驯化后,对饲养员及其工作模式产生了较好的耐受性和适应性,频繁变化饲养员,会对红鹮不断产生新的应激,致使其肾上腺激素水平较高,生殖激素分泌紊乱,导致繁殖率低下[5]。2016 年 3 月,因种群规模增大,武汉市动物园将红鹮进行分群饲养,同时进行禽流感免疫,整个繁殖期内仅2 窝产卵,仅孵出并育活成1只红鹮。可见,分群或免疫要尽量避开繁殖期。

在红鹮育雏期间,发现有3 起幼鸟掉巢摔死现象,一方面是筑巢时巢材不够或不适宜,红鹮所筑巢的纵径和横径不足,以至巢的空间不足,亲鸟进出巢时,将幼鸟不小心碰出;另一方面可能在红鹮育幼期间,饲养员操作时动作过大或游客拍打外笼导致红鹮突然受惊将幼雏挤出巢外。后期在红鹮筑巢时,饲养员主动提供长短不一,材质多样的材料,并加强饲养员操作规范和游客文明参观的管理,没有再出现幼鸟掉巢现象。

做好应急救援措施,如遇大雨大风等恶劣天气,要及时采取捡蛋措施,送至繁殖场人工孵化,如果天气影响到雏鸟安全时,要捡出雏鸟送至繁殖场人工育雏[6]。

研究表明,维生素E 是鸟类繁殖中必不可少的维生素,可以提高种蛋的受精率和孵化率,提高鸟类的繁殖性能[7]。圈养环境下为保证红鹮的营养充足,在美洲红鹮繁殖期饲料配方中适当添加维生素E,有助于提升红鹮繁殖率,同时也能减少红鹮在夏季的热应激反应。在美洲红鹮开始产蛋和孵化时期,应注重饲料中的钙磷比[4],在饲料中应添加磷酸二氢钙等补钙制剂或鱼骨粉等,补充成鸟的营养,在亲鸟育雏的中后期,会出现营养消耗过快,羽毛参差不齐的症状,饲养人员需多观察,及时给亲鸟补充营养。

4.3 游客因素

武汉市动物园红鹮馆舍设置在游客参观区,在红鹮繁殖期,经常有游客不听劝阻拍打笼舍壁,游客照相时的闪光灯等各种刺激也会对红鹮的繁殖产生较大的影响,秦皇岛野生动物园、南京红山森林动物园等在饲养美洲红鹮时将繁殖期的红鹮和游客隔开,防止人声干扰。研究表明,红鹮在野外的窝卵数约3~5 枚,而在武汉市动物园观察到只有1~3 枚,可能因游客带来的各种敇激压力导致红鹮产卵下降。后期饲养环境改善的情况下,可将种鹮移到专用的繁殖场进行饲养,减少人为干扰、减少饲养员操作频率、保持饲养环境安静可以提高繁殖率。

4.4 环境因素

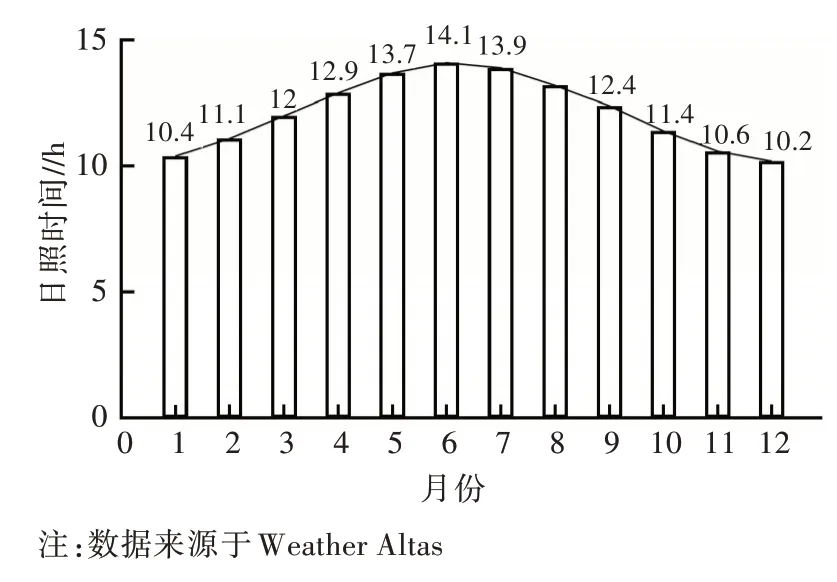

武汉动物园夏季时间长,光照充足,有研究显示光照时间影响产蛋率,日照时间对鸟类产蛋十分重要,决定了鸟类产蛋数量[8]。武汉市全年日照时间见图1。结合观察到的产卵日期发现,日照时间在12 h 以上时,红鹮开始出现交配行为;日照时间在13 h 以上时开始产蛋;产蛋高峰期为6 月,此时的日照时间超过14 h。

图1 湖北省武汉市全年日照时间

日照时间明显影响鸟类的产蛋性能,合理的光照不仅可以提高鸟类的产蛋量和群体产蛋率,减少个体恶癖发生[9,10]。武汉夏季时间长,光照时间充足,湿度较高,成功模拟了红鹮野外生存的环境,也是美洲红鹮每年能够繁殖成功的原因之一。武汉市动物园繁殖高峰期在5—7 月,秦皇岛动物园红鹮繁殖期为 3—4 月[5],石家庄动物园繁殖期为 6—7月[6],造成如此大的差异原因可能在于所处环境不同,温度、湿度以及日照时间的长短影响了美洲红鹮的繁育时间。

5 小结

2014—2016 年期间武汉动物园共繁殖成活红鹮 10 只,其中 2014 年繁殖成活 4 只、2015 年繁殖成活6 只、2016 年繁殖成活1 只。红鹮的繁殖期主要集中在5 月上旬至7 月下旬,产卵的高峰期集中在5月下旬至6 月。平均窝产卵数约2 枚,孵化期约28 d,雌雄鸟轮流孵化,共同哺育幼雏,雏鸟30 d 左右离巢独立生活,3 年左右达性成熟。红鹮筑巢喜欢高位,且没有使用旧巢的习性,幼鸟离巢后会将巢完全拆除,第2 年繁殖时重新选址做巢。红鹮应激性较强,在繁殖期应减少饲养员喂食频率和游客的干扰,可以将有繁殖欲望的成鸟单独饲养,也可以减少来自同类的干扰。国内对美洲红鹮繁殖行为特性的报道较少,本研究根据观察得到的美洲红鹮的繁殖行为的记录和总结能够给为美洲红鹮繁育技术的标准化的形成提供借鉴。