麝香保心丸联合双联抗血小板药治疗进展性脑梗死临床观察*

王文蕾,庄绪娟,房金妮,于晓辉,孙红国

(山东第一医科大学附属青岛医院·山东省青岛市城阳区人民医院,山东 青岛 266109)

进行性脑梗死是发生于缺血性脑梗死后的神经功能缺损疾病,多发于脑梗死发病后6 h 至7 d,是导致其重度残疾和死亡的重要因素。脑梗死的发生机制与内膜损伤引起的动脉粥样硬化斑块破裂、血小板活化、促进血小板黏附、活化、聚集等促进血栓形成的因素有关[1]。其中,血小板聚集是影响脑梗死发生的重要因素,改善血小板聚集是临床治疗的重要措施。临床常用的溶栓治疗并不适合大多数患者,抗血小板聚集治疗是应用最广泛的方法[2]。阿司匹林和氯吡格雷是临床常用的抗血小板药物,2 种药物合用优于药物单用,但长期合用可能有更高的药物出血风险[3]。麝香保心丸可开窍止痛、益气强心,可改善血管内皮细胞功能,减少神经功能障碍[4]。本研究中探讨了麝香保心丸联合阿司匹林减量治疗进展性脑梗死的临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:符合《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》诊断标准[5],联合核磁共振成像和头颅CT确诊;进展性脑梗死;发病时间在48 h 内;神经功能障碍症状逐渐加重;拒绝接受血管内治疗或静脉溶栓治疗。本研究方案通过我院医学伦理委员会批准(伦理编号为2016017),患者及家属签署知情同意书。

排除标准:血小板、凝血功能等异常,出血倾向;抗血栓治疗禁忌证;脑出血或大手术史;妊娠期或哺乳期;对研究中所用药物过敏;严重器官功能障碍或恶性肿瘤;精神疾病或认知障碍;中途转院或失访。

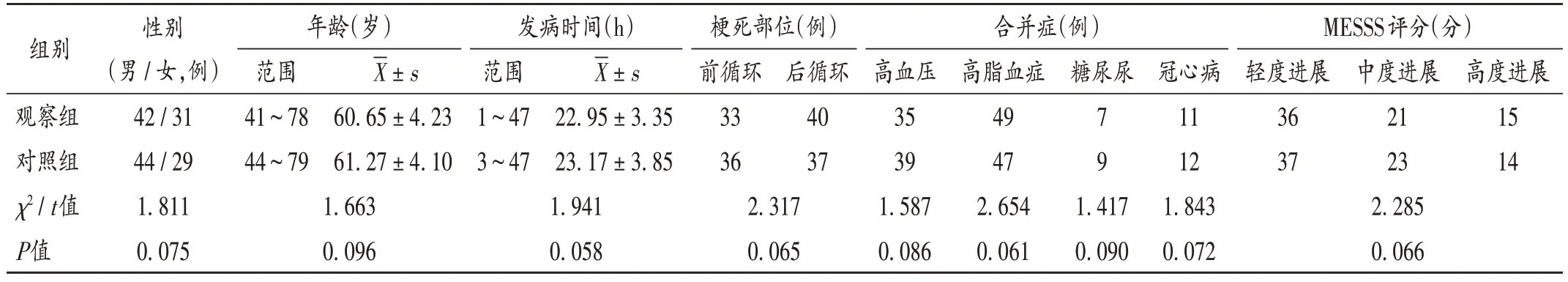

病例选择与分组:采用分层多级抽样,公式为N=[Uασ/δ],Uα为检验水准α 所对应的U值,σ为总体标准差,δ为容许误差。根据预试验结果,可以得出标准差σ=1.09,取α=0.05,δ=0.1,样本量为132 例,考虑分析存在10%~15%的失访率和抽样误差,样本扩展到146 例。依据我院实际情况,按高级中枢损伤严重程度评定量表(MESSS)评分判定进展程度,分为轻度进展(0~15分)、中度进展(16~30分)、重度进展(31~45分),以5∶3∶2 的比例随机抽样,采用前瞻性分析法,选取我院2019 年1 月至2020 年1 月收治的进展性脑梗死患者146例,按随机数字表法分为观察组和对照组,各73例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组患者一般资料比较(n=73)Tab.1 Comparison of the patients′ general data between the two groups(n=73)

1.2 方法

对照组患者口服阿司匹林维C肠溶片(北京太洋药业股份有限公司,国药准字H11022422,规格为阿司匹林0.25 g,维生素C 25 mg),每次200 mg,10 d 后调整为每次100 mg;联合口服硫酸氢氯吡格雷片(深圳信立泰药业股份有限公司,国药准字H20203616,规格为每片75 mg<按C16H16ClNO2S计>),每次75 mg,每日1次。

观察组患者在对照组治疗基础上加用麝香保心丸(上海和黄药业有限公司,国药准字Z31020068,规格为每丸重22.5 mg),每次4 粒,每日3 次。两组患者均连续治疗21 d。

1.3 观察指标与疗效判定标准

观察指标:1)血液流变学。治疗前后,取患者清晨空腹时静脉血5 mL,采用GD3LBY - N6 型全自动自清洗旋转式粘度计(西化仪<武汉>科技有限公司,80孔)检测血浆黏度、低切全血黏度、高切全血黏度、红细胞比容、纤维蛋白原。2)炎性因子。治疗前后,取患者清晨空腹肘静脉血5 mL,采用酶联免疫吸附法检测白细胞介素1(IL-1)、白细胞介素6(IL-6)、肿瘤坏死因子 - α(TNF- α)、超敏C 反应蛋白(hs-CRP)、基质金属蛋白酶9(MMP-9)的水平。3)血管内皮功能指标。采集所有患者外周血标本并分离血清,将凋亡细胞裂解后高速离心,在微定量板上吸附组蛋白体,取上清液,加入辣过氧化物酶标记的抗DNA 抗体,加入酶底物,依据颜色反应程度行抗体定量,包括一氧化氮(NO)、内皮素-1(ET-1)、血管内皮生长因子(VEGF)。

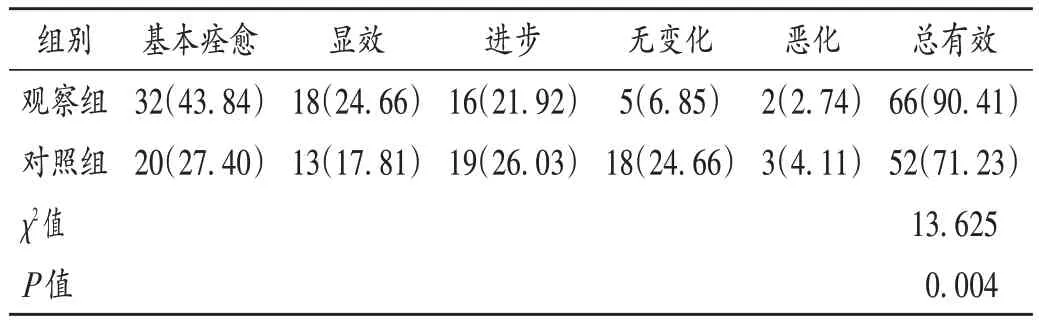

疗效判定:采用神经功能缺损(NIHSS)量表评估[6]临床等不良反应疗效。NIHSS评分减少不低于90%为基本痊愈;减少46%~89%为显效;减少18%~45%为进步;减少小于18%为无变化;增大超过18%为恶化。总有效=基本痊愈+显效+进步。

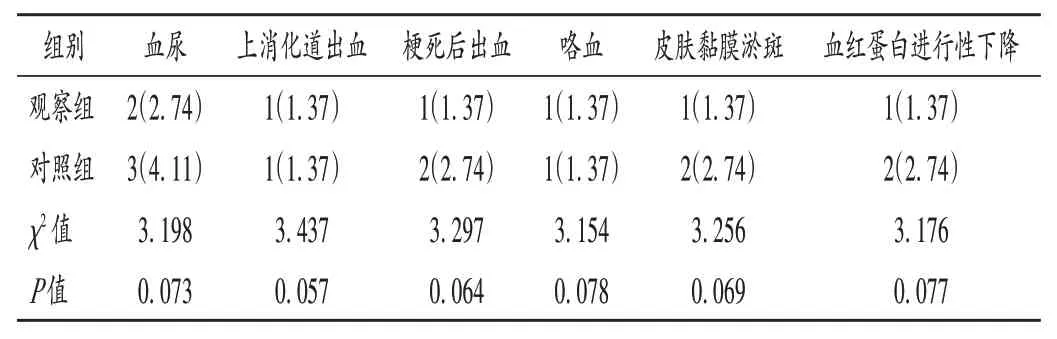

不良反应:记录并统计血尿、上消化道出血、梗死后出血、咯血、皮肤黏膜淤斑、血红蛋白进行性下降等不良反应的发生率。

1.4 统计学处理

2 结果

结果见表2至表7。

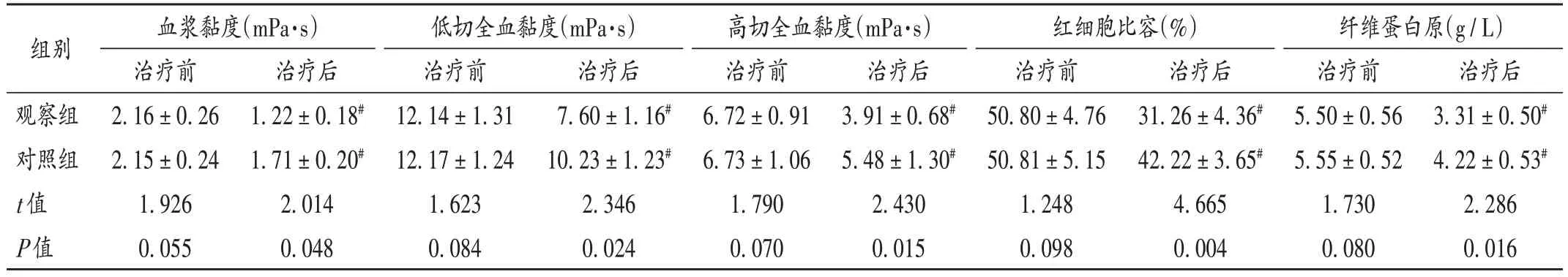

表2 两组患者血液流变学指标水平比较(,n=73)Tab.2 Comparison of hemorheological indexes between the two groups(,n=73)

表2 两组患者血液流变学指标水平比较(,n=73)Tab.2 Comparison of hemorheological indexes between the two groups(,n=73)

注:与本组治疗前比较,#P < 0.05。表3至表5同。Note:Compared with those before treatment,#P < 0.05(for Tab.2 - 5).

组别观察组对照组t 值P 值血浆黏度(mPa·s)治疗前2.16±0.26 2.15±0.24 1.926 0.055治疗后1.22±0.18#1.71±0.20#2.014 0.048低切全血黏度(mPa·s)治疗前12.14±1.31 12.17±1.24 1.623 0.084治疗后7.60±1.16#10.23±1.23#2.346 0.024高切全血黏度(mPa·s)治疗前6.72±0.91 6.73±1.06 1.790 0.070治疗后3.91±0.68#5.48±1.30#2.430 0.015红细胞比容(%)治疗前50.80±4.76 50.81±5.15 1.248 0.098治疗后31.26±4.36#42.22±3.65#4.665 0.004纤维蛋白原(g/L)治疗前5.50±0.56 5.55±0.52 1.730 0.080治疗后3.31±0.50#4.22±0.53#2.286 0.016

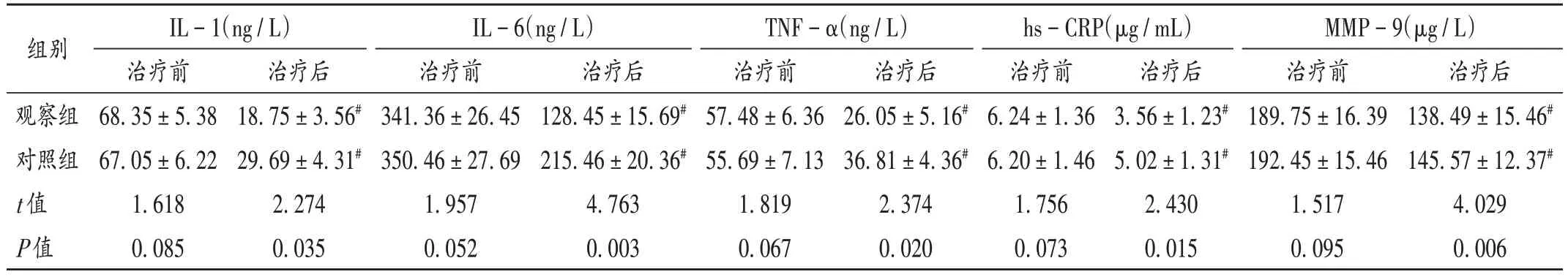

表3 两组患者血清炎性因子水平比较(,n=73)Tab.3 Comparison of serum inflammatory factors levels between the two groups(,n=73)

表3 两组患者血清炎性因子水平比较(,n=73)Tab.3 Comparison of serum inflammatory factors levels between the two groups(,n=73)

组别IL-1(ng/L)治疗前68.35±5.38 67.05±6.22 1.618 0.085治疗后18.75±3.56#29.69±4.31#2.274 0.035 hs-CRP(μg/mL)治疗前6.24±1.36 6.20±1.46 1.756 0.073 IL-6(ng/L)治疗前341.36±26.45 350.46±27.69 1.957 0.052治疗后128.45±15.69#215.46±20.36#4.763 0.003 TNF- α(ng/L)治疗前57.48±6.36 55.69±7.13 1.819 0.067治疗后26.05±5.16#36.81±4.36#2.374 0.020 MMP-9(μg/L)治疗前189.75±16.39 192.45±15.46 1.517 0.095治疗后3.56±1.23#5.02±1.31#2.430 0.015观察组对照组t 值P 值治疗后138.49±15.46#145.57±12.37#4.029 0.006

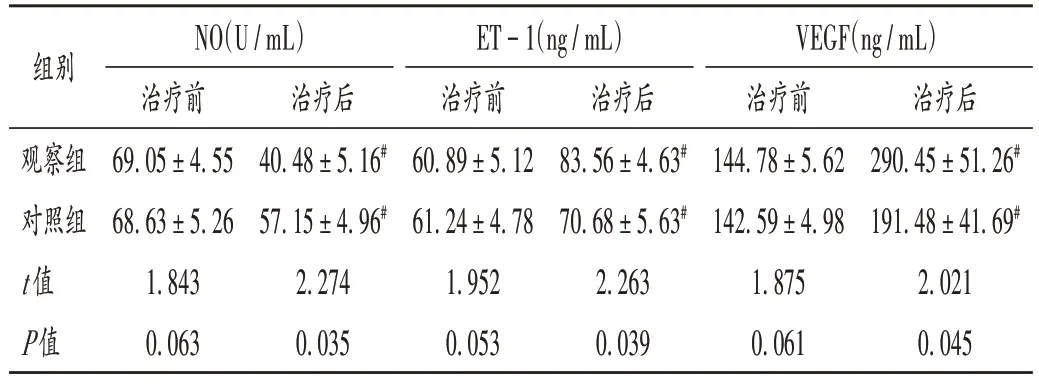

表4 两组患者血管内皮活性物质水平比较(,n=73)Tab.4 Comparison of levels of vascular endothelial active substances between the two groups(,n=73)

表4 两组患者血管内皮活性物质水平比较(,n=73)Tab.4 Comparison of levels of vascular endothelial active substances between the two groups(,n=73)

组别观察组对照组t 值P 值NO(U/mL)治疗前69.05±4.55 68.63±5.26 1.843 0.063治疗后40.48±5.16#57.15±4.96#2.274 0.035 ET-1(ng/mL)治疗前60.89±5.12 61.24±4.78 1.952 0.053治疗后83.56±4.63#70.68±5.63#2.263 0.039 VEGF(ng/mL)治疗前144.78±5.62 142.59±4.98 1.875 0.061治疗后290.45±51.26#191.48±41.69#2.021 0.045

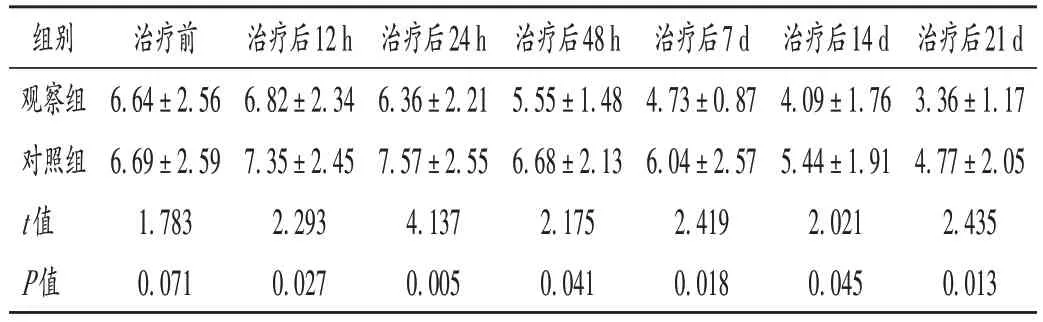

表5 两组患者不同时刻的NIHSS评分比较(,分,n=73)Tab.5 Comparison of NIHSS scores between the two groups at different time(,point,n=73)

表5 两组患者不同时刻的NIHSS评分比较(,分,n=73)Tab.5 Comparison of NIHSS scores between the two groups at different time(,point,n=73)

组别观察组对照组t 值P 值治疗前6.64±2.56 6.69±2.59 1.783 0.071治疗后12 h 6.82±2.34 7.35±2.45 2.293 0.027治疗后24 h 6.36±2.21 7.57±2.55 4.137 0.005治疗后48 h 5.55±1.48 6.68±2.13 2.175 0.041治疗后7 d 4.73±0.87 6.04±2.57 2.419 0.018治疗后14 d 4.09±1.76 5.44±1.91 2.021 0.045治疗后21 d 3.36±1.17 4.77±2.05 2.435 0.013

表6 两组患者临床疗效比较[例(%),n=73]Tab.6 Comparison of clinical efficacy between the two groups[case(%),n=73]

表7 两组患者不良反应发生情况比较[例(%),n=73]Tab.7 Comparison of incidence of adverse reactions between the two groups[case(%),n=73]

3 讨论

原位梗死面积扩大、继发性脑水肿、再灌注损伤、出血性转换、系统性并发症等均可引起进行性脑梗死,新发梗死灶和梗死面积逐渐增大是临床医师的主要关注点。当主动脉粥样硬化斑块破裂时,机体释放大量炎性因子,促进血栓形成,导致管腔进一步狭窄和进行性加重,血栓和血栓反复脱落,载体动脉的斑块扩张或在穿支动脉起始部位形成血栓,造成阻塞[7]。此时,已失去静脉溶栓治疗的时间窗,不能进行溶栓治疗,抗血小板聚集是主要治疗方法。

阿司匹林是环氧合酶抑制剂类抗血小板聚集药物,能抑制乙酰化环氧酶活性,进而抑制前列腺素H2产生,减少血栓素A2的表达,发挥抗血小板聚集作用[8];还能通过抑制前列腺素而减轻其诱发的炎性反应,改善脑梗死患者的炎性反应状态;同时还可抑制组胺、缓激肽等对痛觉的刺激分子表达,发挥镇痛效果。但前列环素还能舒张血管,故阿司匹林在抑制血栓素A2合成时对前列环素的表达也产生了抑制,增大了出血倾向[9]。氯吡格雷可通过肝细胞色素P450同工酶的生物转化,选择性地抑制二磷酸腺苷与血小板受体的结合,从而抑制其介导的糖蛋白复合物的激活。氯吡格雷可抑制血小板聚集和血栓形成,且口服可快速吸收[10],但在肝细胞激活过程中相对迟缓,早期抗血栓效果较差,且某些患者缺乏肝细胞色素P450酶,无法激活氯吡格雷。因此,不同患者使用氯吡格雷对血小板的抑制作用不同,临床常将氯吡格雷与阿司匹林联合使用,以获得稳定的抗栓效果[11]。

进展性脑梗死患者可能因恼怒忧思、劳倦、饮食不节而致中气受损、脾失健运,最终导致痰瘀阻滞经络,或因正气虚弱、血型缓慢而致血脉瘀阻,最终造成血液流动性降低和血液黏稠度升高而形成血栓[12]。中医治疗的关键为生新通络和活血化瘀。麝香保心丸方中,麝香活血化瘀、开窍止痛,为君药;人参益气行滞,肉桂温阳通脉、蟾酥开窍之痛,苏合香芳香温通,共为臣药;人工牛黄开窍醒神,冰片开窍止痛,共为佐药。诸药合用,共奏芳香温通、开窍止痛、益气强心之功效[13-14]。本研究结果显示,观察组患者神经缺损和神经行为学改善,促进内皮素水平升高,在一定程度上减少不良反应的发生,但并未表现出明显的临床意义,说明联合使用麝香保心丸后的临床治疗仍有较佳的安全性。两组观察时间仅为21 d,无法明确长期使用麝香保心丸+双抗的安全性,还需作进一步研究。

综上所述,麝香保心丸联合双联抗血小板药物治疗进展性脑梗死疗效较好,能改善患者的血液流变学指标、炎性因子水平和血管内皮状态,且短期安全性良好。