历史上的教育区域差异:历代文化名人省域分布的因子分析

高顺成,李 鹏,李玉芬

一、引言

教育区域差异问题一直是学者们关注的热点,科举取士引起的“南北地域之争”[1]说明这一问题古已有之。薛海平、胡咏梅指出我国基础教育区域非均衡性表现在质和量两个方面,[2]赵黎娜指出各地历史、文化、经济发展等因素是造成高等教育区域差异的主要原因,[3]易金生、王先亮认为区域教育发展不均衡有悖教育公平,长期存在会影响区域经济平衡和社会主义现代化建设。[4]国民经济和社会发展“十四五”规划及2035年远景目标是以建成教育强国为支撑,建设高质量教育体系,实现基本公共服务均等化。[5]一方面是现实存在的教育水平区域差异,另一方面是力争实现教育均等化。冰冻三尺非一日之寒,如果站在历史视角看待当今教育区域差异问题,那么,这种差异的长期存在并非偶然。从“三皇五帝”到“孔孟学说”,从“竹林七贤”到“唐宋八大家”,从“三言两拍”到“四大名著”,其背后均有来自不同区域的文化名人,他们的成长、成名与区域教育水平密不可分。纵观中国五千年文明,不同朝代、不同区域孕育了无数的文化名人,从历代文化名人省域分布来研究中国教育区域差异问题,有助于我们更好地透视中国教育区域非均衡发展的历史渊源和演变脉络,加深对区域教育现状的理解和包容,更全面地认识中国教育区域非均衡性问题。

二、相关文献梳理

分析历代文化名人的地域分布有助于洞察文化资源对不同时代社会经济发展的影响。梳理现有成果,分析文化名人省域分布的文献颇多,马银行研究了云南省科举人才在清代的地理分布,[6]刘锡涛分析了宋代福建人才的地理分布,[7]张卫东研究了唐和五代河南人才的地理分布。[8]但真正从量化视角对历代中国各省文化名人数量分布进行研究的成果却不多。吴根洲对清代进士的地理分布做了数量方面的分析,指出清代进士地理分布省际差异有逐渐缩小的趋势,[9]但仅仅做了基础性的统计分析。如何从历代文化名人地域分布视角对某一省乃至中国各省区域教育水平进行量化分析,以此推定历朝历代某省或某一区域教育水平的成果更是少见。许甜指出我国教育学领域尚无系统的计量史学式研究。[10]基于上述原因,本文拟从夏朝以来历代文学、政治、历史、科技等文化名人省域分布视角,借助因子分析法对中国各省(不含港澳台地区)历代文化名人地域分布情况进行数量上的统计分析,旨在使其成为引导区域教育史研究本土化走向深入的重要切入点。[11]

三、研究设计

(一)因子分析指标体系构成及各指标数据来源及选取依据

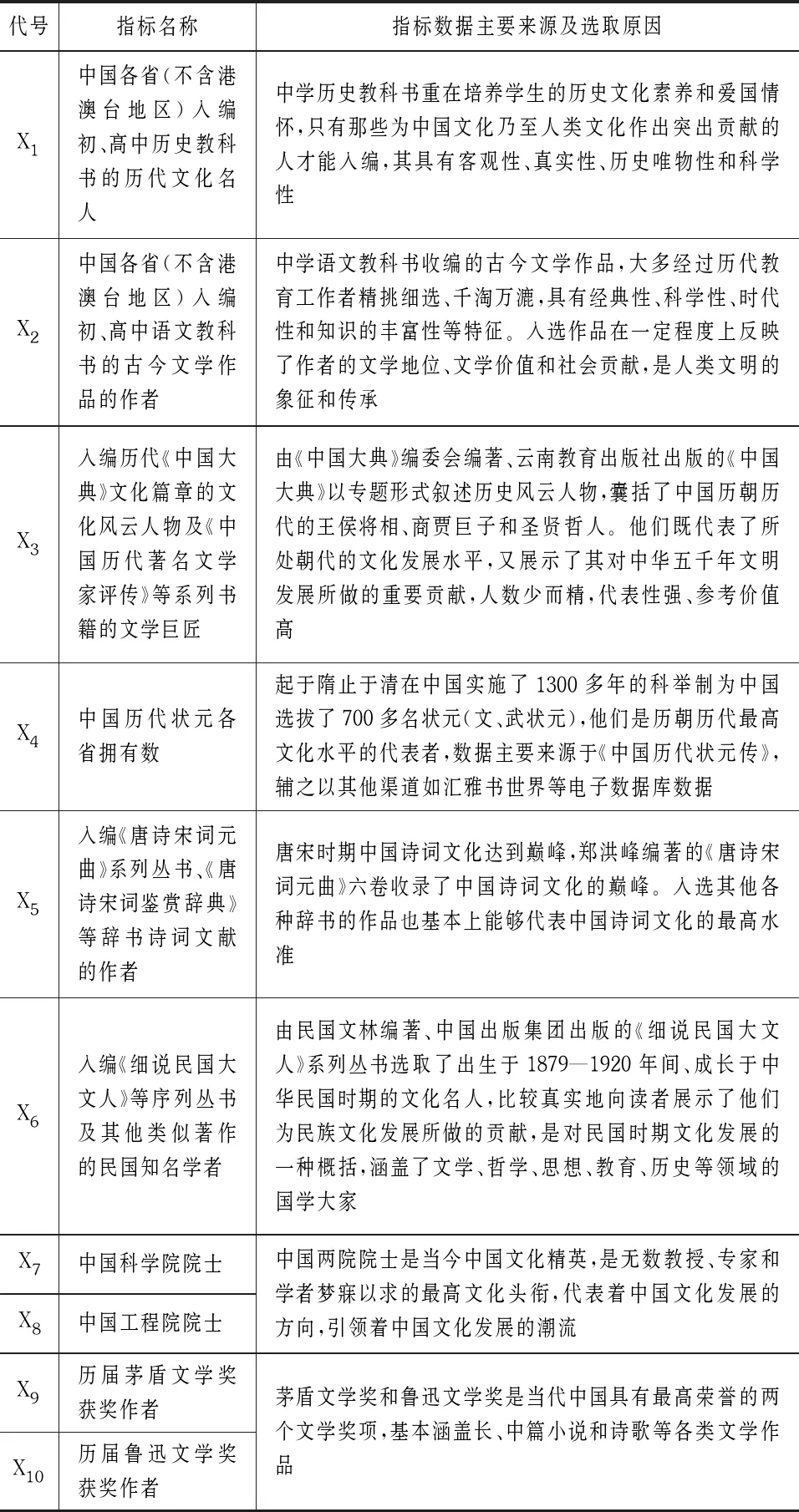

国内外研究教育区域差异或文化软实力的文献较多,王子今研究了河套地区在秦汉时期的文化教育情况,[12]万安伦论证了幽州城的区域教育问题,[13]董玉明、方太元研究了青岛市的区域文化地位,[14]秦开凤论证了陕西地域文化与华夏文化复兴的关系,[15]黄意武剖析了国家文化软实力与地域教育水平间的各种互动关系,[16]杨竺松、胡明远、胡鞍钢、叶淑兰等研究表明:国内有关教育区域水平的研究多以定性为主,有限的定量分析成果多依托因来源不同而呈现很大结果差异的国外民意调查数据,[17,18]研究方法多以描述性分析为主,对教育区域水平的界定多偏重于主观界定,缺乏一定的数据支撑,更缺少可用于区域教育水平量化测评的定量指标体系。基于前述分析,为从定量视角对有文字记载以来中国各省的历史教育水平及其变迁做量化测评,从中国各省(不含港澳台地区)入编中学(初中和高中)历史教科书的文化名人、入编中学语文教科书的古今文学作品的作者、入编《唐诗宋词元曲》的作者、中国历代状元等指标出发,构建中国历代文化名人省域分布的因子排序测评指标体系,以此推定历朝历代中国各省区域教育水平,勾勒出中国教育区域差异形成的历史渊源。具体如表1所示。

表1 中国历代文化名人省域分布的因子排序指标体系构成及其资料选取依据

记载中国历代文化名人的书籍数不胜数,有限的时间内无法通篇阅览。上述资料的选取主要考虑了各种书籍的出版版次和发行量,版次要求3版以上,发行量超过10万本,资料囊括的名人都应是中国历朝历代经过读者层层筛选而积淀下来、获得历史和公众普遍认可的文化名人,同时涵盖中国现、当代文化发展和各地涌现的文学、科技等不同领域的文化名人。

(二)排序方法——因子分析

常见的用于区域差异排序的方法很多,如因子分析、熵值法[19]、空间基尼系数法[20]、泰尔指数法[21]、地理探测器以及熵权TOPSIS模型等。其中,因子分析本质上可作为多目标决策的一种排序方法。[22]本文选取因子分析对中国各省教育区域差异进行量化测评并进行得分排序。

(三)调研数据主要来源及其描述性统计分析

1.中国历代文化名人(不含历代状元)不同时期数量分析

根据表1中所列的10个指标,通过分析各种书籍中作者籍贯、出生年月等信息,在未考虑历代状元和两院院士的前提下,根据表中的8个指标共收集到有文字记载的文化名人3,341人。为避免同一人物在不同指标中重复出现,按照只保留一个信息的原则进行剔除。从人民教育出版社出版的中学(含初中和高中)语文和历史教科书、《唐诗宋词元曲》(一至六卷)[23]、清朝朱孝臧编选的《宋词三百首》[24]、清朝康熙年间吴楚材编选的《古文观止》[25]、《中华大典》[26]、《中国历代著名文学家评传》(一至六卷)[27,28]、《唐诗宋词鉴赏辞典》[29]、《中国历代名状元》[30,31]、《历代状元》[32]、《细说民国大文人》系列丛书[33-35]、《大师讲学记》[36]、《民国记忆:教授在当年》[37]等各种书籍中,收集整理出有详细个人信息(籍贯、出生年月、文学称号等)的文学家、思想家、历史学家、诗词作家共计631人,有籍贯记载的历代状元462人,二者总计1,093人。不同朝代、不同类别的文化名人数量分别参见表2和表3。

表2 中国历代文化名人(不含历代状元和两院院士)不同时期数量统计 单位:人

表3 中国历代文化名人(不含历代状元和两院院士)不同文学称谓的数量统计 单位:人

由表2可知,631位文化名人中,秦朝以前有文化典故记载或著有文学作品流传后世的共40位,从公元前206年刘邦建汉至618年隋朝灭亡的824年间共43位,唐朝101位,宋(含辽、夏、金)朝时期158位,元、明、清先后出现72位、31位和32位,1911年至2000年的近100年间共154位。由此判断,唐、宋时期是孕育中华文化名人、出产文化作品的鼎盛期,元、明、清呈下降趋势,辛亥革命唤醒了中华民族图强复兴的强国梦,废除科举制、打破封建枷锁、引入西式教育,各种仁人志士纷纷站出来担负起民族复兴大任,文化名人如雨后春笋般呈现,中华文明逐渐踏上复兴之路。

表3给出了各朝代不同文学称号的人物数量,可以看出,诗人、戏曲作家和词作家是主力军。

2.中国历代状元不同时期省域数量分布

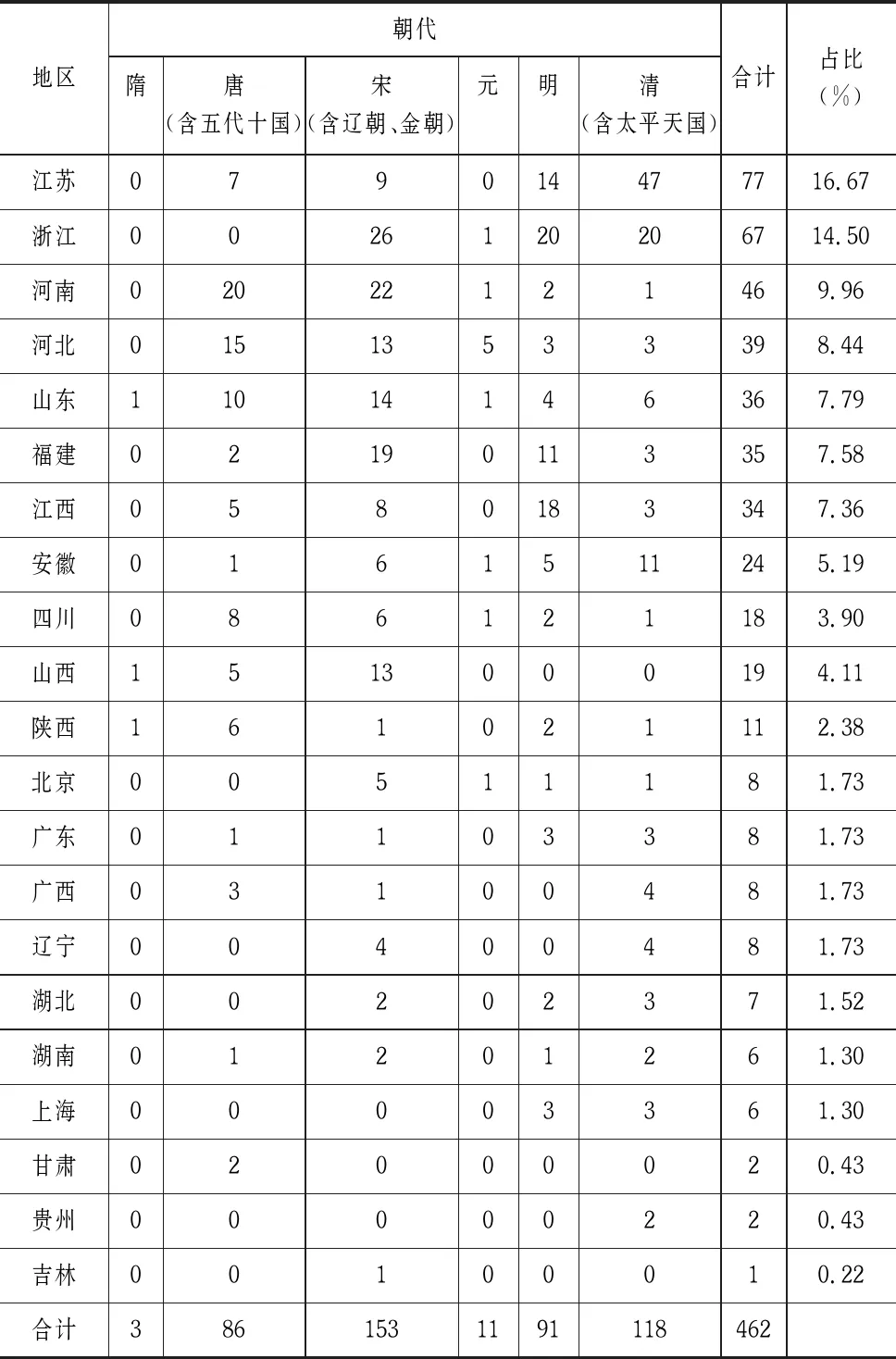

学者李颖研究结果显示,起于隋朝止于清光绪三十年(1904年),在中国存续1,300多年的科举制共诞生状元(不包括武状元和女状元)552名,[38]祖慧的研究结果显示中国总共诞生了777名状元。[39]综合对比分析各种有关“中国历代状元”的书籍,其中有比较详细的资料记载、能梳理出状元籍贯、出生年月等个人信息的共462名,具体省域分布情况如表4所示。

表4 中国历代状元省域分布情况统计 单位:人

由表4可看出,从各朝代诞生状元总量看,宋朝最多,共153名,其次是清朝,有118名,明朝第三,有91名。从省域分布看,前三甲分别是江苏、浙江和河南,分别孕育了77名、67名和46名状元,分占全国的16.67%、14.50%和9.96%。

3.中国科学院、工程院院士省域数量分布

院士是国家设立的科学技术领域的最高学术荣誉,是中国先进文化的引领者。

从表5可知,截至2019年,从两院网站上可以查询到有确切籍贯的院士共计1,726人,其中科学院院士802人,工程院院士924人。从省域分布看,中国(不包含港澳台地区)31个省(区、市)中居前三甲的是江苏、浙江和山东,分别拥有院士265人、201人和115人,分占全国的15.35%、11.65%和6.66%,区域差异比较明显。

表5 中国科学院院士及中国工程院院士省域分布情况统计 单位:人

4.历届茅盾文学奖、鲁迅文学奖获奖者省域数量分布

茅盾文学奖和鲁迅文学奖是国内文学领域的最高荣誉,获此奖项是国内多数文学工作者长期的追求,可在一定程度上代表中国当代文学最高水平。鲁迅文学奖从1993年至2017年已评选七届,评出有真名实姓、有确切籍贯信息的优秀获奖作者254人(不含仅用笔名且籍贯不详的获奖者),奖项包括中短篇小说、诗歌散文、报告文学、文学评论及文学翻译等。茅盾文学奖从1977年至2018年已评选十届,评出获奖者50人,两种奖项各省获奖人数见表6。

表6 历届茅盾文学奖及鲁迅文学奖获奖者省域分布情况统计 单位:人

从表6可知,两种奖项各省获奖人数不一。中国(不包含港澳台地区)31个省(区、市)中获奖人数最多的是江苏省,两种奖项分别有8人和30人,合计占全国的12.50%;河南和河北两省分别以24人并列第二位,占7.89%;山东以20人位列第三,占6.58%;北京和陕西以19人并列第四位。

(四)基于因子分析结果的历代文化名人省域分布

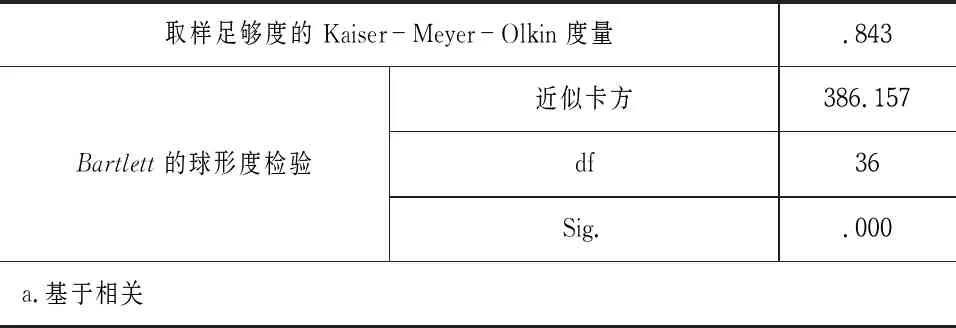

首先,将表1中10个指标的具体数据输入计算机,借助SPSS20.0运算得出各个观测变量KMO检验和Bartlett检验的检验结果,见表7。结果显示:Bartlett′s=386.157,显著水平0.000,小于0.01,KMO=0.843>0.8,说明适合进行因子分析。

表7 KMO和Bartlett的检验a

表8为解释的总方差表,输出结果表明,只需提取3个主因子即可描述10个指标总方差的(累计贡献率)97.268%,大于90%,这3个主因子可包含原变量的绝大部分信息。即用这3个主因子代替原来10个反映中国省域文化地位的特征因子指标。本研究采用3个综合指标进行因子分析。

表8 解释的总方差表

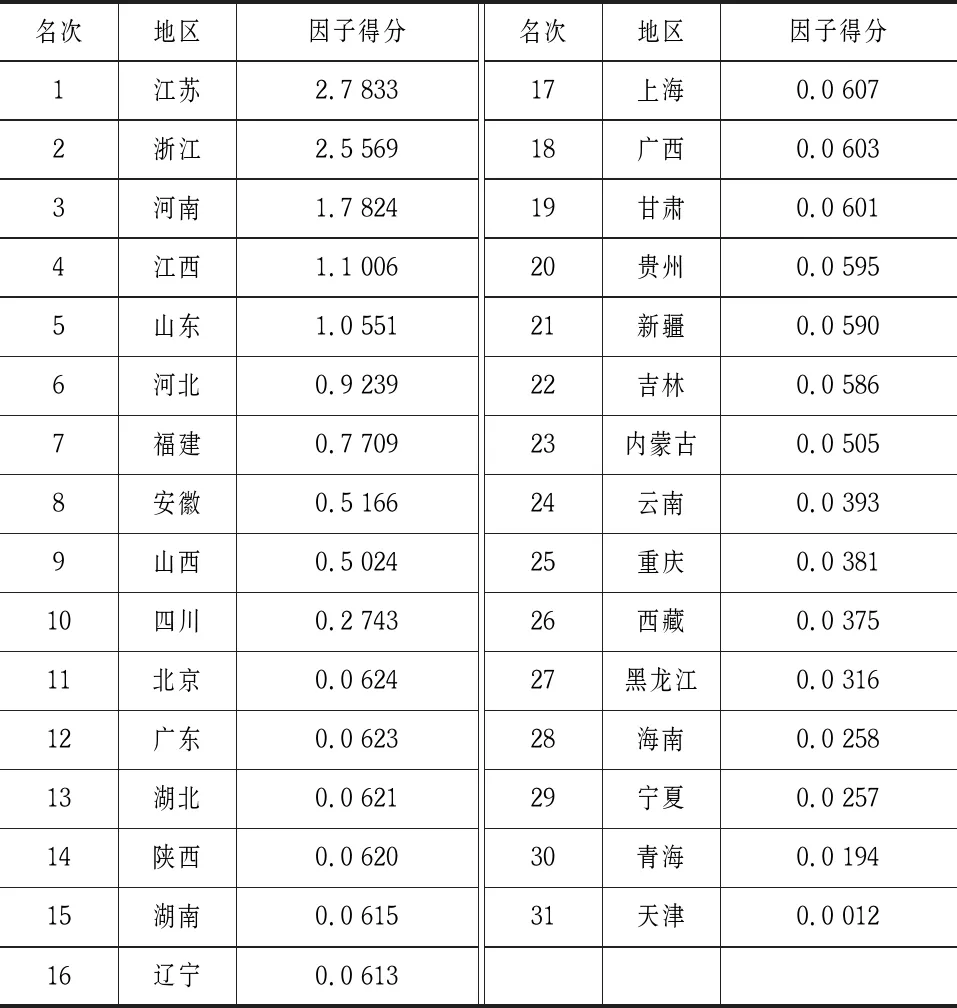

表9为旋转成分矩阵,分别显示了主因子系数,第二、三、四列里面的数据分别表明各个变量与有关因子的相关系数。从表9中可以看出,中国各省(不含港澳台地区)入编初、高中历史和语文教科书的历代文化名人(X1、X2)、入编历代《中国大典》文化篇章的文化风云人物及《中国历代著名文学家评传》等系列书籍的文学巨匠(X3)、中国历代状元各省拥有数(X4)在第一因子上的载荷较大,即与第一因子的相关系数较高;入编《唐诗宋词元曲》系列丛书的作者(X5)、入编《细说民国大文人》系列丛书及其他类似著作的民国知名学者(X6)在第二因子上的载荷较大,即与第二因子的相关系数较高;中国科学院院士(X7)、中国工程院院士(X8)、历届茅盾文学奖获奖作者(X9)、历届鲁迅文学奖获奖作者(X10)在第三因子上的载荷较大,即与第三因子的相关系数较高。基于表9数据计算出各个因子得分,见表10。

表9 旋转成分矩阵

表10 中国各省(不含港澳台地区)文化名人省域分布的因子得分

结果显示,中国各省(不包含港澳台地区)因子得分最高的是江苏省,分值为2.7833;浙江位居第二,分值为2.5569;河南居第三,分值为1.7824。这与江苏、浙江、河南等省历朝历代各类文化名人数量在中国各省的数量排名基本吻合。

四、结论及后续研究展望

(一)结论

本研究基于中国历朝历代有文字记载的文化名人从定量视角构建了区域教育差异的量化评价指标体系,借助因子分析法对中国各省历史上的教育水平和区域差异做了定量测评。结果显示宋代以前,河南、江西、山东等省教育比较发达,孕育了更多文化名人,区域教育水平比较高;南宋以后,区域教育中心逐渐南移至江苏、浙江和安徽一带,尤其是清末及民国时期,江南一带成为我国教育文化比较发达的地区。所以,历史上江苏、浙江、山东等东部沿海区域和地处中部的河南、江西等省份有更多的文化名人,因子得分较高,是中国教育水平比较发达的区域。研究结论同时验证了冯保善的结论即明清时期江南社会教育大众化具有相当广度,[40]以及民国时期朱君毅著《中国历代人物之地理的分布》里面的统计结果。[41]相对而言,其他省(区、市)历史上出现的文化名人相对较少,得分偏低,教育水平相对落后,说明在我国历史上,随着朝代更替,政治经济中心呈现由中西部黄河流域向东部沿海地区及长江流域逐步转移的趋势。宋朝(北宋)以前,政治经济中心逐步由陕西西安向河南洛阳、开封一带迁移。南宋时期都城由开封迁往杭州,全国政治经济中心随之转移到以江苏、浙江为中心的长三角地区。元朝、明朝中后期、清朝定都北京,明朝前期、中华民国时期定都南京,北京以及江苏、浙江等东部沿海区域逐渐成为当时中国的政治、经济和文化中心,优质教育资源在该区域长期沉淀,成为中国教育发达区域。由此推断,教育水平区域差异随朝代变迁而引起的区域转移趋势在一定程度上奠定了当今中国区域教育水平“东强西弱”的发展现状。所以,正确看待历史因素在中国教育历史发展进程中的地位和作用,对科学理解我国区域间教育水平发展差距[42]的形成有一定的现实和理论意义。

(二)后续研究展望

本研究借助因子分析法,根据中国历代文化名人地域分布构建了区域教育差异量化评价的因子模型,与同类研究在指标选取和分析方法上有一定区别。但是,中国五千年文明孕育的文化名人数不胜数,受阅读和研究水平限制,所构建的中国历代文化名人省域分布的因子排序指标体系还不够全面,仍有待持续改进。在今后的研究中,需进一步拓展文化名人指标和数据界定的科学标准与方法,采集更具代表性的数据,进一步完善评价指标体系,更真实地展现中国历代区域教育水平状况,丰富中国教育史研究内容。

(河南财政金融学院的沈沛源同学重点负责本文的数据收集和整理工作,在此表示感谢)

———刘训毅