江苏赣榆汉代盐仓城遗址及墓地发掘简报

南京博物院 连云港市博物馆 赣榆区博物馆

盐仓城遗址位于江苏省连云港市赣榆区海头镇盐仓城村,南距赣榆区政府驻地青口镇15公里,城址西南角地理坐标为:N34°58′46.5″、E119°8′45.1″(图一),为江苏省省级文物保护单位,因春秋时曾为莒国盐官驻地而得名。

图一 盐仓城遗址地理位置示意图

2012~2013年,南京博物院等单位对盐仓城遗址进行了考古调查勘探,勘探表明盐仓城城址平面近方形,方向16°,总面积近100万平方米。但城墙和护城河遗迹因当地生产建设破坏严重,东、北城墙基本不存,南、西城墙尚存;东、西护城河淤塞,南护城河尚存,北护城河已被开挖成水塘。城址内堆积大部分被现代村落所覆盖,在城址北部偏西处发现一处大型遗址,包括新石器、周及西汉时期的文化遗存,称为庙台子遗址。

2015年9月至2016年1月,经国家文物局批准,由南京博物院、连云港市博物馆、赣榆区博物馆组成联合考古队对盐仓城城址及墓地进行了小规模抢救性考古发掘(图二)。此次发掘对城址及墓地进行了统一分区布方,发掘区域分处于O4、N4、N5等区,共开探方、探沟26 个,发掘面积共计763.5平方米。发现龙山文化、岳石文化、周和汉等时期的文化遗存,清理房址、灰坑、灰沟、墓葬等遗迹,出土大量陶、铜、石质遗物。其中新石器和周文化遗存的发掘情况已发表,现将此次发掘汉代文化遗存报告如下。

图二 盐仓城城址发掘位置示意图

一、城址

汉代城址遗存主要发现于O4、N4、N5区,即城址西北角发掘区、庙台子东侧发掘区,发现城墙、建筑基址、井、灰坑、灰沟等遗迹,并出土了一批遗物,对城址的年代和性质有了初步认识。下面按照发掘区域分别介绍地层堆积及遗迹现象。

(一)城址西北角发掘区

1.地层堆积

为了解城墙历史、宽度及其营造方法,在北城墙位置布南北向探沟N4T6575(18×2米)、探沟N5T6502(7×1米)两条,在西城墙位置布东西向探沟N4T6375(15×2米)一条,其西侧布探方N4T6675(5×5米),发掘面积共73平方米。现以N4T6575的东壁为例,将地层堆积情况介绍如下(图三)。

图三 盐仓城N4T6575东壁图

第①层 表土层。灰褐色,土质疏松,包含较多汉代陶片及现代废弃物,厚约10~23厘米,M7开口于该层下。

第②层 明清层。深灰褐色,土质较坚硬,出土少量明清瓷片及汉代陶片,厚约12~34厘米。

第③层 宋代层。红褐色,土质坚硬较纯净,出土少量宋代瓷片及汉代陶片,厚约13~24厘米,叠压汉代城墙C1。

第④层 宋代层。黑色,土质坚硬较纯净,出土少量宋代瓷片及汉代陶片,厚约36~74厘米,叠压打破汉代城墙C1、C2。

第⑤层 汉代层。黄褐色,土质坚硬较纯净,出土少量汉代陶片,厚约15~56厘米。

第⑥层 汉代层。黄灰色,土质较黏且纯净,出土汉代陶片,厚约33~36厘米。

第⑦层 汉代层。浅灰色,土质黏且纯净,出土少量汉代陶片,厚约10~38厘米。

第⑦层下为黄色生土层。

2.遗迹

(1)汉代城墙

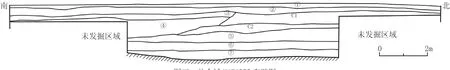

在N4T6375、N4T6575、N5T6502发现有城墙遗迹,其中在N4T6375、N4T6575发现有墓葬。以N5T6502西壁地层堆积为例,汉代城墙遗迹主要有4层(图四)。

图四 盐仓城N5T6502西壁图

C1 可分a、b两小层。C1a为黄褐色土,土质粘硬纯净,北部被第②、③层打破,厚0~35厘米。C1b为深灰色土,土质坚硬纯净,被C1a层所叠压,厚11~35厘米。

C2 可分a、b两小层。C2a为黄色土,土质坚硬纯净,几乎遍布于探沟,厚6~23厘米。C2b为黑色土,土质坚硬纯净,分布于探沟北部,厚0~29厘米。

C3 黄灰色,土质坚硬纯净,几乎遍布于探沟,厚0~38厘米。

C4 黄色,土质坚硬纯净,遍布于探沟,叠压生土之上,厚29~46厘米。

(2)墓葬

在解剖北城墙的过程中发现M6和M7,为判断城墙破坏年代提供了重要依据。

M6 位于N4T6375中部,开口于②层下,打破③层。竖穴土坑墓,墓向56°。墓圹长2.28、宽0.63、残深0.38米,有熟土二层台,棺木无存,只出土4枚棺钉。发现人骨1具,男性,18~25岁,仰身直肢,面北。初步推定墓葬时代为宋或明代(图五)。

图五 盐仓城N4T6375M6平、剖面图

M7 位于N4T6575西南部,开口于耕土层下,打破②层。竖穴土坑墓,墓向130°墓圹长3、宽1.27、残深0.65米,填土中发现几块青砖及少量青花瓷残片。棺木保存较差,系用铁钉简易拼钉木板而成。发现人骨1具,仰身直肢,出土“康熙通宝”1枚和棺钉若干枚。墓葬时代为清代(图六)。

图六 盐仓城N4T6575M7平、剖面图

3.出土遗物

该发掘区出土遗物数量少,主要有板瓦、筒瓦。

板瓦 3件。夹砂灰褐陶,外饰绳纹。标本N4T6375⑥:1,残宽14、残高12、最厚1.1厘米(图七,1)。标本N4T6575C1:1,残宽10.1、残高9.7、厚1.6厘米(图七,2)。标本N4T6675⑥:1,方圆唇,残宽7.8、残高8.1、厚1.5厘米(图七,4)。

图七 盐仓城城址西北角发掘区出土器物

筒瓦 1件。标本N4T6575C2:2,夹砂灰褐陶。残,瓦身上窄下宽,外饰绳纹。残宽8.6、残高9.8、厚1.2厘米(图七,3)。

(二)庙台子东侧发掘区

1.地层堆积

庙台子东侧的发掘区,位于O4区。因附近砖厂取土破坏严重,现地面与庙台子最高处有2.5~3米高差,汉代文化层多被破坏,多数探方耕土层之下即为西周文化层。现以探方T0433~T0436东壁和T0537西壁(图八)、T0640~T0654东壁为例将揭露的地层堆积情况介绍如下(图九~图一一)。

图八 庙台子O4T0433~T0436东壁、T0537西壁剖面图

图九 庙台子O4T0654~T0650东壁剖面图

图一〇 庙台子O4T0649~T0645东壁剖面图

图一一 庙台子O4T0644~T0640东壁剖面图

第①层 耕土层。遍布全部发掘区,厚5~45 厘米。本层叠压H14、H15、F2ZD8、J1、G1等遗迹。

第②层 汉代文化层。黄褐色,土质较硬,分布于O4T0537~T0539、T0638、T0639等探方,位于发掘区的最高处,厚8~25厘米。内出较多汉代陶片、瓦片等。叠压一处由方形柱基组合的汉代建筑基址F2,为保护F2遗迹,所在探方未向下发掘。

其他探方第③层及以下分别为西周、岳石、龙山文化层。

2.汉代文化遗存

汉代文化遗存分布于该发掘区南部和北部,中部未见(图一三)。包括O4T0537~T0539、T0638、T0639等探方的第②层、F2,O4T0339内的J1、T0646内的H15、T0648内的H14、T0652、T0654内的G1。

图一三 庙台子O4区汉代遗迹平面分布图

(1)遗迹

建筑基址 1处。F2发现8个方形柱洞,被第②层叠压,打破第③、④层,分布在O4T0537~T0539、T0638、T0639、T0640探方内(图一二)。柱洞平面多呈方形,直壁内收,平底,柱洞底部多发现板瓦、瓦当残件,柱洞内填土密实。柱洞长0.8~1.5、宽0.55~1.2、深0.66~2.3米。由于发掘面积有限,南侧尚未揭露,房址全貌不明,揭露部分只见柱基,建筑规模和形制不详,难以判定其用途,或为公共建筑基址。

图一二 庙台子O4F2平、剖面图

沟 1处。G1,几乎遍布O4T0652~T0654探沟,向东西北延伸至探沟外,开口于耕土层下,打破第②层至生土层。剖面地层呈南高北低,南浅北深斜坡状叠压分布,揭露部分沟口南北最长10、东西宽1、深1.8米,填土可分为7层,编号为G1①~G1⑦,分别介绍如下(图一四)。

图一四 庙台子G1平、剖面图

G1① 灰褐色,土质疏松,包含大量瓦片等,仅见于北部,厚0~29厘米。

G1② 黑灰色,土质较疏松,夹杂较多黑草木灰,包含大量陶片,厚0~16厘米。

G1③ 浅黄灰色,土质坚硬,包含少量瓦片,厚0~38厘米。

G1④ 灰黄色,土质坚硬,包含少量瓦片,厚27~54厘米。

G1⑤ 灰色,土质坚硬,夹杂较多黑草木灰,包含较多瓦片,厚8~38厘米。

G1⑥ 灰色,土质疏松夹细砂,包含少量陶片,厚8~43厘米。

G1⑦ 深灰色,淤土,土质较黏,包含少量陶片,厚3~16厘米。该层以下为黄色原生土层。

由于发掘面积有限,G1全貌不明,难以判定其性质,根据地层斜坡状叠压并与邻近探方地层深度高差明显,且底层有河床淤泥及淤沙分布,推测或为湖池遗迹。

井 1处。J1,位于O4T0339东南角,向南延伸至探方外,开口于耕土层下,打破第②层,同时被一现代坑打破。揭露部分呈半圆形,口径0.93米,直壁,井内填土呈黄褐色,土质疏松,出土陶片较多。可辨器型有板瓦、筒瓦、罐口沿等,未清理到底(图一五)。

图一五 庙台子J1平、剖面图

灰坑 2处。H14,位于O4T0648中南部,向东西延伸至探沟外,开口于耕土层下,打破第②层。揭露部分呈半圆形,口大底小,斜直壁平底,揭露坑口南北最长2.76、东西宽1、坑深0.65米,坑底南北最长1.55、东西宽0.78米。填土为黄褐色土,土质疏松,夹杂较多草木灰和红烧土块。出土陶片较少,可辨器型有陶纺轮等(图一六)。H15,位于O4T0646中部,向东西延伸至探沟外,开口于耕土层下,打破第②层,同时被一现代坑打破。揭露部分呈半圆形,口大底小,斜壁圜底,揭露部分坑口南北长5.2、东西宽1、坑残深08~0.8米。填土为黑灰色土,土质疏松,夹杂较多黑草木灰。出土陶片较少,可辨器型有绳纹板瓦片、罐口沿等(图一七)。

图一六 庙台子H14平、剖面图

图一七 庙台子H15平、剖面图

(2)出土遗物

出土遗物数量不多,主要为陶器,器类有豆、盆、板瓦、筒瓦、罐、纺轮,还有石器及残铜器各1件。

陶豆 4件。泥质灰陶或灰褐陶,器体皆素面。根据腹部深浅及形状不同,可分为二型。

A型 3件。豆盘折腹平收,腹浅。标本F2ZD8:1,直口,长柄外撇,喇叭状圈足,部分残缺。口径16.2、底径13.2、高21.5厘米(图一八,8)。标本F2ZD8:3,敞口,细高柄,残缺豆座。口径15、残高14.8厘米(图一八,9)。标本T0654G1⑦:2,侈口,残存豆盘。口径13.8、残高3.2厘米(图一八,10)。

B型 1件。弧腹内收,腹深。标本F2ZD1:1,泥质灰褐陶。直口,圆唇,弧壁,内壁有轮旋痕,深腹,折腹斜收,残存口沿。口径16.8、残高3.7厘米(图一八,11)。

图一八 庙台子东侧发掘区出土陶器

陶罐 3件。口腹残片 ,侈口,腹饰绳纹。

陶纺轮 1件。标本H14:1,夹砂红褐色陶。圆形,中心双面钻孔,捏制,残存三分之二。直径8.2、孔径0.3、厚1.5厘米(图一八,5)。

陶盆 1件。标本F2ZD8:2,夹砂黑陶。侈口,折沿,方唇,折腹斜收,下残。口径43.8、残高10.8厘米(图一八,7)。

板瓦 1件。标本F2ZD4:1,夹砂灰陶,上部残缺。直口,方平唇,上窄下宽,瓦身中间微内凹,通体饰绳纹。下口宽31.6、残高42.8、厚1.8厘米(图一九,7;图二〇)。

图一九 庙台子东侧发掘区出土陶瓦

图二〇 板瓦(F2ZD4:1)

筒瓦 7件。多为夹砂灰陶。瓦身上窄下宽,饰绳纹,瓦口内收,抹光。可分为二型。

A型 4件。瓦身无圆孔。标本F2ZD8:4,残。残宽10.1 、残高11.2厘米(图一九,8)。标本F2ZD6:1,残。口径15、底径17.1、高46.2厘米(图一九,6)。标本F2ZD6:2,残。口径12.8、底径18.8、高36.8厘米(图一九,5;图二二)。标本根据腹部形态可分为二型。

图二二 A型筒瓦(F2ZD6:2)

A型 2件。短束颈,球腹。标本F2ZD8:5,泥质灰陶。口径22.2、残高8.4、厚1.6厘米(图一八,1)。标本F2ZD1:3,夹砂灰褐陶。口径18.2、残高5.6、厚1.6厘米(图一八,3)。

B型 1件。无颈,弧腹。标本F2ZD1:2,夹砂灰陶。侈口,方唇。口径21.3、残高8.8、厚1.6厘米(图一八,2)。F2ZD5:3,残。口径9.5、底径12.7、高69.2厘米(图一九,4)。

B型 3件。瓦身有一圆孔,带半圆瓦当。依据瓦当纹饰不同,分为二亚型。

Ba型 2件,半圆素面瓦当。标本F2ZD2:1,残。口径14.1、底径16.8、高29.6厘米(图一九,1;图二一)。标本F2ZD5:2,残。当径15.8、底径20.1、高29.8厘米(图一九,2)。

图二一 B型筒瓦(F2ZD2:1)

Bb型 1件,半圆菱形纹瓦当。标本F2ZD5:1,夹砂红褐陶。当径13、底径17.7、高25.4厘米(图一九,3)。

石凿 1件。标本T0654G1⑥:1,青灰色。顶残,打制而成,周身磨光,双面磨刃。残长8.5、宽2.6、厚2.7厘米(图一八,4)。

铜残件 1件。标本F2ZD5:4,器身残件。呈长条形,锈蚀严重。残长10.9、宽1.4、厚0.4厘米(图一八,6)。

二、石岭墓地

盐仓城址西北1.5 千米处有汉墓群分布,从墓葬时代、地势和古代遗存分布情况看,应是当时的居民墓地。墓地范围包括石桥镇大温庄村、石岭村、于家沟村至海头镇盐仓城村北的区域,东西约2.5、南北约5千米,面积约12平方千米。近年来石岭村在采挖石英石矿石时常有古墓葬发现,此次对已暴露的5座墓葬进行了抢救性发掘,编号为J7M1、I8M2、I8M3、I10M4、I9M5(图二三)。5座墓葬皆为长方形竖穴土坑墓,可分为合葬墓和单人葬墓两类,其中M2为同穴一椁双棺合葬墓,M5为异穴双棺合葬墓,M1、M3、M4为单人单棺墓。现分别介绍如下。

图二三 石岭大温庄片墓群及石岭发掘墓葬位置示意图

(一)单人葬墓

1.M1

位于J7区,封土已破坏,墓口暴露于地表。平面为圆角长方形,墓向35°,长2.7、宽1.23、深2.54米。墓壁向下稍内收,未经修整,凹凸不平。墓葬填土中沙土较多,葬具及人骨不存,葬式不明,未出土任何遗物。墓底有一层白灰,或是棺木朽痕(图二四)。

图二四 石岭J7M1平、剖面图

2.M3

位于I8区,开口于表土层之下,地表未发现封土。平面呈长梯形,墓向62°。口大底小,墓壁向内斜收,修整较平,墓口长3.4、南宽2.3、北宽2.1、深3.3米;墓底长2.8、南宽1.2、北宽0.98米。墓内填土上层为五花土,中部为一层厚约0.65米的黄色夯土层,有夯窝,直径约5厘米,下层为厚约10厘米的青膏泥。墓葬可见一棺一足箱痕迹,未见椁痕。棺长2、宽0.78米,足箱长0.67、宽0.78米。人骨腐朽无存,葬式不明(图二五)。

图二五 石岭I8M3平、剖面图

M3中出土随葬品5件,其中足箱内出土3件陶罐,棺底中部有1片铜镜碎块,锈蚀严重,陶足1对,可能为漆樽所用。

陶罐 3件。其中M3:1和M3:3器形相近,皆为泥质灰陶。侈口,卷沿,方唇,束颈,弧肩,鼓折腹。腹下部饰绳纹。部分残缺,已修复。标本M3:1,平底近圜。口径13.9、腹径37.6、底径9.4、高34.6厘米(图二七,1;图二八)。标本M3:3,平底。口径15.5、腹径35.7、底径12、高35.2厘米(图二七,2;图三〇)。标本M3:2,平折沿,平底。器表可见轮制弦纹。口径19.1、腹径30.3、底径10.1、高27.2厘米(图二七,3;图二九)。

图二九 陶罐(M3:2)

图三〇 陶罐(M3:3)

图二八 陶罐(M3:1)

陶足 1对。标本M3:4,大小形制相同,夹砂灰陶。呈倒琵琶形,上部宽圆,内空,底部厚实。高5.5、宽3.1厘米(图二七,5)。

图二七 石岭I8M3、I10M4出土器物图

3.M4

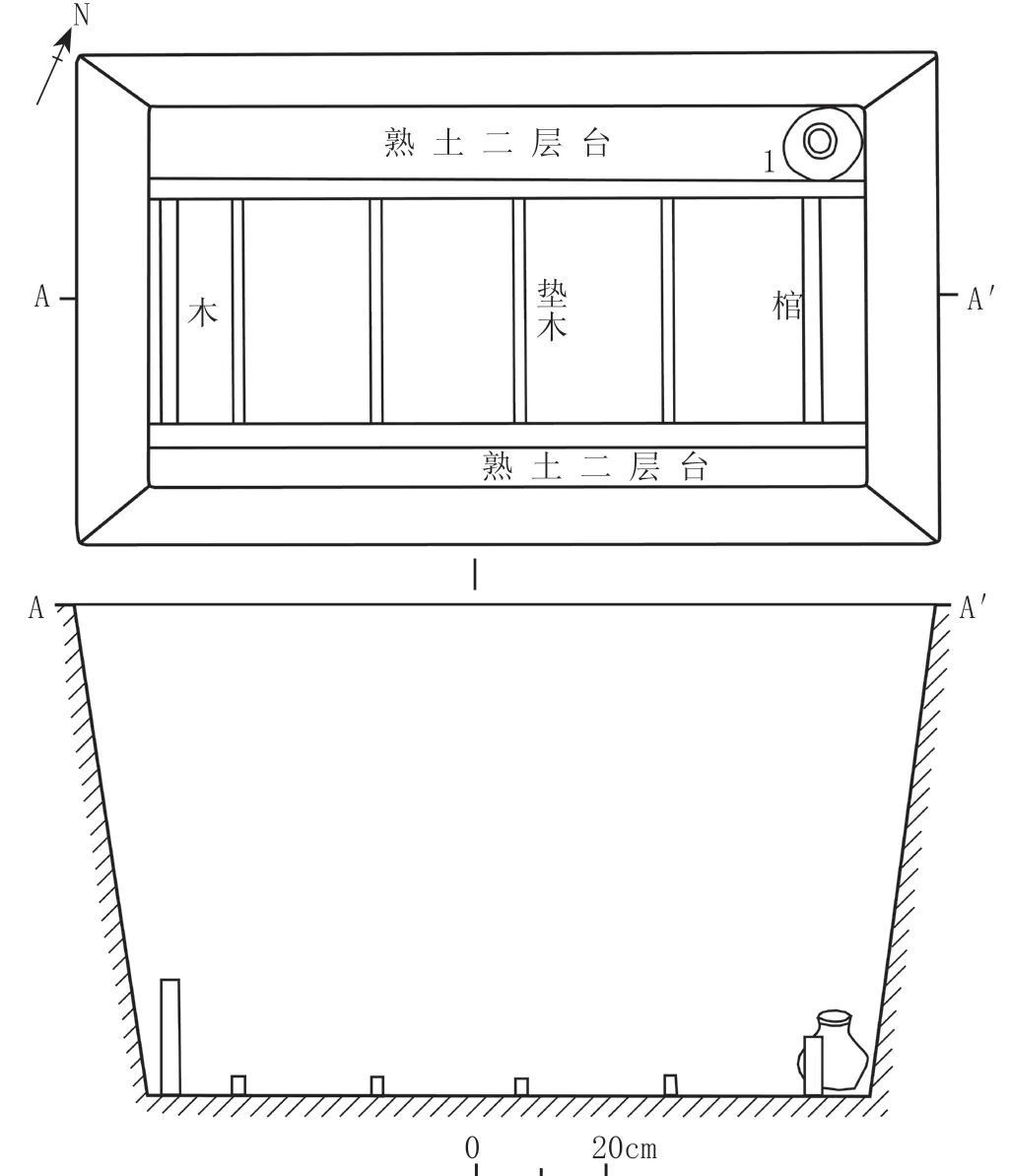

位于I10区,封土已破坏,墓口暴露于地表。平面呈圆角方形,墓向78°。口大底小,直壁向下稍内收,墓壁未经修整,凹凸不平。墓口长2.85、宽1.5、墓底长2.1、宽1.15、深1.4米。墓内填土上层为五花土,土质较疏松,下层为红褐色黏土。墓底南北两侧各有一熟土二层台。墓葬残存部分棺木,未发现椁痕,棺痕长2.1、宽0.8米。人骨腐朽无存,葬式不明。墓底等距放置4根垫木(图二六)。

图二六 石岭I10M4平、剖面图

M4随葬品只有1件陶罐。标本M4:1,烧成温度低,酥化严重。侈口,卷沿,短粗颈,弧腹,平底,矮圈足。素面。口径13.4、腹径16、底径14.1、高16厘米(图二七,4)。

(二)合葬墓

1.M2

位于I8区,竖穴土坑一椁双棺合葬墓,墓向162°。封土已破坏,墓口暴露于地表。长4、宽3.1、残深2.4米,墓壁较为规整。墓葬填土上层为黄褐色五花土,土质较为坚硬。中层近棺椁处为黄土层,厚约20厘米,土质坚硬,疑为夯筑,夯窝不明显。下层为厚约10厘米的青膏泥。在墓圹西南侧见一椭圆形盗洞,内填黑褐色花土,与周边土质土色相异,应是早期盗扰,无出土物(图三一)。

图三一 石岭I8M2平、剖面图

墓葬椁盖板部分被破坏,残存3块,竖向平铺,残长3.2、宽0.52、厚0.15米。椁盖板下铺一层薄木板,大小不一,被扰动,分布较杂乱。南侧椁壁缺失,东、西、北三侧各有3块椁板,以高低迭拼而成,东西两侧的椁板长3.8、厚0.17米,上块高0.28、中块高0.18、下块高0.34米。北侧椁板长2.9、厚0.15米,上块高0.3、中块高0.17、下块高0.33米。椁底板共6块,东西并排放置,以榫卯固定,长3.7、宽0.45~0.52米。椁底板下东西两侧各见南北向垫木一根,垫木长3.9、宽0.18、厚0.15米。椁室内用木板隔成棺室和东边箱。东边箱长3.2、宽0.3米,最南部隔出一南北长0.39、东西宽0.3米的小空间。棺室内北侧并排放置棺木两具。两具棺木等大,中间有39厘米的空隙,两具棺木盖板南侧皆被齐整斩断,棺盖板由3~4块木板用榫卯结构拼合而成,而棺用整段楸木刳空成,两端嵌入头挡和足挡,帮板与盖板之间用榫卯扣合,缝隙用生漆密封。两具棺皆外髹黑漆,内髹朱漆,长2.92、宽0.82、内高0.52米。两棺内南侧散乱分布部分骨骼,葬式不明。两棺与南椁壁之间空余出宽0.7米的空间,类似于足箱,但未见箱板。

M2出土随葬器物15件(套)。其中东边箱出土2件残漆耳杯、1件残漆盘,另有较多漆器残片。东棺棺底出土12枚“五铢”铜钱,西棺棺底出土60枚“大泉五十”铜钱及铜刷、竹笄、木笄各1件。两棺与南椁壁之间出土7件釉陶壶。详情如下:

釉陶壶 7件。多有残损,已修复。根据口部特征不同可分为两型。

A型 盘口。弧肩,鼓腹,束颈,平底内凹,肩腹部有一对蕉叶形耳。口沿内外,颈及肩腹部施青绿色釉。标本M2:2,方唇,耳上方有羊角形贴饰,耳上饰叶脉纹,周身饰弦纹数周。口径11.5、腹径23.7、底径11.8、高32.5厘米(图三五,1)。标本M2:4,部分脱釉。方唇,耳上饰叶脉纹,肩以下饰弦纹数周。口径9.9、腹径16.8、底径10.1、高23.4厘米(图三五,6)。标本M2:6,圆唇,耳上饰叶脉纹,颈部近肩处饰三圈水波纹,颈部以下饰弦纹数周。脱釉严重。口径10.7、腹径17.6、底径9.9、高24.3厘米(图三五,4;图三三)。

图三三 釉陶壶(M2:6)

图三五 石岭I8M2出土釉陶壶

B型 敞口。尖唇,束颈,弧肩,鼓腹,平底内凹。肩腹部有一对蕉叶形耳,耳上饰叶脉纹。口沿内外、颈及肩腹部施黄绿釉。颈部近肩处饰弦纹与水波纹,其下饰弦纹数周。标本M2:1,耳上方有羊角形贴饰,颈部近肩处饰弦纹与水波纹。口径12.9、腹径23.1、底径13.1、高31.4厘米(图三五,3)。标本M2:3,口径8.2、腹径14.3、底径8.4、高19.8厘米(图三五,7)。标本M2:5,口径7.1、腹径13.2、底径6、高19.3厘米(图三五,5;图三二)。标本M2:7,耳上方有羊角形贴饰,颈部近肩处饰弦纹与水波纹。口径13.5、腹径30.6、底径16、高39.7厘米(图三五,2;图三四)。

图三二 釉陶壶(M2:5)

图三四 釉陶壶(M2:7)

漆耳杯 2件。器形相同。木胎,椭圆形,两侧有斜翘的月牙形耳,圆唇,弧腹,小平底。外髹黑漆,内髹朱漆。素面。标本M2:9,口部残。口长径12.1、短径9.1、高4.3厘米(图三六,2)。标本M2:11,耳残。口长径11.8、短径9.1、高4.2厘米(图三六,3)。

图三六 石岭I8M2出土漆木器、铜器

漆盘 1件。标本M2:10,残存三分之二。木胎,宽折沿,浅腹,平底。外髹黑漆,内髹朱漆。素面。口径20.1、底径10.1、高3.4厘米(图三六,1)。

竹笄 1件。标本M2:15,残存一半。竹胎,长条形,部分变形弯曲。素面。残长14.9、宽0.5、厚0.2厘米(图三六,4)。

木笄 1件。标本M2:8,木质,扁弯长条形,顶部残,底端削尖。素面。残长11.3、宽0.4、厚0.3厘米(图三六,6)。

铜刷 1件。标本M2:13,前端呈圆斗形,中空,内有毛发纤维,条形细长柄,近柄端有一孔。素面。长10.4、斗径0.9厘米(图三六,5)。

“五铢”铜钱 12枚。标本M2:12-1,剪边,内有郭。钱文篆书,其中“五”字交叉两笔较弯曲,“铢”字金字四点呈圆点,“朱”字上笔方折,下笔近弧,穿上横划。直径2.4、孔径0.95厘米(图三六,7)。

“大泉五十”铜钱 60枚。标本M2:14-1,内外有郭,钱文篆书。直径2.65、孔径0.9 厘米(图三六,8)。

2.M5

位于I9区,竖穴土坑异穴双棺合葬墓,墓向165°。地表封土已被破坏,直接暴露墓口。南棺、北棺分别编号为M5G1、M5G2,其中M5G1打破M5G2并且M5G1较M5G2埋葬较浅。M5G1坑长2.78、宽0.87、残深0.5米。墓葬残存部分棺木,棺外未发现椁痕,可见一棺一足箱痕迹,棺长2.1、宽0.8米;足厢长0.5、宽0.7米。人骨腐朽无存,葬式不明。M5G2坑长3.4、宽1.4、残深1.9米。坑内填土上层为黄褐色花土,下层为厚约6厘米的青膏泥。葬具及葬式不明(图三七)。

图三七 石岭I9M5平、剖面图

M5随葬器物10件。其中G1足箱内出土3件釉陶壶,还有部分漆皮痕迹,表明原有漆器随葬。G2墓底最西部出土陶罐4件,墓底中部出土板研1套、“五铢”铜钱7枚。

釉陶壶 3件。敞口,圆唇,束颈,弧腹,平底内凹。标本M5G1:1,口部残缺。颈部近肩处饰三圈水波纹,颈部以下饰数周。肩腹部有一对蕉叶形耳,耳上饰叶脉纹。颈及肩部施青绿色釉,脱釉严重。腹径14.8、底径11.4、残高25.7厘米(图三八,6)。标本M5G1:2,肩腹部有一对蕉叶形耳,耳上素面,颈部以下饰弦纹数周。口沿内外,颈及肩部施黄褐色釉。口径8.8、腹径12.5、底径6.2、高18.2厘米(图三八,5;图三九)。标本M5G1:3,口沿残缺,已修复。耳上方有羊角形贴饰,耳上饰叶脉纹,颈部近肩处饰水波纹及弦纹,颈部以下饰弦纹数周。口沿内外,颈及肩部施青绿色釉,部分脱釉。口径14.9、腹径22、底径11.7、高29.4厘米(图三八,4;图四一)。

图三九 釉陶壶(M5G1:2)

图四一 釉陶壶(M5G1:3)

图三八 石岭I9M5出土器物图

陶罐 4件,仅修复3件。器体皆泥质灰陶。敞口,圆唇,卷沿,束颈,弧肩,球腹,平底略内凹。素面。烧成温度低,制作粗糙。标本M5G2:2,口径12.3、腹径21.1、底径12.8、高22.2厘米(图三八,3;图四〇)。标本M5G2:3,腹部残缺。口径14.8、腹径26、底径15.4、高26.1厘米(图三八,1)。标本M5G2:4,腹部残缺。口径13.9、底径14.8、腹径23.1、高24.8厘米(图三八,2)。

图四〇 陶罐(M5G2:2)

板研 1套。标本M5G2:5,由板研和研石组成,灰红色。研呈长板形,断为两截,一面光滑平整,部分地方有墨痕,一面粗糙未加工。长16.8、宽7.4、厚1.1厘米。研石,下方上圆,方面光滑平整,部分地方有墨痕。下部边长4.8、高1.9厘米(图三八,7)。

“五铢”铜钱 7枚。出土于M5G2棺底中部,串联在一起,绳已朽。标本M5G2:6-1,内外有郭,钱文篆书,“五”字交股斜直式缓曲,“铢”字金头呈三角形,“朱”字上笔方折,下笔近弧,穿上横划。直径2.7、孔径1 厘米(图三八,8)。

三、结语

(一)关于墓地

石岭汉墓群此次发掘的五座墓葬,虽无明确纪年,但墓葬的形制和出土遗物都具有较明显的时代特征。

M1墓葬无出土物,具体年代不详。

M2的墓葬形制,与花果山云台砖厂西汉晚期墓葬形制基本相似。出土陶器都是釉陶器,壶的口部为盘口、腹部为鼓球腹,出土的漆器以素面为主,纹饰简陋等特征具有明显的西汉晚期特色。值得注意的是,该墓为典型的夫妇同穴合葬墓,墓中男女墓主死亡年代不一。墓葬东棺只出土五铢铜钱,墓葬西棺只出土“大泉五十”铜钱。M2应为新莽时期的夫妇合葬墓。

M3随葬陶罐M3:1与西汉中期海曲M106:41、银雀山M7:1相似,时代应为西汉中期。

M4有熟土二层台,随葬品放置在二层台上,具有浓重的汉初之前的色彩,墓葬形制与西汉早期金雀山周氏墓群M15相似,随葬的陶罐M4:1与西汉早期海曲M222:6相似。M4的时代应为西汉早期。

M5为典型的夫妇异穴合葬墓,双棺埋葬深度不一,且存在打破现象,证明墓中男女墓主死亡年代不一,死后合葬在一起。墓葬形制与西汉晚期金雀山周氏墓群M12相似。M5G1随葬陶器皆为釉陶器,器形已由汉初的扁圆体发展为球形,与唐庄高高顶汉墓出土陶器相似。推定M5G1墓主下葬年代为西汉晚期或新莽时期。M5G2出土陶器皆泥质,硬度低,球腹,平底略内凹,素面,与日照海曲M217:34相似。另外,出土7枚“五铢”铜钱,具有西汉晚期五铢钱的特点,推定M5G2墓主下葬年代为西汉晚期,M5G2的年代要早于M5G1。

可见此处汉墓分布比较集中,多为小型墓,应为盐仓城平民墓地。

(二)关于城址

1.城址的时代

此次考古发掘的遗存证实了盐仓城遗址是一座汉代城址。

第一,虽然此次盐仓城发掘出土的汉代遗物较少,多为陶片所出陶器和建筑材料,且与周边汉代城址中所出同类器物相同或相近。如陶盆F2ZD8:2与防故城遗址陶盆采:09相似;筒瓦F2ZD5:3与西汉中期曲阜鲁国故城Ⅲ式筒瓦T901(4C)1相似;板瓦F2ZD2:2与西汉早中期杜陵二号遗址板瓦Y50:3相似。

第二,城内采用高台建筑,城墙采用版筑法等都是汉代城址的常见建筑特点。从解剖城墙的地层堆积来看,城墙的营造方式为:先用灰色黏土在平地上筑出墙基,往上再筑城墙。城墙致密结实,含少量出土物,出土物时代最早为西汉早期,一直延续到东汉。宋代时城墙被破坏,说明城址最迟至宋代已被废弃。

第三,此次在石岭村发掘的五座平民墓,年代最早的是西汉早期,最晚到东汉初。

2.城址的性质

《汉书·地理志》记载:“琅琊郡,秦置。莽曰填夷。属徐州。……海曲,有盐官。赣榆,朱虚,凡山,……东北至寿光入海。”可知西汉赣榆县属琅琊郡。关于西汉赣榆县旧址,古代文献普遍认定即今盐仓城城址。唐朝李吉甫《元和郡县图志》记载:“赣榆故城,名盐仓城,在县东北30里,汉旧县也,属琅琊郡。”《魏书·地形志》记载:“归义(武定七年置。有卢山、盐仓)。”《嘉庆海州直隶州志》记载:“赣榆故城有二,一在赣榆县东北三十里者,汉故城也……亦名盐仓城。”清光绪《赣榆县志》记载:“赣榆故城二,元和郡县志一名盐仓城,在县东北三十里。”

同时盐仓城地理位置优越,北邻海曲故城,地处于南北交通要道,城址西南角外侧有龙王河故道,东距黄海约3公里。面积也是目前赣榆境内所见汉代城址中面积最大的,且发现有高台大型建筑遗迹,说明城址等级较高。种种迹象都表明,盐仓城应是西汉琅琊郡赣榆县旧址。

过去连云港地区乃至苏北鲁南地区汉代考古资料多来源于墓葬,此次盐仓城城址的发掘不仅有助于了解城址面貌及文化内涵,而且为鲁南苏北地区汉代城址的研究提供了重要的资料。不过此次发掘面积较小,揭露的汉代遗存有限。许多重要的问题需要在今后通过进一步的工作加以解决。

领 队:朱国平

发 掘:朱国平 高 伟 朱良赛 万 生

张小树

绘图整理:朱良赛 高 伟

修 复:刘粉英 淡甲泉

摄 影:高 伟 张小树

执 笔:朱良赛 高 伟 张小树