监察对象的范围认定及识别标准辨析

摘 要:监察对象的范围认定及识别标准是监察权行使的重点和难点。监察对象的认定,需要在方法论上回归法教义学的基本立场,以立法条文为出发点。在《监察法》文本中,与监察对象有关的概念表述多达十种,这给监察对象的范围认定增加了一定难度。在监察对象的范围认定上,总则与分则间的差异化规定,尤其对于《监察法》第15条的理解偏差,致使学界对“公职人员”一词的理解存在着广义与狭义之别。监察对象的范围认定在法理上应遵循法律解释、总则效力高于分则效力、法的安定性的原则,厘清公职人员、有关人员和监察对象三者间的关系。在“所有行使公权力的公职人员”的判断上,宜采纳身份和行为相结合的双重维度说为识别标准,这样更便于开展监督工作和简便识别程序。

关键词:公职人员;监察对象;识别标准;行使公权力

中图分类号:D922.114 文献标识码:A 文章编号:1674-9170(2022)01-0068-10

《中华人民共和国监察法》(以下简称《监察法》)的出台,将“所有行使公权力的公职人员”纳入监察对象,“将监督‘狭义政府’转变成监督‘广义政府’”[1],实现了国家监察与党内监督全覆盖的协调统一,填补了以往国家监察层面人员监督不到位的漏洞,形成了“两个全覆盖”的监督格局。国家监察全面覆盖包含了“监察客体、监察对象和监察事项三个层面的内容”[2],其中,监察对象的范围直接决定了“全覆盖”的广度,也限定了监察机关权力行使的物理边界。监察对象的识别标准问题决定着监察机关如何开展和推进监督、调查、处置工作,体现出监察权与其他国家权力在权力指向客体上的区别,更与监察对象的权利保障密切相关。[3]监察对象的特殊性是监察机关作为专责反腐败国家机关专属性的体现,也是有效甄别监察机关与其他国家机关工作性质和内容差异的重要判断依据。无论是在监察体制改革试点和立法阶段,还是《监察法》实施以来,监察对象的认定始终都是监察权行使中的重点和难点。实践层面,《监察法》颁布实施已逾三周年,北京、浙江、山西作为首批监察体制改革试点地区,更是有着五年多的监察工作实务经验,但目前社会各界对于监察对象的范围认定,至今仍然存在一定分歧。

从保障人权角度看,监察对象较之一般公民掌握着更多公共资源,因此,实体法和程序法对监察对象的行为均作出了更严格的要求,如刑法、行政法等实体性法律区分了职务违法犯罪与一般违法犯罪,设定只有公职人员才触犯的罪名或者加重同一行为的法律后果;在组织法、程序法上,由更具威慑力的监察机关而非公安机关、检察机关行使职务违法犯罪调查职责,并赋予其必要的调查措施权限,诸如留置、查封、扣押等措施更是具有明显的强制性效果。这些规定在一定程度上会克减监察对象的人身权和财产权等宪法性权利。因而,厘清监察对象与非监察对象的界限,确立相应的识别标准,既能最大限度地保障公民的基本权利免受監察机关的不法侵害,又能消除实践中的理解偏差以指导监察机关开展各项工作。总的来说,造成监察对象范围理解存在争议的原因有二:一是监察工作尚处于起步阶段,理论界及实务界对其认知有限,难免出现认识的不统一,这属于事物认知渐进性的正常现象。二是《监察法》立法周期过短导致了文本内容存在高度原则化、抽象化的问题。其中,后者作为主要原因,也是启发我们思考问题的出发点和落脚点——即回归《监察法》本身。“法学的基本任务是法解释学,也就是通过分析和解释法律文本,确立条款的规范内涵”[4],因而,“对监察对象范围的认识和理解,不能脱离法条发散和泛化”[5]。基于此,本文将侧重从文本角度分析监察对象的认定问题。

一、《监察法》文本中的监察对象之考察

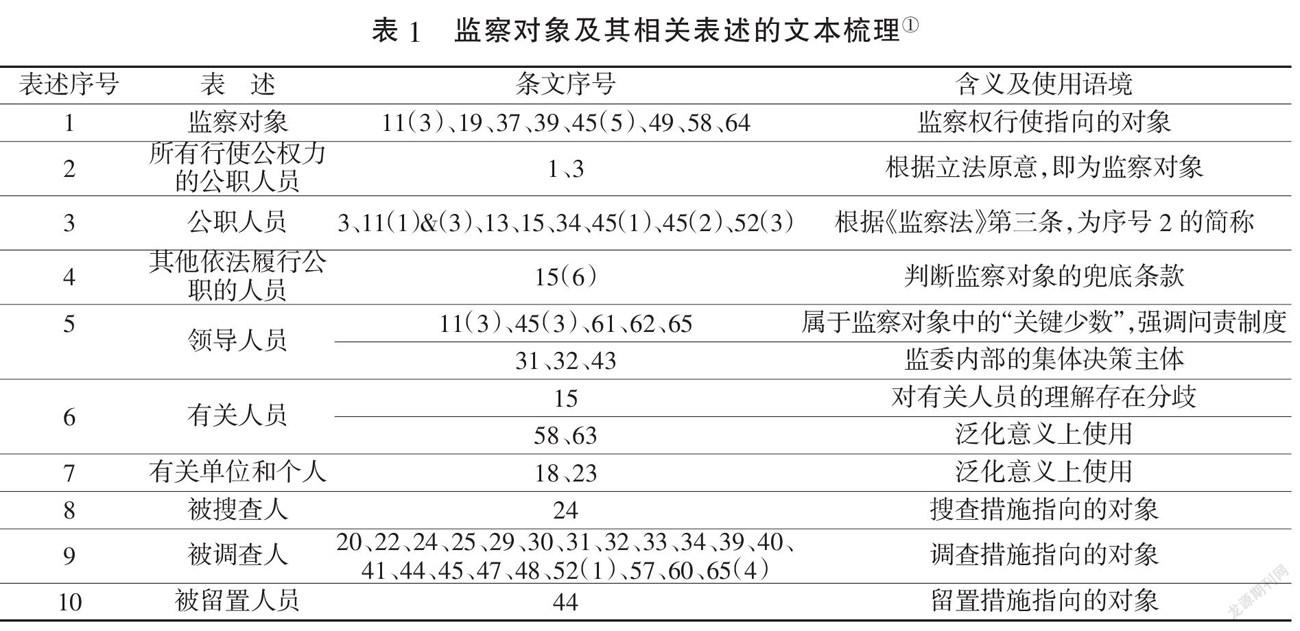

监察对象及相关的概念表述分布在《监察法》前八章,串联起监督、调查、处置职责行使的各个环节,是监察机关开展和推进各项工作的前提,离开监察对象,监察权就会陷入“皮之不存,毛将焉附”的境地。《监察法》中有许多与监察对象词义相关的概念,除了与之有紧密关系的“所有行使公权力的公职人员”“公职人员”,还包括“有关人员”“被搜查人”“被调查人”等表述,众多的表述无疑增加了监察对象识别的难度。因而,理清这些概念的内涵、外延及彼此之间的关系,进而拨散迷雾,剔除无关概念,是探究监察对象认定标准的前提工作。在此思路指导下,本文通过《监察法》文本归纳出了表1内容。

表1 监察对象及其相关表述的文本梳理①

由表1可知,与监察对象有关的表述多达十种,至少分布于36个条文中,占据《监察法》全部立法条文(共计69条)的一半以上。虽然条文数量多寡无法直接传递出实质性内容,但如此庞大的比重仍揭示出了监察对象的重要地位。从立法规范角度探析监察对象的认定,首先需要明晰以上术语的内涵和外延,并比较分析其与监察对象的关系,进而为分析监察对象的识别标准奠定基础。

1.所有行使公权力的公职人员(公职人员)。一方面,根据《监察法》第1条立法目的中“加强对所有行使公权力的公职人员的监督”之表述,以及第3条对序号3的说明可知,序号2、3均隶属于监察对象,问题的关键在于序号2、3是否能完全等同于监察对象的全部外延。与之相类似的情况是,在我国法律中,审判机关即人民法院,两者在外延上属于全同关系,序号2、3与监察对象之间是否也存在此种关系呢?此外,《监察法》第3条与第15条这两处条文的整体结构几乎一致,均可简化为“监察机关(各级监察委员会)对‘XXX’进行监察”,“XXX”在第3条中代指“所有行使公权力的公职人员”,而在第15条则代指“下列公职人员和有关人员”,因此,如何正确理解第15条中多出来的“有关人员”,将直接决定监察对象的范围认定。

2.其他依法履行公职的人员。序号4是《监察法》第15条有关监察对象范围规定中的兜底条款。兜底条款通常是对某一事物的本质判断,可以涵盖列举条款的所有情形,并能弥补列举条款不周延的弊端,防止挂一漏万。“不同事物之所以能够最终归入同一个类型中,是因为其与特定的类型具有‘意义上的一致或相同’。而这个体现着特定类型本质特点的‘意义’是由‘事物本质’与立法价值共同构成的”[6]。序号4在这里便是对监察对象“意义上的一致”或“事物本质”的阐释,因而,对序号4的理解一定程度上有助于认识监察对象的识别标准,相应地,这里的重点在于如何理解“履行公职”的含义。有学者认为,对“履行公职”的理解应与第15条前5项一致,均以职位或者身份为标准。[7]此种理解实质上是将“履行公职”理解为担任公职身份的人。但据中央纪委国家监委的权威解释,“对于‘其他依法履行公职的人员’不能无限制地扩大解释,判断一个‘履行公职的人员’是否属于监察对象的标准,主要是其是否行使公权力”[8]114。2021年出台的《中华人民共和国监察法实施条例》(以下简称《條例》)第43条也对如何判断“其他依法履行公职的人员”作出了回应和阐释。该条例列举了“其他依法履行公职的人员”的四种情形:一是履行人大职责的人大代表和履行公职的政协委员、人民陪审员、人民监督员;二是党政机关中从事公务的非编制人员;三是集体经济组织、国家出资企业中履行管理职责的人员;四是在依法组建的评标、谈判、询价等组织中临时履行公共事务职能的人员。而立法者将这类人员纳入“其他依法履行公职的人员”的核心理由是这些人员或履行公共职能、或从事公务、或履行管理职责,由此可见,“履行公职”实际上应该理解成履行公共职能,即行使公权力。《条例》第43条第5项将“其他依法行使公权力的人员”作为判断“其他依法履行公职的人员”的实质内容,也更加印证了这一点。

3.领导人员、有关人员、有关单位和个人、被搜查人、被调查人、被留置人员的含义。序号5(领导人员)属于监察对象的一部分,通常在两种语境下使用:一种是强调对公职人员中“关键少数”的问责制度,另一种是与监察机关内部的集体决定机制相挂钩,但无论何种语境下的领导人员均只是作为监察对象子集存在。序号6(有关人员)的表述需区分情况鉴别,其中第15条与其他条文中的“有关人员”含义存在明显差异,将在下文单独分析,其他条文中的“有关人员”与序号7(有关单位和个人)的用法相近,仅在一般意义上使用,并无特定指称。序号7出现在“监察权限”一章,指监察机关了解案情和取证的对象,理论上可以是任何自然人,外延非常广泛,与监察对象概念无直接关系。序号8(被搜查人)、序号9(被调查人)、序号10(被留置人员)都属于调查措施作用的对象。根据《监察法》的规定,对于涉嫌职务违法犯罪的监察对象予以立案后便进入调查环节,在调查环节,监察机关可以直接或间接运用“12+3”种调查措施,收集、调取证据,获得与案件有关的信息,在这个过程中凡是调查措施指向的对象都可以称之为“被调查人”;同理,序号8、10分别是搜查、留置措施适用的对象。在概念逻辑上,序号9的外延最广,可以涵盖其他两者。序号8、9、10与监察对象的关系可以从两个方面进行分析:一是当相应的调查措施作用于监察对象时,序号8、9、10属于监察对象在调查环节的特定称谓,类似于刑事诉讼中同一对象在不同阶段的不同称谓,如在侦查阶段为“犯罪嫌疑人”,提起公诉阶段为“被告人”。此时,三者属于监察对象的子集。二是实践中有些不属于监察对象的人员也可能成为调查措施作用的对象,如被搜查人可能是隐藏被调查人或者犯罪证据的人,被留置人员可能是涉嫌行贿犯罪或者共同职务犯罪的涉案人员,“被调查人所涵盖的范围还可能延伸到一些涉案、涉财的人员,甚至延伸到一些负有强制措施配合义务的人员”[9]。此时,序号8、9、10并不属于监察对象,他们与监察对象的概念之间甚至没有任何交集。

二、监察对象范围认定的分歧及澄清

通过上文对《监察法》条文的梳理可知,第1、3、15条与监察对象范围有着直接关系,在条文表述上,《监察法》总则第3条和分则第15条两者之间又存在着立法体系前后不一致的问题,“此两处表述均涉及监察对象范围,但表述字眼有所不同,在理论上和实践中引发不同理解”[10]。基于对总则和分则规定的不同理解,理论界和实务界关于监察对象外延的看法主要存在着“公职人员”和“公职人员+有关人员”两种观点。因此,我们有必要重新审视这两种观点,进而在理论层面确定监察对象的范围。

(一)监察对象范围认定的既有观点与思考

1.公职人员。持“公职人员”的观点认为,《监察法》第1条将“加强对所有行使公权力的公职人员的监督”作为立法目的之一,在第3条“监察委员会的性质和职责”中规定:“监察机关对所有行使公权力的公职人员进行监察”,同时由《关于<中华人民共和国监察法(草案)>的说明》可知,监察体制改革的目标是“实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖”,中央纪委国家监委的《监察法》释义中也提到“监察对象的范围,是所有行使公权力的公职人员”[8]107。综合以上立法条文、监察体制改革决定及立法草案说明、释义等立法资料可以得出结论,监察对象的外延就是总则第1、3条中的“所有行使公权力的公职人员”。

2.公职人员+有关人员。持“公职人员+有关人员”的观点将《监察法》第15条作为认定监察对象范围的确切依据,认为该条列举的六类监察对象是对“公职人员和有关人员”这一整体的列举,包括具有公职身份的人员和不具有公职身份但临时被委托行使公权力的人员,此时的“公职人员”对应着六类监察对象中具有公职身份的人员,“有关人员”对应其中不具有公职身份的人员。如吴建雄认为,“有关人员”是指“按照国家法律或者国家机关委托在公共组织、集体事务组织中从事管理公共事务、集体事务的人员,或者具有执法权力的国家机关、事业单位聘任从事公务的人员,这些人员虽然不具有国家公职人员身份,但根据其履行职责的情况,应当纳入监察范围。具体包括:一是《监察法》第15条第2、5、6项中规定的人员。二是由具有执法权力的国家机关、事业单位聘任从事公务的人员”[11]。此种对“有关人员”一词的理解意味着《监察法》第15条与其他条文对“公职人员”的认定不同,其他条文以是否行使公权力为标准,第15条的“公职人员”特指狭义的具有公职身份的人员。

综上,“公职人员”观点的不足在于其回避了总则与分则之间的隔阂,在对为何忽略第15条中“有关人员”一词以及如何解决总则和分则的差异问题上缺乏强有力的论证。“公职人员+有关人员”的观点虽然与“公职人员”的观点外延一致,但不同点在于其对第15条中的“公职人员”采取了狭义界定,将“公职人员”观点进一步拆分为“公职身份人员+非公职身份但行使公权力的人员”。综合分析而言,“公职人员+有关人员”观点虽力图调和总则与分则在监察对象范围上的出入问题,确保监察对象整体范围的一致性,但会引发公职人员内涵模糊和混乱现象,造成立法的体系性、结构性弊端。立法规定本身的不严谨,使得监察对象范围始终存在着顾此失彼的解释困境。

本文认为,监察对象范围的争议观点均围绕着公职人员、有关人员与监察对象的关系而展开,其中对“有关人员”的理解直接决定了不同观点的立场和结果。然而,无论采取何种理解方式,都无法使公职人员、有关人员、监察对象三者和谐共处于同一立法体系中。这三者之间互为因果循环,一词的含义直接影响着其他二者的含义。此外,“公职人员+有关人员”的观点存在极大漏洞,因为“公职人员”作为《监察法》中的重要概念,其含義和判断标准早已被明确,成为学界和实务界的共识,倘若再更改“公职人员”判断标准的做法并不可取。而持“公职人员”的观点,其不足在于忽略了对“有关人员”的解释,故有待进一步补充论证。基于此,本文将重新审视监察对象、有关人员的含义,同时结合法理确定监察对象的范围。

(二)监察对象认定的出发点与落脚点

1.监察对象之本义探究。对监察对象概念认识不统一是导致监察对象范围产生争议的主观因素。概念反映了事物的本质特征,外延是内涵的具体表现形式,倘若在概念上有所分歧,那么对监察对象范围的理解会不可避免地产生争议。正如迪尔凯姆所指出的:“没有对词的含义进行限定,没有对词进行系统的分类,会导致异类的事实被归为同类,同类的事实被命以不同的名字。”[12]因而,破解争议的关键在于澄清认识上的错误,回归“监察对象”一词的本义。但《监察法》立法及官方释义并未对监察对象的含义作出说明,故对“监察对象”一词的理解还需从相应的立法资料、立法背景、立法目的中获取。

从立法演变上看,“监察对象”一词脱胎于原行政监察立法中的行政监察对象,1986年第六届全国人大常委会第十八次会议根据国务院的提请通过了《全国人民代表大会常务委员会关于设立中华人民共和国监察部的决定》,恢复并确立了国家行政监察体制,正式设立监察部。次年,“监察对象”一词便出现在国务院出台的规范性文件《国务院关于在县以上地方各级人民政府设立行政监察机关的通知》中,截至目前共有一百多部法律、行政法规、部门规章采纳了“监察对象”的表述。从这些立法规定内容可以看出,行政监察对象自始就有其特定的含义和适用范围,即行政机关及其内部行使公权力的人员。从立法目的上看,设立行政监察及国家监察体制改革的初衷及目的均是确保公权力行使的正当性、合法性,防止权力异化。因此,作为行政监察对象的继受和延伸,监察对象的范围也应严格局限于直接行使公权力的人员。

此外,非常关键的一点是厘清监察对象与监察权辐射对象的区别。前者作为监察立法术语,正如刑法中的“国家工作人员”一样,有其特定的指代对象和严格的法律界限。不过,监察对象并非与世隔绝,其权力异化行为难免会与监察对象之外的人员产生关联,这就意味着监察权的行使将会辐射到与权力异化产生关联的人员。承认监察权在特定情况下可以辐射至这些关联人员,并不意味着关联人员也属于监察对象范围,这是理解监察对象并进而开展监督、调查、处置工作的理论前提和共识。此外,涉案人员范围极其广泛,如果将其也纳入监察对象范围,难以实现真正的监督,最终只会导致监督权威和监督实效的落空。因而,监察对象应该严格被界定为监察权直接作用的对象,必须同时能被监督、调查、处置三项职责所调整,从而将只在调查阶段才与监察权产生关联的涉案人员排除在监察对象范围之外。

2.“有关人员”含义的厘清。《监察法》以及中央纪委国家监委出台的《监察法》释义均未对“有关人员”的含义作出解释和说明,使得我们难以窥见立法的真正意图,除了“公职人员+有关人员”观点关于“有关人员”的理解外,理论上还存在另一种解读方式。如马怀德主编的《监察法理解与适用》一书将“下列公职人员和有关人员”在逻辑上理解成“‘下列公职人员’和有关人员”,第15条中的六类监察对象是对“公职人员”的列举,第15条与总则中的“公职人员”含义、范围一致,均为行使公权力的人员,而非仅指具有公职身份的人员;“有关人员”一词被界定为六类监察对象之外因各种原因与监察事项密切相关的人员,该类人员虽不属于公职人员范畴,但属于国家监察的对象,例如监察机关在办案中可能会要求相关人员提供必要文件协助办案。[13]将“有关人员”解释为配合监察机关查清事实、取得证据的相关人员,实质上便是上文提到的监察权辐射对象。这部分人员可能是公权力行使者,也可能是不行使任何公权力但基于特定事实需要接受监察调查的公民,正如原检察院反贪部门在办理贪污贿赂案件时有权要求有关人员提供证据一样,很显然这部分人员并不必然属于反贪对象。此种解读方式,确保了“公职人员”所具有的特定含义,同时又对“有关人员”作出了较为合理的解释,保障了监察对象范围的一致性。

但比较这两种理解,可以看出:一方面,“公职人员+有关人员”观点将“有关人员”视为临时性行使公权力的人员,会导致第15条与其他条文在“公职人员”含义理解上存在差异,不但会造成立法体系的混乱,还将带来法律适用的困难。另一方面,中央纪委国家监委明确指出第15条是“关于监察对象范围的规定”[8]106,而《监察法理解与适用》一书,虽然在解释方法上避免了“公职人员”含义的混乱,但实质上使得第15条成为了“关于监察权作用对象的规定”,因为监察权作用对象同时包含了监察对象和监察权辐射对象。可见,该解释方式也没有完全解决第15条与第3条表述的对应性问题。总之,根据上文对监察对象本义的澄清可知,监察对象作为特定术语,排除涉案人员的渗入,“第15条将公职人员与有关人员并列,实际上拓宽了总则所确立的监察对象范围,属于立法技术的疏忽”[14]。

3.监察对象认定的基本逻辑。关于监察对象的范围究竟是采取“公职人员”观点还是“公职人员+有关人员”观点,除了上述的文本分析外,监察对象的范围认定亦须遵循一定的法理原则。

首先,遵循法律解释的基本原则。从规范出发理解监察对象范围,必然涉及条文的法律解释。法律解释的方法众多,在解释方法的选择上有着一套较为完善的解释规则——“依照法律解释位序论,解释法律时以文义解释优先;在出现复数结论时,依赖体系解释进一步确定文义;如果这两种解释方法仍不能得出确定结论,或者得出荒谬结论,那么就须采用历史解释,探查立法者的规定意向、目标及规范想法;如果得出的结论有违个案正义,那么则应依据目的解释得出最终结论”[15]。在文义解释下,对第15条的理解产生了两种认识,此时需要转向体系解释和目的解释。在体系解释上,纵观《监察法》条文,仅第15条将“公职人员”和“有关人员”并列规定,其他条文在涉及监督、调查或处置职权时,多采用了“公职人员”或“监察对象”的表述,“监察对象”与“公职人员”并列或交叉混合使用是《监察法》立法的一个明显特点,比如第11条第1款第3项前后两个半句分别使用了这两个术语①。再比如,在比较第19条②中的“监察对象”与第45条第1款第1项③中的“公职人员”后可以发现,虽然第19条适用于调查阶段,第45条适用于处置阶段,但两个条文适用的语境极为相似,均为针对违法人员的谈话提醒,在本质上属于同一类职务人员。由此可见,《监察法》混合使用两种表述的做法,反映出立法者潜在地认为“监察对象”与“公职人员”具有同质性——“监察对象”即“公职人员”。此外,根据目的解释,监察体制改革目标是实现对所有行使公权力的公职人员的监督全覆盖,将监察对象范围界定为公职人员已经是监察体制改革以来的共识。

其次,遵循总则效力高于分则效力的原则。根据法理学的基本理论,当同一部法律总则与分则规定出现不一致的情形时,需尽量将分则解释为与总则相一致。在立法表述无法获得逻辑自洽、体系一致的情况下,还可以从总则与分则的关系入手,就规则与规则之间的冲突提供解决之策。总则与分则的冲突,一方面可以视为规则之间的冲突;另一方面,一般认为,作为总则的规则还具有原则之属性,在整部法律中处于统领性和基础性地位,故当分则与总则发生分歧时,可视为规则与原则的冲突,应当认为总则效力更高。因而,监察对象的范围认定应以总则为准。

最后,遵循法的安定性原则。法的安定性要求在立法体系存在冲突的情况下,应当选择对法律体系影响最小的解释方式,在解释方法上,应当尽可能将法律文本解释为逻辑自洽的体系,除非穷尽解释手段,否则不宜认定立法出现疏忽或者矛盾。在以上几种观点中,对“有关人员”作出任何解释均会产生牵一发而动全身的后果,无论是“公职人员”含义的改变,还是将其界定为“监察权辐射对象”,都会对《监察法》立法体系的完整性造成巨大破坏。相较而言,认为第15条中的“有关人员”属于立法技术疏忽而导致的不具有任何意义的术语,不仅符合立法原意,也是对立法体系的最小侵害,是法的安定性原则的潜在要求。

综上,《监察法》立法技术简略是造成监察对象范围认定分歧的客观性因素,并进一步导致了公职人员、有关人员、监察对象三者之间的扭曲关系,最终使得无论如何解释“有关人员”的含义,总则与分则之间表述不一致的问题仍会继续存在。本文认为,立法技术简略问题已经超脱了建立在以承认规范的有效性、合理性为前提的法律解释的适用领域,因而,在任何一种解释都无法实现体系自洽的情况下,对第15条中“有关人员”的理解,更宜认为并无实质性意义;而解决此种扭曲关系的最佳方式是在后续修订中删除第15条中的“有关人员”一词,统一总则与分则在监察对象范围上的表述,消除立法冲突。

三、监察对象识别标准之选择研究

基于上文对监察对象及相关表述内涵的逐步分析可以看出,监察对象与其他表述在概念外延上的关系主要呈现为全同关系、真包含关系以及真包含于关系三种类型。其中,序号2、3与监察对象的外延属于全同关系;序号4、5为监察对象的一部分,与监察对象属于真包含于关系;序号6在不同条文中表达不同的含义,情况较为特殊,除了在第15条中没有实质含义外,其余语境下与序号7的含义一致,均在泛化意义层面使用,并无特别所指,与监察对象属于真包含关系;序号8、9、10三者作为调查措施的对象,并不局限为公职人员,还包括隐藏证据的人员、行贿人或者共同犯罪的共犯,与监察对象为真包含关系。在这些表述中,只有序号2、3完全对应监察对象的外延,其中序号3仅是序号2的简称,这意味着在监察对象的识别标准上应当围绕序号2“所有行使公权力的公职人员”展开。①

(一)“所有行使公权力的公职人员”的规范解读

监察体制改革以前,学界和实务界对序号2中“公职人员”一词的理解通常都采取身份标准,即将其认定为具有国家编制身份的人员,如果依传统理解,由于定语“行使公权力的”所涵盖的范围要大于具有国家编制的人员,进而会导致“行使公权力”与“公职人员”两者之间在外延上产生严重的不协调问题。按照国家监委解释,对公职人员的认定应采取行为标准,即只要行使公权力便属于公职人员,但此时会造成语义的重复,因为“从法理逻辑来说,一切公职人员必然能够行使或大或小的公共权力。而其能够有机会行使公共权力,关键在于其所在的公共机构赋予其公共职位,不管这种职位是长期的还是临时的。若从这一逻辑上来说,行使公共权力的公职人员近乎同义反复”[7]。

在对“所有行使公权力的公职人员”的理解上,定语与主语必须同时具备还是只需具备一个条件,是现有研究争议的焦点。定语之于主语,有修饰、说明、限定主语特征和性质的作用,如果单纯将定语看作解释和说明,“所有行使公权力的公职人员”的表述确实存在同义反复的现象。然而,在特殊情况下,定语还具有强调效果,立法者的初衷在于通过此种看似重复的表述实现强调效果,向外界传递出要将行使公权力作为认定公职人员核心要素的立场。在现有的立法规定下,把握监察对象识别标准最关键的一步便是如何正确理解“所有行使公权力的公职人员”,从语法结构上看,该短语包含了主语“公职人员”和定语“所有行使公权力”,定语又可以进一步拆分成数量词“所有”和动词短语“行使公权力”。因而,对该表述的理解可以从其所包含的若干构成要素着手——所有、行使公权力、公职人员。“所有”作为量词,在这里表示全部、整个,对应着监察全覆盖中的“全”。“行使”属于动词,表示使用;根据中纪委、国家监委的解释,公权力是国家权力或公共权力的总称,是法律法规规定的特定主体基于维护公共利益的目的对公共事务管理行使的强制性支配力量。[8]106-107 “行使公權力”是指特定权力主体机关勤务人员代表该机关行使管理、服务、治理等权力时的行为。[16]动宾短语“行使公权力”一词实际上暗含着应当从动态发展的眼光把握监察对象的含义。对“公职人员”的传统理解是指行使公共职权、履行公共职责、具有公职身份的人员,强调其具有的身份属性,这是一种静态维度的识别标准。但是,国家监察体制改革改变了传统对公职人员的理解方式,纯粹的身份属性已经难以适应监察全覆盖的反腐败斗争形势,因而对公职人员的识别就需要更加灵活的理论依据,在《监察法》立法中便体现为“行使公权力”,自此完成了从身份到行为的理念转变。这种理念的转变并非是立法者的擅自决断,在公法上也存在着对应的理论支撑。根据公法相关理论,行使公权力者与国家的这种关系可以看作是一种公共契约关系,前者按照契约规定行使职权并自愿接受后者的监督。一个本没有公职身份的人员,通过公共契约获得了授权,从授权的那一瞬间起到结束授权的时期内,他就获得了行使公权力的公职身份,那么他行使公权力时的行为,毫无疑问必须接受监察。这种契约关系,或者通过任命方式获得,比如具有公职身份的人员,或者通过临时委托方式获得,因为“一旦由财政供养,受雇期间又能代表机构行使公共权力,则其已然构成公职人员,而无论其是否有编制,是长期还是临时”[7]。

总体而言,“所有行使公权力的公职人员”的含义可从以下三个方面理解:一是与隶属于行政系统内部的原行政监察相比,突出“所有”的公职人员都属于监察对象,体现了监察的广度。二是有别于传统对公职人员的理解方式,将公职人员的范畴解释为所有行使公权力的人员,淡化其身份属性,体现监察的深度。三是通过定语对主语的解释和强调,表明监察对象识别标准所暗含着的双重标准,定语侧重于动态维度的行为判断,主语由于其本身所具有的传统理解方式,侧重于静态维度的身份判断,二者相互结合,共同构成监察对象判断的识别标准。

(二)监察对象识别标准的建构

1.现有学说梳理。虽然中央纪委国家监委将是否行使公权力作为监察对象的实质判断标准,但这并没有起到定纷止争之效用,反而在实践中产生了其他争议。现有关于监察对象识别标准的研究,学界和理论界主要有以下几种学说:公权力行为说、双重维度说、二要件说。公权力行为说为官方所采用,即将公权力的行使作为判断监察对象的识别标准。双重维度说的核心,一言以蔽之,可以用“静态+动态”或“身份+行为”予以概括,即应当以静态的公职人员身份和动态的公权力的行使作为界定监察对象的核心要素,当一个待定对象满足了公职身份时或者当其行使了公权力时,都将成为监察对象。“判断一个人是不是监察对象,关键是看他是不是行使公权力,要坚持动态识别的原则,从‘人’和‘事’两个标准结合起来看。‘人’,就是指行使公权力的公职人员,‘事’,就是是否从事了与职权相联系的管理事务”[17]。二要件说认为,目前的公权力判断标准造成了识别上的困难,提出应当以公共利益和公职为识别标准。[7]诸多的观点既显示了理论界对此问题的高度兴趣,同时也意味着在监察对象的识别标准上还没有达成统一的意见。

在上述观点中,本文认为双重维度说更加科学合理,也更符合“所有行使公权力的公职人员”的语意。无独有偶,曹鎏教授也持此种观点,她认为双重维度说实现了严谨性与开放性立法模式的适度平衡。[18]

2.“身份+行为”双重维度说的内涵。双重维度说的判断过程,需要将身份标准作为首要判断依据,在身份标准失效的情况下再借助行为标准作为兜底依据,就此而言,双重维度标准具有层次性和体系性特征。身份标准,以相关人员是否具有公职身份作为判断依据。实践部门认为,《监察法》第15条规定的前三类人员使用的就是静态的身份依据。第一类包括公务员和参公管理人员;第二类是除参公管理人员外的其他管理公共事务的事业单位工作人员;第三类是国有企业管理人员。之所以说这三类人员采用的是静态标准,主要是因为这三类人员都有特定身份,其工作职责是行使公权力。[19]行为标准的核心在于如何判断相关人员行使了公权力。第一,行使公权力意味着相关人员行使的必须是公权力,而公权力的主体是宪法、法律授权的组织,组织作为一个抽象实体,必须委托具体的人或借助其内部的人员实施公权力,这就意味着行使公权力的人员必须具有行使公权力的合法性依据,这种依据或是临时被委托,或是基于人员与组织的一体性。因此,对于公民冒充警察实施的行为,由于缺乏权力来源的合法性,不属于监察事项,该公民也不属于监察对象。第二,权力的行使包括理性行使、弄权行使和滥权行使。理性行使即合法、正当行使权力;弄权行使是掌权者尽可能扩大化地行使公权力但未超出公权力应有的边界,比如交警在其权限内对违法人员根据个人喜好采取最严重的惩罚措施;滥权行使意味着权力的行使超越了公权力本身的内涵,比如公安机关为获得证据而采取的刑讯逼供行为,该行为显然超出了公权力应有的边界。虽然表面上看滥权行为缺少合法性来源,不应视为行使公权力,但该行为往往附着于合法的公权力,与公权力具有非常密切的关系,比如受贿行为便是依附于受贿人掌握的国家公权力而得以实施,所以也应该纳入“行使公权力”的范围。需要注意的是,有些学者认为时空标准也应作为行使公权力的构成要素[16],本文认为,时空标准并非监察对象认定中的必要条件,这种观点实际上混淆了监察对象和监察事项的区别。监察对象解决监察谁的问题,监察事项解决监察内容的问题,前者的落脚点必须是具体的人,后者需落脚于具体的行为。就“监察对象”一词而言,行使公权力的人员,无论在上班期间还是休息期间,都应将其视为监察对象,否则在逻辑上无法处理公职人员非工作时间的受贿行为;对于临时委托行使公权力的人员,在公权力行使的期间内,这部分人员当然属于监察对象,而在权力行使结束后,并不存在权力行使之前提,自然谈不上以时空标准作为行使公权力的判断依据。

3.“双重维度”标准的合理性。公职身份是第一判断维度,行使公权力为兜底判断维度,静态或者身份标准虽可被行使公权力或动态标准所吸收,但采取“静态+动态”标准相较于单一的动态标准,具有如下优点:

第一,便于开展监督。“静态+动态”标准有意识地将具有公职身份的人员与偶发性、临时性行使公权力的人员予以区分,前者因其具有特定的身份,故而在一定时间内这部分监察对象处于相对稳定的状态。区分这两种类型的人员便于监察机关履行监督、调查、处置职责。以监督权的行使为例,根据是否具有相应身份,可以将监察监督分为事前监督和事后监督。对于有身份的监察对象,应当以日常监督、事前监督为主,从日常的廉政教育到监督检查等多个方面确保该类人员廉洁从政,做到早发现、早挽救。此外,具有公职身份的人员往往享受着更多特权,法律对该类人员的道德操守通常作出了更高要求,监察机关可以对具有公职身份人员的日常道德操守予以重点、严格监督。如果仅仅以公权力作为判断标准,无法将经常性行使公权力的人员与临时性人员进行有效甄别,无法实现监督的日常化和常态化,而以身份为标准,具有公职身份的人员恰恰满足了日常监督和事前监督的前提要件。对于没有公职身份的人员,此类人员往往处于动态变化之中,监察机关难以及时、准确把握此类人员的范围,很难做到事前监督和日常监督,因而对于此类人员应当以事后监督作为主要手段。诸如高校教师参与招投标的行为,由于对象的不确定性及不断变化性,难以监督其道德操守,往往只能对其在职权行使期限内监督其是否依法秉公用权、廉洁从政从业,采取事中监督和事后监督方式更加合理。但同时也要注意到,有一些人员虽然不具有公职身份,但其签订了较长期限的合同,如城管辅助人员,也應对其进行日常监督。

第二,简便识别程序。以身份为标准识别监察对象,还有利于监察机关对症下药、按图索骥,在纷繁复杂的法律中找到规制监察对象行为的上位法。以职务违法行为调查为例,规定职务违法行为的规范分布于各项法律之中,判断监察对象的行为是否构成职务违法,其中关键一步就在于寻求职务违法行为所映射的法律规范。以身份为标准,可以将监察对象分为行政官员、法官、检察官、事业单位管理人员等,而每种类型的身份背后都有着调整其行为的法律规范,因而依据身份标准有助于监察机关在庞杂的法律之中准确地适用法律。此外,实践中监察工作的重点仍然是具有公职身份的人员,较之于行为标准在判断上的难度,将身份标准作为首要判断标准,可以有效简便识别程序、提高办案效率。

完善监察体制是落实党的十九届四中全会提出的坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。监察对象作为《监察法》的立法重点,是监察权行使的出发点和落脚点,在理论上界定明晰监察对象的范围和相应的识别标准,是在制度层面加强顶层设计的体现,对于完善监察体制,丰富国家监督体系,推进反腐败工作持续有效开展具有重要现实意义。然而,通过对《监察法》条文的规范分析可以发现,现有立法在立法技术上仍稍显粗略,总则与分则之间的冲突问题有待修订并予以完善。此外,作为监察对象识别核心的“公权力”要素,在内涵、类型、认定上仍不明确,这意味着监察对象的识别标准仍处于一种不确定状态。解决这些问题的关键,一方面有赖于学界强化对《监察法》基础理论的深入研究,在基本制度设计上达成共识,另一方面需要不断总结实践做法,为理论研究提供更多的实证分析材料。

参考文献:

[1] 马怀德.监察法:新时代党和国家自我监督的重要规范[J].紫光阁,2018(4):28.

[2] 蔡金荣.“国家监察全面覆盖”的规范结构探析[J].求实,2019(1):29.

[3] 江国华.中国监察法学[M].北京:中国政法大学出版社,2018:70.

[4] 张翔.基本权利的规范建构[M].修订版.北京:法律出版社,2017:1.

[5] 黄韶鹏.监察全覆盖是怎样体现的——六大类人员全部纳入监察对象[J].中国纪检监察,2018(6):59.

[6] 李军.兜底条款中同质性解释规则的适用困境与目的解释之补足[J].环球法律评论,2019(4):122.

[7] 袁柏顺.范围、界限与动态发展:也论监察对象“全覆盖”[J].河南社会科学,2019(1):8-13.

[8] 中共中央纪律检查委员会,中华人民共和国国家监察委员会法规室.《中华人民共和国监察法》释义[M].北京:中国方正出版社,2018.

[9] 谭宗泽.论国家监察对象的识别标准[J].政治与法律,2019(2):69.

[10] 姚文胜.“是否行使公权力”是确定监察对象范围的基本标准[J].南方,2018(18):44.

[11] 吴建雄.监督、调查、处置法律规范研究[M].北京:人民出版社,2018:92.

[12] 迪尔凯姆.自杀论[M].孙立元,滕文芳,译.北京:北京出版社,2012:1.

[13] 马怀德.中华人民共和国监察法理解与适用[M].北京:中国法制出版社,2018:66.

[14] 刘用军.论民主党派中行使公权力的公职人员范围——以监察法之监察对象为视角[J].湖北警官学院学报,2019(2):28.

[15] 宗婷婷,王敬波.国家监察对象的认定标准:核心要素、理论架构与适用场域[J].中共中央党校学报,2019(4):98-106.

[16] 秦涛,张旭东.论《监察法》“行使公权力”的判定标准[J].上海行政学院学报,2019(2):78-88.

[17] 石艳红.“全覆盖”不是“啥都管”[J].中国纪检监察,2018(14):52.

[18] 曹鎏.论职务违法认定的体系化构成[J].中国行政管理,2020(6):89.

[19] 姚文胜.准确把握监察对象的两个维度[N].中国纪检监察报,2018-08-01(8).

责任编校 陈 瑶

Research on the Scope of Supervision Objects and Standards for Their Identification

LI Shangyi (School of Law, China University of Political Science and Law, Beijing 100088, Beijing, China)

Abstract: The scope and identification standard of supervision objects are the key and difficult points in the exercise of supervision power. The identification of supervision objects requires the return to the basic position of legal doctrine and take the legislative provisions as the starting point. However, there are as many as ten concepts of supervision objects involved in the provisions of the Supervision Law, which adds some difficulties to the identification of the scope of supervision objects. In terms of scope identification, the difference between the general provisions and the specific provisions, especially concerning Article 15, leads to the broad and narrow interpretations in defining “public employees” in the academic circle. Logically, the identification of the scope of supervision objects should follow the legal principles of legal interpretation, rule conflict and legal stability, and it is also to clarify the relationship between public officials, relevant personnel and supervision objects. In terms of judgment standard for “all public employees exercising public power”, we should adopt the dual dimension theory of the combination of identity and behavior as the specific standard. The combination of identity and behavior has the advantages of convenient supervision and simplifying identification procedures.

Key words: public employees; supervision objects; identification standards; exercise public power

收稿日期: 2021-06-09

作者简介: 李尚翼(1993— ),男,安徽阜阳人,中國政法大学法学院博士研究生。