郑州地区新石器时代至青铜时代早期动物陶塑简论

□周一峥 魏一晋

陶塑,即雕塑陶器,是陶制品的重要组成部分。越来越多的考古发现显示,史前时期各文化区先民已普遍制作动物形陶制品。就学界既有研究来看,李锦山列举部分史前器物造型或图像上动物因素,结合史料等其他证据,推论它们与图腾崇拜相关,是早期宗教的反映[1]。安家瑗举陶、石、玉等多种材质动物造型证据,认为这些材料除艺术价值外,还能反映诸如精神内涵、生态环境等其他问题[2]。郭梦较为详细地梳理国内史前动物陶塑,对其进行了分类和时空分布研究,推论这些陶塑可能具备多种功能[3]。张晶则从艺术造型审美角度分析了国内新石器时代的部分动物造型,但其所用案例不仅仅是陶塑[4]。就这些研究来看,虽然学者们侧重点有所不同,所用案例有多有少,但皆着眼于从宏观角度就整个中国的空间范围研究,分区观察的专题讨论尚付阙如。

事实上,史前诸文化区皆出土有此类遗存,作为中原文化区重要组成部分的郑州地区,也出土有一定数量的动物陶塑。由于附于器身上的羽、喙等指向性不强,本文拟选取具有高度辨识性的陶塑动物首作为研究对象。为便于叙述,本文以动物陶塑简称。在郑州地区新石器时代中期至青铜时代早期的考古资料中,有一批陶制的动物雕塑品,它们或为单独器物,或为其他器物附件,具有一定的特殊性。虽然它们的分布存在时空不平衡性,功能性质也不尽一致,但在一定程度上反映了所在区域所在文化聚落先民的艺术旨趣、工艺技巧、生业经济、文化交流乃至世界认知。作为社会复杂化的产物,它们不但在时人文化社会中扮演着重要角色,而且对该区域后世相关动物造型人工制品的制作与演变产生了相应影响。就郑州区域史与区域考古的视角观之,这批材料对窥探郑州地区史前先民的社会生活及其相关问题大有裨益。笔者不揣冒昧,撰文述之,以就教于同好。

一、郑州地区史前陶塑的考古发现

就目前的考古发现来看,郑州地区旧石器时代的考古记录中未见陶制品,新石器时代早期李家沟文化的考古记录中虽有陶器残片,但未见此类遗存。自新石器时代中期的裴李岗时代以降,此类考古记录开始增多,除仰韶文化、大河村五期文化的考古记录中此类艺术形象阙如外,其余文化中皆有相关遗存。

(一)裴李岗文化

1.新密莪沟北岗。1977—1978年,河南省博物馆、密县文化馆等单位的考古工作者在H35发现陶人头1件(H35:1),发掘者认为这是截至当时所见最早的陶塑像[5]。但据报告所公布照片观之,不排除其为兽面的可能性。

2.新郑裴李岗。1978年,开封地区文物管理委员会等单位的考古工作者在该遗址发现陶猪首2件[B区T32(图1)、B区T34]、陶羊首1件(B区T35),造型皆较为简单。另有1件不知名器物(B区T31),其状亦似羊首[6]。1979年发现于该遗址,但被发掘者称为“束腰小陶器”的一件器物似也呈现出动物造型,原报告中“双乳突”颇似动物双目[7]。2018—2019年,发掘者发现2件初具动物造型的疑似器物附件(T2820③:55、T2918③:1),唯其保存状况不佳,具体动物种属已难分辨。另有1件陀螺形器(T2818③:1),凹窝似人面,但发掘者不确定是时人为之,抑或是保存状况所致[8]。

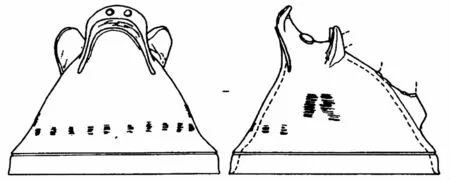

图1 裴李岗遗址陶猪首(B区T32)

除上述外,1979年,中国社会科学院考古研究所的考古工作者在裴李岗遗址发现束腰形小陶器1件(T111②:2),据图片观之,尚难排除其作为动物造型的可能性[7]。2006年,郑州市文物考古研究院等单位的考古工作者在新郑唐户遗址发现陶饰1件(ⅢT1013⑨A:28),呈圆筒形且中部穿孔,因系泥条盘筑[9],据图片观之,器身似软体动物造型。

(二)王湾三期文化

1.登封王城岗。1975—1981年,河南省文物研究所等单位的考古工作者发现陶鹰头(WT215H535:7)、残陶龟纽盖(WT50③:5)、残陶兽足(WT103H229:1)各1件[10]84-85。

2.郑州牛砦。1954年,河南省文化局文物工作队的考古工作者在该遗址发现“陶兽形玩具”1件(简报未公布编号及图片)[11]。

3.郑州阎庄。1979年,郑州市博物馆的考古工作者在该遗址发现动物状器纽1件(T②:3),形似猪首[12]。由于简报附图偏小,难以据之做进一步判别。

(三)新砦文化

新密新砦。在2000年的发掘中,北京大学古代文明研究中心、郑州市文物考古研究所的考古工作者在遗址发现1件猪首形陶器盖(2000T6⑧:782),泥质,颜色呈浅灰色,器盖顶部呈猪首状[13]。(图2)除此之外,在同年度的发掘中,还出土有两件动物形器纽,其中1件为狗或狼首形(2000T11⑦A:64)[14]374-375,另1件为羊形(2000T13H87:11)[14]353-354。在2013—2014年的发掘中,中国社会科学院考古研究所、郑州市文物考古研究院的考古工作者发现彩绘陶鸟1件[15]。

图2 新砦遗址陶猪首形器盖

(四)二里头文化

1.登封王城岗。在1975—1981年的发掘中,发掘者发现陶兽头器纽1件(H33:16),口部中空[14]126。

2.郑州大河村。在20世纪70—80年代的发掘中,发掘者在二里头文化三期的灰坑中发现陶鱼1件(H222:17),有鱼鳞和鳍[16]。

经过多年的考古发掘,在已刊郑州地区考古材料中,动物兽首或含有动物首的陶塑为数虽不多,但此若干件已能反映出一定的时人生活,能对相关问题做不甚成熟的蠡测。

二、郑州地区史前陶塑类别及时空分析

从材质上讲,现有考古发现显示,郑州地区的史前动物雕塑皆为陶制。这一现象既可能是历史真相的反映,也可能与考古发现的力度、有机质材质的不易保存相关。就颜色而言,以灰色为主,红褐色、彩绘较少,总体上与所在时代陶器特征相合。就动物种类而言,上述人工制品有人物、羊、猪、狗或狼、鸟、鹰、鱼、龟等类别,部分简报或报告所言“兽”,大概率为哺乳类动物,唯其保存不佳或艺术加工原因,已难辨其种属。

就时代来看,李家沟文化陶片为数偏少,尚未见类似人工制品。现已出土的郑州地区史前陶塑动物最早见于裴李岗文化中,确凿动物种类有人、猪、羊等。囿于考古工作的力度,仰韶文化、大河村五期文化诸遗址尚未见类似遗物。时至王湾三期文化,陶塑中确凿的动物种类有鹰、龟,疑似动物有猪等。新砦文化陶塑中确凿动物种类有猪、羊、鸟,疑似动物有狼或狗。二里头文化陶塑中确凿动物种类有鱼。(表1)

表1 郑州地区史前动物陶塑一览表

就空间分布而言,动物陶塑出土地点集中于郑州市区、新郑、新密、登封等地,虽然荥阳、中牟、巩义的既有考古记录中尚未见到类似遗存,但尚不能排除这些地区存在动物陶塑的可能。至于上述遗物在遗址内的出土情境,上述人工制品的出土单位以灰坑、地层为主,共出器物为日常陶器等。单就出土物观之,郑州地区史前陶塑的出土单位并不具有特殊性,并非专为填埋陶塑而为之。

综上,这些出土于不同遗址、造型有异的陶塑存在较为严重的时空不平衡性。不同时代陶塑动物遗存出土情境、陶塑动物种类相似性和差异性兼而有之,尚无规律可循。这种现象既可能是时人生活状况的真实反映,也不能排除考古工作的局限性。

三、郑州地区史前陶塑反映的社会问题

作为史前社会复杂化演进过程中的物化因素,除前述问题外,史前陶塑还在一定程度上反映了时人的其他生活内容,诸如当时的器物功用、艺术审美、生业经济、文化交流、仪式信仰等,唯专门的认知层面目前尚缺乏确凿证据,此处仅以其他几者简要说之。

1.功能推论。就上述陶塑而论,既有单独动物造型者,亦有附于其他器物之上者。附于其他器物之上者占比较大,典型者如新砦文化新砦遗址所出猪首形器盖、狗或狼形器纽、羊形器纽等。单独造型者为数相对较少,可以裴李岗文化的莪沟北岗、裴李岗遗址为例,两处遗址分别出土有人面和猪首、羊首。

陶塑功能与其造型、附属物关联密切。前述陶塑中,相关器物附属物居多,其中又以器纽占比为高,器盖次之。这类动物陶塑性质、功用明确,主要作为器纽、器盖发挥作用。至于单独动物造型陶塑,则功用存在差异。例如,王湾三期文化郑州牛砦遗址的陶塑,被发掘者定为玩具,却未给出做此判断的理由。我们虽不否认该器物作为玩具的可能性,甚至赞同部分其他动物陶塑中也存在玩具的可能性,但却不得不对判断的标准加以思考。虽然较小的器物作为玩具的可能性不小,但并非所有小器物皆系玩具。如果能将器物外观、可能性遗留痕迹、出土的情境等一系列因素综合观之,或许有利于得出更接近历史真实的推论。

除玩具外,单独的陶塑器物作为时人艺术品甚或仪式活动用具的可能性亦兼而有之。根据既往考古发现,已有学者探讨过史前时期艺术[17-18]、史前仪式性活动[19-20]的存在。不过囿于考古发现及材料公布程度,目前尚难判断前述哪件或哪些器物在仪式性活动中所扮演的角色。虽然陶塑皆具有审美效果,但也无确凿证据指向它们的创造仅是时人为了审美而为之。与玩具功用的判断相似,此类功用也需更多发现来证实。

2.艺术技巧。上述陶塑动物造型或器物上的动物造型集实用功能与艺术美感于一体。动物陶塑来源于现实生活,栩栩如生的动物造型是现实生活的反映,部分艺术形象又是高于生活的艺术加工。逼真的动物形象既暗示了时人对生活事物观察之细致,也反映了制作者娴熟高超的陶器制作工艺,而造型的特殊又在一定程度上暗示了时人尤其制作者的艺术旨趣与审美情愫。

以裴李岗文化裴李岗遗址所出陶猪首(B区T32)为例,该器物呈不甚规则倒三角状,双目睁开,鼻孔逼真,口部较短,虽总体构造较为简单,但显示了时人的艺术加工技巧。又如新砦文化新砦遗址所出猪首形器盖,虽盖纽部位缺失,但并不影响猪形象的整体外观,猪面、目、鼻、耳、口、舌甚至鬃等皆惟妙惟肖,是新砦先民艺术旨趣与制作工艺的真实写照。

3.生业经济。生业是不同时期人群所赖以生存的经济基础,至少可划分为生产性经济及攫取性经济两大类别。时人陶塑上的动物形象,应与日常生活所见动物有关联,是先民日常生活的反映。结合郑州乃至中原地区史前动物遗存的出土状况,不难发现,这些动物陶塑一定程度上是时人生计的反映。

根据既有考古发现,国内动物考古学界研究认为,家养动物中的狗至迟在距今10000年左右已出现,猪的饲养也可追溯至距今9000年左右,而黄牛、羊等最早在域外驯化的家畜则至迟在仰韶时代末期—龙山时代成为中国史前先民生业的组成部分[21-22]。虽不排除动物陶塑源自野生动物的可能,但根据此研究,或可推论部分陶塑反映相应家养动物的可能。

上述陶塑中,裴李岗文化的猪,王湾三期文化的猪,新砦文化的猪、羊甚至疑似狗的原型说明时人所饲养家畜的可能性是存在的,而其余的动物造型的原型则可能与非家养动物存在关联。家养动物、非家养动物兼而有之,与新石器时代至早期青铜时代以郑州为代表的中原地区动物考古发现所揭示的时人生业经济尤其先民动物性食物资源状况[23-24]存在一定程度的契合。

4.文化交流。作为文化因素重要组成部分的人工制品,在文化因素分析法中扮演着重要角色,对判断不同文化之间的关系大有裨益,是文化交流与融合的重要物证。就郑州地区史前考古发现来看,该地先民与周邻地区文化交流的实证不乏其例[25-26]。鉴于该区先民在不同时代与不同地区人群交流的实践,似乎不能排除部分动物造型陶塑可能与外来文化影响相关的可能性。

以前述新砦文化动物器纽为例,褚金刚利用文化因素分析法,在硕士论文中将猪首形器盖、羊首形器纽判断为石家河文化因素[27]。王琼在其文章中对新砦文化陶器群做了文化因素分析,得出了相似认识[28]。又如新砦文化陶鸟,在该区的文化传统中未有确凿的证据,可能与海岱地区的文化影响有关,如在山东蓬莱紫荆山[29]、日照两城镇[30]、潍坊姚官庄[31]等早于新砦文化的遗址中,皆出土有鸟首状盖纽。《左传·昭公十七年》曾载少昊“以鸟名官”,另考虑到新砦文化与海岱龙山文化等东方文化因素的关联,不排除新砦文化陶鸟受东方影响的可能。耿广响曾撰文综论史前诸文化区鸟类艺术品,推论新砦文化陶鸟具备东方因素[32]。

至于大河村遗址的陶鱼,虽然郑州地区史前考古记录中不少遗址出土过鱼骨,彩绘中也有鱼的形象,但陶塑鱼的造型在该文化区难溯其渊源,倒是长江下游的河姆渡文化曾出土过陶塑鱼[33]。虽不能排除该区陶鱼是先民源于生活的艺术原创,但也不能排除其与后者的关联性,不能排除长时段跨区域文化交流的可能性。

根据以上推论可知,在史前先民的文化交流与互动中,不唯生产工具、生活用具等具有实用功能或偏向于实用功能的器物为不同地区先民所相互借鉴,具有艺术审美指向抑或精神文明层次的动物造型也是文化因素交流与融合的重要组成部分。但该区史前先民是否习得了其他文化原初动物陶塑或其他人工动物造型的精神内核,有待更多考古发现验证。

四、结语

综上所述,郑州地区史前时期的考古记录中的陶塑动物造型,时代上涵盖裴李岗文化、王湾三期文化、新砦文化、二里头文化,地域上覆盖郑州市区、新郑、新密、登封,种类上有猪、羊、鸟、鹰、鱼、龟、疑似人、疑似猪、疑似狗或狼、其他兽等。它们是时人社会生活的见证物,反映了时人的审美特征、精神内涵、艺术旨趣、工艺水准、生业经济、文化交流等因素,并为后世陶瓷类动物形象人工物品的制作奠定了坚实的技术基础。作为复杂社会演进过程的见证物,它们同时是先民生业复杂化、认知复杂化的产物与反映。需要注意的是,仰韶文化、大河村五期文化的考古记录中未见此类遗物,在中牟、荥阳、巩义的考古记录中,此类遗物也付之阙如,这可能与考古工作的局限性有关。随着考古发掘工作的持续开展,不但有望在这些时期和地域发现相关遗物,而且有可能补充既有时代、既有区域的考古发现。囿于现阶段考古发现,上述考古发现的梳理还只是阶段性的,据已推测的结论也有待进一步验证,待条件成熟时或可就郑州地区史前陶塑再做进一步研究。