慢Mohs显微描记手术对隆突性皮肤纤维肉瘤的治疗效果及术后二期愈合特点分析*

彭睿,李航,涂平,张国红,杨淑霞

[1.北京大学第一医院皮肤科(国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心),北京 100034;2.汕头大学医学院病理学系,广东汕头 515041]

隆突性皮肤纤维肉瘤是一种生长缓慢、起源于真皮的纤维肉瘤,常表现为隆起性暗红色肿块,质硬,可呈分叶状,少有转移,主要呈现局部侵袭性生长特征。根据国外的报道,隆突性皮肤纤维肉瘤在女性中更多见[1],而国内研究中男性患者更为多见[2-3],此性别差异或与遗传背景差异相关;高发年龄段为30~50 岁;好发于躯干,其次为四肢、头面部[1-3]。由于肿瘤呈伪足状向深部及四周浸润,因而肉眼可见的肿瘤边缘与病理边界差异巨大,单纯扩大切除极易复发。一般认为传统广泛性局部切除采取2~3 cm 的安全距离对于充分切除肿瘤及预防复发是必要的[4]。统计显示采取2 cm的扩大切除范围, 局部复发率为13.6%~41.0%[2,5];扩大切除范围为3 cm 时,可以使复发率下降至5.7%~20.0%[2,5-6]。虽然扩大切除范围越大,复发率越低,但是同时将产生更大面积的组织缺损,造成成形修复困难。Mohs 显微描记手术(Mohs micrographic surgery, MMS)可以全面检测切除后肿瘤标本的侧壁及底面,大幅降低局部复发率。既往研究证实经MMS 治疗后局部复发率可<2.7%[7]。同时,通过术中标本方位的描记,保障在肿瘤切净的前提下最大化缩小手术缺损面积[8]。故MMS 被认为是治疗隆突性皮肤纤维肉瘤的理想手术方式。

慢Mohs 显微描记手术(slow-Mohs micrographic surgery, sMMS)是MMS 的一种改良术式,用石蜡切片代替了经典的冷冻切片,同时可以实现免疫组织化学染色。相比MMS,sMMS 能更加精准地判断术后残余肿瘤,同时不必急于1 天内完成手术,使手术时间更为可控。其劣势是治疗时程长,根据不同医院病理标本处理的客观条件,从几天到1 周不等,患者等待时间较久,而且术后切口处于延期闭合的状态。利用sMMS 治疗隆突性皮肤纤维肉瘤在国外已有报道,效果较传统MMS 似乎更有优势:一项回顾性研究[9]显示,25 例隆突性皮肤纤维肉瘤患者经过sMMS 治疗,中位随访时间至46.9 个月时无局部复发患者;另一项研究[10]也显示,35 例患者sMMS 后随访至中位时间46 个月时无一例复发。国内已有sMMS 用于恶性黑色素瘤的报道[11],但目前尚缺少隆突性皮肤纤维肉瘤的相关报道。

根据皮肤肿瘤工作组等联合发布的S1 指南[12],隆突性皮肤纤维肉瘤至少需要外扩切除2 cm。过去临床针对这样的手术缺损常采用皮片移植,虽然实现了一期闭合,但是缺损区域会形成较大的凹陷,受皮区皮肤的色泽和质地也差强人意,同时供皮区又新增较大面积的损伤。近年有人尝试巨大手术缺损二期愈合,虽然愈合时间较长,但避免了第二处继发损伤,同时瘢痕愈合后外观异常面积显著小于原手术缺损面积,而且表面平整无凹陷。二期愈合是否适合中国隆突性皮肤纤维肉瘤患者切除后缺损的修复,迄今没有相关研究报道。本研究收集隆突性皮肤纤维肉瘤患者的临床资料,并进行详细的回顾性分析,揭示sMMS 治疗及二期愈合特征,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从北京大学第一医院病历和病理数据系统中检索2016年—2020年诊断为隆突性皮肤纤维肉瘤的患者,遴选106 例确诊患者纳入本研究。隆突性皮肤纤维肉瘤的诊断参考文献[13],排除纤维肉瘤样变隆突性皮肤纤维肉瘤及接受过放疗或靶向治疗的患者。本研究经医院医学伦理委员会审核批准(2021-407)。

1.2 方法

从病历和病理数据库中采集患者的人口学特征、发病部位、病程等信息,从相应手术资料和随访资料中获得切除和愈合过程的各项指标。电话随访确认治疗后的预后情况,以及术后愈合过程中的各种不良事件。汇总相关数据后,进行统计分析。

1.2.1 sMMS 治疗方案106 例隆突性皮肤纤维肉瘤患者均接受sMMS 治疗。第一次切除时沿皮损边缘外扩2 cm 切除组织,深度达脂肪深层或肌肉层表面。为了方便描述和比较,本研究中将手术标本周边表皮和真皮区域定义为边缘区域,将手术标本外缘的脂肪部位定义为深部区域(见图1)。手术切下标本后,将组织的侧壁和底面按照载玻片能够承载的大小分割成若干块,分别编号,然后在模式图上标记每块组织对应的人体位置。常规甲醛固定、石蜡包埋切片、行HE 染色,再由有10年以上经验的皮肤病理医师阅片并确认肿瘤是否切净。针对有残余肿瘤的切片,溯源标本对应的人体部位,然后在相应部位再次扩大切除1 cm皮肤或相应深度的脂肪、肌肉组织。第二次切下的标本组织处理过程与第一次相同,如此周而复始,直至病理确认肿瘤组织切净。对于近期在外院已进行扩切的患者,追溯既往切缘大小,并在此基础上进行sMMS 切除,以保证第一次扩切能达到2 cm 切缘。

图1 碟形组织块边缘及底部划分

1.2.2 二期愈合换药方案换药按照以下标准流程进行,遵从无菌操作原则。拆除陈旧敷料后,无菌棉球蘸取聚维酮碘溶液由内向外将手术缺损消毒3 遍,待消毒剂略干后涂抹莫匹罗星软膏或复方多粘菌素B 软膏,依次覆盖无菌凡士林纱布及粗纱,弹力绷带加压包扎。每周换药至少2 次,直到表皮完全覆盖创面。有条件于本院换药者定期前往本院手术室换药,否则患者接受换药培训后于当地医院或自行按标准流程换药。

1.3 统计学方法

数据分析采用SPSS 26.0 统计软件。计量资料用均数±标准差(±s)表示,比较用独立样本t检验;计数资料用率表示,比较用χ2检验或Fisher 精确概率法;绘制散点图,采用直线回归方程分析临床资料的关系;P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 隆突性皮肤纤维肉瘤的临床资料、sMMS治疗及二期愈合特征

106 例患者中,男性49 例,女性57 例(其中18 岁<年龄<45 岁的育龄期女性共37 例),男∶女为1∶1.16;年龄8~80 岁;病史<1年11 例(10.4%),病史1~<10年62 例(58.5%),病史≥10年33 例(31.1%);根据病程计算发病年龄,发病年龄为20~40 岁患者74 例(69.8%)。皮损在躯干部76 例(71.7%),四肢26 例(24.5%),头颈部4 例(3.8%)。11 例患者报告了可疑诱因,包括蚊虫叮咬、外伤、手术等。80 例患者(75.5%)在入院前接受过一次及以上切除手术;外院术前临床诊断可查者35 例,其中,囊肿(囊肿、表皮样囊肿、皮脂腺囊肿)9 例,脂肪瘤9 例,瘢痕疙瘩5 例,皮肤纤维瘤4 例,肿块待查3 例,血管瘤2 例,脂肪瘤/囊肿1 例,血肿/皮脂腺囊肿1 例,毛囊炎1 例。于本院首次切除者26 例,其中肿瘤直径<3 cm 11 例(42.3%),肿瘤直径为3~<5 cm 5 例(19.2%),肿瘤直径≥5 cm 10 例(38.5%)。将所有106 例患者根据手术期数分为1 次切净组57 例(实施1 次sMMS 即可切净肿瘤)和1 次以上切净组49 例(41 例2 次手术切净,4 例3 次切净,4 例4 次及以上切净)。

对106 例患者进行随访,每半年1 次;不能现场随访者进行电话随访,询问患者局部是否有隆起或触及硬结等。应答90 例(84.91%),平均随访时间31.4个月,中位随访时间28.3个月。局部复发1 例,局部复发率1.11%;无远处转移。电话联系育龄期女性患者37 例,应答30 例(81.1%),12 例报告隆突性皮肤纤维肉瘤病程中经历孕期,其中5 例(41.7%)孕期出现快速增长,1 例(8.3%)孕期复发。二期愈合时间定义为从病理确认肿瘤切净到表皮完全覆盖创面所需时间,随访到二期愈合患者44 例。其中,22 例(50.0%)患者愈合时间≤3 个月,22 例(50.0%)愈合时间为>3~6 个月;头颈部二期愈合1 例,躯干36 例,四肢7 例。随访中,感染定义为换药过程中发现局部红肿疼痛,伴有脓性分泌物或黄白色伪膜。在所有二期愈合患者中,2 例(4.5%)患者报告愈合中途感染事件。1 例为38 岁女性,既往体健,规律换药(每周两次),经局部清创及抗感染治疗后完全愈合;1 例为66 岁男性,既往有糖尿病史,胰岛素治疗血糖控制良好,不规律换药,未接受治疗,至术后28 个月仍有指甲盖大小创面无表皮覆盖。

2.2 1次切净组和1次以上切净组临床资料的比较

两组患者的性别构成、年龄、病程、术前皮损长径(二次切除者以瘢痕长度代替)比较,差异无统计学意义(P>0.05),皮损部位比较,差异有统计学意义(P<0.05),其中位于躯干部位需要多次切除的可能性更高(见表1)。1 次以上切净组49 例患者中sMMS 1 次手术未切净方位资料齐全42 例。根据sMMS 1 次手术未切净的方位评判,单纯深部未净(深部可见肿瘤,边缘未见肿瘤)32 例(76.2%)、单纯边缘未净(边缘可见肿瘤,深部未见肿瘤)3 例(7.1%)、边缘及深部未净深部为主(边缘及深部均可见肿瘤,但50% 以上未净肿瘤位于深部)4 例(9.5%)、边缘及深部未净边缘为主(边缘及深部均可见肿瘤,但50% 以上未净肿瘤位于边缘)3 例(7.2%)。

表1 1次切净组和1次以上切净组临床资料的比较

2.3 病程与术后创面大小的关系

从106 例患者肿瘤切净后皮肤创面长径直方图可见绝大多数患者需要较为广泛的切除才能达到病理切净(见图2),2 例(1.9%)患者皮肤创面长径<5 cm,49 例(46.2%)患者皮肤创面长径为5~<10 cm,55 例(51.9%)患者皮肤创面长径≥10 cm。以一年为间隔计算皮肤创面长径的均值,每一间隔按较大值计算(如<1年计为1年、1~2年计为2年……9~10年计为10年,>10年按11年计算),绘制散点图(见图3),直线回归方程为=9.1466+0.2204X,可见随着病程延长,肿瘤完全切净后遗留创面逐渐增大,术后创面随着病程延长逐渐扩大,病程每增加1年,术后皮肤创面长径增加约0.22 cm(斜率0.22 cm/年)。

图2 106例患者肿瘤切净后皮肤创面长径直方图

图3 肿瘤切净后皮肤创面长径与病程的散点图

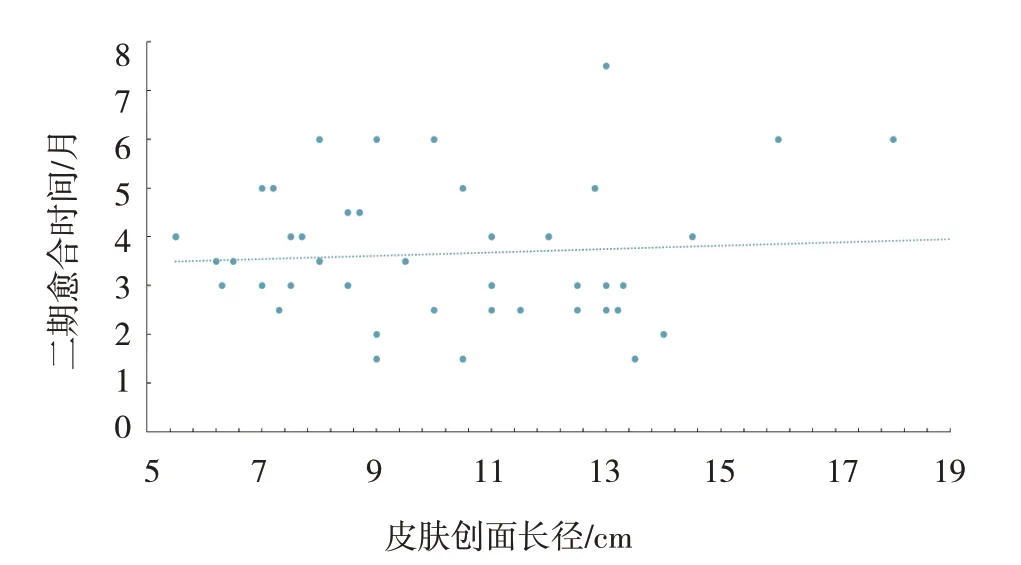

2.4 二期愈合时间与肿瘤切净后皮肤创面长径的关系及表皮爬行速度与年龄的关系

二期愈合时间≤3 个月患者的皮肤创面长径为(10.60±2.39)cm,愈合时间为>3~6 个月患者的皮肤创面长径为(9.87±3.31)cm,两者比较,差异无统计学意义(t=0.835,P=0.409)。绘制二期愈合时间与皮肤创面长径的散点图,直线回归方程为=3.2964+0.0343X,发现二期愈合时间与皮肤创面长径无相关性(R2=0.005,P=0.660)(见图4)。

图4 二期愈合时间与肿瘤切净后创皮肤面长径的散点图

进一步剔除头颈部及四肢,仅保留躯干部位二期愈合患者36 例,以排除发病部位对愈合速度的可能影响,绘制躯干部位二期愈合时间与皮肤创面长径的散点图,直线回归方程为=2.9752+0.0533X,发现躯干部位二期愈合时间与皮肤创面长径无相关性(R2=0.0134,P=0.502)(见图5)。定义皮肤创面长径与二期愈合时间比值为表皮爬行速度,绘制表皮爬行速度与年龄的散点图,直线回归方程为3.4039+0.0035X,结果显示表皮爬行速度与年龄无关(R2=0.0008,P=0.859)(见图6)。

图5 躯干部位二期愈合时间与肿瘤切净后皮肤创面长径的散点图

图6 表皮爬行速度与年龄的散点图

3 讨论

隆突性皮肤纤维肉瘤属于罕见病,常见于青中年人群。多数隆突性皮肤纤维肉瘤症状轻微,本研究中绝大多数患者病程>1年,约1/3 的患者有10年及以上的病史,说明该肿瘤发生、发展较慢,在早期难以引起患者重视。隆突性皮肤纤维肉瘤很容易误诊,本研究中绝大多数临床诊断为各类良性肿块,诸如脂肪瘤、皮肤纤维瘤、囊肿、瘢痕疙瘩等[14-16]。既往研究中报道了隆突性皮肤纤维肉瘤的诱因[17]及促发因素[18],本研究中也有类似发现,少部分患者报告了前驱外伤史。孕期肿瘤快速进展及复发在隆突性皮肤纤维肉瘤中常见,本研究50.0%(6/12)患者有类似经历;既往研究提示超过60%的隆突性皮肤纤维肉瘤患者有雌孕激素受体(ER/PR)表达[19],或与此部分患者孕期进展或复发事件相关[20]。因此,建议在隆突性皮肤纤维肉瘤未经彻底切除前避免妊娠,以防肿瘤快速进展或复发,造成术后大面积组织缺损而修复困难。但是,本研究对“快速增长”无明确定义,由患者根据主观感受报告,故还需要进一步研究以证实上述发现。

隆突性皮肤纤维肉瘤很少发生转移[21],但局部侵袭性生长能力很强。理论上讲这是一种原发于真皮的肿瘤,但多数都能够侵袭到脂肪层,侵袭到肌肉层也不罕见。由于隆突性皮肤纤维肉瘤肉眼边缘与病理边界差异很大,所以确定起切范围在临床上是一个巨大挑战。目前扩大切除仍是隆突性皮肤纤维肉瘤的一线治疗方法,如果实施单纯扩大切除,起切范围至少要达到3 cm,即使如此,复发率仍高达5.7%~20%[2,5-6,22],纤维肉瘤样变的隆突性皮肤纤维肉瘤效果更差[2]。近年MMS在隆突性皮肤纤维肉瘤手术中的应用逐渐被认可,这种术式可以大大减少复发率,有回顾性研究报道复发率<2%[7]。但国内外关于sMMS 的报道罕见,更缺少量化研究来显示sMMS 的规律和优势。本研究收集sMMS 的患者106 例,随访2年,复发率仅有1.11%。故应该积极推动MMS 或sMMS 的普及。

隆突性皮肤纤维肉瘤采用sMMS 治疗,第1 次扩切2 cm 且深度达到脂肪深层可以做到半数肿瘤切净,但仍有约一半患者需要2 次或更多次手术。本研究中,1 次切净组和1 次以上切净组的性别构成、年龄、病程、术前皮损长径比较,差异无统计学意义,皮损部位有统计学意义,位于躯干者更难以一次切净。本研究中,深部未切净为主的患者[含单纯深部未净、边缘及深部未净(深部为主)]占一次手术肿瘤未净总患者数的85.7%,故完全切除脂肪层或深筋膜有助于减少手术次数,提示术前通过MR 检查初步判断肿瘤是否侵袭到肌肉层对从深度上切净肿瘤可能会有帮助。隆突性皮肤纤维肉瘤切除后造成较大面积的组织缺损,本研究51.9%的患者术后皮肤创面长径超过10 cm。传统认知为病程越长,肿瘤体积越大、向周围潜行浸润越明显,相应的切除范围也越大,基于本研究的演算,推测病程每延长1年,需要达到病理切净的皮肤创面长径增加0.22 cm。

术后缺损二期愈合的量化研究既往罕有报道。如前所述,隆突性皮肤纤维肉瘤切净后遗留缺损面积巨大,若行皮片移植,不仅供区所需面积较大且有遗留色沉及瘢痕的风险,而且受区外观也差强人意。本研究中约有一半的患者选择二期愈合,根据既往经验,切除范围越大二期愈合需要的时间越长,但本研究采取二期愈合的患者中没有体现出这种趋势。二期愈合涉及肉芽组织增生(成纤维细胞增殖)以及表皮角质形成细胞增殖迁移,体外实验表明,衰老的角质形成细胞及成纤维细胞生长速率明显降低[23-24];由此可推测二期愈合速度可能因此减慢。本研究尝试分析表皮爬行速度与年龄的关系,但没有发现相关性,故此二期愈合速度影响因素的研究还需要进一步深入。

本研究总结了隆突性皮肤纤维肉瘤的临床特征,分析了sMMS 在隆突性皮肤纤维肉瘤中的应用效果,术后二期愈合的特征。本研究的不足之处:首先,仅纳入了单中心数据,难以避免选择偏倚;其次,部分资料由患者提供(如二期愈合时间),报告时间往往以月为单位,精确度较低,回忆偏倚也可能对结果造成影响;另外,病历资料所能提供的信息有限,例如,并非所有接诊医师均询问患者诱因及促发因素,因此可能低估了外伤在隆突性皮肤纤维肉瘤发生发展中的作用;最后,二期愈合需要定期换药,局部创面暴露或引起疼痛等不适感,这些因素对患者生活质量的影响尚未可知。还需要进一步设计前瞻性研究继续探讨上述问题,为临床实践提供更高质量的证据。