基于“五行-六气”理论的方剂图解探讨*

程传浩

河南中医药大学,河南 郑州 450046

“五行-六气”是中医重要理论,五行理论阐发了事物构成与运动的基本规律,“六气”气化理论则表明了寒热、湿燥、风火在体内的分布与运动,两者均具有模型与整体思维的特征,不少古代医家如易水学派、黄元御等依据“五行-六气”理论来分析人体的生理、病理,也用以阐发方剂的配伍。故对“五行-六气”理论进行分析阐发,并以此为基础构建方剂图解,以图形方式表达方剂的配伍结构,不但有助于理解历代医家的学术思想与方剂配伍理论,也能为方剂学的研究、学习和临床运用提供有益帮助。

1 五行的空间分布与时间运动特点

一般认为,五行是构成物体的5种“元素”,但从另一个角度看,五行代表的又是事物(系统)运动变化的基本规律[1]。这一系统,在中国传统哲学及中医学中,称之为“器”。《素问·六微旨大论》指出:“器者生化之宇。”先秦《尸子》云:“四方上下曰宇,古往今来曰宙。”故“宇”指空间,也就是说,“器”的“生化”,即指一个系统在一定时间、空间内的运动变化[2]。五行学说,可以用以表达“器”的运动变化规律,包括以下几个方面。

第一个规律,是一个系统(“器”)生长、衰老、死亡的过程。在中医学中,表达为生、长、壮、老、已,分别以木、火、土、金、水代表此5种阶断,这个规律是世间万物的普遍规律,不论是生命,还是物质,小至微观世界,大至宇宙,万物莫不遵循此规律。物质的运动变化离不开时间,所以五行在此又表示5个时空阶段。在中医学中,四时的物候、气象变化被阴阳和五行学说解读,从而构建出“法象四时”时空变化的藏象理论。

第二个规律,是系统(“器”)内部能量(热量)的5种不均衡状态,即寒、热、温、凉及平气。五行以木、火、金、水分别来表达“器”内寒、热、温、凉4种气的能量(热量)状态,土为中气,表示其中间状态,即平气。在这个系统内部,能量或热量在空间(上下左右中)、时间(四时)上的分布是不均衡的,这种不均衡必然导致能量或热量的运动,其状态可以有混沌态、生克承制的有序稳态、五气相争的紊乱状态。正常人体是一种能量、热量分布与运动生克承制的有序稳态,病理上则是五气相争的紊乱状态[3]。

第三个规律,即以木、火、土、金、水五行来表达系统(“器”)内能量或热量的运动方式(气机),这种运动不论如何复杂,但在空间上总可以高度概括为升、浮、降、沉4种方式,在《黄帝内经》中,浮、沉又被称为“出”和“入”。《素问·六微旨大论》曰:“出入废则神机化灭,升降息则气立孤危。故非出入,则无以生长壮老已;非升降,则无以生长化收藏。是以升降出入,无器不有。”

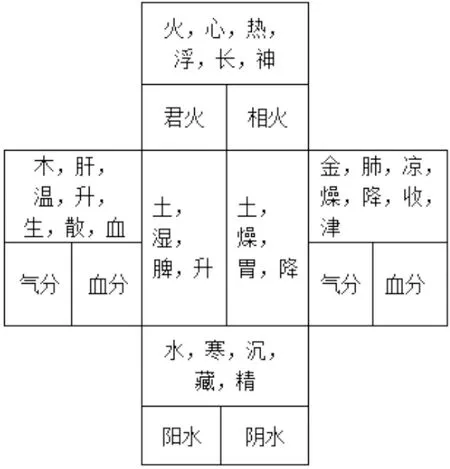

在中医学中,依据五行学说阐发的规律,《黄帝内经》构建出“法象四时”的医学生理病理模型,最终成为藏象学说和脏腑理论体系,用图型表达见图1。在此模型指导下,形成了以维持五行运动平衡为目的的诊疗体系[4]。如五脏苦欲补泻的治则(肝欲散,肺欲收,心欲软,肾欲坚,脾欲缓)即是以此作为方剂学配伍的重要依据。

图1 五行运动生理模型

2 六气理论的生理意义

《淮南子·时则训》曰:“制度阴阳,大制有六度。”所以,阴阳的二分法扩展为三分法后,形成了三阴三阳,又称为“六元”。在中医学中,六元用以说明六气(风、寒、暑、湿、燥、火)的构成与运动[5]。《素问·天元纪大论》云:“阴阳之气,各有多少,故曰三阴三阳也……寒暑燥湿风火,天之阴阳也,三阴三阳上奉之。”所谓“六元”,即“厥阴之上,风气主之;少阴之上,热气主之;太阴之上,湿气主之;少阳之上,相火主之;阳明之上,燥气主之;太阳之上,寒气主之。所谓本也,是谓六元。”

六气是自然界存在的6种气候状态,六气循环轮替,寒与热、湿与燥、风与火相互变化、相互制约,构成了完整的一岁的气候常态变化。在中医学中,根据中医取象比类的原理,人身比拟天地,“善言天者,必有验于人”。因此,六气在人体中,也是6种生理存在,六气相互变化、相互制约,形成正常的人体生理,即所谓的“气化学说”,用以阐述人体内部寒热、湿燥、风火的运动形式,由此而衍生出“病机十九条”六气病变的判别方法。后世医家如黄元御在研究《伤寒论》六经学说时,就以六气释六经,即太阳为寒水之病,阳明为燥金之病,少阳为相火之病,太阴为湿土之病,少阴为君火之病,厥阴为风木之病[6]。

3 以“五行-六气”理论构建方剂的图解模型

综上可见,五行学说成功地构建了“器”内气的运动规律,六气学说则成功地发明人体运动变化的具体物质。五行与六气相结合,则木与风相合,土与湿相合,金与燥相合,水与寒相合,五行之火与六气中的“热”及“火”相合。“五行-六气”理论可以表达“器”内气化的规律,阐发五行及六气在“上下左右中”的分布空间特点,“生长化收藏”的时间变化特点,“寒热温凉”的能量分布特点,“升降浮沉”的能量运动特点,以此可以化繁为简,构建出“五行-六气”相结合的图型(见图2)。

图2 基于“五行-六气”理论的生理模型

因此,基于“五行-六气”理论,结合历代医家的阐述,尤其是在清代医家黄元御《四圣心源》及《长沙药解》相关论述的基础上,任何一个具有针对性治疗作用的药物,都可以按照性味及脏腑的归经,找到在此图型中相应的“点位”,即构建出一个形象的“方剂图解”,从而简单明了地阐释方剂的配伍及组成结构。见图3。

图3 基于“五行-六气”模型的方阵图式

3.1 对于方剂图解的解释图像是认知过程中的重要方法,图像可使抽象的理论具象化,有助于表达复杂的理论和众多事物之间的相互联系。在中医学发展过程中,图像表达常用于经络循行、望诊及部分脉诊著作中,如宋代施发《察病指南》中就载有33幅脉象示意图,在《脉经》脉图久佚的情况下,开脉象图示之先河。方剂图像化表达方面,张仲景青龙汤、白虎汤、真武汤诸方已有形象表达方药思路的萌芽。明代医家张景岳倡将方剂分为补、和、攻、散、寒、热、固、因八阵,总结“古方八阵”,又创“新方八阵” 186首,其“八阵”的思想已经具备以“方位”归纳各类方剂的思想,但仅用于方剂、治法的分类,未用于具体方剂的分析。易水学派、《辅行诀脏腑用药法要》、黄元御等学术体系理论的完备为方剂图解表达奠定了基础。近代亦有方剂图解的著作,但主要是患者症状的生活化图像,不能充分表达方剂的理法方药。在方剂学教学中,亦多有用思维导图表示方剂配伍的方法,但多为线性的表达,而不具备整体性的、模型式的表达。

在基于“五行-六气”的方剂图解中,某一方剂中的药物,凡是温性、辛味、升发的药物,都可以归于东方肝木之位。如辛温发散之桂枝、麻黄及辛凉之柴胡;凡是凉性、收敛、肃降的药物,皆归于西方肺金之位,如石膏、麦冬、五味子、乌梅等;凡是甘温、平和的药物,皆归于中央脾土之位,如人参、甘草、白术;凡是降胃、行气的药物,皆归于中央胃土之位,如半夏、旋覆花等。

而对于南方心火及北方肾水之位,历代医家认识不同。如在实证情况下,凡是寒性、清火的药物,都归于南方心火之位,如苦寒之黄连、黄芩、栀子;凡是热性、苦味、蛰藏的药物,皆归于北方肾水之位,如大热之附子、肉苁蓉。这是立足于《难经》“泻南补北”的理论而用药。若为虚证,为恢复心火之浮长、肾水之寒蛰,药物的归位则相反,如易水学派即是此种思路。所以不同医家流派学术理念不同,则用药归位在方剂图解中的点位也不相同。

3.2 不同医家方药图解归位的不同金代医家张元素在《医学启源》中创“药类法象”理论,为李东垣、王好古等继承发扬,形成了独具特色的用药法象体系。该理论以《素问·阴阳应象大论》为主要依据,将药物按五行、六气的思路,分为风、热、湿、燥、寒5类,如“风药升”药物有防风、羌活、升麻、柴胡、葛根等;“热药长”药物有黑附子、干姜、高良姜、肉桂等;“湿化成”药物有黄芪、人参、甘草、白术、半夏、苍耳、橘皮、青皮等;“燥降收”类药物有五味子、白芍、桑白皮、茯苓、泽泻、猪苓、滑石、瞿麦等;“寒沉藏”药物有大黄、黄柏、黄芩、黄连、石膏、龙胆草、生地黄、知母、汉防己、茵陈蒿、朴硝、瓜蒌根、牡蛎、玄参、川楝子、香豉、地榆、栀子等。由此可见,在易水学派中,六气以五行为主,将药物归于5个方位,分别为“风药升”“热药长”“湿化成”“燥降收”“寒沉藏”,风药归于东方,热药归于南方,湿药归于中央,燥降收归于西方,寒药归于北方[6]。

依易水学派以上用药理论,《脾胃论》中清暑益气汤可图示为图4。此病是由于饮食不节、劳倦过度,损伤脾胃,再加上暑热天气而得。诸如泽泻、茯苓、灯芯草、通草、木通之类的药物,可以泻暑季湿邪之旺盛,祛脾胃湿浊,令津液化生,从而补益肺金肾水津液生化之不足。故而病机涉及中焦之脾胃、东方升阳之肝木、西方生津敛降之肺金、北方收藏之肾水。故用药当甘温补益,升脾胃之阳气;风药入肝以助阳气之升发;加强西方肺金凉降之力,以化湿热而生津液;北方肾水当利湿浊而以苦坚肾。方用黄芪益气固表止汗为君药;人参、当归、甘草、橘皮甘温,补中益气为臣药;苍术、白术、泽泻渗湿,升麻、葛根甘苦平,既能解肌清热,又能以风药而胜湿;湿多则饮食不消而为胀满痞闷,所以又用炒神曲之甘辛,青皮之辛温消食行气;“肾恶燥,急食辛以润之”,以黄柏的苦辛寒,再借用方中甘味药,共同发挥泻热滋阴补水的效果,以滋肾水生化之源;再以人参、五味子、麦冬,酸甘微寒,以救暑热伤肺,共为佐药。

图4 清暑益气汤图解

《辅行诀脏腑用药法要》是近代发现的一部敦煌遗书,一般认为是南北朝时期的著作,其书中用药极具规律性,若依方剂图解来看,药物可以五行、五脏方位而归纳之。其依据为五脏之“苦欲补泻”理论,肝欲散(辛补、酸泻、甘缓),心欲软(咸补、苦泻、酸收),脾欲缓(甘补、辛泻、苦燥),肺欲收(酸补、咸泻、辛散),肾欲坚(苦补、甘泻、咸润)。又选用代表性的5味药物各入其脏[7]。东方之药辛、散,如椒、桂、姜、细辛、附子;南方之药咸、软,如旋覆花、大黄、泽泻、厚朴、硝石;西方之药酸、收,如豉、枳实、芍药、五味子;北方之药苦、坚,如黄连、黄芩、术、竹叶、地黄、薯蓣;中央之药甘缓,如大枣、甘草、人参、麦冬、茯苓。某一方位之中又有五行的点位,五药归于五位,则其有25味药。如甘味药的五行分布以方剂图解可见图5。同时25味药又依五行生克而配伍,组成相应的大、小五脏补泻方,体系及为完备。

图5 味甘皆属土

清代黄元御倡导脏腑及六经气化学说[8],其著作《四圣心源》对中医的基础理论进行了系统的总结,以“五行-六气”为核心,高度概括了脏腑经络、精神气血、形体五官、五情、五气、五味营卫的相关理论。先贤论黄元御学术,谓 “黄元御著书,专主左升右降立说,以为心、肺阳也,随胃气而右降,降则化为阴;肝、肾阴也,随脾气而左升,升则化为阳。故戊己二土中气,四气之枢纽,百病之权衡,生死之门户,养生之道,治病之法,俱不可不谨于此。其书八种,直将《素问》《灵枢》《伤寒》《金匮》《本草》五大部圣经,俱笼入左升右降四字之中。”在黄元御理论中,“左右升降”可将所有方药归纳于此体系之中,如方药配伍方面,《长沙药解》卷一至卷四的药物排列顺序,初步体总结了肝木、肺金、心火、脾湿、肾水的用药规律。若以方剂图解表达,则《长沙药解》一书中的用药,归东方肝木之药,有当归、阿胶、地黄、芍药、防风、柴胡、黄芩、黄柏、桂枝、川芎、牡丹皮、桃仁等药;南方心火之药则有黄连、栀子、通草、朱砂、牡蛎、龙骨等;西方肺金之药则有瓜蒌实、麦冬、天冬、竹叶、百合、知母、石膏、桑根白皮等药;北方肾水之药则有附子、乌头等药;中央脾土之药有甘草、白术、人参、大枣等药;中央胃土之药则有半夏、生姜、厚朴等药[9]。

以黄元御《四圣心源》方剂黄芽汤为例,方解如下:黄芽汤,方名取升发脾中清阳之意。脾在五行为土,其色为黄;芽者,阳气萌发,故名黄芽。方用人参补益中气,使脾中清气上升;干姜大辛大热,以温脾中之阳,阳盛则湿去;甘草甘温益中,土盛则制水,并能调和诸药;茯苓淡渗利湿,以燥胃土,胃土燥则能和降。桂枝性温,主东方肝木温暖条达;肝木郁则生热,故用牡丹皮清肝活血。心主火,木郁化火,故用黄连清心;火旺刑金,故用白芍入肺以敛火,《黄帝内经》云:“心苦缓,急食酸以收之。”肺主气,肺不布津则气滞,故用陈皮理气燥湿,杏仁降利肺气。下焦肾水过寒,则木不得生,故用附子、川椒以暖肾水。诸药合用,以奏益气温中、祛逐寒湿之效,用于脾阳虚而生寒湿,清阳不升,浊阴不降,中气不能转运之证(见图6)。

图6 黄芽汤方阵图

同一药物点位的互换代表了不同医家的学术特点,所以南方心火位有时可以和北方肾水位互换,这就充分体现了不同医家的学术思想。在《难经·七十五难》即提倡“东方实、西方虚,泻南方、补北方”,依此补泻原则,则南方火常有余,寒、咸之品则归于心火之位,苦、热之药则归于北方肾水之位,后世医家多从此立论。然而在金元易水学派中,南方之病多火不足,热不能浮长,则苦热之品归于南方心火,北方水寒不足不能沉藏,咸寒之品则归于北方肾水。此外,一些医家对病机、药物的不同认识,也会出现同一药物占据不同点位的情况。比如白芍,若用于养肝柔肝,则位于肝木位;若用于敛火,则位于心火位;若用于敛肺气,则位于肺金位。故而以图解方式总结、归纳历代医家的方剂配伍,可以加深对其学术思想的理解,对研究医家的学术思想具有一定的意义。

因此,基于“五行-六气”理论的方剂图解模型,能在一定程度上构建方剂的配伍模型,不但可以分析病证的病机变化,表达人体寒热温凉、升降浮沉、生长收藏、寒热湿燥风火的病机,而且可以将方剂中的药物配伍进行解构,归纳入“五行-六气”的方剂图解模型中,使药物组成结构化,从而使方剂组成系统化,表达方式图像化、直观化,更好地体现了中医的整体观念,充分反映了方剂学融“理法方药”为一体的思路。故基于“五行-六气”理论的方剂图解,不但有利于研究历代医家的学术思想及配伍理论,而且在一定程度上对方剂学的学习、研究和临床运用均能提供有益的帮助。