县级政府决策能力评价体系构建研究

曾莉 李梦星

[摘 要]政府决策能力是国家治理能力现代化建设的核心和关键。我国县级政府普遍存在决策困境和决策能力滞后,基于组织决策和政府能力的理论分析,结合县域治理实践,采用层次分析法,从决策能力评价的结构、过程、结果三个维度,构建县级政府决策能力评价体系。

在評价维度上县级政府的决策过程是决策能力的关键环节,决策资源、决策结果、决策环境是重要因素,决策方案的形成环节、决策结果、财力和决策者素质等指标是决策能力重点考察对象。县级政府决策能力评价应关注决策的潜能和显能,强调决策能力的结构要素和功能要素,注重决策评价的科学性、民主性和规范性。

[关键词]县域治理;政府决策能力;评价体系;决策现代化

中图分类号:C934 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2022)02-0043-11

决策现代化已被提到国家治理体系和治理能力建设的新高度,提升政府决策能力是推进国家治理现代化的基本要求。

政府管理活动中决策环节是关键,政府决策能力对政府有效履行职能、实现公共价值、推进治理创新具有决定性作用。当前,

公共治理范式变革为政府决策效能提升注入新内涵,即政府决策过程需始终坚持以人民为中心,拥有技术驱动的有效的系统的动态决策能力,以切实高效能解决公共问题。随着我国全面深化改革的纵深推进,政府职权逐渐向基层下移,县级政府作为我国治理结构最完备的“基层政府”,面对日益复杂的公共事务及常态化的基层治理创新,其在科学决策、统筹规划、引导创新等方面的职能凸显,传统的“被动执行”已无法适应简政放权效能革命的需要,推进县级政府决策能力现代化建设势在必行。

当前,我国地方政府治理的诸多问题源自政府决策能力滞后,其中处于“基层”的县级政府普遍存在“重执行轻决策”的现象,基层决策困境凸显,决策能力不足。一方面,国家宏观政策需要地方政府结合治理实践贯彻落实,而县级政府的决策自主性相对较大,这对其决策能力也是很大的考验,因为县级政府作为管“民”的政府,其决策能力的强弱直接影响民众福祉的实现程度;另一方面,县级政府的决策资源和辅助支持系统相对薄弱,决策开放度不高,加之县域治理直接面对民众,治理对象多元,治理方式的正式性和非正式性并存,故决策失误的风险较大。总之,我国县级政府决策能力与全面深化改革的任务目标相去甚远,决策能力建设明显滞后。能力评价体系作为政府决策能力建设的“风向标”和“指挥棒”,有助于引导县级政府决策能力的发展,激发县级政府自主决策的潜能,故建构一套科学系统的县级政府决策能力评价体系尤显重要。本研究拟采用层次分析法(AHP),立足“结构-过程-结果”的理论视角,构建适合县级(不含市辖区)政府的决策能力评价体系,为科学识别县级政府的决策风险,推动县级政府由“被动执行”向“主动决策”转变,也为基层政府决策能力的现代化发展提供理论支撑。

一、文献回顾

管理就是决策[1](P33),决策贯穿于组织运行的整个过程,主要包括情报活动、设计活动、抉择活动和审查活动。决策能力是现代政府的核心软实力[2],是政府能力建设的关键内容。政府能力的内涵国内外研究者理解各异,归纳起来主要有三种。

一是政府能否成功适应环境挑战,获取和整合资源,满足公民基本需求的生存能力[3](P433),强调政府能力的适应性和可变性,关注职能履行的条件。二是政府依据公共权力,通过制定政策和组织动员,将自己的意志和目标转化为现实的能力[4](P12)[5],强调能力的有效性和目的性。三是政府在既定的体制下,通过制定和执行公共政策,最大可能地动员、配置和利用资源,为社会提供公共服务,促进国家和社会发展的能力[6](P6)[7],强调能力的系统性或综合性。以上观点呈现三种不同的政府能力观,政府决策能力具有动态性、有效性和系统性三个特征。县级政府决策能力是县级政府为解决县域社会公共问题,实现县域公共利益,结合县域社会实际,在综合运用政治、财力、人力、物力、信息等各种资源的基础上,制定和选择行动方案的能力[8]。此概念体现了县级政府决策能力的目的性,即为了解决社会问题,也涵括了决策能力的动态性,即立足县域社会的发展实际,但未能关注政府决策能力的系统性内涵。

政府决策能力究竟由哪些要素构成?已有研究主要从决策理论研究着手探讨此问题。关于决策过程研究,大致有三种理论模型:一是关注决策独立且连续的决策阶段模型;二是关注问题、方案和政治等多源流交汇的决策源流模型;三是关注参与者之间交流互动的决策回合模型[9]。政府决策能力是由多种要素构成的,已有研究主要基于决策阶段模型,将政府决策能力划分为设计能力、沟通能力、引导能力、法治能力[10],或者判断能力、行动能力、组织能力、控制能力[11]等。有研究者综合源流模型和阶段模型,认为政府决策能力包括价值导向能力、目标获取与锁定能力、资源动员与整合能力、制度完善与运行能力、环境协调能力、学习与适应能力、供给能力,以及决策技术应用与创新能力等[2]。这些研究大多是较分散的能力结构要素分析,尚缺乏具有逻辑自洽的能力框架探讨。

相较于决策能力的构成分析,探讨决策影响因素的文献更为丰富。决策者如何影响决策,是已有研究的主流,在思维认知角度方面,决策者的认知局限和团体迷思会影响决策[12];在心理动机角度方面,决策者的公共服务动机将影响决策[13];同时,不同身份的决策者其决策习惯会不同[14]。除决策者的个体因素之外,组织的其他结构因素也被研究者纳入考量,如政府的预算缩减会导致决策的集中化[15];行政体制的灵活性会影响危机中的政府决策[16]。

政府组织的公共性、民主性等价值属性的发挥程度被认为是影响决策的重要因素。政府决策中的公民参与是讨论较多的议题,如公民与政府在网络上的互动,促进了居民参与从而提升了决策质量[17];决策程序的公平性和透明性会影响公民参与,进而影响政府的决策[18]。

如何评价政府决策能力?学界先后经历了“测量—描述—判断—综合”等研究阶段,且评价标准从最初仅关注客观测量到兼顾事实和价值[19](P202-234),并认为政府决策能力的评价,既需要考虑决策能力的技术理性,如效率性、可行性和效益性等标准[20],也需要结合决策能力的價值理性,如公平、民主、合法性和回应性等标准[21]。

经过长期的研究积累,政府决策能力评价形成了内容丰富的指标库,维顿基于评价的不同标准,归纳出包括成本-收益模型、生产率模型和利益相关者模型在内的十种模型[22](P35-92),在进行评价时可以根据所研究的政策进行选择、排序和组合,形成相应的评价模型。在评价视角方面,已有研究主要涉及决策制度评价、决策效果评价、决策过程评价三类。决策制度视角关注政府决策中合法性审查制度、专家论证与听取意见制度、集体决策制度、风险评价制度、结果公开制度、信息追踪与反馈制度等的完备性[23]。决策效果视角主要关注决策的经济效益、社会效益和环境效益[24],同时根据结果来评价决策的目标实现度、效率和成本[25]。决策过程视角大多关注危机事件、邻避事件等特殊领域决策中的公民参与问题[26]。事实上,这些评价视角呈现了决策能力评价的“结构、过程、结果”三个基本维度,为本研究分析框架的建构提供了重要的理论基础。

总之,国内外专门针对县级政府决策能力评价的研究甚少,但与政府决策能力相关的一般性研究比较成熟,为政府决策能力评价体系构建提供了重要的理论基础。一是为政府决策能力的结构解析提供了思路;二是为决策效果影响因素的实证检验提供了证据支撑;三是为学术界对各种评价工具的理论回应提供了支持。实际上,鲜有融会贯通这三方面的研究成果。一方面,已有研究囿于决策能力的理论探讨,忽视决策评价的现实需要,抑或评价指标过于宽泛,评价体系的操作性不强;另一方面,决策能力评价未能吸收政府能力特别是决策能力的理论成果,评价工具存在片面性。为适应新发展阶段国家对县级政府决策能力提升的迫切要求,本研究试图在理解县级政府决策能力内涵的基础上,分析政府决策能力的构念因素,建构县级政府决策能力评价的理论框架及操作体系。

二、县级政府决策能力评价指标体系的理论建构

(一)县级政府决策能力的内涵

关于县级政府决策能力的内涵,针对性的界定很少。县级政府决策能力一般是指县级政府为解决县域治理问题,依据既定政策和法律,借助一定的决策资源、规则和技术,进行情报活动、设计活动、决策活动和审查活动,以产生科学合理的行动方案的能量总和。县级政府决策能力具有复杂性和多维性,其内涵可以借助“潜能”与“显能”之间的辩证关系进行理解。“潜”与“显”是对立统一的一对矛盾,“潜”是“显”的基础,“显”是“潜”的结果,不能只是急功近利一味追求“形象工程”[27](P108)。政府决策能力同样分为潜在能力和显在能力[28],潜在能力为显在能力的实现提供基础,显在能力是潜在能力的外在表现,潜在指标的重要性不可忽视[29]。这种二分法既体现了能力形成的内隐条件,又呈现了能力的外显结果[30]。县域治理之于国家治理,具有极强的基层性、多元性和非正式性,故县级政府能力的潜在指标尤其关键,其决策能力也涵括了潜能和显能两个维度。

县域资源环境的基础性约束是县级政府决策能力面临的潜在考验,也是县级政府决策能力的结构要素;而决策过程和决策实施结果,将成为县级政府决策能力的功能要素。结构要素建构其潜在能力,功能要素决定其显在能力。

(二)县级政府决策能力的评价思路

已有研究大多基于西蒙的决策过程理论,并结合政府决策实践进行相关问题的探讨。聚焦决策过程的动态视角,在突出政府决策能力评价重点的同时,反映了单一过程视角的不足。因为政府决策能力不仅体现为显在的过程性指标和结果性指标,而且体现为潜在的结构性指标,县级政府决策能力尤其如此。为此,本研究借助“结构-过程-结果”三维分析视角[31](P4-7),建构县级政府决策能力评价的理论思路。

1.结构基础视角。政府拥有的资源及其所处的环境,是政府决策能力发挥的前提条件。

政府能力可以视作应对环境挑战的能力[3](P433);从规范研究角度看,政府能力来源于权力、财力、人力、文化、权威、信息、制度七种资源[32];从实证角度看,政府能力的强弱在一定程度与经济实力和政治地位一致[33]。相应地,政府决策能力的强弱,同样取决于各种决策资源的支持程度,以及资源得以动员、整合与配置的有效程度[34]。就地方政府决策实践而言,省市级政府的决策资源相对比较充足,而县级政府普遍存在财政负担重、人力资源紧缺、信息壁垒等问题,这些都影响着县级政府决策能力的发展。

2.行为过程视角。现代组织决策是由“情报—设计—抉择—审查”四个环节组成的管理过程[1](P34),组织能力是在管理或行为过程中逐步集成的[35]。过程视角的政府能力研究,大多沿着决策过程的理论思路,将政府能力分解为不同运行环节的能力。从战略管理的角度可以将

政府能力分为制定、实施和评价三阶段能力[36],从公共政策的角度可以将政府能力分为问题认定、方案规划及选择、执行、评估和调整五阶段的能力[37]。结合西蒙的决策过程理论及县级政府决策能力的内涵,同样可以将其分解为“情报—设计—抉择—审查”四个环节的能力,其中每个环节的能力水平都将直接影响决策能力的整体发挥。同时,县级政府决策能力的过程指标还需关注合法性,当前基层政府的“关门决策”“一言堂”等问题损害了公民知情权和决策民主性,进而可能导致县级政府决策低效或失误。

3.产出结果视角。有效性是政府能力的核心内涵[38](P435),政府能力就是政府有能力做自己想做的事。

衡量政府是否“做成”了自己想做的事,是政府能力评价的最直观方法。就县级政府决策能力评价而言,产出结果维度不可或缺。首先,决策存在的意义在于解决县域治理的实际问题,没有实现目标的决策就是失策,尽管决策过程中的合规律性非常重要,但合目的性也是评价决策的关键维度。其次,决策效果评价具有极强的现实意义,它为政策的变迁、更进、创新等提供依据,还为县域决策者提供管理控制或监督的工具,有助于提升决策的科学性和民主性[39]。最后,县级政府作为国家政策的执行层,如何实现“对上对下”的双重负责,国家制度优势如何转化为治理效能,某种程度上取决于县级政府决策的产出效果,如决策风险的最小化、决策目标的达成度、群众的满意度。

(三)县级政府决策能力评价的内容要素与理论框架

在厘清宏观层面的理论思路之后,我们将对县级政府决策能力评价的内容要素进行解析。首先,在结构基础方面,与县级政府决策能力相关的有两类要素:一是政府自身拥有的与决策相关的资源要素;二是作为决策者所处的外部环境要素。前者对于县级政府决策的作用更加直接,因为输入决策活动中的资源是否充足,直接关系到决策的成效;后者发挥着承载支撑的作用,间接影响着政府决策。具体而言,决策环境主要聚焦组织(内部)环境、经济环境和社会环境等要素,决策资源包括人力资源、财政资源和信息资源等要素。其次,在行为过程方面,由于决策能力的动态性十分突出,故直接考察决策过程中各个环节的能力要素。按照西蒙的决策四阶段理论,可以将县级政府的决策过程分解为问题认定能力、方案设计能力、方案抉择能力和决策调适能力。最后,在产出结果方面,决策的产出结果就是解决问题的计划方案,但在评价决策是否科学有效时,仅仅关注决策文本并不能达成决策目标,而应当着眼于方案的实施结果。决策的实施结果表现为三个方面:一是在决策风险频发的大背景下,加强决策的风险防控尤其重要,故需考虑决策的风险防控能力;二是实现了决策的目标和要求,即决策效果;三是决策相关方对决策结果的满意度,即决策满意度。

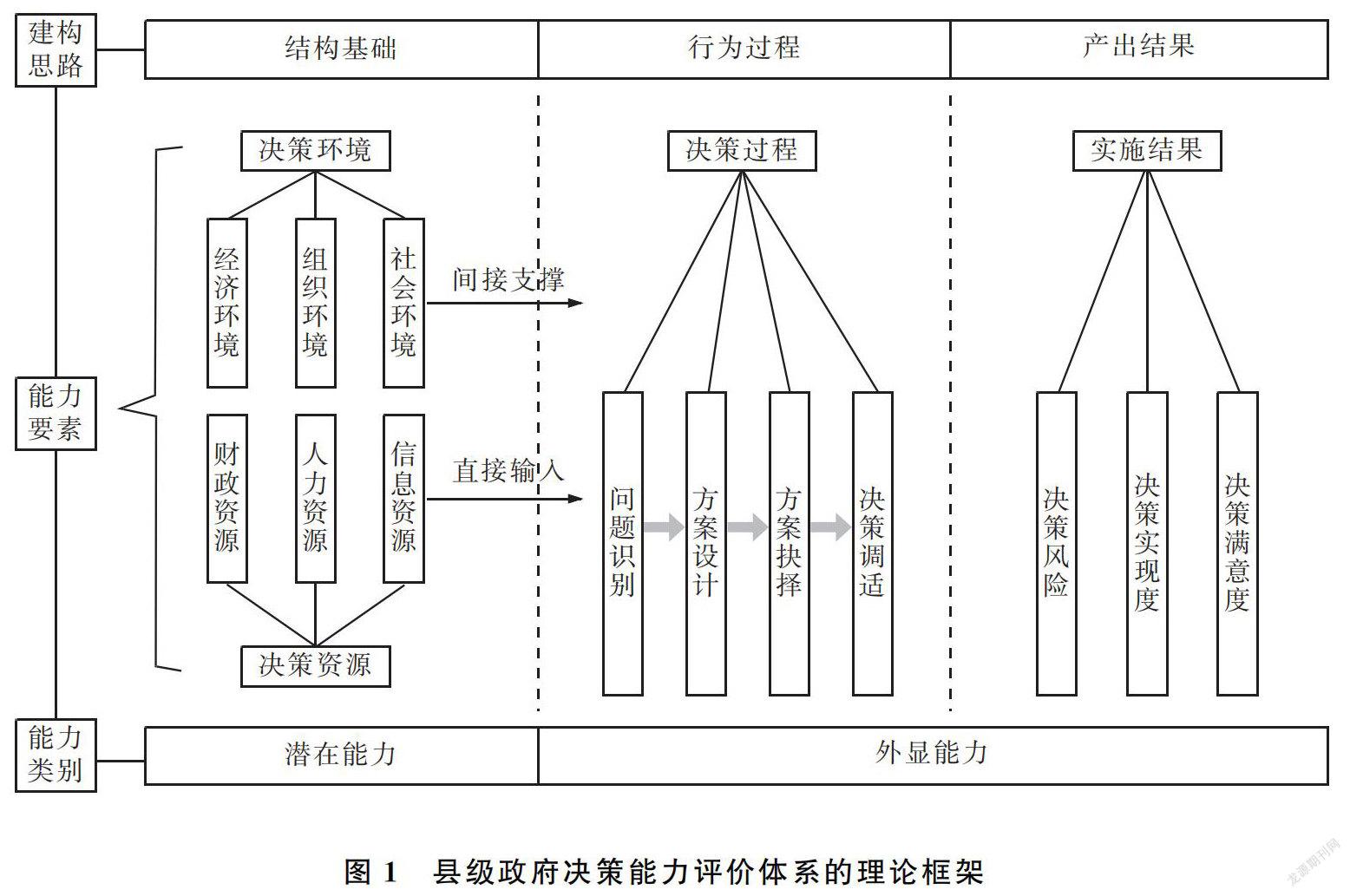

本研究借助“结构-过程-结果”的理论思路,建构县级政府决策能力的评价指标体系,该体系不仅关注县级政府决策的潜能和显能要素,也强调评价体系建构的系统性。其中,环境和资源是结构性的基础条件,决策过程是管理行为的质量保证,决策实施结果是目标达成的表现,三个维度之间层层递进(见图1)。

三、县级政府决策能力评价指标体系的设计与筛选

(一)指标体系的初步构建

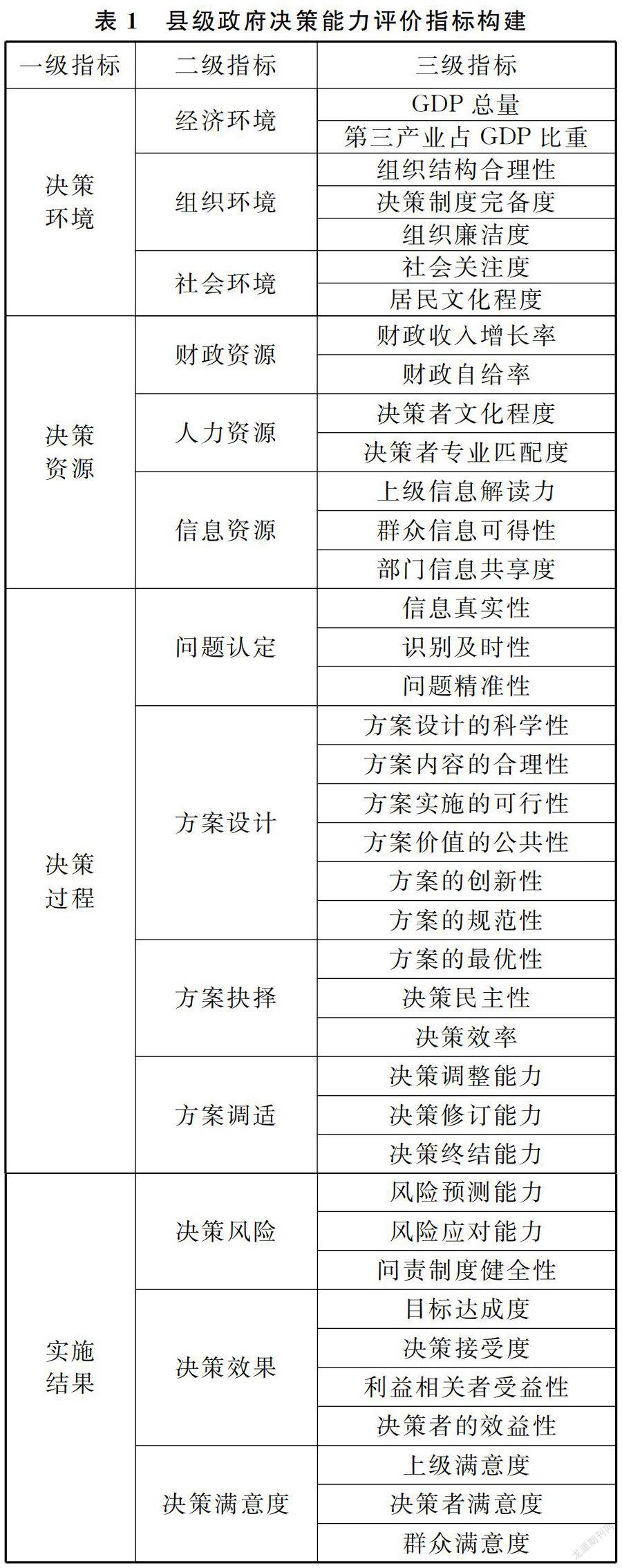

本研究设计了决策环境、决策资源、决策过程和实施结果四个一级指标,以及若干二级指标和三级指标(见表1)。

1.决策环境指标。决策环境关注决策行为发生的空间载体和资源根基,在整个决策系统中发挥着支撑作用。本研究选取了对决策最重要的三种环境,即经济环境、组织环境和社会环境。

经济环境是决策能力生成的物质性基础,在形塑政府能力上发挥着重要作用。现代化的经济环境通常意味着开放进步的社会风气和治理理念,进而生成高效优质的政府能力。经济水平的总体发达和产业结构的合理构成是经济环境现代化的主要体现,因而经济环境指标主要考察

当地的经济发展水平和产业现代化程度,设置GDP总量、第三产业占GDP比重2个三级指标。

组织环境包括行政系统内部正式的制度安排和非正式的理念文化,该指标主要关注政府内部的组织结构、制度规章和文化氛围。一是考察组织结构的合理性。决策作为一项过程性活动,各个子环节由不同的政府部门负责执行,不仅需要部门的设置能够反映发挥决策的各项功能,而且需要部门间充分的意见交流与业务沟通,因而组织结构是否具有合理性至关重要。二是考察决策制度的完备性。

这需要完善决策相关的制度规章,在总体布局上设计决策的发起、论证、决定、评估和问责各环节,细节上规范资金投入、人员责任、开展形式,以使决策有章可循、依规而行。三是考察组织的廉洁度。政府决策不能囿于个人利益和部门本位,廉洁奉公的组织环境既是高效行政的效率基础,也是服务民众的价值前提。

社会环境包含能够输入决策活动的社会资源和匹配适应决策活动开展的社会条件两方面,主要考察当地的社会文明程度和与决策相关的社会注意力因素。在社会文明程度方面,现代化的决策不是政府内部的行政行为,而是政府与社会互动交流的治理活动,需要民众主动积极的参与配合,在议程设计、方案论证和过程监督等方面发挥有效作用,相应设置了群众文化素质指标。社会注意力能为决策开展提供催动能量,社会的高度关注能够推动社会需求更快地进入政府议程,并且为之输入更多的行政和社会力量,相应设置了社会关注度指标进行考察。

2.决策资源指标。决策者进行决策时,不仅需要充分的信息资源为决策提供参考,而且需要财政资金为决策活动的开展提供支持,还需要富有经验和知识的团队进行设计论证。因此,决策资源维度设置了信息资源、财政资源和人力资源。从来源构成分析,决策所需信息一般来自上级、部门间和社会三方面。对于上级信息,关键是理解政策精神并结合实际进行具体化;对于部门信息,重点是各部门信息灵活互通;对于社会信息,核心是能够突破科层壁垒倾听民众声音,因而相应设置了上级信息解读力、部门信息共享度、群众信息可得性3个指标。财政资源方面,充足丰富和稳步增长的财政收入是政府能力能够有效发挥的根本,决策过程中的调研、论证和评估都需要直接的经费支持,因此,需要关注财政收入的存量和增量,相应设置了财政收入自给率和财政收入增长率2个指标。人力资源方面,决策者是影响决策进行的直接主体,狭义的决策能力实际上就是决策者的领导能力,决策者既要具备知识广度以应对不时之需,又要具备专业深度以有效处理分内之事,故决策者文化程度和决策者专业化水平是考察的重点。

3.决策过程指标。根据决策过程理论,在决策过程维度设置了问题认定、方案设计、方案抉择和决策调适4个二级指标。

问题识别能力是衡量政府发现决策问题、了解问题和确定问题的指标。政府越早发现问题,越有可能及时解决问题,从而减少问题造成的社会成本和风险,将行政消耗降到最低;在诸多社会问题中,政府只会采纳兼具技术和价值可行性的议案[18],这就需要精准识别问题,将有限的治理资源投入到社会迫切需要回应的问题上。信息是所有决策活动开展的基础,在数字时代所有个体都能参与信息的制造和传播,使得信息呈现爆炸式增长和真假难辨的态势,决策者需要在信息海洋中瞄准关键信息,确定信息真伪,因此,需要测量信息的真实性,

相应设置了识别及时性、问题精准性和信息真实性3个三级指标,以考察问题认定的“快、准、真”。

方案设计關注方案形成的质量。在一般决策领域,评价方案设计好坏的标准主要有设计过程的经济性、可行性和科学性。在县级政府决策评价上,还需考虑政府行政管理的特殊性要求,即民主性、公共性和合法性,改变将政府决策作为一项组织内部管理活动的观念,赋予政府决策满足人民利益需求,推动经济社会健康发展的公共治理价值。民主性主要由专家论证、内部商讨和公民参与等指标体现,公共性由方案的价值取向体现,合法性由方案本身及形成程序体现。此外,在社会事务日益复杂多变的背景下,“循规蹈矩”的决策越来越不能适应实际治理需求,建设具有创新精神的政府已成为顶层设计和社会呼吁的政府建设导向,创新的第一步表现为提出新理念、新办法、新技术,就是决策要具有创新性,方案设计还需体现创新性。

方案抉择考察抉择的过程和结果。从结果来看,问题的复杂性和认知能力的局限性使得完美的决策是不存在的,只存在满意的决策,因此,评价方案抉择的标准是相对最优性,即尽管所选方案存在缺陷,但在所有备选方案中其综合质量最高,具有相对的最优性,这要求决策者能够协调好一项决策对不同主体造成的差异影响,尽量使决策能够为多数利益主体带来利益上的提升,同时要处理好当前收益和长远发展的关系,方案抉择的最优性对决策者的能力提出了更高的要求。从过程来看,抉择环节还应该具有民主性和高效率,不仅方案的确定要经过内部和外部的民主论证,而且方案的确定不能耗费过多时间,妨碍问题的及时解决。故方案的最优性、决策民主性和决策效率尤为关键。

决策调适方面,决策过程中的有限理性和社会现实的复杂变化使决策在实行之后必须不断调适修正。在实际中,面对决策应用到现实中出现的偏误,政府需要充分了解社会问题的真实情景与变化情况,仔细审视决策过程中可能出现的不足与缺漏,从而确定决策偏误的等级与应对手段,采取调整、修订和终结三种方式进行及时调适修正,以减小和避免决策偏误带来的社会成本,确保政策目标的成功实现,这实际上是一种再决策过程,因此,决策调整能力、决策修订能力和决策终结能力值得关注。

4.实施结果指标。实施结果维度设置了决策风险、决策效果和决策满意度3个二级指标。决策风险方面,当前我们需要改变过去无视和轻视风险的治理观念,将风险因素纳入政府行政和治理的各个方面。尽管不存在绝对零风险的行政行为,但可以通过强化风险预测和风险应对建设,在风险的酝酿阶段将风险阻断消灭,从而减小风险的社会危害和成本。同时,重视问责制度的功能作用,明确决策行为的责任主体,考察相关部门个人的监督责任、领导责任和执行责任,通过强化问责的方式督促决策者依规决策、民主决策和科学决策。相应地,需要从功能和结构的角度考察风险预测能力、风险应对能力和问责制度健全性。

县级政府身份的多重性使其决策具有丰富的目标意涵,作为一级完整的行政组织,其决策需要解决自身的任务需求,作为行政体系内的基层执行者,其决策需要贯彻执行上级精神意见,作为县域社会治理者,其决策需要满足人民群众需求,解决社会治理问题,因此,决策效果方面,目标达成度、决策接受度、利益相关者受益性和决策者的效益性是考核决策效果的重点。决策满意度方面,基于以人民为中心的指导思想,本研究从决策相关的利益主体出发,需要重点考察上级满意度、决策者满意度和利益相关者满意度,这些也是决策实施的最终指向。

(二)评价指标的筛选

本研究采用隶属度分析,对初步建成的评价指标进行筛选。关于研究样本的选择,我们选取了在县级政府决策领域有相关理论认知或实践经验的理论界和实务界人士。本次问卷于2020年4月通过“问卷星”平台进行填答,样本分布在上海、江苏、广东、安徽、浙江、重庆、四川、河南、海南、湖北等省市,发放问卷共计220份,回收问卷205份,其中有效问卷200份,有效问卷的回收率为90.9%。专家职业组成为政府机关公务员

(66%)、高校及科研院所研究人员(23%)、企业高层管理人员(11%)。专家的学历结构为政治学、行政管理学、公共政策学等领域的博士(14.5%)、硕士(54%)、大学本科或专科(31%)、高中及以下(0.5%)。

隶属度为模糊数学中的概念,可以将县级政府决策能力评价指标体系看作一个模糊集合,每个评价指标是模糊集合中的一个元素,对每个指标进行隶属度分析。隶属度的大小与指标在指标体系的重要性呈正相关,是否保留指标取决于隶属度与临界值的大小关系,隶属度大于临界值,保留该指标,

反之删除。经计算,本研究的隶属度临界值97%。因此,在显著性水平为0.01时,当某指标的隶属度小于97%时,应当予以删除。在本研究的39个指标中,有5个指标的隶属度低于97%,分别是GDP总量、第三产业占GDP比重、居民文化素质、财政自给率和方案创新性。此外,在问卷的意见反馈中,有多位专家指出县级政府的决策一定程度存在目光短浅、缺乏长远规划的问题,结合县级政府决策活动的实际需要,本研究对指标体系的初步框架进行了完善,增加了“方案的战略性”这一指标。

四、县级政府决策能力评价指标的权重确定

本研究采用层次分析法设置指标权重。层次分析法(AHP)是指将复杂的多目标决策问题进行指标分层,通过定性指标模糊量化计算出层次排序(权值),以确定指标相对重要性的一种方法。第一步,建立层级结构模型。立足目标问题的性质和内涵,确定总目标和多个组成因素,然后根据指标因素之间的隶属关系形成层次结构。处于结构中最上层的为目标层,本研究中为县级政府的决策能力,中间层包括准则层和子准则层,对应一级指标和二级指标,最底层为方案层,对应三级指标。第二步,构建两两比较判断矩阵。采用Saaty标度法对各个指标的相对重要性进行赋值,构成判断矩阵并形成调查问卷。第三步,进行层次单排序和一致性检验。层次单排序是根据判断矩阵计算该层次因素对于上层某一因素的具体权值;由于专家判断相对重要性,会受到主观因素的影响,矩阵可能出现不一致的问题,因此,需对判断矩阵的一致性进行检验。

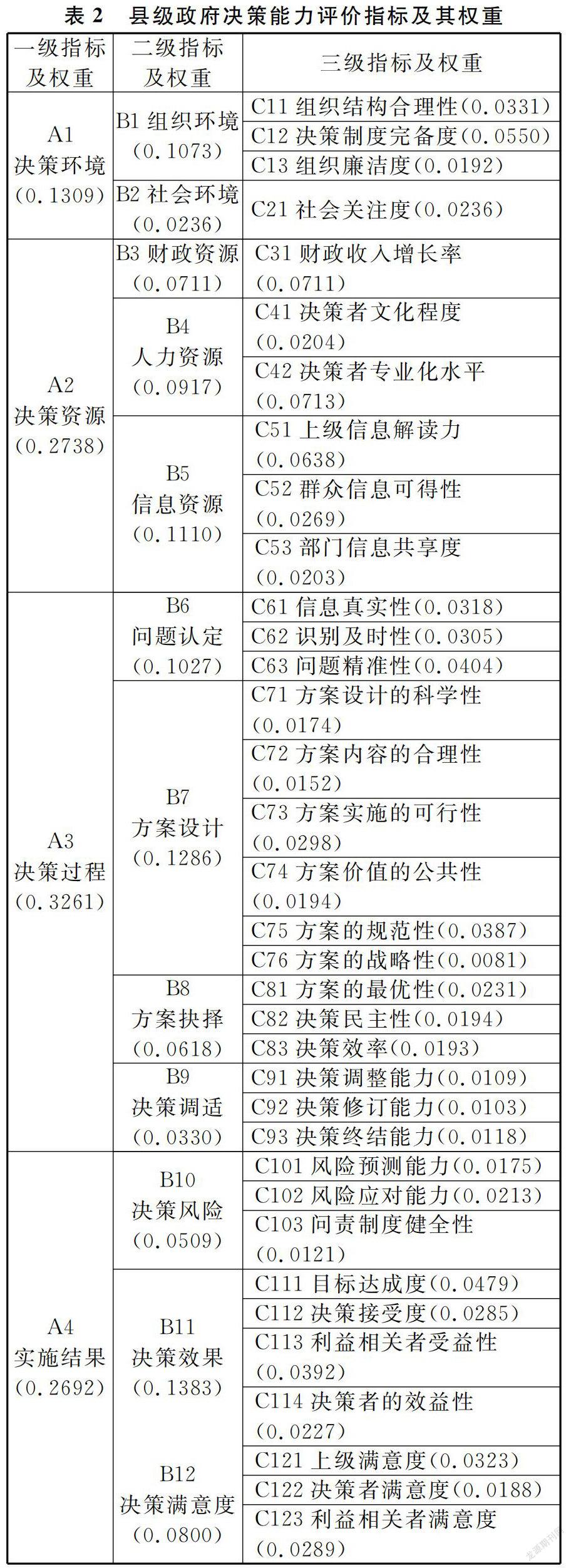

本研究首先根据层次分析法两两比较和1-9打分的特性,设计了专家咨询问卷,邀请29位权威专家对评价指标体系中的各级指标进行比较打分,共发放问卷29份,回收问卷29份,其中有效问卷25份,有效问卷回收率为86.2%。专家的职业构成为:县处级和正科级以上领导(55.1%)、高校政府绩效评估和公共政策领域且具博士学历的专家(44.9%)。随后,采用层次分析法软件yaahp10.1进行权值计算和检验,最终得出县级政府决策能力评价指标体系中各级指标的权重(见表2)。

分析结果显示,一级指标的权重分别为决策环境(0.1309)、决策资源(0.2738)、決策过程(0.3261)和决策结果(0.2692),权重的大小分布基本符合决策能力的内涵特征。其中,潜在能力的指标权值为0.4047,显在能力的权值为0.5953,这意味着在县级政府决策能力评价中潜在能力不可忽视。二级指标中,决策效果权重最大(0.1383),其次为方案设计(0.1286),说明在评价决策能力时,方案的形成环节及最终的实施结果是重点考察对象,这与一般绩效评估的结论基本一致。在三级指标中,权重最大的三个指标为财政收入增长率(0.0711)、决策者专业化水平(0.0713)、上级信息解读力(0.0638),说明县域财力和决策者自身的素质是影响决策能力的关键因素,这在基层政府决策能力建设中应引起重视。

五、结论与讨论

国家治理体系和治理能力现代化战略,为我国政府治理范式的革新提供了历史契机,作为公共行政核心环节的政府决策,

需要协同相关治理领域,吸收治理现代化的价值内涵,实现政府决策能力的现代化转型。本研究基于决策现代化理念,在梳理政府能力和组织决策文献的基础上,提出了评价县级政府决策能力的“结构-过程-结果”之理论框架,并采用层析分析法,构建了县级政府决策能力的评价指标体系。研究结果表明,县级政府决策的潜在能力(即环境和资源要素)不可忽视,基层决策者应力避“面子工程”和形式主义,加强基于民生福祉的潜在能力建设。同时,决策效果和方案设计至关重要,决策方案应紧扣实际问题的解决效果,且在决策实施中应特别关注县域财力和决策者自身的素质。结合本研究对县级政府决策能力评价体系的理论构建,以及专家对指标权重确定的经验判断,我们认为推进县级政府决策能力评价的理论研究和实践探索,需关注五个方面的问题。

第一,就决策主体看,应从政府内部控制转向多元主体参与。作为政府行政活动的核心环节,决策活动应由政府主导实施,但不应是县级政府部门和领导的关门式决策,政府应该在承担元治理主体责任的同时,秉持开放包容的决策理念,构建多元主体参与的决策格局或决策结构。在主体的构成上,县级政府各个相关部门、专家、社会舆论和民众等能为政府决策贡献资源智识,受到政府决策影响的相关主体都应该被纳入决策过程及后续评價中,并根据其在决策环节发挥的作用和受到的影响来确定参与权重和方式。在参与流程上,多元主体参与应是全过程的参与。在决策前端,决策议题的形成应源于社会需求和意见的建构;在决策中端,决策活动的推动应是多方主体的建言献策和民主讨论;在决策后端,决策效果的评价应体现多方主体的获得感和满意度。

第二,就决策资源看,应从输入显在资源深入到发展综合能力。传统政府决策建设优化的逻辑起点是输入更多的显在资源,如争取更多财政资金、设立名目繁多的智库机构、大搞满意度调查,盲从这种路径会导致“以果代因”“浮于表面”的简化逻辑,陷入“看起来都好,做起来都不好”的困境。治理现代化范式下,政府决策过程优化应重视法律法规、体系制度、行政文化对于政府决策能力发挥的决定性作用,而非过去依靠行政运动、过度抽取社会和市场资源来获取决策结果。发展政府决策的综合能力,应以一种整体性思维去审视决策过程各环节的耦合情况,以一种战略性的眼光去考察决策能力的发展潜能,这也符合数字时代的公共治理要求。

第三,就决策过程看,应重视决策过程的合理性和完备性。合理完备的组织决策应包括“情报—设计—抉择—审查”四个环节,任一环节的缺失都将引发决策失败或组织发展的深层隐患。推进决策能力建设,县级政府应重视完整的决策体系构建,改变拍脑袋作决策的不良习惯,在决策各环节加强制度建设和人员培训,形成合理完备的决策流程。同时,决策过程不应“只顾低头拉车,忘记抬头看路”,只关注决策是否合乎规范及是否能够解决眼下问题,还要重视决策过程的民主性、公共性、战略性等现代决策标准。

第四,就决策价值看,应从合规有效拓展为现代化决策观。传统决策观对决策过程合乎规定、决策收益大于成本的片面强调,是县级政府决策墨守成规、忽视人民利益的思想根源。提升政府决策能力,推动政府决策迈向现代化,应着力形成现代化决策观。一方面,紧扣决策科学性、民主性和规范性的基本要求,确保县级政府决策结果能够紧扣公共治理问题和社会需求;另一方面,着重培养发展县级政府决策的战略性、创新性等现代性治理标准,以推动县域有为政府建设,变政府被动回应社会问题为主动引领社会治理。

第五,就决策结果看,应重视决策结果的多方受益并为未来决策提供经验借鉴。作为社会治理体系中的元治理主体,县级政府决策将影响到社会系统的方方面面,在决策效果的评价上,应以多方受益为优质决策的评价标准。县级政府作为我国治理结构最完备的“基层政府”,既要贯彻上级指示,又要完成属地任务目标,还要回应社会需求,因此,县级政府决策理应是三方主体受益或满意的决策。同时,应将评价结果作为决策能力提升的助推器,通过考察审视决策结果的成效和不足,反思决策环境、决策资源和决策过程的不足,为决策能力建设提供依据。

本研究借助“潜能”和“显能”的辩证关系分析县级政府决策能力,注重“结构-功能”视角下政府决策能力建构的内隐条件和外显结果,

对基层政府决策能力单向度进行了研究。同时,针对县级政府决策能力评价,提出了基于“结构-过程-结果”的理论框架,构建了系统的评价指标体系,为研判县级乃至基层政府决策能力提供了理论支持。本研究建构的指标体系试图反映县级政府决策能力的结构要素和功能要素,兼顾县级政府决策的潜能和显能,在指标的设置上注重考察县级政府决策的科学性、民主性、规范性和公共性。县级政府决策能力现代化是一项长远的发展战略,本研究旨在发挥能力评价的风向标和指挥棒作用,借助科学的筛选指标和权重确定方法,建构县级政府决策能力评价的指标体系,为提升县级政府决策能力提供重要抓手。同时,县级政府决策能力建设是一项复杂的系统工程,县域治理场景的特殊性、地域的异质性、治理目标的多元性、职能边界的模糊性等,对县级政府决策能力评价体系的合理应用考验重重。基层政府决策能力建设不仅是一项技术,也是一门艺术,如何将理论成果有效融入简政放权的改革场景,切实推进基层政府决策能力的实质性提升,将是本研究未来推进的重要方向。

参考文献:

[1][美]赫伯特·西蒙. 管理决策新科学[M]. 北京:中国社会科学出版社,1982.

[2]黄健荣.中国若干重要领域政府决策能力论析[J].南京社会科学,2013,(1).

[3][美]加布里埃尔·阿尔蒙德.比较政治学:体系、过程和政策[M]. 上海:上海译文出版社,1998.

[4][美]萨缪尔·亨廷顿. 变化社会中的政治秩序[M]. 上海:上海人民出版社,2008.

[5]金太军.政府能力引论[J].宁夏社会科学,1998,(6).

[6]王绍光,胡鞍钢.中国国家能力报告[M].沈阳:辽宁人民出版社,1993.

[7]施雪华. 论政府能力及其特性[J].政治学研究,1996,(1).

[8]刘 超,胡 伟.我国县级政府决策能力:问题与对策——基于新制度主义视角的分析[J].吉首大学学报(社会科学版),2012,(5).

[9]Geert R.Teisman.Models for Research into Decision-making Processes:On Phases,Streams and Decision-making Rounds[J].Public Administration,2000,(4).

[10]王雅琴.公众参与背景下的政府决策能力建设[J].中国行政管理,2014,(9).

[11]李 宏.突发事件应急决策能力评价与提升[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2012,(6).

[12]Steven Kelman,Ronald Sanders,Gayatri Pandit. “I Wont Back Down?” Complexity and Courage in Government Executive Decision Making

[J].Public Administration Review,2016,(3).

[13]StazykEC,DavisRS.Taking the“High Road”:Does Public Service Motivation Alter Ethical Decision-Making Processes? [J].Public Administration,2015,(3).

[14]P.Edward French.Executive Behavior and Decision Making in Small U.S.Cities[J].The American Review of Public Administration,2004,(1).

[15]Ringa Raudla,James W.Douglas,Tiina Randma-Liiv,Riin Savi.The Impact of Fiscal Crisis on Decision‐Making Processes in European Governments:Dynamics of a Centralization Cascade[J].Public Administration Review,2015,(6).

[16]Liwei Zhang,Kelin Chen,Ji Zhao. Evidence-Based Decision-Making for a Public Health Emergency in China:Easier Said Than Done[J].The American Review of Public Administration,2020,(6-7).

[17]Mark D.Robbins,Bill Simonsen,Barry Feldman. Citizens and Resource Allocation: Improving Decision Making with Interactive Web-Based Citizen Participation[J].Public Administration Review,2008,(3).

[18]Gregory A.Porumbescu,Stephan Grimmelikhuijsen.Linking Decision-Making Procedures to Decision Acceptance and Citizen Voice:Evidence from Two Studies[J].The American Review of Public Administration,2018,(8).

[19]Guba EG,Lincoln YS.The Countenances of Fourth Generation Evaluation: Description,Judgement and Negotiation[M].Sage,1987.

[20]楊润美,邓 崧.大数据时代行政决策评估进展研究[J].电子政务,2015,(11).

[21]江国华,梅 扬.地方行政决策程序立法的考察与评估[J].湖北社会科学,2017,(4).

[22]Evert Vedung.Public Policy and Program Evaluation[M].Transaction Publishers,1997.

[23]王青斌.我国行政决策制度建构的实证分析——以我国具有立法权的地方政府为评估对象[J].中国政法大学学报,2014,(4).

[24]刘峰铭.重大行政决策后评估的理论探讨和制度建构[J].湖北社会科学,2018,(5).

[25]王子明.公众接受度应作为国家重点建设项目决策评估的重要标尺[J].学术论坛,2013,(8).

[26]万朝珠.公共危机决策中的公民有序参与[J].行政论坛,2012,(4).

[27]习近平.之江新语[M].杭州:浙江人民出版社,2007.

[28]Nico Nelissen.The Administrative Capacity of New Types of Governance[J].Public Organization Review,2002,(1).

[29]尚虎平,雷于萱.政府潜绩评估的内容维度及评估指标的实证筛选研究[J].南京社会科学,2017,(8).

[30]雷玉琼,李 岚.乡镇政府公共服务供给能力评估指标体系建构——兼论政府公共服务能力的研究现状[J].中国行政管理,2015,(11).

[31][美]理查德·H.霍尔. 组织:结构、过程及结果[M].上海:上海财经大学出版社,2003.

[32]汪永成. 政府能力的结构分析[J].政治学研究,2004,(2).

[33]张 钢,徐贤春,刘 蕾.长江三角洲16个城市政府能力的比较研究[J].管理世界,2004,(8).

[34]黄健荣,钟裕民.中国政府决策能力评价及其优化研究——以医疗卫生体制改革决策为例[J].社会科学,2011,(11).

[35]K.Hafeez,YanBing Zhang,N.Malak.Core Competence for Sustainable Competitive Advantage: A Structured Methodology for Identifying Core Competence[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2002,(1).

[36]李宇环.地方政府战略管理能力评价模型与指标体系[J].中国行政管理,2015,(2).

[37]王 骚,王达梅.公共政策视角下的政府能力建设[J].政治学研究,2006,(5).

[38]张国庆.公共行政学[M].北京:北京大学出版社,2018.

[39]中国行政管理学会课题组.政府公共政策绩效评估研究[J].中国行政管理,2013,(3).

责任编辑:王 篆

Research on the Construction of County Government Decision-Making Capacity Evaluation System

Zeng Li,Li Mengxing

Abstract:Government decision-making capacity is the core and key of the modernization of Chinas capacity for governance. In view of the widespread decision-making dilemma and decision-making capacity lag of county governments in China,based on the theoretical analysis of organizational decision-making and government capacity,combined with the practice of county governance,this paper constructs the county government decision-making capacity evaluation system from three dimensions of structure,process and result of decision-making capacity evaluation by using analytic hierarchy process (AHP). In the evaluation dimension,the decision-making process of county government is the most critical link of decision-making capacity,followed by decision-making resources,decision-making results and decision-making environment. Among them,the formation of decision-making scheme,decision-making results,financial resources and the quality of decision-makers are the key objects of decision-making capacity.The evaluation of county government decision-making capacity should pay attention to the potential and manifest capacity of decision-making,emphasize the structural and functional elements of decision-making capacity,and pay attention to the scientificity,democracy and standardization of decision-making evaluation.

Key words:county governance,government decision-making capacity,evaluation system,modernization of decision-making

收稿日期:2022-01-16

作者簡介:曾 莉(1975-),女,华东理工大学社会与公共管理学院副教授,上海 200237;李梦星(1999-),男,中山大学政治与公共事务管理学院硕士生,广东广州 510006

本文为国家社会科学基金重大项目“推进廉政治理体系和治理能力现代化的战略、路径与对策研究”(批准号20ZDA105)的阶段性研究成果。