马达加斯加Ilakaka蓝宝石的包裹体和谱学特征

梁璧馨,陈美华

(中国地质大学珠宝学院,湖北 武汉 430074)

马达加斯加晚太古宙至新元古宙的结晶基底在多次造山活动中形成了不同寻常的地质条件,由于其漫长而复杂的地质历史,使该国拥有丰富多样的宝石品种,蓝宝石就是其中产量大、价值高的重要品种之一。马达加斯加宝石级蓝宝石多为变质型,主要集中赋存于该国南部前寒武纪麻粒岩区[1]。这些岩石在造山运动晚期至后期基底隆升期间发生侵蚀,沿莫桑比克盆地西缘沉积形成晚古生代-中生代沉积地层,在局部地区形成大型古砂矿沉积矿床,Ilakaka蓝宝石矿床便于该时期形成。Ilakaka矿床于1998年被当地居民发现,据估计该矿床潜在占地面约为120×100公里[2]。据Giuliani等[1,3-4]研究发现,该地区砂矿是不同矿床来源的红、蓝宝石的高度混合,其中产出的蓝宝石以粉红色为主(约占80%),另有蓝色、紫色、橙色、帕帕拉恰、黄色和无色的品种。在本文中,笔者将Ilakaka矿区的蓝色蓝宝石及少量浅橙色蓝宝石样品作为研究对象,通过拉曼光谱、红外光谱、激光剥蚀等离子体质谱分析、紫外-可见光谱、荧光光谱等谱学测试方法,对该类蓝宝石样品的包裹体特征、颜色成因及相关谱学特征进行探究。

1 样品及测试方法

本次实验所用的25颗样品均来自马达加斯加Ilakaka矿区的蓝宝石砂矿,通过当地商人购买,蓝宝石样品磨圆度较好,大多呈粒状、板状。根据颜色可将测试蓝宝石样品分为蓝色组和浅橙色组。蓝色组根据其颜色饱和度和明度进一步分为浅蓝色(M-PB)组、蓝色(M-B)组和深蓝色(M-DB)组;浅橙色蓝宝石均带有不同程度的蓝色调,标记为M-OR组,根据样品透明度,该组蓝宝石还可分为透明和半透明。在蓝宝石原石样品中选取7颗样品抛磨成2~5 mm厚的双面抛光切片,原石样品和部分切片见图1。

图1 马达加斯加Ilakaka蓝宝石原石样品(a)和部分切片(b)Fig.1 Sapphire samples from Ilakaka, Madagascar (a) and their slices (b)

显微观察及图像采集使用Leica M205 A显微镜,设置拍摄饱和度1.0,增益1.0×,伽马值0.64。拉曼光谱测试使用Bruker Senterra R200L共聚焦激光拉曼光谱仪,测试条件:激光光源波长532 nm,激光输出功率20 mW,分辨率3~5 cm-1,积分时间5 s,积分次数10次,光阑孔径50×1 000 μm。红外光谱测试使用Bruker Vertex 80型傅里叶变换红外光谱仪完成,显微红外测试配合Hyperion 3000型检测器使用,测试条件:透射法,测试范围4 000~1 500 cm-1,分辨率4 cm-1,扫描次数32次, 扫描速度10 kHz。LA-ICP-MS分析用激光剥蚀系统为Geolas HD,等离子质谱仪为Agilent 7900,激光能量为80 mJ,频率5 Hz,激光束斑直径44 μm,微量元素校正标准样品NIST 610、BHVO-2G、BIR-1G和BCR-2G。紫外-可见吸收光谱分析使用PerkinElmer UV Winlab Lambda 650型仪器,测试条件:透射法,测试范围350~800 nm,数据间隔1 nm,扫描速度800 nm/min。荧光分析使用JASCO FP-8500型荧光光谱仪,测试条件:激发带宽20 nm/5 nm,发射带宽1 nm/2.5 nm,响应时间50 msec,激发电压880 V/800 V/790 V,测试范围385~750 nm,数据间隔0.2 nm/1 nm,激发波长410 nm/365 nm,扫描速度1 000 nm/min。低温退火实验使用电热鼓风干燥箱进行,设置实验温度为150、200、250、300 ℃,恒温30 min后即刻取出置入常温酒精中退火降温。

2 测试结果与讨论

2.1 包裹体特征分析

通过显微观察、拉曼光谱及显微红外等测试方法,对Ilakaka蓝宝石的包裹体特征进行分析,发现Ilakaka蓝宝石内部具有大量板片状负晶包裹体、愈合裂隙相关的假次生包裹体以及石墨、金红石、高岭石、金云母、方解石等固体包裹体。

2.1.1 负晶包裹体

在Ilakaka浅蓝色蓝宝石中发现大量具有规则形状的负晶包裹体(图2),大部分负晶包裹体呈薄板状,板状平面相互平行,且皆平行于刚玉底轴面(0001)面,部分负晶呈柱状、球状和片状。

图2 马达加斯加Ilakaka蓝宝石中的负晶包裹体:a.呈板状的负晶板面与刚玉底轴面平行;b.负晶包裹体成群出现Fig.2 Negative crystals in sapphire from Ilakaka, Madagascar:a.Platelike negative crystals are paralleled to the basal pinacoid of corundum; b.Negative crystals appear in group

使用拉曼光谱对该类负晶包裹体进行测试分析,可以得到明显的1 282 cm-1和1 387 cm1处与CO2相关的谱峰(图3),而由于Ilakaka蓝宝石在3 631 cm-1(659 nm)的荧光峰过强,本可能在3 200~3 500 cm-1处存在的水分子拉曼宽峰无法在谱图中体现。用显微红外光谱对负晶包裹体进行检测发现,负晶包裹体在3 400~3 600 cm-1中不存在与水分子相关的红外吸收峰,但在3 601 cm-1和3 705 cm-1处有与液态CO2相关的红外谱峰(图4),3 705 cm-1为液态CO2分子对称和非对称伸缩振动合峰,3 601 cm-1处为液态CO2分子对称伸缩及其倍频振动的组合峰[5]。因此可推测,负晶包裹体中不存在水分子,其内部由液态CO2充填。

在部分负晶包裹体中可观察到明显的针状、板状的固体包裹体(图2a),用拉曼光谱测试发现,该类包裹体为硬水铝石(图5)。硬水铝石在负晶中的沉淀结晶可以说明在原本的液相流体中是有水分子存在的[6],刚玉在较低的温度和较高的压力条件下包裹了液态的CO2,而硬水铝石相对刚玉是一种低温高压下稳定的矿物相,因此在冷却过程中,水分子与铝质发生反应(Al3++H2O→AlO(OH)),形成硬水铝石。

2.1.2 愈合裂隙包裹体

在马达加斯Ilakaka蓝宝石中也常见与愈合裂隙相关的包裹体,如图6为典型的指纹状气液包裹体。除此之外,蓝宝石中也出现了沿愈合裂隙充填的大量黄棕色呈脉状(图7)、浸染状等的包裹体,通过拉曼光谱测试分析其主要成分为针铁矿(图8),这是含铁质地下水侵入生长晶体开放裂隙中后生沉积形成的,这种现象在晶体内部的生长管道中也有发现(图9)。

图6 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品中典型指纹状包裹体Fig.6 Typical fingerprint inclusions in sapphire samples from Ilakaka, Madagascar

图8 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品中黄棕色针铁矿包裹体的拉曼光谱Fig.8 Raman spectra of yellow-brown goethite in sapphire sample from Ilakaka, Madagascar

图9 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品中生长管道内的铁质矿物沉淀Fig.9 Fe-mineral deposits of growth pipes in sapphire sample from Ilakaka, Madagascar

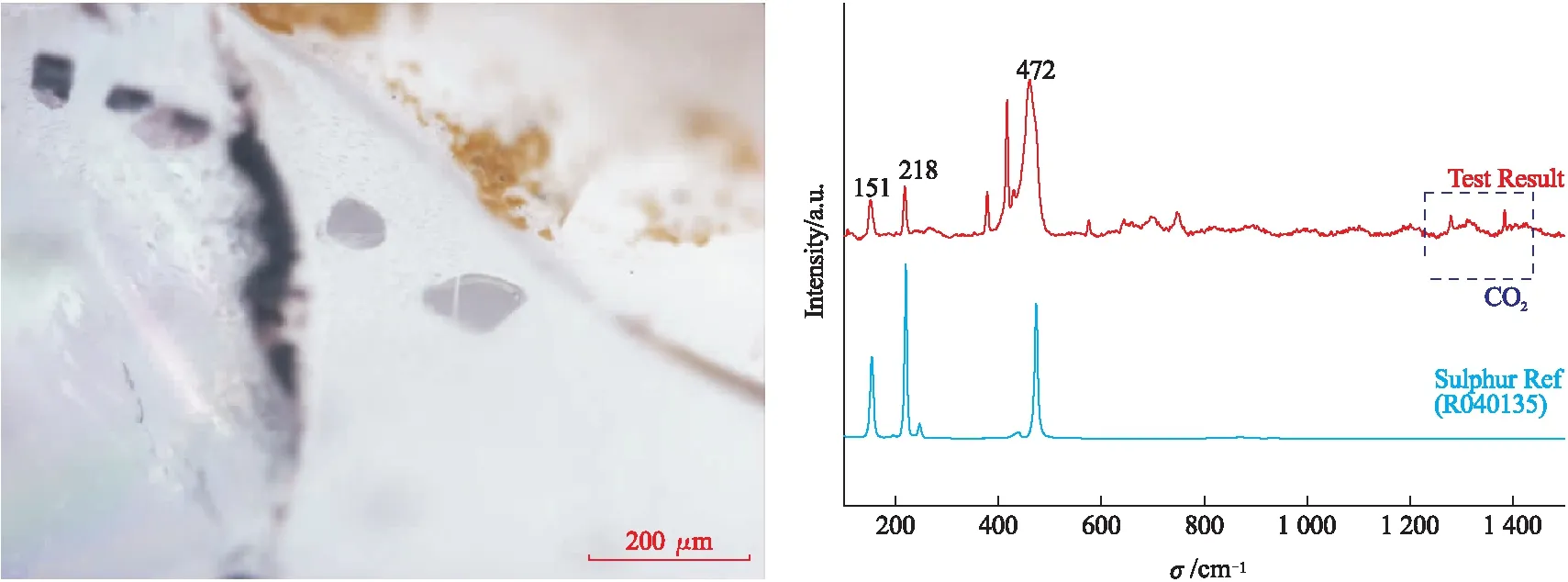

通过拉曼光谱分析在Ilakaka蓝宝石样品的愈合裂隙中也发现单质硫,并伴有CO2的拉曼峰(图10)。另在与一开放愈合裂隙相接的部位检测到方解石,其拉曼峰的半高宽较小,说明结晶度低(图11)。

图10 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品中愈合裂隙内的单质硫及其拉曼光谱Fig.10 Sulfur in healing fissure and its Raman spectra in sapphire sample from Ilakaka, Madagascar

图11 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品中愈合裂隙内的方解石及其拉曼光谱[7]Fig.11 Calcite bonded to the healing fissure in sapphire sample from Ilakaka, Madagascar and its Raman spectra

2.1.3 固体包裹体

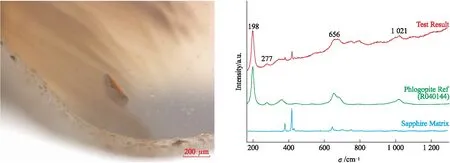

马达加斯加Ilakaka蓝宝石的固体包裹体较为丰富,有石墨、金云母、金红石、赤铁矿和高岭石等。石墨结晶度较好、粒度大,尺寸可达0.5 mm(图12),通过拉曼光谱检测有明显1 586、2 725 cm-1处的石墨特征峰,并伴有1 355、2 449 cm-1和3 253 cm-1处的弱峰。金云母目前仅在浅橙色组的蓝宝石中有发现,通过放大观察,具有明显的阶梯层状结构(图13),见198 cm-1、656 cm-1处金云母的特征拉曼位移峰;另在浅橙色组的蓝宝石中还发现有三向规则排列的长针状金红石针(图14)。另在浅蓝色蓝宝石表面发现有红褐色的赤铁矿,见有226、297、413 cm-1的尖锋及1 313、610 cm-1和661 cm-1处的拉曼宽峰(图15)。

图12 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品中片状石墨包裹体及其拉曼光谱Fig.12 Graphite inclusion in flake shape in sapphire sample from Ilakaka, Madagascar and its Raman spectra

图13 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品中具层状结构的金云母包裹体及其拉曼光谱Fig.13 Phlogopite inclusion with layered structure in sapphire sample from Ilakaka, Madagascar and its Raman spectra

图14 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品中三向排列的细针状金红石Fig.14 Needle-shaped rutile arranged in three directionsin sapphire sample from Ilakaka, Madagascar

图15 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品表面赤铁矿的拉曼光谱Fig.15 Raman spectra of hematite on surface of sapphire sample from Ilakaka, Madagascar

除了肉眼和显微镜能够观察到的包裹体,大部分的原石样品都可以通过红外透射法观测到高岭石羟基伸缩振动在3 620、3 649、3 675 cm-1和3 691 cm-1的吸收峰(图16)。但在所有的薄片样品中该类吸收峰不明显,推测是因为切片过薄。

图16 部分蓝宝石原石样品的红外透射光谱Fig.16 Infrared transmission spectra of some raw sapphire samples

2.2 颜色成因分析

用微量元素分析结合紫外-可见-近红外吸收光谱对马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品的颜色成因进行分析。

2.2.1 微量元素分析

从切片和原石样品中挑选12颗进行激光剥蚀等离子体质谱分析,其中蓝色组7颗(M-PB组样品3颗,M-B组样品2颗,M-DB组样品2颗),橙色组5颗(透明样品2颗,半透明样品3颗)。在每颗样品的颜色均匀部位选取两个点进行测试取平均值后,各类蓝宝石微量成分测试结果整理见表1。

从表1可知,与蓝色蓝宝石色调深浅直接相关的是Fe元素的含量,其他元素不能观察到与颜色有明显的相关性;而浅橙色组蓝宝石样品中透明品种的Ti元素含量明显低于半透明品种。据Emmett J等[8-9]分析,当刚玉中同时存在Mg、Si、Ti、Fe等微量元素时,能量高的供体会优先与能量最低的受体配对,即Si会优先于Ti与Mg、Fe配对,而Mg会优先于Fe与Ti配对。因此,可以通过分析蓝宝石中的有效着色离子解释其颜色成因。由于LA-ICP-MS在分析刚玉微量元素的过程中,Al元素会与少量的H结合形成27AlH,容易与28Si混淆,导致Si的数据过高,因此在本次分析中仅考虑Mg元素对致色元素的影响。表1中[Ti-Mg]数据即为本次分析用有效Ti离子含量,从该列数据可知与Mg离子含量相减后的有效Ti离子含量与蓝色调的深浅无直接关系。另在浅蓝色样品PB-8-1和橙色样品OR-6、OR-5中获得的 [Ti-Mg]含量,远高于其Fe离子含量,因此推测在部分浅蓝色和浅橙色的蓝宝石中的Ti元素主要以金红石微晶体形式存在,而不与Fe离子配对形成蓝色。

表1 马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品中重要微量元素的含量Table 1 Contents of key trace elements in sapphire samples from Ilakaka, Madagascar /ppm

2.2.2 紫外-可见-近红外吸收光谱分析

对马达加斯加Ilakaka蓝宝石进行紫外-可见-近红外吸收光谱分析,结果(图17)显示,在蓝色系列蓝宝石中有明显的377、387 nm和451 nm处的吸收锐锋,这分别为八面体晶体场中Fe3+的6A1g→4Eg(D)、6A1g→4T2g(D)和6A1g→4Eg-Ag(G)的自旋禁阻跃迁导致[10]。据汤德平等[11],由Fe3+电子跃迁产生的吸收强度依次为387 nm>377 nm>451 nm,该观点与蓝色组(M-B)和浅蓝色组(M-PB)蓝宝石观察到的现象一致;而深蓝色组(M-DB)蓝宝石377 nm和451 nm处的吸收强度明显增强,分析认为该组蓝宝石中较高的Fe元素浓度促成Fe3+-Fe3+交换耦合离子对形成,使得377 nm和451 nm的吸收增强[12],以致377 nm处的吸收强于387 nm。以560 nm为中心的宽缓吸收带由Fe2+-Ti4+离子对引起,这是引起蓝宝石呈现蓝色的主要原因,从图17a中可看出,随着蓝宝石的蓝色调减弱,由Fe2+-Ti4+离子对引起的吸收宽带逐渐变得不明显。

图17 马达加斯加Ilakaka蓝色组(a)和橙色组(b)样品的紫外-可见-近红外吸收光谱Fig.17 UV-Vis-NIR absorption spectra of blue series(a) and orange series(b) of sapphire samples from Ilakaka, Madagascar

浅橙色组蓝宝石对可见光范围内紫外区到红光区的吸收总体呈现平缓的递减趋势,从光谱中也可发现不明显的与Fe3+有关的峰,也有弱Fe2+-Ti4+离子对宽缓吸收,因此部分浅橙色组蓝宝石微有蓝色调。

2.3 荧光光谱分析

对马达加斯加Ilakaka蓝宝石进行荧光光谱分析,结果(图18)显示,大部分蓝宝石具有明显Cr3+的荧光峰,Cr3+的荧光主要由694 nm(R1)和693 nm(R2)处两条强烈尖锐的发光线组成,这是Cr3+离子的第一激发态(2E和2T1)到基态的辐射跃迁造成的,其两侧还伴有其他与Cr3+离子相关的荧光线或带[13-14]。对比蓝色系列蓝宝石和浅橙色系列蓝宝石的荧光光谱(图19)发现,浅橙色系列蓝宝石在400~480 nm和540~580 nm处有明显荧光宽峰,可能与晶体内部空穴心相关[15],为此采用低温退火的方法对此荧光宽带的热稳定性进行探究。

图18 马达加斯加Ilakaka深蓝色蓝宝石样品DB-1-2的荧光光谱Fig.18 Fluorescence spectrum of dark blue sapphire sample DB-1-2 from Ilakaka, Madagascar

图19 马达加斯加Ilakaka浅橙色蓝宝石样品OR-4-1与蓝色蓝宝石样品DB-1-2的荧光光谱Fig.19 Fluorescence spectra of light orange sapphire sampleOR-4-1 and blue sapphire sample DB-1-2 from Ilakaka, Madagascar

低温热处理实验使用电热鼓风干燥箱进行,将浅橙色样品依次加热至150、200、250、300 ℃,恒温30 min后在短时间内骤冷至室温,每次热处理实验之后用荧光光谱仪记录其发射谱线变化(图20)。为提高谱线信噪比,更好监测400~480 nm和540~580 nm处的荧光峰变化情况,设置数据采集间距为1 nm;由于300 ℃热处理后样品的荧光强度在800 V的激发电压下溢出量程,改用790V的电压重新测试分析(图21)。

图20 不同热处理温度下马达加斯加Ilakaka橙色蓝宝石样品OR-4-1的荧光光谱Fig.20 Fluorescence spectra of orange sappphire sample OR-4-1 from Ilakaka, Madagascar under different thermal experiments

测试结果可知,150~200 ℃的加热温度可加强540~580 nm处的荧光峰,并明显削弱400~480 nm荧光宽峰;温度加热至250 ℃,以440 nm为中心的复合峰强度继续减弱,540~580 nm荧光峰也开始变弱。当升温至300 ℃,与原始荧光峰相比,540~580 nm处荧光强度变化不明显,而在440 nm处的复合宽峰明显加强,并使得以414、438 nm和464 nm为中心的发射带显现。因此,总体上以570 nm为中心的荧光宽带热稳定较好,而400~480 nm的荧光宽带随着加热温度不同,变化幅度较大。400~480 nm之间的宽峰由以414、438 nm和464 nm为中心的发射带组成,其中464 nm的荧光线相对414 nm和438 nm峰变化较小。

据Moskvin等[16-17],约以420 nm为中心的荧光区是由[VAl+O-]心引起,即VAl+O-=VAl++hvλ=420 nm+O2-,Al3+空穴的存在是因为晶格内部存在多余未与二价离子(Mg2+、Fe2+等)配对的四价离子(如Ti4+、Si4+等);而[Mg2++O-]色心的存在可引起在2.93 eV(423 nm)的吸收[18]。由此推测414 nm和438 nm的发光峰归属于同一荧光峰,而424 nm处被[Mg2++O-]色心吸收。

因此,在对样品进行低温加热(150~250 ℃)时,[VAl+O-]和[Mg2++O-]心趋于消失,说明此类空穴色心热稳定性较差;而当温度加热至300 ℃时,[VAl+O-]和[Mg2++O-]强度增强,说明未与二价离子配对的四价离子增加,从而释放更多的Mg2+与氧离子形成空穴色心。[Mg2++O-]色心的增加应使蓝宝石呈现更饱和的橙黄色,这一推测与实验结果相一致。

3 结论

(1)马达加斯加Ilakaka蓝宝石包裹体种类丰富,根据包裹体类型可分为负晶包裹体、愈合裂隙包裹体和其他固体包裹体。负晶包裹体常呈六方板状,板面与刚玉底轴面平行,内部由液态CO2充填,部分伴有硬水铝石。Ilakaka蓝宝石中常见,呈指纹状、脉状、浸染状等与愈合裂隙相关的包裹体,伴有针铁矿、单质硫和方解石。Ilakaka蓝宝石中还存在石墨、金云母、赤铁矿和高岭石等固体包裹体。

(2)马达加斯加Ilakaka蓝宝石中的微量元素主要有Fe、Ti、Mg、Ga和Cr等。其中Fe元素的含量与其蓝色调深浅呈明显正相关性。部分浅蓝色和浅橙色蓝宝石中的Ti含量较高,可达2 000至5 000 ppm,推测Ti元素在这类蓝宝石中主要以金红石微晶体形式存在。

(3)蓝宝石呈现蓝色调主要原因是Fe2+-Ti4+离子对引起的以560 nm为中心的宽缓吸收,随着蓝宝石的蓝色调减弱,由Fe2+-Ti4+离子对引起的吸收宽带越不明显;在蓝色和橙色组蓝宝石中都可见与Fe3+相关的377、387 nm和451 nm吸收线,并且Fe含量的增高可促成Fe3+-Fe3+交换耦合离子对形成,从而加强在377 nm和451 nm处吸收。

(4)马达加斯加Ilakaka蓝宝石样品基本均可检测到Cr3+的荧光峰,主要由694 nm和693 nm处两条强烈尖锐的发光线组成。浅橙色蓝宝石在400~480 nm处有明显荧光宽峰,该荧光峰热稳定性差,加热到250 ℃时趋于消失;而当热处理温度升至300 ℃时,400~480 nm处的荧光峰明显加强,并且以414、438 nm和464 nm为中心的峰位显现,推测这一现象与内部空穴心[VAl+O-]和[Mg2++O-]相关。