长征文化遗产网络构建研究

刘英艳

一、背景

随着“两个一百年”奋斗目标的持续推进,社会各界越来越重视长征文化的活态传承,学界对其研究更是呈现出方兴未艾之势,但关于长征文化遗产网络的构建还是个新命题。长征文化是沿红军长征的行军路线生成并发展的,具有典型的线性特点,已列为国家线性文化遗产。目前,我国已建成由19个线性文化遗产约250km线性要素所构成的国家线性文化遗产网络[1],其中以丝绸之路、茶马古道、京杭大运河、蜀道的遗产网络构建最为典型,可作为长征文化遗产网络构建的成功借鉴。

近年来,在文化线路、文化景观、遗产廊道等文化遗产理念的影响下,国内遗产保护工作者开始了对长征文化线路构建的研究。2017年,《国家文物事业发展“十三五”规划》印发后,已编制完成《长征文化线路总体保护策略研究报告》《长征文化遗产线路总体保护规划》《长征文化线路标识与展示体系建设指引》;2020年12月,中宣部、文化和旅游部、国家发改委等相关部门和长征沿线的15个省、区、市负责同志在贵州省遵义市召开长征国家文化公园建设推进会。自此,各省、市加快了“长征文化线路整体保护工程”和“长征国家文化公园建设工作”,着力打造“‘重走长征路’红色旅游精品线路”,为构建长征文化遗产网络奠定了理论和实践基础。

二、方法

对长征文化遗产的保护,我国经历了由重视单个遗产、静态遗产和物质文化遗产向同时重视群体遗产、动态遗产和非物质文化遗产方向发展,与世界遗产领域的发展方向一致。基于长征文化线路建设的全面推进,构建一个集生态与文化保护、教育与审美启智、休闲娱乐与科学研究等多功能为一体的长征文化遗产网络,以期将长征文化遗产作为一个完整性的文化遗产体系进行保护、传承和利用。

长征文化遗产体系是一个复杂的巨型遗产体系,具有鲜明的思想性、强烈的时代性、深厚的民族性和突出的整体性。长征文化遗产体系包含了类型繁多的革命遗物、至关重要的近代革命遗迹遗址、丰富多样的民族文化遗产和红色文化遗产,还串联了十几个省的最具中国特色的历史文化资源、民俗风情资源、人文地理资源、自然生态资源和乡村旅游资源,是一个物质和非物质文化遗产的巨集合。因此,对长征文化遗产的保护必须全面统筹、整体规划、创新性传承。

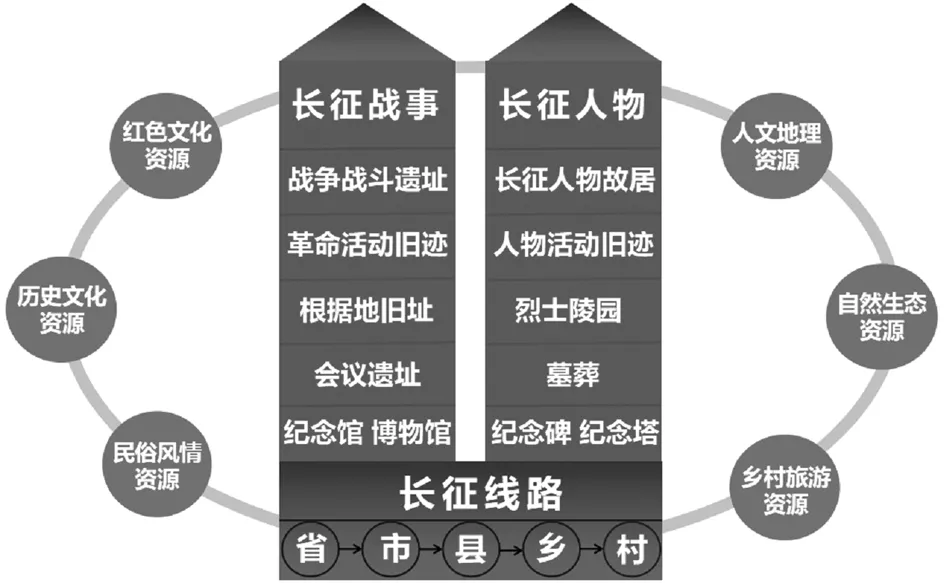

国内外研究线性文化遗产网络构建的方法主要有德尔菲法、遗产廊道、遗产网络空间组织模型、最小累积阻力模型等[2],自2016年10月国家文物局在陕西延安召开长征文物保护利用工作会议以来,长征文化线路整体建设已初见成效(如江西省赣州市于都县祁禄山镇长征步道已基本成形)。本团队将借鉴前人的方法、经验,从“节点—轴线—集群”三个维度来设计长征文化遗产网络构建模型[3](见图1)。

图1 长征文化遗产网络构建模型

第一步,采用德尔菲法确定长征文化遗产的网络节点。因长征文化遗产属于历史主题事件线性文化遗产类型,涉及面大、类型多、关联广泛,可以从“地域空间、重要战事、重要人物、相关资源”四个方面精心设计专家问卷,然后邀请来自长征沿线相关省、市的从事文物保护工作的专家、来自全国的长征文化研究学者和与红军长征相关的重要人物,共同完成问卷、参与分析问卷,最终统计问卷所得数据确定构建长征文化遗产网络的重要节点区域。

第二步,文献研究和实地考察相结合确定长征文化遗产的网络轴线。以确定的红军长征重要节点区域为线索开展实地考察工作,深入分析这些节点区域之间网络构建的可能性和区域内各种资源整合的关联性。同时从“长征战事”和“长征人物”两个方面针对性研究相关文献资料,分别对节点区域内的战争战斗遗址、革命活动旧迹、根据地旧址、会议遗址、纪念馆、博物馆、长征人物故居、人物活动旧迹、烈士陵园、墓葬、纪念碑、纪念塔等意义重大的长征文化遗产进行系统整理,并应用Arc/Info空间数据管理系统建立数据库[4]。

第三步,运用遗产廊道理论确定长征文化遗产的网络集群。按照现在的行政区划,红军长征共转战15个省(自治区、直辖市)(即江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、青海、河南、湖北、甘肃、陕西、重庆、宁夏),翻越18条山脉,跨越24条大河,雪山行程共2700里,草地行程共600里,途经十多个少数民族聚居区,形成了一种独具特色、内涵丰富的线性文化,具有重要的政治意义、历史意义和现实意义。对长征文化遗产的保护应顺应新时代的发展需求,充分整合红军长征途径区域内的各种文化资源、教育资源、经济资源、生态资源,形成一个具有特殊时代价值的文化遗产网络集群。

综上所述,以红军长征途经的重要区域为节点,以红军长征中的重要战事和重要人物为梳理线索形成两条并行的轴线,并融合区域范围内可利用的相关资源构成一个网络集群,实现跨区域线性文化遗产整体性保护。

三、意义

(一)有利于加强长征文化遗产的整体保护

长征文化遗产是中国工农红军在二万五千里长征中与人民群众共同创造的,虽然形成的历史时期不长,但由于空间跨度大、遗产牵扯广、行军路线偏僻、保护粗放分散等原因,大量烈士遗物流落民间不为人知,一些长征相关人物和故事正在被民众遗忘,一些战争遗址遗迹逐渐凋零消散,长征文化遗产亟待国家层面来统筹保护。自2017年国家文物局提出实施“长征——红色记忆工程”以来,对长征文化遗产的保护已逐步向整体规划、全面统筹、融合发展方向推进,但目前仍以地方行政区域建设为主,如遵义市申报了两条长征文化示范线路、长征国家文化公园(广西全州段、江西瑞金段、湖南道县段、福建宁化段等)正稳步推进[5]。本团队研究长征文化遗产网络构建,旨在更好地发挥各省市各行政区域各行政部门之间的协同作用,为国家全面加强长征文化遗产整体保护提供实践参照。

(二)有利于实现长征文化遗产的活态传承

长征文化遗产承载着中国共产党与广大民众在长征期间思想和文化的发展历程,留存着中华民族太多的历史记忆、精神记忆和文化记忆,是实现中华民族伟大复兴的最重要的精神动力,传承好长征精神、保护好长征文化遗产是历史使命、更是时代责任。随着网络社会的崛起和大数据时代的到来,传统的、单一的保护模式受到了前所未有的挑战,长征文化遗产也唯有从博物馆、图书馆、保护区、书籍中“走”出来,才能真正实现其在社会传承中的特殊功能和文化意义。应用现代信息新技术和新载体,构建长征文化遗产网络,能更广泛地将长征文化遗产与沿线的文化资源、自然资源、社会资源等进行文化“联姻”、资源融合、产业化应用,从而形成整体布局,使长征文化遗产更具凝聚力、生命力、创造力,在中华大地上真正“活”起来,为中国文化创新体系建设和中国“非遗+”活态传承发展模式构建提供典型案例[6]。

(三)有利于推动长征文化遗产国际化发展

据目前掌握的资料,国外媒体最早关注中国工农红军长征的是苏联。1935年5月,苏联《布尔什维克》杂志刊登了《在中国红军的前线》一文,引起西方世界对中国工农红军长征的关注。最早由外国人把红军长征介绍给世界各国人民的当首推美国记者斯诺所写的《红星照耀中国》一书。1984年,76岁的美国记者哈里森·索尔兹伯里在古稀之年踏访红军长征路,成为第一位重走长征路的外国记者。2011年11月,四川省社会科学院杨先农、侯水平、李后强撰写的报告《关于四川省牵头组织“长征路线”申遗和“国际长征文化馆”建设的建议》,引发社会各界强烈反响。自此,长征路线作为线路文化申请世界文化遗产已走过十年的艰难历程。截至2021年7月25日,中国共有56个项目被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,尤其是中国大运河和丝绸之路(起始段和天山廊道的路网),作为中国线性文化遗产的典型范例,为长征线路“申遗”提供了成功的借鉴[7]。在国家全力推动长征文化线路建设的背景下,本团队研究长征文化遗产网络的构建,以期为更好地宣扬中国的长征、推动长征文化遗产国际化发展提供策略参考。

四、结语

本文提出的长征文化遗产网络的构建还处于理论研究阶段,对网络节点的具体区域、轴线上的具体遗产名称以及融合哪些具体的相关资源还没能完全确定,因而,目前无法提供长征文化遗产网络空间结构实图,还需要更深层次地开展实践研究,也希望能继续得到相关部门及学界同仁更多的支持与帮助。