中蒙边境不同纬度草原土壤化学计量特征

许学慧,刘 帅,张 恒

(内蒙古农业大学,内蒙古 呼和浩特 010019)

土壤是生态系统的重要组成部分,是植物生长发育的基础[1],碳(C)、氮(N)、磷(P)等化学元素是植物生长的必需元素,直接影响植物的生长发育、土壤微生物的活动以及土壤的养分循环[2]。生态化学计量学(Ecological stoichiometry)是研究探讨生态系统能量平衡与多重化学元素(以C、N、P为主)平衡的一门科学,是分析生态系统与元素间质量平衡相互影响的理论[3]。土壤C、N、P含量之间存在着密切联系,其比值可以反映出土壤内部C、N、P循环与平衡特征,是植被类型、成土因子及人类行为活动的综合影响结果[4]。王建林等[5]对青藏高原高寒草原生态系统土壤C/N的分布特征进行研究发现,不同草地类型和不同自然地带土壤C/N差异显著,表土层与底土层土壤C/N差异也显著。海拔、水分与温度对土壤C、N、P化学计量特征影响显著[6]。罗亚勇等[7]在高寒草甸生态系统土壤研究中发现,C/N、C/P和N/P均随草甸的退化过程呈现下降趋势。土壤C、N、P化学计量学特征随人为干扰程度的不同而发生变化[8]。中蒙边境典型草原受气候、地形、植被等因素影响,土壤类型多样。研究结果显示,中蒙边境典型草原土壤有机质含量随着纬度增加而增加,表层(0~20 cm)和深层(40~50 cm)土壤全氮含量与纬度之间无显著关系,但20~30、30~40 cm土层中全氮含量随着纬度增加而降低,土壤全磷含量空间变异性较小,随纬度、温度、降水量梯度分布各土层土壤全磷含量变化不显著[9]。

土壤C、N、P化学计量可以表征土壤肥力的盈缺。C/N可以影响土壤中的C、N循环,是反映土壤质量的重要指标,而N/P指标可反映草原植被在生长过程中土壤N的供给情况[10]。迄今为止,有关草原土壤化学计量学的研究多集中于牧区草原土壤研究及不同海拔高度地区土壤研究,而对不同纬度梯度下中蒙边境草原土壤C、N、P化学计量对比分析则鲜有报道。本研究通过对不同纬度梯度草原土壤有机碳、全氮、全磷含量及其化学计量比特征进行研究,以期为中蒙边境天然草地的合理利用和可持续发展提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

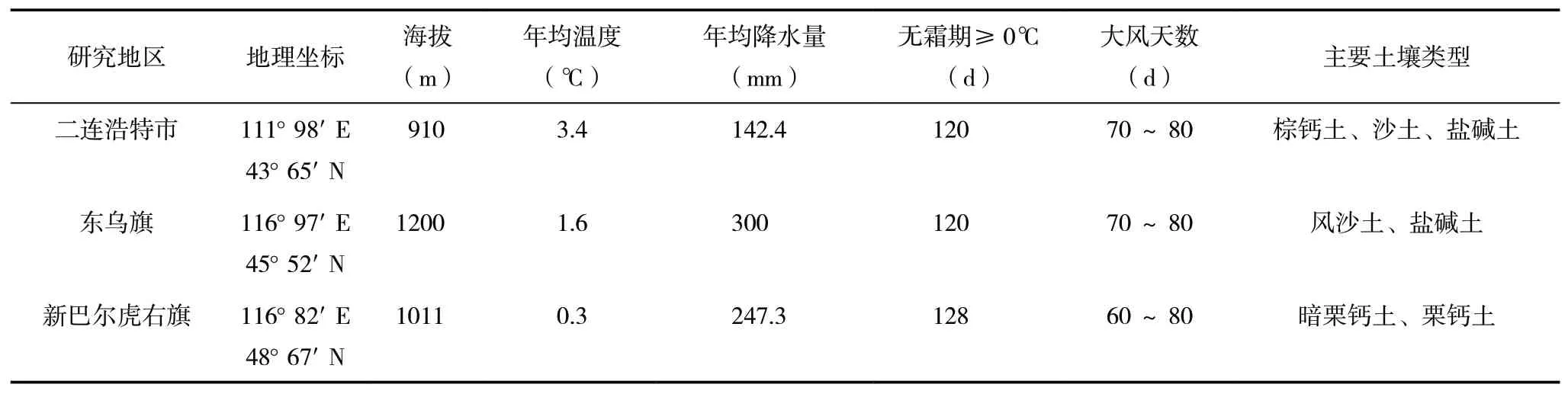

研究区设置在中蒙边境的二连浩特市(Erenhot City,EC)、东乌旗(Eastern Wu Banner,EWB)以及新巴尔虎右旗(Xin Barag Right Banner,XBRB)境内的典型草原牧区。二连浩特市气候干旱,地面干燥,属于中温带大陆性气候,是典型的干旱草原沙化区,自然植被以荒漠草原为主。东乌旗属北温带大陆性气候,地区地带性草地类型主要包括温性草甸草原类和温性典型草原类,由于自然条件及人为干扰,区内部分草原荒漠化、沙化,其土壤上覆盖有少量芨芨草[Achnatherum splendens(Trin.)]、小二仙草[Haloragis micrantha(Thunb.)R.Br.],并且存在小面积的裸露沙地。新巴尔虎右旗属温带大陆性气候,草地类型多样,可分为草甸草原和干旱草原两大草原地带,草原植被以大针茅(Stipa grandis)和克氏针茅(Krylov Needlegrass)为典型代表,并存在有小针茅草原、多根葱草原等荒漠草原类型[11]。3个研究区的自然地理概况如表1所示。

表1 研究区自然地理概况

1.2 样品采集与处理

样品采集于2018年10月,气象观测数据显示,2018年二连浩特市、东乌旗和新巴尔虎右旗年均温度分别为5.6、2.9和2.2℃,年均降水量分别为226.0、412.9和224.7 mm。分别在中蒙边境的二连浩特市、东乌旗和新巴尔虎右旗境内的典型草原牧区内各设置6块样地,共18块样地,样地面积为10 m×10 m。在每块样地内采用对角线采样法分层采集0~10、10~20、20~30 cm的土样,每个样地同一土层土壤样品混合均匀后装入自封袋,共获得54个土壤样品。样品带回实验室,剔除砾石、草根等杂物,放置于阴凉干燥处风干后过筛,备用。

1.3 样品测定方法

土壤pH、有机碳、全氮、全磷含量分别采用电位法、重铬酸钾氧化-外加热法、凯氏定氮法、H2SO4-H2O2消煮-钒钼黄比色法测定[12]。有效态Fe、Mn、Cu、Zn含量的测定采用pH 7.3的DTPA-CaCl2-TEA浸提-原子吸收光谱法测定[12]。

1.4 数据处理与分析

试验数据经Excel 2010初步整理后,使用SPSS 21.0进行相关性分析和单因素方差分析(Oneway ANOVA),用LSD法进行显著性检验,显著性设定为P<0.05为显著,P<0.01为极显著,P>0.05为不显著。采用变异系数(CV)评估土壤C、N、P含量和化学计量比变异程度。之后利用Origin 2018作图,分析比较不同地区不同土壤土层中C、N、P化学计量特征和微量元素有效态特征。

2 结果与分析

2.1 不同纬度草原土壤C、N、P含量的变化特征

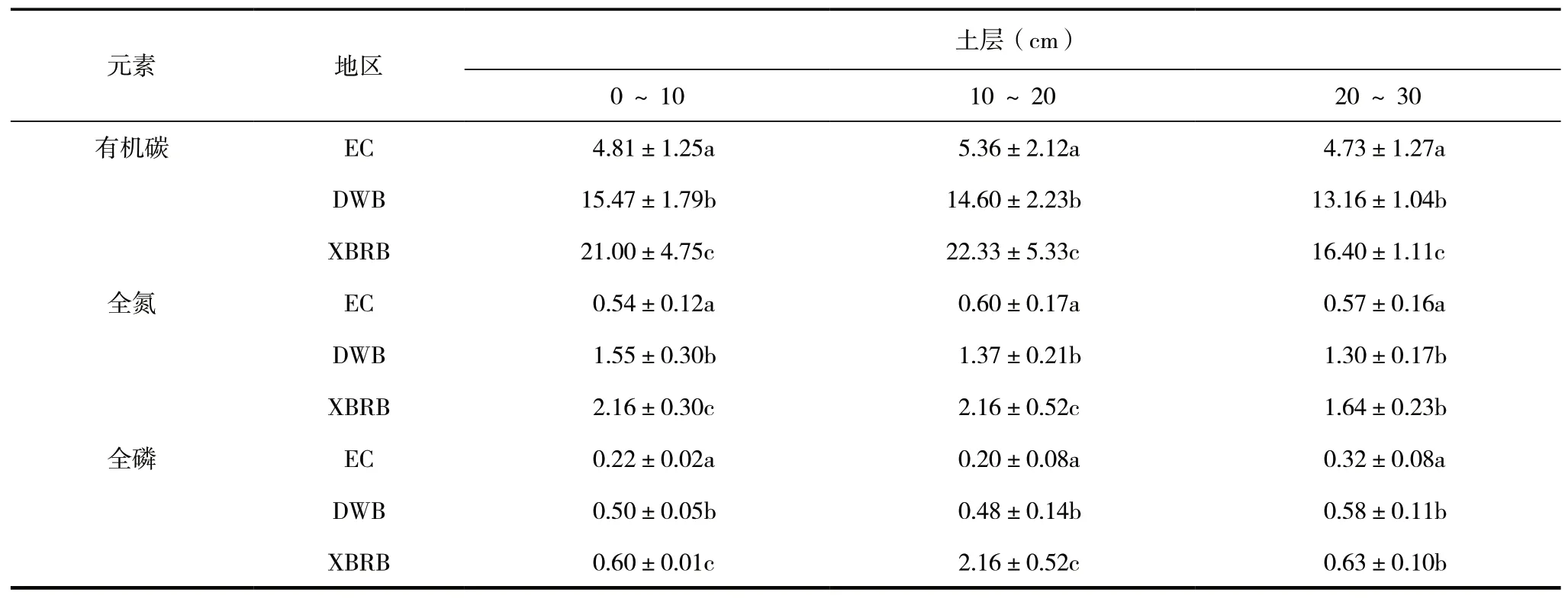

不同区域草原土壤有机碳、全氮、全磷含量变化情况如表2所示。由表2可知,每层土壤的有机碳、全氮和全磷含量随着纬度增加逐渐增大,其大小顺序均为新巴尔虎右旗>东乌旗>二连浩特市。单因素方差分析表明,在0~10、10~20或20~30 cm土层,3个地区土壤的有机碳含量均存在显著差异(P<0.05)。在0~10或10~20 cm土层,3个地区土壤的全氮含量之间存在显著差异(P<0.05);在20~30 cm土层,东乌旗与新巴尔虎右旗境内草原土壤全氮含量显著高于二连浩特市(P<0.05),而东乌旗与新巴尔虎右旗境内草原土壤的全氮含量相当,差异不显著(P>0.05)。在0~10或10~20 cm土层,3个地区土壤的全磷含量同样存在显著差异(P<0.05);在20~30 cm土层,二连浩特市与东乌旗或新巴尔虎右旗土壤全磷含量差异显著(P<0.05),东乌旗与新巴尔虎右旗土壤全磷含量则无显著差异(P>0.05)。

表2 不同纬度草原土壤不同土层深度的碳、氮、磷含量 (g/kg)

2.2 不同纬度草原土壤化学计量比的变化特征

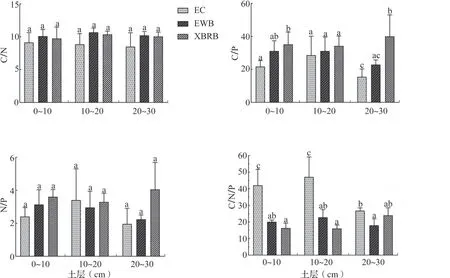

图1表明,在土层深度为0~10、10~20、20~30 cm变化范围中,同一土层土壤C/N随着纬度梯度增加而增大,但未表现出显著的差异性,其中东乌旗土壤C/N略高于新巴尔虎右旗和二连浩特市。同一地区的不同土层之间土壤C/N差异均不显著(P>0.05)。但随着土层深度的增加,二连浩特市地区土壤C/N大致呈现逐渐降低趋势,C/N由9.13降低到8.50;而东乌旗地区和新巴尔虎右旗地区草原土壤C/N均呈现先增加后降低的趋势,两地C/N分别先由10.10增加到10.70后再降低到10.20,先由9.74增加到10.36后再降低到10.04。随着纬度增加,不同地区草原土壤同一土层C/P逐渐增大,即新巴尔虎右旗>东乌旗>二连浩特市。其中在0~10、20~30 cm土层中新巴尔虎右旗土壤的C/P显著高于二连浩特市和东乌旗(P<0.05),而在10~20 cm土层中3个地区土壤C/P均无显著性差异。同一地区不同土层之间土壤C/P变化不显著(P>0.05)。随着土层深度的增加,二连浩特市和东乌旗都呈现先增加后降低的趋势,二连浩特市由21.66先增加到28.57后再降低到15.46,东乌旗由31.12先增加到31.24后再降低到22.89;新巴尔虎右旗则呈现先降低后增加的趋势,由35.13先降低到34.15后再增加到39.99。随着纬度增加,不同地区草原土壤同一土层N/P表现出和C/P相似的变化规律,即N/P随着纬度增加而增大,但同一地区不同土层之间N/P差异均不显著(P>0.05)。随着土层深度的增加,二连浩特市地区土壤N/P基本表现为先增加后降低的趋势,N/P由2.41增加到3.40后再减少到1.96,东乌旗地区土壤N/P呈现逐渐降低的趋势,由3.14逐渐降低到2.24;而新巴尔虎右旗地区则表现为先降低后增加的趋势,土壤N/P由3.61减少到3.29后再增加到4.05。不同地区草原土壤同一土层C/N/P表现为二连浩特市>东乌旗>新巴尔虎右旗,即随着纬度增加C/N/P逐渐降低。同一地区不同土层之间C/N/P在二连浩特市和东乌旗都呈现先增加后降低的趋势,新巴尔虎右旗则表现为表下层(20~30 cm)土壤高于表层(0~20 cm)土壤,但未达到显著性差异。

图1 不同纬度草原土壤不同土层土壤化学计量特征

2.3 土壤化学计量比统计特征

由表3可知,3个不同纬度草原土壤0~30 cm土层的C/N的变化范围是8.50~10.67,平均值为9.73,变异系数为7.61%;C/P的变化范围是15.46~39.99,平均值为28.90,变异系数为26.47%;N/P的变化范围是1.96~4.05,平均值为3.01,变异系数为22.59%;C/N/P的变化范围是16.05~47.06,平均值为25.89,变异系数为45.85%。根据变异系数可知,研究区内土壤C/N、C/P、N/P和C/N/P变异为弱变异或中等变异(CV<15%为弱变异,15%<CV<75%为中等变异,75%<CV为强变异),其中土壤C/N最稳定,C/N/P最不稳定。

2.4 土壤化学计量比与环境因子之间的相关性分析

对中蒙边境不同纬度梯度草原土壤(0~30 cm)化学计量比与环境因子进行相关分析,结果(表4)显示,C、N、P与纬度、降水量呈现极显著正相关(P<0.01),与土壤pH值、温度呈现极显著负相关(P<0.01);C/P、N/P与纬度呈极显著正相关(P<0.01),与降水量、温度呈极显著负相关(P<0.01),与pH值呈显著负相关(P<0.05),C/N与降水量呈极显著正相关(P<0.01),与温度呈显著负相关(P<0.05);C/N/P与温度呈现极显著正相关(P<0.01),与pH值呈显著正相关(P<0.05),与纬度呈显著负相关(P<0.05)。N和C、P之间呈极显著正相关(P<0.01),N与化学计量比之间的相关性不显著;C与C/N、C/P之间呈显著正相关(P<0.05),与C/N/P呈现显著负相关(P<0.05),P与C/N/P之间呈极显著正相关(P<0.01),与N/P之间呈显著负相关(P<0.05)。说明纬度、降水量、温度、土壤pH值是影响中蒙边境草原土壤C、N、P平衡的主要因素。

表4 土壤化学计量特征与环境因子之间的相关性分析

3 讨论

3.1 不同纬度草原土壤有机碳、全氮、全磷变化的影响因素分析

通过测定分析发现,不同区域草原土壤有机碳、全氮、全磷含量均表现出随着纬度增加而逐渐增大的变化趋势,即新巴尔虎右旗>东乌旗>二连浩特市。这可能主要与3个地区不同生境下土壤养分的周转过程不同有关。土壤有机碳是土壤中有机质在微生物参与下矿化与腐殖化综合作用的结果,而降水量是影响植被生产力与微生物活动的重要因素[13],降水量的不同影响着土壤有机质含量的不同。随纬度的增加,二连浩特市地区年均降水量显著低于东乌旗与新巴尔虎右旗,东乌旗与新巴尔虎右旗年均降水量相差不大,因此,二连浩特市与东乌旗、新巴尔虎右旗土壤有机碳含量差异显著。土壤中的N主要来源于土壤有机质的分解、植物的固氮及大气氮沉降作用,也随降雨作用进入土壤[14],二连浩特市氮素显著低于东乌旗与新巴尔虎右旗,可能是因为有机质含量存在显著差异,进而分解的氮素也存在差异,再加之东乌旗和新巴尔虎右旗降水量要高于二连浩特市,大气氮沉降作用使这两个地区的氮素高于二连浩特市。土壤P素的来源不同于C、N,土壤P含量主要受成土母质风化阶段控制,而成土母质风化阶段又受到不同地区气候,如降水量、年均温度、风速及一系列人为活动因素的影响[15]。二连浩特市年均降水量少、年均温度高,使得该地区成土母质风化程度相较于其他两地区较高,进而造成3个地区土壤的磷素存在显著差异。

3.2 不同土层土壤有机碳、全氮、全磷变化的影响因素分析

由表2可知,同一地区土壤0~ 20 cm土层中有机碳、全氮含量显著高于20~ 30 cm土层,而全磷含量各土层之间变异性较小,差异不大。这与已有的研究结果[9]基本一致。土壤中的有机碳主要来源于生物残体及其分泌物,其分解与转化主要集中在表层土壤中,因此一般表层土壤的有机质含量显著高于下层土壤。而表层土壤受温度、降水量等气候因子影响较大,所以表层土壤有机碳的含量与温度呈负相关,随着降水量的增加而增加。土壤表层的全氮含量均大于表下层土壤,研究证实,地表凋落物是土壤有机碳和全氮的主要来源[16],大约90%的生物量集中于表层土壤,所以表层土壤有机碳和全氮含量大于表下层。此外,表层土壤对大气氮沉降的接收可能是造成其全氮含量高于表下层的原因。土壤中的磷主要来源于母质,属于沉积性矿物,迁移性较差,在空间上分布较均匀,随纬度、温度、降水量梯度分布土层间土壤全磷含量变化不显著[9]。

3.3 不同纬度草原土壤化学计量比变化的影响因素分析

土壤生态化学计量比是衡量土壤质量的重要参数,反映了土壤释放N、P矿化养分的能力[13]。受气候、地貌、土壤生物和人为干扰等影响,土壤碳、氮、磷总量变化差异较大[17-18]。在土壤深度为0~30 cm范围内,同一地区不同土层间表现为:土壤C/N、C/P、N/P、C/N/P在3个土层深度中差异均不显著,这表明中蒙边境地区草原土壤化学计量比是较为稳定的。我国土壤的C/N平均值为10~12[19],本研究区土壤C/N平均值为9.73,低于国内土壤平均值。二连浩特市地区C/N随土层深度的增加大致呈现逐渐降低的趋势,东乌旗、新巴尔虎右旗地区土壤C/N则大致呈现先增加后降低的趋势,可以看出表层土壤有机碳含量低于下层,这是由于3个地区都是荒漠化草原,存在大部分裸露沙地,加之土壤风化作用,使得土壤有机碳含量相对较低,表层土壤相较于下层土壤沙化更严重。在土壤深度为0~30 cm内,东乌旗C/N表现为每一土层都高于新巴尔虎右旗和二连浩特市,而新巴尔虎右旗又呈现每一土层都高于二连浩特市。这是由于东乌旗土壤有机质平均含量(14.41 g/kg)大于新巴尔虎右旗土壤(12.36 g/kg)和二连浩特市土壤(4.96 g/kg),而有机碳含量与降水量呈显著正相关,因此在荒漠草原地区降水量是限制土壤C/N的主要因子。土壤C/P是指示土壤P元素矿化能力的重要指标,可衡量有机质矿化释放P或吸收固持P的潜力,较高的C/P不利于微生物在有机质分解过程中的养分释放,使土壤中有效磷含量减少[20-21]。土壤C/P在每一土层都表现为新巴尔虎右旗>东乌旗>二连浩特市,这可能是二连浩特市与东乌旗草原土壤P素缺乏所致。本研究中,土壤C/P较高,表明典型草原土壤磷的有效性低,同时也表明3个研究地区草原土壤有机质分解较为缓慢。这说明草原中C/P主要受有机质影响较大[22]。N/P在3个典型地区的表现各不相同,本研究发现3个典型草原的土壤N素分布不均。同时,土壤P素的来源相对固定,主要来自岩石风化,过程较为缓慢,风化程度在土壤深度为0~60 cm内差异不明显[23]。所以,土壤中N素分布不均和P素含量的相对稳定可能是造成3个典型草原土壤N/P差异性的主要原因。研究区C/N/P的变化范围是16.05~47.06,平均值为25.89,低于全球及中国其他地区,通过分析可知,研究区土壤C/N/P主要受土壤P含量控制,因此也较为稳定。在土壤养分含量及生态化学计量比与环境因子的相关性研究中发现,纬度的变化会引起研究区降水量、pH值、温度等环境条件改变,影响土壤中养分的周转过程,造成3个地区的土壤养分化学计量存在差异性。

4 结论

在土壤深度0 ~30 cm变化范围内,研究区内草原土壤的有机碳、全氮和全磷含量均随着纬度增加而增大,即新巴尔虎右旗>东乌旗>二连浩特市。同一地区表层土壤的有机碳和全氮含量高于下层,而不同土层间全磷含量变异性不大。

同一土层土壤C/N随着纬度增加而增大,但未表现出显著的差异性,其中东乌旗土壤C/N略高于新巴尔虎右旗和二连浩特市,土壤C/P、N/P随着纬度增加表现出新巴尔虎右旗>东乌旗>二连浩特市,而不同地区草原土壤同一土层C/N/P表现为二连浩特市>东乌旗>新巴尔虎右旗。同一地区不同土层之间C/N、C/P、N/P、C/N/P差异均不显著(P>0.05)。研究区内土壤C/N、C/P、N/P、C/N/P变异性不大,较为稳定。

纬度、降水量、土壤pH值和温度是影响土壤中C、N、P含量及其化学计量比变化的主控因子。