异质性吸收能力约束下FDI对出口复杂度的影响研究

信超辉 毛艳华 荣健欣

摘 要 本文利用2003-2016年我国省级面板数据分别构建了静动态面板门槛模型,研究了异质性吸收能力约束下FDI对出口复杂度的差异化影响,发现FDI对出口复杂度的影响存在显著的吸收能力门槛效应,吸收能力越高,其促进作用越大。人力资本和基础设施在FDI技术溢出中发挥基础性作用,只有跨越一定的人力资本和基础设施门槛时,FDI对本地出口复杂度才有显著的推动作用;金融发展是本地企业对外资技术模仿和二次创新的重要保障,FDI对出口复杂度的促进作用随着金融发展的提高而提升。FDI大量流入却未能很好地促进我国出口复杂度提升的原因在于大部分地区吸收能力长期处于较低水平。本文还发现,FDI对出口复杂度的影响因融资方式、产业类型以及FDI来源的差异而不同。本文研究结论对“十四五”时期推动外贸外资高质量发展和提升全球价值链地位有重要的政策含义。

关键词 FDI 异质性吸收能力 出口复杂度 门槛效应 全球价值链

一、问题提出与研究意义

全球化与国际分工的重新布局加速了先进技术在全球的扩散,FDI的流入对东道国的出口结构和出口技术水平产生了较为深刻的影响(Xu,2010)。对于发展中国家而言,引进 FDI除了能增加资本存量和提供就业机会外,还能以较低成本、较快速度获得国外先进技术,是促进本国的技术进步和经济增长的重要渠道。二战后,日韩等国通过承接欧美发达国家的产业转移,获取和学习跨国公司先进技术,实现了对发达国家的技术赶超。与大多数发展中国家引进FDI的理由相似,中国在制定外资政策时除了考虑吸引资金外,还希望通过外资企业进入的契机使内资企业学到先进的技术和管理方法,进而提升企业技术水平和生产率。近30年来,中国引进的FDI不管是存量还是流量,均处于世界前列。商务部数据显示,中国自1992年起连续28年成为吸收外资最多的发展中国家,2020年实际利用外资1529.489億美元,成为世界引进外资最多的国家。1992—2020年,中国累计实际利用外资22975.605亿美元,年均增长10.23%。

然而,FDI的大量进入促进了我国出口规模的扩张,但并没有带动中国出口技术水平的同步提升,我国在全球价值链中仍然处于中低端位置(刘志彪、张杰,2007),与日韩等国引进外资带来的出口技术水平大幅提升形成较大反差。据测算,40年来我国出口技术水平有了一定的提高,但相较于主要发达国家仍然存在很大差距(陈晓华等,2011;Amiti et al.,2016),从各行业技术含量相对排名位次来看,中国出口的技术含量几乎锁定在世界最低端,远低于美日等发达国家,根本无法对美日等发达国家构成技术威胁(倪红福,2017)。当前我国出口贸易发展面临复杂多变的内外部环境,呈现出全球价值链重构期、发展动力转换期、外贸政策转向期“三期”叠加的特点。中国要实现从贸易大国到贸易强国的转变,必须依赖技术进步以提升产品技术复杂度,解决中国传统贸易发展模式中出口技术含量低的问题(顾晓燕等,2020)。我国目前出口产品的技术水平现状如何?为什么在FDI大量流入的情况下,中国整体的出口技术水平仍然提升相对缓慢?约束FDI促进中国出口技术水平提升的因素是什么?

在当前日益复杂的国际发展环境下深入探讨上述问题,对科学合理利用外资,加快提高我国出口技术水平,建设贸易强国具有重要的实践意义。

自Hausmann et al.(2007)提出以出口复杂度衡量出口技术水平后,学术界对FDI与出口复杂度之间的关系进行了广泛研究,但研究结论却存在很大分歧。一些学者认为FDI显著提升了东道国出口复杂度。王永进等(2010)使用1995—2004年101个国家的数据进行了实证分析,发现FDI对东道国的出口复杂度的提高起到了积极作用。祝树金等(2010)基于1992—2006年跨国面板数据,也发现FDI促进了东道国出口技术水平的提升。郭晶(2010)利用1993—2007年46个国家的数据进行了实证研究,发现FDI与高技术产业出口复杂度之间存在长期正向协整关系,但FDI对发达国家高技术出口复杂度提升的作用强于发展中国家。高鹏(2018)从本土关联的视角探讨了外资进入对中国出口附加值的差异化影响,发现市场导向型外资有利于中国出口附加值水平的改善,同时,外资进入价值链的上游环节,有助于中国出口增加值率的提升。Anwar & Sun(2018)利用中国制造业的行业层面面板数据进行的实证研究也发现,FDI能显著促进东道国出口质量和技术水平的提升。

但也有研究发现,FDI对东道国的出口复杂度并不一定总是起着促进作用,特定条件下其对东道国出口复杂度也存在显著阻碍作用。Wang & Wei(2007)利用中国城市数据进行实证研究发现,FDI没有显著促进中国出口复杂度的提升,人力资本和政府的高科技产业园政策才是提升出口复杂度的关键因素。Xu & Lu(2009)发现,只有来自OECD成员国的外商独资企业的对华投资对中国出口复杂度有显著的提升作用,而其他类型外国公司的存在则没有影响。Harding & Javorcik(2011)从出口产品的单位价值角度出发,通过对116个国家1984—2000年的数据进行实证分析,发现FDI对发展中国家出口技术水平和单位价值有正向促进作用,而对发达国家作用不显著。Yan(2008)则指出外商投资企业,特别是外商独资企业垄断了高科技生产,对本土企业的技术溢出效应很小,对企业创新影响的净效应为负,且在不同年份、不同地区和不同省份均未显著改善出口复杂度,FDI的挤出效应仍然占主导地位。黎峰(2017)发现外资进入及其市场导向行为对国内价值链的构建产生了明显的阻碍作用,其中外资兼并收购行为的不利影响相对更大。陈颂、卢晨(2019)的研究表明,只有在行业内或行业间使用技术相近、技术层面上联系紧密的情况下,FDI才有利于内资企业技术进步和出口复杂度的提高。

综观现有FDI与出口复杂度关系的文献,多数将FDI技术溢出当作黑匣子处理,直接探讨FDI对出口复杂度的影响,鲜有关注东道国吸收能力及其对FDI技术溢出的约束作用。理论上,FDI可以通过产业间和产业内技术溢出提升东道国厂商的生产率和出口技术水平,但东道国企业能在多大程度上学习和模仿外资企业的先进技术归根结底取决于当地的技术吸收能力(赖明勇等,2005)。上述文献的研究结论之所以存在较大分歧,是因为忽略了本地吸收能力对FDI技术溢出的制约。无论是FDI产业内还是产业间技术溢出,本地厂商模仿和学习效果均涉及到技能劳动力、机器设备投入以及基础设施的使用。因而本地人力资本、金融发展与基础设施三种吸收能力的高低是决定FDI能否提升出口复杂度的重要因素,忽略东道国吸收能力探讨FDI与出口复杂度之间的关系可能会导致截然相反的结论。吸收能力如何制约FDI对出口复杂度的提升?其作用机制是什么?不同的吸收能力下FDI对东道国出口复杂度的影响存在何种差异?本文将从异质性吸收能力的角度探讨FDI对出口复杂度的作用机制,利用海关HS六位产品编码数据测算2002—2018年31个省份的出口复杂度,并分别构建面板门槛模型实证检验FDI对出口复杂度的差异化影响,这既有助于理解当前该领域研究结论存在巨大分歧的原因,又能为“十四五”时期合理引进和利用外资、提升出口技术水平和推动外贸外资高质量发展提供新的思路。

相较于现有的研究,本文可能的创新和边际贡献有:一是视角研究的创新,即从金融发展、人力资本和基础设施三类吸收能力视角综合探讨了异质性吸收能力约束下FDI对出口复杂度的作用机制和影响。二是通过实证研究发现了FDI与出口复杂度之间存在显著的门槛效应,验证了在东道国不同吸收能力下,FDI对出口复杂度的差异化影响,一定程度上解释了当前这一领域研究结论存在分歧的原因。三是相较于主要从跨国层面或行业层面进行实证分析的已有研究,本文的实证研究基于省级层面,通过比较各省份三类吸收能力的动态变化情况,发现改革开放以来大部分省份吸收能力长期处于较低水平,这阻碍了FDI对本地的技术溢出效应,从而在一定程度上解释了为什么大量FDI流入中国却未能快速提升中国整体出口复杂度的原因。

二、作用机制与研究假说

FDI通过包括竞争效应、示范效应和人员流动效应的产业内溢出和前后向联系的产业间溢出提升东道国厂商的生产率(Helpman et al.,2004)。就产业内溢出而言,首先,外资公司进入首先加剧了东道国行业内的竞争,迫使本地企业更有效地利用资源和提升生产效率;其次,企业通过学习和模仿外资公司的技术与管理提高自身的生产率(Blomstrom & Kokko,2001);再次,外资进入后须对雇用的本地劳动力进行培训,后期雇员通过劳动力市场被本地企业挖走或自由流动到本地企业,加速了外资企业技术和管理经验在本地的扩散,进而影响了本地企业的生产率。而产业间溢出主要通过和本地厂商间的前向和后向联系来影响本地上下游厂商的生产率。外资进入后基于贸易成本的考虑,倾向于选择本地中间品配套供应商,一方面为本地厂商提供了稳定的产品需求,有利于实现规模报酬递增;另一方面外资对本地厂商在生产中间品时的工艺、流程以及标准要求,本身就是一种技术和管理的外溢,有些外资甚至直接派出专家对中间品厂商进行指导,直接或间接地影响了本地中间品厂商的生产率。值得注意的是,外资进入后除了影响本地原有厂商,也會催生大量产业内外相关联的新厂商,随着FDI技术溢出效应的显现,本地新旧厂商的生产率也会相应提升。

出口是企业生产率高低效应选择的结果,企业凭借高生产率而主动选择出口(Eaton et al.,2004)。在FDI产业内溢出和产业外溢出机制作用下,伴随着本地新旧厂商生产率和技术水平的提升,本地出口的规模(内涵边际)和产品种类(外延边际)也会相应扩大,同时本地出口复杂度也随之提升(Xu,2010)。一方面,FDI对已有本地厂商的管理经验和方法、生产工艺和技术的外溢既扩张了东道国厂商的出口规模,也提升了出口复杂度(Anwar & Sun,2018);另一方面,以模仿、学习和吸收FDI技术溢出的创业型公司,在生产率和规模达到一定的水平后,也会出口与外资技术水平相近的产品,从而提升东道国的出口复杂度。然而,FDI技术溢出须在本地有一定的吸收能力的条件下才能产生,FDI的进入能否提升东道国生产率和出口技术水平归根到底取决于东道国自身的吸收能力。二战后同样是承接国际产业转移和大规模引进外资,日本、韩国和中国台湾地区在不少高技术产业领域实现了对欧美发达国家的技术赶超,在全球价值链中的地位攀升至中高端。而多数发展中国家虽也承接了大量外资的产业转移,但目前其整体的出口技术水平仍然较低,在全球价值链中仍处在低端位置。不同发展水平的经济体引进外资对本地区技术溢出影响各异,重要原因在于本地金融发展、人力资本和基础设施水平等吸收能力不同(祝树金等,2010)。FDI无论是产业内还是产业间溢出,本土厂商都需要雇用相应的劳动力、购买机器设备,以及使用当地的基础设施。因此,当地金融发展、人力资本和基础设施水平的高低,直接关系到本地厂商能否有效吸收FDI技术溢出,从而提升自身的生产率和出口产品的技术水平,具体作用机制如图1所示。

假说1:FDI对出口复杂度的影响受到本地吸收能力的约束,二者存在非线性关系。

金融发展主要通过融资、风险投资和创新风险转移机制,确保本地厂商能吸收FDI技术溢出和进行二次开发,进而约束FDI对出口复杂度的影响。首先是融资机制。金融市场融资效率的提升可以降低融资成本从而影响FDI行业内和行业外的技术溢出。模仿和学习外资企业生产技术必须投入大量初始固定成本(包括学习费用、谈判成本、购买关键技术以及设备的费用等),并且企业原有技术与外资企业技术差距越大,融资需求越大。只有当本地厂商能便捷地从金融市场获取足够的初始固定投入资金时,才能充分吸收、利用FDI技术溢出来提高自身的技术水平。同时,FDI的进入增加了对本地上游本土企业产出的需求,由于可以使上游企业获得规模效应乃至刺激更多上游本土企业的出现,缺少相应的融资机制,FDI创造后向关联的潜力发挥会严重受阻。其次是风险投资机制。新技术的研发与推广具有风险高、周期长的特征,银行类短期间接融资无法满足本地厂商对FDI技术溢出的二次开发和推广。风险投资作为一种权益融资,不仅能很好地解决企业在创新活动中缺乏资金的问题,而且还能通过参与董事会、制定发展战略、监管公司行为和雇用管理层等方式减少信息不对称和道德风险问题,从而加速本土企业吸收FDI的成果转化。最后是风险转移机制。企业吸收FDI技术溢出并进行二次创新必然伴随着高风险,这成为企业积极投入技术创新活动的障碍,保险作为市场化的风险转移机制、社会互助机制和社会管理机制,与具有高风险特征的企业技术创新活动具有内在的契合性和互补性。科技保险是以保险作为分散风险的手段,以保险公司给予保险赔偿或给付保险金的方式,对高新技术企业的创新创业风险进行分散,从而保障本土企业对FDI技术的吸收和二次创新(黄英君等,2012)。

假说2:金融发展水平越高,越有利于本地新旧厂商对外资技术溢出的吸收和二次创新,FDI对本地出口复杂度的提升作用也越明显。

FDI能否提升本地厂商出口技术水平

也取决于本地是否具有一定的人力资本基础。东道国人力资本的水平一方面通过投资成本和市场需求影响外资进入的种类和质量(梁经伟等,2019),另一方面也会影响FDI溢出效应的产生。外资的进入对本地上下游产业的需求和技术提升均有较强的带动作用,基于贸易成本的考虑,外资倾向于本地厂商生产的中间品,因而对本地中间品有较大需求,对中间品的技术标准也有严格的规范和要求。为满足外资对中间品的技术标准,本地中间品厂商需要投入相应的技能劳动力。同时,外资进入后也需要雇用大量本地劳动力,这一方面起到了对本地劳动力的培训作用,另一方面本地同类厂商迫于竞争压力,也会以高薪从外资企业挖人才或从劳动力市场雇用有外资工作经验的劳动力。人员培训与流动效应加速了FDI技术向本地厂商的扩散,进而影响本地厂商的生产率和出口技术水平。因此,本地人力资本水平在FDI影响本地厂商生产率和出口技术水平中起着基础性作用。人力资本水平低容易拉大本土企业与外资企业的技术差距,尽管东道国存在更大的赶超潜力(杨汝岱、姚洋,2008),但过于悬殊的技术差距使其无法吸收FDI技术外溢反而不利于本土厂商的发展。只有跨越相应的技术门槛,才能使本土企业与外资企业的差距在合理范围,从而有利于本地厂商吸收FDI技术溢出。

假说3:人力资本过低时,FDI进入将不利于本地出口复杂度的提升,只有跨越一定门槛后,FDI才有利于出口复杂度提升。

基础设施具有明显的规模经济和网络效应。基础设施的改善为本地厂商更好地吸收和利用外资先进技术,发挥后发优势提供了基础条件,进而影响本地厂商生产率和出口技术水平(刘生龙、胡鞍钢,2010)。基础设施完善能降低出口厂商的运输成本和出口不确定性带来的调整成本,提升FDI技术溢出的利用效率,扩大出口的广度与深度(王永进等,2010)。它还能加速劳动力的空间流动,促进规模经济和集聚经济,而规模经济和集聚经济所产生的外部性有利于扩大FDI对本土厂商的技术溢出程度。21世纪以来,信息基础设施在FDI技术溢出中的作用越来越大,信息基础设施完善能减少外资企业信息成本,降低信息不对称和外部不确定性。加大FDI流入量,还能通过网络效应扩大FDI对本土厂商技术外溢的辐射范围和利用效率(李坤望等,2015)。

假说4:本地基础设施越完善,FDI对出口复杂度的提升作用也越大。

三、实证分析

(一)计量模型

为验证前文假说,借鉴赖明勇等(2005)的方法,分别构建FDI与金融发展、人力资本和基础设施的交互项模型(1),并将样本以2008年为节点进行分組检验。

模型(1)中,i表示省份,t为年份。被解释变量 lnEXPYit为出口复杂度,lnFDIit为外商直接投资。吸收能力指标包括金融发展FD、人力资本HC和基础设施PEC;CONTROY控制变量包括对外开放程度OPENit、政府政策因素GOV和市场化水平MI;Vi和εt表示个体异质性;uit为随机扰动项。

(二)变量构建与数据来源

出口复杂度EXPY:测算出口复杂度的主流方法是Hausmann et al.(2007)提出的方法,后续研究有学者根据不同的研究需要,对测算出口复杂度的方法进行了各种改进,例如,Xu & Lu(2009)、王永进等(2010)根据产品质量对产品技术复杂度进行了调整;陈晓华等(2011)则进一步区分了出口品的国内技术含量问题,将出口贸易中的国外产品(或原材料)进口部分剔除出去。总体而言,各种方法各有利弊,前一种改进方法对数据要求相对较高,一般常用于跨国层面和微观企业层面的研究。由于本文研究的对象是基于中国省级层面,用Hausmann等(2007)的方法直接测算中国的出口复杂度会因为加工贸易过高导致测算出来的出口复杂度远高于实际收入水平,即存在“Rodrik悖论”。因此,本研究采用陈晓华等(2011)的改进方法相对合适。本文在计算该指标时剔除加工贸易的影响,分两步计算中国各省的出口复杂度,计算公式为:

首先根据公式(2)计算h行业的出口技术复杂度 PRODYht,其中θ为出口品中进口中间投入所创造的价值,以相应省份出口特定产品中以加工贸易形式进口的比重来表示,具体为进料加工和来料加工装配形式的进口占该产品所属产业总出口的比重,所以(2)中分母即表示剔除加工贸易后h行业出口占本省总出口的比重,PGDPit为i地区t时期人均GDP,再根据公式(3)对行业技术复杂度指数进行加权求和,计算出各省的出口复杂度。本文利用国研网2002—2018年我国HS六位产品编码出口数据计算各省出口复杂度,同时为进一步分析我国东中西部区域出口复杂度分布状况和变化趋势,我们对我国各省历年出口复杂度进行了Kernel密度估计,结果如图2所示。

从图2来看,全国Kernel密度函数曲线峰值呈现不规则变化且不断向右移动的趋势,但随着时间的推移,Kernel密度函数曲线从相对狭窄渐渐变得矮而宽再变得相对狭窄,表明我国出口复杂度在不断提升,各省之间的出口复杂度差距有一定的缩小趋势。分区域来看,东中西部Kernel密度函数曲线峰值之间的距离进一步缩小,区域之间的出口复杂度差距有缩小的趋势;此外,东中西部Kernel函数曲线也呈现与全国曲线相似的走势,从相对矮而宽变得高而窄,其中2002年西部和中部呈现出极度不平衡的分布,东部地区相对来说比较集中,但也存在较大面积的左拖尾分布。而2010年和2018年,东中西部Kernel曲线的分布均呈现较大幅度的集中趋势,其中中部地区表现得最为明显,说明东中西部区域内部之间的差距在不断缩小。

解释变量FDI以各省实际利用外资额衡量,数据来源于商务部。金融发展FD以该省金融增加值与GDP之比衡量。人力资本HC以人均受教育年限表征。基础设施建设水平借鉴胡鞍钢、刘生龙(2009)的方法,以人均消费标准煤PEC作为综合基础设施的代理变量。控制变量对外开放程度OPEN用当地进出口总额与GDP之比衡量。政府的政策对出口产品的技术复杂度有重要影响,本文以一省财政收支除以GDP来衡量政府的政策力度GOV。市场化水平MI以樊纲等测度的各省市场化指数来表示。其中,除市场化指数来源于历年《中国市场化指数》,其他变量数据均来源于国家统计局。由于部分变量数据缺失严重,并且后文用到的面板门槛模型要求数据必须是平衡面板,因此本文选取2003—2016年我國31省面板数据进行实证分析,变量描述性统计如表1所示。

(三)实证分析

从表2的估计结果来看,不加吸收能力交互项时,无论是全样本还是子样本,FDI系数均显著为正,说明FDI对出口复杂度的提升有显著促进作用。但加入三个吸收能力的交互项后,全样本和子样本之间的结果则存在明显差异,三个交互项有的在全样本时显著,有的则在子样本时显著。FDI与金融发展的交互项在2003—2008年子样本中显著为正,在2009—2016年子样本中则显著为负,而在全国样本中不显著。这说明2009年之前,FDI对出口复杂度的促进作用随着金融发展水平的提高而提高,2009年之后随着金融发展水平的提高,FDI反而越来越不利于出口复杂度的提高。就全国而言,则表现为FDI不受金融发展的影响,这与现有部分文献研究结果一致。FDI与人力资本的交互项在全国样本和2009—2016年子样本中显著为正,在2003—2008年子样本中为负但不显著,说明FDI对出口复杂度的促进作用在全国样本和2009—2016年子样本中随着人力资本的提高而提高,而在2003—2008年子样本中则不存在约束作用。FDI与基础设施的交互项只在2003—2008年子样本中显著为负,在全国样本系数为正,2009—2016年子样本为负但均不显著。上述结果表明,FDI对出口复杂度的影响受到金融发展、人力资本和基础设施三个吸收能力的约束。在吸收能力约束下,FDI与出口复杂度之间存在一定的非线性关系,且随着人力资本、金融发展和基础设施的不同而不同,从而验证了假说1。

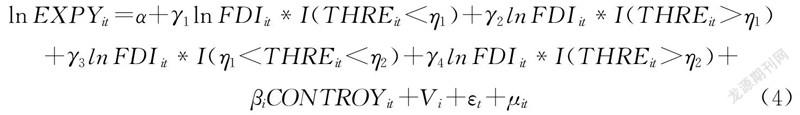

上述方法虽然一定程度上识别了FDI与出口复杂度的非线性关系或门槛特征,但仍存在不足。分组检验法难以把握样本的分组标准,交互项模型法虽可以估出具体的门槛值,但无法对“门槛效应”进行显著性检验。Hansen(1999)提出的面板门槛模型则能很好地解决上述问题,因此本文分别以金融发展、人力资本与基础设施为门槛变量,构建FDI对出口复杂度影响的面板门槛回归模型(4),重新进行估计和检验。

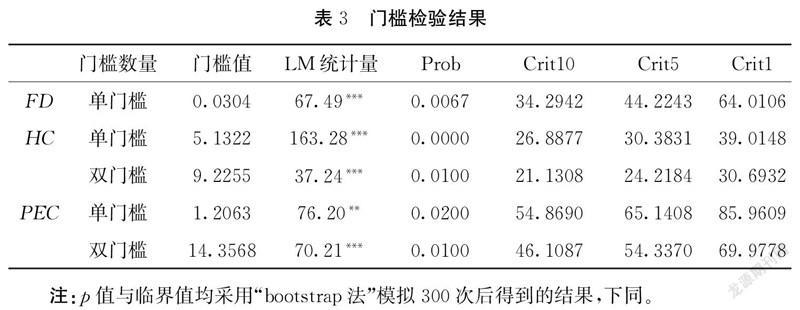

模型(4)中,THRE为门槛解释变量,包括金融发展FD、人力资本HC和基础设施建设水平PEC,I(*)为示性函数,η是门槛值,其他变量与模型(1)一致。同样利用stata 15软件和各省面板数据进行估计和检验,结果如表3和表4所示。

表3结果显示,FDI对出口复杂度的影响存在显著的基于金融发展FD的单门槛效应,基于人力资本HC和基础设施PEC的双门槛效应。金融发展门槛值为0.0304;人力资本第一个门槛值为5.1322,第二个门槛值为9.2255;基础设施第一个门槛值为1.2063,第二个门槛值为14.3568。

表4中列(1)—(3)分别为以金融发展、人力资本和基础设施为门槛的估计结果。从列(1)来看,当金融发展水平低于门槛值0.0304时,FDI的系数为0.178,并在1%的水平上显著;当金融发展水平高于门槛值0.0304时,FDI的系数为0.231,并在1%的水平上显著,说明金融发展水平越高,FDI对出口复杂度的提升作用越明显,验证了假说2。通过融资、风险投资和创新风险转移机制,确保了本地新旧厂商充分吸收FDI技术溢出和二次开发,进而加大了FDI对出口复杂度的提升作用。这说明金融发展水平越高,FDI对本地出口复杂度的提升作用也越明显。

从列(2)来看,当人力资本在第一个门槛值(5.1322)以下时,FDI的系数为-0.566,并在1%的显著性水平上显著,而当HC处于第一个门槛值和第二个门槛值(9.2255)之间时,FDI系数转变为0.178,并在1%的显著性水平上显著;当HC大于第二个门槛值时,FDI系数仍然显著为正,并扩大为0.208。该结果一方面说明FDI对出口复杂度并不都是促进作用,人力资本过低时会起阻碍作用,只有当人力资本跨越门槛值时,FDI才能显著提升出口复杂度,从而验证了假说3。人力资本较低时,本地缺乏吸收FDI技术溢出和应对外资企业进入带来的冲击的能力,此时FDI的进入不利于出口复杂度水平的提高。另一方面,随着东道国人力资本越来越高,FDI对出口复杂度的提升作用越来越大。人力资本体现了当地的技术水平基础,越高的人力资本,越有利于提升示范效应、培训效应和关联效应的效率,从而有利于FDI对出口复杂度的提升。现有经验研究中,FDI对发达国家出口复杂度的提升作用比发展中国家大的一个重要原因在于发达国家人力资本相对较高。

从列(3)来看,当基础设施在第一个门槛值1.2063以下时,FDI系数为0.025,但不显著;当PEC处于第一个门槛值和第二个门槛值(14.3568)之间时,FDI系数提高为0.194,并在1%的水平上显著;当PEC跨越第二个门槛值后,FDI的系数仍显著为正,并扩大为0.270。这说明不完善的基础设施将无法发挥FDI对出口复杂度的提升作用,只有跨越一定的基础设施门槛,FDI对出口复杂度才有显著促进作用,并随着基础设施水平的提升,这种促进作用将越大,从而验证了假说4。理论上,基础设施具有明显的网络效应、规模效应和外部性,可为本地厂商吸收和利用外资技术溢出提供良好的外部环境,极大地降低了出口企业吸收外资技术外溢的成本,有利于本地厂商获取新产品信息和研发新产品,从而提升出口技术水平。

表5展示了2003年和2019年我国各省份吸收能力的分布情况。就金融发展来看,2003年处于门槛值以下的有黑龙江等17省;2019年则已经全部跨越门槛值。就人力资本而言,2003年西藏仍然处在第一个门槛值以下,大部分省份人力资本处于两个门槛值之间,高于第二个门槛值的仅有北京、上海、辽宁和天津;2019年则没有低于第一个门槛值的省份,绝大部分省份已经跨越第二个门槛值,只有西藏处于第一个门槛值和第二个门槛值之间。从基础设施来看,2003年西藏、青海、新疆、内蒙古、甘肃和云南处于第一个门槛值以下,其他省份均处于第一个门槛值和第二个门槛值之间,尚未有跨越第二个门槛值的省份;2019年尚有西藏、青海与新疆没有跨越第一个门槛值,甘肃等9个省份仍处于第一个门槛值和第二个门槛值之间,其他大部分省份已经跨越第二个门檻值。

总体来看,2003年以来,我国三种类型省份的吸收能力有了较大幅度的提升,FDI对我国出口复杂度的提升作用进一步显现。东部地区绝大部分省份都在高吸收能力以上,大部分中西部省份未达到FDI促进出口复杂度的最优吸收能力。受数据的限制,我们虽然没有展示2003年以前各省吸收能力的情况,根据上述吸收能力分布可以推测,改革开放以来大部分年份,我国许多省份吸收能力未达到FDI促进本地出口复杂度提升的最优水平,其提升作用较小甚至有阻碍作用。这也一定程度上解释了为什么我国有巨大的FDI流量和存量,但出口技术水平却没有如日韩等国一样实现对欧美发达国家的赶超。

(四)内生性问题与处理

上述门槛模型能较好地估计异质性吸收能力下FDI对出口复杂度的差异化影响,但仍然存在两方面不足:一是无法处理内生性问题。对于潜在的内生性问题,我们认为主要有两个方面。一方面是遗漏重要解释变量产生的内生性问题,对于该问题我们采用的是面板数据,并基于已有的研究加入贸易开放度、市场化水平、政府财政收支,以及金融发展、人力资本和基础设施三个门槛变量作为控制变量,以缓解遗漏重要变量造成的内生性问题;另一方面是核心解释变量FDI与出口复杂度之间反向因果造成的内生性问题,即FDI既能影响出口复杂度,出口复杂度也能反过来影响FDI,双向因果引起的内生性问题会影响模型估计的一致性。我们在前文的基准门槛模型中并未对此进行讨论,因此结果的可靠性仍待进一步验证。二是无法估计动态影响,出口技术水平存在一定的变动惯性,上一年度的出口复杂度可能会影响下一年度的出口复杂度,如果在模型中不加以控制,也会影响估计结果的可信度。因此,本文借鉴Seo & Shin(2016)的动态面板门槛模型对Hansen(1999)静态门槛模型进一步拓展,在模型(4)的基础上构建动态面板模型(5),采用FD-GMM进行估计和检验。

模型(5)中主要变量与前文模型一致,不同的是加入了被解释变量lnEXPY的滞后项,且允许其他解释变量与门槛别解释变量一起变动。本文以FDI的滞后一期和各省份到最近港口之间的距离作为FDI的工具变量,利用软件GAUSS 10对模型(5)进行估计,结果如表6。

由表6可知,Linearity (p值)均为0,均拒绝了不存在门槛效应的原假设,说明FDI对出口复杂度的影响存在基于金融发展、人力资本和基础设施的门槛效应,门槛值分别为0.0346、8.2569和5.3216。落在各自门槛值以上的样本占比分别为65.43%、69.58%和45.85%,同时J统计量均显示不存在过度识别问题,工具变量是合理的。对比门槛值上下L.lnEXPY系数可知,低吸收能力样本的出口复杂度对下一年的出口复杂度存在较大的正向惯性影响,高吸收能力样本在这方面的作用相对较弱。当金融发展水平低于0.0346时,FDI的系数为0.0625,并在10%的水平上显著,而当金融发展水平大于门槛值0.0346时,FDI的系数则扩大为0.1599,在1%的水平上显著,说明金融发展水平越高,FDI对出口复杂度的提升作用越强。当人力资本水平低于8.5269时,FDI的系数为-0.0358但不显著,而当人力资本跨越8.5269的门槛值时,FDI系数则转变为显著为正,说明人力资本过低时,FDI对出口复杂度有负向阻碍作用,但此作用不明显,只有跨越相应的人力资本门槛,FDI才对出口复杂度有显著的提升作用。同样,当基础设施水平在0.0225以下时,FDI系数不显著,而在0.0225时则转变为0.2613,并在1%的水平上显著。总体来看,考虑了内生性和动态性问题后,结果依然稳健。

四、进一步讨论

为进一步验证前文门槛估计的稳健性和FDI对出口复杂度的差异化影响,本文将前文的三个吸收能力进一步细化并构建相应的指标进行估计。此外,现有研究也表明FDI技术溢出效应还因产业类型和FDI资金来源地的不同存在差异(毛日昇、魏浩,2007),因而FDI对东道国出口复杂度的影响也可能因产业类型和FDI资金地补贴而存在差异。本部分将探讨FDI对高技术产业的门槛效应以及FDI不同来源地对出口复杂度的差异化影响。

(一)吸收能力差异

为进一步探讨吸收能力异质性约束下FDI对出口复杂度的差异化作用,本文将金融发展、人力资本和基础设施分为不同类型的吸收能力,变量的构建如表7所示。

分别以表7中的变量为门槛变量对模型(4)进行估计,结果如表8所示。表8显示门槛估计结果均验证了前文吸收能力越高,FDI对出口复杂度的提升作用越大的结论。具体来看,两个门槛区间,银行业发展对FDI影响出口复杂度的作用最大,证券业发展次之,保险业发展的作用相对较低。这与我国特殊的金融体系有关,我国以银行的间接融资为主,证券和保险行业起步较晚且规模相对较小。根据国家统计局的数据,截至2020年年底,中国银行、证券和保险三大金融行业的总资产为351.94万亿元,其中银行业为319.74万亿元,约占90.85%,保险和证券行业总资产占比不到10%。绝大部分融资由以银行贷款为主的间接融资提供。从人力资本的具体形态来看,低于门槛值时,相对于技术知识资本,教育知识资本对FDI提升出口厂商出口技术复杂度的作用更强,而跨越门槛值后,技术知识资本作用更强。这说明教育知识资本在东道国厂商吸收FDI技术溢出中起基础性作用,而技术知识资本则在高水平的吸收能力下作用更大。交通基础设施对出口技术复杂度有显著的推动作用,这与王永进等(2010)研究结果一致,而邮电通信和互联网基础设施对出口复杂度的直接提升作用较小,但三者通过提高本地厂商对FDI技术溢出的吸收能力,间接提升了出口厂商的出口复杂度。总的来说,基础设施水平越高,FDI技术溢出对当地出口厂商产品复杂度的提升作用越大。

(二)产业差异

我国大力引进外资的一个重要初衷是利用外资发展本土高技术产业,“以市场换技术”的政策曾经风靡一时。引进外资对我国本土高技术产业的出口复杂度有多大的提升作用?本文将计算各省份高技术产业复杂度,并分别以金融市场发展、人力资本和基础设施为门槛变量对模型(4)进行回归,结果如表9所示。

从表9来看,FDI对我国高技术产业出口复杂度的影响均存在基于金融市场发展、人力资本和基础设施水平的门槛效应,门槛值分别为2.8878、5.1322和1.77。当处于金融市场发展门槛值以下时,FDI系数为0.197,并在1%的水平上显著;处于门槛值以上时,FDI系数扩大为0.296,并在1%的水平上显著。这说明金融市场发展水平越高,FDI对高技术产业的出口复杂度提升作用越大。相对而言,不管是门槛值以下还是门槛值以上,高技术产业样本FDI的系数均大于全样本。当人力资本处于门槛值以下时,FDI系数为-1.409,并在1%的水平上显著;当处于门槛值以上时,相应的FDI系数转变为0.313,并在1%的水平上显著,与全样本结果基本一致,即只有跨越一定的人力资本门槛,FDI才对当地出口复杂度有推动作用,人力资本过低反而会冲击当地的出口产业,导致出口复杂度下降。不同之处在于,两个区间高技术产业FDI系数的绝对值远大于全样本,系数波动更大,在门槛值以下时,FDI对高技术产业出口复杂度的阻碍作用更大,跨越门槛值以后,FDI对出口复杂度的提升作用也较全样本更大。当基础设施处于门槛值以下时,FDI系数为0.102,并在1%的水平上显著,当跨越基础设施门槛值时,FDI系数扩大为0.204,并在1%的水平上显著。FDI對出口复杂度的影响随吸收能力的不同而不同。总的来说,估计结果与全国样本基本一致,即吸收能力越高,FDI对出口复杂度的提升作用越明显,相对而言,高技术产业下,FDI的技术溢出效应对吸收能力更为敏感,使得FDI对出口复杂度的影响程度也存在差异。

(三)FDI来源地差异

现有文献表明,FDI来源不同,其对东道国的溢出效应也存在差异。改革开放以来,我国在吸引外资上取得了很大成就。商务部数据显示,2020年,我国已是全球吸引外资最多的发展中国家和世界第一大利用外资国。我国吸收外资规模大,但来源比较集中:来自中国港澳台地区的FDI常年占比均在50%以上,另外来自OECD成员国和东南亚国家的FDI也占有相当比例,三者合计占比90%以上。因此,本文将样本按FDI来源分为来自中国港澳台地区、东南亚国家以及OECD成员国三类样本考察FDI来源异质性对出口复杂度的影响,分别以金融发展、人力资本和基础设施为门槛变量,利用模型(4)分别进行估计,结果分别如表10、表11和表12所示。

表10结果表明,三个样本均存在显著的基于金融市场发展的门槛效应,门槛值分别为0.0338、0.0367和0.0301。门槛上下区间,来自中国港澳台地区的FDI的系数分别0.092和0.143,并在1%的水平上显著,说明来自港澳台地区的FDI对我国出口复杂度的提升作用随着金融市场发展水平的提高而提高。而东南亚国家和OECD成员国两个样本的FDI系数在各自门槛值以下时均为负但不显著,当跨越金融市场发展门槛值时,FDI系数则转变为显著为正,说明金融市场发展水平低时,来自东南亚国家和OECD成员国的FDI对我国出口复杂度的溢出不明显,只有跨越相应的金融门槛值后,上述两类FDI才能对我国出口复杂度有显著的提升作用。横向来看,来自中国港澳台地区的FDI系数均大于来自东南亚国家和OECD成员国的FDI系数,说明来自中国港澳台地区的FDI对我国出口复杂度的提升作用相对较高,这一方面是由于中国港澳台地区的FDI占我国实际利用外资的比例高,且以中低端技术产业为主,对我国总体出口复杂度有基础性的提升作用;另一方面是由于OECD成员国维持的高技术出口管制以及东南亚地区外资技术水平相对低端,从而造成这两类FDI对我国出口复杂度的提升作用相对较小。

从表11检验结果来看,来自中国港澳台地区、东南亚国家和OECD成员国的FDI对我国出口复杂度的影响均存在基于人力资本的门槛效应,门槛值分别为9.0285、8.4819和9.7102。人力资本门槛值以下时,中国港澳台地区的FDI系数为0.114,并在1%的水平上显著,而东南亚国家和OECD成员国的FDI系数则分别为0.018和0.013但不显著,而人力资本处于门槛值以上时,中国港澳台地区、东南亚国家和OECD成员国的FDI系数分别为0.157、0.093和0.059,并均在1%的水平上显著,说明来自港澳台地区的FDI对我国出口复杂度的提升作用较另外两类外资的作用大,同时也验证了吸收能力越强,FDI对出口复杂度的提升作用越强的结论。

表12结果表明,来自我国港澳台地区、东南亚国家和OECD成员国的FDI对我国出口复杂度的影响存在显著的基于基础设施的门槛效应,门槛值分别为2.0012、1.3787和1.9636。来源于中国港澳台地区和OECD成员国的 FDI人力资本门槛值相对较高,可能是因为来自这两个样本的FDI技术水平相对较高,对基础设施等配套要求相对较高。当基础设施水平在门槛值以下时,FDI系数分别为0.073、-0.156和-0.040,且均在5%以上的水平上显著;在相应门槛值以上时,FDI系数分别为0.139、0.052和0.050,均在1%的水平上显著。这说明,一方面,来自港澳台地区的FDI对我国出口复杂度的促进作用随着基础设施水平的提高而提高,而来自东南亚国家和OECD成员国的FDI对出口复杂度技术外溢只有当所在地基础设施跨越相应的门槛值时才能有效,基础设施水平不足会对当地的出口厂商造成不利冲击进而影响出口复杂度的提升。另一方面,来自我国港澳台地区的FDI对出口复杂度的提升作用远比来自东南亚国家和OECD成员国的FDI强。

五、结论与政策含义

本文从异质性吸收能力的视角探讨了FDI对我国出口复杂度的差异化影响,并试图解释长期以来,巨大的FDI流量和存量却未能快速提升我国总体出口技术水平的原因。在分析金融发展、人力资本和基础设施约束下FDI对出口复杂度影响机制的基础上,本文基于修正后的Hausmann等(2007)的方法计算了我国2002—2018年的各省出口复杂度,数据显示,我国加入世贸组织以来出口复杂度有了较稳定的提升,区域之间和区域内部的出口复杂度差异在缩小。在此基础上,本文进一步通过构建面板门槛模型估计了吸收能力约束下FDI对出口复杂度的差异化影响,主要结论包括五个方面:第一,FDI对出口复杂度的影响程度以本地吸收能力为条件,本地吸收能力越强,FDI对出口复杂度的提升作用越明显。FDI对出口复杂度的影响受到当地金融发展、人力资本和基础设施水平三类吸收能力的制约,二者存在显著的门槛效应,大量外资进入对我国出口技术水平提升作用不明显的原因在于本地吸收能力存在不足。第二,金融发展水平是本地企业对外资技术模仿和二次创新的重要保障,FDI对出口复杂度的促进作用随着金融发展水平的提升而提升,当前FDI对我国出口复杂度的促进作用受以银行为主的间接融资约束较大,受直接融资的作用相对较小。第三,陆运基础设施仍然是基础设施体系建设中的基石,以陆运设施作为基础设施代理变量时,FDI对出口复杂度的提升作用更明显。值得注意的是,互联网基础设施在跨越一定的门槛时,其凭借强大的网络效应,FDI对出口复杂度的提升作用较大。第四,人力资本是FDI通过技术溢出效应影响本地出口复杂度的关键因素,只有跨越相应的人力资本门槛值以后,FDI才能对出口复杂度有提升作用,否则,FDI的进入不仅无法产生溢出效应,反而会因为东道国出口厂商与外资厂商技术差距过大而对本地厂商和产业造成不利冲击。从人力资本的具体形态来看,相应门槛值以下时,教育知识资本相对于技术知识资本对FDI影响出口技术复杂度的作用更强,而处于门槛值以上时则相反,跨越门槛值后,技术知识资本作用更强。第五,FDI对高技术产业出口复杂度的影响对当地吸收能力更为敏感,来自港澳台地区的FDI对我国出口复杂度的影响较其他来源的FDI作用更大。

在促进国内国际双循环的背景下,一方面要更大力度地吸引和利用外资,另一方面要协同推进强大国内市场和提升全球价值链地位。因此,本研究的发现对于推动外资外贸高质量发展有一定的政策含义。

第一,引进外资的同时也应该注重对FDI技术溢出吸收能力的提升,各地应该在“人”“财”“物”吸收能力建设方面采取配套措施,以更好地发挥FDI进入对东道国出口技术水平的促进作用。具体而言,一是要着力改善融资结构和融资效率,最大化FDI对我国出口复杂度的促进作用。加快银行利率市场化和证券市场注册制改革,提升直接融资比例,鼓励和支持风险资本投资和天使投资经济市场发展,发挥风险资本价值发现功能,促进多层次多样化的融资结构形成,着力改善企业融资环境,降低融资成本和提升融资效率。二是要完善中西部省份的交通基础设施,加快新型基础设施建设,发挥基础设施在FDI对各省出口复杂度的技术扩散效应。一方面要完善综合运输大通道,加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海战略骨干通道建设,有序推进能力进展通道网络升级扩容;另一方面要围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑,布局信息基础设施建设、融合基础设施和创新基础设施等新型基础设施。三是要在加快义务教育和高等教育体系改革,优化人力资本配置。一方面,可在一定条件下将国家义务教育提高到高中阶段,以提升各地劳动力整体受教育年限,进一步增强人力资本在FDI对本地出口复杂度的促进作用;另一方面,要提高高等教育质量,分类建设一流大学和一流学科,培养创新型、应用型、技能型人才。

第二,在重视提升吸收能力的同时,还应注重引进外资的来源地和质量,通过引进高质量外资推动我国各个行业,特别是高技术产品整体出口复杂度的提升。具体来说,对于中西部吸引外资相对较少、但吸收能力较强的省份,可以适度引进和承接东部地区和国外转移的外资。对于FDI规模较大、吸收能力已经达到最优水平的东部地区而言,应该适度降低高污染、高能耗、低收益的外资,积极扩大高新技术产业FDI的引进,吸引高质量外资进入先进制造、高技术产业和传统制造数字化转型等领域,有序扩大互联网、教育、文化、医疗等领域对外资开放,支持外资企业设立研发中心和参与承担国家科技计划项目。

参考文献:

[1]陈颂,卢晨.基于行业技术相似度的FDI技术溢出效应研究[J].国际贸易问题,2019(1).

[2]陈晓华,黄先海,刘慧.中国出口技术结构演进的机理与实证研究[J].管理世界,2011(3).

[3]高鹏.外资进入的行为特征与中国出口附加值——基于本土关联的视角[J].世界经济与政治论坛,2018(3).

[4]顾晓燕, 王原雪, 朱玮玮. 非匀质知识产权保护,空间外溢与出口技术复杂度[J].世界经济与政治论坛, 2020(4).

[5]郭晶. FDI对高技术产业出口复杂度的影响[J].管理世界,2010(7).

[6]赖明勇,等.外商直接投资与技术外溢:基于吸收能力的研究[J].经济研究,2005(8).

[7]黎峰.外资进入如何影响了中国国内价值链分工?[J].财经研究,2017(11).

[8]李坤望,邵文波,王永进.信息化密度、信息基础设施与企业出口績效——基于企业异质性的理论与实证分析[J].管理世界,2015(4).

[9]梁经伟,毛艳华,文淑惠.东亚地区嵌入全球生产网络的演变路径研究——基于生产分割的视角[J].国际贸易问题,2019(3).

[10]刘生龙,胡鞍钢.基础设施的外部性在中国的检验:1988—2007[J].经济研究,2010(3).

[11]刘志彪,张杰.全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策——基于GVC与NVC的比较视角[J].中国工业经济,2007(5).

[12]毛日昇,魏浩.所有权特征、技术密集度与FDI技术效率外溢[J].管理世界,2007(10).

[13]倪红福.中国出口技术含量动态变迁及国际比较[J].经济研究,2017(1).

[14]王永进,等.基础设施如何提升了出口技术复杂度?[J].经济研究,2010(7).

[15]杨汝岱,姚洋.有限赶超与经济增长[J].经济研究,2008(8).

[16]祝树金,戢璇,傅晓岚.出口品技术水平的决定性因素:来自跨国面板数据的证据[J].世界经济,2010(4).

[17]Amiti M, Freund C. The Anatomy of China's Export Growth[J]. Social Science Electronic Publishing, 2016(5).

[18]Anwar S,Sun S Z. Foreign Direct Investment and Export Quality Upgrading in China's Manufacturing Sector[J]. International Review of Economics & Finance, 2018,54(3).

[19]Blomstrom M,Kokko A. Foreign Direct Investment and Spillovers of Technology[J]. International Journal of Technology Management, 2001, 22(6).

[20]Eaton J,Kortum S,Kramarz F.Dissecting Trade: Firms, Industries, and Export Destinations[J].American Economic Review, 2004, 94(2).

[21]Hansen B E. Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2).

[22]Harding T,Javorcik B S. Roll out the Red Carpet and They will Come: Investment Promotion and FDI Inflows[J]. Economic Journal, 2011, 121(557).

[23]Hausmann R, Hwang J, Rodrik D. What You Export Matters[J]. Journal of Economic Growth, 2007, 12(1).

[24]Helpman E,Melitz M J, Yeaple S R. Export Versus FDI with Heterogenous Firms[J]. American Economic Review, 2004, 94(1).

[25]Massell B F. A Disaggregated View of Technical Change[J]. Journal of Political Economy,1961,69(6).

[26]Seo M H, Shin Y. Dynamic Panels with Threshold Effect and Endogeneity[J].Journal of Econometrics, 2016, 195(2).

[27]Wang Z,Wei S J.What Accounts for the Rising Sophistication of China's Exports? [J].NBER Working Paper, 2007(377).

[28]Xu B. The Sophistication of Exports:Is China Special?[J]. China Economic Review, 2010, 21(3).

[29]Xu B,Lu J Y. Foreign Direct Investment, Processing Trade, and the Sophistication of China's Exports[J]. China Economic Review, 2009, 20(3).

[30]Yan L. Why Are China's Exports Special? The Role of FDI, Regional Trade, and Government Policies[J]. Chinese Economy, 2008, 41(6).

(責任编辑:彭琳)