中等强国外交与三角关系理论的“区域转向”

王翠梅

摘 要 任何三个存在内在制约和互动关系的行为体都可能形成三角关系。随着区域性力量的作用凸显,中等强国逐渐被纳入三角关系理论框架。然而,既有研究并未探讨该理论在中等强国外交中的适用性问题。三角关系理论确实有助于明晰中等强国的角色定位、运筹中等强国的外交实践,但其传统的分析框架无法容纳中等强国外交的区域性和多样性特点,也并未考虑中等强国的特殊性和行为体问题。因此,有必要以中等强国为着眼点推进三角关系理论的“区域转向”:区分“战略三角”与“区域三角”,明晰三角关系的所处场域;聚焦中等强国的角色定位与战略选择,建构“区域三角”的分析框架;考虑区域三角关系的时空变化和问题领域,优化特定区域的关系治理。

关键词 战略三角 区域三角 中等强国 选边站困境 关系治理

与双边关系不同,“三角关系”这一术语经常被用来诠释三个行为体之间的互动关系,其中任何一对双边关系发生变化都会对第三方造成影响,因而也成为一国施展外交艺术的重要参考。肇始于中美苏“战略大三角”,传统的三角关系理论重点关注大国博弈,确立了三方互动的基本模式,但是没有明确该理论的适用范围。冷战结束后,区域性力量在世界政治中的作用不断加强,冲突与合作问题在区域层次更为紧迫,那些在特定区域内而非全球范围内具有重要影响力的中等强国日益引起学术界的关注。套用三角关系理论分析中等强国外交特别是其在大国之间的平衡外交似乎颇为有效,既有的应用研究或是理所当然地适用,或是谨慎地以“三边关系”取而代之,并未探讨三角关系理论在中等强国外交中的适用性问题。以中等强国为着眼点推进三角关系理论的“区域转向”,或可进一步发展三角关系理论进而增强其在区域层次的解释力,反过来也有助于解析中等强国的区域外交实践并优化特定区域的关系治理。基于此,本文将围绕以下三部分展开详细分析:(1)在争论中不断发展的三角关系理论;(2)三角关系理论在中等强国外交中的适用性分析;(3)以中等强国为着眼点推进三角关系理论的“区域转向”。

一、在争论中不断发展的三角关系理论

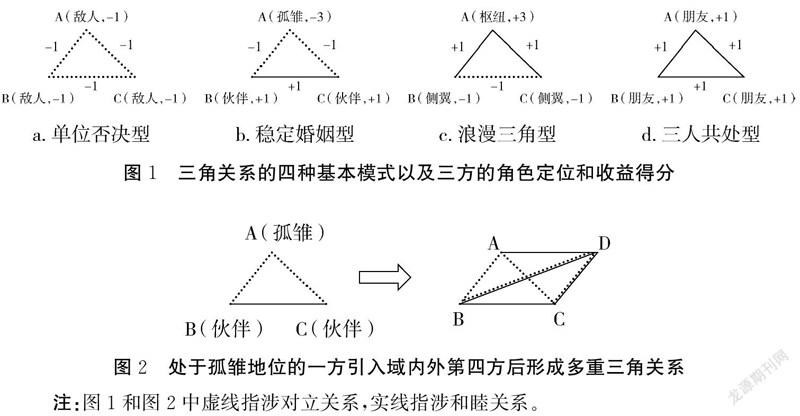

三角关系,顾名思义关注三方互动。较早对三方互动进行理论分析的当属西奥多·卡普洛(Theodore Caplow),他从联盟的视角出发,认为三方互动趋于形成两方联合对抗第三方的局势,且互动结果经常是弱者联合对抗强者。20世纪70年代,中美关系正常化的战略性意义在冷战背景下格外显眼,中美苏“战略大三角”因此成为国际关系学界的重要关切。英国学派的代表人物马丁·怀特(Martin Wight)较早提及这一潜在三角,并以体育竞赛为类比,区分了决战型或世界冠军型、半决赛型、首轮比赛型、预赛型四种三方互动类型,但他的研究更倾向于通过分析历史上的具体案例来佐证这种类型区分的合理性,并未过多关注于中美苏“大三角”,也并未引发学者们对三角关系的热议。直到20世纪80年代,美国学者罗德明(Lowell Dittmer)将中美苏之间的互动视为“三个博弈者之间的交易”,并从社会关系中汲取灵感,简约而形象地提出了三人共处型(由三个行为体之间的对称性和睦关系构成,三者互为朋友)、浪漫三角型(其中存在着“枢纽”行为体与两个“侧翼”行为体之间的和睦关系,而两个“侧翼”行为体之间则相互对立)、稳定婚姻型(其中两个行为体之间具有和睦关系,两者互为伙伴,并与第三方处于对立关系)三种基本模式,并套用此模型对中美苏关系进行了分阶段实证分析,开创了战略三角研究。在羅德明三分法的基础上,后来的学者还补充了第四种模式——单位否决型(每一行为体都与另两个行为体处于对立之中,三者互为敌人),三角关系的四种基本模式自此成型。

随着冷战的结束,便鲜少再见讨论中美苏“战略大三角”之论著,但是三角关系理论的发展并未就此止步。中国台湾学者包宗和、吴玉山等人将之应用于两岸关系研究,对每一方的收益进行量化,并依据行为体在三角关系四种基本模式中所处的不同位置区分了不同的角色。其中,处于和睦关系的两方各加1分,处于对立关系的两方各减1分。每一方的收益得分等于该方与另两方关系的得分之和减去另两方相互关系的得分,行为体在三角关系中所扮演的角色按偏好高低排序依次为枢纽、朋友、伙伴、侧翼、敌人和孤雏(如图1)。在理性主义原则指导下,任意一方若居于孤雏地位,势必要改善自己的地位,进而致力于角色地位的提升。从个体论出发,成为枢纽固然收益最优,但从总体论来看,只有建立三人共处型才能获得一种微妙平衡的态势。中国大陆学者在注重理论介绍的同时,广泛使用“三角关系”或“三边关系”之类的术语来描述三方互动的复杂性与动态性,并根据时代发展和具体案例提出了一系列改造型建议。例如,陈志敏认为罗德明等人所建构的三角关系理论忽视了三方博弈中的合作性因素、双边关系紧密程度的差异性、双边关系中次领域所占比重的差异性以及三角体系的开放性,并提出了四点改造型建议:(1)三边关系同时包含竞争性和合作性两种博弈的关系,前者遵循零和博弈的游戏规则,后者遵循共和博弈的游戏规则;(2)可以依据三边关系中每一对双边关系的合作或对立程度来确定当事双方的收益分值,而不是简单地以合作为“+1”、对抗为“-1”,如此可以区分三方之间的亲密程度,从而在合作性博弈中发现竞争性博弈的部分;(3)每一对双边关系可以分成三个主要的次领域,即经济关系、政治关系和战略关系,某一双边关系当事方的收益分值为这三个领域收益分值的加总;(4)三边关系在相当长的一段时间内将是开放性的,处于不利地位的国家可以通过与其他国家的合作(即引入第四方)来改善其在三方博弈中的不利地位(如图2)。此外,两岸学者都试图突破三角关系理论中权力、收益等物质性因素对三方互动作用的分析,而从国家的认同、认知等观念性因素出发寻找解读三角关系的新视角。例如,罗致政、黄栋等强调由认知关系(正向的或负向的)分配构成的认知结构对国家间互动的影响。当三组认知关系都是正向的(即三人共处型),或者一组正向的、两组负向的(即稳定婚姻型)时候,认知结构就是平衡的,其他类型(即浪漫三角型和单位否决型)则是不平衡的。

以此为脉络,可以发现三角关系理论是国际关系中分析三方互动的重要视角。然而,以中美苏“战略大三角”为立论基础的传统三角关系理论并非“放之四海而皆准”,学界在三角关系的形成基础和构成行为体方面并未达成共识。相关论争如下:

第一,关于三角关系形成基础的论争。任何三角关系可能不仅仅是解释项,还应该是被解释项。“大三角”特指20世纪70年代的中美苏关系,是两极结构下形成的、以军事战略安全为核心的一种特殊对立对抗关系,基本性质是大国间的对峙和博弈,理念基础是地缘政治竞争,默认的规则是“零和游戏”。正是因为初始理论建构基于此,传统三角关系研究更加关注大国博弈及其战略性,而忽视了关系性。“大三角”与不具有这一特征的三角关系是两回事,这两个概念应有清楚的分野,其他任意三个行为体只要满足一定的条件也可以构成三角关系。问题的关键在于:满足怎样条件的三边关系才能算严格意义上的三角关系?罗德明最初只是给出了构成战略三角所需要具备的两个客观条件:(1)所有的参与者都需意识到三个主角的战略性特点;(2)尽管三方不需要有均等的战略权势,但是每一方必须被其他两方视为具备合法自主权的行为体。后又强调三角关系的逻辑可以应用于任何满足特定标准的国际环境中,即(1)它对三个理性且自治的行为体的可能关系施加限制;(2)三方之间任何两方的双边关系取决于它们与第三方之间的关系;(3)各行为体都积极寻求与另外两方打交道以防止背叛或敌对性的冲突并获得利益。与此同时,有学者认为三边关系可被看作初级的或不甚严格的三角关系,而三角关系则是高级形式的三边关系。也有学者主张三角关系是指三个独立主体构成的具有内在联动关系的平衡和互动结构,它是一个矛盾体,可以包含竞争、冲突、博弈、合作的内容;而三边关系是三个国家由共同兴趣和议题组织起来的机制,它在性质上是合作指向,没有或较少制衡的内涵。此外,还有学者认为,真正严格意义上的三角关系需要在两个层次上总计具备五项条件:第一个层次即国际体系或国家间交往层次上,三国间若要构成“标准的”三角关系,就需要以下三个前提条件:“(1)其中任何两国之间的基本关系在一段较长的历史时间里,既非纯粹合作,也非纯粹对立,而是处于合作与对立彼此交织的状态;(2)上述基本关系同样在一段较长的历史时间内有重要的变动,而非基本不变或甚至没有足以令人广泛注意的波动;(3)其中任何一国有关的对外政策的重大变更,都会对其他一国或两国有关的对外政策和整个三方关系造成巨大影响。”第二个层次即国家层次上,“标准的”三角关系能否存在取决于:“(1)有关三国是否都具有基本独立自主的对外政策;(2)三国是否都将纵横捭阖的典型多极均势(它并不需要各极权势完全甚至大体均等)及其权谋外交(diplomacy of manoeuvre)视为三国关系的一大特征。”

第二,关于三角关系构成行为体的论争。由于三角关系理论肇始于中美苏三国之间的博弈,即聚焦具有全球影响力的大国,这使得其他行为体有没有资格成为三角关系的一角尚无定论。这一问题其实是第一个问题的延伸,涉及以下两个子问题:其一,类似欧盟这样的行为体能否被视为三角关系的一角?随着一体化进程的不断推进,“欧盟已经远远超越了诸如联合国或是美洲国家组织这样的国际组织式的合作了”。越来越多的学者尝试以欧盟为一角,套用三角关系理论模型来分析欧盟与中美俄等大国之间的互动。然而,欧盟乃是一个特殊的行为体,在政治和经济领域大多秉持一致对外政策,在外交和安全领域的共同政策却有待强化,存在“行为体问题”。基于此,许多学者从广义上使用欧盟,即具有共同政策时则视为一个整体,在缺乏共同政策时则以成员国本国的名义取而代之。其二,中小国家是否亦有资格成为三角关系的一角?出于这一困惑,大多数学者在探讨大国与中小国家所构成的、具有三角关系某些特征的三方互动时,更倾向于使用“三边关系”。谈及“战略三角”,除了“关切度”与“自主权”这两个维度,“权力”通常被视为重要构成要件。三方之间的权力对称不可能完全等量,不对称也不是差距大到失去实质性意义的程度。然而,三方权力完全对称在当代国际关系之中实属罕见,尤其是在中国和美国一方或两方均参与的情况下。抛却“战略三角”,即使三方權力不对等,满足“关切度”和“自主权”两个构成要件,仍有可能构成三角关系,尤其是在区域层次。

可以说,三角关系理论自罗德明开创以来便在争论中不断发展,既彰显出强劲的生命力,也暴露出许多局限性。从三方互动的要义看,其中一方的行为会对另一方或两方的行为产生影响,其中一对双边关系的变化会导致另一对或两对双边关系发生变化,一方可以通过改善与另一方的关系来获得对第三方的对话优势。在国际关系中,三角关系本身只是一种结构形式。在形成基础方面,任何三个存在内在制约和互动关系的行为体都可能形成三角关系;在构成行为体方面,除大国之外,一体化组织以及中小国家都有可能成为某种三角关系的构成行为体,特别是在区域层次。

二、三角关系理论在中等强国外交中的适用性分析

所谓“中等强国”(middle power),一般而言是指那些实力介于大国和小国之间,具备较强区域影响力和较高国际认可度的国家。16世纪,意大利学者乔万尼·博泰罗(Giovanni Botero)依据权力强弱区分了“帝国”“中等国家”“小国”,认为中等国家“拥有足够的力量与权威坚持自己的立场,无须别国的帮助”,首次赋予“中等国家”概念以实力、独立性等近代内涵。现代意义上,中等强国的理论化研究始于二战以后,加拿大率先以中等强国自居,有意识地将中等强国概念从传统中等国家理论中抽离出来,主张中等强国在世界格局中虽居中间地位,但与大国一样有资格积极参与联合国等国际机制的建立。它的中等强国身份得到国际社会的广泛认可。继加拿大之后,澳大利亚进一步深化中等强国的理论研究,并将该理论付诸外交实践。此时的中等强国更多被看作是那些实力居国际权力等级的中间地位、在国际政治舞台上更倾向于以调和为行为准则的国家。以加拿大、澳大利亚为代表的中等强国尽管无法比肩大国的军事和经济实力,却凭借其参与国际事务的高超外交技巧赢得了令人尊敬的国际角色。基于此,日本和德国在二战后也曾一度强调中等强国外交的重要性。20世纪70年代以来,中等强国的概念随着两极格局的松弛以及区域力量的崛起有了新的变化,逐渐指涉那些在某一区域扮演重要角色的国家,例如亚洲的印度、印度尼西亚,非洲的埃及,拉美的巴西和墨西哥,走向融合现实主义、功能主义以及区域主义的成熟阶段。21世纪以来,中等强国的群体性崛起初现端倪,其地位和作用也随之上升。2008年国际金融危机以后,中等强国在G20机制中表现卓越。墨西哥、印度尼西亚、韩国、土耳其和澳大利亚五国借助G20成员地位,于2013年共同创立中等强国合作体(MIKTA),在多个全球治理领域的表现可圈可点。随着时间的推进,中等强国所指涉的对象进一步变化。印度、巴西等国从中等强国群体中脱颖而出,晋身新兴大国行列。南非等中等国家则凭借经济的腾飞跨入新兴中等强国行列。当今世界具有代表性的中等强国主要包括:北美的加拿大,大洋洲的澳大利亚,中美洲的墨西哥,南美洲的阿根廷,东欧的波兰,南欧的西班牙,南部非洲地区的南非,西非的尼日利亚以及中东地区的土耳其、埃及、伊朗和沙特阿拉伯,中亚的哈萨克斯坦,南亚的巴基斯坦,东南亚的印度尼西亚,东北亚的韩国。

中等强国在两个大国间的平衡外交体现出三角关系的某些特征,以韩国、巴基斯坦为代表的中等强国因此也逐渐被纳入三角关系理论的分析框架。然而,特殊的权力不对称状态和复杂的区域关系网络,使得这类三方互动又不完全符合标准的三角关系。那么,三角关系理论对于理解中等强国外交的独特价值究竟体现在哪里?这种理论应用又为什么会陷入适用性不足的尴尬境地?

就三角关系对中等强国外交的独特价值而言,突出表现在:第一,有助于明晰中等强国的角色定位。中等强国既是影响区域体系变动的重要因素,也是容纳区域秩序流变结果的重要因素。中等强国在区域经济、安全合作中扮演着领导者和追随者的双重角色,在霸权国和崛起国之间左右逢源,这必然使其客观上处于某种形式的三角关系之中。与此同时,三角关系理论为明晰中等强国的角色定位提供了一个简约的分析框架,这也是诸多学者热衷于将中等强国纳入三角关系分析框架的最主要原因。以韩国为例,随着中美在亚太地区战略竞争加剧,如何在中美之间进行战略选择日益成为韩国的外交难题。一方面,在中美博弈烈度加大的背景下,美国不断向韩国施加压力,要求韩国结束美方认为的“脚踩两只船”策略,加速与中国在各领域的渐次脱钩,即“选边站”。另一方面,由于对华关系和对美关系都十分重要,韩国一直试图妥善平衡好与中美两国的关系,既保持与美国的盟友关系,也努力推进中韩关系的不断发展,即“不选边站”。以中美韩三角关系的视角来审视韩国的“选边站困境”,不过是其试图在不平衡的浪漫三角中维持枢纽地位罢了。

第二,有助于运筹中等强国的外交实践。受制于实力结构,中等强国一般对现存国际秩序没有激进的挑战欲望。与此同时,受制于关系网络,中等强国往往无法超脱于现存国际秩序和区域秩序之外。这样的处境使其兼具保守性与革命性,在大国博弈的夹缝中寻求维护自身国家利益之道,通过对非结构性权力的娴熟运用来彰显中等强国身份、扩大国际影响力。灵活且具有创造性的“利基外交”(niche diplomacy)常常被视为中等强国外交最本质的特征,起步于西方的中等强国理论也暗含着某种功能主义的特色。然而,中等强国外交的开展更具艺术性,往往缺乏切实可行的行动指南。三角关系理论对于中等强国外交的价值恰恰在于为中等强国的灵活外交提供政策指导,使其能够在大国相互博弈掣肘的间隙填补权力空白,在谋求伸张影响和维护既得利益之间把控微妙的平衡。例如,巴基斯坦根据中印巴三角关系和美印巴三角关系的嬗变不断调整战略选择,巧妙利用大国博弈改善其在南亚区域中的劣势地位。

毋庸置疑,三角关系理论对于中等强国外交确实具有一定的解释力。但与此同时,由于三角关系研究在形成基础与构成行为体方面本身存在争论,使得这一应用呈现出以下两点缺陷:其一,无法容纳中等强国外交的区域性和多样性特点。中等强国的实力介于大国和小国之间,又强于一般中小国家。从某种意义上说,中等强国是所在区域内的重要国家乃至主导国,这也是中等强国外交历来更加强调在区域层次发挥作用的重要原因。一般而言,在区域体系中不存在大国的情况下,中等强国往往是区域体系的力量中心,在该区域事务中占据主导性地位,如澳大利亚。而在区域体系中存在大国的情况下,中等强国在区域事务上倾向于与大国保持一致,转而在本区域之外的全球性议题中寻求发挥更大作用,如加拿大。除了区域实力结构之外,理解中等强国外交特别是中国周边中等强国的区域外交实践,还需考虑所在区域的关系网络。例如,中国周边的特殊之处在于:不仅大国林立、中小国家云集,而且矛盾丛生、热点问题众多。更为重要的是,中美战略竞争的主要交锋区就在东亚。对于像韩国这样的中等强国而言,面临的区域外交环境异常复杂,是继续坚持多边主义还是强化超级大国盟友的角色尚未可知。将中等强国纳入三角关系的分析框架,不能理所当然地应用,必须兼顾中等强国外交的区域性,探讨三角关系理论在区域层次的适用性问题。此外,不能笼统地加以概括,必须注意到中等强国外交的多样性,区分不同中等强国所处三角关系及其战略选择的差异性。例如,韩国在东北亚、印度尼西亚在东南亚、巴基斯坦在南亚、哈萨克斯坦在中亚所处的三角关系具有显著差异性,不能一概归为中—美—周边国家三角关系;相应地,对冲战略也并非中国周边国家特别是中等强国的唯一选项,有待具体问题具体分析。

其二,并未考虑中等强国的特殊性和行为体问题。国家有大小强弱之分,既是客观事实,也是相对而言。对于“中等强国”的概念界定眾说纷纭,尚未有统一的定义标准,其“判定标准也在随着时代和体系的变迁而不断发展演变”,存在普遍的“灵活性”“矛盾性”与 “主观性”。因中等强国并不具备大国的超众实力,也无法供给国际公共产品,故而在国际制度的创建与运作、全球治理进程中长期处于被忽视的边缘状态,其非结构性权力的使用始终是在结构性权力的框架之下的。受制于大国主宰的国际体系,有关中等强国的论述难以脱离大国权力结构的窠臼。与此同时,传统中等强国也正经受着经济、外交、文化等不同力量的挤压,对国际事务的参与大多是在大国主导的规则或体系下进行,其自主权和能动性仍有较大的局限性,这也是MIKTA不被看好的原因之一。传统的“战略三角”在构成行为体方面带有浓厚的大国色彩,与大国存在权力不对称且战略自主性有限的中等强国似乎并没有资格成为“战略三角”的一角。将中等强国纳入三角关系的分析框架,必须考虑中等强国的特殊性和行为体问题,探讨中等强国在什么层次上有资格成为三角关系的一角。

总体而言,中等强国与域内外的其他行为体客观上有可能构成某种形式的三角关系,三角关系理论既有助于明晰中等强国的角色定位,也有助于运筹中等强国的外交实践。但与此同时,与大国影响力覆盖全球不同,中等强国的影响力更多地是体现在区域层次上,传统三角关系理论的分析框架既无法容纳中等强国外交的区域性和多样性特点,也并未考虑中等强国的特殊性和行为体问题。基于此,以中等强国为着眼点推进三角关系理论的“区域转向”,或可增强其在区域层次的解释力,解决其在中等强国外交中的适用性不足问题。

三、以中等强国为着眼点推进三角关系理论的“区域转向”

中等强国虽不具备与大国等量齐观的实力,但拥有一般中小国家无法比拟的禀赋,对所在区域有着较强的形塑规制作用。在中美战略竞争加剧背景下,中国周边中等强国的“选边站困境”更是备受关注。以中等强国为着眼点推进三角关系理论的“区域转向”,可从以下几个方向予以着力:

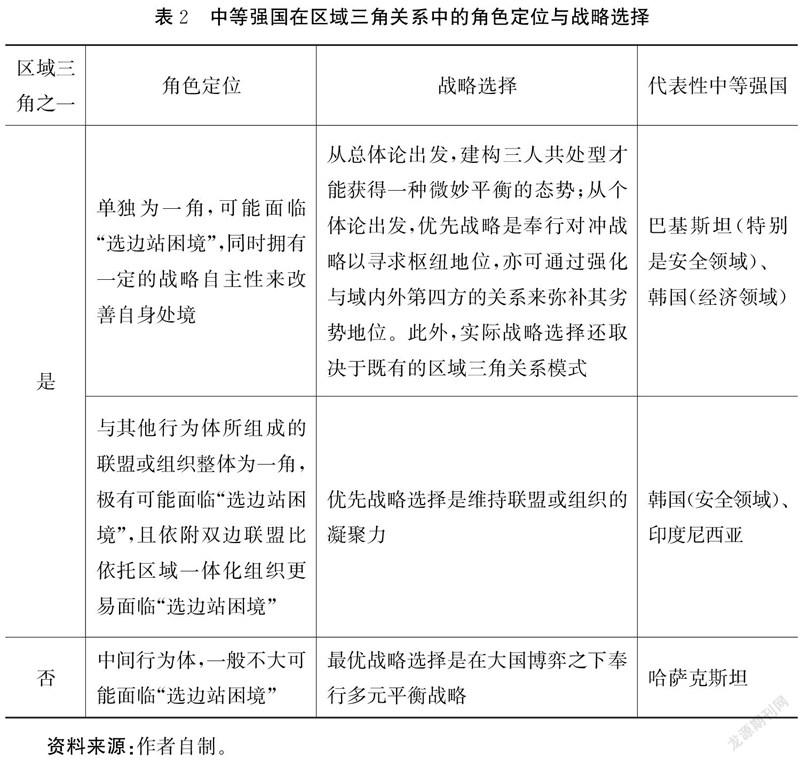

首先,区分“战略三角”与“区域三角”,明晰三角关系的所处场域。具有体系化志向的理论家大多关注全球层次,追求简约的一般化理论,往往并不重视区域间的差异性。着眼于区域研究的专家则倾向于强调各区域的独特性,通常对界定一个区域的因素坚持文化的见解,否认或忽视严格比较或共同框架的重要性。事实上,二者并非不可通约,关键在于如何兼顾简约性和差异性,许多一般化理论在全球和区域层次均可以适用。正如公共产品理论区分了国际公共产品和区域公共产品,三角关系理论有必要区分“战略三角”和“区域三角”。“战略三角”即在全球事务中具有内在制约和互动关系的三个行为体,一般为大国或其主导/参与的一体化组织,影响范围为全球;“区域三角”即在特定区域事务中具有内在制约和互动关系的三个行为体,既可能是大国,也可能是中小国家,还有可能是该区域的一体化组织,影响范围为特定区域。除了构成行为体和影响范围不同外,二者都包含单位否决型、稳定婚姻型、浪漫三角型、三人共处型四种关系模式,都遵循关系治理的思路,在关系模式和治理实践上是相同的(如表1)。

相较于“战略三角”,“区域三角”更为普遍和常见。确认特定区域的“区域三角”,需综合评估相关行为体在该区域事务中的影响力。至于某一行为体在特定区域事务中的影响力,包括经济影响力和安全影响力,可根据实力结构和关系网络两个维度来衡量。其中,实力结构是指该区域各行为体的相对实力格局。用某一行为体与特定范围内所有行为体的实力比值来衡量该行为体的相对实力,是实证研究中最常见的一种实力量化思路。

综合考虑实力结构和关系网络,可以比较科学地判定特定区域三角的构成主体。以中国周边四大次区域为基本场域,东北亚朝核问题复杂多变,朝韩矛盾根深蒂固;中日、中韩、日韩之间的领土领海主权争端始终是双边关系发展的隐患;美韩、美日联盟关系趋于强化;中美日等大国的力量对比正发生深刻变化;中日韩在经济上的合作潜力巨大,但是东北亚区域经济一体化进程缓慢。因此,中美日、中日韩等三角关系是分析东北亚局势的重要视角。东南亚地区以东南亚国家联盟(ASEAN,简称“东盟”)为制度化平台,一体化程度较高,在国际社会上逐渐以东盟为整体发声;同时,中美在东南亚的经济、安全事务上发挥了重要作用。因此,中美东盟三角关系成为理解东南亚国家区域外交实践的重要框架。南亚的印度凭借实力优势及其推动的南亚区域合作联盟(SAARC,简称“南盟”)占据主导地位,印巴两国之间冲突不断,中印领土争端问题不时升温;与此同时,南亚经济一体化进程因印巴关系紧张而停滞不前,而中巴经济走廊建设成效显著。因此,讨论南亚局势时,中印巴三角关系被多次提及,美国因素反而被视为第四方因素。中亚五国随着苏联的解体相继独立建国,经历了艰难的转型期。俄罗斯一直试图通过区域一体化整合原苏联地区,中国以上海合作组织和“丝绸之路经济带”为合作平台协同中亚国家和俄罗斯共同发展,美国在“9·11”事件之后趁机强化了在中亚地区的战略存在和军事力量。因此,中俄美三角关系在中亚地区的影响不容忽视。

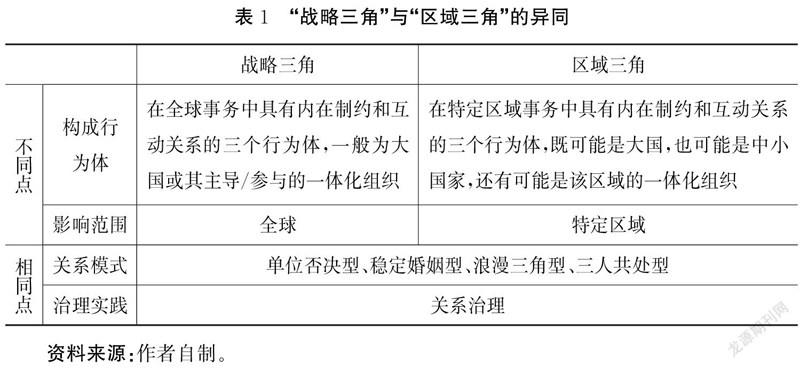

其次,聚焦中等强国的角色定位与战略选择,建构“区域三角”的分析框架。一般而言,中等强国在区域三角关系中的角色定位和战略选择有以下三种情况:(1)尽管与其他两角的实力不对称,但是仍然单独构成了区域三角的一角。在此背景下,中等强国可能会面临“选边站困境”,同时拥有一定的战略自主性来改善自身处境。从总体论出发,建构三人共处型才能获得一种微妙平衡的态势;从个体论出发,优先战略是奉行对冲战略以寻求枢纽地位,亦可通过强化与域内外第四方的关系来弥补其劣势地位。此外,实际战略选择还取决于既有的区域三角关系模式。(2)与其他行为体所组成的联盟或组织作为一个整体构成了区域三角的一角。在此背景下,中等强国极有可能面临“选边站困境”,且依附双边联盟比依托区域一体化组织更易面临“选边站困境”。不论是作为双边联盟还是区域一体化组织的成员构成了区域三角的一角,优先战略选择都是维持联盟或组织的凝聚力。(3)区域三角仍为三个大国,此区域三角亦可视为战略三角在该区域的呈现,中等强国为“中间行为体”。在此背景下,中等強国一般不大可能面临“选边站困境”,最优战略选择是在大国博弈之下奉行多元平衡战略(如表2)。

例如,中国周边四大次区域中代表性的中等强国有:南亚的巴基斯坦、东北亚的韩国、东南亚的印度尼西亚、中亚的哈萨克斯坦。巴基斯坦在南亚区域三角特别是安全三角(中印巴)中单独构成了一角,因印巴对立、中巴友好、中印竞合而时常处于伙伴或侧翼地位。尽管建构三人共处型三角关系是总体最优策略,寻求枢纽地位是个体最优策略,但是既有的中印巴三角关系使得巴基斯坦实施这两项战略选择的空间非常有限,强化中巴关系以及引入域外第四方是其重要战略选择。韩国在东北亚区域经济三角(中日韩)中单独构成了一角,其优先战略是奉行对冲战略以寻求枢纽地位;在东北亚区域安全三角(中、美-韩、日)中从属于美国的联盟体系,与美国共同构成了一角,优先战略选择是维持与美国的联盟关系。由于被所在区域三角关系和联盟关系所束缚,韩国常常陷入“左右为难”的境地,既在区域经济合作中无法占据主导地位,又因大国间安全竞争而难免被牵连。印度尼西亚与其他东南亚国家所组成的东盟整体构成了东南亚区域三角(中、美、东盟)的一角,更加依靠东盟作为整体发声,这使得其优先战略选择是维持东盟的凝聚力。与此同时,依托东盟这个一体化程度较高的区域组织,印度尼西亚等东盟成员国在地区事务中的战略自主性相对较高。哈萨克斯坦并未构成中亚区域三角(中美俄)中的一角,属于“中间行为体”,这使得其最优战略选择是奉行多元平衡战略。当然,多元平衡战略的具体实施也受制于中俄美在中亚区域的三角关系模式及其与中俄美三国的既有关系。

最后,考虑区域三角关系的时空变化和问题领域,优化特定区域的关系治理。某一区域的区域三角并不是固定不变的,由于实力消长在不同时期可能由不同行为体构成。即使由三个固定行为体构成,也会由于任意一对双边关系的变化而在不同时期呈现不同三角关系模式。另外,同一区域的区域三角在不同问题领域可能由不同行为体构成。依据问题领域适当区分区域经济三角和区域安全三角,既能够对构成行为体的角色定位进行更加细致的研究,也更加贴合特定区域的现实情况。西方主流国际关系理论向来强调权力的结构性影响而并未挖掘关系的进程性变化,结果是讨论国际关系的理论却鲜有“关系”的地位。关系具有主体间性,个体互动处于一定的关系网络之中,又建构着该关系网络。关系治理即管理、协调关系的过程,具有非正式性及非强制性的特征,以利益共识和信任为基础,着眼于宏观、战略和全局性的目标,在价值取向上具有包容性,在治理方式上具有开放性。三角关系研究将“关系”置于三角框架,不管是战略三角关系还是区域三角关系,任意一组双边关系对第三方以及另外两组双边关系都有着联动作用,为关系治理留出了广阔的空间。

例如,因中美战略竞争、中日地区竞争以及美日、美韩联盟关系,中国在东北亚经济和安全三角关系之中均有可能处于侧翼乃至孤雏地位,运筹好中美、中日关系既有利于改善中国自身的劣势地位,又有助于改善韩国的“选边站困境”;在中美东盟三角关系之中亦是如此。随着中美贸易摩擦的不断加剧,中国、美国、东盟三者在经济领域形成了以东盟为支轴的浪漫三角关系模式。作为东盟成员国,印度尼西亚的战略选择是强化东盟凝聚力,依托东盟提升其国际影响力;同时尽可能地利用自身与中美的紧密联系来进行“对冲”,极力避免“选边站”。印度尼西亚的这种战略选择也是诸多东盟成员国的共同选择,中国需灵活妥帖地处理好中、美、东盟及其成员国之间的关系。南亚区域的印巴关系不时恶化,中印之间竞争多于合作,中印巴三角关系随着三组双边关系的变化呈现不同模式,域外国家的介入使得局势更加复杂化,建构三人共处型中印巴三角关系的前景并不乐观。中国在中印巴三角关系之中看似因印巴对立而处于枢纽地位,实则面临如何压制中印之间的竞争性因素、防止印巴冲突的外溢效应以及域外第四方的介入等重大难题。中亚五国虽有意凭借自身力量解决地区性問题,但是大多依靠欧亚经济联盟、集体安全条约组织、上海合作组织以及双边机制等平台加强共同体建设。中美俄三角关系在中亚地区呈现中俄稳定婚姻型,中国处于伙伴地位。以哈萨克斯坦为代表的中亚国家在中美俄三角关系中处于中间行为体地位,奉行多元平衡战略。中国需继续与俄罗斯在中亚地区相互尊重、相互协调,与中亚国家发展友好关系,同时也要谨慎应对美国针对中俄两国的战略竞争。

四、结语

自罗德明开创战略三角关系研究以来,诸多学者进一步发展三角关系理论,使之成为分析三方互动的有力工具。但与此同时,诸多研究围绕三角关系理论的形成基础和构成行为体展开了争论。事实上,任何三个存在内在制约和互动关系的行为体都可能形成三角关系,大国、一体化组织以及中小国家都有可能成为某种三角关系的构成行为体。相较于大国的全球影响力,中等强国的区域影响力更加鲜明。虽然三角关系理论对于中等强国外交具有一定的解释力,但是套用该理论框架分析中等强国外交时需具有一定的理论自觉,注意适用性问题。以中等强国为着眼点推进三角关系理论的“区域转向”,进而提出“区域三角”的分析框架,并非要割裂三角关系理论的发展进程,也并非要否认“战略三角”的当代价值,而是致力于提升三角关系理论在区域层次的解释力。中等强国在中国周边事务或热点议题中扮演着特殊角色,是中国周边外交片区经略的战略基点。在中美战略竞争背景下,中国需对周边中等强国所处的区域三角关系有一个基本的判断,并根据各方在其中的角色定位和战略选择优化周边关系治理。毋庸讳言,以中等强国为着眼点推进三角关系理论的“区域转向”,仅仅是开展区域三角关系研究的初步尝试,离完整的区域三角关系理论建构还有不小的距离。区域三角关系这一研究议程有着重要的理论价值和现实意义,有待进一步探索。

参考文献:

[1] 包宗和.战略三角角色转变与类型变化分析——以美国与台海两岸三角互动为例[C] // 包宗和,吴玉山,主编.争辩中的两岸关系理论.台北:五南图书出版股份有限公司,1999.

[2] 包宗和.战略三角个体论检视与总体论建构及其对现实主义的冲击[C] // 包宗和,吴玉山,主编.重新检视争辩中的两岸关系理论.台北:五南图书出版股份有限公司,2009.

[3] 陈民,肖铁.战略大三角关系研究的学派介绍[J].世界经济与政治论坛,1990(8).

[4] 陈伟光,王燕.共建“一带一路”:基于关系治理与规则治理的分析框架[J].世界经济与政治,2016(6).

[5] 陈志敏.中国、美国和欧洲:新三边关系中的合作与竞争[J].世界经济与政治,2010(1).

[6] 丁工.中等强国与中国周边外交[J].世界经济与政治,2014(7).

[7] 黄栋.认知结构平衡理论视角下的三边关系研究[J].太平洋学报,2012(2).

[8] 金灿荣,戴维来,金君达.中等强国崛起与中国外交的新着力点[J].现代国际关系,2014(8).

[9] 刘士田,李志忠.浅析冷战后三角关系的特点、类型与作用[J].世界经济与政治,1996(10).

[10] 罗致政.美国在台海两岸互动所扮演的角色——结构平衡者[J].美欧学刊,1995(1).

[11] 马加力.浅析美、印、巴三角关系的变化[J].现代国际关系,2001(11).

[12] 庞中鹏.美日韩三边关系:基本特点及其局限[J].当代世界,2016(3).

[13] 秦亚青.关系本位与过程建构:将中国理念植入国际关系理论[J].中国社会科学,2009(3).

[14] 仇发华,庞朝阳,吴婉军.韩国“中等强国”的跨区域角色塑造——以“欧亚倡議”为例[J].当代韩国,2016(1).

[15] 时殷弘.中美日“三角关系”——历史回顾·实例比较·概念辨析[J].世界经济与政治,2000(1).

[16] 孙通,刘昌明.中等强国在中美战略竞争中的行为逻辑:基于竞争烈度、依赖结构与利益偏好的解释[J].世界经济与政治论坛,2021(4).

[17] 涂志明,张姣.欧盟、美国与俄罗斯:新三角关系的理论与现实变迁[J].太平洋学报,2016(4).

[18] 王箫轲.韩国中等强国外交的区域实践——多边机制的构建与权力政治的挑战[J].当代韩国,2016(1).

[19] 夏立平.当代国际关系中的三角关系:超越均势理念[J].世界经济与政治,2002(1).

[20] 赵华胜.论中俄美新三角关系[J].俄罗斯东欧中亚研究,2018(6).

[21] Bull H.The Anarchical Society:A Study of Order in World Politics[M].New York:Columbia University Press,1977.

[22] Caplow T.A Theory of Coalitions in the Triad[J].American Sociological Review,1956,21(4).

[23] Caplow T.Two against One:Coalitions in Triads[M].Englewood Cliffs,N.J.:Prentice-Hall, Inc.,1968.

[24] Chapnick A.The Middle Power Project: Canada and the Founding of the United Nations[M]. Vancouver:University of British Columbia Press,2005.

[25] Cooper A F,ed.Niche Diplomacy:Middle Powers after the Cold War[C].Basingstoke: Macmillan,1997.

[26] Cooper A F, Higgott R A and Nossal K R.Relocating Middle Powers:Australia and Canada in a Changing World Order[M].Vancouver:University of British Columbia Press,1993.

[27] Cooper D A.Challenging Contemporary Notions of Middle Power Influence:Implications of the Proliferation Security Initiative for “Middle Power Theory”[J].Foreign Policy Analysis,2011,7(3).

[28] Cox R W.Middlepowermanship,Japan,and Future World Order[J].International Journal,1989,44(4).

[29] Dittmer L.The Strategic Triangle:An Elementary Game-Theoretical Analysis[J].World Politics,1981,33(4).

[30] Dittmer L.The Sino-Japanese-Russian Triangle[J].Journal of Chinese Political Science,2005,10(1).

[31] Hallenberg J and Karlsson H,eds.Changing Transatlantic Security Relations:Do the US, the EU and Russia Form a New Strategic Triangle?[C].London: Routledge,2006.

[32] Otte M.A Rising Middle Power? German Foreign Policy in Transformation,1989-1999[M].New York:St.Martin's Press,2000.

[33] Shambaugh D.The New Strategic Triangle: U. S. and European Reactions to China's Rise[J]. Chinese Journal of European Studies,2005,28(3).

[34] Smith P J.The Tilting Triangle:Geopolitics of the China-India-Pakistan Relationship[J]. Comparative Strategy,2013,32(4).

[35] Wight M.Systems of States[M].Leicester:Leicester University Press,1977.

(责任编辑:林灿)