煤系地层牵引式路堑滑坡病害特征及处治措施分析

李帅, 于坤, 苏聚卿, 孙玉海

(山东省交通规划设计院集团有限公司, 山东 济南 250031)

山区高速公路牵引式路堑边坡在施工开挖和季节性强降雨过程中极易发生局部或整体坍塌现象,不仅威胁居民的生命财产安全,还严重影响路段的运营。龙怀高速翁源段是国家高速公路网规划“71118”布局方案中第17横中的重要路段,也是广东省“九纵五横两环”高速公路网规划主骨架“一横”中的重要组成部分。其中某段地质构造作用强烈,全风化炭质页岩分布较广,属于典型的煤系地层边坡。该地层具有强度低、开挖后整体性较差、遇水极易软化崩解等特征,易产生坍塌、滑坡等地质灾害[1]。该类滑坡病害在粤北地区较为普遍,且治理难度大、施工工期长,已成为边坡加固设计和施工的重难点。

目前,科研人员对高速公路路堑滑坡病害特征进行了相关研究,并提出了针对性的处治措施[2-4]。韩叙领[5-6]对大型古滑坡的形成和复活原因及机理进行分析,通过稳定性计算提出适宜的滑坡治理措施;林建业等[7]以云湛高速公路典型路堑高边坡顺层滑坡为例,认为岩性、雨水及施工扰动是该滑坡病害的关键因素,提出了放缓边坡坡率、快速密封坡面、临时支护边坡等多项处治措施;张鹏远[8]分析贵州高速公路某隧道洞口滑坡产生原因,结合工程地质和隧道-滑坡体系特征,提出综合工程治理措施,并得到了监测资料的验证;孙书伟等[9]以万梁高速公路某顺层高边坡病害治理工程为背景,采用地质力学模型分析了开挖、降雨和支挡工况下顺层高边坡工程病害的发展形态;张红日等[10]选取某在建公路坡顶超高压电塔的顺层软岩滑坡,从软岩边坡岩土特征及岩体结构进行分析,采取多种方法对滑坡进行抢险性的综合处治,以确保超高压电塔安全;杨天军[11]对川藏公路102道班滑坡的稳定性进行分析和评价,结合滑坡整治方案和遥感影像分析,提出了针对性的处治建议;杨明亮等[12]通过反分析计算和工程类比法对潭邵高速公路某段路堑边坡进行了分析,并提出病害处治措施。上述研究结果对高速公路路堑滑坡病害处治具有一定指导意义,然而不同地质条件和工况下高速公路滑坡的病害形成机理和处治措施存在差异,且针对煤系地层牵引式路堑滑坡的病害特征及处治措施的相关资料较少。

该文选取龙怀高速翁源地区某煤系地层牵引式路堑滑坡为研究对象,对煤系地层滑坡的地质构造、形成机理、病害特征、边坡稳定性进行分析评价。通过滑坡监测等多种手段对病害形成机理进行深入分析,并结合Slope/W软件进行稳定性分析,提出满足规范要求的处治措施,以期为类似工程提供良好的借鉴。

1 工程概况

1.1 地形地貌

滑坡位于韶关市翁源县官渡镇下何村,地势起伏较大,属剥蚀丘陵地貌单元,微地貌发育。场区属剥蚀低丘地貌,地势北高南低,自然山体边坡上缓下陡(上部5°~15°;下部20°~30°)。边坡范围内2条冲沟向着山顶方向,其间距逐渐变小直至消失。上游为宽缓浅沟,下游沟深约5 m,断面呈U形,对应二级边坡范围内沟底为强~中风化砂岩夹泥质粉砂岩,伴有近东西向小断层,二级平台对应部位沟谷中心剖面可见坡洪积层厚约5 m,该沟谷岩层硅化现象较严重。

1.2 地质构造

场区内地质构造作用强烈,岩体破碎,节理、褶皱发育,产状凌乱,岩体被切割成碎裂结构或散裂结构,褶皱、断裂构造带呈北东、北北东向展布,K167+555沟槽地带硅化现象明显,大桩号侧岸坡可见近东西向小断层(155°∠80°)。岩层起伏较大,小桩号端的岩层产状为105°~165°∠20°~54°,K167+555沟槽地带的岩层产状为160°~175°∠20°~47°,大桩号端的岩层产状为230°∠32°。场区内发育有347°∠44°、140°∠54°、109°∠28°三组节理。小桩号区段岩层斜交顺倾,不利于坡体稳定,同时局部不连续结构面高角度顺倾,多组不利结构面易引起楔形体失稳。

1.3 地层岩性

根据现场地质钻探结果以及结合区域地质资料分析,路堑边坡揭露深度内的地层覆盖层薄,地层岩性为:上覆第三系残坡积粉质黏土、砾质粉质黏土及碎石,下伏基岩为石炭系下统大塘阶测水组泥质粉砂岩、砂岩、灰岩、页岩、炭质页岩夹煤层。其中全风化炭质页岩分布较广,地质条件差。

1.4 气象水文条件

区域为亚热带季风气候,是南亚热带和中亚热带气候区过渡地带,气候温暖潮湿,雨量丰沛,雨季长,夏季湿热,多有台风暴风雨,冬季干燥、温凉。年平均气温为20.6~21.1 ℃,其中以7月气温最高,平均气温28.0~28.9 ℃,极端高温可达40.1 ℃;1月气温最低,月平均气温为11.1~11.3 ℃,极端低温-3.6 ℃以上。

1.5 原边坡设计及病害特征

滑坡位于龙怀高速TJ20标段内,原设计为5级边坡,分级坡高8 m,最大坡高33.6 m,平台宽2 m,一级坡坡率1∶0.25,二~四级边坡坡率为1∶1。五级边坡坡率为1∶1.25。一级坡采用脚墙支挡防护,二、三级坡采用锚杆格梁防护,四级坡采用人字形骨架+三维网植草防护,五级坡采用CF网植草防护。

2019年初至4月,出现连续暴雨天气,边坡内土体含水量过高,达到饱和状态,力学参数降低,其中3月强降雨导致已经施工的一级抗滑桩桩前土体松散滑落,桩头附近土体下挫、裸露。区段内出现滑动变形,边坡后缘裂缝继续发展,同时边坡坡表的部分格梁断裂,坡脚排水沟倾斜变形,路面部分区段隆起变形,同时部分抗滑桩顶锚索锚垫板下陷严重。

现场主要变形及病害表现如下:

(1) 由于降水较大,一级边坡的滑塌体已经堵塞坡脚水沟,坡脚积水严重。

(2) 一级边坡矮脚墙局部因土体下错挤压破坏,如图1所示。

图1 一级矮脚墙局部挤压破坏

(3) 一级平台顶部的微型桩冠梁和抗滑桩冠梁发生横向裂缝。

(4) 抗滑桩桩顶冠梁出现8~10 mm的错位。

(5) 一级平台排水沟出现淤塞和纵向张拉裂缝。

(6) 由于连续降雨冲刷,抗滑桩下部一级边坡松散下错,已经实施的挂网客土喷播层溜塌,桩前土体下错,抗滑桩上部已经裸露,如图2所示。

图2 抗滑桩桩前土体下错、坡前土溜滑

(7) 二、三级宽平台出现横向裂缝、二级坡顶微型桩出现横向裂缝。

(8) 堑顶截水沟出现往冲沟侧的拉裂缝,缝宽5~8 cm。

(9) 冲沟部位路段出现明显的路面鼓胀隆起,对侧路面出现横向裂缝、对侧水沟侧壁出现挤压倾倒破坏。

经地质病害排查,当前边坡主体变形深度不大,仅为浅层剪出变形,但随着风化界线在坡体下部至路基下切,仍影响边坡的深层滑动变形。初步判断认为,右侧滑坡当前变形滑坡体横宽约190 m,纵长400 m,潜在变形体平均厚约15 m,潜在变形体总体积达114万m3,形成一个巨型的山体滑坡地质灾害。该滑坡为牵引式滑坡,滑坡场区地质构造复杂,岩体结构破碎,风化深度较大,地层岩性软弱易滑,滑动面(带)以全风化页岩或者炭质页岩为主,地表汇水面积较大,地下水较发育,滑坡整体稳定性较差,局部多处于不稳定状态。滑坡性质较为复杂,滑坡规模巨大,滑坡灾害严重。

2 滑坡监测结果及原因分析

2.1 锚索工后应力监测

2.1.1 检测内容及方法

锚固工程完工后一定时期,由于长期高应力状态下的徐变蠕变作用、地质水文条件的变化、结构的锈蚀以及反力结构出现的损伤等不利因素的影响,其预应力、锚固段强度、结构强度等锚固工作性能将产生一定程度的减弱。这些不利因素长期作用造成了锚固结构工作性能的不断减弱,构成锚固边坡潜在的安全隐患,尤其是锚固工程结构的隐蔽特性,不易被及时发现,长期积累将可能导致突发的锚固边坡灾害,严重威胁线路的正常安全运营。

现场病害出现了部分抗滑桩顶锚头及锚垫板下陷严重的现象,如图3所示。边坡下部主要采用锚索进行加固。经统计共有锚索约325孔,根据GB 50086—2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》[13]要求及类似工程经验,该项目抽检27孔锚索进行工后应力检测,其中抗滑桩及微型桩桩头锚索要求适当加大检测频率,以掌握边坡锚索工后应力状态,为后续处治变更设计提供重要依据。现场锚索应力检测如图4所示。

图3 锚垫板及锚头下陷

具体检测方法及步骤如下:

(1) 检查整体坡面冲刷、溜坍、锚梁基础损坏等情况。

图4 锚索工后应力检测

(2) 设脚手架和工作平台,检查锚梁结构和封锚混凝土的工作状况,然后破除封锚混凝土,并将附着于钢绞线、夹片、锚具和锚垫板上的混凝土清理干净,详细记录锚头的工作状况。

(3) 依次安装专用连接器、千斤顶、自动测量记录等设备仪器,并调整设备轴心与锚索轴心一致。

(4) 设备调试完毕后,进行加载。

(5) 对自动记录的荷载位移曲线进行分析,可得到锚索的当前预应力值等锚固工作性能。

2.1.2 检测结果分析

根据设计文件,K167+382~K167+560区段锚索预应力设计值500 kN,锁定荷载为550 kN;K167+560~K167+630区段锚索预应力设计值400 kN,锁定荷载为440 kN;K167+630~K167+770区段锚索预应力设计值400 kN,锁定荷载为440 kN。锚索当前预应力检测结果见表1。

从表1可以看出:① 边坡的既有锚索结构中,K167+382~K167+560区段GL1-33和GL1-35,K167+560~K167+630区段1-2-7、1-3-7、1-3-13及2-2-12,K167+630~K167+770区段1-3-14出现应力超过锁定荷载的情况,说明边坡存在不同程度的变形致使锚索受力过大;② 既有锚索结构中,K167+382~K167+560区段2-1-17、2-1-22、2-2-17及2-3-22,K167+560~K167+630区段1-3-5、2-2-5、2-2-8及2-3-12,K167+630~K167+770区段1-1-13等预应力损失过大,部分预应力损失超过80%,表明当前锚索结构的工作性能已经远低于原设计预应力水平。该边坡受蠕变滑动等影响,部分应力超过锁定荷载的锚索应力将进一步增大,一旦超过其极限荷载将出现锚索破坏。同时边坡在蠕滑变形过程中,锚索预应力损失将是一个不断增加的过程,如不及时采取措施进行改善或补强,长期预应力进一步降低,锚索结构的预加固工作性能将逐渐减弱,引起边坡松弛变形,成为边坡安全隐患。

表1 既有预应力锚索当前预应力检测结果汇总

2.2 变形监测情况

K167+382~K167+625右侧滑坡共布置了K167+485、K167+558、K167+585及K167+627共4个断面,另有不形成断面的4个监测孔。其中:K167+485断面包括CX167-1、CX167-2、CX167-3共3个监测孔,K167+558断面包括CX167-4~CX167-8及CX167-14共6个监测孔,K167+585断面包括CX167-9~CX167-13及CX167-16共6个监测孔,K167+627断面包括CX167-15、CX167-17及CX167-18共3个监测孔。CX167-1监测孔监测曲线如图5所示。

从图5可以看出:目前各断面深部位移暂未出现明显整体滑动变形趋势。根据目前监测数据变化趋势发现,若近期出现连续降雨等影响,不排除冲沟位置及大里程向(K167+560~K167+630附近)深部位移发生突变的可能,综合各监测数据及现场病害情况,边坡滑动方向可能与路线有夹角,且根据现场地形地貌,不排除可能的滑动范围会越过K167+630附近小冲沟向大里程地势低缓处发展,地表沉降数据未见明显异常。

2.3 滑坡原因分析

2.3.1 地质构造作用

根据地质调查,场区地质构造作用强烈,岩体破碎,节理、褶皱发育,产状凌乱,岩体被切割成碎裂结构或散裂结构,褶皱、断裂构造带呈北东、北北东向展布,K167+555沟槽地带硅化现象明显,大桩号侧岸坡可见近东西向小断层(155°∠80°)。地质构造作用强烈不利于边坡稳定。坡体范围内岩层斜交顺倾,不利于坡体稳定,同时边坡内存在全风化炭质页岩等软弱夹层,加上边坡坡体富水,边坡容易发生顺层或沿软弱夹层的滑移变形。

2.3.2 煤系地层

边坡地质勘查揭露坡体内大量存在全风化炭质页岩,煤系地层分布广泛,其遇水后极易软化,不利于坡体稳定。边坡范围主体为灰岩上部沉积的一套煤系地层(炭质灰岩上覆砂岩、泥质粉砂岩与页岩、炭质页岩互层或夹薄层泥页岩);地质纵断面揭示地层整体上分布比较连续,岩层厚度及顶面变化不大;地质横断面揭示二级坡面以上中风化基岩埋深不大,但二级以下至路基范围风化厚度快速加大,基岩面下切明显。

2.3.3 坡脚软化和抗力不够

边坡坡体尤其是沟槽区段构造带富水,加上边坡采用抗滑桩及注浆加固处治改变了地下水排泄通道,从而造成坡脚部位富水严重,易出现坡脚软化现象。

边坡中下部全~强风化煤系地层厚度大,亲水性强,岩土体软化、水化作用强烈,短期内强度显著降低,影响既有工程加固效果,造成抗滑桩等支挡措施锚固段抗力不足。

2.3.4 静水压力急剧抬升

雨季,尤其是持续大暴雨和强降雨,此期间地表水大量入渗,加上构造裂隙水发育,造成坡体内含水量增加,甚至整个坡体饱水。一方面加大土体自重;另一方面滑带土长期受浸泡,土体软化,抗剪强度会逐渐衰减,此外地下水变化所产生的静动水压对滑体的稳定也会产生一定的不利影响。

K167+382~K167+525右侧滑坡体位于华南板块东南缘,自震旦系以来发生了多次构造运动。岩石破碎,节理裂隙、构造结构面及断裂破碎带发育,地下水丰富。地下水类型主要为上层滞水、基岩裂隙水,主要赋存于第四系含碎石坡积土层、残积层中。第四系坡积、残积层中地下水丰富,山坡汇水面积较大。丰富的地下水对滑坡体的稳定非常不利。

3 滑坡稳定性计算与分析

3.1 计算工况及计算参数的确定

采用当前国内外广泛应用的边坡工程专业软件GEO-Studio中SLOPE/W模块Morgenstern-Price法[14-15]。

分析K167+382~K167+625右侧山体滑坡的稳定性,根据边坡处治措施分别选取K167+515、K167+555及K167+575断面作为计算断面。基于K167+382~K167+625右侧山体滑坡的坡体结构条件与滑坡活动特征,结合其变形活动历史与现状及其发展趋势,3个断面的滑动面均具有多层和多级的特点。此次处治时,应考虑其潜在滑面,其中K167+515断面滑动面路侧前缘剪出口位于一级坡脚排水沟一带,对侧潜在滑面剪出口位于中央隔离带一线,滑面后缘位于距中线约为134 m处;K167+555断面的滑动面剪出口位于中央对侧坡脚排水沟一线,滑面后缘位于距中线约169 m处;K167+575断面滑动面剪出口位于中隔带一线,滑面后缘位于距中线约173 m处。

受取样代表性、取样试验条件的限制,滑带土室内土工试验参数与实际存在一定偏差,此次计算分析以反算参数为主,反算主滑带指标是在该滑坡治理工程实施前各可能滑面的变形活动特点及相应稳定程度的基础上,结合相关试验与经验参数,反算各滑动面的主滑带力学指标[16]。反算滑带指标结果见表2[17-18]。

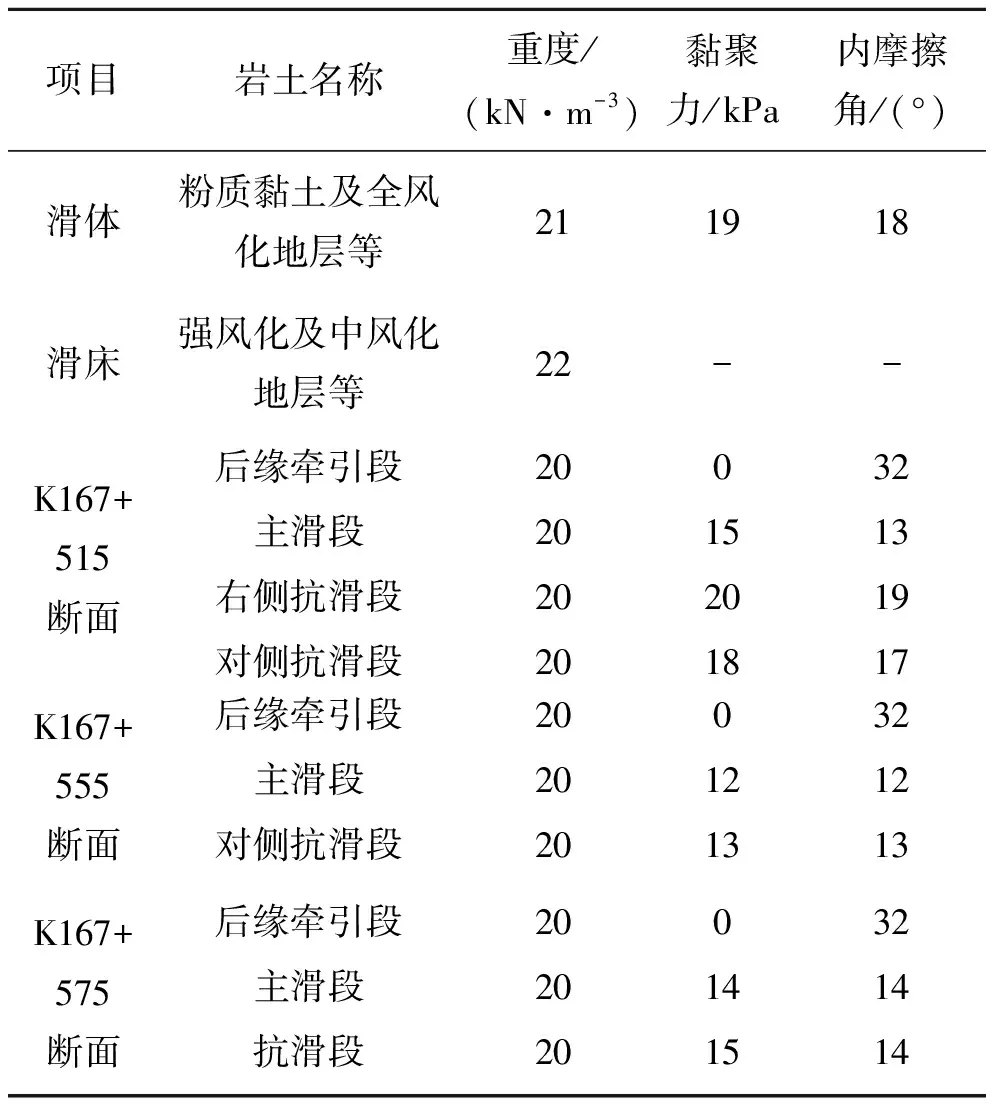

表2 指标反算结果

根据该滑坡当前各可能滑体与滑面的变形活动特点,分析评价其相应的稳定程度,并以表2所示的反算指标为主,结合相关试验与经验参数,计算该滑坡当前各可能滑体与滑面的稳定系统,其稳定程度分析计算成果见表3。

表3 滑坡稳定程度分析计算成果

3.2 计算模型及计算结果

Geo-Slope/W边坡计算模型示意图见图6。在上述滑坡稳定性分析与滑带反算指标等计算成果的基础上,结合拟设滑坡整治工程措施,模拟计算滑坡治理工程效果。并且根据有关规范要求,取用稳定安全系数为1.2,得到K167+515断面(右侧坡脚剪出滑面)、K167+515断面(中隔带剪出滑面)、K167+555断面、K167+575断面滑坡剩余下滑力分别为:1 080.00、1 275.00、1 585.00、2 500.00 kN/m。

图6 Geo-Slope/W边坡计算模型

4 处治措施及计算分析

4.1 坡形坡率处治

K167+515及K167+555断面原则上按照原位处治方案进行治理,K167+575断面结合现场地形尽可能有效卸载滑体上部土体以减少滑坡推力,鉴于该边坡现状一、二级边坡布有锚固工程,建议在二级坡顶设置25 m宽平台,平台内倾10%并采用混凝土封闭便于坡面汇水疏排,其上边坡按照坡率1∶1.25,单级坡高按照8 m控制。K167+575断面二级坡顶卸载后稳定性计算分析如图7所示。

4.2 支挡加固处治

根据边坡稳定性计算结果,建议K167+382~K167+550区段原位加固,在一级坡脚增设竖向注浆钢花管群桩、一级抗滑桩外侧增设锚索混凝土挡土板,三级坡脚增设竖向注浆钢花管群桩、三级边坡增设锚索框架加固,现场施工时应根据钢花管嵌岩段及锚索锚固段地层动态调整其钢花管、锚索长度,确保锚固段完全嵌入中风化地层中,钢花管嵌入中风化地层不少于8 m。当既有框架或格梁相对完好时,新增锚索框架可与其连接为整体。K167+515断面加固后稳定性计算结果如图8所示。

图7 K165+575断面二级坡顶卸载后的稳定性计算结果

图8 K167+515断面加固后稳定性计算结果

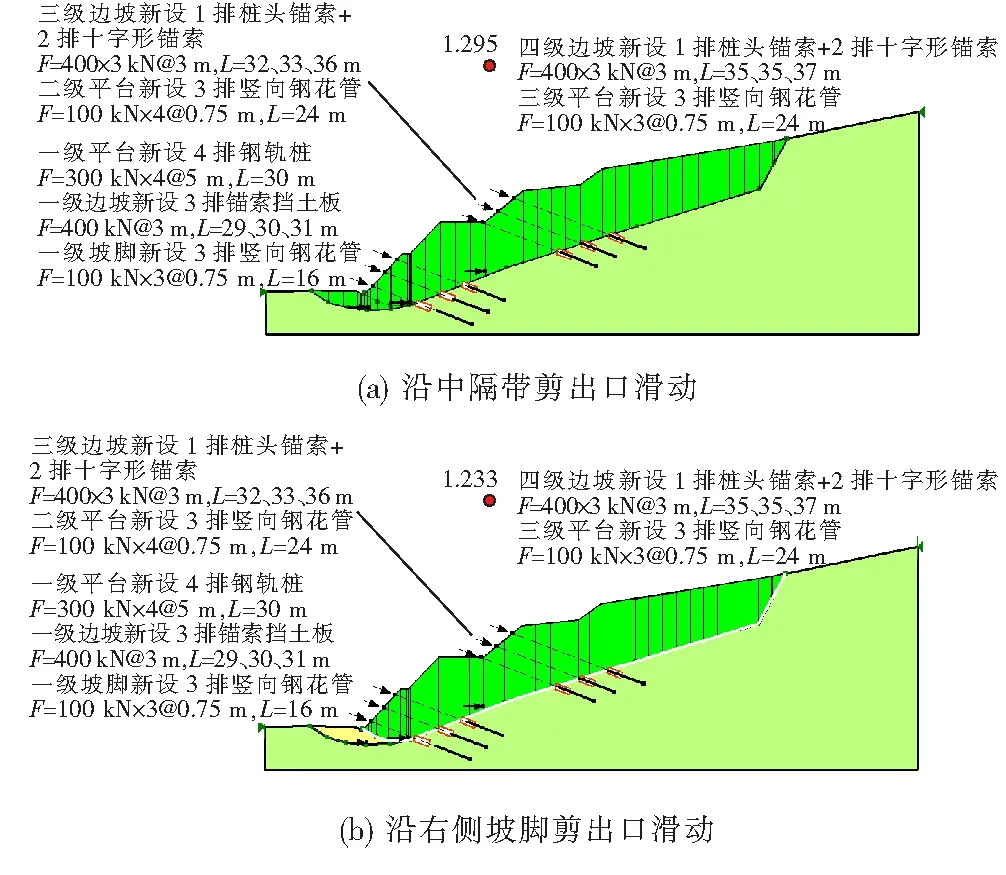

K167+550~K167+630区段则在二级坡顶卸载平台设置直径2.6 m旋挖抗滑桩,结合桩顶预应力锚索加固,抗滑桩往小桩号端适当延伸,抗滑桩要求嵌入中风化岩层不少于8 m;在一级坡脚设置钢花管桩群加固,钢花桩要求嵌入中风化地层中不短于8 m以确保锚固效果。在一、三及四级边坡增设锚索框架加固,现场施工时应根据锚索锚固段地层动态调整其锚索长度,确保锚固段完全嵌入中风化地层中。当既有框架或格梁相对完好时,新增锚索框架可与其连接为整体。K167+555断面和K167+575断面加固后稳定性计算结果如图9所示。

图9 支挡加固后稳定性计算结果

4.3 排水系统处治

鉴于该滑坡地下水较丰富,在滑坡卸载对应的坡面建议均设有仰斜排水孔,建议在一至四级边坡坡脚适当加密布设仰斜排水孔,以疏排地下水。该边坡岩土体中粉粒和黏粒含量较高,易堵塞排水孔,建议将排水孔结构采用可拆换式排水管结构以提高排水孔使用寿命。建议在K167+560~K167+630区段二级顶宽平台对应沟槽区段增设集水井疏排坡体地下水,集水井可采用旋挖桩成孔后回填碎石,坡脚设置仰斜排水孔疏排集水井内积水。

4.4 路基处治

由于目前边坡滑面剪出口位于对侧坡脚排水沟一线(表现为对侧排水沟倾倒变形),路基发生隆起及开裂变形,建议在变形区段采用钢花管注浆固结,钢花管布设呈梅花形,间距1 m×1 m,钢花管长度要求穿过潜在滑面不少于5 m,钢花管长度8~12 m。

4.5 锚索保护及补强

边坡锚索工后应力检测结果显示(表1),既有锚索存在应力超过锁定荷载及锚索基本失效的情况,建议在K167+382~K167+770区段既有锚索周边增设锚索十字梁进行补强加固。同时考虑在既有锚索框架中增设锚索,建议适当增大锚索入倾角,避免新增锚索施工影响既有锚索的使用效果。锚索注浆务必采用二次高压劈裂注浆以提高锚索锚固效果。

5 结论

针对粤北山区煤系地层牵引式路堑滑坡病害问题,采用了现场调查、监测等手段对病害机理进行了系统分析,并利用Geo-Slope/W边坡分析软件分析制定了科学合理的处治措施,得到如下结论:

(1) 煤系地层具有强度低、遇水极易软化等特点,易形成软弱带,雨季易造成支挡结构抗力不足,边坡容易发生顺层或沿软弱夹层的滑移变形,建议此类边坡应重视防排水系统设计。

(2) 煤系地层边坡处于长期蠕动变形阶段,滑面宜结合深孔测斜监测数据拟定,并考虑地层岩性等因素综合考虑确定,潜在深层滑动面宜作为设计治理措施的控制滑面。实践证明深孔测斜能较准确地判定滑面位置,可作为煤系地层边坡滑面选取的控制因素。

(3) 降雨会引起锚索工后预应力损失严重,最大可达到80%,形成潜在的安全隐患,同时边坡的蠕变滑动会使部分锚索预应力超过锁定荷载,建议及时采取补强等处治措施。

(4) 煤系地层岩性多呈互层分布,亲水性强,遇水软化,经过多次降雨干湿交替后,强度下降较快,滑带土抗剪强度指标宜以反算为主,得到较为合理的抗剪强度指标,其取值范围为:黏聚力c=12~15 kPa,内摩擦角φ=12°~14°,可作为该地区煤系地层牵引式路堑滑坡设计和处治的重要设计依据。

(5) 采用Geo-Studio边坡稳定性模块Slope/W极限平衡法进行稳定性计算,选取减小坡形坡率、支挡加固、加强排水系统和锚索保护补强等多项措施,且满足规范设计要求,为煤系地层牵引式路堑滑坡的病害处治提供了良好的借鉴。