布比卡因致室性心律失常的机制*

范捷,韩春芝

(开封市人民医院麻醉科,河南开封475002)

局部麻醉药中毒是临床麻醉较常见且严重的并发症,其发生机制及预防处理等一直是麻醉领域关注的焦点。布比卡因局麻作用时间较长、感觉及运动阻滞分离明显且麻醉作用效能强,是临床常用的局麻药物,其使用安全性也受到广泛关注[1,2]。有研究报道[3,4],布比卡因的毒性包括早期的中枢神经毒性和后期的心脏毒性,中枢神经毒性在用药早期出现,而心脏毒性则在药物浓度达到一定程度出现药物蓄积后导致。基于此,本研究以我院收治的在手术过程中使用布比卡因麻醉的103例患者为研究对象,探究使用布比卡因麻醉后,出现心脏毒性导致患者室性心律失常的机制,以为临床安全使用布比卡因提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月—2021年12月我院收治的在手术过程中使用布比卡因麻醉的103例患者为研究对象,按照是否发生室性心律失常分为发生组(15例)和未发生组(88例)。纳入标准:均为使用布比卡因麻醉;年龄大于18岁;临床资料完整。排除标准:临床资料不完整者;麻醉前就已存在心律失常者;合并严重器质性疾病者。本研究经医院伦理委员会审批通过,患者知情同意并签署知情同意书。

1.2 方法

收集研究对象人口学资料(性别、年龄、体质指数)、临床指标(给药途径、用药剂量、房室传导时间)、血流动力学指标[麻醉前、麻醉5 min、麻醉10 min及术后的心率(HR)、平均动脉压(MAP)及血氧饱和度(SpO2)数据]、心脏电生理学[采用12导联同步心电图仪描记常规12导联心电图,测量QT间期、Tp-e间期,计算心率校正QT间期(QTc)、QT离散度(QTd)、Tp-e/QT比值]。研究人员进行检查、核对、编号、存档,采用双录入校对的方式将资料录入,形成最终的电子数据库。

1.3 统计方法

采用SPSS 25.0统计学软件进行数据分析。计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以[n(%)]表示,采用χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组人口学资料比较

发生组与未发生组性别、年龄、体质指数比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 发生组和未发生组人口学资料分析[n(%)]

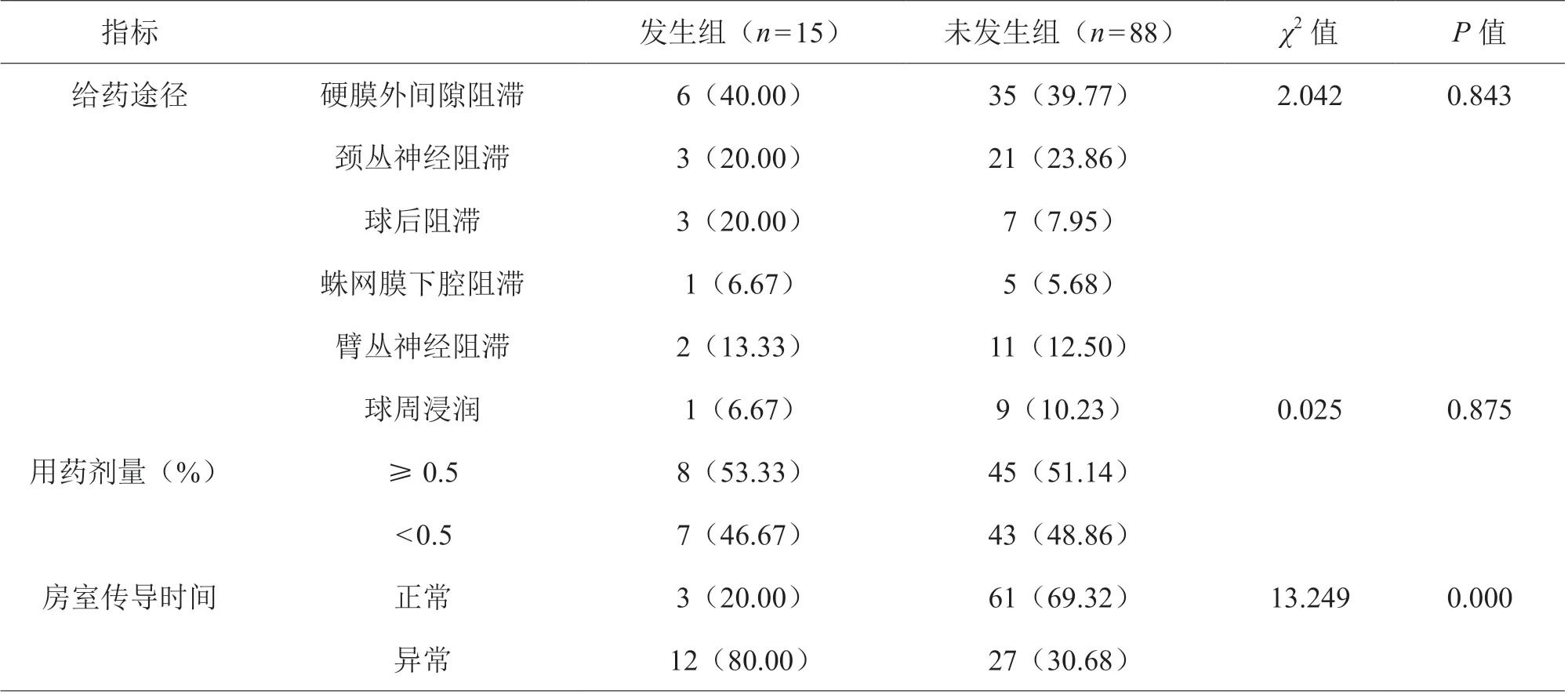

2.2 两组临床指标分析

两组给药途径、用药剂量比较,差异无统计学意义(P>0.05);但发生组房室传导时间异常发生率高于未发生组,且差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 发生组和未发生组临床指标比较[n(%)]

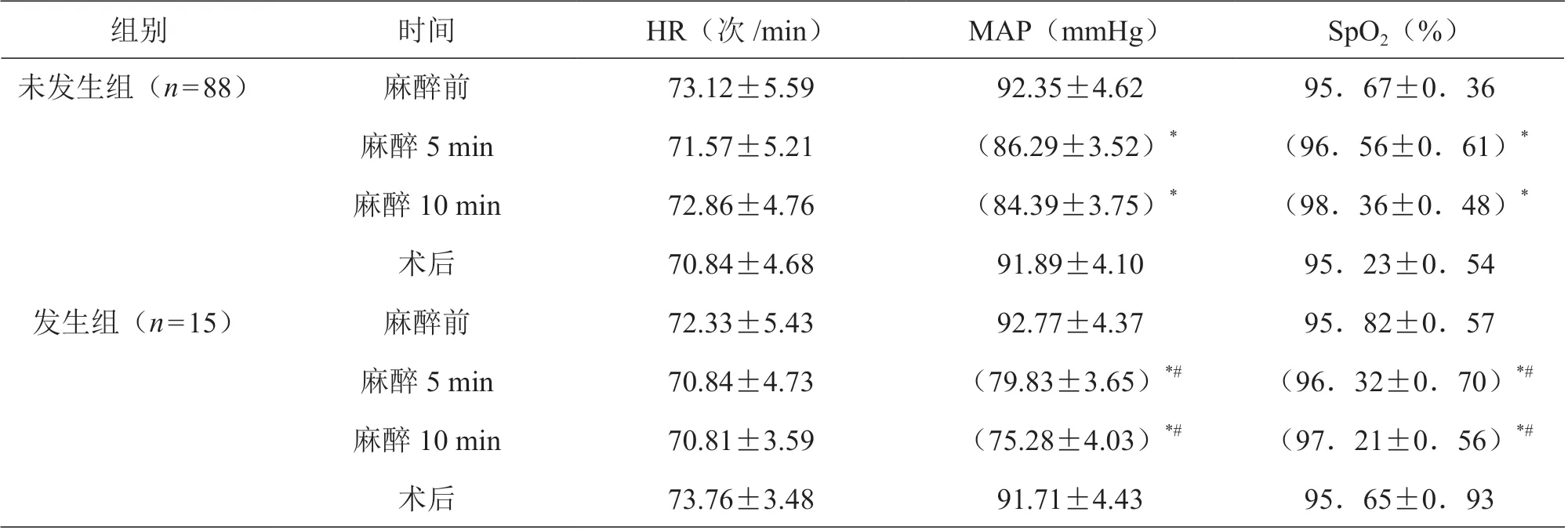

2.3 两组血流动力学指标分析

两组麻醉各时间点HR比较,差异无统计学意义(P>0.05);未发生组血流动力学指标变化幅度小于发生组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 发生组和未发生组血流动力学指标比较(±s)

表3 发生组和未发生组血流动力学指标比较(±s)

注:*为与同组麻醉前比较,P<0.05;#为与未发生组比较,P<0.05

组别 时间 HR(次/min) MAP(mmHg) SpO2(%)未发生组(n=88)95.67±0.36(96.56±0.61)*(98.36±0.48)*95.23±0.54 95.82±0.57(96.32±0.70)*#(97.21±0.56)*#95.65±0.93发生组(n=15)麻醉前麻醉5 min麻醉10 min术后麻醉前麻醉5 min麻醉10 min术后73.12±5.59 71.57±5.21 72.86±4.76 70.84±4.68 72.33±5.43 70.84±4.73 70.81±3.59 73.76±3.48 92.35±4.62(86.29±3.52)*(84.39±3.75)*91.89±4.10 92.77±4.37(79.83±3.65)*#(75.28±4.03)*#91.71±4.43

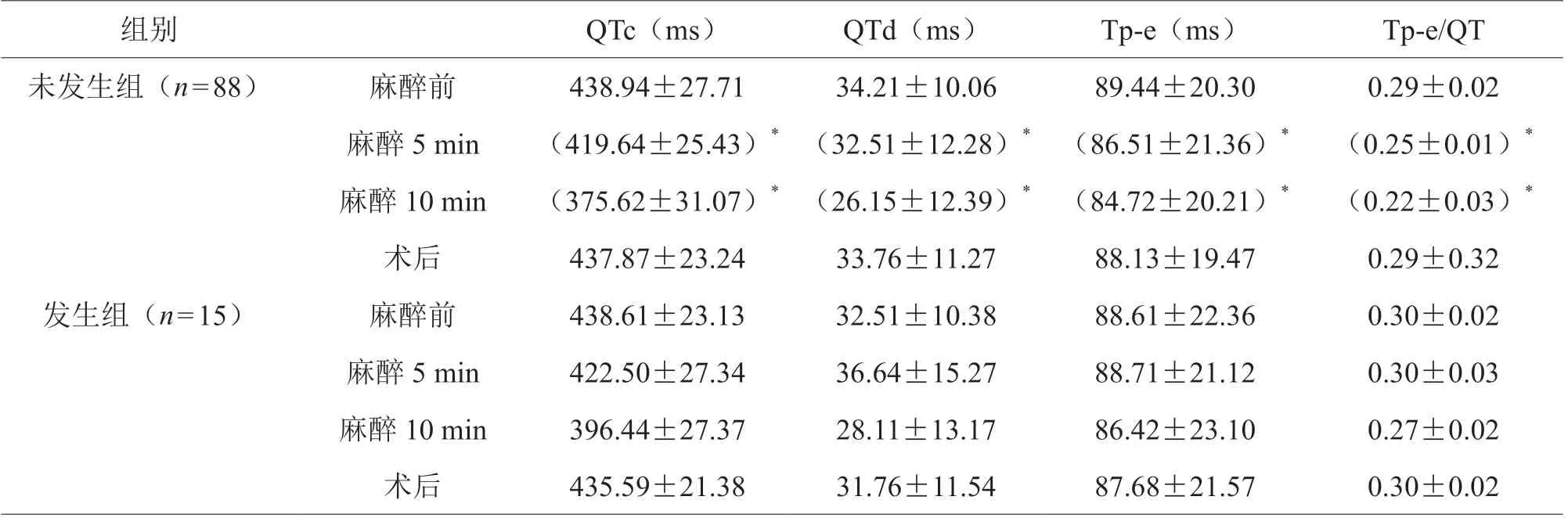

2.4 两组心脏电生理学指标分析

发生组QTc、QTd、Tp-e及Tp-e/QT均高于未发生组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 发生组和未发生组心脏电生理学指标比较(±s)

表4 发生组和未发生组心脏电生理学指标比较(±s)

注:*表示与未发生组比较,P<0.05

组别 QTc(ms) QTd(ms) Tp-e(ms) Tp-e/QT未发生组(n=88) 麻醉前 438.94±27.71 34.21±10.06 89.44±20.30 0.29±0.02麻醉5 min (419.64±25.43)*(32.51±12.28)* (86.51±21.36)* (0.25±0.01)*麻醉10 min (375.62±31.07)*(26.15±12.39)* (84.72±20.21)* (0.22±0.03)*术后 437.87±23.24 33.76±11.27 88.13±19.47 0.29±0.32发生组(n=15) 麻醉前 438.61±23.13 32.51±10.38 88.61±22.36 0.30±0.02麻醉5 min 422.50±27.34 36.64±15.27 88.71±21.12 0.30±0.03麻醉10 min 396.44±27.37 28.11±13.17 86.42±23.10 0.27±0.02术后 435.59±21.38 31.76±11.54 87.68±21.57 0.30±0.02

2.5 心律失常的影响因素分析

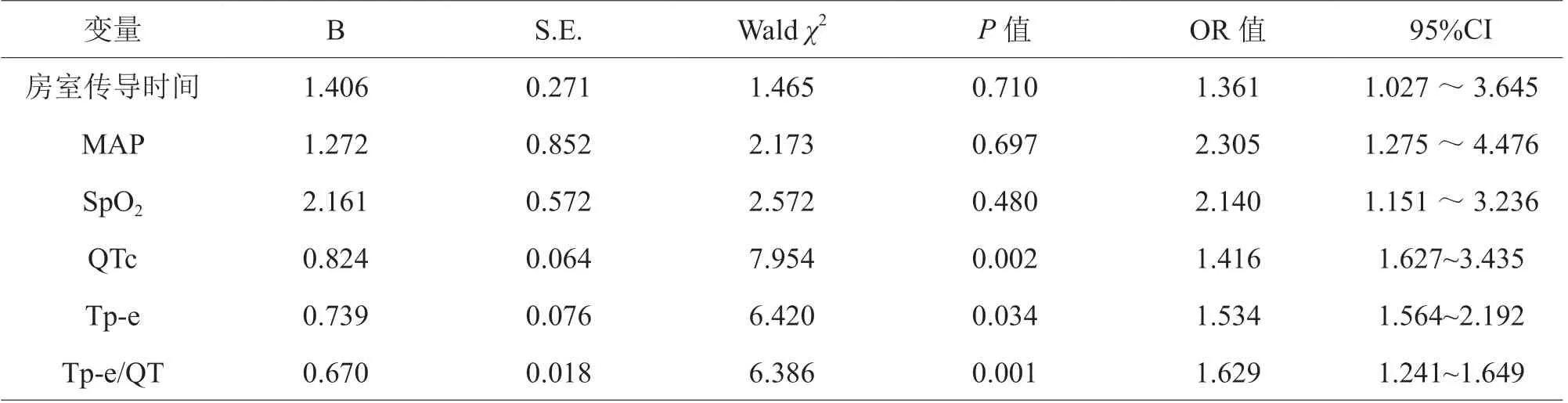

Logistic回归分析显示,房室传导时间、Tp-e延长,QTc增大,Tp-e/QT升高是导致布比卡因致室性心律失常的危险因素,见表5。

表5 布比卡因致室性心律失常的影响因素分析

3 讨论

3.1 布比卡因的临床应用

布比卡因是一种长效的酰胺类局麻药,适用于外周神经阻滞、硬脊膜外阻滞和蛛网膜下腔阻滞,其局部麻醉作用比较强,药效的持续时间比较长,并且在血液内的浓度比较低,临床上常用于神经阻滞麻醉,如臂丛神经阻滞、颈丛神经阻滞、坐骨神经阻滞等,以及椎管内麻醉,如硬膜外麻醉、蛛网膜下腔阻滞、腰硬联合麻醉[5]。布比卡因的作用机制是通过阻断神经细胞快钠离子通道,抑制动作电位的产生,升高神经动作电位的阈值,降低动作电位升高的速度,延缓神经冲动的扩步[6]。同时,其可以阻断钠离子通道、钾离子通道,尤其是心肌细胞ATP敏感性钾通道,进而影响心肌细胞兴奋、传导或收缩功能[7]。由于布比卡因存在潜在的心脏毒性,其临床使用中出现了引起心脏骤停的个例,故近年在临床上使用安全性受到广泛关注[8]。

3.2 布比卡因的麻醉安全性

有研究显示[9],小剂量布比卡因腰麻在老年心力衰竭患者髋部手术中血流动力学稳定,效果安全确切。本研究结果显示,麻醉5、10 min时,发生组MAP、SpO2的变化幅度高于未发生组(P<0.05),且发生组房室传导时间异常发生率高于未发生组(P<0.05)。分析原因可能为布比卡因对心肌收缩功能产生抑制作用,抑制线粒体ATP敏感性钾通道电流。ATP敏感性钾通道主要分为细胞膜ATP敏感性钾通道和线粒体ATP敏感性钾通道,其分别在细胞膜与线粒体膜上表达[10]。细胞膜ATP敏感性钾通道主要生理功能包括调节糖稳态和细胞电活动;线粒体ATP敏感性钾通道在心肌缺血缺氧过程可能发挥重要的作用,在急性心肌损伤时起到心肌保护作用[11]。

3.3 布比卡因致室性心律失常的机制

布比卡因中毒所引起的心脏电生理学改变即QT间期延长和继之出现的尖端扭转型室性心律失常,而后者是局部麻醉药中毒致死的主要原因。本研究结果显示,发生组QTc、QTd、Tp-e及Tp-e/QT均高于未发生组(P<0.05),且Logistic回归分析显示,房室传导时间、Tp-e延长,QTc增大,Tp-e/QT升高是导致布比卡因致室性心律失常的危险因素。分析原因布比卡因通过抑制心脏传导、心肌细胞收缩,阻断GABA神经元、钠钾离子通道,导致交感神经过度兴奋,内源性儿茶酚胺的大量释放,从而引起心脏电生理学改变,QT间期延长,随之出现尖端扭转型室性心律失常。因此,布比卡因导致的室性心律失常可能是多个机制的综合效应所致[12]。综上所述,布比卡因导致的室性心律失常与其后期的心脏毒性有关,房室传导时间、Tp-e延长,QTc增大,Tp-e/QT升高与布比卡因麻醉患者出现室性心律失常存在密切关系。本次研究未对患者的心功能指标进行分析,存在局限性,下一步将对此开展研究,以验证结论。