汉语“浇灌”“浇淋”义词的历时演变

汤传扬

(中国社会科学院 语言研究所/辞书编纂研究中心, 北京 100732)

“浇灌”“浇淋”义词是日常生活中的常用词。具体来说,“浇灌”义指的是用喷、洒等方式给植物供水或把水输送到田地里;“浇淋”义指的是让水或别的液体落在物体上。汉语史上表“浇灌”义的词主要有“灌”“溉”“浇”“沃”等,现代汉语方言中则有“浇”“灌”“淋”“沃”等说法。汉语史上表“浇淋”义的词主要有“沃”“浇”“淋”等,它们在现代汉语普通话或方言中有保存。之所以将“浇灌”“浇淋”义词结合起来研究,是因为概念场中的成员往往兼跨这两个概念场,如“沃”“灌”“浇”等。实际上,“浇灌”与“浇淋”语义联系紧密,两者的区别在于对象物、目的的不同。本文首先分上古、中古、近代(1)根据前人关于汉语史分期的研究,我们将先秦至西汉视为上古,东汉至隋视为中古,唐至清视为近代。三个时期考察汉语“浇灌”“浇淋”义词成员及分布的历时演变,其次考察它们在语义演变中所呈现出来的一些有规律的语义演变模式和路径。对于兼具两义的词,我们在其右下方标注1、2分别代表“浇灌”“浇淋”义。在调查历史文献时,主要遴选各时期口语性较强的语料,同时根据“浇灌”“浇淋”概念场的特点选取相关语料,如农书等,所用到的语料库有“汉籍全文检索系统(四)”“CBETA电子佛典2018”“台湾‘中央研究院’上古汉语标记语料库/中古汉语标记语料库/近代汉语标记语料库”“中国基本古籍库”“自制优质语料库”,工具书有《汉语大词典》《汉语大字典》(第二版)、《近代汉语词典》等。

一、“浇灌”“浇淋”义词成员及分布的历时演变

上古汉语时期,“浇灌”概念场的主要成员有“灌1”“溉”,次要成员有“沃1”“浇1”。

《广韵·换韵》:“灌,浇也。”表“浇灌”义的“灌1”在该期的用例如:

(1)子贡南游于楚,反于晋,过汉阴,见一丈人方将为圃畦,凿隧而入井,抱瓮而出灌,搰搰然用力甚多而见功寡。(《庄子·天地》)

(2)时雨降矣而犹浸灌,其于泽也,不亦劳乎!(《庄子·逍遥游》)

(3)是以孙叔敖三去相而不悔,于陵子仲辞三公为人灌园。(《史记·鲁仲连邹阳列传》)

例(3)中的“灌园”义为“从事田园劳动”,意义泛化。

《说文·水部》:“溉,一曰灌注也。”王凤阳指出:“‘溉’原指洗涤,如《诗·大雅·泂酌》‘泂酌彼行潦,挹彼注兹,可以濯溉。’”[1]533但据向熹,该句中的“溉”通“概”,实乃“漆尊,酒器”义[2]123。当然,“溉”有“洗涤”义,向熹在“溉”条下列有“洗;洗涤”这一义项并举例证,但接着又引唐陆德明《释文》:“溉,本又作摡。”《说文》:“摡,涤也。《诗》曰:‘摡之釜鬵。’”[2]123因此,表“洗涤”义的“溉”很可能只是“摡”的假借。王凤阳指出:“‘溉’之用于灌溉较‘灌’为晚,战国末期始见,可能是‘灌’的方言变体。”[1]533可备一说。表“浇灌”义的“溉”在上古汉语时期的用例如:

(4)太子乃解衣免服,逃太史之家为溉园。(《战国策·齐策六》)

(5)宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。(《吕氏春秋·察传》)

(6)而渠下民田万余顷,又可得以溉田。(《史记·河渠书》)

(7)其坎成,取美粪一升,合坎中土搅和,以内坎中。临种沃之,坎三升水。(《氾胜之书·大豆》)

(8)秋旱,则以桑落时浇之,秋雨泽适,勿浇之。(《氾胜之书·麦》)

该期,“浇淋”概念场的主要成员是“沃2”,次要成员是“灌2”。王凤阳未揭示“灌”的这一用法[1]532-533。例如:

(9)奉匜沃盥,既而挥之。(《左传·僖公二十三年》)

(10)且夫救赵之务,宜若奉漏壅,沃焦釜。(《战国策·齐策二》)

(11)若以水灭火,若以汤沃雪,何往而不遂?何之而不用达?(《淮南子·兵略训》)

(12)犬所齧,令毋(无)痛及易瘳方:令齧者卧,而令人以酒财沃其伤。巳(已)沃而□越之。尝试。毋(无)禁。(《马王堆汉墓帛书·五十二病方》“犬筮(噬)人伤者”)

(13)今有燎者于此,一人奉水将灌之,一人掺火将益之,功皆未至,子何贵于二人?(《墨子·耕柱》)

(14)夫水势胜火,章华之台烧,以升勺沃而救之,虽涸井而竭池,无奈之何也;举壶榼盆盎而以灌之,其灭可立而待也。(《淮南子·兵略训》)

上古汉语中“浇灌”“浇淋”义词的使用情况如表1,其中①②分别代表“浇灌”“浇淋”义,后文同此。

结合表1及相关语料,“浇灌”概念场中的“灌1”“溉”“沃1”“浇1”在表中所列文献中的使用频次分别为26(用于复音词12)、39(用于复音词19)、2、14。先秦时期,“灌1”是该概念场主导词。西汉时期,“溉”占据上风。“浇淋”概念场中的“沃2”“灌2”在表中所列文献中的使用频次为48(用于复音词9)、3。“沃2”在该概念场一枝独秀。

表1 “浇灌”“浇淋”义词在上古部分文献中的使用情况

中古汉语时期,“浇1”一跃成为“浇灌”概念场主导词,这在西汉末年的《氾胜之书》中已露端倪,“灌1”“溉”多用于复音词,“沃1”则罕见。它们在该期的用例如:

(15)魏之行田百亩,邺独二百,西门豹灌以漳水,成为膏腴,则亩收一钟。(东汉王充《论衡·率性篇》)

(16)物黄,人虽灌溉壅养,终不能青;发白,虽吞药养性,终不能黑。(东汉王充《论衡·道虚篇》)

(17)其留子者,觉彼果美,于良好田下种著中,以时溉灌,大得好果。(后秦鸠摩罗什译《大庄严论经》卷15)

(18)薅讫,决去水,曝根令坚。量时水旱而溉之。(北魏贾思勰《齐民要术·水稻》)

(19)所然持甘露种,浇五盛阴,为五阴薪,从慧明却坏恶火。(东汉安世高译《道地经》)

(20)既生,以柴木倚墙,令其缘上。旱则浇之。(北魏贾思勰《齐民要术·种瓜》)

(21)背坟衍之广陆兮,临皋隰之沃流。(东汉王粲《登楼赋》)

该期,“浇淋”概念场新增成员“淋”,昔日占据主导地位的“沃2”不敌“灌2”“浇2”,其中,“浇2”最为活跃。

“沃2”“灌2”“浇2”在该期的用例酌举如下:

(22)如泰山失火,沃以一杯之水;河决千里,塞以一掊之土,能胜之乎?(东汉王充《论衡·譋时篇》)

(23)以不津瓮受十石者一口,置庭中石上,以白盐满之,以甘水沃之,令上恒有游水。(北魏贾思勰《齐民要术·常满盐、花盐》)

(24)夫大山失火,灌以壅水,众知不能救之者,何也?火盛水少,热不能胜也。(东汉王充《论衡·顺鼓篇》)

(25)王不忆初受位时,国中大臣集聚一切河池泉水、一切诸药、一切种子以水渍之,白象牙上水渧灌顶拜之为王。(东晋佛陀跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》卷2)

(26)见已即便于世尊所,心生清净,心生欢喜,诣向佛边,到佛所已,顶礼佛足,手执金瓶,以清净水,灌于佛手。(隋阇那崛多译《佛本行集经》卷45)

(27)如是是骨聚磈礧骨城,筋缠血浇,肉涂革覆,福从是受,靡不知痛痒,随意随风作俳掣。(东汉安世高译《道地经》)

(28)道弟子行如是,是身定喜乐,浇渍身行,可遍身一切无有不到,从定喜乐。(东汉安世高译《长阿含十报法经》卷上)

(29)尔时十七群比丘在阿耆罗婆提河水中嬉戏,从此岸至彼岸,或顺流,或逆流,或此没彼出,或以手画水,或水相浇濽。(后秦佛陀耶舍共竺佛念译《四分律》卷16)

(30)脚生,布麦于席上,厚二寸许。一日一度,以水浇之,牙生便止。(北魏贾思勰《齐民要术·黄衣、黄蒸及蘖》)

(31)阮籍胸中垒块,故须酒浇之。(南朝宋刘义庆《世说新语·任诞23》)

中古汉语中“浇灌”“浇淋”义词的使用情况如表2。

表2 “浇灌”“浇淋”义词在中古部分文献中的使用情况

结合表2及相关语料,“浇灌”概念场中的“灌1”“溉”“沃1”“浇1”在表中所列文献中的使用频次分别为43(用于复音词39)、43(用于复音词36)、1(用于复音词)、26。由此可见,“灌1”“溉”主要用于复音词,其活跃度不及“浇1”;“浇1”至晚在《齐民要术》时代已成为概念场主导词;“沃1”则继续保持低迷状态。“浇淋”概念场中的“灌2”“淋”“沃2”“浇2”在表中所列文献中的使用频次分别为88(用于复音词53)、15(用于复音词2)、31(用于复音词2)、149(用于复音词13)。不难看出,“沃2”在该期已经不敌“浇2”“灌2”,主要分布在中土文献,在佛经中罕见;“淋”是该期的新增成员,在佛经、《齐民要术》中均有分布,展现出较强的活力;与上古汉语时期相比,“灌2”在该期有较大发展,在佛经中尤为明显,这主要是因为“灌顶”的使用;“浇2”在“浇淋”概念场亦是最活跃的,其搭配对象可以是抽象的情感,义域较其他词宽;表示“浇灌”“浇淋”义,东汉佛经用新词,《论衡》用旧词。

近代汉语时期,我们分唐宋、元明清两个时段来分析。唐宋时期,“浇1”继续保持其在“浇灌”概念场中的主导地位,“灌1”“溉”多用于复音词,“沃1”基本分布在农书中。“浇1”“灌1”“溉”“沃1”在该期的用例酌举如下:

(32)如似良田用水浇,一斗种时收千斗。(《敦煌变文校注》卷五《佛说阿弥陀经讲经文(二)》)

(33)我为衰迟多病,且恁浇花艺药,随分葺池台。(宋李纲《水调歌头》)

(34)《仙经》言,穿地六尺,以镮实一枚种之,灌以黄水五合,以土坚筑之。(唐段成式《酉阳杂俎》卷19“草篇”)

(35)被山头急雨,耕垄灌泥涂。(南宋辛弃疾《六州歌头》)

(36)旃檀鼓,于阗城东南有大河,溉一国之田。(唐段成式《酉阳杂俎》卷10“物异”)

(37)半年不雨,玉霙来溉冬干。(北宋王之道《汉宫春》)

(38)兰蕙丛生时以沙石则茂,沃以汤茗则芳。(宋王贵学《王氏兰谱》)

(39)不惮银瓶冷,汲井沃芳根。(南宋陈德武《水调歌头》)

总的来看,唐宋时期,“浇2”“淋”是“浇淋”概念场主要成员,“沃2”“灌2”居于其次。“浇2”的对象可以是抽象的事物,如“愁”,义域最宽。它们在该时期的用例酌举如下:

(40)一时拍臆搥胸,忙乱浇茶酹酒。(《敦煌变文校注》卷五《维摩诘经讲经文(三)》)

(41)诗成呵手,欲写已输君赋就。寒粟生肤,一盏浇肠可得无。(北宋王之道《减字木兰花》)

(42)买酒浇愁愁不尽,江烟也共凄凉。(宋程垓《临江仙·合江放舟》)

(43)针破用药微消散,频淋新水与消磨。(唐佚名《司牧安骥集》卷2)

(44)淡醋煮鸡,锡盆盛盖了,上以灰水淋之,则自冻。(北宋苏轼《物类相感志》)

(45)至焉所化,广大如斯,振摇而不异云雷,沃润而还如春雨(2)该例中的“沃润”义为“使湿润”,其他例子如《敦煌变文校注》卷五《妙法莲华经讲经文(一)》:“又说此经驾白牛三车,诱火宅之诸子,普将法雨,沃润三根,脱穷子弊垢之衣,系亲友醉中之宝,所以捐舍国位,委正(政)太子,不乐大内娇奢,岂爱深宫快乐!频度星霜,颇更寒暑,苦志不移,希闻妙法!”《汉语大词典》【沃润】条下未收该义项,可补。。(《敦煌变文校注》卷五《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》)

(46)满目飞花万点,回首故人千里,把酒沃愁肠。(北宋葛长庚《水调歌头》)

(47)燃石,建城县出燃石,色黄理疏。以水灌之则热,安鼎其上,可以炊也。(唐段成式《酉阳杂俎》卷10“物异”)

(48)帝释执盖,梵王持佛,左右侍立,九龙空中吐清净水灌太子身。(南宋陈元靓《岁时广记》卷二十)

元明清时期,各成员在“浇灌”“浇淋”概念场中的地位保持唐宋时期的态势。在“浇灌”概念场中,与“浇1”相比,“灌1”“溉”较多地出现在复音词中,这在文学作品中表现更为明显。“沃1”除了在农书中有使用外,只见于明代闽方言作品《荔镜记》中,显示出降格为闽方言词之势。它们在该期的用例酌举如下:

(49)你道是夫唱妇随,夫荣妻贵!早起晚夕,摘菜挑荠,打水浇畦。(《元刊杂剧三十种·马丹阳三度任风子》第3折)

(50)羁怀萦挂,人情浇诈,相逢休说伤时话。路波蹅,事交杂,秋光何处堪消暇,昨夜梦魂归到家。田,不种瓜;园,不灌花。(元汤舜民《山坡羊·书怀示友人》四)

(51)外据安置水碾磨去处,如遇浇田时月,停住碾磨,浇溉田禾。(《通制条格》卷16)

(52)那个水不许犯五行之器,须用玉瓢舀出,扶起树来,从头浇下,自然根皮相合,叶长芽生,枝青果出。(明吴承恩《西游记》第26回)

(53)金凤多自槃蕊阙,玉膏谁逼灌芝田?(明吴承恩《西游记》第26回)

(54)有一老圃,以瓜为业,时时手自灌溉,爱惜倍至。(明凌濛初《二刻拍案惊奇》卷28)

(55)阮娘仔使阮来到只,说只绣厅扫不伶俐。不肯沃花,看你真故意。(明佚名《荔镜记》第23出)

(56)你只是疯罢!院子里花儿也不浇,雀儿也不喂,茶炉子也不,就在外头逛。(清曹雪芹《红楼梦》第27回)

(57)恰好王象荩雇了短工在井上绞辘轳灌菜,手拄着锄柄改畦,只见少主人来了,直如天上吊下来一般。(清李绿园《歧路灯》第84回)

(58)只因西方灵河岸上三生石畔,有绛珠草一株,时有赤瑕宫神瑛侍者,日以甘露灌溉,这绛珠草始得久延岁月。(清曹雪芹《红楼梦》第1回)

在“浇淋”概念场中,“灌2”的用例极其零星,呈现出消亡的趋势。“沃2”仅出现在农书中。“浇2”依然是概念场主导词,“淋”居于其次。“浇2”“淋”在该时期的用例酌举如下:

(59)你好优游,百万豼貅,手段似天力扯牛,眼睁睁的见死不救。望人急偎亲,颠倒火上浇油。(《元刊杂剧三十种·楚昭王疏者下船》第2折)

(60)三五道闲食清甜,一两餐馒头丰洁。蒸酥蜜煎更奇哉,油札糖浇真美矣。(明吴承恩《西游记》第88回)

(61)一个虞候,掇一盆狗血,劈头一淋。(明施耐庵《水浒传》第53回)

(62)心下正盘算,只听头顶上一声响,嗗拉拉一净桶尿粪从上面直泼下来,可巧浇了他一头一身。(清曹雪芹《红楼梦》第12回)

“淋”在清代粤方言背景文献《俗话倾谈二集》、西南官话文献《跻春台》中有表“浇灌”义的用例,例如:

(63)你坐住,我要去淋菜。(清邵彬儒《俗话倾谈二集·骨肉试真情》)

(64)做不得的要他做,担不起的要他担,食不准饱,衣不许缝,每日捡柴割草,挑水淋菜,十分磋磨。(清省三子《跻春台·比目鱼》)

“浇灌”义词在6种版本《官话指南》中有异文,例如:

(65)(A)你干甚么来着?我在花园子浇花儿来着。那花儿开的怎么样?

(B)你做甚么来的?我在花园里浇花水来的。那花开的怎么样?

(C)侬拉做啥?我拉园里浇花。花开来那能者?

(E)你做乜野嚟呀?我喺花园里头淋花嚟。啲花开成点呀?

(F)你就至做乜野事干呢?我喺花园淋花呀。的花开成点样呢?

A代表北京官话《官话指南》,B代表南方官话《官话指南》,C代表沪语《土话指南》,E代表粤语《粤音指南》,F代表粤语《订正粤音指南》。ABC版用“浇”,EF版用“淋”。

近代汉语中“浇灌”“浇淋”义词的使用情况如表3。

表3 “浇灌”“浇淋”义词在唐宋元部分文献中的使用情况

续表(表3)

表4 “浇灌”“浇淋”义词在明清部分文献中的使用情况(3)《水浒传》采用的是120回本,《红楼梦》统计的是前80回,“二拍”指的是《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》。

综上所述,“浇灌”“浇淋”概念场中词汇的变化情况可归纳成表5、表6。

表5 “浇灌”概念场主导词更替情况

表6 “浇淋”概念场主导词更替情况

根据以上两表,我们可以看到“浇灌”概念场主导词经历了“灌→溉→浇”的变化,“浇淋”概念场主导词经历了“沃→浇→浇/淋”的变化,“浇”在东汉以来是“浇灌”“浇淋”两个概念场中的主导词。

二、“浇灌”“浇淋”义词的共时分布

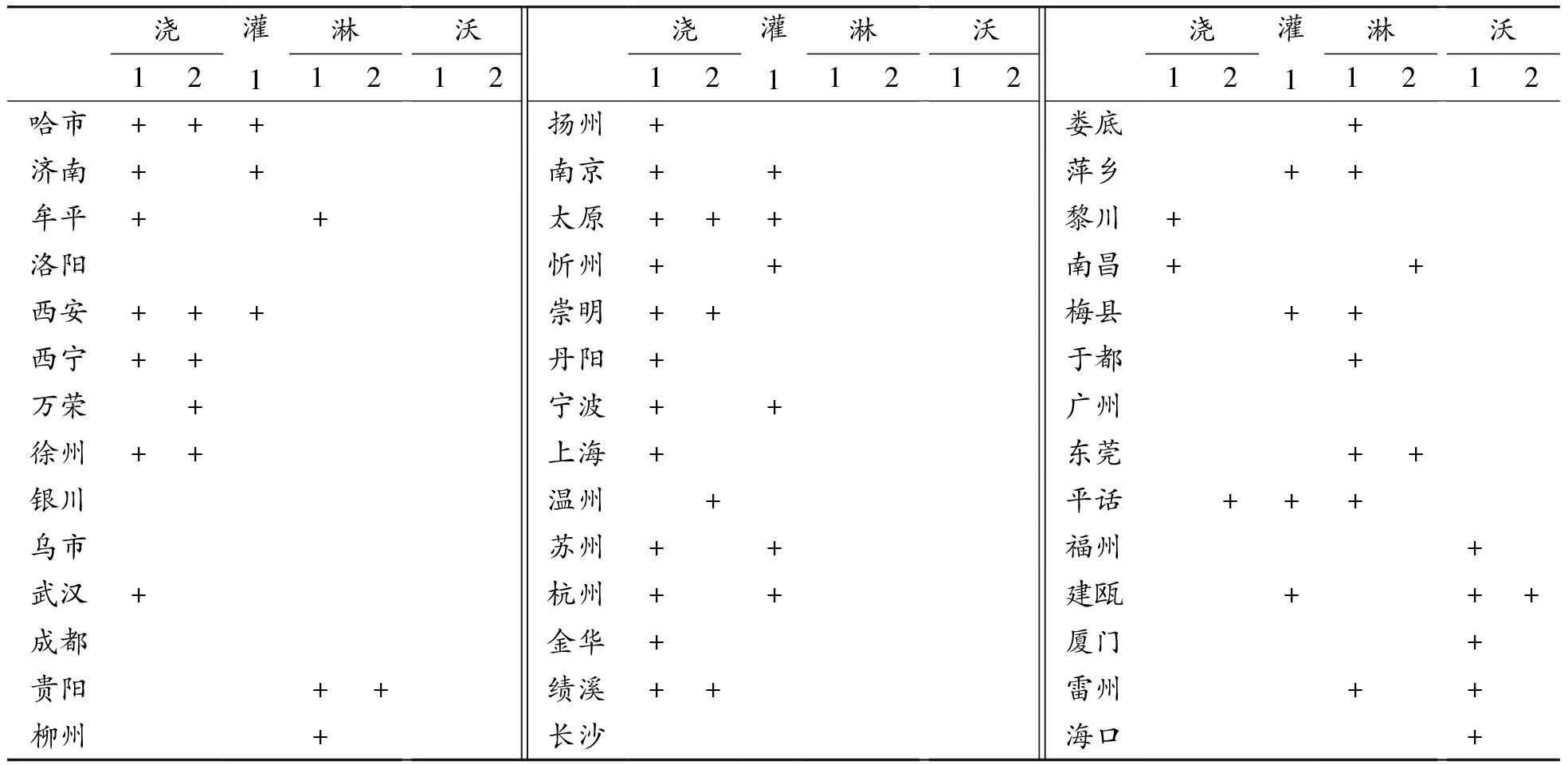

“浇灌”“浇淋”义词在现代汉语方言中的使用情况如何(4)据《汉语方言大词典》(1999:3656)【注】条义项❹〈动〉往干的田地灌水。吴语。浙江金华岩下:这丘田~点儿水里去。表该义的“注”应是方言义位的创新。?调查李荣主编的《现代汉语方言大词典》,结果如表7。

表7 李荣主编《现代汉语方言大词典》所列42个方言点中“浇灌”“浇淋”义词的使用情况

结合表7及《汉语方言大词典》,我们将现代汉语方言中“浇灌”“浇淋”义词的使用情况归纳如下:

首先,现代汉语方言中的“浇灌”义词有“浇1”“灌1”“淋1”“沃1”,未见“溉”的说法。具体到每个方言点,用词数量和成员聚合形式有差别。“沃1”集中分布在闽语区,是闽方言特征词,这一情形至晚可追溯至《荔镜记》时代;“淋1”分布在西南官话、湘语、赣语、客家话、粤语等方言区。西南官话、粤语说“淋1”至晚可追溯至《跻春台》《俗话倾谈》时代;“浇1”集中分布在北方方言、近江方言(吴、徽、赣)区;“灌”呈现出涉及地域广,分布较为分散的特点。

其次,现代汉语方言中的“浇淋”义词有“浇2”“淋2”“沃2”,但现有方言词典对“浇淋”义词的描写比较粗疏,似不能反映其全貌。“沃2”分布在闽语区。“淋2”分布在西南官话、赣语、粤语等方言区。“浇2”分布在北方方言、吴语、徽语等方言区。《现代汉语词典》(第7版)收录有“浇2”“淋2”。

将“浇灌”义词的历时演变与共时分布相结合,可以看到上古汉语中表“浇灌”义的主导词“灌”呈离散分布,涉及范围广,据此可以推断“灌”曾遍及全国。后来,“浇”占据“灌”相当的地盘。

三、“浇灌”“浇淋”义词的语义演变

前文第一部分主要从历时角度考察汉语“浇灌”“浇淋”义词成员及分布情况,但其中已涉及到语义演变情况的考察。根据上文的分析可以看出既有从“浇灌”义到“浇淋”义的演变,如“浇”“灌”,又有从“浇淋”义到“浇灌”义的演变,如“沃”“淋”。除此之外,“浇灌”“浇淋”义词还有如下一些有规律的语义演变路径(5)“灌”“浇”均有从“浇淋”义到“奠酒于地”义的语义演变,这可以视之为词义的特指化。但承蒙胡敕瑞教授见告,表“奠酒于地”义之“灌”的本字为“祼”。因此,该语义演变路径本节暂不涉及。:

(一)从[+可操控]到[-可操控]

“淋”“浇”“灌”“沃”均有从“让水或别的液体落在物体上”到“水或别的液体落在物体上”的语义演变。它们在后一义的用例如:东汉班固《窦将军北征颂》:“宣惠气,荡残风,轲泰幽嘉,凝阴飞雪,让庶其雨,洒淋榛枯一握兴。”后秦佛陀耶舍共竺佛念译《四分律》卷50:“时诸比丘白衣家为设饮食受请往,道路遇天雨浇湿衣服。”西汉氾胜之《氾胜之书·黍》:“黍心未生,雨灌其心,心伤无实。”表该义的“淋”“浇”在现代汉语中仍然使用,“淋”尤为常见。“沃”在闽方言中有“(雨)淋”义,这应是方言义位的创新。清郝懿行《证俗文》卷十七:“闽南人谓雨淋曰沃。”《汉语方言大词典》【沃】条义项❶〈动〉淋。闽语[3]2899。

“灌”从“浇灌”义到“流注”义的演变亦属于此。“灌”在后一语义的用例如:《庄子·秋水》:“秋水时至,百川灌河。”东晋郭璞《江赋》:“注五湖以漫漭,灌三江而漰沛。”发生类似演变的还可以再举“注”“洒”“撒”“泼”。王凤阳指出:“‘注’是以器物舀水,使之从高处流下灌入另一器物中,如:《诗·大雅·泂酌》‘泂酌彼行潦,挹彼注兹,可以餴饎’……‘注’也可以用于水的下泻和雨水的下浇,如:《水经·河水注》‘四渎之源,河最高而长,从高注下,水流激峻,故其流急。’”[1]532“洒”的本义是“散水于地”,如《诗经·唐风·山有枢》:“子有廷内,弗洒弗埽。”由此引申出“(水或其他东西)散落、散播”,如《管子·白心》:“视则不见,听则不闻,洒乎天下满。”尹知章注:“风之洒散满天下也。”东晋郭璞《江赋》:“骇浪暴洒,惊波飞薄。”李善注:“洒,散也。”唐杜甫《茅屋为秋风所破歌》:“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。”“撒”的本义是“散布(颗粒状东西)”,如南朝宋刘义庆《世说新语·言语71》:“兄子胡儿曰:‘撒盐空中差可拟。’”由此引申出“散落”义,如唐白居易《晚春重到集贤院》:“满砌荆花铺紫毯,隔墙榆荚撒青钱。”“泼”的本义是“将液体向外倾洒,使散开”,如《齐民要术·造神曲并酒》:“勿令人泼水,水长亦可泻却,莫令人用。”后来引申出“东西从倾斜或翻倒的容器里泻出”,如《儒林外史》第十回:“忽然乒乓一声响,屋梁上掉下一件东西来,不左不右,不上不下,端端正正掉在燕窝碗里,将碗打翻。那热汤,溅了副末一脸;碗里的菜泼了一桌子。”英语中的“sprinkle”兼具“撒;洒;把……撒(或洒)在……上”“下小雨”义、“pour”兼具“使(液体)连续流出;倾倒;倒出”“(液体、烟、光等)涌流;倾泻;喷发”“下大雨”等义均可为这一语义演变模式提供进一步佐证。这一语义演变是由组合关系变化引起的,背后的机制是转喻。“淋”“浇”“灌”“沃”等的施事由人扩展到表自然力的事物(如:雨、风等),两者均有[+施动性],不同之处在于前者具有[+有生性][+自主性],后者具有[-有生性][-可控性](6)此处参考了孙道功对施事、物事范畴义征的分析。参看孙道功《词汇—句法语义的衔接研究》,世界图书出版公司北京公司,2011年,第254页。。

(二)从“浇淋”义到“浇铸”义

“灌”“浇”“淋”均有从“浇淋”义到“浇铸”义的语义演变。其中,“淋”的这一演变在闽语中有体现。“灌”“浇”在“浇铸”义上的用例如:《文选·张协〈七命〉》:“乃炼乃铄,万辟千灌。”李善注:“灌,谓铸之。”唐刘禹锡《砥石赋》:“彼屠者之刃兮,猎者之鋋。不灌不淬兮,揉错衔铅。”明宋应星《天工开物·釜》:“此时釜身尚通红未黑,有不到处即浇少许于上补完。”据《汉语方言大词典》【淋】条义项❷:〈动〉铸。闽语。广东揭阳 生鼎是~个唔是拍个铁锅是铸的,不是打的[3]5757。发生类似演变的还可以举“倒”“写”。据李荣主编的《现代汉语方言大词典》,“倒”在武汉、乌鲁木齐、西安、长沙等方言点有“铸造”义[4]。在这些方言点,表“铸造”义的“倒”均为去声,我们认为该义项应该是由“反转或倾斜容器使里面的东西出来”义引申而来。刘宏等指出:“以火销铁、铝倾注模型而成器者:开封曰倒,读[tau312];郑州亦曰倒,读[tau31]。”(7)根据该书“前言”,开封、郑州等地表“铸造”义的“倒”为去声。“词条之倒,当为铸。”[5]这一观点我们不从,理由有二:首先,“铸”于声韵不合;其次,“倒”声韵调均合,有其引申理据,且有类型学上的支持。付建荣分析了“写”从“倾注”义到“模铸”义的引申,在此不赘述[6]。

用概念要素分析“浇淋”义为:[施事:人]+[受事:物]+[材料:水或其他液体];用概念要素分析“浇铸”义为:[施事:人]+[受事:模型]+[材料:金属溶液]+[目的:铸成物件]。对比两者可知“浇铸”义一方面增加了概念要素,如目的;另一方面某些概念要素,如受事、材料的内涵更大。“浇淋”是“浇铸”过程中很重要的一道程序,这里是用凸显的部分来代指整体。这一语义演变背后的机制是转喻。

相似的语义关联模式(8)这里我们采用“语义关联模式”而不是“语义演变模式”,因为根据“世界语言同词化在线数据库”,我们能看到的是共时的“一词多义”,却得不出历时语义演变方面的信息。吴福祥指出:“‘同词化’(colexification/colexify)这个术语是法国语言学家亚历山大·弗朗索瓦(Alexandre François)创造的,指的是两个或两个以上的意义(sense)被编码(code)或词化(lexify)为同一个词汇形式(the same lexeme)。换言之,若意义A和意义B在某个语言里用同一个词汇形式来表达,那么就可以说,在这个语言里意义A和意义B被同词化了。”“多义性是从形式到功能的投射,同词化是功能到形式的投射。”参看吴福祥:“多义性、同词化与语义图”,南京师范大学文学院讲座,2017年。在其他语言中也存在。根据“世界语言同词化在线数据库(http://clics.clld.org/)”,“使(液体)流出”义和“浇铸”义在8个语系44种语言中被同词化了(44 colexifications for “POUR” and “CAST”)。

(三)从“浇灌”义到“淹”义

“灌”“沃”均有从“浇灌”义到“淹”义的语义演变。它们在后一义的用例如:《国语·晋语九》:“乃走晋阳,晋师围而灌之。”《史记·高祖本纪》:“引水灌废丘,废丘降,章邯自杀。”《魏书·潘永基传》:“于时葛荣攻信都,长围遏水以灌州城。”《韩非子·初见秦》:“(秦)决白马之口以沃魏氏,是一举而三晋亡。”唐卢仝《月蚀诗》:“勃然发怒决洪流,立拟沃杀九日妖。”《西游记》第二十二回:“这个揪住要往岸上拖,那个抓来就将水里沃。”用概念要素分析“浇灌”义为:[施事:人]+[受事:植物/田地]+[材料:水]+[目的:供给];用概念要素分析“淹”义为:[施事:人]+[受事:城/人]+[材料:过量的水]+[目的:攻克/攻击]。对比两者可知“淹”义改变了受事、材料、目的等概念要素。当然,“浇灌”与“淹”在本质上是相似的,都是将水输入进去,可以划归到一个概念域中。这一语义演变背后的机制是转喻。

(四)从“浇灌”“浇淋”义到“洗濯”义

“灌”有从“浇灌”义到“洗濯”义的语义演变,“沃”有从“浇淋”义到“洗濯”义的语义演变。它们在后一义的用例如:《素问·脉要精微论》:“其软而散者,当病灌汗。”王冰注:“灌,谓灌洗。”《大戴礼记》卷一:“而民弃恶也如灌。”孔广森注:“如灌,犹《传》言洒濯其心。”《宋书·刘敬宣传》:“四月八日,敬宣见众人灌佛,乃下头上金镜以为母灌,因悲泣不自胜。”北宋王谠《唐语林·文学》:“(文宗)读尧、舜、禹、汤事,即灌手敛衽。”《汉书·王莽传下》:“诸欲依废汉火刘,皆沃灌雪除,殄灭无余杂矣。”唐杜甫《喜闻官军已临贼境二十韵》:“谁云遗毒螫,已是沃腥臊。”仇兆鳌注:“沃,以荡涤其秽也。”英语中的“irrigate”兼有“灌溉”和“冲洗”义,这可为“灌”的语义演变提供进一步佐证。“浇灌”“浇淋”能达到“洗濯”的效果,故而有此引申。

(五)从“浇灌”“浇淋”义到“(使)喝”义

“灌”有从“浇灌”义到“强行使喝下”义的语义演变,其在后一义的用例如:《韩非子·说疑》:“数日不废御觞,不能饮者以筒灌其口。”《齐民要术·养牛、马、驴、骡》:“治马卒腹胀,眠卧欲死方:用冷水五升,盐二升,研盐令消,以灌口中,必愈。”唐段成式《酉阳杂俎》卷二“壶史”:“数日,方忆老人丹事,乃毁齿灌之,微有暖气,颜色如生。”《红楼梦》第六十三回:“探春那里肯饮,却被史湘云、香菱、李纨等三四个人强死强活灌了下去。”用概念要素分析“强行使喝下”义为:[施事:人]+[受事:人]+[材料:水或其他液体]+[方式:强制]+[目的:供给/惩罚]。对比“浇灌”义、“强行使喝下”义可知,后者改变了受事、材料、目的等概念要素,增加了方式这一概念要素。宏观上看,两者都是将液体输入进去,可以划归到一个概念域中。这一语义演变背后的机制也是转喻。

“沃”有从“浇淋”义到“喝”义的语义演变,其在后一义的用例如:宋陶谷《清异录·女行》:“戴连沃六七巨觥,吐呕淋漓。”清王椷《秋灯丛话》卷八:“不敢请酌以酒,连沃数十觥。”用概念要素分析“喝”义为:[施事:人]+[受事:人]+[材料:水或其他液体]。对比“浇淋”义、“喝”义,后者改变了受事等概念要素。然而,“喝”也可以看作将“水或其他液体”放置到自己肚里,从这个意义上看,其与“浇淋”都是将液体输入进去,可以划归到一个概念域中。因此,这一语义演变背后的机制也是转喻。

综上所述,汉语“浇灌”“浇淋”义词的语义演变情况如图1所示。

图1 “浇灌”“浇淋”义词语义演变情况

四、结语

自张永言等《关于汉语词汇史研究的一点思考》[7]发表以来,“汉语常用词演变研究”成为汉语词汇史研究中的热点。汪维辉指出10年来,“研究范围不断拓展,由断代到通史,由实词到虚词,由单音词到复音词;研究逐步向纵深推进,由注重事实描写到描写与解释相结合,由单纯的历时演变研究到历时演变与共时分布相结合,由单个词研究到语义场研究;相关的理论探讨也有所加强”[8]。目前,就概念场研究范式来说,一般是对单个概念场进行研究,考察概念场主导词在不同历史时期中的变化。这当然是一项基础性工作,但却忽略了概念场之间的关联。蒋绍愚指出我们在考察汉语词汇的历史演变时,也要把词义的演变和概念场中词汇分布的变化结合起来。他举的例子如:“看”的“看视”义、“阅读”义这两个意义牵涉到“观看”“阅读”两个概念场;“睡觉”概念域和“躺卧”概念场有联系,“睡觉”概念域的“寝”“卧”的引申义进入“躺卧”概念场[9]。本文所探讨的“灌”“浇”“沃”也是兼跨“浇灌”“浇淋”两个概念场。将两者结合起来研究,一方面可以看到每个概念场中主导词的变化,另一方面可以看到概念场之间的联系。

蒋绍愚指出以概念场为背景,考察其中成员及其分布在不同历史时期的变化,是研究词汇系统的历史演变的一种切实可行的方法[10]。本文第一节即采用这一方法考察“浇灌”“浇淋”义词成员及分布的历时演变。但常用词由于使用频率高,其词义也往往比较丰富。我们认为还可以将概念场成员及分布的历时考察与语义演变结合起来研究。处在同一概念场中的词语有没有相同的语义演变模式和路径?如果有,其背后的机制是什么?这些语义演变模式和路径是人类语言普遍可见的还是汉语所独有的?这也是吴福祥所倡导的[11]。本文第三节即考察了发生在“浇灌”“浇淋”义词中的一些有规律的语义演变路径。从[+可操控]到[-可操控]、从“浇淋”义到“浇铸”义、从“浇灌”义到“洗濯”义、从“浇灌”义到“给……喝”义等语义演变路径不唯汉语中有,在其他语言中也存在。至于从“浇灌”义到“淹”义、从“浇淋”义到“洗濯”义、从“浇淋”义到“喝”义等语义演变路径反映的是汉语独有的演变特性还是某些语言具有的类型特征还有待于进一步考察。

本专题还启发我们在常用词演变研究中要扩大语料调查范围,考虑专业文献。张美兰指出:“常用词涉及面广,以往的研究大都选择口语气息较浓、非专业性的语料,但这并不能完全代表汉语史上常用词的发展情况。对一些语义比较专门的词语,我们还要充分利用相关的资料……考虑到专门类语料,农书、医书、食谱、茶书等。”[12]本文在考察“浇灌”义、“浇淋”义词时便有意选择了一些专业文献,尤其是农书。以往学界在研究汉语词汇史、语法史时,关注较多的农书是《齐民要术》。但据化振红说:“在数千年的中国古代社会中,传统农业享有超越一切行业的优势地位,因而产生了卷帙浩繁的古代农书:王毓湖《中国农学书录》收录与农业生产直接有关的农书541种,存留至今的300余种;王达统计的明清农书达1 383种。数量众多的历代古农书,比较准确地反映了汉语不同阶段的面貌。”“古农书语言整体上比较贴近现实口语,语料的时代性容易把握。”[13]本文第二节即选择了唐、元、明、清等各时代的农书,这样更有助于梳理“浇灌”义词的发展脉络。