长江退捕渔民养老保障政策逻辑与完善建议

韩 杨,冯文猛,刘子飞

(1.国务院发展研究中心 a.农村经济研究部; b.社会发展研究部, 北京 100010;2.中国水产科学研究院 渔业发展战略研究中心, 北京 100141)

一、引言

长江流域重点水域禁捕退捕是扭转长江生态环境恶化趋势的关键之举,是推动长江“共抓大保护,不搞大开发”和长江经济带高质量发展的重要保障。自2020年1月1日起,长江流域332个水生生物保护区已经实现常年生产性禁捕;自2021年1月1日起,长江干流和重要支流及大型通江湖泊等重点水域也正式进入10年禁捕。据长江禁捕退捕工作专班数据,预计最终建档立卡退捕渔船11.2万艘,涉及渔民23.1万人;截至2020年12月4日,已完成退捕渔船11.0万艘、渔民22.8万人,分别占建档立卡总数的98.57%、98.67%。抓好退捕渔民转产就业和安置保障,不仅关系长江禁渔的稳定推进,而且还关系至少23万多捕捞渔民的生存发展、民生福祉。其中,维护长江退捕渔民社会保障权益,将符合条件的退捕渔民纳入更高水平的社会保障体系,通过提高退捕渔民养老保障水平来补偿其长江捕捞权,是长江禁捕后从长远着眼对退捕渔民实施兜底民生的重要生计安置保障政策[1-2],这项政策既有利于提高退捕渔民中的中青年适龄劳动力人群就业稳定性,减轻吸纳退捕渔民就业企业的负担,还有利于保障退捕渔民“老有所养”,避免中老年退捕渔民未来因退捕可能带来的生计难题,是破解当前及未来退捕渔民“下水无鱼、上岸无地”生计困境的有效途径之一。基于此,我们根据当前长江禁捕退捕政策,进一步厘清长江禁捕后退捕渔民养老保障政策逻辑、政策目标、政策覆盖范围以及相关概念,结合长江沿江涉及退捕渔民数量较多的典型省域的退捕渔民养老保障政策进展情况,分析其面临的具体问题及其成因,并针对性地提出可操作、能落地、易执行的建议,为完善长江退捕渔民养老保障政策提供参考,更好地发挥社会保障政策在稳定推进长江重点水域禁捕退捕中的重要作用。

二、长江禁捕退捕渔民政策逻辑与养老保障政策目标

政策目标、实施范畴、相关概念界定是政策制定与实施的基础和前提,由于长江禁捕政策涉及长江上、中、下游,涉及地域广,涉渔人数多,持续时间长,落地执行难度大,综合影响深,因此应明确长江退捕渔民养老保障政策的适用地域、时间范围、适用人群对象的界定,以便更好地提高有关政策落地和执行的精准性、有效性。

(一)政策逻辑与政策目标

长江退捕渔民的养老保障政策是长江流域重点水域禁捕退捕政策的系列配套政策之一,服务于长江禁捕退捕政策总体目标。近年来,长江渔业资源严重衰退,禁捕退捕政策的实施能有效避免渔业资源“公地悲剧”,即“过度开发公共资源带来的市场失灵”[3]的发生,有利于促进长江水生生物资源的恢复和生态环境的保护,缓解长江生物资源衰退和生物多样性下降[4],助力长江经济带高质量发展,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等。从长期看,长江禁捕退捕政策可带来生态效益的正外部性。但从短期看,因禁捕政策的实施,长江捕捞渔民被动放弃其长期以来赖以生存的谋生手段,退捕渔民在经济效益上短期内呈现负外部性。这与我国农民赖以生存的土地被征用情景具有一定程度的相似性,因此,通过给予长江退捕渔民公平、合理的安置补偿,保障长江退捕渔民原有生活水平不降低、长远生计有保障,从公共经济学理论上看有助于解决短期负外部性问题,从实践上看有利于禁捕退捕政策落地执行。

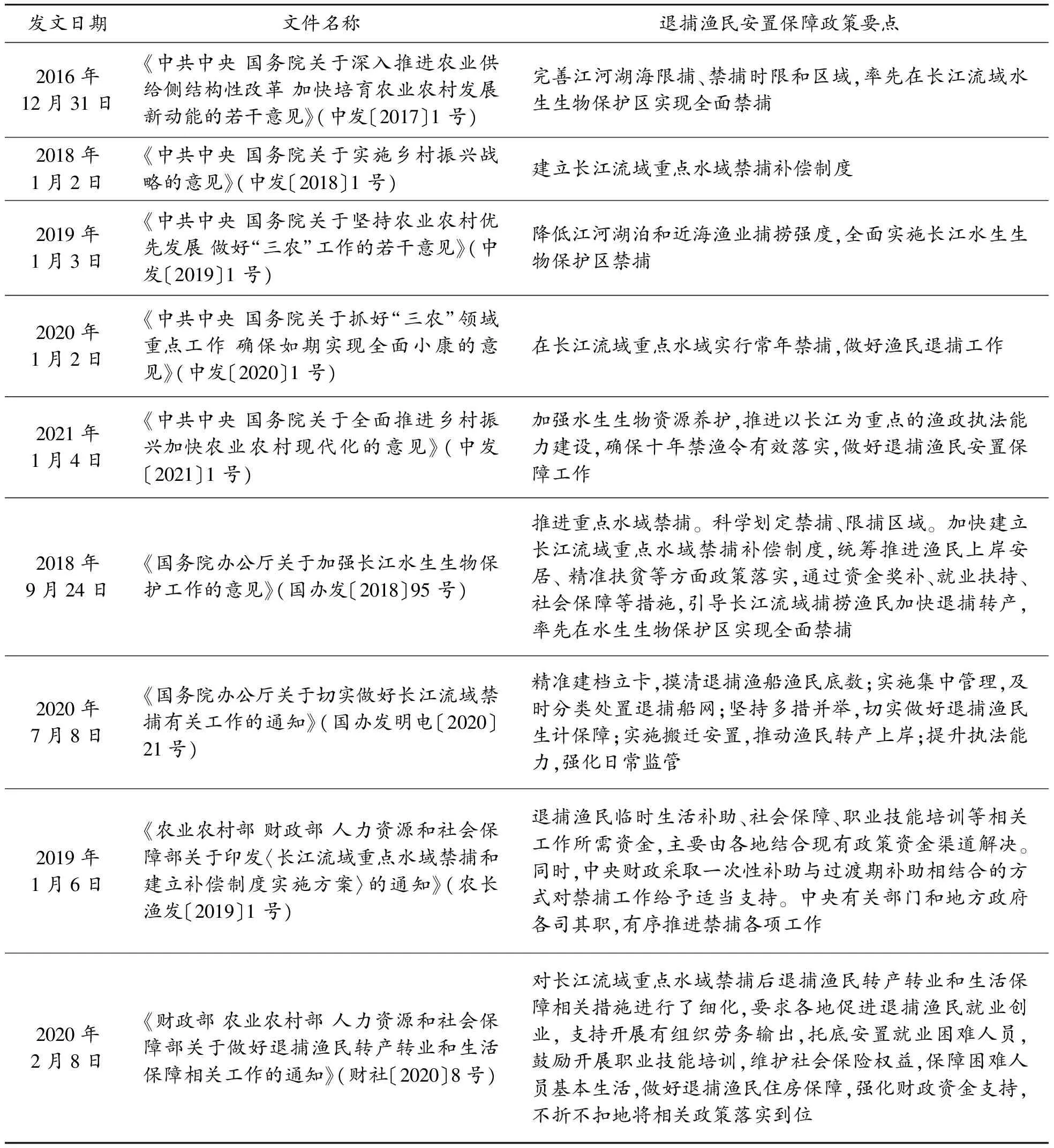

按照长江禁捕系列政策(见表1),退捕渔民安置保障主要包括退捕补偿、就业帮扶、社会保障和过渡期补助等政策措施。其中,退捕补偿和过渡期补助措施主要是针对退捕渔民持有的渔船行政许可赎回补偿,渔船、网具残值回购补偿和安置补助;就业帮扶主要是针对长江退捕渔民中的中青年适龄劳动力人群进行转产就业,通过就业来解决退捕渔民上岸后的生存问题,确保其原有生活水平不降低,达到“稳得住、能致富”目标[1];而社会保障政策尤其养老保障政策是针对当前及未来一段时间长江退捕渔民老龄、缺乏劳动能力人群的生活保障,为这部分群体老年生活提供更坚实的保障,达成“长远生计有保障”的目标[2]。

表1 长江流域重点水域禁捕政策中有关退捕渔民安置保障政策

(二)适用范围与适用人群

1.适用地域和时间范畴

按照国家和所在地相关政策建立长江流域重点水域补偿制度(1)国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见(国办发〔2019〕95号)。,率先在水生生物保护区实现全面禁捕后分类分阶段推进,适用地域和时间范畴如下(2)农业农村部关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告(农业农村部通告〔2019〕4号)。。

(1)水生生物保护区:长江上游珍惜特有鱼类国家级自然保护区等332个自然保护区和水产种质资源保护区,自2020年1月1日起全面禁止生产性捕捞(3)根据2020年11月19日农业农村部关于设立长江口禁捕管理区的通告(农业农村部通告〔2020〕3号),长江口禁捕管理区内的上海市长江口中华鲟自然保护区、长江刀鲚国家级水产种质资源保护区等水生生物保护区水域,全面禁止生产性捕捞;水生生物保护区以外水域,自2021年1月1日0时起实行与长江流域重点水域相同的禁捕管理措施。。

(2)干流和重要支流:青海省曲麻莱即青海省曲麻莱县以下至长江河口的长江干流江段(4)东经122°、北纬31°36′30″、北纬30°54′之间的区域。,岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、汉江等重要通江河流在甘肃省、陕西省、云南省、贵州省、四川省、重庆市、湖北省境内的干流江段,大渡河在青海省和四川省境内的干流河段,以及各省确定的其他重要支流,最迟自2021年1月1日起,实行暂定为期10年的常年禁捕,期间禁止天然渔业资源的生产性捕捞。

(3)大型通江湖泊:鄱阳湖、洞庭湖等大型通江湖泊除水生生物自然保护区和水产种质资源保护区以外的天然水域,由有关省级渔业主管部门划定禁捕范围,最迟自2021年1月1日起,实行暂定为期10年的常年禁捕,期间禁止天然渔业资源的生产性捕捞。鼓励有条件的地方在此之前实施禁捕。有关地方政府或渔业主管部门宣布在此之前实行禁捕的,禁捕起始时间从其规定。

(4)其他重点水域:与长江干流、重要支流、大型通江湖泊连通的其他天然水域,由省级渔业行政主管部门确定禁捕范围和时间。

2.适用群体和参照对象

(1)政策适用目标群体为长江重点水域退捕渔民。当前,无论学术界还是实践界,考虑到各地渔民的特殊性和差异性,国家层面并未对退捕渔民进行统一界定。理论上,退捕渔民主要是长江禁捕退捕地域范畴内的捕捞渔民,但由于实践中各地经济水平、渔业渔村发展情况及渔民自身条件存在差异,比如,对于涉及渔民数量较多的江西,对退捕事实生计渔民分为专业捕捞渔民和兼业捕捞渔民,专业捕捞渔民是以捕捞收入为家庭主要收入来源、无田无地、拥有合法合规渔船网具、计划经济时期按计划供给粮食(定销粮或商品粮)、持有有效内陆渔业船舶证书或由于历史特殊原因未持有证件但实际常年从事捕捞的渔民。按照实事求是的原则,必须同时具备上述5个要素才能确认为专业捕捞渔民。兼业捕捞渔民是以捕捞收入为家庭收入补充来源、拥有合法合规渔船网具、持有有效内陆渔业船舶证书的渔民。按照实事求是的原则,必须同时具备上述3个要素才能确认为兼业捕捞渔民。江西专业捕捞渔村的渔民都以渔业捕捞为主业,历史上无田无地(人均0.3亩地以下),在计划经济时期,渔民按计划供给粮食(定销粮或商品粮)(5)资料来源:江西省农业农村厅。。

(2)政策设计参照被征地农民社会保障政策。由于相当部分长江退捕渔民为专业捕捞渔民,岸上无地,与被征地农民在情景有诸多相似,因此政策设计之初,多地以被征地农民社会保障权益为参照系,对专业退捕渔民的养老保障政策进行设计。按照征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。其中,对于被征地农民的社会保障费用主要用于符合条件的被征地农民的养老保险等社会保险缴费补贴(见表2)。参照被征地农民政策,长江禁捕后对退捕渔民给予安置补偿金,主要包括退捕渔民临时生活补助、社会保障、职业技能培训等相关工作所需资金,主要由各地结合现有政策解决资金渠道。同时,中央财政采取一次性补助与过渡期补助相结合的方式对禁捕工作给予适当支持(6)农业农村部 财政部 人力资源和社会保障部关于印发《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》的通知,2019年2月20日。。其中,社会保障权益(7)《财政部 农业农村部 人力资源社会保障部关于做好退捕渔民转产转业和生活保障相关工作的通知》(财社〔2020〕8号)。当前我国已经构建城镇职工和城乡居民基本养老保险两大制度平台,在城镇单位就业的将其纳入职工基本养老保险;不在单位就业的,结合其自身情况,纳入职工基本养老保险或在户籍地参加城乡居民基本养老保险。中针对养老保障政策提出,符合条件的退捕渔民按规定参加城镇企业职工基本养老保险;不符合企业职工基本养老保险参保条件或无力缴纳企业职工基本养老保险费的,可自愿参加城乡居民基本养老保险。对参加城乡居民基本养老保险的退捕渔民中建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体,相关部门为其代缴全部最低标准的养老保险费。

表2 被征地农民与退捕渔民补偿、补贴政策比较

三、长江禁捕退捕渔民养老保障政策执行进展及成效

(一)出台退捕渔民安置保障工作方案,明确参保缴费补贴任务要求

全国层面,国务院及农业农村部、人力资源社会保障部、财政部等有关部委出台的《关于加强长江水生生物保护工作的意见》《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》《关于做好退捕渔民转产就业和生活保障相关工作的通知》《关于做好长江禁捕退捕渔民安置保障集中攻坚专项工作的通知》《关于切实做好长江流域退捕渔民养老保险工作的通知》等文件,提出了退捕渔民参加养老保险的总体要求,明确退捕渔民社会保障所需资金主要由各地结合现有政策解决资金渠道,中央财政采取一次性补助与过渡期补助相结合的方式给予奖补,资金整体切块到各省市由地方结合实际统筹用于收回渔民捕捞权等。省级层面,大部分沿江地区陆续出台了退捕渔民社会保障实施方案和养老保险缴费补贴政策,并明确了养老保险覆盖范围、参保对象、补贴最低标准、补贴方式、资金来源等。如湖北明确提出,未参加基本养老保险但已达退休年龄的退捕渔民,统一参加城乡居民基本养老保险;未达退休年龄的退捕渔民,可根据自身实际,选择参加城镇职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险,对建档立卡退捕渔民参加基本养老保险的个人缴费部分给予资金补贴,缴费补贴采取“按年补贴,先缴后补”方式。

(二)一些已出台方案的地区参照失地农民补贴政策制定退捕渔民养老保险补贴标准

针对退捕后上岸无地的渔民,一些已出台方案的沿江地区参照对失地农民的补贴政策,为退捕渔民办理养老保险,确保其长期生计有政策保障。如江苏较早提出将全部退捕渔民按照失地农民补贴标准纳入社会保障覆盖范围。湖北则将退捕渔民中的专业渔民按照失地农民标准纳入社会保障覆盖范围,其养老保险保费补贴总金额标准参照所在地本年度被征地农民养老保险补偿标准,专业渔民缴费补贴年限不超过15年,兼业渔民缴费补贴年限不少于10年,每人每年补贴标准不低于2 000元,并要求城乡居民基本养老保险最高缴费档次低于退捕渔民每年个人缴费补贴标准的地区,应提高当地城乡居民基本养老保险最高缴费档次金额,满足退捕渔民等参保群体的缴费需求(见表3)。

表3 专业退捕渔民和兼业退捕渔民养老保险补贴标准比较

(三)与既有养老保险政策衔接,与相关政策整合发挥合力

将现有政策与原有养老保险政策顺畅衔接。如湖南提出,优化现有养老保险政策,增加退捕渔民养老保险业务,并对专业渔民、持证兼业和其他持证渔民进行分类管理,将应参保还未参保的退捕渔民全部纳入城乡居民基本养老保险覆盖范围,已参保的退捕渔民按相关政策执行。同时明确养老保险、政府补贴资金随同养老保险关系转移等衔接政策。安徽沿江地区退捕渔民人数最多的马鞍山,参照被征地农民的参保做法,采取1 500元、2 000元、3 000元3个参保档次供渔民选择,明确待遇可叠加,账户可转移合并。统筹现有政策保渔民长期生计,如湖北洪湖将水生生物保护区内1 000多户渔民全部纳入易地扶贫搬迁计划。针对部分江心岛、湖心岛渔民禁捕后生计无着落、生活不便利等问题,湖南、江西等也结合易地扶贫搬迁政策,统筹制定退捕渔民的养老保险方案。

四、长江禁捕后退捕渔民养老保障面临的突出性问题及成因

(一)局部地区对部分退捕事实生计渔民养老保险参保覆盖面不够,覆盖范围应进一步扩大

从应参保覆盖人群看,沿江退捕事实生计渔民的参保覆盖面、参保范围应进一步扩大。据长江禁捕退捕工作专班调度数据,沿江建档立卡退捕渔民数为23.1万人,截至2020年12月4日,已参加养老保险的有21.8万人,占符合参保条件人数的99.88%,基本做到建档立卡退捕渔民的“应保尽保”。从已参保的退捕渔民参保情况看,一些地区存在仅开户未缴费情况。从建档立卡应参保的退捕渔民覆盖人群看,各地区普遍按照“一户两人”或者“一证两人”的方式认定应参保的退捕渔民覆盖人群。而长江通江型湖泊如洞庭湖、鄱阳湖、洪泽湖、太湖、巢湖、洪湖等周边地区,长江中下游一些水系发达、以集体经济形式持有捕捞证的专业捕捞渔村和社区捕捞队较多的地区,存在“一证多户共有”“一证多船共有”以及“无捕捞证”但属于事实生计渔民情况,综合上述情况,沿江一些地区还存在应参保而实际未参保的退捕事实生计渔民。

(二)局部地区对退捕渔民参保补贴标准、补贴总额偏低限制了养老金收入水平

从参保类型看,退捕渔民普遍选择参加城乡居民基本养老保险。这是由于一方面受自身财力限制,另一方面受年龄限制。45~59岁退捕渔民数量较多,这些渔民距离60岁不足15年,无法满足当前城镇职工养老保险政策“缴满15年才能领取待遇”的条件和要求。比如以江西建档立卡退捕渔民总计6.82万人,其中年龄在45~59岁渔民为2.2万人,年龄在60岁及以上渔民为0.99万人,年龄在45岁及以上退捕渔民占建档立卡渔民总数的46.77%。

从领取养老金的收入水平看,退捕渔民获取的基本养老金难以保障基本生活。以参加城乡居民基本养老保险给予的3 000元/年的补贴标准计算,按照当前收入水平折算,相关退捕渔民到龄后可领取养老金600~700元/月,这相较退捕前渔民普遍参加的100~300元/年档次的城乡基本养老保险,相关退捕渔民到龄后实际领取80~260元/月,养老金收入水平有较大幅度的提高,但这个养老金收入水平难以保障退捕渔民的基本养老。

从获得的养老保险补贴额看,一些地区退捕渔民参加养老保险补贴水平与本地执行的被征地农民养老保险补偿标准还有一定差距。以专业退捕渔民所获补贴为例,补贴标准为3 000元/年,15年补贴总额为45 000元。在退捕渔民数量较多的江苏、江西、湖南、安徽、湖北、四川等地区,2017—2019年三年平均渔民年人均纯收入分别为26 817元、14 868元、16 432元、17 224元、19 487元、18 316元(见表4),养老保险补贴总额相当于本地捕捞渔民2~3年的年人均纯收入。而一些地区对于专业退捕渔民尤其是兼业退捕渔民的参保补贴标准更低、补贴年限更短。如湖北武汉明确规定被征地农民参加养老保险补偿标准不低于被征地时所在地上年农村居民人均可支配收入的3倍(8)参照被征地农民的养老保险补偿标准,被征地时年满60周岁的人员,除原来的征地三项费用外,还可获养老保险全额补偿;被征地时60周岁以下(59周岁至16周岁)的人员,年龄每降低1岁,补偿标准按全额补偿标准的1%递减。,以2019年湖北农民可支配收入16 391元/人计算,被征地农民可获得养老保险全额补偿为49 173元。尽管渔民收入水平普遍高于农民,但一些地区退捕渔民养老保险补贴水平低于被征地农民;且被征地农民保费补偿方式采取“先补后征”,并明确规定这是在“征地补偿费、安置补助费和青苗补偿费三项征地补偿费用以外”,专门用于被征地农民参加基本养老保险的补偿费用。相对被征地农民参加养老保险补偿,退捕渔民获得捕捞权回收的经济补偿中除了船网工具回收一次性补偿、过渡期生活补助外,养老保险补贴也是一项重要的安置补偿。而一些地区退捕渔民养老保险补贴总额不高,这将限制退捕渔民到龄后可领取养老金收入的水平,在确保退捕渔民生活水平不因退捕而降低、确保长远生计有保障上与被征地农民还有差距。

表4 部分沿江地区退捕渔民与被征地农民养老保险补贴水平比较 元

(三)区域间退捕渔民的养老保险补贴标准、补贴方式不同导致保障政策惠及感和获得感有明显差异

由于长江上中下游各地经济发展水平、沿江资源禀赋、专业渔民和兼业渔民分布的地域存在差异,长江上中下游沿江地区各地渔民养老保险政策存在不同之处——养老保险保费补贴标准有差异和养老保险保费补贴方式不同。如长江中游某县区对专业渔民和兼业渔民的政策补贴标准分别为6万元和2万元,补贴比例为3∶1,而邻近县区对专业渔民和兼业渔民补贴标准相同,统一为1.6万元。又如长江中游地区相邻地域间对退捕专业渔民参加城乡居民基本养老保险保费补贴标准相同,都为4.5万元/人,差异在于一种采取一次性补贴缴纳保费方式全部计入退捕渔民个人账户,另一种则采取分15年逐年计入退捕渔民个人账户。补贴方式的差异带来政策效果的不同,一次性补贴给渔民的好处在于当下退捕渔民政策惠及感、获得感较强,但对退捕渔民未来养老保障的可持续性、稳定性较弱;而采取分期逐年补贴给渔民的好处在于可缓解当前本地财政压力,确保渔民未来养老保障的可持续性、稳定性,但当下渔民对退捕政策的惠及感、获得感略不如前者。

(四)养老保险专业性强及政策宣传力度不够导致部分退捕渔民对政策认知不高

由于养老保险政策本身专业性强,加之部分地区针对退捕渔民养老保险政策宣传力度不够、宣传范围不广、宣传方式不适宜,一些退捕渔民对养老保险政策了解不够,参保意识和积极性不高。在长江中游传统捕捞渔村调研中,部分中老年退捕渔民反映对养老保险政策了解不多,尽管本地政府为退捕渔民发放了安置保障服务清单和政策明白纸(9)政策明白纸,实际上是指用一张纸列清相关所有政策明细,让对退捕渔民清晰了解相关政策及其享有的政策福利。,但由于养老保险补贴标准、补贴方式的内容过于复杂,且渔民自身年龄偏大、文化层次偏低,对于政策理解无法到位,比如对于养老保费交多少、政府补贴多少、以什么方式缴补,以及到龄后能领取多少养老金收入等情况认知比较模糊;还有部分中青年渔民们反映自己距60岁退休还有好多年,缴纳养老保险到龄后领的钱很少,且需渔民先垫付后领取保费补贴,而退捕后收入降低,缴纳养老保险保费压力较大。

五、结语与政策完善建议

为更好地发挥社会保障政策在稳定推进长江重点水域禁捕退捕中的重要作用,我们认为应以确保退捕渔民“长远生计有保障”为目标,聚焦退捕渔民基本关切,灵活开展养老保险政策宣传,引导退捕渔民应保尽保,尽量提高参保档次;在财政允许条件下尽力扩大退捕事实生计渔民养老保障覆盖面,参照本地被征地农民养老保障政策,适度提高养老保障水平;结合区域经济发展水平,统筹平衡区域内退捕渔民在养老保障政策中的受益程度。

(一)灵活开展退捕渔民养老保险政策宣传和讲解,引导退捕渔民积极参保、提高参保标准

养老保险政策关乎每位退捕渔民的切身利益。应将养老保险纳入禁捕绩效考核体系和地方干部“帮扶、包片”的工作内容,进一步扩大重点渔区、特定渔区宣传范围;灵活利用明白纸、宣传单、手机、电视等线上线下多种渠道,着重宣传讲解“可选择保险类型、缴费档次、政府补贴比例、补贴方式、到龄可领取的养老金收入”等渔民最为关切的内容,让退捕渔民了解养老保险的政策目标和发挥作用的机制。稳定退捕渔民心理预期,提高退捕渔民认知、理解,让退捕渔民“安心退、放心缴、有保障”,转变退捕渔民的“眼前利益”为“长远眼光”,发挥政府补贴杠杆作用,提高退捕渔民参保积极性和参保标准。加强政策宣传的同时强化对退捕渔民的舆论引导,将养老保险补贴与长江返捕违法违规记录挂钩,营造“不敢捕、不能捕、不想捕”的社会舆论氛围。

(二)在财政允许条件下尽力扩大退捕事实生计渔民养老保险政策覆盖面,做到能保尽保

针对建档立卡退捕渔民群体,在经济发展水平较高、财力较好的地区,引导退捕渔民提高参保档次,适度提高养老保险保障水平,灵活采取计入渔民保险账户的方式,如一次性保险保费补贴、直补等,以缓解渔民缴纳保费的压力;针对经济发展水平、财力一般的地区,可采取分年补贴、渔民缴费时同步扣除补贴的方式,缓解渔民缴纳保费的压力,增强政策惠及感、获得感。对特定沿江、沿湖区域中特定的“一证多户”“一证多船”“无证”渔民家庭及老年渔民等特殊群体进行摸底排查,加大财政支持力度,基于历史事实,参照本地有证渔民进行科学分类,扩大对退捕事实生计渔民群体的政策保障覆盖范围,提高退捕事实生计渔民在养老保险政策中的受益程度,因地制宜制定差异化的养老保险政策,做到退捕事实生计渔民能保尽保,确保“退得出、禁得住、有保障”;针对无劳动能力、60岁以上退捕渔民,做好和社会兜底保障政策衔接;针对生活特别困难、患病的渔民,发挥社会政策救助、兜底作用,统筹整合正在巩固拓展的脱贫攻坚政策、低保政策等,发挥政策合力。

(三)参照被征地农民养老保障措施适度提高养老保障水平,加大对退捕渔民养老保障力度

根据当地经济发展水平、地方财力水平、城乡居民收入水平、渔民近3年平均人均纯收入等综合情况,参照本地被征地农民养老保险措施,在现有政策基础上,适当提升退捕渔民养老保险补贴标准,延长补贴期限,切实发挥收回捕捞权的经济补偿在做实养老保险中的作用;对于符合参加城镇职工基本养老保险条件的退捕渔民,通过制定实施激励政策,让更多退捕渔民进入城镇职工基本养老保障体系,提高对退捕渔民的保障水平;对于参加城乡居民基本养老保险的专业退捕渔民,其补贴总额上至少应与失地农民养老保险水平保持大致相当,在地方财力较好的地区,对退捕渔民的城乡居民养老保险补贴总额可参照城镇职工保险补贴;对于兼业退捕渔民,其获取补贴总额应同步适度提高,但应区别于专业渔民。

(四)按照区域经济发展水平,适度统筹平衡区域内退捕渔民的养老保障政策受益程度

应避免区域内、群体间在补贴标准、缴纳方式上的较大差异,降低退捕渔民的心理不平衡。在实践中,可结合本地区经济发展水平,确保相邻区域、同一地区内不同群体在养老保险政策受益程度上无太大差异,特别是养老保险政府补贴最低标准、缴纳方式等退捕渔民关注的方面应基本一致,降低攀比风险。确保养老保障的可持续性、稳定性。同时,对于因发展水平不同带来的退捕渔民在养老收入水平中的差异,应根据各地经济发展水平同总体平均水平间的相对关系,合理确定变动系数,并对参保对象做出明确解释,以消除由此带来的误解和不满。

致谢:本文是基于2020年9—12月赴长江流域部分沿江省份的调研,于2021年初修缮完成。感谢农业农村部长江流域渔政监督管理办公室政策规划处处长衣艳荣,人力资源和社会保障部以及江西、湖南等长江沿江省份农业农村厅等相关同志,对作者团队实地调研的支持与对本文撰写的帮助。