西南地区东部大官山温湿梯度变化特征分析

陈志军 , 李跃清 , 杜 钦 , 何泽能 , 赵兴炳 , 高阳华

(1. 重庆市气象科学研究所,重庆 401147;2. 中国气象局成都高原气象研究所,成都 610072)

引言

气象要素是生态环境形成和演化重要驱动力,其中,气温和湿度是气象要素的重要组成因子,不同的水热状况组合是形成不同生态环境并导致其发展变化的重要外在力量。山地气候是大气候背景和大、中、小地形共同作用形成的复杂气候类型,了解山地气象要素的梯度变化规律才能更好地模拟山地气象要素的空间分布特征[1-2]。

为了揭示山地气象要素时空分布规律,诸多学者开展了一系列相关研究并取得了丰硕成果。傅抱璞[3-4]和沈国权[5]结合海拔、地形等因素,采用回归模型推算了小地形的气温空间分布;马乃孚等[6]总结分析了大别山和神农架气候空间分布规律和特征;熊志强等[7]在四川亚热带丘陵山区多个地形坡面开展了气象短期观测,为亚热带坡面气候要素的空间分布特征研究提供了参考;郑征等[8]采用坡面观测资料分析了西双版纳干、湿季节海拔变化导致的水湿变化特征;康雪等[9]利用彭州边界层铁塔的风速风向观测资料,分析了该地区各季节风廓线特征;卢萍等[10]基于九龙站加密探空资料,分析了该站的边界层大气温度、湿度随高度变化特征;杨瑜峰等[11]利用气象观测站降水数据结合数字高程模型(DEM)对甘南州1983~2012年降水量空间变化趋势和突变特征进行分析;陆福志等[12]采用薄盘光滑样条函数建立了高分辨率气候格点数据集。上述研究大多基于模型、插值、短时间考察或不同坡面的观测数据进行时空要素的变化分析,而本文则是利用巫溪大官山同一坡面相对均匀且密集分布的梯度观测站逐小时连续实测数据,进行典型区域气象要素的梯度变化分析,目前还未见类似的研究报道。

巫溪大官山地处大巴山脉南麓东部,东连神农架山脉,南接巫山山脉,地形地貌复杂,气候多样,局地河谷南亚热带、中亚热带、北亚热带、中温带和寒温带均有分布,是重庆市境内立体气候最为突出的地区。在该区域典型坡面不同高度进行立体气象观测试验研究,对于深入了解山地立体气候特征、开展区域天气气候预测预报及气候资源开发有着重要的科学意义。

1 资料与数据处理

1.1 资料来源

本研究所用气象资料来源于巫溪大官山南坡由10个气象自动观测站构成的观测剖面2019~2020年气温和湿度逐小时观测资料。10个气象自动观测站分别位于巫溪县大官山南坡的不同海拔高度(图1),均使用HYHMP155A型温湿度传感器进行观测。

图1 梯度观测站所在位置地形剖面

1.2 资料质量控制

采用的观测数据均通过地面测报业务系统软件-ISOS实时自动站采集数据质量控制组件进行质量控制[13-14],通过文件格式检查、气候界限值或要素允许值检查、内部一致检查、时间一致检查等方法,修改并订正了部分错误数据,经过质量控制,数据正确率在99%以上。

2 气温和日较差梯度变化分析

2.1 气温

2.1.1 气温逐月变化

如图2所示,10个坡面自动观测站各月气温随海拔升高而降低,但某些月份的特定高度亦有逆温或同温现象。A6408(海拔1930 m)站2月平均气温为0.3℃,A6409(海拔2180 m)站2月平均气温为0.9℃,较前者高约0.6℃,说明该时期海拔1900~2200 m出现了较为稳定的逆温层;A6404(海拔1065 m)站4月平均气温为15.1℃与A6405(1222 m)站的14.9℃较为接近,A6408(海拔1930 m)站11月平均气温为3.0℃与A6409(海拔2180 m)站的2.8℃也比较接近,同样A6408(海拔1930 m)12月平均气温为-3.3℃与A6409(海拔2180 m)站的-3.6℃也很接近,表明在这些高度出现了类似同温的现象。可见,巫溪大官山南坡在海拔1900~2200 m出现逆温和同温现象最为频繁,这与熊志强等[7]研究指出米仓山-大巴山南坡西段海拔2200~2400 m处1月存在逆温现象、10月存在同温现象的结论类似。

图2 梯度观测站1~12月平均气温变化

2.1.2 气温垂直递减率逐月变化

采用最小二乘法对A6401~A6410观测站的气温数据进行分析,得到大官山南坡1~12月气温垂直递减率,并对比了翟丹平等[15]关于秦岭主峰太白山的研究(图3)。大官山年平均气温直减率为0.57℃/100 m,较太白山的0.51℃/100 m高0.06℃/100 m,从季节角度看,春、夏、秋、冬大官山气温直减率分别为0.61℃/100 m、0.57℃/100 m、0.55℃/100 m、0.53℃/100 m;太白山南坡分别为0.55℃/100 m、0.53℃/100 m、0.47℃/100 m、0.45℃/100 m;两个坡面气温直减率最大值均出现在春季,最小值出现在冬季,夏、秋次之;从月变化看,总体上,大官山气温直减率的月际变化与太白山有一定的相似性,但部分月份的变化也存在一定差异。

图3 大官山与太白山年平均、逐月气温垂直递减率对比

2.1.3 气温日较差梯度变化

日较差是日内最高气温与最低气温的差值,表示气温的日变化幅度,日较差的大小对于动植物的生长、人类的生产生活、生态环境的形成和演变都有着重要的影响,也是气候变化的一个重要指标[16-18]。大官山日较差春季最大,夏季次之,冬季最低,总体上随海拔升高而减小,与杨晓玲等[19]研究结果一致,即受不同海拔云量、日照时间及大气稳定度的影响,总体上日较差随海拔升高而减小(图4)。

春季平均日较差(图4a):在海拔1065 m以下区域,平均为9.7℃,可分为海拔409~619 m和海拔840~1065 m两区段,前者9.9~10℃,后者为9.5℃。海拔1065~1222 m为日较差突变区间,下降速率为1.16℃/100 m,幅度为1.6℃。海拔1222~2180 m为日较差相对稳定层,平均为7.9℃,变化范围为7.6~8.3℃,变幅为0.7℃。在海拔2180~2550 m,随海拔升高日较差以0.4℃/100 m速率下降,幅度为1.5℃。春季由于气温回升快,早晚温差大,是日较差最大的季节。

夏季平均日较差(图4b):在海拔1065 m以下区域,日较差平均为8.3℃;在海拔409~619 m,从8.1℃小幅下跌到7.8℃,幅度为0.3℃;在海拔619~1065 m,日较差稳步上升,上升速率为0.27℃/100 m,幅度为1.2℃。海拔1065~1222 m为日较差突变区间,下降速率为1.53℃/100 m,幅度为2.4℃。在海拔1222~2180 m,日较差平均为6.6℃;在海拔1222~1394 m,日较差小幅上升,幅度为0.4℃。在海拔1394~2180 m,日较差以0.01℃/100 m速率下降,幅度为0.5℃。在海拔2180~2550 m,日较差从6.2℃减小到4.8℃,下降速率为0.38℃/100 m,幅度为1.4℃。

秋季平均日较差(图4c):在海拔1065 m以下区域,日较差平均为5.5℃,变化范围5.3~5.7℃,海拔840 m为相对低值5.3℃;在海拔409~619 m,日较差从7.8℃小幅上升到8.1℃,幅度为0.3℃;在海拔619~1065 m,日较差稳步上升,上升速率为0.27℃/100 m,幅度为1.2℃。海拔1065~1222 m为日较差突变区间,随海拔升高下降速率为0.96℃/100 m,幅度为1.6℃。在海拔1222~2550 m,日较差平均为4.2℃,呈波动变化,为日较差相对稳定层,变化范围为4.1~4.5℃。

冬季平均日较差(图4d):在海拔1065 m以下区域,日较差平均为5.4℃,变化范围5.0~5.7℃。海拔1065~1222 m为日较差突变区间,下降速率为1.01℃/100 m,幅度为2.1℃。在海拔1222~1670 m,日较差平均为3.8℃,变化范围3.6~4.1℃。海拔1670~1930 m为突变区间,日较差随海拔升高而上升,速率为0.37℃/100 m,幅度为0.9℃。在海拔1930~2550 m,日较差随海拔升高而降低,下降速率为0.13℃/100 m,幅度为0.8℃。

年平均日较差(图4e):在海拔1065 m以下区域,气温相对较高,云量相对较少,辐射相对较好,年日较差相对平稳,介于7.0~7.5℃,变幅为0.5℃;其中,海拔409~840 m日较差随海拔升高缓慢减小,海拔840~1065 m由于受日照增加影响,日较差出现一个短暂的增加。海拔1065~1222 m是日较差的突变区间,日较差快速下降,下降速率为1.27℃/100 m,下降幅度达2℃,其原因是在海拔1222 m及以上地区接近低云云底或处云中,太阳辐射弱,气温稳定少变,日较差陡然变小,这与四川盆地东北部大巴山区最大降水高度在海拔1800 m左右的结论一致[20]。 海拔1222~2180 m区域多处云底附近或处云中,日较差出现了一个相对稳定层,介于5.5~6.0℃。海拔2180~2550 m区域常处云中,日较差进一步减小到4.8℃,下降速率为0.24℃/100 m,幅度为0.9℃。

图4 不同海拔高度日较差散点分布(a. 春季,b. 夏季,c. 秋季,d. 冬季,e. 年)

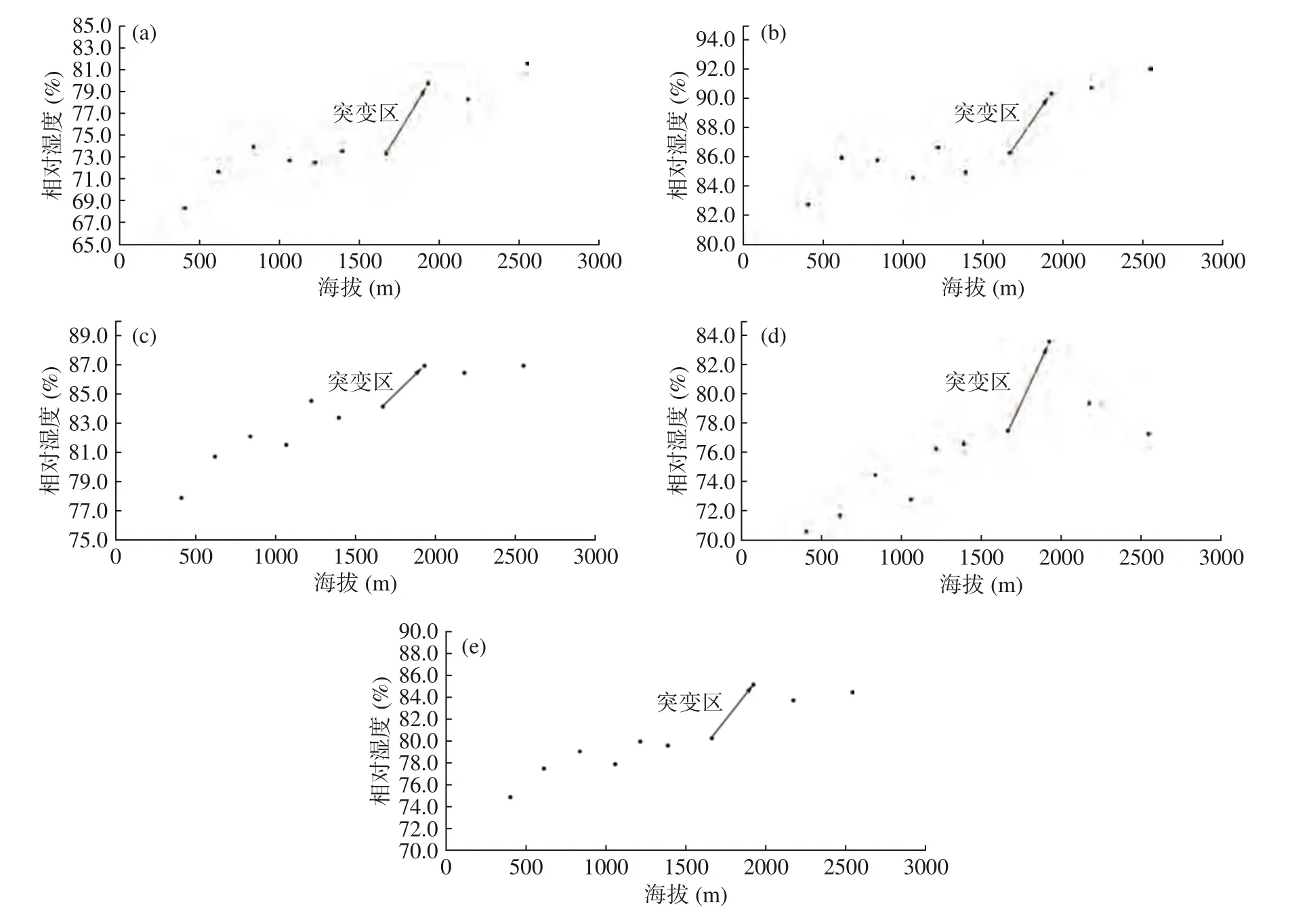

2.2 相对湿度

湿度是一个重要的气象要素,深刻影响着动植物生长和人类的生产生活,一般说来高海拔地区气温较低、云雾多,相对湿度比低海拔地区略高[21-22]。

大官山剖面观测资料表明,不同季节相对湿度随海拔变化存在一定差异(图5)。在海拔1670 m以下区域,年相对湿度为78.5%,夏季最大(85.3%)、秋季次之(82%)、冬季再次(74.3%)、春季最小(72.3%);随着海拔升高云雾出现频率增加,年和各季相对湿度均随之增大。在海拔1670~1930 m,由云底进入云的内部,相对湿度随海拔增高出现了跳跃性增长,是相对湿度突变区,年相对湿度由80.3%上升到85.2%,上升速率达1.88%/100 m,这与四川盆地东北部大巴山区最大降水高度在海拔1800 m左右的结论一致[20];夏季相对湿度由86.3%上升到90.4%,上升速率为1.51%/100 m;秋季相对湿度由84.1%上升到86.9%,上升速率为1.07%/100 m;冬季相对湿度由77.5%上升到83.6%,上升速率为2.34%/100 m。在海拔1930 m以上的区域,年相对湿度为84.5%,夏季最大(91.1%)、秋季次之(86.8%)、冬季再次(80.1%)、春季最低(79.9%)。其中,在海拔1930~2550 m,年、春、夏、秋由于处于云中的时间较多,相对湿度变化不大;而冬季由于云层低,海拔较高的区域常常处于云的上方,相对湿度随海拔升高反而降低,下降速率为2.34%/ 100 m,下降幅度为6.3%。

图5 不同海拔高度相对湿度散点分布(a. 春季,b. 夏季,c. 秋季,d. 冬季,e. 年)

3 结论与讨论

本文采用西南地区巫溪大官山同一坡面10个不同海拔高度梯度观测站2019~2020年逐小时温湿观测资料,分析了气温、气温直减率、日较差和相对湿度的梯度变化特征,得到如下主要结论:

(1)大官山气温总体随海拔的升高而降低,但不同高度也存在变化差异。2月在海拔1900~2200 m存在逆温现象,4月在海拔1050~1250 m以及11月和12月在海拔1900~2200 m存在同温现象。年气温平均直减率为0.57℃/100 m,春、夏、秋和冬分别为0.61℃/100 m、0.57℃/100 m、0.55℃/100 m和0.53℃/100 m,最大值出现在春季,最小值出现在冬季。

(2)大官山气温日较差春季最大、夏季次之、冬季最小,日较差随海拔升高而减小,年和各季日较差随海拔变化趋势基本一致,但也存在一定季节差异。在海拔1065~1222 m,受到云雾的影响,日较差会出现突变。随着海拔的增幅减小,年和春季在海拔1222~2180 m以及秋季在海拔1222~2550 m还出现了日较差相对稳定层。

(3)大官山相对湿度夏季最大、秋季次之、冬季再次、春季最低。不同季节相对湿度随海拔变化趋势基本一致,各季相对湿度均随海拔升高而增大。其中,海拔1670~1930 m是相对湿度变化的突变区,相对湿度随着海拔升高呈现跳跃性增大;在海拔1930~2550 m,年、春季、夏季和秋季由于处于云中的时间较多则相对湿度变化不大,而在冬季由于云层相对更低,此海拔区间常处于云的上方,相对湿度呈现出随海拔升高反而有较明显降低的特殊现象。

本文对大官山气温、日较差、相对湿度的梯度变化分析结果与其它相关研究的结果基本一致,同时也揭示了大官山局地变化的特殊性,特别是指出了云雾对山地气象要素梯度变化特征的重要影响,初步确定了气温日较差和相对湿度梯度变化的突变高度区间,并较好地解释了大官山气象要素出现梯度突变这一现象,与实际情况比较吻合,但由于缺少云雾的定量观测资料,有些结论还有待进一步分析验证。