陕甘宁边区土地改革运动中阶级划分的表达与实践(1947-1948)

董世超

关键词陕甘宁边区 义合会议 阶级划分 民众运动

土地改革运动中,阶级划分兼具政治和经济两层内涵。经济层面上,它是指“同生产资料的关系”,根据“支配社会财富的方式与多寡”①进行分层划定。政治层面上,它既是中国共产党区分革命对象与革命力量的准则,也是动员民众参与革命的理论工具。于土改中的民众而言,他们是在阶级身份划定中,理解并接受了党赋予的阶级意识。这种意识在农民的日常生活中有两方面影响:一是农民的思想语言内容是有阶级色彩的;二是行为中带有特定的阶级取向。在陕甘宁边区(下文简称边区),从1947年11月义合会议始至1948年6月土改运动结束,边区党和政府按照《中国土地法大纲》的新导向,重划阶级、平分土地,迅速将土改运动转向暴风骤雨的阶段。运动中,阶级划分标准的变动与划分实践左右着土改运动发展轨迹。关于老解放区土改中的阶级划分问题,前辈学者对此已有深入研究,②但就阶级划分实践与群众运动的互动,尚欠详细介绍。故本文以原属绥德分区③各县档案馆所藏土改档案为主要资料,将阶级划分问题的研究放置在政策变动与群众运动的互动关系中探讨,主要讨论阶级划分实践的困难、调适与影响。

一、义合会议的召开与边区土改的开展

1947年3月,国民党胡宗南部向边区发起进攻后进占延安。此后一年,中共中央继续留在边区,对外指挥全国解放战争。随着战争的发展,土地改革的紧迫性和重要性进一步凸显。7月至9月,中共中央工作委员会在西柏坡召开全国土地工作会议。会议旨在以土地问题为核心,讨论并制订《中国土地法大纲》。此后,各解放区召开专题会议,讨论执行《中国土地法大纲》的具体办法。11月1—25日,中共中央西北局在绥德义合镇召开高级干部扩大会议(义合会议)贯彻全国土地会议精神、部署边区土改工作。

根据全国土地会议精神与战争动员的需要,义合会议决议放手发动群众,实现耕者有其田,各解放区土改由清算斗争转向直接没收。这种转变,一方面是“使一切没有土地的人都有土地”,①这样既能满足农民对土地的需求,又能实现彻底废除封建土地制度的革命理想;另一方面,土改是对乡村社会的整合与资源再分配。农民参与土改运动后获得果实,便可从思想与行动上形成对战争的长期有效支持。战争初期,国民党军利用军事优势,迅速进占边区内除绥德分区外的所有区域。在高压对立的战争氛围中,边区土改运动结合战勤动员主要在绥德分区下辖各县间断进行。

绥德分区是边区内唯一完整施行土改政策的区域,具有土地改革史研究中老区的一般特征。土改中,阶级划分结合分区特点呈复杂化态势。首先,分区历经多次土地改革,已基本实现耕者有其田。域内近半数地主所有土地经租佃与承购的方式转移至农民手中,但地权仍相对集中,②依旧有无地少地的农民。其次,新富农与新中农较多。边区“新”阶级成分群体主要由旧地富“下降”和旧贫雇成份“上升”构成,其中新“上升”贫雇农占绝大部分。在新“上升”的贫雇农中,有大量本区或外区移民,本区移民一般会在原籍地和现住地保留双份土地。再次,中农、富农兼营工商业者多,但占有土地少。沿黄河各口岸、镇川堡和米脂等地是传统工商业城镇,大多是靠“租买地主房屋”经营的中小商人。③ 最后,干部侵占土改果实多发。土改未能实现发动群众、支持战争的战略目标,反倒使农民对边区政权产生疑虑。

除此外,绥德分区所代表的边区还具有其自身特殊性。一是参与政权的开明士绅多且集中,李鼎铭、安文钦、贺连城和霍子乐等曾任职于边府三三制政权中,但部分士绅群体赞同土改,却不认可斗争土改;④二是参加边区土改工作的部分干部,曾先期在晋绥边区参与过土改,他们将植根于晋绥的工作经验和认识移入到边区,在义合会议上与边区内部士绅出身群体围绕如何执行土改有过争论;三是干属军属较多,地方关系网复杂。米脂县杨家沟的部分干部在土地分配中,仍给地主保留近地好地,引起群众不满,民众在土改中曾提出“先斗干部再斗地主”的口号。⑤

全国土地会议期间,主持全国土改工作的刘少奇在结合晋西北所见与听取各地代表团汇报后,判断当前仍存在“土地改革不彻底与工作落后”的区域。不彻底和落后的基本原因在于“党内不纯洁”,表现为“干部作风不正与领导上的官僚主义”,解决办法是“检讨干部作风和整顿基层组织”。⑥ 刘少奇的判断,对各地参会代表产生了很大影响。他的讲话,使大会“以相当大的注意力集中在党内问题及农民组织与民主问题上,在确定消灭封建土地所有制的原则后,对具体的土改政策没有进行更多的讨论。”①会议期间,陕甘宁边区被点名批评为“全国土改最不彻底的三个地区之一”。② 西北局“党的组织问题表现较为严重”。③ 上级党委的严厉批评,让边区从先锋模范跌落至落后代表。面对上级的严厉批评,西北局参会代表李卓然当场表态,要“贯彻土地会议精神”,将“主要是从检讨与贯彻土地运动中去实现,包括改造党政机构,扫除官僚主义,清洗蜕化分子、阶级异己分子和吸收新的积极分子。”④为此,义合会议的目的为总结上阶段土改经验。

会议采用大会发言和小组座谈两种形式进行。大会主题发言的内容是总结上阶段边区土改工作与传达新精神。对于边区上阶段土改工作的评价,参会干部内部形成两种批评声音:一部分是曾在晋绥地区有过土改经验的干部,认为边区现阶段土改“客观上形成了对五四指示的消极抗拒”,是“改良主义”的路线。所谓“改良主义路线”,是指土地分配中“只给或多给当事人(原佃户、参与清算的人)分,机械规定原佃户必须得利”。⑤ 在当年春季的土改复查中,土地分配办法确实是按“以现耕地为基础”(即谁种归谁)的原则,与《中国土地法大纲》“彻底平分一切土地”的原则不同。另一部分是士绅出身的干部群体,他们认为现行的土改是对征购政策的否定。⑥ 從参会代表的回忆与会场发言提纲来看,义合会议实质上是一次以土地改革为切入口的整党会议。

听取批评后,参加义合会议的干部普遍感到“思想压力很大”。⑦ 他们很快在学习大会文件后,形成了“只有整顿好党的干部和基层组织,才能彻底发动群众、深化土改的共识”。而整顿的方法,就是干部“以自我批评和检讨过失”⑧的方式,清除头脑中的“地富思想”。从后续会议记录来看,干部头脑中阻碍群众斗争地主的“地富思想”,具体表现在:第一,干部发动群众斗争不积极。部分干部认为边区内“几乎没有地主”,地主仅在“绥德延家岔和米脂杨家沟”,找不出斗争对象。而且,很多地方“土地已多次分配,群众对再次分配土地没兴趣”,组织不起来。第二,干部擅自中断群众运动。在地主集中的米脂,干部看到聚集过几千人规模的斗争地主大会,担心后续“无法掌握,怕闹乱子”,便认为该地已符合上级“彻底发动群众”的要求,遂限制群众运动的发展。第三,干部在斗争中偏袒、照顾地主。部分干部因姻亲、地缘或同僚关系,或是保留地主原有好地,只分配质量较次土地;或是直接阻碍群众斗争地主,认为是“破坏生产”。⑨ 干部的上述行为,确实引发群众不满。倘若再不整改,将不能实现发动群众、支持战争的战略目标,反倒引起农民对边区政权的疑虑。这种疑虑在自卫战争的背景下其矛头进一步直指干部,因此整顿干部作风,自然被当作亟待解决的紧要任务。

在确立整顿干部思想后,西北局公布了45名处罚人员名单,瑏瑠调整配备土改干部。区域土改是以绥德分区为中心深化土改,瑏瑡方式上是以“整编群众队伍的方式”进行政治动员。组织机构上,是由西北局设立县级土改指挥所(一般由县委领导担任团长,遴选西北党校师生和当地区乡政府干部为团员)直接领导各村土改。具体办法是由县级指挥所干部下至试点村,领导农民“先自查阶级、再评订成份、后审查资格组成贫农团。贫农团成立后,干部组织贫农训练班,树立贫雇骨干。”①随后,“由贫农团召开大会斗争地主、划分果实并改造政权”。②

义合会议后,边区政府、晋绥联防军司令部和西北局联合发布命令,决定放手发动群众,采用“群众要怎么办就怎么办”③的方法。根据该命令,1947年12月上旬,各县党委召开县级土地工作会议,部署深化土改工作。边区土改由此转入暴风骤雨阶段,经过三个月的平分土地热潮后于1948年2月结束。

二、民众行动逻辑与阶级划分路径间的张力

传统社会中,农民不会因“相似的生活方式、利益和教育程度,就彼此间形成共同关系和政治组织”。④ 从“自在阶级(在阶级结构上得到确定的阶级)向自为阶级(有意识地为其阶级利益而参与群体性斗争的阶级)”的转化,需要有具备意识形态的政党注入资源领导。⑤ 土改实践中,干部先进行政策宣讲,使农民确定自身在“地主—农民”社会结构中的阶级位置。再通过引苦—诉苦的方式,启发农民的阶级意识,农民不断认同该意识后渐形成共识。最后在共同的物质利益(土地、农具和衣物等生产生活资源分配)促进下,进而选择参与至阶级实践(阶级斗争)中。其中,相接近的物质利益、群体认同与政党作用是决定阶级斗争的三项重要因素。

根据义合会议部署,各地土改工作团迅速下沉至乡村。土改工作团被选派至地方试点后,首要问题是划分阶级、组织斗争。义合会议后,基层干部普遍心理状态是“怕受批评犯错误”。⑥ “许多干部抱着宁左勿右的思想,怕掉入旧框框”的心态准备执行义合会议的决议。对于深化土改,大多数干部只明白“给贫雇农当长工,不走富农路线”⑦的政治底线,以“群众要怎么办就怎么办”和“满足贫雇农要求”的工作思路,在划定阶级的过程中,表现为主动迎合战时背景下群众的现实需要。

1.民食危机与阶级划分

很多地方土改工作团干部下乡动员群众时发现,群众对于分配土地的“兴趣并不大”,⑧最大的需求是“得到一些粮食”。⑨ 粮食得到满足后,群众“一经谈话就很快的组织起来”。瑏瑠因此,粮食成为干部发动群众的突破口,也是现实要求下的划分阶级标准之一。米脂部分乡村,阶级划分单看存粮多少,斗争“仅看铺摊大小和油水多少”。瑏瑡存粮多者即被当作地主斗爭,不论其土地占有与现实生活境遇。佳县个别地区甚至出现了生活境遇较差的“地主、富农向农会干部诉苦”,与贫农团干部一起分中农粮食的极端现象。

粮食问题主要取决于生产、积累和消费三个环节。1947年初,边区“旱雨灾交替,庄稼成熟较晚、打霜过早,收获极少”,农民存粮已无法维持到来年春季,不得不“吃种子充饥”。瑏瑣在灾情最严重的佳县地区,“全县26个乡均受灾严重,共13362人因饥饿亟待救济”。① 尽管灾荒并不是造成粮食短缺的唯一原因,但粮食的生产与积累面临战时背景,产生了极大危机。胡宗南发动的进攻加剧了边区粮食危机。在国民党视野中,中共土地改革核心在于争取民众。② 国民党在此认识下,对占领区重建保甲制度予以反制,一方面将“收复区适龄壮丁交由地方政府,予以看管感化,待会战结束后再予恢复自由”;③另一方面,“并村筑寨,移民、移粮、移牲口和移锅炉”。④ 这些举措,本质上是限制、远离和敌对民众。策略一经实施后,立刻造成了农业劳动力、牲口的短缺,阻碍了正常农事生产秩序,加剧了粮食紧缺的问题。

不仅如此,胡宗南为应对自身军粮供应紧缺难题,“成立军民合作站,办理柴草面料及其他必需品”。⑤购买粮食过程中,各军以“剿匪救灾、公买公卖”为名,行诱骗抢劫之实。在乡村中,胡部成立还乡团、编选当地保甲人员,引路至各村刨取窖藏公粮、劫掠粮户。⑥ 上述行径导致农民手中的余粮、原乡粮站存粮和战备的公粮被大量掠夺。战争的破坏,造成突发性的粮食危机,加剧了中共调剂粮食救济的困难。农民为了生存,对粮食的渴望远大于对土地的需求。

显然,争取本地的余粮,已是当时群众的迫切需要。民众亟需粮食现象的背后动因,一方面是大批灾民为生存只图要粮过冬,无暇等待分得土地后再生产;另一方面是工作团干部的推动,他们发现若将民众运动的目标引向粮食,即可降低阶级划分难度,加快土改运动的进程。

2.战时政治“表现”与阶级划分

胡宗南进攻陕北后,胡军对粮食的抢夺引起了群众普遍的愤怒。西北野战军收复失地后,中共派出大批干部下乡宣传胜利,佳县分派干部下乡后,“召开大会安抚群众,为民众带去‘麦种和牲口,帮扶耕种,迅速恢复农事生产,推进土改进程。期间,以村为单位‘组织选举贫雇农会,清洗反动标语口号,摧毁伪保甲组织,共‘逮捕伪正副保长18人,甲长45人。民众在工作团干部的组织下,召开‘复仇大会,唤醒对‘胡匪的仇恨,要求‘把坏人清查干净”。⑦ 民众的愤怒心理迅速转向对“反革命分子”的斗争。如,郝治信,绥德县崔家湾钟家沟村人,先务短工,后为城镇屠夫。曾于1934—1935年间,多次与其兄郝治清及其余4人至钟家沟村、郝家坪和许家崖等地引敌军“残害当地积极分子,劫虏粮食,烧毁窑房140余孔”。抗日战争期间,一度逃往榆林。1946年6月,郝治信在返乡联系其女婿欲“造谣污蔑该乡锄奸主任贺湾福”,破坏地方治安工作时被抓获。后因战乱逃出监狱,1947年春再度返乡“散布战事不利谣言、掳粮掳牲口”,被在地贫雇农团抓获。土改翻身大会上,群众对其仇恨极大,将郝划定为地富坏份子,要求“政府给咱报仇”。绥德公安局在搜集5户受害者证言后,定性郝为“革命破坏份子,被人民恨之入骨”。因其“无悔过之意,不可改造,交由群众大会公审枪决”。⑧ 战时类似郝案的频发影响了阶级划分实践,“地主”的划分标准,不止是占有土地多寡,“政治表现”也成为划分阶级的重要标准。

3.“晋绥经验”与边区的阶级划分

1947年7月小河会议后,中共中央决议统一开展边区和晋绥边区两地的地方工作。⑨ 合并后的管理机构和干部流动,使得晋绥分区的阶级划分经验,直接影响边区土改工作的开展。1947年9月,晋绥分区继郝家坡土改试点和兴县蔡家崖地委会议后,以农会临时委员会的名义发布《晋绥边区农会临时委员会告农民书》(下文简称《告农民书》)。10月,晋绥土改工作团干部在具体阶级划分中发展出新的标准。一是“‘排三代,如果祖上三代内曾是地富,就将现在本人划为地富;二是看‘摊摊大小,各村通过穷富比较的方法,选出地富;三是看剥削关系,只要存在雇佣关系、高利贷、出租土地和做生意,即被划为地富。”①“晋绥经验”对陕甘宁边区影响至深。11月9日,义合会议上,西北局讨论的阶级划分标准基本上承袭晋绥分区划分阶级的三点内容。12月25日,西北局下发经中共中央修正后的《怎样分析阶级》与《苏维埃政府关于土地斗争中一些问题的决定》两份文件,作为各地土改划分成份的参考办法,②但大多干部无法掌握文件所述方法,故实际效果并不明显。

根据上述文件,边区阶级划分采取以下两步进行。第一步,计算剥削收入。在计算剥削收入时,普遍夸大剥削数额,表现为以下五个方面:一是不论定租、活租,统一将地租额与剥削数相等,不减去土地出租方先期投入的成本;二是在统计雇工劳动收入时,不减去雇佣方投入的生产成本(如耕畜、种子、饲料及工具损耗)与用工成本(如雇工工资及餐费);三是把一切乡村借贷行为都认为是封建剥削;四是缩小畜力变工数量,减少补偿畜力所有户换算于人工的劳动量;五是夸大贫雇农土地产量,以抬升土地折合率,增加剥削额。第二步,计算剥削收入占家庭总收入比。工作团干部在计算清楚每一农户的剥削额后,还需明晰对象的剥削收入占总收入比,从而完成阶级划分。工作团干部一般将家庭内从事副业生产的收入(如手工纺织、运输、小商贩),排除在总收入外(农业收入+剥削收入=家庭总收入)。通过夸大计算后,凡是剥削收入在家庭总收入中的占比大于30%者,即被认定为地主。③ 因此,凡是以雇佣劳动、利息收入和典出土地为主要收入的农民群体,大都会被冠以地主或富农成分,成为土改斗争对象。

综上所述,义合会议后的土改是以先整顿干部再开展土改为中心。干部普遍受到过度批评,在极大的思想压力中开展土改工作。土改中,由战争和灾荒引起的民食危机将群众运动引向求生存的方向。一些干部为刻意制造“彻底发起群众”的现象,放弃领导,默认群众因现实要求不断偏离土改政策;另一些干部,则在未掌握土地分配和剥削计算方法的前提下,急切展开工作。这些实践具象,让土改长时间停滞于分配底财的阶段,与中共中央开展土改的初衷产生偏离。

三、阶级标准的调适与乡村秩序的重塑

1947年11月12日,任弼时致信毛泽东,就各地土改运动中存在划分阶级方法不一致的現象,商议颁布《怎样分析阶级》的文件,以帮助地方解决此类问题。④ 12月25—28日,中共中央扩大会议(十二月会议)期间,毛泽东在肯定西北局义合会议作用后,强调区分新旧富农与团结中农两个问题。⑤ 随后,西北局书记习仲勋受命参加由任弼时主持的土改小组讨论会,“集中讨论土改政策,特别关注如何正确分析阶级的问题”。⑥ 显然,在任弼时看来,各地土改运动对政策的偏离,多是因为阶级划分标准的模糊。为此,中共中央决定重颁阶级划分文件,目的是把土改运动引向正轨。

1.重颁阶级划分标准

根据“十二月会议”关于土改的一系列政策,1948年1月2日,习仲勋在绥德召集分区党、政、军干部和各地土改工作团传达会议精神,听取各地工作团汇报。① 4日,习仲勋致信毛泽东,就边区土改中阶级划分标准过高、地主和新旧富农的错划、剥削关系与劳动计算光看表现等问题做了汇报。② 9日,毛泽东对习仲勋来信做出批示,要求派出书记习仲勋、副书记马明方和组织部长马文瑞分别巡视检查各地土改工作。③ 12日,西北野战军前线委员会扩大会议上,任弼时着重批评晋绥分区兴县蔡家崖阶级划分中查三代、看摊摊大小和政治表现的错误,强调通过正确的剥削额计算区分富农与中农。④ 义合会议后,边区各地土改工作团在实际执行中,主要是参照兴县蔡家崖的办法,依照《告农民书》发动群众。18日,毛泽东为中共中央起草《关于目前党的政策中的几个重要问题(草案)》(《一月决定》),强调土改中“满足贫雇农利益”和突出“贫农团带头作用”中应包含“团结中农”的内容,纠正对中农、中小工商业者和士绅等群体的成分错划。⑤ 19日,习仲勋结合土改巡视工作的结果,就错划阶级的不利影响再度致电毛泽东。⑥20日,毛泽东同意并转发习电至华北华中各老解放区,要求各地改正错误。⑦ 1月底,西北局土改巡视工作基本结束。从巡视的结果而言,错划阶级成分及其带来的影响不断引起各级干部的重视,但解决的措施仍围绕的是建设巩固“贫雇农领导核心”,由贫农团重划阶级。⑧

2月6日,毛泽东电询习仲勋关于老区贫农团组成与是否应领导一切的问题。⑨ 8日,习仲勋复电毛泽东,回答“老区贫农团不能尽其领导一切的作用”,经“整党后的老区农村党支部,仍应是领导一切的组织。”老区贫农团则应“在乡农会之下,起少数保护贫农利益的作用。”瑏瑠习的回电明确赞同毛泽东的看法,并依此展开重划阶级的工作。此间,西北局根据中央连续发布的指示、命令,要求各地“纠正划分阶级中追历史、查劳力和少数人决定的”错误行为。命令内容基本按照前述中共中央工委的指示,由“贫农委员会及贫农团大会,按照占有土地和剥削关系”,重新讨论通过成分划订定方案。

2月15日,中共中央下发《中共中央关于土地改革中各社会阶级的划分及其待遇的规定(草案)》,通知要求中共中央工委、各中央局和各中央分局,召集会议,逐条讨论,提出意见。中央要求讨论会议应当“包括政府、军区及民众团体的若干负责同志”,通过研讨学习,纠正错误以避免将“在政治上犯错误的倾向”。瑏瑢5日后,毛泽东致电刘少奇称,上述草案规定,实际上带有党纲、政纲、政策几重性质。瑏瑣经各地研讨并汇总意见后,这份阶级划分文件草案仅作为高级领导机关的参考文件,未正式发表印发。瑏瑤但值得注意的是,该文件是由毛泽东亲自起草①的前两章,在明晰阶级社会属性后,指出“无产阶级、农民与独立劳动者的任务是联合自由资产阶级(民族资本家和新式富农),以人民民主革命的方法,建立中华人民共和国。”②可见,以阶级思维主导的土改运动意义,不止是经济上推翻旧有生产关系、废除封建土地所有权,更是在政治上建立新的国家权力和乡村社会秩序。

2月末,西北局再度召开土改工作专题会议,反思义合会议后土改运动与政策的偏离,讨论中央重新下发的阶级分析文件。会上,西北局领导内部对上述问题有以下两种看法:一是继续批评干部。部分人坚持认为,干部“放弃领导或是包办代替群众斗争”造成“土改开始时错订成分并乱斗”。建议在中农与贫雇农人均占有土地数量相差一倍和三分之一的地方,发动新一轮土改。③ 这种思路是延续整顿干部—彻底发动群众的原则,强调运用全面整党方式废除封建土地制度。二是本地出身为主的干部强调,西北局土改运动“应结合党的政策和边区实际情况”,对于“城市工商业,无论大小一律保护”,“计算剥削时,充分考虑群众间的互借调剂”。④ 在干部问题上,认为“大多数干部是为完成党的迫切任务采用了强迫命令,从而引起群众不满”,只需“教育改造”即可,肯定干部在土改运动中的正面作用。上述两种分歧,短时期内确实给地方干部带来不小的困扰,⑤但与会干部对纠正错划阶级问题,已形成共识。

2.阶级划分的执行:农会与党支部

1948年2月末至3月初,中共中央连续下达系列文件,⑥要求各老区在即将开展的土改总结工作中,采用抽补调剂的方式分配土地,纠正错划阶级成分的现象,严格区分地主富农的封建剥削和经营工商业,团结赞成土地改革的开明士绅。依据上述政策,西北局统一认识,决议全面展开成分复查工作。3月9日,习仲勋致信张邦英,要求分派干部赴绥德、米脂和清涧,替换当地工作团干部以迅速领导当地运动。⑦ 13日,绥德地委指派干部下乡,下乡前召开专题会议学习中央系列文件指示,围绕“照顾贫雇农情绪与维护农村团结”的中心思想,深入调查各村被错划阶级农户,“向其承认错误,退还粮食财物”。⑧

为贯彻中央系列土改工作新指示,西北局继续以下派工作组方式赴试点区域开展工作。清涧县的工作比较有代表性,5月7日,清涧县委派出由县委干部组成的5人工作组,下至问题集中的石嘴驿区。工作组按照以下步骤开展工作:

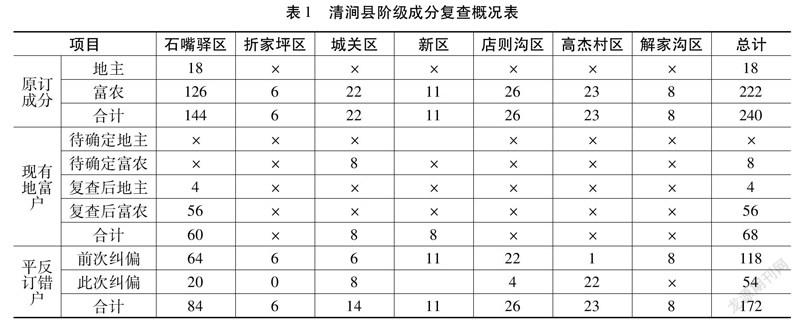

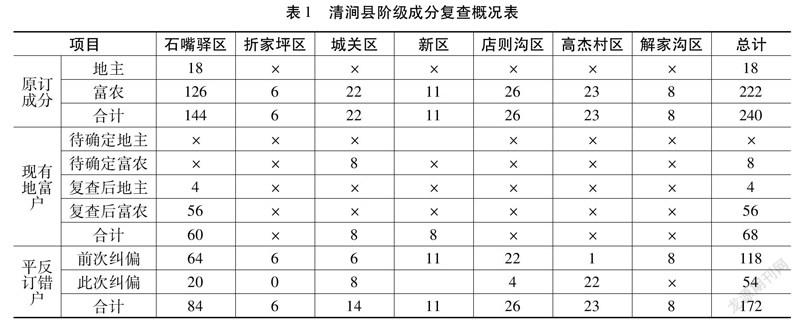

(1)复查成分。工作组采取“调查和双方对证”的方式,将上一轮土改中划订的所有地富分子材料,提交区上开会讨论通过。划分的标准,是以经修正后重新下发的1933年两个阶级分析文件为内容。对于重新划分后,未达到地富标准的原农户,经乡村群众与本人评议后予以改正。复查详情见表1。如表1所示,除石嘴区和城关区外,其余各区在1947年冬土改中所划订地主与富农成分者,在后续纠偏中均予以改订。其中,绝大多数原订的富农在纠偏后,成分有所下降。但仍存有待确定成分的地主和富农,多为典入土地较多户。

(2)退还土地。凡是新富农以下各阶层,一般退还土地,但个别占有土地较多者,由干部解释不退还予以其他照顾,原抽出土地用以调剂。不足以维持生活的富农,酌情退回相当于中农的土地。富农下降为中农仍酌情抽出一份土地,前此献地者,均不退还。抽补调剂后,石嘴驿区各阶层人均占有土地数量相近,基本满足《中国土地法大纲》中平均分配土地的指示。中农与贫雇农间人均土地占有数已达到相互接近的水平。

(3)退还财物。在土改中被错定为反革命及地富户者,在复查后阶级成分予以纠正。无法退还部分在生活必需品上予以调剂或照顾。①

3.阶级思维下的乡村政治权力转移

1948年5月25日,中共中央下发《一九四八年的土地改革和整党工作》指示,要求地方将土改收尾转至生产阶段,同时做好整党工作。根据中央指示,各地开始进行纠偏工作。6月3日,绥德地委发出指示,要求各县成立工作组,以试点方式展开配合求灾纠偏工作。此外,针对上阶段工作中干部反应的问题予以回答。第一,地委要求退还未分配的粮食财物,若已分配,则在其他斗争果实中予以补偿或减免,公粮负担予以照顾。第二,退还土地上的麦苗和收获物给中农,如影响退出者生活,由农会予以调剂。第三,由中贫农“上升”的新富农,其财物予以归还。新富农被错订为旧富农者、中农被错订为地主富农的只予以平反成分。②

10月,佳县在通镇、城关两区纠偏试点经验后,决定将经验推广全县。工作团首先“召开乡级党支部会及小组会讨论政策”,挑选核心党员。其次,“召开群众大會”宣讲政策,整顿农会。由农会、核心党员与当地干部组成领导核心,调查、回答并解决群众的问题。再次,召开“被错划户”改订会,经“干部调查评定与所有群众的民主评议后,改订成分并予以退还财物”。最后,“工作团与农会一起统计全乡土地数,调剂抽补、确立地权”。③ 纠偏中,各地曾兼具群众团体和临时权力机关性质④的贫农团渐被农会所替代,并不断吸收更多群众参与进来。

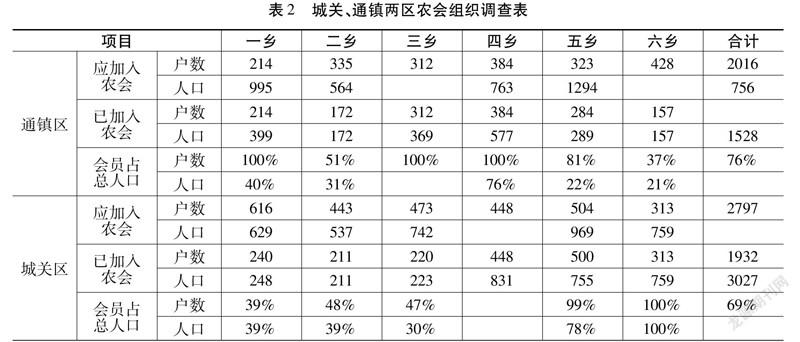

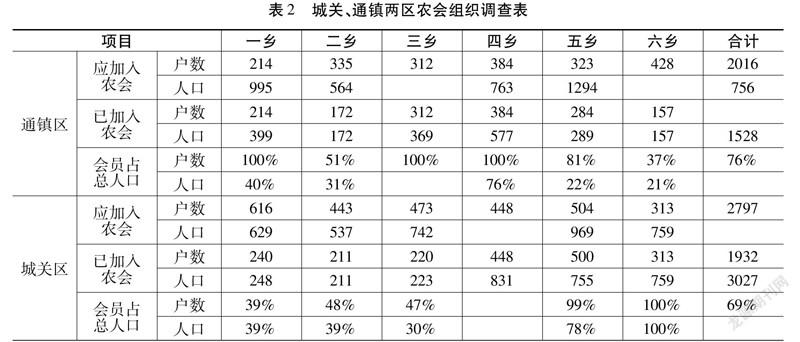

表2中,农民参加农会人数比例并不均,有4个乡农民是全体加入农会。农会在土改中发挥的实际作用却不可小觑,尤其是在加强基层党支部与对群众运动的领导方面。佳县的纠偏工作,主要是发挥乡村党支部和农会的领导作用,在由上至下的纠偏动员中,强调干部对政策的掌握和与群众运动的结合。纠偏中,地方落实机制由“群众要怎么办就怎么办”回归到以干部为推力的“弄通思想—了解情况—解决问题—走群众路线”的工作模式。① 值得注意的是,相较退还财物土地,农民更看重的是成分上的改订。阶级思维不止是土改动员民众的一项技术手段,也是民众追求政治身份的一种途径。

四、结语

1947年的战时土改采用群众运动的模式,没收地主、富农多余的土地财产,用以分配给无地、少地的农民,这是中共为实现“耕者有其田”革命理想的体现。就长时段而言,中共推行土地改革的初衷,在于废除封建土地所有制,运用政治权力重组乡村社会秩序。土地改革中,干部处在整肃纪律的政治氛围下,既要严格遵照执行划分政策,又要照顾群众的现实需要。一方面,阶级划分作为一种原则,干部与群众需遵照执行;另一方面,阶级划分作为一种指导方针,划分实践又受地方惯性和现实因素的限制,让原则在践行中充满更多可能性,而这些可能性又将反作用于政策本身。群众参与进这场暴风骤雨般的运动中,学会运用“阶级分析”工具,进一步明确由党塑造而成的政治身份及相互间共同体关系,获取了传统社会罕有的政治权力,最终成为革命的主要力量。

从绥德分区土改来看,实行阶级划分政策后,将地富群体当作一种政治经济力量予以摧毁,其目的在于去除地方化影响,重构以党支部或农会为主的乡村政治新秩序。这些理念与乡村社会互动后的结果是1947前后陕甘宁边区土改中阶级划分实践出现偏差。1948年初,中共中央统一认识,重颁阶级划分标准,迅速纠正了各地土改中阶级实践的偏差。在绥德分区独特的农村社会政治结构和大众型政治动员的影响下,农民因动员参与革命,被革命政党赋予前所未有的政治权力,反映出中国共产党通过土地改革推翻地主土地所有制的同时,加强了对群众的思想改造与基层人民民主政权的建设。