资本市场开放抑制了高管机会主义减持行为吗?——基于“陆港通”的经验证据

陈作华 陈娇娇 吴大新

(山东财经大学会计学院,山东 济南 250014)

一、引言

资本市场开放是指一国政府放宽资本流入与流出的限制,为境外投资者提供在本国投融资的机会,同时允许本国投资者到境外开展投融资活动。由于在宏观经济稳定性、资本市场规模、外汇管制程度以及监管体系上存在较大差异,不同国家在资本市场开放模式上有不同选择。英美等国采取的是直接开放模式,中国台湾采用间接开放模式,而韩国采用渐进开放模式,甚至还有阿根廷采用的激进开放模式。考虑国情因素,中国资本市场开放采取了渐进开放模式。2001年中国正式加入WTO,合格境外机构投资者制度(QFII)与人民币合格境外机构投资者制度(RQFII)等相继实施,中国资本市场开放取得了长足发展。在不断推动资本市场开放水平进程中,2014年4月10日,中国证监会和香港证券及期货事务监察委员会发布《中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会联合公告》,决定开展沪港股票市场交易互联互通机制试点,允许两地投资者通过上交所或者联交所在对方所在地设立的证券交易服务公司,买卖规定范围内的对方交易所上市股票。在沪港通平稳运行的基础上,2016年8月16日,中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会发布联合公告,决定建立深港股票市场交易互联互通机制,并于2016年12月5日正式启动深港通。与QFII和RQFII相比,沪港通和深港通(以下简称陆港通)对境外投资者基本没有限制,所吸引的目标投资者包含机构投资者和个人投资者,以及通过香港进入中国资本市场的其他国家的投资者。随着投资门槛的降低,境外投资者对A股市场的参与不需要通过资产管理公司而可以直接以两地的交易所为载体,实现了对中国股票市场更加直接地参与(陈运森和黄健峤,2019)。通过借鉴香港资本市场发展的成熟经验,陆港通可壮大中国资本市场的综合实力,提升上海、深圳与香港的金融水平,是中国资本市场进一步开放的标志与重要探索。

资本市场开放推动了中国向“开放型”经济的进一步转变,对宏观经济与微观企业行为产生了重大影响。学术界基于陆港通交易机制提供的准自然实验平台,从多个视角研究了资本市场开放对微观企业的影响,发现资本市场开放有助于提高企业投资效率(陈运森和黄健峤,2019)、优化企业投资结构(李小林等,2021),还有助于提高股价信息含量(钟覃琳和陆正飞,2018)、改善企业信息环境(Balakrishnan et al.,2019)及抑制高管在职消费(赵东等,2020)。然而,资本市场开放可能会吸引境外投机性“热钱”的涌入,增加新兴开放市场发生金融危机的可能性。资本流动具有顺周期效应,当新兴市场开放国经济疲软时,境外投资者会携带资本快速离开,也可能会加剧本国资本流出,对本国经济造成危害(Stiglitz,2004)。上述文献表明,学界对资本市场开放的经济后果仍存较大争议,需从不同视角进一步探索。

2017年9月21日,中国证监会发布第88号行政处罚决定书,对山东墨龙董事长和总经理滥用信息优势和控股地位,在重大亏损内幕信息发布前抛售股票,进行了谴责和处罚。与此类似的董监高违法违规减持交易在中国资本市场并非个案,高管利用信息优势进行恶意减持、“精准”减持、“清仓式”减持等无序和违规减持现象频发,扰乱了市场交易秩序,损害了中小投资者利益,引发了股价的异常波动,加剧了股价崩盘风险(陈作华等,2018)。为此,中国证监会于2017年5月26日发布实施经修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,旨在抑制内部人过度的短期投机行为。在这一背景下,如何有效制约高管机会主义减持行为已成为学术界关注的焦点话题。作为新兴市场,中国资本市场在不断“引进来”和“走出去”的过程中,尤其是陆港通交易机制实施之后,大量香港投资者及其他境外投资者投资中国资本市场,可能会促进中国公司提升治理水平和改善信息环境,约束高管的机会主义减持行为。目前,鲜有文献对此进行探索。陆港通为研究资本市场开放能否抑制高管机会主义减持行为提供了一个准自然实验场景。

本研究具有重要的理论价值与实践意义。在理论层面上,本研究从微观角度拓展了资本市场开放的经济后果研究。以往文献直接或间接涉及资本市场开放对高管行为的影响,鲜有直接基于高管减持回报开展研究。本文将有关机构投资者、分析师等外部治理理论与信息效率理论引入陆港通对高管减持回报影响的分析中,明晰了陆港通影响高管减持回报的传导路径。在实践层面上,本研究提供了规范高管减持行为的新视角和新途径。对于高管减持行为的治理研究,以往文献主要围绕内部控制、分析师等视角展开,而陆港通交易机制可能具备的治理效应被本文纳入高管减持行为研究中,是对既有文献的丰富和补充。依据研究结论,积极推动类似陆港通这一强化资本市场开放政策的实施,鼓励更多专注于中国长远发展的境外投资者、会计师和分析师参与中国资本市场,允许他们与本土市场参与者展开合理、有序的良性竞争,为高管营造压力与动力并存的外部环境,有助于规范和治理高管机会主义减持行为。

二、理论分析与研究假设

高管是公司决策的参与者与执行者,相对于企业外部投资者而言,在公司运营、发展前景和公司估值上具有信息优势。不仅如此,高管还是信息披露的实施者和控制者,对信息披露内容和解释具有自由裁量权。因而,制定减持计划后,拥有信息优势的高管通过股票交易赚取高额回报已得到现有文献的普遍认同(Givoly and Palmon,1985;Seyhun,1986)。现有文献将信息优势区分为三类,分别是估值判断优势、业绩预测优势和私有信息优势(张程等,2020)。凭借信息优势,高管更可能在股票价格大幅度拉升后择机减持(Seyhun,1992;Rozeff and Zaman,1998),还能准确抓住高估值偏差的市场机会进行套现(朱茶芬等,2011)。因而,抑制高管机会主义减持的关键是提升公司治理水平和改善信息环境,降低高管信息优势。

(一)陆港通交易机制提升了公司治理水平

在新兴市场国家,公司代理问题较为严重,弱投资者保护和低透明度相伴存在,这些问题根源于公司治理制度不完善、较差的内部治理环境以及财务分析师、独立审计师和机构投资者等外部监督机制的缺失(Kim et al.,2016)。作为转型中的新兴市场,中国资本市场同样面临着各类公司治理问题的困扰,而高管利用信息优势牟利的机会主义减持行为尤其突出。高管基于信息优势牟取私利的减持行为对中小投资者利益和实体经济发展带来了严重危害,对资本市场健康稳定发展产生了不利影响,引起了社会公众和媒体的强烈关注,成为监管机构的监管目标。而陆港通交易机制的实施能够有效缓解高管机会主义减持带来的治理难题。

具体而言,一方面,陆港通交易机制实施会吸引更多境外资本投资中国A股市场,同时更多本土居民投资者“走出去”开拓国际市场。在“引进来”与“走出去”的过程中,国际化的公司治理理念与本土公司的治理理念发生交流与碰撞,将对本土公司治理水平的提升产生积极影响。在境外资金投资A股市场过程中,机构投资者因投资规模大而形成了一股强大的市场力量,较强的独立性和出色的国际化视野使其能够积极行使监督权力(Gillan and Starks,2003),促进董事会结构的合理化,并推进公司治理水平与国际接轨。既有研究如Aggarwal et al.(2011)发现,美国机构投资者与对中小投资者保护较强国家的机构投资者是促进非美国公司治理水平改善的主要力量。另一方面,陆港通交易机制实施后,中国香港投资者及其他境外投资者的进入使得A股资本市场规模得以扩大,公司并购、接管市场更加高效,敌意并购和接管威胁将迫使业绩差的高管失去职位、薪酬和社会地位(Bebchuk et al.,2002),股东利益与高管利益将保持一致。因而,陆港通这一资本市场进一步开放政策的实施推动了公司治理水平的提升,境外投资者对其持股公司能够实施更为积极的监督,高管的机会主义减持行为将得到有效制约。

(二)陆港通交易机制改善了公司信息环境

高管不仅是私有信息的拥有者,还是企业信息的披露者和控制者,对信息披露的内容及解释具有自由裁量权。高管可能通过操控信息披露在股价高位时减持以实现财富转移(易志高等,2017)。而陆港通能够提高信息透明度,降低高管与外部投资者及其他利益相关者之间的信息不对称,高管的私有信息优势因此将被削弱,减持后的超额回报也将得到有效制约。

具体而言,一方面,陆港通交易机制实施会加速中国资本市场的国际化进程,进而会推动监管当局强化中国会计准则与国际会计准则的趋同,或采用与国际标准更具有可比性的会计准则(李亚婷和李玉环,2019),使得公司在信息披露上与国际接轨。信息可比性的提升更易于境外投资者理解与使用公司财务报告,有助于提高信息透明度,改善公司信息环境。此外,陆港通在推动中国资本市场国际化的过程中,对具有国际化视野的会计师、分析师等信息专家的需求将相应增加(Li et al.,2004),同时会激励本土会计师和分析师提升专业技能,积极参与国际资本市场,这将有助于改善公司信息环境,降低信息不对称。另一方面,境外投资者通常拥有国际化视野、丰富的资源与杰出的专业能力,在信息搜集和处理上具有规模经济优势(Bae et al.,2012)。境外投资者持有多国证券,对影响全球投资的商业要素能够做出快速解读,因而拥有更多全球化的私有信息,能够更好地把握投资机会,这将使得他们投资的股票能对全球化信息反映迅速(Albuquerque et al.,2009)。理论上,在信息不完全的市场中扩大投资者基数,能够提高风险分担水平,市场上每个投资者只拥有相关证券的部分信息,而且投资者掌握的信息存在差异(Merton,1987)。而陆港通交易机制实施后境外投资者数量增加,扩大了中国A股市场的投资者基数,将有助于提升信息的完整性和准确性(Umutlu et al.,2010),进而降低信息不对称,改善企业信息环境,从而减少高管利用信息优势进行减持并牟取私利的机会。

综合上述两方面分析,提出如下假设:

陆港通能够有效抑制高管机会主义减持行为。

(三)竞争性假说

然而,陆港通交易机制实施可能不会有效抑制高管减持回报。主要原因有:首先,本土投资者与境外投资者在地缘距离、语言和文化等多个方面存在显著差异。本土投资者与公司高管、大股东、金融机构以及客户、供应商之间建立了错综复杂的社会关系,拥有共同的信念和社会规范,为本土投资者提供了更多获取信息的渠道。而且资本市场开放后,监管机构对国内投资者更为宽容,而对境外投资者通常抱有一定程度的偏见(Bena et al.,2017)。由此,Choe et al.(2005)发现,相对于国内投资者,境外投资者在中大规模的股票交易上,购买时支付更多,出售时收益更少,即处于不利地位。因而,相较于境内投资者,境外投资者未必具有信息优势,资本市场开放并不能改善公司信息环境从而降低高管减持时的信息优势。其次,陆港通交易机制实施后参与中国资本市场的境外投资者可能良莠不齐,并非所有境外投资者有动机监督高管和改善公司信息环境。那些追求短期利益而非长远利益的境外投资者可能更偏好信息不透明以便实施知情交易(Maffett,2012),他们追逐的是证券定价偏误带来的收益,信息不透明反而会有助于隐藏他们的投机性行为,因而境外投资者在改进公司治理水平、提升公司透明度上可能会采取消极态度,甚至会恶化公司治理问题和信息环境,对高管机会主义减持行为可能起到推波助澜的作用。最后,境外机构投资者持股的公司通常会被高度关注,本土企业高管为隐藏他们的机会主义行为,有动机故意歪曲财务报告以抵制财务报告信息质量的改进(Leuz et al.,2010)。此外,资本市场开放后的新兴市场国家通常投资者保护较弱,内部人持股比例较高,制约了境外机构投资者的影响力(Kho et al.,2009)。因而,陆港通交易机制实施在改善公司治理水平和信息环境上难以产生积极影响,无法有效抑制高管的机会主义减持行为。据此,提出如下竞争性假说:

陆港通不能有效抑制高管机会主义减持行为。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

研究陆港通对高管减持回报的影响,需依据纳入陆港通交易机制实施的公司名单来确定处理组样本。沪港通交易机制正式实施时间为2014年11月17日,首批沪股通标的股票为568只;深港通交易制度正式实施时间为2016年12月5日,首批深股通标的股票为881只,包括主板267只,中小板411只,创业板203只。依据下文双重差分模型(DID)设计,本文选取2012―2019年沪深两市A股上市公司董事、监事、高管及其亲属减持股票交易行为作为样本,个股日回报和综合市场日回报数据的选取时间区间为2011―2020年。高管减持行为定义为上市公司董事、监事、高管及其亲属出售本公司股票的交易行为。基于沪股通和深股通标的股票以及对高管减持交易行为的界定,样本筛选如下:(1)剔除银行、保险与证券等金融类行业上市公司样本;(2)剔除特殊处理的上市公司样本;(3)剔除高管减持交易中非“二级市场买卖”或非“竞价交易”的样本;(4)剔除高管单笔减持股份数量少于5000股的样本;(5)对一家公司同日发生的多笔高管减持交易进行合并;(6)对于沪股通股票,剔除仅在2014年11月17日及之前发生减持交易的样本,而对于深股通股票,剔除仅在2016年12月5日及之前发生减持交易的样本;(7)为保证陆港通交易机制这一政策的严格外生性,对于沪股通标的股票样本,剔除2014年11月17日之后调入和调出的样本股票;对于深股通标的股票样本,剔除2016年12月5日之后调入和调出的样本股票;(8)剔除其他数据缺失的样本。将纳入陆港通交易机制实施公司名单与高管减持交易数据及其他数据合并后,最终样本为795家上市公司(标的股票公司243家,非标的股票公司552家),10934个交易观测值。

沪股通与深股通标的股票数据来源于香港交易所;高管减持数据来源上海证券交易所网站披露的“董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有本公司股份变动情况”和深圳证券交易所网站披露的“董监高及相关人员股份变动”;其他相关数据来源于CSMAR数据库与Wind金融终端。为消除极端值对本文结论的影响,对所有连续变量在1%(99%)分位上进行了缩尾处理。

(二)模型设计与变量说明

沪股通标的股票正式纳入沪港通交易机制的时间是2014年11月17日,之后依据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》进行调整,将符合条件的股票调入,不符合条件的股票调出。深股通标的股票正式纳入深港通交易机制的时间是2016年12月5日,之后依据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》进行调整。由此可见,沪深股通标的股票在不同交易所、不同时间被错层纳入到了陆港通交易机制中。标的股票被错层纳入到陆港通交易机制,不仅表明在某一时期仅有部分股票成为香港联合交易所参与关注的股票,还意味着不会限制一只非标的股票永远不能被纳入到陆港通交易机制中来。这提供了一个反事实场景,即高管减持行为在非沪深股通标的股票公司会如何发展变化,使得陆港通对高管减持行为的影响从其他不可观测因素对高管减持行为产生的影响中分离出来。在研究设计中,借鉴连立帅等(2019)在错层发生事件中采用的双重差分方法,设定回归模型:

其中,i表示公司,t表示年份,q表示季度,d表是高管减持交易的发生日。BHAR为高管减持交易发生后的购买并持有超额回报,用来度量高管机会主义减持行为,分别取交易后60个交易日、90个交易日和125个交易日的BHAR60、BHAR90和BHAR125作为替代变量。Treat为哑变量,对上交所在2014年11月17日后列示在沪股通标的股票名单中以及深交所在2016年12月5日后列示在深股通标的股票名单中的上市公司,取值为1,否则取值为0。κ表示公司固定效应,通过公司固定效应可以控制住处理组公司与控制组公司之间的固有差异。λ表示年度固定效应,通过年度固定效应可以控制住不同年份之间不可观测因素的波动。μ表示行业固定效应,通过行业固定效应可以控制住行业中存在的不可观测因素的冲击。

Cohen et al.(2012)依据高管的历史交易特征和趋势将高管交易区分为常规性交易和机会主义交易,发现机会主义交易后高管获得了较高的超额回报,而常规性交易的超额回报几乎为零。因而高管减持后一段时期的购买并持有超额回报能够反映高管私有信息优势的大小及其交易机会主义强弱(Kallunki et al.,2018)。经验证据表明内部人交易可以预测交易后一年的回报,但超额回报大部分发生在交易后6个月(Seyhun,1992)。根据我国《证券法》的规定,高管买卖本公司股票的反向交易时间不得短于6个月。据此,并基于稳健性考虑,用高管减持交易后60个交易日、90个交易日和125个交易日的BHAR来反映高管的机会主义减持行为,同时借鉴曾庆生和张耀中(2012)的做法将BHAR取负值。BHAR越大,则高管减持获得的超额回报越高,越属于机会主义减持。基于模型(2)对于BHAR进行度量:

其中,R为个股日回报率,R为考虑现金红利再投资的基于总市值加权法计算的综合日市场回报率,T值分别取为60、90和125。

为缓解遗漏变量可能带来的估计偏误,在模型(1)中加入了控制变量,具体定义见表1。其中,根据Dechow and Sloan(1995)提出的修正Jones模型,采用同行业同年度所有上市公司的数据,对公司i第t年度的总应计利润(Total Accruals)TA进行回归分析,残差项为各公司总应计利润中的操控应计利润部分,即为信息透明度Da。

表1 变量定义

四、实证结果与分析

(一)描述性统计结果

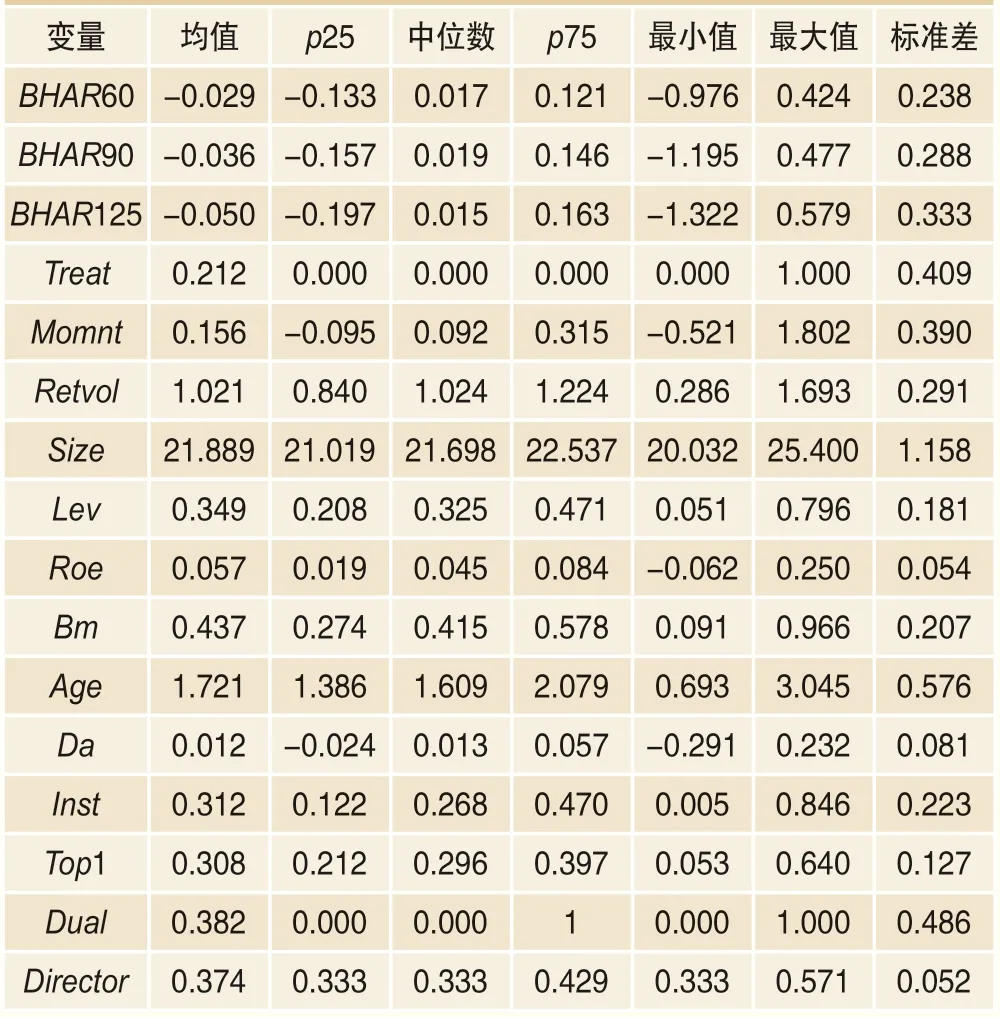

表2报告了主要变量的描述性统计结果。其中,BHAR60、BHAR90和BHAR125的均值分别为-0.029、-0.036和-0.050,中位数分别为0.017、0.019、0.015,最小值分别为-0.976、-1.195和-1.322,最大值分别为0.424、0.477和0.579,标准差分别为0.238、0.288和0.333。可以看出,中国上市公司高管减持中存在较强的机会主义属性,且在样本间存在较大差异。Treat的均值为0.212,反映了高管减持交易样本中21.2%的交易是在陆港通交易机制正式实施后由标的股票公司高管执行的。股票收益动量Momnt的均值为0.156,中位数为0.092,最小值为-0.521,最大值为1.802,可见高管减持交易前半年的累积回报大多数为正,表明高管减持前公司股价和投资回报呈现不断上升态势,可能意味着多数高管选择在股价高位时择机减持,具有较强的机会主义动机。

表2 主要变量的描述性统计结果

(二)主回归分析

表3报告了陆港通交易机制对高管机会主义减持行为的影响。在列(1)~(3)中,Treat的系数值分别为-0.080、-0.082和-0.094,t值分别为-3.30、-2.63和-2.70,均在1%水平下显著。结果表明,陆港通交易机制实施后,相对于非标的股票公司,标的股票公司高管减持后的超额回报显著下降,高管机会主义减持行为得到有效抑制,验证了假设H1a。

表3 陆港通与高管机会主义减持

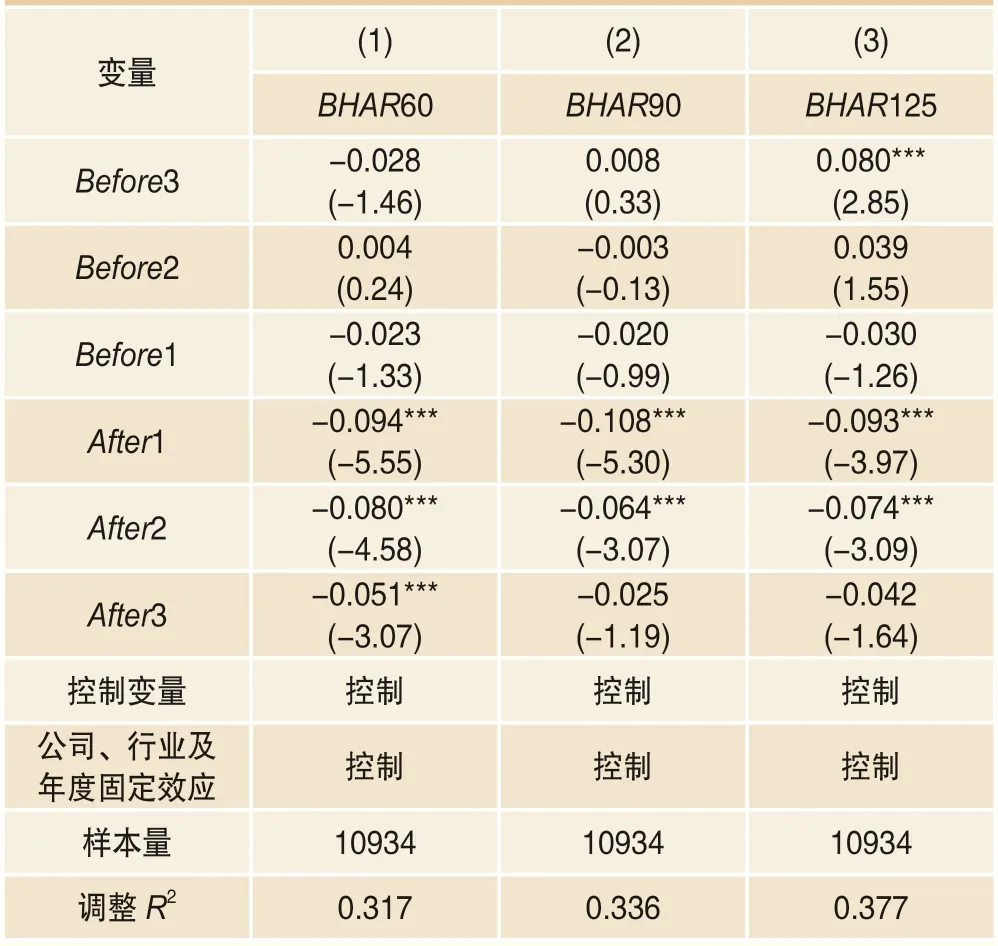

(三)平行趋势检验

为准确识别陆港通交易机制对高管机会主义减持行为的影响,双重差分方法要求处理组在没有接受处理之前应该与控制组具有一致的购买并持有超额回报时间变化趋势。为检验平行趋势假设,本文将模型(1)中的Treat替换为六个虚拟变量:如果陆港通交易机制开始实施之前第3年及之前(即t<=-3年)发生高管减持交易且公司股票属于陆港通标的时,则设定虚拟变量Before3等于1,其他为0;如果在陆港通交易机制实施之前第2年(即t=-2)发生高管减持交易且公司股票属于陆港通标的时,则设定虚拟变量Before2等于1,其他为0;如果在陆港通交易机制实施之前第1年(即t=-1)发生高管减持交易且公司股票属于陆港通标的时,则设定虚拟变量Before1等于1,其他为0;如果在陆港通交易机制实施之后第1年(即t=+1)发生高管减持交易且公司股票属于陆港通标的时,则设定虚拟变量After1等于1,其他为0;如果在陆港通交易机制实施之后第2年(即t=+2)发生高管减持交易且公司股票属于陆港通标的时,则设定虚拟变量After2等于1,其他为0;如果在陆港通交易机制实施之后第3年及之后(即t>=+3)发生高管减持交易且公司股票属于陆港通标的时,则设定虚拟变量After3等于1,其他为0。将模型(1)中的Treat替换为Before3、Before2、Before1、After1、After2和After3后,进行回归分析以检验处理效应的时间变化趋势。表4报告了回归结果,除列(3)Before3的系数显著为正外,其余Before3、Before2和Before1的系数均不显著,总体表明陆港通开通前,沪深股通标的公司BHAR60、BHAR90和BHAR125与非标的公司没有显著差异。在列(1)~(3)中,After1和After2的系数均显著为负。After3在列(1)显著为负,在另外两列虽不显著但仍然为负,不显著的原因可能是受到不可观测噪音的干扰,不影响总体回归结果,即陆港通开通后,沪深股通标的公司BHAR60、BHAR90和BHAR125显著低于非标的公司。由此可见,双重差分法要求的平行趋势假设得以满足。

表4 陆港通与高管机会主义减持:平行趋势检验

(四)作用机制检验

1.分析师关注

作为公司外部治理机制,分析师具有信息中介和监督管理层机会主义行为的双重功能。分析师通常拥有财务会计、金融以及市场运营等方面的专业背景,在信息搜集、信息处理、信息解读和信息传播上能力突出,能够提供丰富的企业特有信息,便于个人投资者和机构投资者理解与使用(Healy and Palepu, 2001)。信息中介功能不但能降低管理层与外部投资者之间的信息不对称,而且还有助于分析师发挥监督功能(Kim et al.,2019)。陆港通交易机制实施推动了中国资本市场国际化,同样有利于金融服务业开放,不仅会吸引更多具有国际化视野的分析师等信息专家参与到中国资本市场,而且会激励本土分析师提升专业技能,这将有助于公司信息传递,降低信息不对称,进而实现对高管机会主义减持行为的有效制约。由此可以预期,陆港通交易机制实施会提升分析师关注度,进而抑制高管减持回报。

对于分析师关注Ana,采用分析师跟踪人数加1后取自然对数进行度量。表5列(1)列示了分析师关注机制的检验结果。从结果可见,分析师关注Ana对陆港通Treat的回归系数为0.155,在1%水平下显著。这表明陆港通与分析师关注呈现显著正相关关系,陆港通实施后,标的公司受到更多分析师关注。总体结果证实,分析师关注是陆港通抑制高管机会主义减持行为的重要机制。

表5 作用机制检验

2.内部控制质量

作为新兴市场,陆港通交易机制实施后,大量香港投资者及其他境外投资者参与中国经济并分享经济发展的红利。香港投资者及其他境外投资者通常拥有国际化视野、丰富的专业知识和信息优势,他们的参与会改善中国公司治理水平(Gillan and Starks, 2003)。作为公司治理机制之一,内部控制的基本目标是合理保证公司财务报告与相关信息的真实完整,在公司高管之间形成权力制衡以制约高管的机会主义行为。既有研究发现,高质量内部控制可有效提高公司财务报告质量和信息透明度,降低高管与外部投资者之间的信息不对称(方红星和金玉娜,2011),保证企业在法律法规允许的框架内合法合规经营(毛新述和孟杰,2013)。而以往文献研究发现高质量内部控制可有效抑制高管机会主义减持行为(陈作华和方红星,2019)。由此可以预期,陆港通交易机制实施会提高上市公司内部控制质量,进而抑制高管减持回报。

对于内部控制质量IC,采用深圳迪博内部控制指数加1后取自然对数进行度量。表5列(2)列示了内部控制质量机制的检验结果,从结果可见,内部控制质量IC对陆港通Treat的回归系数为0.171,在1%水平下显著。这表明陆港通与内部控制质量呈现显著正相关关系,陆港通实施后,标的公司内部控制质量得以改善。因而,陆港通通过提升内部控制质量抑制高管机会主义减持行为的预期得以证实。

3.股价同步性

信息与股价动态变化联系紧密,股价是股票市场资源配置和投资者决策的信号。企业特质信息被资本化到股价中越多,则企业与投资者之间的信息不对称程度越低,股市越能高效地发挥资源配置功能。作为企业特质信息的度量方式,股价同步性度量了个股与市场同向移动的程度,股价同步性越低意味着特有信息能够更多更快地反映到股价中,公司信息环境也就越好。陆港通交易机制实施吸引了更多境外投资者投资中国资本市场,外国投资者丰富的国际投资经验和专业知识能够更及时将市场信息反映到股价中,提升了股价信息含量、降低了股价同步性并由此改善了企业信息环境(钟覃琳和陆正飞,2018)。因此,陆港通实施会降低股价同步性,信息环境的改善会抑制高管减持回报。对于股价同步性SYN,通过模型(3)提取调整R进行度量:

其中,r表示第j只股票w期的周回报率;r表示w期以流通市值加权计算的市场周回报率;r表示w期行业内加权平均周回报率;ε表示残差项。就个股而言,企业特质信息对股票收益冲击越大,收益率离中趋势越明显,残差也越大,回归方程(3)的调整R越小。1-R度量了企业特质信息流,但它介于0和1之间,为实证检验带来了复杂性,参照通常的做法,对R进行逻辑转换,如(4)式所示。SYN越大,则股价同步性越高。

表5列(3)列示了股价同步性机制的检验结果。从结果可见,股价同步性SYN对陆港通Treat的回归系数为-0.134,在1%水平下显著。这表明陆港通与股价同步性呈现显著负相关关系,陆港通实施后,标的公司股价同步性显著降低,表明公司信息环境得以改善。因而,陆港通通过抑制股价同步性进而抑制高管机会主义减持的预期得以证实。

(五)稳健性检验

1.内生性问题

前文回归结果尽管控制了公司固定效应、行业固定效应、年度固定效应以及相应的控制变量,但仍可能会受到内生性问题的干扰。为此,采用如下两种方法处理内生性问题。

一是安慰剂检验。将沪港通交易机制正式实施的时间2014年11月17日以及深港通交易机制正式实施的时间2016年12月5日分别向前平推2年或3年来设置处理组变量,运用虚拟的陆港通交易机制的实施时间进行安慰剂检验。这意味着检验中标的公司与非标的公司的设定与基本研究问题一致,仅是陆港通交易机制的实施时间向前平推了2年或3年。如果前文的基本研究结论是由标的公司与非标的公司之间不可观测的固有差异或其他同时发生的因素导致的,那么使用虚拟的陆港通交易机制的实施时间,也应得出相同的结论。表6中,对于陆港通交易机制实施时间平推2年或3年,Treat的系数值在列(1)~(6)中均不显著。安慰剂检验总体表明,标的公司与非标的公司之间不可观测的固有差异或其他同时发生的因素不会影响研究结论,研究结论是可靠的。

表6 安慰剂检验

二是PSM-DID。本文通过倾向得分匹配法(PSM)重新设定控制组样本,然后再运用双重差分法(DID)检验假设H1。对于倾向得分匹配法,首先,估计一个Logit回归模型,标的公司取值为1,非标的公司取值为0,匹配变量为公司市值Mv、净资产收益率Roe、营业收入增长率Growth、换手率Turnover。其次,选择1对1且不重复抽样、卡尺为0.01的近邻匹配。在匹配中,一方面,将陆港通交易机制正式实施前一年的数据作为样本筛选依据,即依据2013年和2015年的数据进行匹配;基于这一匹配,运用DID方法对假设H1进行检验,结果见表7列(1)~(3),发现Treat的系数值均显著为负。另一方面,对于沪股通标的公司,以2013年的数据进行匹配,并将深股通标的股票排除;对于深股通标的股票,以2015年的数据进行匹配,并将沪股通标的股票排除;然后将两组数据合并,再运用DID方法进行检验。结果见表7列(4)~(6),发现Treat的系数值依然均显著为负。两种方式匹配后的回归结果与前文保持一致,表明标的公司与非标的公司之间不可观测的固有差异或其他同时发生的因素不会影响研究结论,研究结论是可靠的。

表7 PSM-DID分析

2.高管减持回报的替代度量方式

借鉴吴育辉和吴世农(2010)以及朱茶芬等(2011)的做法,采用事件研究法中的市场模型(5)计算高管减持前后的超额回报率AR:

其中,R和R定义同前。R^为对减持前150个交易日至减持前31个交易日的R及R进行OLS回归得到的拟合值,实质为公司i在d日的理论收益率;α^及β^则为回归系数。计算得到高管减持后30个交易日、60个交易日和90个交易日的CAR,并将CAR取负值。将CAR替代BHAR进行回归分析,结果见表8。研究发现,列(1)Treat的系数为负但不显著,列(2)(3)Treat的系数分别在1%和5%水平下显著,总体表明陆港通对高管机会主义减持行为具有抑制效应。

表8 陆港通与高管机会主义减持(基于事件研究法)

3.控制减持新规的影响

2016年1月7日中国证监会发布了1号公告,自2016年1月9日起开始施行《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(以下简称《减持新规》)。《减持新规》要求大股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的百分之一,而且大股东须提前15个交易日预披露减持计划。2017年5月26日中国证监会发布9号公告,实施经修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,进一步细化了对内部人减持行为的监管。张程等(2020)发现,减持新规显著抑制了董监高减持的超常回报。因而,陆港通对高管机会主义减持行为的抑制效应可能来自减持新规实施的影响。为控制减持新规的影响并借此考察减持新规的施行效果,设置减持新规变量New_reg,以2016年为分界点,若年份大于等于2016年时,New_reg赋值为1,否则为0。将New_reg纳入模型(1)中重新回归,结果见表9。结果发现,Treat的系数均在5%或1%水平下显著为负,表明在控制减持新规影响的情况下,结论依然稳健。New_reg的系数均在5%或1%水平下显著为负,表明减持新规后高管减持的超常获利能力得到显著抑制,与张程等(2020)的结论是一致的。

表9 控制减持新规的影响

4.放松样本选择限制及其他稳健性检验

对于沪股通标的股票样本,保留2014年11月17日之后调入的样本股票;对于深股通标的股票样本,保留2016年12月5日后调入的样本股票。放松样本选择限制后,重新进行回归分析,发现Treat的系数全部显著为负(限于篇幅,检验结果略,下同),与前文结论一致,表明前文结论仍然是可靠的。

为保证研究结论的可靠性,本文还进行了如下稳健性检验:一是对于购买并持有超额回报BHAR的度量,本文将模型(2)中R替换为考虑现金红利再投资的基于流通市值加权法计算的综合日市场回报率,重新度量BHAR,并纳入模型(1)中进行回归,结果与前文一致。二是剔除2014年上海证券交易所上市公司和2016年深圳证券交易所上市公司的样本数据,重新回归,结论仍然是可靠的。

五、进一步讨论

本文对陆港通交易机制治理效应作进一步讨论。

(一)考虑产权性质的影响

高管减持行为引起了社会公众、媒体和监管机构的关注,高管将由此承担来自外部投资者和媒体施加的声誉风险和成本,以及潜在的法律制裁的风险(Gao at al.,2014; Dai et al.,2016)。除此之外,对于国有企业高管减持而言,还要承担较高的政治成本和政治风险。国有企业高管兼具“经济人”和“政治人”的双重身份(杨瑞龙等,2013),政治晋升机制是国有企业高管的重要激励机制。相对而言,非国有企业高管几乎没有政治晋升的条件。因此,国有企业高管较为注重维护个人声誉,更多考虑减持可能带来的风险与成本,在减持上较为慎重。因而,可以预期陆港通对高管机会主义减持行为的抑制效应在非国有企业更为明显。

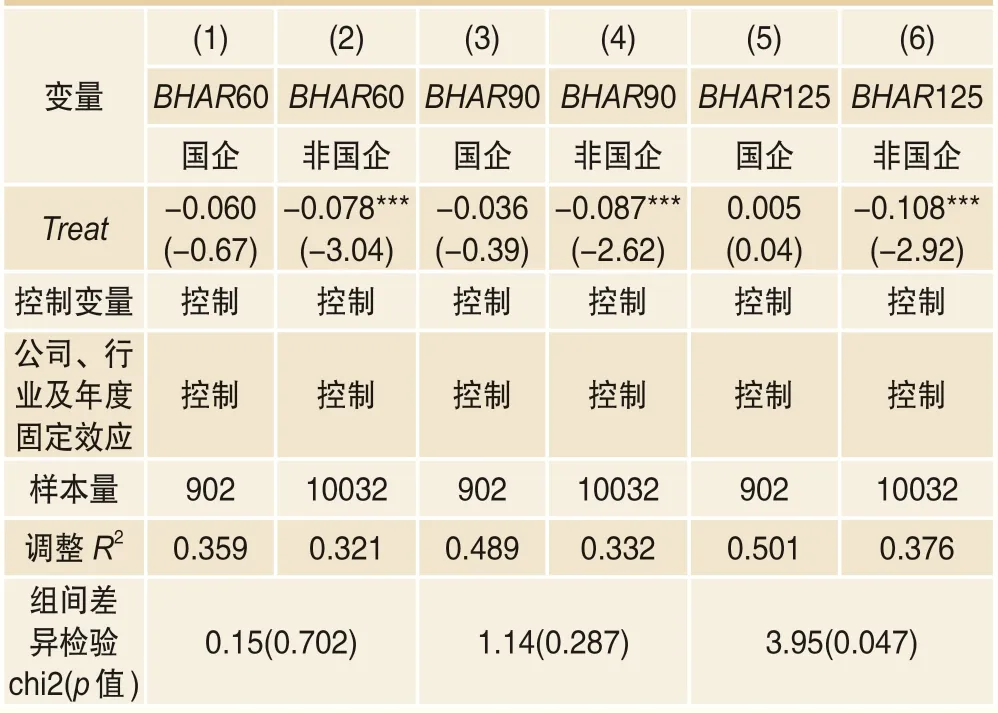

据此,将样本区分为国有企业子样本与非国有企业子样本进行分组检验。分组回归结果见表10,发现Treat的系数在非国企组均显著为负,在国企组均为负但不显著。但考虑到国企样本量相对较小,而且组间差异检验发现,Treat的系数在列(1)(2)以及列(3)(4)均没有显著差异,因此分组检验结果未验证本文的预期,陆港通对高管机会主义减持行为的抑制效应在区分国企与非国企的情况下,未呈现显著差异。

表10 产权性质的影响

(二)考虑盈余管理的影响

应计盈余管理是盈余管理中最常见的方法之一。通过加速收入确认或推迟费用确认,把未来期间的盈余挪用到当期,相应地未来期间的盈余低于当期盈余,即为正向盈余管理;抑或推迟收入确认或加速费用确认,把当期盈余推迟到未来期间,相应地未来期间盈余高于当期盈余,此即为负向盈余管理(McVay,2006)。股权类薪酬合约通常会授予高管期权或公司股份,会导致高管操控信息披露以管理股价(Aboody and Kasznik,2000);又因为股价能够快速反映操控性应计利润中的信息(Balsam et al.,2002),因而高管通过操控应计利润可以获取更多的交易回报(Aboody et al.,2005)。当公司前期通过操控应计利润进行负向盈余管理,即降低前期盈余以提高当期或未来期间盈余时,就为当期提供了制造好消息、控制好消息披露以提升股价配合高管择机减持的条件。据此,本文预期陆港通对高管机会主义减持行为的抑制效应在前期操控性应计利润为负时更显著。

依据高管减持前一年操控性应计利润Da是否大于0,将样本区分为两组,负向盈余管理组和正向盈余管理组,据此进行分组检验。结果见表11,发现在负向盈余管理组,Treat的系数均显著为负,在正向盈余管理组,Treat的系数均不显著。组间差异检验发现,Treat的系数在两组间差异显著。结果表明陆港通对高管机会主义减持行为的抑制效应在公司前期盈余管理为负时更显著,陆港通交易机制起到了“雪中送炭”效果。

表11 基于盈余管理方向的分组检验

六、结论与启示

当前学术界对资本市场开放经济后果从多角度展开了研究,研究结论仍存一定的分歧。为此,本文研究了资本市场开放对高管减持回报的影响。研究发现,陆港通交易机制实施之后,相对于非标的股票公司,标的股票公司的高管通过减持交易获取的超额回报显著下降,高管机会主义减持行为得到有效抑制。机制分析发现,分析师关注、内部控制质量和股价同步性是陆港通抑制高管机会主义减持行为的重要机制,表明陆港通交易机制实施吸引了更多信息中介参与到中国资本市场,公司信息环境、内部控制质量也得到了改善,陆港通治理效应的传导路径得到部分证实。进一步研究发现,陆港通对高管机会主义减持行为的抑制效应在公司前期盈余管理为负时更显著,陆港通发挥了“雪中送炭”的治理效果;但抑制效应在区分国有企业与非国有企业的情况下未出现显著差异。本研究总体表明,陆港通具有显著的外部治理效应,不但拓展了资本市场开放经济后果的研究,还为类似沪港通、深港通等资本市场开放政策的进一步推行提供了理论依据和经验支持。

本研究的启示如下:一方面,积极推动类似陆港通的资本市场进一步开放政策的实施,充分利用资本市场开放对微观企业治理的提升效应。陆港通交易机制的实施,吸引了更多境外投资者投资中国股市,对具有国际化影响力的会计师和分析师等信息专家的需求也相应增加,他们的参与能够提升信息传递效率,改善公司治理水平和信息环境,降低高管的私有信息优势,从而对高管机会主义行为形成有效约束。另一方面,积极塑造规范高管减持行为的外部治理环境。鼓励更多专注于中国长远发展的境外投资者、会计师和分析师参与中国资本市场,允许他们与本土市场参与者展开合理、有序的良性竞争,为公司高管营造压力与动力并存的外部治理环境,有助于规范高管减持行为,维护中国资本市场健康稳定发展。 ■