中国特色新型智库研究全景

何巧源

摘要:[目的/意义]中央层面提出“建设中国特色新型智库”这一重要目标已有多年,有必要对中国特色新型智库研究的进展进行全面梳理,从而为转型期的智库建设和发展研究提供参考。[方法/过程]本文以中国特色新型智库元年为研究起点,运用CiteSpace分析工具,对中国特色新型智库研究脉络进行梳理,并结合知识图谱和研究文献分析,获知目前研究的热点与前沿。[结果/结论]研究发现,我国新型智库研究热点主要分布在新型智库建设、智库知识服务功能、智库与治理研究三大方面,研究前沿则集中于媒体智库、智库产品和兰德公司三个方向。总体来看,我国智库研究对微观范畴的问题缺乏深入探讨。未来智库研究应结合多样化的方法,探究地方性智库建设、民政智库建设可行性方案,推进数字信息化在智库知识服务中的应用,深挖多元协同合作治理方式。对于领先的研究,也应兼顾智库理论和实践的并进,使智库研究有效对接现实需求。

关键词:中国特色新型智库 CiteSpace 智库建设 热点前沿

分类号:C932

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2022.02.04

1 前言

纵观我国智库研究发展的历程,结合不同时期产生的文献数量来看,我国智库研究经历了萌芽起步、初期探索、飞速发展与改革转型阶段[1-3]。至于时间段的划分,学术界尚未形成统一的定论,根据学者们对智库发展得出的知识图谱和研究趋势的判断,可以肯定,我国智库研究的飞速发展是自2013年以来国家一系列相关政策的出台予以引导的结果。故有学者通过分析研判认为,2013年是公认的“中国特色新型智库”的元年[4]。

最初,我国智库理论的兴起主要借鉴了国外的经验,但在推进我国智库建设的过程中,一条适合我国智库发展的道路,更有益于智库在各领域中凸显其智力支柱的作用。胡鞍钢曾在清华大学国情研究院“建设中国特色新型智库”研讨会上,从国际竞争、国内发展需求、党和国家决策需要三个方面论述了我国为何要建立中国特色新型智库;同时,胡鞍钢还指出,在中国问题研究上,不要迷信西方智库,已有事实证明西方智库所预测的有关中国综合国力占比的数据与事实相悖[5]。怎样的智库才称得上是中国特色新型智库?中国在新型智库建设和有关问题的研究上已经走了有多远?经过学者们近九年的探讨,学术界已形成了相当丰富的研究成果。本文将采用CiteSpace分析工具呈现中国特色新型智库研究进展图,来观察国内智库研究全貌。

众所周知,广义上的智库研究,既包括学术界中与智库有关的研究,也包括智库机构所从事的研究。前者指的是学术研究成果,后者是指机构产出成果。而狭义上的智库研究仅指前者或后者。本文对中国特色新型智库研究全景进行的分析,仅包括学术科研成果,更多的是狭义上的研究。智库机构所从事的研究主要是应用研究,不一定以科研论文的形式呈现,而学术界现有研究或可侧面反映智库机构的情况。

2 中国特色新型智库的概念与特征

2.1 中国特色新型智库的概念

“智库”,简而言之,是指由一群智者组成的组织,旨在提供思想和智慧产品。按照胡鞍钢的释义:智者是指在某一方面既热爱又擅长的人,而智库是指一种集理念、思想、创新、知识和主意,并以产出为主的组织[6]。更确切地说,智库是一种拥有独立的研究人员和经费来源的研究组织,采用科学的理论和研究方法对某些重要领域的重要问题进行研究,最终运用其研究成果影响政策的制定[7]。关于中国特色新型智库的概念,我国学者主要从三个方面来理解。一,根据专有名词的固有属性进行阐述,分为“中国特色”和“新型”两个维度,前者凸显智库的研究立场、问题视角[8],后者体现智库的建设方式、成果形式和研究方法等[9-10]。也有学者进一步拓展了其丰富内涵,从中国特色新型智库的“特”“新”“库”“辩”四个层面理解释义[11]。二,从政治属性层面进行定义,即强调党的领导,强调坚持中国特色社会主义下多元智库的共同发展,以为党和政府的决策咨询及经济社会发展服务提供智力支持[12]。这一层面所阐释的涵义缺乏深层次的分析,“将中国智库的特色视为中国特色社会主义道路的理所当然”,按照西方学者对智库的评价标准,中国智库的特色可能不易被国际所接受和认可[13]。三,从其功能特色进行阐述,即所谓的中国特色新型智库是一种以体现“服务”为根本出发点的非营利性机构,极具时代特色和历史使命感,旨在为人民的根本利益服务,为社会主义政治建设服务,最终体现为党和国家科学决策提供政策咨询服务[14-15]。本文认为,“中国特色”是中国特色新型智库区别于西方国家智库或传统智库最重要的定性词汇,故中国特色新型智库的概念应从“中国特色”的含义出发来把握,接着才是寓意其中的政治属性及所具备的功能特性。

2021年3月22日,习近平总书记在福建朱熹园考察时指出:“如果没有中華五千年文明,哪里有什么中国特色。”华夏五千年文明承载了中华民族的精神基因,繁衍了为国为民的家国情怀,“一方水土养一方人”,生长于这片土地的中国人,其血脉中就被注入了那深厚的文明基因。由此可见,“中国特色”是经华夏文明孕育而独有的、扎根于本国土壤,独具民族文化底蕴的特定词汇。从这一层面而言,中国特色新型智库中的“中国特色”突出了国家意蕴,那么现代智库便不再是一般智库,而是国家智库,不是简单的知识库,而是多元的智囊团,不是引进来的初期智库,而是内生的新型智库。就扎根文明而言,“中国特色”代表了中国格局,代表了坚持“以民为本”作为一切问题的根本出发点,代表了以服务国家、社会发展为重要目标。因此,中国特色新型智库是指由一群拥有创新理念、智慧知识的复合型人才组成的组织,其立足于本国制度和优秀文化,积极探究问题解决方案,并以较强的服务意识为社会发展、国家治理、国家外交等建言献策。中国特色新型智库的特性在于追求对内与对外协调发展的统一。一方面,是对外的发展。拥有中国特色的新型智库竭力打造智库强国,以增强中国在世界的话语权、全方位地提升我国国际影响力为重要动力,其根本目的是提升国家的软实力。另一方面,是对内的发展。中国特色新型智库要从“以人为本”的根本要义出发,对政治、经济、社会、技术、文化发展等出现的重要问题把关就诊,为党和政府提供智力支持,以助力国家提升政府决策的硬实力。

2.2 中国特色新型智库的特征

过去中国智库的建设有的是基于西方智库的研究中发展起来的,出现了许多问题,如外部环境难以支持智库建设发展,没有健全的法律制度,发展定位不够明确,内部管理体制机制不适应发展需要,资金供给不透明等[16]。中国特色新型智库的建设就是要摒弃以往的缺陷,从而呈现出截然不同的风貌,故要具备“特”“专”“新”“优”等鲜明特色[5]。第一,在指导性的制度层面,必须立足中国特色社会主义制度,坚持中国共产党的领导;第二,在能力建设方面,拥有深厚的理论基础储备,具有较强的思想力、话语能力、适应环境的能力以及研判国际动态的能力[17];第三,在决策咨询方面,以问题为导向,始终服务于国家社会需要,整合智力资源,并进行科学决策[18-19];第四,在项目供给方面,讲究公开透明和科学统筹;第五,在成果展现和转化方面,专家联系紧密,有明确的采购标准,又有科学合理的成果转化和推销手段,成果转化及时,转化方式多样,且兼顾数量和质量;第六,在人才培育和使用方面,以复合型人才为主,为其建立宽松的话语表达环境,并利用政治权威培养智库研究主体的价值取向和责任意识,合理引导智库发展方向[16];第七,在智库评价方面,评价激励机制科学合理,评价体系多元化。

3 数据来源与总体分析

前文提到2013年是中国特色新型智库的起始年,本文主要关注中国特色新型智库研究全景,故以2013年作为本文研究数据收集的起始年份。研究中,主要以CSSCI期刊(含扩展版)收录的文献为主要数据来源,将检索值设置为“主题”+“关键词”+“篇名”+“摘要”=“新型智库”+“特色智库”(除了主题不可选择外,均设定为“精确”),将发表时间范围设定为2013—2021年(检索时间为2021年10月1日),共获得1,388条检索结果,经过人工筛选,剔除书评、简介、通知及与会议有关的纪要、综述、讲话、报告等,最终获得939条有效文献。

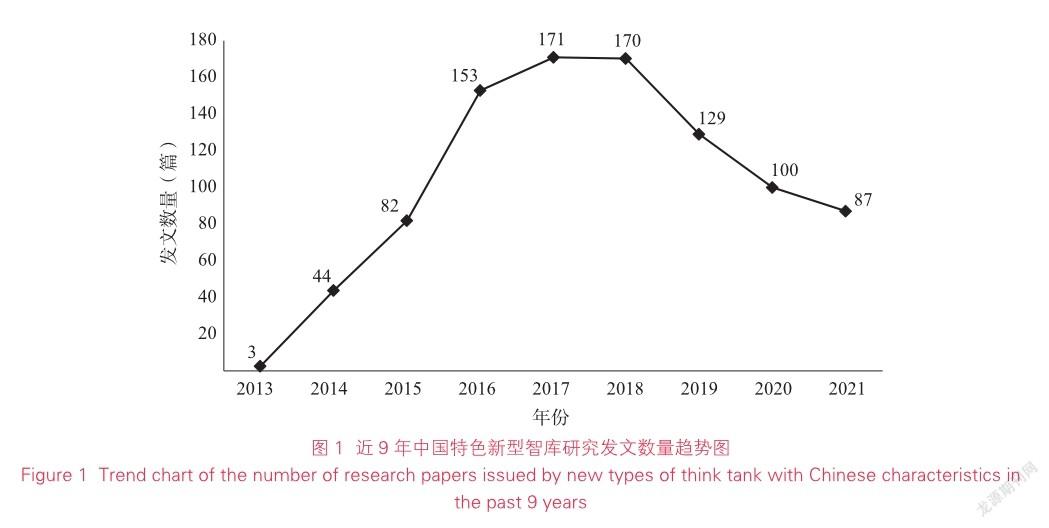

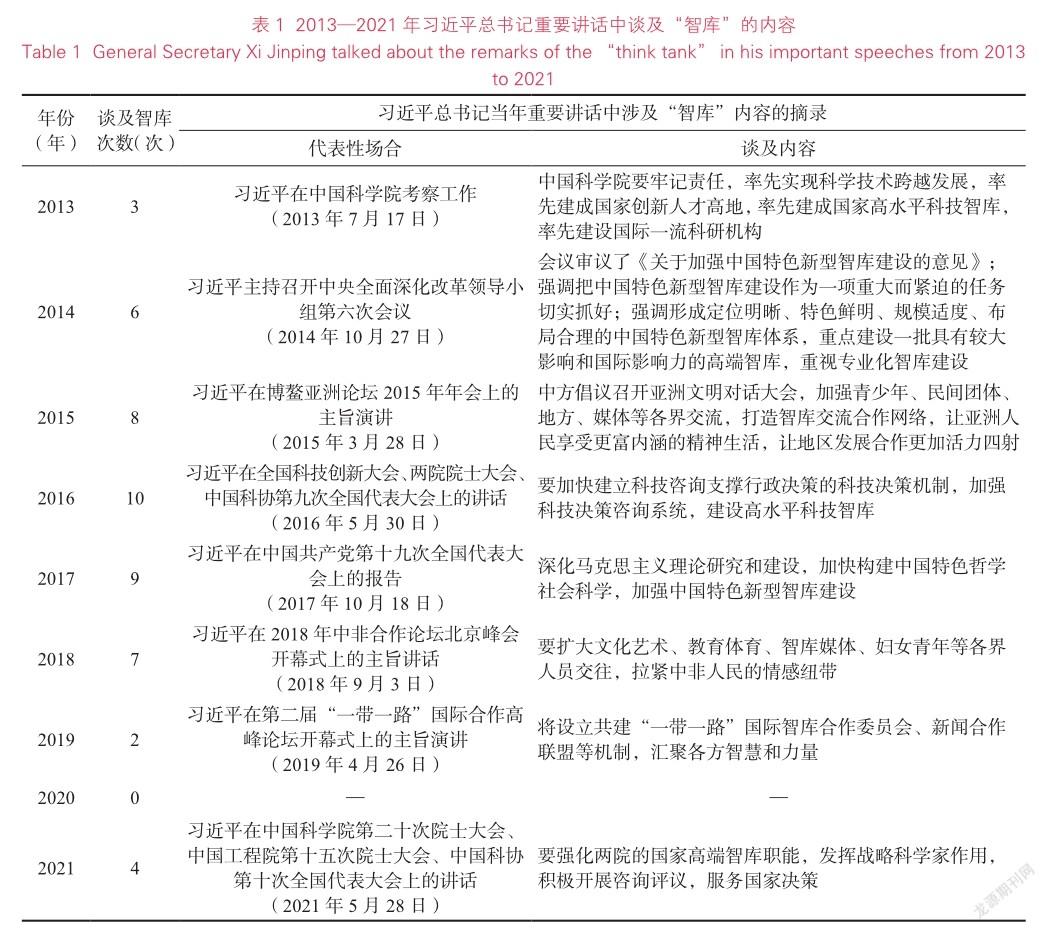

3.1 近9年中国特色新型智库研究论文数量分析

图1呈现了近9年国内关于中国特色新型智库研究发表论文数量的趋势。在2013—2017年间,国内智库研究发文数量急剧上升,中国特色新型智库研究的热度只增不减;在2018年后,发文数量才出现了下降的趋势,不过国内对于中国特色新型智库研究的热度仍然乐观。结合2013—2021年习近平总书记重要讲话内容,本文发现关于“智库”的发言共有50次①。由表1可知,2013年以来,国家领导人频频提及“建设中国特色新型智库”,这也是我国智库研究发文数量水涨船高的主要原因。其中,2016年提及“智库”的次数较多,这便解释了为何2016年涌现了大量与智库研究有关的文献,再加上经过前几年的探索,中国特色新型智库的研究已迎来了其蓬勃发展的时机。然而,在2016—2017年,国内智库研究发文增速有所减缓,笔者经过查阅资料发现,在2016年5月17日的哲学社会科学工作座谈会上,习近平总书记指出当时国内智库研究存在着重数量、轻质量的问题。2017年后,中央领导人多次强调需加强智库间的合作与交流。从现阶段智库研究进展来看,国内对中国特色智库研究可能更趋于深入化、精细化和合作化。

3.2 关键词共现图谱分析

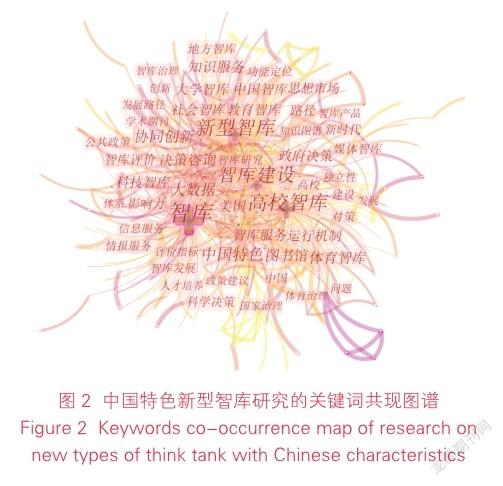

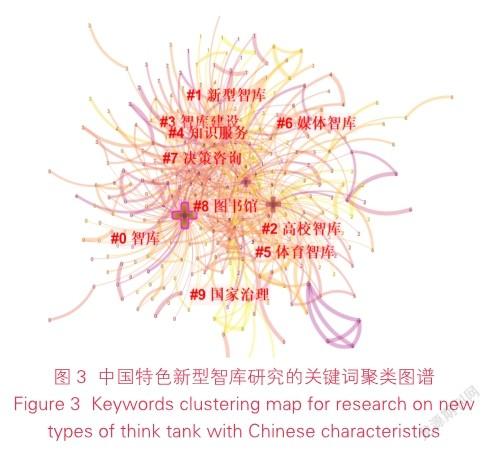

图2是关键词共现图谱,呈现了自2013年以来我国智库研究的主要方向。图2中节点(十字形)的轮廓越大,说明该关键词出现的频次越高;节点之间的连线表示两个关键词共同出现的情况,线条越粗,说明共同出现的次数越多。为了更加直观地表达智库研究的模块,本文通过聚类分析(见图3),获得了9个主题:新型智库、高校智库、智库建设、知识服务、体育智库、媒体智库、图书馆和国家治理。其中,序号越小,说明该主题的关键词成员越多,且关键词间的关系联系紧密。由于“智库”作为本文的主要研究对象,因而其汇聚的关键词成员最多。

3.3 突现词分布分析

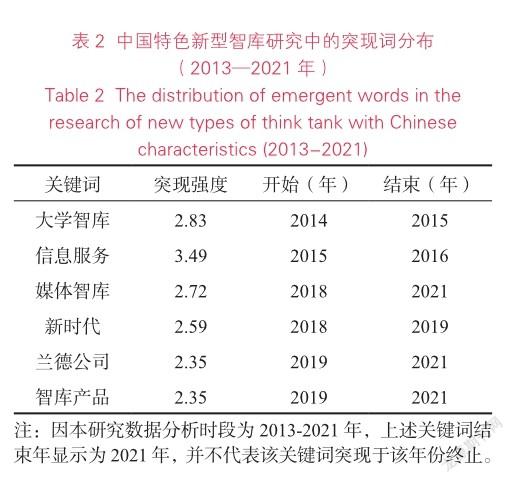

从突现词分布情况(见表2)来看,中国特色新型智库研究前沿经历了从大学智库、信息服务,到新时代、媒体智库,再到兰德公司、智库产品的演进过程。“大学智库”是2014—2015年的新兴前沿,突现的时间最早。在2015年,“信息服务”兴起,且突现强度最高,成为2015—2016年特征较为明显的研究前沿。随后,“新时代”成为了2018年研究的前沿背景;与此同时,“媒体智库”兴起,且至今仍处于前沿研究领域。目前“兰德公司”和“智库产品”成为智库研究的前沿方向。

4 研究热点与评析

通过关键词共现图谱和聚类图谱分析,可以直观地了解到关于中国特色新型智库研究的几大主题。本文系统地梳理了数据库中的文献,以再次确认国内“智库热”兴起以来的研究热点,并将此概括為新型智库的建设、知识服务功能的研究、智库与治理的研究三个方向。

4.1 关于新型智库的建设

随着中国特色新型智库提上国家发展战略议程,国内对新型智库建设的研究热度持续不断,有“你方唱罢我登场”之势,然而国内智库建设研究“量多质乏”的问题仍值得学术界深入探讨。总体来看,近年国内对新型智库建设的研究分为两大层次。一,对从“无”到“有”的新型智库建设的思考,催生了各类新型智库。首先,是关于新型智库建设的指导思想和理论框架的研究;其次,是功能定位、目标导向、路径选择的辩证思考[20-21];最后,是各类主体智库建设的认识探究,诸如地方社科院智库建设[22]、高校图书馆信息智库建设[23]、体育智库建设[24]、教育智库建设[25]、出版业新型智库建设[26]、中国特色艺术智库建设[27]、电子智库建设[28]等不同主体类型的智库建设探析,由此引发了大量关于各类型智库建设的思考。二,关注从“有”到“优”的新型智库建设的探讨,促进了不同角度的理论创新。国内智库建设研究主要围绕协同创新[29]、国际化建设[30-31]、市场需求及资源配置[32-33]、科研管理和决策咨询需要[34]、大数据时代[35]等视角,这些研究不仅关注智库内在建设的调整、结构的优化,也注重智库建设的外部环境。其中,较多学者的研究通过分析高校智库、媒体智库和体育智库建设过程中存在的问题和面临的困境,就智库建设的理念内涵、能力构建、区域发展、联盟成员、运行机制、服务过程和智库信息传播等提供意见和建议。

综上所述,我国关于新型智库建设的热点研究已形成了多元的视角,大多学者均注意到智库建设面临的内部结构与外部环境的问题,但需注意在研究过程中应尽量避免研究的重复和成果的扎堆。不同类型智库建设中的现状、问题和优化路径主要是从宏观或中观层面来论述,而且得出的结论大同小异,难以形成具备实际指导意义的研究成果。在未来智库建设的研究中,建议更加精细化和足够“接地气”,关于现有基层问题和民生工程面临的现实难点,可考虑把焦点放在地方性智库建设和民政智库建设的可行性方面,依据个案研究、调查研究,来探析实际操作的可能性,既要注重智库建设的质量,也要注重具体运作功能机制和实际效果水平。

4.2 知识服务功能的研究

新型智库主要发挥知识服务功能的作用,而在知识服务的內容中,决策咨询的需求远远大于其他需求,因而常常看到决策咨询在知识服务研究工作中被提及。事实上,在我国智库研究工作的开展中,有关于智库知识服务功能的研究大致围绕四个方面。其一,面向智库型图书馆知识服务的研究。2015年,黄如花等[15]抓住了图书情报机构转型的机遇,率先分析了作为知识存储和传播媒介的图书情报机构在服务新型智库建设中的可行性。由此学者们开始了以图书馆参与服务智库建设的学术性探索,如智库型图书馆知识创新[36]、图书馆知识服务方式[37]、图书馆参与智库建设需求分析以及智库体系建设[38-39]。其二,面向出版智库知识服务的研究。出版智库是知识供给和传输的新型业态,其重心功能在于知识服务,因而知识服务也是出版智库研究的热切关注点。传统出版社在探索与智库建设融合发展的路径中,注重从知识出版向知识服务的转变[40],在科技专业出版智库业务的开展中,也以知识服务作为出版智库未来深入研究的方向[41]。目前,从我国出版智库知识服务的不足之处来看,亟须融入多学科的理论知识来构建知识服务的创新模式和保障机制[42]。其三,面向数据信息化视域的知识服务研究。在推动智库知识服务功能有效实现的过程中,数据驱动成为其中一个重要方式,运用大数据思维和大数据技术分析,能通过优化智库知识服务环节,实现精准型、主动型和客户自主型知识服务[43]。现有智库数据思维下的知识服务研究热点,主要体现在新型科技智库和图书馆新型智库的知识服务体制机制的思路构建,具体聚焦于服务流程创新、路径创新和服务体系创新[44-45]。其四,面向“知识资源-客户需求”逻辑的知识服务研究。知识资源是智库与市场建立联系的要素,智库知识资源的产出、利用和增值构成了知识经济时代下一个重要的核心问题。要使智库知识资源实现更优的知识化服务,目前学界主要关注了智库知识服务能力体系的构建[46]、基于语义关联的智库资源知识组织体系的构建以及面向用户需求的智库服务方式和发展路径的研究[47-49]。由此可见,基于智库知识服务功能的研究主要集中在智库型图书馆和出版社智库,这两种类型智库在知识服务研究方面已相对成熟,未来在探究其他智库知识服务功能时也可借鉴两者成熟有效的经验;在以知识服务为关注点的研究中,信息化视域、市场思维仍是研究导向;另外,事关国家发展大局的数字经济也应成为智库完善知识服务功能的重点关注方向。

4.3 关于智库与治理的研究

中国特色新型智库是国家治理体系的重要组成部分,学术界着重关注新型智库在国家治理能力现代化过程中所发挥的作用。

一方面,智库作为一种组织,拥有组织的特性及其要实现的功能目标,故在智库建设与发展中同样注重智库的内部治理和外部治理。目前,国内学者研究发现,智库存在的问题集中体现在组织架构与运作机制、人才素质培养、人才流动机制、研究成果质量、智库评价体系等内部性问题,以及政府部门重视程度不够、制度性保障缺失、运作经费管理制度不完善、市场竞争需求机制不充分、行业中介作用缺失等外部性问题[50-52]。内部治理是指要针对智库本身存在问题进行治理,不断完善智库内部治理体系,提升治理能力;外部治理则是指对智库构建、运行和发展形成影响的市场环境秩序进行规范,并创建使智库高质量发展的制度环境。关于智库治理要素,学者主要从治理主体、治理机制、治理资源、治理形式、治理规则和治理实现手段等方面进行了研究分析[53-54]。通过对智库内外部问题和治理要素的分析,许多学者基于协同共治理念,提出多方参与、共同管理的思路[55-56];也有学者认为治理需从“内与外”“堵与疏”“防与治”“单与群”等方面权衡考量,推进搭建多类型人才聚集平台、完善内部管理机制与外部产业竞争环境和法制环境,做到法制力量的有效监管,正确选择智库产品,并规范各类型智库间的竞争合作关系[57]。

另一方面,智库作为国家治理体系中的重要组成部分,具备着推动国家治理能力现代化的使命。我国学者主要基于广义上的国家治理中智库的发展定位进行研究,涉及公共治理、社会治理、地方治理各个领域。智库在与国家互动过程中,其研究主要面向国家发展规划及发展中出现的各种问题,因而新型智库治理作用的发挥需紧密结合党政决策咨询制度,确保智库产品的科学、合理、有效,以供国家决策体系参考;同时,智库也依赖国家对智库的引导性规划和制度支持,因此,智库对于国家来说是依赖和供给的关系,而国家对于智库则是有效需求与主导的关系[58]。此外,有学者认为智库与公共治理的关系,更像是内在契合与耦合共进[59]。事实上,无论是公共治理,还是社会治理和地方治理,大多数的学者认为都智库凭借其知识资源、知识管理,在现实治理问题困境、多元主体利益博弈上,提供有效的解决方策,发挥重要协调作用,最终引导公共利益的实现[60-61]。总体来看,对于智库参与治理方面,国内研究显得疲软,常常停留在针对智库本身内外部治理的缺失提出自己的政策建议,但在具体治理领域,智库如何发挥其功能作用亟须进一步探讨。例如,在公共治理、社会治理和地方治理层面,显然研究不够深入;多元协同合作治理,有待深究其中的可行性方案;质性研究较多,实证研究较少,方法的运用尚待进一步挖掘。

5 研究前沿评析与展望

近年来,在“媒体智库”“兰德公司”和“智库产品”三大模块研究中,衍生了许多前沿的思考和讨论。

首先,“媒体智库”是继“大学智库”之后具有巨大影响力的新型智库,在中国逐渐走向世界舞台中央之际,媒体智库成为发出“中国之声”的重要媒介。媒体在智库化建设进程中既有国家政策环境的支持,又有其本身积累的数据和信息文本的支撑,并且媒体平台具有社会决策咨询、信息传播和舆论引导的功能,使得媒体智库研究水平在短期内得到飞速发展[62]。然而,媒体智库在演进过程中存在地域性整体不均衡、发展水平存在差异、运作机制复杂等问题,尚待解决[63]。在未来,打造媒体智库仍是大势所趋,随着云技术、大数据等新兴技术的嵌入,媒体智库可实现对舆情信息的跟蹤、分析与传播,其在辅助政策决策上发挥作用的时效最短,结果也立竿见影。

其次,从中国特色新型智库走向国际化的定位来看,塑造中国智库的国际形象,争夺国际话语权,亟须向走在国际前沿的智库学习取经。“兰德公司”是国际智库的标杆,拥有完善的组织结构、智库数据体系和信息保障体系,是支撑其提供高质量政策咨询服务的重要原因。在信息化和全球化的时代,打造我国新型高端智库,迫切需要借鉴国际一流智库的经验。现今,我国对兰德公司进行研究的内容主要包括智库网站影响力、智库数据体系、信息保障体系、人才吸引和储备机制、基于微观事务分析的运作机制和研究方法等[64-66]。总而言之,要提高中国特色新型智库的国际影响力,不能缺少对国际问题的研究,在学习他国智库建设经验的同时,也要增强基于本土文化、媒体、科技等领域建设智库的自信,经过多学科优势的结合,塑造具有中国特色的国际智库形象,构建自身智库的品牌优势。

最后,从市场思维来看待“智库产品”方向的前沿研究问题。智库存在的意义在于知识服务和决策咨询,并通过提供智库产品来实现其服务价值。在市场运作中,智库产品的生产、传播、营销等运作环节是提升智库产品质量和产品影响力的关键节点。我国智库产品研究的热点前沿体现在产品认知质量管理、对受众基于产品质量反应的评价分析、产品传播途径、保障策略、产品利用率等方面[67-69]。产品是市场永恒不变的话题,高质量的智库产品是经济实力的表征,也是争取话语权的重要手段。未来对智库产品进行研究应在了解社会、政府、市场等主体需求的基础上,探索各类型智库如何提供优质的智库产品,以及在市场机制运作下智库产品的营销推广手段。

6 结语

根据中国特色新型智库的热点研究和前沿研究,我国智库在发展过程中已形成了相对系统的知识体系和结构脉络,但从国内智库建设发展和智库国际影响力来看,我国智库研究仍任重道远,不论是智库内部结构还是外部环境,都需要学者进行纵深的分析和探索。市场上流行一种说法——“潮流是一场反刍”,前沿问题的研究,可能也会重新聚焦已兴起过的热点话题,如信息技术嵌入智库建设研究。另外,在公共管理众多领域中,对社会力量的呼声越来越高,从中国特色新型智库研究的关键词共现图谱与聚类图谱来看,关于社会智库的研究并未获得足够重视。诚然,在高校智库异军突起之后,社会智库发展似乎相形见绌。具有一定市场主体特征的社会智库,在市场中的定位、运作方式和功能作用,值得进一步探讨。总之,未来智库研究应聚焦微观领域问题,兼顾横向的拓展与纵深的发展,实现智库研究理论与实践的并进,期待不久的将来能看到中国特色新型智库百花齐放的场面。

参考文献:

[1] 肖文芳, 文庭孝, 姜坷炘. 基于文献计量的我国智库研究进展分析[J]. 数字图书馆论坛, 2016(7): 40-44.

[2] 任恒. 国内智库研究的知识图谱:现状、热点及趋势:基于CSSCI期刊(1998—2016)的文献计量分析[J]. 情报科学, 2018, 36(9): 159-166.

[3] 张梦晨, 武音璇. 论中国特色新型智库的国际影响力:历史、现状与未来[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(2): 15-23.

[4] 甘琳, 李刚. 国家政策与学术前沿的嬗变: 2016年前后智库研究文献的比较分析[J]. 图书情报知识, 2020(1): 63-73, 93.

[5] 胡鞍钢. 建设中国特色新型智库: 实践与总结[J]. 上海行政学院学报, 2014, 15(2): 4-11.

[6] 胡鞍钢.建设中国特色新型智库[J]. 清华大学教育研究, 2013, 34(5): 1-4.

[7] 王科, 桑学成. 中国特色新型智库建设的现实困境与路径构建[J]. 学海, 2021(3): 197-204.

[8] 姜朝晖. 中国特色新型高校智库: 内涵、特征及定位[J].高校教育管理, 2016, 10(2): 55-60.

[9] 王方. 中国特色新型智库的内涵、建设实践及着力点研究[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(1): 36-41.

[10] 孙蔚. 国家治理视野下的中国特色新型智库[J]. 中共中央党校学报, 2014, 18(4): 65-68.

[11] 刘德海. 中国特色新型智库协调发展研究: 兼论江苏新型智库体系建构[J]. 南京社会科学, 2014(12): 1-7, 14.

[12] 李国强. 对“加强中国特色新型智库建设”的认识和探索[J]. 中国行政管理, 2014(5): 16-19.

[13] 朱旭峰. 构建中国特色新型智库研究的理论框架[J].中国行政管理, 2014(5): 29-33.

[14] 孙蔚, 杨亚琴. 论习近平智库观与新时代中国特色新型智库的理论范式[J]. 南京社会科学, 2018(9): 1-7, 17.

[15] 黄如花, 李白杨, 饶雪瑜. 面向新型智库建设的知识服务: 图书情报机构的新机遇[J]. 图书馆, 2015(5): 6-9.

[16] 胡锐军, 宝成关. 创建中国特色新型智库: 完善智库建设七项机制[J]. 人民论坛, 2013(35): 24-27.

[17] 隋广军. 改革的复杂性需要新型智库[J]. 改革, 2014(5): 17-19.

[18] 宋魁. 对发展民间特色智库的几点建议[J]. 学术交流, 2015(10): 75-76.

[19] 方茜. 基于系统理论的中国特色新型智库影响力评价及特征分析[J]. 经济体制改革, 2018(2): 164-171.

[20] 张江河. 对中国特色新型智库建设的辩证思考[J]. 东南亚研究, 2015(4): 106-112.

[21] 宋文婷, 贺天平. 中国特色新型智库建设: 动因、主体及路径选择[J]. 科学技术哲学研究, 2015, 32(2): 106-109.

[22] 崔树义. 论地方社科院智库建设中的三大关系[J]. 社会科学管理与评论, 2013(2): 98-103.

[23] 吕长红, 陈伟炯, 梁伟波, 等. 高校图书馆信息智库构建研究: 以上海海事大学图书馆为例[J]. 新世纪图书馆, 2014(2): 39-42.

[24] 刘盼盼. 体育智库建设与体育治理体系和治理能力现代化[J]. 体育学刊, 2015, 22(1): 19-22.

[25] 刘国瑞, 王少媛. 推进省级教育研究机构向教育智库转型的若干思考[J]. 现代教育管理, 2014(4): 1-7.

[26] 魏玉山. 关于出版业新型智库建设的思考[J]. 科技与出版, 2017(1): 4-6.

[27] 范丽甍. 新时代中国特色艺术智库建设之总体思考[J].艺术百家, 2019, 35(4): 70-75.

[28] 张云昊. 电子智库: 何以可能与何以所为[J]. 科研管理, 2013, 34(6): 146-151.

[29] 朱庆葆. 以协同创新推进中国特色新型智库建设: 中国南海研究协同创新中心建设谈[J]. 中国高校科技, 2014(4): 21-23.

[30] 桑莱丝. 特色新型智库国际化建设路径[J]. 中国高校科技, 2018(9): 61-62.

[31] 樊春良. 思想创新与智库国际化[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(2): 8-14.

[32] 王莉丽. 中国智库思想市场的培育与规制[J]. 中国人民大学学报, 2014, 28(2): 83-88.

[33] 徐宁. 智力资源的数据化开发利用与新型智库建设[J].图书与情报, 2020(3): 25-26.

[34] 赵斌. 建设新型智库背景下科研管理的思考[J]. 行政管理改革, 2017(5): 50-53.

[35] 陈潭. 从大数据到大智库: 大数据时代的智库建设[J].中国行政管理, 2017(12): 42-45.

[36] 庞莉, 赵豪迈. 供给改革思路下智库型图书馆与创客空间结合的知识极化机理研究[J]. 图书馆论坛, 2018, 38(6): 16-23.

[37] 费晶. 面向新型智库建设的高校图书馆服务与发展研究[J]. 图书与情报, 2017(1): 116-118, 73.

[38] 庞莉. 智库型图书馆知识服务的需求分析及优化策略[J]. 图书与情报, 2018(4): 105-110.

[39] 郑敏. 高校图书馆参与智库体系建设的对策研究[J].图书与情报, 2019(5): 89-92.

[40] 王圆圆. 从知识出版到知识服务: 高校学报与智库建设融合发展路径探析[J]. 科技与出版, 2020(4): 68-72.

[41] 刘九如. 科技专业出版智库的业务重点及未来走向[J].出版广角, 2020(4): 11-13.

[42] 刘春艳, 廉强. 我国出版智库知识服务创新模式及其保障机制研究[J]. 科技与出版, 2020(11): 122-127.

[43] 申静, 杨家鑫. 数据驱动的智库知识服务流程优化[J].图书情报知识, 2021, 38(4): 114-124.

[44] 戎军涛, 李华, 乔伟荣. 数据与智慧双轮驱动下的新型科技智库知识服务机制研究[J]. 图书馆, 2018(7): 24-29.

[45] 黄务兰, 张涛, 蒋博. 信息生态视域下图书馆新型智库知识服务模式研究[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 42(6): 221-228.

[46] 于旭, 项亚男. 社会智库知识服务能力体系构建研究[J]. 情报杂志, 2021, 40(1): 132-138, 98.

[47] 李慧佳, 王楠. 基于语义关联的智库资源知识组织研究[J]. 图书与情报, 2020(1): 120-126.

[48] 杨家鑫, 张璐, 申静. 基于客户需求的中国高校智库知识服务发展路径探究[J]. 技术经济, 2019, 38(9): 50-57, 112.

[49] 张璐, 申静. 基于客户需求的智库知识服务方式实证研究[J]. 图书情报工作, 2020, 64(10): 46-55.

[50] 李清剛. 论高校教育智库的治理重建[J]. 高教探索, 2017(9): 23-28.

[51] 杨国庆. 体育治理视野下我国高端体育智库的建设研究[J]. 体育科学, 2017, 37(12): 38-45.

[52] 郭宝, 卓翔芝. 智库、智库产品及智库竞争视角下的智库治理研究[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2020, 26(3): 86-99.

[53] 鄢波, 杜军, 王许兵. 科技创新智库构建与治理机制研究[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(16): 29-37.

[54] 张再生, 李鑫涛. 属地新型智库对治理现代化的效能提升: 理论逻辑与关联测评[J]. 中国行政管理, 2019(3): 63-72.

[55] 汪桥红, 周丽, 刘嘉伟. 中国特色新型智库治理体系构建研究[J]. 学海, 2018(6): 117-121.

[56] 余晖. 协同共治: 粤港澳大湾区高校智库发展机制创新[J]. 苏州大学学报(教育科学版), 2019, 7(2): 20-28.

[57] 郭宝, 卓翔芝. 智库治理路径结构研究[J]. 情报杂志, 2020, 39(6): 119-127, 142.

[58] 孙蔚. 论中国智库参与国家治理的逻辑及效能提升[J].当代世界与社会主义, 2016(1): 181-187.

[59] 张欣, 王飞跃. 内在契合与耦合共进: 智库与公共治理的内生关系[J]. 中国行政管理, 2017(4): 150-152.

[60] 刘晶. 开放决策、公共对话与地方治理创新: 以温州特色智库体系为例[J]. 理论与改革, 2017(2): 36-45.

[61] 刘琦岩. 智库以知识管理引导社会治理路径探析[J].中国软科学, 2016(6): 154-158.

[62] 蔡红梅. 智库化建设: 媒体转型的重要发展路径[J]. 传媒, 2021(16): 78-80.

[63] 陈昌凤, 黄家圣. 资源依赖理论视域下的中国媒体智库研究[J]. 新闻与写作, 2021(4): 68-73.

[64] 勇美菁, 钟永恒, 刘佳, 等. 支撑兰德公司的智库数据体系建设研究[J]. 情报理论与实践, 2019, 42(9): 69-75.

[65] 韩佳燕, 赵勇, 赵筱媛. 美国高端智库的政策专家储备及其人才吸引机制研究: 以兰德公司为例[J]. 情报杂志, 2019, 38(4): 16-22.

[66] 黄晓斌, 罗海媛. 兰德公司的信息保障体系建设及启示[J]. 情报理论与实践, 2019, 42(12): 24-29.

[67] 郭宝, 卓翔芝. 智庫产品认知质量一体化学习提升策略研究[J/OL]. 情报杂志. (2021-10-04)[2021-11-06]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1167. g3.20210929.1208.004.html.

[68] 余玉龙. 科技智库产品的传播途径、质量特征与保障策略[J]. 中国高校科技, 2020(5): 40-44.

[69] 孟令雪, 过仕明. 新型智库产品微博传播影响力评价及实证研究[J]. 情报科学, 2019, 37(11): 94-98, 120.

A Panorama of Research on New Types of Think Tank with Chinese Characteristics

——Taking CSSCI Papers From 2013 to 2021 as An Example

He Qiaoyuan

School of Politics and Public Administration, China University of Political Science and Law, Beijing 100088

Abstract: [Purpose/significance] It has been many years since the central level put forward the important goal of “building new types of think tank with Chinese characteristics”. It is necessary to comprehensively review the research progress of new types of think tank with Chinese characteristics to provide a reference for the construction and development of think tank during the transition period. [Method/process] This article takes the first year of new types of think tank with Chinese characteristics as the research starting point, then uses CiteSpace analysis tools to sort out the research context of new types of think tank with Chinese characteristics, and combines the knowledge map and research literature analysis to obtain current research hotspots and frontiers. [Result/conclusion] The study finds that the research hotspots of new types of think tank in our country are mainly distributed in three aspects: the construction of new types of think tank, the knowledge service functions of think tanks, and the research of think tanks and governance. The research frontier focuses on media think tank, think tank products and RAND Corporation. On the whole, China’s think tank research lacks in-depth discussion on micro issues. In the future, think tank research should combine diversified methods to explore the feasibility of the construction of local think tank and civil affairs think tank, promote the application of digital informatization in the knowledge service of think tank, and dig into diversified collaborative governance modes. For leading research, we should also give consideration to both the theory and practice of think tank, so that the research of think tank can effectively meet the real needs.

Keywords: new types of think tank with Chinese characteristics CiteSpace think tank construction hot frontier