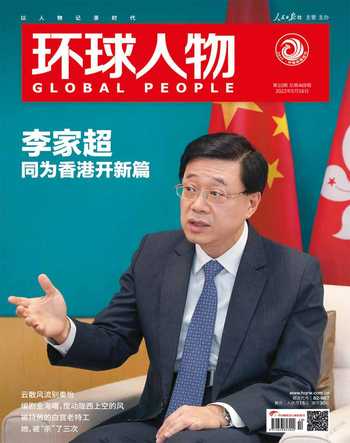

隐秘而伟大的“导弹人生”

杨学义 田亮

U-2高空侦察机是属于一代人的记忆。新中国成立之初,美蒋经常利用其窃取大陆情报,但一穷二白的新中国数次将其击落。一次招待会上,许多好奇的外国记者追问时任外交部长陈毅:中国究竟是用什么神秘武器打下U-2高空侦察机的?陈毅说:“我们是用竹竿捅下来的!”

这当然是一种智慧、幽默的回答。但其实“竹竿”是真实存在的,只是他们终其一生隐姓埋名。

在4月24日中国航天日当天,中国航天科工集团第二研究院正式发布《导弹人生》一书,首度公开12位已退休且过脱密期,此前隐姓埋名的中国导弹武器型号总指挥、总设计师。他们分别为:我国第一代地空导弹总设计师钱文极,红旗一号总设计师徐馨伯,红旗二号总设计师陈怀瑾,巨浪一号、红旗七号总指挥柴志,红旗七号总指挥耿锐,红旗七号总指挥谈凤奎,海红旗七号总指挥徐乃明,海红旗七号总设计师陈国新,我国第三代防空武器系统总负责人吴北生,我国第三代防空武器系统总指挥沈忠芳,我国第三代防空武器系统总设计师张福安,我国第三代防空武器系统总指挥王国祥。

他们12人中,有8位已经辞世,有的甚至已经去世30年。当我们今天知道他们的故事,会不胜唏嘘:正是他们一生献身大漠,埋头苦干,才让祖国万里海天清澈无云。

国民党撤退台湾之后,成立了秘密侦察部队,即“黑猫中队”,使用美国提供的U-2侦察机,对中国大陆进行高空侦察。而刚刚成立的新中国,对这些侦察行为很多时候是无能为力的。虽然苏联提供了协助,但几十枚外国导弹是无法阻止敌机频繁来扰的。

面对台湾侦察机的袭扰,时任国防部第五研究院院长钱学森,把研制自己的地空导弹的任务交到了时任国防部第五研究院二分院(今航天二院)副院长钱文极手上。钱文极的首要任务就是仿制苏联萨姆-2防空导弹。

1958年11月,一辆列车从苏联秘密驶向中国边境小镇满洲里,气温已是零下30多摄氏度,但等待的中方人员却心潮澎湃,因为苏联送来的是萨姆-2导弹。没过多久,苏军的一个防空导弹部队连同所装备的萨姆-2防空导弹系统全套设备,以及相关的图纸、资料也陆续抵达中国,这在当时是一个高度保密的计划,代号“543”。钱文极为“543”总设计师,徐馨伯为副总设计师,陈怀瑾为“543”弹体主任设计师。

当时,聂荣臻元帅提出将防空导弹的研制工作重点转到“543”上来,要仿出“543”、吃透“543”、改进“543”,像爬楼梯一样逐步提升。有了具体思路,科研人员开始没日没夜地拼。他们不到5点就起床了,中午不休息,一直干到晚上9点多。为了节省时间,他们往往将白天的干粮留到晚上一起吃,那几年正是国家三年困难时期,本来就吃不饱,这样的工作方式让他们的身体情况更加糟糕。不少人因为营养不良得了浮肿病,甚至患上夜盲症。

为了保证科研人员的健康,聂荣臻专门给各大军区打电话,拨付一批猪肉、黄豆、海带、鱼、豆油等副食品给科研人员。多年后,不少已经成为泰斗的专家回忆那段岁月时感慨万千:就连毛主席都在喝白菜湯,我们却在吃肉,就算拼了命,也要把中国的导弹搞出来!

就是在这样的困境下,科研人员最终还是将“543”仿制工作完成了。后来,“543”更名为红旗一号,我军采用“近快战法”,给予U-2侦察机以重击。

1964年10月16日,我国第一颗原子弹成功爆炸,美国和台湾当局都急于获取相关情报。11月26日,一架U-2侦察机再次出现,我军导弹部队迅速反应,地面制导雷达也显示命中目标,但实际连发三枚导弹却无一命中。专家分析后得出结论:U-2侦察机已加装欺骗干扰装置,造成“瞄得越准、打得越偏”,红旗一号已经不适应严峻的电子战形势。

于是,红旗二号被提上了日程。陈怀瑾带着团队进行大改,增强了红旗导弹的抗干扰能力,极大改善了操作性能。红旗二号是在敌我双方的电子对抗战不断升级的“拉锯战”中逐步锤炼成功的,几年时间里,每当我方击落一架U-2侦察机,敌人就更新一次抗干扰手段。

柴志带领科研人员努力攻关。U-2侦察机依靠的是干扰设备“13系统”,他就带领团队研制出针锋相对的反干扰设备“263号”,极大增强了红旗二号的杀伤力。1967年9月,U-2侦察机飞临华东地区上空,一枚红旗二号导弹腾空而起,在电子对抗的条件下,U-2侦察机在高空爆炸后坠落。

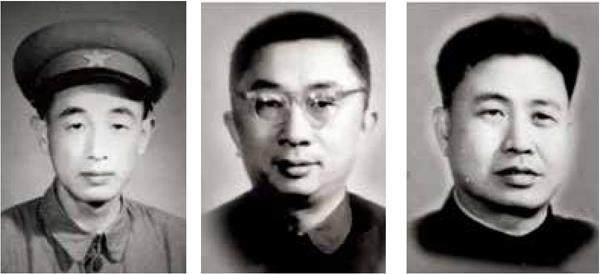

左图:中国第一代地空导弹总设计师钱文极。中图:红旗二号总设计师陈怀瑾。右图:巨浪一号、红旗七号总指挥柴志。

作为我国自行研制导弹的开山之作,红旗二号在祖国上空大显神威。从此,U-2侦察机就再也未敢进入中国大陆领空。多年后,美国中央情报局的一份解密文件披露了美方当年的想法:“穿越(中国)领空的侦察之所以停止的一个原因是(中国)不断增长的跟踪和捕捉U-2侦察机的能力。5架U-2侦察机被成功击落便是证明……U-2侦察机一旦升空,即被跟踪。现在,U-2侦察机的风险似乎太大了。”

1962年3月21日,东风二号的首发试射在飞行69秒后坠毁,给了柴志团队当头一棒。

红旗系列是地空导弹,即从地面发射,打击空中目标。东风系列则为地地导弹,用于打击陆地目标,同样脱胎于仿制苏制武器,初始代号为“1059”。与红旗系列导弹相似,“1059”仿制也遇到困难。不过,1960年11月15日,“1059”导弹飞行试验取得成功,成为中国人的“争气弹”。

柴志曾参与领导“1059”控制系统和地面设备仿制工作、“543”仿制工作等。由于仿制弹射程有限,性能更好的东风二号很快被加速研制,柴志参与其中。尽管首发失利,但有“1059”“543”仿制成功的基础,他不相信东风二号搞不成。柴志带领团队继续埋头苦干,东风二号终于在1964年6月29日飞行试验获得成功。

3个多月后,我国第一颗原子弹成功爆炸。美国国防部长麦克纳马拉马上断言:“五年内中国不会拥有运载核武器的工具。”一些西方媒体也嘲笑中国“有弹无枪”。但1966年10月27日上午,中国西部大漠一声巨响,中国打磨的“新枪”携带核弹头拔地而起,并精确命中目标,成功引爆。这把“新枪”就是被潜心打磨出来的东风二号甲。

“两弹结合”飞行试验圆满成功后,《人民日报》当天下午发出套红号外,向全世界宣告:我国发射导弹核武器试验成功。

而柴志并没有停下前进的脚步。以往的东风系列导弹采用液体燃料,随着1975年采用固体燃料、通过潜艇发射的导弹巨浪一号设计工作宣告完成,科研人员开始研究陆上机动发射固体燃料导弹的课题了,因为固体燃料导弹体积小、发射准备时间短、便于机动。1978年8月1日,时任中央军委副主席邓小平听取汇报时指出:“我更有兴趣陆上机动,用现代化的武器打游击战争。当时要抓好巨浪一号直接上岸,力量转到固体。”中国导弹人“上岸爬高”的首款机动式陆基弹道导弹就是东风二十一号。1980年2月,柴志被任命为东风二十一号总指挥。1982年8月13日,国务院、中央军委正式下达任务书,并强调东风二十一号是我国第一个固体陆上机动核导弹。至此,东风二十一号研制任务正式拉开帷幕。

东风二十一号及其配套的“三用车”要经过最严苛的环境测试。为此,柴志在1986年底到1989年初,一直带着团队在内蒙古海拉尔进行“冷冻”测试,无论是团队还是设备,都经受住了最严苛的考验。1990年1月,东风二十一号导弹武器系统定型,我军有了陆基机动发射的战略导弹武器。

不久后,东风二十一号的增程导弹东风二十一号甲也被提上日程。作为中国航天领域中的质量工艺首席专家,徐乃明率领团队艰苦攻关。导弹在研制过程中经历过两次残酷的失败。1992年4月29日,导弹进行第一次发射,但点火没多久就爆炸了,现场虽然没有人员伤亡,但一片混乱。经查,是钛合金管路焊接出了问题。徐乃明很苦恼,就焊接问题,他专门带队到俄罗斯取经。他发现,俄罗斯的做法是钛合金管路保持不动,焊头围绕接口旋转一周自动环型焊。而我国当时的工人正好相反,焊头不动,钛合金旋转。于是徐乃明团队迅速改变焊接工艺,解决了问题。但1992年11月11日的第二次发射,依然失败了。让所有人意外的是,这一次导弹甚至来不及升空,就现场爆炸了。在一次又一次对导弹残骸的检查中,徐乃明发现这一次失败的原因是一个抛盖的压力传感器失灵,导致点火失败、导弹爆炸。

经过不懈努力和反复论证,第三次发射终于圆满成功。在宣布发射成功的指挥大厅中,徐乃明和几位参与的专家相拥在一起,放声痛哭……

后来,人们发现徐乃明的办公桌上多了一块小小的导弹残片。徐乃明说,这是从第二次失败发射现场捡回来的,放在桌子上是想卧薪尝胆。

上圖:1967年7月,红旗二号导弹定型装备部队。下图:巨浪一号导弹。

今天,当我们看到这12个名字时,依然会有鲜为人知的陌生感。但从他们的故事中,我们能够感受到,其实他们是那么可敬、可亲、可爱。

沈忠芳善于思考和总结。

1965年4月9日,8架美国海军F—4B“鬼怪式”舰载机侵入我国领空。中国空军与其展开缠斗,“F—4B”虽然率先攻击,却不慎将自己人击落。“鬼怪”飞行员近距离发射了8发“麻雀—3”导弹,除误伤队友的导弹外,还有4发未爆炸的导弹便成为送给中国的“礼物”。

解剖F—4B“鬼怪式”飞机和“麻雀—3”空空导弹,对于刚刚蹒跚起步的中国导弹事业来说,是一件很有帮助的事情。沈忠芳跟随25所派出的工作组参与研究工作,将目光聚焦在“麻雀—3”的“大脑”——导引头上。他一边感慨当时美国的技术先进,另一边又为怎样融入“中国血液”绞尽脑汁。在这种“为我所用”思想的作用下,沈忠芳提出将“麻雀—3”导弹有关技术用于中低空防空导弹的建议,这也成为后来红旗六十一号的最早方案,得到采纳。

1972年,航天二院进行了FJ型号的第一次试验,但点火后仅0.746秒发动机便爆炸了。最终找到原因,由于FJ型号速度太快,在大气层飞行时,表面摩擦的温度高,需要很好的耐热材料,而钢、钛合金、铝这些材料都远远达不到标准。总结研讨会上有专家提出,给导弹戴上“口罩”,套上耐高温的玻璃钢。沈忠芳觉得不可行,但静下心来一想,“戴口罩”似乎是对的,于是顺着思路想:如果将糨糊一样的防热涂层材料刷在导弹上,岂不是又轻便又容易操作?就是这一想法,最终解决了问题。

张福安的特点是远见卓识。

在常年工作中,张福安发现很多系统的关键芯片需要进口。虽然当时进口芯片限制比较少,但他还是坚持要在第三代防空武器系统上开展芯片的自主研发工作。经过不懈努力,在第三代防空武器系统基本定型时,总线通信控制器已经实现了自制研发芯片的替代。后来,装配国产总线通信控制器的两发导弹要参加定型试验中的飞行试验,只有两发都成功才能通过定型鉴定。一些人本着保险原则,希望两发导弹都采用含国外芯片的导弹,避免失利。但张福安坚持两发要采用含自主研发芯片的,这是本着对型号任务和对国防装备负责的原则,也是从检验芯片自主研发工作成果的角度出发。最终两发含自主研发芯片的导弹都圆满发射成功。

吴北生则非常冷静,很有主见。

在红旗七号研制初期,西安210所承担发动机研发工作。在一次发动机试验中,刚点火1秒钟,发动机就发生爆炸,试验台也被炸毁。201所副所长余方林一筹莫展,吴北生嘱咐他:“你再静下心来,好好研究一下残骸,一般在残骸中总会发现一些线索。”余方林顺着这个思路,果然找到了线索,解决了问题。

还有一次红旗七号的抽批件飞行试验中,导弹再次爆炸,并且影响了后续的交付和项目。大家开会找原因,刚刚从外地赶回来的余方林刚进来就被很多人盯上了。他主管发动机设计,已经被默认为罪魁祸首。但他想到了吴北生经常跟他说的“静下心来,好好研究残骸”,于是立即回应:“我对我们的发动机很有信心,仅凭这几块残骸不足以说明问题,我想到试验现场去找找其他的残骸。”很多人认为没有必要,咬定了是他的问题。吴北生也认为不能光凭经验下结论。果然,问题出现在一个小小的垫片上面,团队还意外发现这是个很大隐患,于是召回导弹,果然有一枚被召回的导弹存在同样问题。

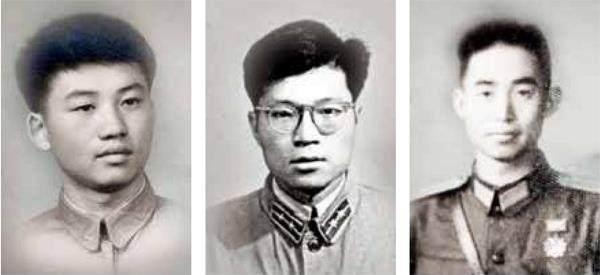

左圖:中国第三代防空武器系统总指挥沈忠芳。中国:中国第三代防空武器系统总设计师张福安。右图:中国第三代防空武器系统总负责人吴北生。

纵观这些总指挥、总设计师,有一些共同点:自身有着非常好的学识和天赋,却要在鲜为人知的岗位上默默奋斗。“我们国家当时发展武器装备,无论是出于军事安全需要,还是出于国际环境需要,都需要他们默默地付出。美台联手监视我们,美苏包围我们,我们必须埋头做事。”海南大学教授、国家安全专家李大光告诉《环球人物》记者。

他们这样做,也与人生经历有很大关系。

钱文极出生在民国上海一个相对富足的家庭,也受过良好的高等教育。但在水深火热的时代,他自觉投奔到延安参加革命,后来长期从事无线电工作。在1947年的延安大撤退中,他先行转移到太行山根据地,使邯郸广播电台按时接替了陕北新华广播电台的广播工作,让党中央的声音在空中从未中断过。后来,胡宗南的部队到达延安后,还听到延安的广播,专门调用美国测向机寻找,也没有找到。

1952年底,上甘岭战役最紧张的时刻,他带队赴朝鲜前线参加通信工作会议。彭德怀曾说:“朝鲜打仗,一是打后勤,一是打通信。”抗美援朝中,钱文极在通信方面做出了重要贡献。后来,他再度赴朝,深入军、师、团,到了上甘岭,目睹了布满弹片的烧焦木桩,踏上了那片被志愿军战士血染的泥土。

陈怀瑾也有着同样的爱国情怀。1948年底,母亲曾经想让他和妹妹一起移居美国,但两兄妹毫不犹豫地拒绝了。上海解放前夕,国民党当局对17所大专院校进行了大逮捕,那时陈怀瑾已经加入了党的地下外围组织,参加革命。危急时刻,他还冒着牺牲的风险,去寻找了一名乱局中失踪的地下党。

1949年2月6日,蒋介石对上海进行大轰炸,无辜平民伤亡。上海市长陈毅在一次会议上精辟地说,“1949年5月27日,我们解放了上海,但只解放了领土,还未解放领空,所以,那时上海只能算是解放了一半……”陈毅还指示,抽调交通大学电机系四年级部分学生,前往华东军区淞沪警备司令部防空处雷达部队突击学习,尽快掌握雷达技术。指示传到交通大学的当天,陈怀瑾就积极鼓与呼,最终有21名同学一同去报到了。

在工作岗位上,这些曾经的无名英雄都很拼。王国祥当年执行任务的条件非常艰苦,有时一天要完成数发导弹的飞行测试,包括中间一次撤收、转场、展开,从凌晨4点起床,直到第二天凌晨1点才返回驻地宾馆,整整连续工作21个小时。

徐乃明在导弹发射试验基地。

1972年2月21日,徐馨伯突发脑梗。妻子在医院照料他,洗衣服的时候,发现了几张破碎发黄的纸条,一看才知道,医生早就给他开过住院单和请假条,但丈夫一直带病坚持,最终出院后落下了半身不遂。

谈凤奎执行红旗七号任务时,在确诊罹患肾癌的情况下,依然到最艰苦的野外戈壁奔波。晚年,他由于过度劳累还切除了癌细胞转移的左肺。

面对疼痛甚至死亡,他们毫无畏惧,心中始终装着的是对祖国强大、科学振兴的期许。

1982年深冬的一天,陈国新同团队在天津杨村机场进行红旗七号校飞试验。在回宿舍的路上,经过停机坪时,他还在夜深人静中思考着试验数据的采集和分析。他没有注意到,一架飞机正在一辆汽车的牵引下快速前行。突然,飞机机身上的空速管径直插入了正在行走的陈国新的身体,随之而来的是剧烈的疼痛。好在没有伤及他的任何一处内脏,所有人都为他捏了一把汗。第二天,有同事去医院看望刚做完手术的陈国新,居然发现刚醒不久的他一边打点滴,一边捧着一本专业书籍在看,好像什么都没发生过。

2016年的一个深夜,87岁的徐乃明正在家里准备《航天工艺发展传奇》的写作。第二天,他突发疾病,被送进了ICU(重症监护室)。在被抢救出来的第一秒,在外等待的亲友听到了他说的第一句话:“本来应该在这周开碰头会的……”此时他已精神恍惚,这些都是弥留之际下意识说出来的话。他还不停念叨着一个航天系统工程的编号“7103”,想必这是他此时最牵挂的工程。面对家人,他没有说一句告别的话,所有的话好像都是对同事说的:“会议结束了?”“我们下面的安排是什么?”这样持续了几个小时后,他就去世了。

《环球人物》记者在检索这12位功勋人物的故事时发现,检索结果寥寥。据徐乃明的女儿徐倩、徐红回忆,鉴于工作领域的保密性质,父亲所有的技术论文和文章只能在内部刊物上发表,完全没有“名扬天下”的机会。徐乃明和所有那一代献身国防事业的知识分子一样,一辈子不计名利,任劳任怨,为祖国的国防事业做着无私奉献。

家人们说,徐乃明生前总爱说一句话:“对于大多数人来说,生活中的最大杀手,既不是耀眼的成功,也不是痛心的失败,而是悄无声息的平淡。”这不光是他的座右铭,也是所有导弹人的处世之道。就是在这样的宠辱不惊之间,他们享受着甘于平淡、乐于奉献的伟大人生,干惊天动地事,做隐姓埋名人。