未来食品:机遇与挑战

李兆丰,孔昊存,刘延峰,刘元法,陈 坚*

(1 江南大学 未来食品科学中心 江苏 无锡 214122 2 江南大学食品学院 江苏 无锡 214122 3江南大学生物工程学院 江苏 无锡 214122)

食品产业关系国计民生,其高质量发展是促进经济增长,满足人民美好生活需要的重要基础。伴随着气候变化、人口增长、能源危机等带来的生存风险,以及人们生活水平和物质需求的提高,消费习惯和消费结构的转变升级对食品科学技术和食品产业体系提出了更高的要求,同时也给全球食品带来了更大的挑战[1-2]。目前,新一轮工业革命正在加速重构全球食品创新版图,重塑食品产业结构,新一代信息技术、颠覆性生物技术、智能制造技术等在食品领域不断渗透融合,显现出广阔的应用前景,催生出“安全、营养、方便、个性化”的产品新需求和“智能、节能、环保、可持续”的产业新追求,为未来食品的发展提供了机遇。

未来食品是未来生产方法和生活方式改变的代表性物质,其以解决全球食物供给、资源环境、质量安全、营养健康、饮食方式和精神享受等为目标,利用合成生物学、感知科学、物联网、人工智能、增材制造等颠覆性前沿理论和技术,为全球食物供给和质量、食品安全和营养、饮食方式和精神享受等问题提供更加有效的解决途径(图1),将引领食品产业的发展方向[3-5]。近年来,国内外未来食品的研究机构、平台和组织不断建立[6-8],相关的期刊和学术会议持续出现[9-12],专业书籍纷纷出版[13-15]。未来食品的蓬勃发展,将对食品科学基础研究的深化,食品领域创新技术的开发,食品新兴业态的创构以及食品产业的结构优化和健康持续发展起到巨大助推作用,也将为人类提供更安全、更营养、更美味、更可持续的食品。多学科与新技术的深度交叉融合、相辅相成,既是未来食品发展的标志和必要条件,也为未来食品的迅速成长提供了机遇[1,16]。鉴于此,本文以植物基食品、食品感知科学、食品智能制造、食品生物技术和食品组学为代表,介绍未来食品面临的机遇与挑战。

图1 未来食品的核心内容Fig.1 Core contents of future foods

1 植物基食品将成为未来食品产业发展的主流方向

1.1 发展现状及需求分析

植物基食品是以植物蛋白替代动物蛋白制成的一类食品,例如植物基肉制品纤维状结构的形成与保持,可赋予产品与动物肉相似的外观及口感[17]。作为未来食品的代表,植物蛋白肉在健康、安全、环保等方面均较传统养殖肉类具有显著优势,目前已成为消费者基于追求个人健康及关注全球生态的一种生活方式,也是未来食品科学发展的重要方向[18]。植物性食品协会(PBFA)的统计数据显示,2019年全球人造肉市场规模约121 亿美元,且每年预计以15.0%增长;国际植物基食品领域的投资也在2020年暴涨,植物蛋白食品公司的总投资额达到21.5 亿美元,是2019年的3 倍;根据美国商务部工业与安全局(BIS)预测,到2024年,植物基食品的市场规模预计将达到4 804.3 亿美元,复合年增长率为13.82%。

目前,植物基肉制品在质构、口感、风味与营养等品质上与真实肉制品仍然存在较大差距,还有一系列关键问题有待深入研究,亟需在质构仿真、营养优化、风味调节及成品定制等方面取得突破[19](图2)。此外,我国植物基食品产业尚处于萌芽时期,具有我国传统特色的植物基食品研发力度不够,同时存在加工工艺技术单一、加工水平较低等问题,难以完全支撑产业化。尤其是植物基食品加工制造关键核心技术的缺失,使整肉模拟技术尚未达到大规模工业化等级,并且肉味香精包埋技术不成熟、缓释效果有限。鉴于此,通过对植物基蛋白重组及品质提升关键技术的研究,突破标准化、模块化、柔性化、智能化的植物基肉制品生产技术具有重要意义,对我国肉制品行业乃至食品行业的供给安全至关重要。

图2 植物基食品的主要任务Fig.2 Critical tasks of plant-based foods

1.2 主要任务

随着世界人口数量的快速增长和人类社会的发展进步,对食品的需求在数量与品质上都在不断提升。为了应对粮食危机和消费者对肉类食品的需求,以植物蛋白设计与重组技术制备的植物肉被广泛重视[20]。植物基肉制品的生产占用的土地很少,在资源可持续和环境保护方面的潜力巨大,可能成为未来食品产业发展的主流方向。实现植物基食品产业化和高质量供给需要重视以下4个方面的研究工作。

1.2.1 质构仿真 植物基肉制品的生产主要采用双螺杆挤压机的高水分挤压技术,所用的拉丝蛋白受挤压方法和原料性质的影响较大,因此植物基肉制品在形态和质构上的可控性较差[19]。由于植物蛋白与天然肉类蛋白在结构上存在明显差异,植物蛋白保守的空间结构使其聚集行为难以控制,最终导致产品黏度增加,口感粗糙。为有效模拟天然肉的口感,需要改善植物蛋白的质构仿真程度,主要方法包括物理挤压、化学添加以及生物酶改良等[18]。其中缺乏肌肉蛋白特有的纤维结构,是植物基肉制品品质较差的主要原因之一。有研究人员通过开发稳定性与特异性优良的谷氨酰胺转氨酶、蛋白质谷氨酰胺酶及各类蛋白酶,利用蛋白质谷氨酰胺酶和蛋白质天冬酰胺酶分别催化蛋白质中谷氨酰胺和脱酰胺,可以调节蛋白交联程度,促进植物蛋白质类纤维结构的形成,从而提升植物基肉制品的口感[21]。在此基础上,还需进一步研究植物基蛋白在结构组织化加工过程中,物料组成、蛋白结构、流变学特征等原料性质与产物纤维结构和质构等性质的相关性,建立原料性质-组织化蛋白微观结构与性质之间的关系,构建产品纤维结构和质构预测与调控策略,提升植物基肉制品的质构拟真度。

1.2.2 营养优化 目前,植物基食品的蛋白组分主要来自大豆蛋白和小麦蛋白等,由于缺乏对植物蛋白与动物蛋白在营养特征关键因子差异上的深刻认识,植物基食品营养功能与真实肉制品之间的营养品质仍存在一定差距[22]。随着人们对植物基食品营养价值需求的提升,花生蛋白、豌豆蛋白等其它来源的植物蛋白也开始作为配料用于植物基食品的生产。通过分析植物蛋白肉原料有效蛋白组分、品质与真实肉制品的差异,确定影响植物蛋白肉品质的关键成分,有效重组具有不同植物蛋白的氨基酸组成及营养成分,是提升植物基食品营养品质的关键[23]。此外,可以借助微生物代谢工程,构建食品级微生物细胞工厂,合成优质蛋白或营养组分,逐步提升植物基食品的营养价值[18]。

1.2.3 风味调节 一方面,大豆等豆类原料中存在醇、醛等挥发性物质,造成大豆蛋白制品特有的豆腥味,植物油脂的氧化也容易导致不良风味的产生,严重影响植物基食品的风味和口感[19];另一方面,肉味香精的包埋效果较差,缓释效果不足,难以完全模拟真实的肉香[24]。以热处理、高剪切等手段改变蛋白质的聚集方式,对植物蛋白进行微粒化,形成纳微尺度(1~10 μm)和相对有序、刚性空间结构的颗粒,独特的尺度效应、表面及分散性可以赋予植物蛋白顺滑细腻的口感,遮掩其不良风味;应用醇、醛脱氢酶破坏醇、醛分子,同时补充复合蛋白酶降苦味肽生成氨基酸(美拉德反应前体),也可以显著改善植物基食品的风味[25]。未来还需对大豆蛋白的异味物质及产生机制进行深入研究,探寻安全、高效且能将异味物质彻底清除的方法,并通过优化美拉德反应条件和筛选肉味香精原料配方,以得到风味纯正的肉味香精及其包埋缓释技术,使植物基肉制品在烹饪和食用时具有真实肉类风味。

1.2.4 成品定制 肉质感是消费者接受植物基肉制品最重要的指标。植物基肉制品应具有组织纤维紧密、柔嫩多汁、富有弹性且有嚼劲的特性,然而,目前市售的植物蛋白肉的肉质纤维感不强,整体质地较松散,无咀嚼脂肪、软骨、筋膜等口感[26]。植物基肉制品的三维结构直接影响消费者对产品的认可度,而植物基肉制品纤维状结构的形成与保持可赋予产品与动物肉相似的外观及口腔质构感知。因此,实现植物基食品的增材制造与成品定制有助于降低成本并满足消费者需求[27]。应用食品增材制造技术对植物基食品的结构进行重塑,可产生紧密而又富有弹性的三维结构;利用食品级材料,通过3D 打印和激光技术,制造结构上高度仿真而仍保持柔韧的人造血管,可实现致密肌肉组织的模拟效果。除此之外,食品增材制造技术还可以实现对植物基肉制品的肉质颗粒度、坚韧性进行可编程的局部控制[28-29]。在此基础上,进一步开展整块植物基肉制品的二次成型技术、植物蛋白的风味脱除以及植物基肉制品的风味赋予和控释途径研究,以实现植物基肉制品风味的有效保持和提升,从而突破整块植物基肉制品的成品定制和连续化大规模制造技术。

2 食品感知技术将成为享受型未来食品消费的必然需求

2.1 发展现状及需求分析

食品的外观、色泽、风味、质构等感官印象是决定食品品质的重要因素,这些因素带来的刺激主要是通过眼睛、耳朵、鼻子、口腔等生物感受器官感知。食品感知科学是未来食品研究的重要领域之一,主要针对食品复杂的物理、化学特性以及生理、心理特征开展研究,包括食物感官刺激的物质基础,感觉形成的生理途径以及客观刺激感受与消费者情感反馈的关系等研究内容[4]。在多元刺激与感知交互中,食物刺激与消费者情绪认知的影响是双向的、相互的。一方面,情绪影响着人们的摄食欲望以及对食物刺激的反馈;另一方面,食物摄入产生的刺激也会影响人的心情,这种情绪认知会进一步影响消费者对食物的感知[30]。

近年来,随着食品科学及其检测技术的快速发展,食品感知科学的理论不断丰富,食品感官品质逐渐变成一种清晰、可定性定量的科学理论,并且能从分子层面解释和预测[31]。例如,食品风味主要由甜、酸、苦、辣、咸、涩、鲜味混合,这些风味刺激感官(视觉、听觉、嗅觉、味觉、三叉神经/触觉)形成了特殊的食品感知[1]。从舌上味觉受体、信号传导通路到大脑味觉皮层等整个味觉系统构成了食品风味感知的生理基础,负责食品风味的识别、味觉信号的产生、转导和加工处理等过程[32]。2019年,Zhang 等[33]在《Cell》上报道了人类酸味受体的鉴定结果,确定酸味通过舌头中酸味相关的味觉受体细胞,精准调控大脑中的味觉神经元以触发厌恶行为,并同时确定了酸、甜、苦、咸、鲜5 种味道的神经元结构。可见,“食品感知”主要以一种多模态形式存在,而食品感知科学可以为食品感官评定、理化性质测定、工艺形成、消费嗜好等食品科学和消费科学的基本问题提供数据基础。以这些基本规律和科学理论为基础,食品感知科学正在与未来食品制造的各个环节加速融合,能够在满足消费者感官需求的前提下,指导食品的宏观或微观结构设计,实现食品风味与质构创新,达到食品感官品质与健康属性的完美统一(图3)。

图3 食品感知科学的主要任务Fig.3 Critical tasks of food perception science

2.2 主要任务

随着经济的发展,食品消费模式发生巨大变化,美味的食物可以有力并持续地激发健康生活的积极性,是满足人民获得感、幸福感、安全感的重要保障。食物的感官品质始终是决定食物选择,尤其是重复食物选择的关键要素,而背离美味原则的食物创新是没有长久生命力的。未来食品也将从原料型、结构型消费逐渐向享受型消费发展,在满足人们基本营养需求的基础上,更加注重食品的感官品质,从而满足消费者个性化、美味和健康食品的需求。食品感知科学及其指导下的食品加工技术可能成为享受型食品消费的必然需求,为解决食品美味与营养健康的对立关系提供保障,引领未来“美味食品”的创新前沿。基于食品的感知科学领域需要重视的研究主要包括以下4 个方面。

2.2.1 食品感知的神经生理学基础 人类对食物的感知在入口前就已经发生[34]。随着“第一口食物”至口腔加工的整体过程,味觉感知会涉及风味物质释放,引起味觉受体-配体结合。味觉受体细胞产生的信号刺激会传入神经,经外周和中枢神经信息编码、传导后进入大脑皮层,从而引起特定空间区域的响应,触发认知和行为反馈[35-36]。因此,揭秘感知受体和神经元在处理来自食品的视觉、嗅觉、味觉感官刺激时所采用的结合、传导、反馈模式和规律,能够为设计和定制个性化食品奠定基础。

2.2.2 食品感知的量化方法学及智能化 食品感官品质的评价方法包括理化指标评价、感官评价、智能感官技术等,其中,智能味觉感官模拟人类味觉系统,通常包括传感器阵列和模式识别系统,可以客观评价食品滋味,是量化食品感知的重要方法[37-38]。利用人工智能与机器学习算法实现食物种类的智能化识别和分类,建立食品品质与物性的数字化模型,并通过多数据融合技术实现不同形态、不同状态、不同食物营养素含量的动态可视化识别。最终修正和构建主客观平衡的多感官食品定性定量描述及消费者画像新方法,搭建仿生味觉、嗅觉或本体感觉的仿生智能分析模块及宏量样本数据库。

2.2.3 分子感官及风味化合物的生物制造 分子感官及风味化合物的生物制造是优化已有风味和开发新型风味的重要技术保障[39]。在阐明食品营养、质地、风味形成机制的基础上,明确食品中典型气味、滋味的代表性呈香、呈味物质及其构效、量效、时效关系,开发精准化智能控制技术。进一步集成高效提取分离、生物转化等技术,采用生物学方法创制高效价关键滋味、气味化合物,最终实现不同物理、化学、营养特性的食材成型路径精益规划和精准营养制造。

2.2.4 食品的多元感知与健康设计 通过食品多元感知的研究,建立更广泛、更确切的食物刺激、感官感知、情绪认知的联系,是未来食品感知科学研究领域亟待解决的研究难点,也是实现食品健康设计、驱动未来食品创新的必要前提[40]。开展食品加工制造过程中的组分、风味、质构、色泽等相关品质参数的多维原位感知技术,解读多元刺激模式下食物的视觉、嗅觉、味觉、本体感觉间感知交互的规律;结合基于食物建筑构建理念,采用分子料理的模式,建立满足食品质构与感官特性的配方和工艺技术体系,指导并支撑美味与健康统一的未来食品设计。

3 智能制造将成为未来食品工业转型升级的关键途径

3.1 发展现状及需求分析

以现代信息技术为标志的第4 次工业革命正在快速并深刻地影响着食品产业。德国“工业4.0”战略引领全球食品工业发展,加速工业机器人、智能化控制等新技术、新装备与物性重构、柔性制造等食品加工技术的深度交叉融合,推动食品产业向自动化、信息化和智能化方向转变[41-42]。欧美国家利用数字化设计和制造技术,结合感知物联和智能控制技术,开发食品智能装备与生产线、智慧工厂,实现从食品产品设计、工艺优化到装备制造以及食品制造全过程的智能控制,有效保障了食品制造过程的精确、高效、低耗,进而在资源开发、技术创新、产品研制和市场拓展等方面引领和主导了全球食品产业的发展[43-44]。

食品产业国际化竞争态势日趋强烈,对我国未来食品发展提出诸多新的挑战。我国食品智能装备制造业尚处于机械化、电气化、自动化、数字化并存,不同地区、不同行业、不同企业发展极不平衡的阶段[45]。尤其是中式菜肴、传统酿造、特种农产品加工、调理食品等传统食品制造业,由于品种多、工艺复杂,大多还处于手工及半手工的状态,没有国外经验与技术可借鉴,更缺少配套智能装备,必须依靠自主研发,更新智能化工艺和装备[41,46]。因此,充分利用互联网技术、数据库技术、嵌入式技术、无线传感器网络、机器学习等多种技术融合实现制造业智能化、远程化测控,通过人、设备与产品实现了实时连通、相互识别和有效交流,从而构建一个高度灵活的个性化和数字化的智能制造模式(图4),保障食品加工的高效、低碳和优质。

图4 食品制造全系统智能化示意图Fig.4 Schematic diagram of the intelligent food manufacturing system

3.2 主要任务

以现代信息技术为标志的第4 次工业革命正影响食品制造业,其突出特点是“互联网+智能制造”[47]。食品智能制造系统的核心在于柔性加工、数字集成、感知物联和智能控制,通过在一般信息系统中增加感知、认知以及学习功能,可以掌握人工难以感知的动态变化运行工况,认知人工难以及时处理的多类信息,决策人工难以实现的全局优化[47-48]。在新一代信息技术与制造业深度融合的发展主线下,食品装备智能化和食品智能生产将引领食品制造业的不断创新发展,智能制造可能成为食品工业转型升级的关键途径[46]。食品智能制造领域需要重视的研究包括以下3 个方面。

3.2.1 食品工业机器人 随着系统化生产的发展,工业机器人正在不断应用于全球食品产业,尤其是模糊控制、人工神经网络等技术的广泛应用,工业机器人控制系统向基于PC 机的开放型控制器方向发展,推动食品加工的标准化、网络化[49]。因此,需要重点开展机器人视觉、力觉、触觉、距离觉、姿态觉、位置觉等传感器研究,实现食品机器人在食品分拣、分切、包装等环节的高灵敏、高精度、高效率操作;针对不同质地、形状、尺寸等复杂食品体系应用场景开发食品适用性传感系统和操作系统,研发普适性强的食品机器人;融合大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链、5G 等新技术,研发粮食和物资出入库、储运作业、库区巡检等仓储物流环节机器人[48,50]。最终实现关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程的智能化控制。

3.2.2 食品智能制造加工系统 未来食品将更加重视制造自动化加工和整厂的数字化管理,食品智能制造加工系统主要是以食品制造数据服务为中心,从食品智能设计、生产智能管控、制造装备智能化等方面全面突破食品智能制造技术的研究与应用,从而实现管控全面信息化、作业高度自动化、决策智能化[42,51]。针对我国智能制造装备产业高质量发展的新要求,系统研究神经生物学、食品感知学、深度学习、大数据等基础理论,重点突破食品数字化设计与制造、自适应智能化高效食品分解、中式食品智能化生产、食品智能供应链等装备关键技术,突破杀菌、提取分离、干燥冷冻、成型包装等食品操作单元的关键装备智能化[47]。最终实现食品智能制造的关键共性技术突破,引领制造技术和信息技术深度融合为特征的现代智能制造模式,推进食品制造从产品、生产制造流程和设备的全程智能化升级。

3.2.3 智慧工业厨房 我国传统食品加工行业由于机械化生产难度大,导致劳动强度高,劳动力需求量大,尤其是中式菜肴工业化生产的分切包装、罐头生产的去皮分瓣等环节难以实现机械化,制约了食品产业的升级和发展[52]。因此,基于智能自主决策和自适应性的智慧工业厨房,必将成为传统食品多样化、复杂性制造的重要保障[53]。需要重点研究建立传统烹饪方式科学量化体系,突破食物营养多维度可视化检测、食品基料智能化制备和中式菜肴数字孪生等关键技术;开发中式传统食品加工过程的感知、决策、执行、学习与进化的智能控制系统,构建智能厨房新标准和基于公众云平台的大数据平台与专家决策系统;研发出食品自动烹饪等新装置,创制智慧工业厨房,构建“从农田到餐桌”的现代餐厨食品供应体系。

4 食品生物技术将成为未来食品工业健康发展的主要支撑

4.1 发展现状及需求分析

食品生物技术是食品工业的重要分支,既包括了现代生物技术在食品原辅料制备、食品加工中的应用,也囊括了食品发酵和酿造等传统生物转化过程。生物反应工程、合成生物学、蛋白质工程、细胞工程等诸多前沿生物技术的发展,也对现代食品生物技术的快速发展起到了极大的推动作用[54]。在食品加工的过程中运用生物技术,对生产、运输、制造和储存等各个环节进行控制,能够在保证食品质量的同时提升加工效率,推动食品行业发展[55]。因此,中国、美国、欧盟和日本等国家和地区都将食品生物技术的发展提高到战略高度。

与发达国家相比,我国食品科技在生物技术方面缺乏系统布局,生物技术与食品加工技术融合交叉不足,合成生物学、基因编辑、生命过程调控与设计等新兴生物技术转化应用不足,缺乏“食品细胞工厂”等颠覆性技术的引领。因此,应用生命科学理论研究成果对生物体进行不同层次的设计、控制、改造、模拟和加工,将生物学原理转化为先进的产业化要素,并应用于食品加工中,增加食品加工的技术种类和方法,在保证食品加工质量的基础上实现效率的提升,成为未来食品产业发展的重要趋势之一。

4.2 主要任务

食品生物技术的根本目的是基于生物独特的生命代谢方式,控制适当的反应条件,实现食品的高效生物制造[54]。针对未来食品高效生物制造的新需求,基于合成生物学、基因编辑、细胞工程、生物反应工程、蛋白质工程等新兴生物技术,构建以资源充分综合利用为特色的食品生物工程关键技术体系,实现食物资源和新资源的人工生物合成制造,食品生物技术可能成为食品工业健康发展的主要支撑[55]。食品生物技术领域需要重视的研究主要包括以下4 个方面。

4.2.1 酶技术 酶技术是酶生产和应用的技术过程,随着研究不断的深入,酶制剂在食品工业中的应用越来越广泛,研究和开发新酶及其应用场景已成为酶技术领域的热点课题。借助酶促生物催化体系,可以实现淀粉的生物改性,例如基于淀粉分支酶的糖苷键重构技术,可以增强淀粉的稳定性,具有代替传统化学变性淀粉的潜力,还具有维持血糖稳态的效果[56]。通过酶催化解聚、转苷、异构等化学反应,可以实现中长链结构脂、人乳替代脂、零反式脂肪酸塑性油脂等功能性油脂的酶法制造[57],具有广阔的发展前景。此外,酶制剂可以改善植物蛋白的营养、感官及功能性质,如利用蛋白质谷氨酰胺酶改善大豆蛋白风味及溶解性,利用天冬酰胺酶降低植物蛋白丙烯酰胺产生,利用脯氨酸内肽酶改善植物蛋白制造无麸质食品,利用谷氨酰胺转胺酶改善植物蛋白的凝胶特性[18],可为未来食品产业的发展提供技术保障。

4.2.2 发酵工程 发酵工程利用微生物等细胞的代谢特性,通过现代工程技术将生物质转化为目标产品[58]。利用发酵工程技术进行酵母或真菌培养,能够实现大规模、低成本、可持续地生产替代蛋白,作为蛋白质新资源具有巨大的发展潜力。酵母蛋白作为食品蛋白原料和营养补充剂被广泛应用于食品工业中[58]。近年来,我国酵母蛋白产品呈现出高速发展态势,通过适应性进化和高通量筛选等策略能够强化酵母细胞的蛋白合成能力,实现高产量、高得率、高生产强度制造酵母蛋白。除酵母蛋白外,真菌蛋白也是一种优质的替代蛋白来源,其主要生产原料为工农业废弃物,且工业发酵的生产方式立体集约化、占地少、低碳环保,已成为一种优化食品生产模式、改善生态系统氮循环的新途径,可实现在165 m3工业规模发酵罐中一个批次发酵生产25 万根香肠所需的替代蛋白[59]。国外也有公司实现利用枯萎镰刀菌进行发酵,获取高纤维、低饱和脂肪的优质蛋白,并且全程不涉及动物源成分。

4.2.3 代谢工程 代谢工程是构建微生物细胞工厂用于合成食品组分,特别是食品中关键核心配料的关键技术[60-61]。我国婴幼儿奶粉市场规模达1 755 亿元,母乳与牛乳的区别主要在于母乳寡糖、脂肪、蛋白质的含量,而我国婴配粉关键配料依赖进口。针对母乳寡糖等婴幼儿配方奶粉中重要配料生物合成途径,开展微生物中重要配料代谢途径的设计与构建,能够建立目标产物的合成途径。进一步通过底物转运系统优化、前体供应强化、辅因子智能循环和动态调控等策略,可以优化目标产物合成途径。最后,通过增强底盘微生物与外源生物合成途径的适配性,提升生产菌株中目标产物的合成效率,实现母乳寡糖、乳铁蛋白、磷脂酰丝氨酸等婴幼儿配方奶粉中重要配料的生物制造(图5)。

图5 婴配奶粉中可生物制造的关键配料Fig.5 Key ingredients that can be manufactured biologically in infant formula

4.2.4 合成生物学 食品合成生物学是在传统食品制造技术基础上,融合合成生物学理念和技术,特别是食品微生物基因组设计与组装、食品组分合成途径设计与构建等,将可再生原料转化为重要食品组分、功能性食品添加剂和营养化学品,已经成为“未来食品”制造领域创新的战略高地[4]。国外已有合成生物学来源的食品添加剂和食品功能组分被列入欧盟EU 和美国FDA 目录,人类对合成生物学制造技术的驾驭和运用,正在颠覆传统的食品生产和供给方式[62-63]。采用合成生物学实现人工合成淀粉的概念和技术创新,不仅对未来农业生产,特别是粮食生产具有革命性影响,而且对全球生物制造产业发展也有里程碑意义[64]。采用合成生物学手段,重构微生物代谢途径,可以实现肌红蛋白、血红蛋白等植物蛋白肉关键组分的高效合成,能够解决植物蛋白肉与真肉色泽和风味差异的技术难题[65]。此外,淫羊藿苷是结构最复杂的一种黄酮类化合物,也是数百种药物和保健品的主要成分,由于传统分离提取工艺难度大,产物纯度低,淫羊藿苷纯品(纯度>98%)价格高达4~5万元/kg;通过合成生物学手段,能够设计并实现淫羊藿苷的生物改造,为复杂黄酮类化合物高效获取提供重要途径。

5 食品组学将成为引领未来食品营养与健康研究的必要工具

5.1 发展现状及需求分析

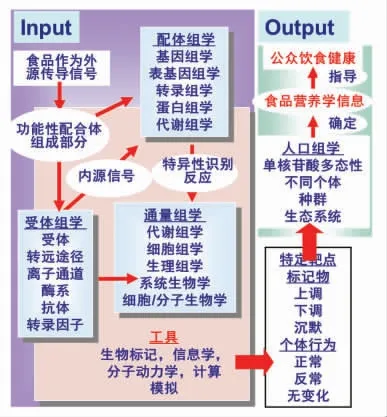

“食品组学”的概念由西班牙Cifuentes[66]于2009年首次提出,主要是将先进的组学技术和分析方法应用于食品和营养领域,以实现人类健康和福祉的优化提升。食品组学是在基因组学、转录组学、蛋白组学、代谢组学、化学计量学和生物信息学的基础上发展起来的一门综合性学科,其主要依托高通量、高分辨率、高精度的分析仪器,通过海量数据处理和分析,涵盖食品及营养相关的各个研究领域,为打破食品领域安全性、营养性、功能性等方面的研究瓶颈提供了解决方案[4]。食品组学的飞速发展已将食品科学研究带入了新时代。

未来食品组学将更加专注于合理设计和开发新型食品,是指能够改善人类健康,防治疾病,同时保证食品品质和安全性的高质量发展,增强消费者对食品的信任。一方面,食品组学可以实现食品危险因子的非靶向筛查、多元危害物快速识别与检测、智能化监管、实时追溯,阐明食源性致病菌的应激适应反应,有助于形成高标准食品安全监测体系,保障食品安全[67];另一方面,食品组学可以从基因层面解释不同个体对特定膳食组成的反应,从营养学角度解释食品成分的健康益处或损害的分子和细胞机制,确定食品活性成分作用的关键通路,分析肠道菌群的整体作用及功能,明确慢性疾病发生前到发生时的特征基因和分子生物标记物,在保障食品营养与人类健康方面起着关键性作用[68](图6)。

图6 食品组学的基本原理Fig.6 Basic principles of foodomics

5.2 主要任务

食品组学作为综合了食品安全与营养、先进分析技术和系统生物学的交叉学科,对人类健康的研究将更加细致、全面。随着食品营养与安全理论的日益完善,高通量、高精度的先进分析技术将逐渐突破食品成分的复杂性和自然变异性限制,提升成分分析检测能力。此外,由于计算机技术特别是人工智能的迅猛发展,设备计算能力显著增强,可为食品组学的发展提供有力保障。食品组学相关领域需要重视的研究主要包括以下2 个方面。

5.2.1 食品组学与食品安全 食品安全一直是世界范围内关注的重点问题之一。目前,化学污染、食源性致病菌污染、新型掺假等是食品安全面临的主要挑战[69]。食品组学带来的精准、快速、灵敏的分析检测方法,能够有效保障食品从农田到餐桌的安全性,同时通过对食品样品的DNA、蛋白质、代谢产物等进行大数据统计分析和生物信息学研究,甄别食品相关特性,还能为食品溯源提供充足信息[70]。为了保障未来食品的安全和高质量供给,需要以食品组学为引领,辅以无损现场快速检测(智能仿生识别、可视成像、生物传感等),重点针对高值食品、特色食品等,发展基于高通量测序和多组学的食品多态性组成、标签符合性识别和鉴别关键技术,构建多层次、多指标鉴别方法和食品真实性多维技术全景描述系统[71],最终为食品生产和流通领域提供可溯源、可实时监管的科学手段和技术支撑。

5.2.2 食品组学与食品营养 食品是人体获取维持日常活动水平所必需的热量及营养物质的主要途径,保证食品营养是维持人体正常生理功能和生命健康的必要条件[72-73]。长久以来,食品营养一直是食品科学领域的研究重点,而传统的食品营养学研究偏重通过化学分析手段测定食品中各类营养成分的组成。相比之下,基于食品组学分析食品营养组成、活性成分及其进入机体后的代谢规律,并以此评估某种食品对人体健康和疾病的影响更为直接有效[67,73]。针对我国不同地区、不同民族、不同生命周期的人群体质和代谢特征,围绕食品营养与健康关系,采用以宏基因组学、转录组学、蛋白质组学和代谢组学等技术为基础的分子营养学研究方法,探讨食物营养成分、功能因子对人体靶基因表达的影响,阐明食品成分、功能因子之间的协同作用及其健康效应,建立适于不同人群和个体的食品精准营养设计智能化模型,最终实现对不同人群更精准、更有效、更安全的营养支持。

6 展望

多学科交叉融合创新是未来食品科技的核心竞争,全球食品科技创新已从单一环节的创新转变为全产业链的链条式交叉融合创新。针对我国食品科技发展愿景和重大战略需求,围绕制约未来食品产业高质量发展的基础和技术瓶颈问题,面对未来食品科技创新发展所面临的新挑战和新需求,有必要聚焦“成为全球食品科技创新中心,率先进入创新型国家前列”这一战略目标,围绕全力打赢关键核心技术攻坚战和实现高水平自立自强两个着力点,加快推进加工制造、营养健康、食品生物工程、智能装备、质量安全、包装物流六大战略任务布局,着力突破植物基食品、食品智能制造等食品领域颠覆性创新技术和装备,实现食品安全、人类健康、美好需求的保障,催生食品细胞工厂、食品智能制造、智慧厨房、精准营养等未来食品产业新业态,形成具有中国人自身消费习惯和膳食模式的未来食品加工制造体系,助推我国食品产业结构优化和健康持续发展。

当我们讨论未来时,未来已来;当我们讨论将至时,将至已至;当我们以变革姿态期待未来、迎接将至时,唯变不变!