治理重心下移如何提高社区公共服务质量?

容志 邢怡青

摘 要:提高社区公共服务质量对于实现新时代高品质生活意义重大。但目前重心下移与社区公共服务质量提升之间的关系尚未厘清,具体作用路径仍是一个待探索的“黑箱”。基于S新区“家门口”服务体系的基层实践样本,进行多案例分析,创新性构建治理重心下移提高社区公共服务质量的理论模型,用以诠释其作用路径与内在机理。研究发现,治理重心下移本质上是基层治理格局的结构性调整,包括缩小服务半径、调整条块关系、下沉管理资源、引导多元参与等内容。这种调整不仅直接增加公共服务数量,提升社区公共服务绩效,更重要的是通过建构和完善社区公共服务生产网络,推动社区公共服务体系再造,进而整体性地提升社区公共服务质量。从实践上来看,构建系统性、多元性和调适性的社区公共服务生产网络,对于推进治理重心下沉,持续提升公共服务质量意义重大。

关键词:治理重心;公共服务生产网络;社区公共服务质量

一、引言

社区是人民群众生产生活的主要空间,不断提升社区公共服务质量既是实现人民美好生活的重要基础,也是增强社区居民获得感、幸福感和安全感的基本保障。2019年,党的十九届四中全会指出,推动社会治理和服务重心向基层下移,把更多资源下沉到基层,更好地提供精准化、精细化服务。2021年4月,中共中央、国务院在《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》中也提出,开展“新时代新社区新生活”服务质量提升活动。这既是对基层公共服务质量的更高要求,也蕴含着新时代基层治理格局的转变与重塑。一般来说,基层拥有的服务资源越多,从事服务的人员越多,就可以给居民提供更多、更优质的社区公共服务,提高居民的生活福利水平。而且,以资源扩增为标志的治理重心下移与社区服务质量也被学术界普遍默认为存在必然的因果关系(刘凤等,2019)。但对治理重心下移的田野观察却发现,这里的逻辑其实并不简单:首先,如何在一统体制内打破虹吸效应实现资源的纵向均衡配置?这其实是长期困扰基层治理的一大难题(陈水生、叶小梦,2021)。其次,服务数量增多不等于服务质量提升,后者受制于更多因素的影响(翁列恩、胡税根,2021),因此以人、财、物为主体的资源扩张是否就能自发形成“精准化、精细化”的公共服务?最后,大量服务事项下沉还可能造成基层负荷超重(容志,2018),降低社区对公共服务需求的回应力,进而可能制约服务质量。由以上三点可见,治理重心下沉与社区服务质量提升之间并非简单的线性关系,其内在逻辑还需进一步探讨。弄清楚这一问题不仅有助于把握社区公共服务生产的核心要素,也能够为治理重心下移实践提供更多有益建议。

本文使用重心下移的典型案例——S新区“家门口”服务站,通过扎根理论的研究方法,对重心下移如何转化为社区服务质量的“黑箱”进行探索性研究,并力求构建出社区服务质量提升的理论框架。本文的价值主要体现在以下三个方面:(1)探索“治理重心下移”在社区落地的实践模板,通过对“家门口”服务体系中不同层次的研究与分析,较为完整地展示出重心下移的行动策略与实施效果,体现出重心下移对社区公共服务质量提升的影响特征。(2)归纳提炼出服务网络、生产网络、知识网络与资源网络,对重心下移要素的互动与状态进行分析,探讨由下沉要素的互动关系所激发的社区服务能力。(3)使用Nvivo分析方法,通过对不同概念的分类与整合,构建出一个以“公共服务生产网络”为核心的理论模型,有助于拓宽重心下移政策的落实思路。

二、文献述评

作为物理学概念,重心是指物体在任何方位时重力的合力都需通过的作用点。社会治理作为一项系统性工程,同样需要找准作用点从而探寻社会治理重心的位置。治理重心被普遍认为是治理的基本原则,是在治理过程中所要完成的工作重点、中心任务和首要目标(张晋藩,2017;王宏选,2016)。目前,关于治理重心下移及基层社区公共服务质量优化已经形成较丰富的研究成果,主要体现在以下两个方面。

(一)治理重心下移的研究

1.治理重心下移的内涵

治理重心下移指的是国家和社会治理的中心工作和目标由高层次向低层级转移(吴恒同,2018),其以资源、服务和管理为突破口,把与之衔接的专业化管理职能、基层公共服务、配套措施等向低治理层级移动(郭圣莉、张良,2018)。治理重心下移的核心是资源下沉,其不仅包括物质资源,如人员、资金、物力等(吴青熹,2020),还包括知识、信息、能力、认同等抽象资源(张凤等,2019)。伴随着人口加速流动、社会问题几何式增长等,以资金增强和人员扩充为表现形式的资源下沉难以适应新形势变化,应从深层次思考如何通过治理重心下沉推动多主体良性互动、弥补“条块分割”形成的碎片化傾向、重塑基层社会共同体的公共精神(容志,2018)。

2.治理重心下移的演变路径与特征

治理重心下移是一个逐步适应国家经济社会发展、服务国家政治与制度安排的渐进性过程(李增元,2019)。自新中国成立以来,治理重心遵循“单位-街居”、“国家-社会”的路径(容志,2018),推动治理层级由高层级转向低层级、治理功能由管理转向服务、治理路径由行政逻辑转向自治逻辑(吴恒同,2019)。其主要经历了四个演变阶段:第一,新中国成立初期,以巩固新生政权、强化政治控制为目的的政党下沉与政权下沉(徐勇,2007);第二,改革开放以来,为适应社会主义市场经济发展的自治权力下沉(刘伟,2010);第三,党的十六届六中全会提出“逐步实现基本公共服务均等化”以来,为适应政策方向调整的管理与服务下沉(詹轶,2015);第四,十九大以来为进一步推动基层能力建设,突出以多元力量合作共治的社会治理下移(杨宝,2014)。

3.治理重心下移的效益

治理重心向低层级的下沉,面临着如何将制度优势转化为治理效能的问题。有学者研究发现,随着治理资源向基层的转移和聚集,其不仅能够更加有效地提供公共服务,推动基层公共服务基础设施的改善(翁俊芳、刘伟,2020),还能发挥推动组织结构调整、激发基层治理活力、促进集体行动达成、高效处理社会矛盾等实践效益(刘凤等,2019)。也有学者基于下沉资源差异性的视角,通过实证研究发现,与以“项目”和“专项”为主要形式的财政资源相比(周飞舟,2012),信息、权威等非财政资源能够推动治理主体间的资源流动,更有助于提升基层治理效益(张毅等,2020)。由此可见,目前对治理重心下移的讨论主要围绕资源视角展开,侧重于研究各种资源要素的下沉、演变及其效益提升机制。

(二)重心下移与社区服务质量的关系研究

主要围绕核心要素“资源”对公共服务效能的影响,从以下三个理论视角展开。一是资源依赖理论视角。该理论的出发点是社会交换理论,认为组织能力提升依赖于从外部环境获得更多的资源(Johnson,1995)。基层社区作为一个互动场域,是内外部各类组织与主体发挥治理效应的基础力量,各类组织在重心下沉情境下被引导进入该治理场域,社区组织通过与各类组织及场域本身进行策略性互动,形成相互依存、相互合作的关系,在获得其生存发展所需的关键性资源的同时,促进组织关系调适与优化,提升社区治理效能(张凤等,2019)。二是资源基础理论视角。该理论认为组织集合了人、财、物等多种资源,各种资源的共同作用是服务能力得以发展的重要支撑(汤志伟等,2021)。资源是能力生成的前提和基础,经由组织对内外部的互补性或相似性资源的持续积累与有效整合,静态资源可以转化升级为组织内在的、特有的“高阶”资源——组织服务能力(张琳等,2021)。但是也有学者指出,促进服务效能的不仅是资源要素互动,而是由互动结构所诱发的“资源束”效应(Barney J ,1991)。三是资源反馈理论视角。该理论认为伴随政策的资源下沉与投入使组织拥有更多资源去开展公共活动,进行公共服务的生产和提供,从而增强组织的服务能力(Pierson P,1993)。以上三种不同的理论视角反映出,重心下移与社区服务质量之间具有显著的促进关系,但并不是必然的正相关关系,也为本文进一步研究两者之间的深层次关系提供了依据和方向。

现有研究主要存在以下三点不足:第一,从资源角度界定重心下沉具有局限性。现实观察发现,重心下沉并没有带来大量资源向基层的直接涌入,也没有直接带来服务项目的数量激增,需要探讨重心下移的更多内涵。第二,资源并非是公共服务质量提升的充分条件。两者不是简单的线性关系,资源下沉并不会必然提升社区公共服务质量,还可能存在其他因素,需要构建一个更具有综合性和解释力的分析框架。第三,传统静态视角研究的局限性。强调规则、制度、机构下沉的现有研究是一种静态视角,而基本公共服务体系运转需经由资源互动与多主体参与,还需要从动态视角研究重心下移与社区公共服务质量的关系。因此,本文尝试探索构建一个下沉要素互动视角下的公共服务生产网络模型,以解释社区公共服务质量提升的运作机制和传导过程。

三、研究设计

(一)研究方法选择

1.扎根理论研究方法

扎根理论是由Glaser和Strauss于1967年提出的质性研究方法,其主要宗旨是以经验事实作为依据,基于对经验资料的深入分析,自下而上地提炼和归纳出一般的理论框架(朱丽叶·M.科宾、安塞尔姆·L.施特劳斯,2015)。本文选择该方法的主要原因在于:第一,基层治理重心下移和社区服务质量提升的过程涉及多项基础要素下沉,各要素之间究竟如何下沉、下沉程度、各要素间如何互动,以及如何提升服务质量等问题,比较适合以访谈为核心的质性研究方法。第二,对于治理重心下移来说,目前理论界还没有形成成熟的变量范畴和测量量表。而且,根据实地调查,很多基层人员对治理重心下移的理解也不尽一致,直接设计无差异的结构化问卷进行量化研究未必有效,而是首先需要对理论概念与现实问题之间的契合度进行系统研究,适合探索性的质性研究。第三,扎根理论研究方法通过对不同实地案例的深入挖掘和分析,能够增强本文的理论说服力。

2.SERVQUAL评价法

SERVQUAL模型由Parasuraman于1988年提出,是一种从公众感知度视角评价服务质量的方法。其主要采取差异分析方法,通过比较公众对所获得服务的实际感知与服务期望之间的差距,来测量公共服务质量的优劣。SERVQUAL模型主要通过服务有形性、可靠性、响应性、保证性与移情性五个维度,对公共服务质量进行测量与评价。该方法在我国得到较广泛的运用,相关学者以该模型为基础,结合研究对象提供服务的性质与内容,设计可操作性的服务质量测量指标,如贫困县公共服务质量(郭春甫等,2016)、地市级与计划单列市的公共服务质量(陈振明、耿旭,2014)。借鉴既有文献,本文使用SERVQUAL模型,与S新区“家门口”服务站提供的服务内容相结合,构建涵盖5个维度、17个指标的社区公共服务质量评价指标体系,如表1所示。

(二)案例選择与数据收集

理论抽样是扎根理论研究的基本要求,需要基于研究设计,针对性地选取契合研究问题、实现理论建构目标的研究样本。对此,本文在选择“家门口”服务站点时采取以下标准:(1)所选案例具有一定的代表性和启发性,能够在一定程度上同时兼顾“治理重心下移”和“服务质量提升”的典型特征,契合本文的研究主题。(2)所选案例具有多元性和差异性,能够覆盖与“家门口”服务站相关的不同政府层级,包括区级、街镇级与居村级,能够为案例间的拓展提供支撑。(3)所选案例的数据具有可得性,能够为访谈的顺利进行提供支撑,以便深入挖掘重心下移过程中社区服务质量提升的微观机理。

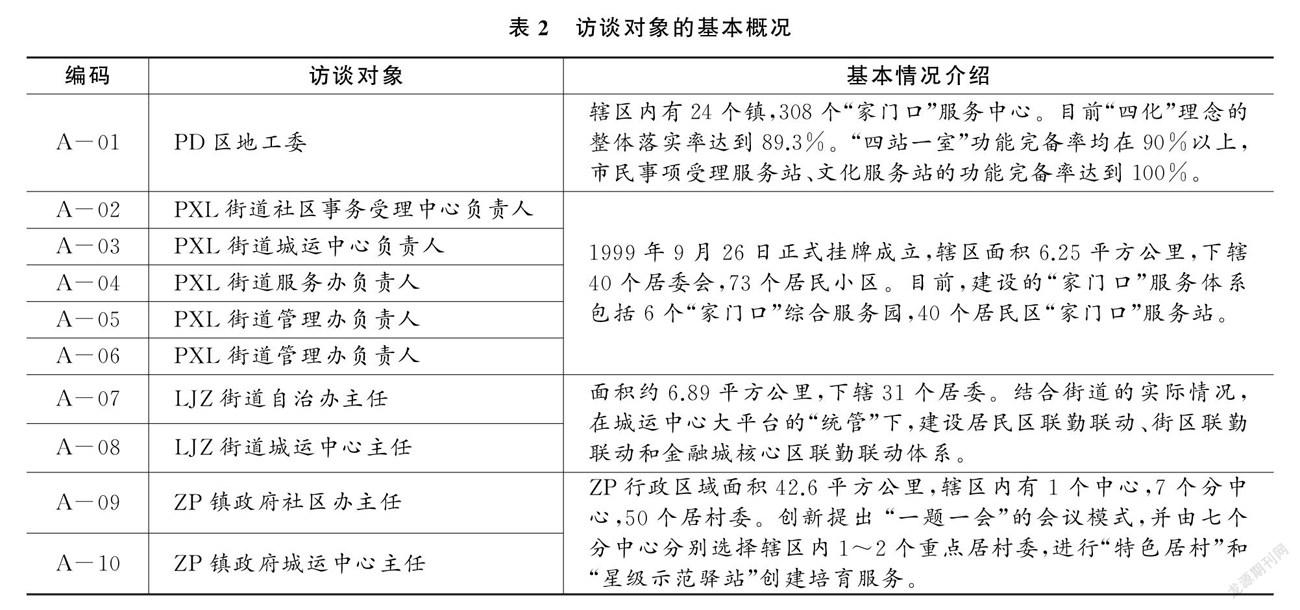

根据以上原则,本文选取了PD区地工委、PXL与LJZ街道、ZP镇政府、DY与YQ社区“家门口”服务站、JB与HD村“家门口”服务中心共8个案例作为研究对象。每个案例中又选取不同科室负责人、城运中心负责人、居民区书记、社工、居民代表等进行一对一的深度访谈,每次访谈时间约为1小时。通过与受访者之间的讨论和交流,不断进行细节的深入挖掘,共形成22份访谈记录,并按照编号对所有访谈内容进行相应归类,以此构成后续研究的数据支撑。各案例的基本情况如表2所示。

四、资料编码过程

(一)开放式编码

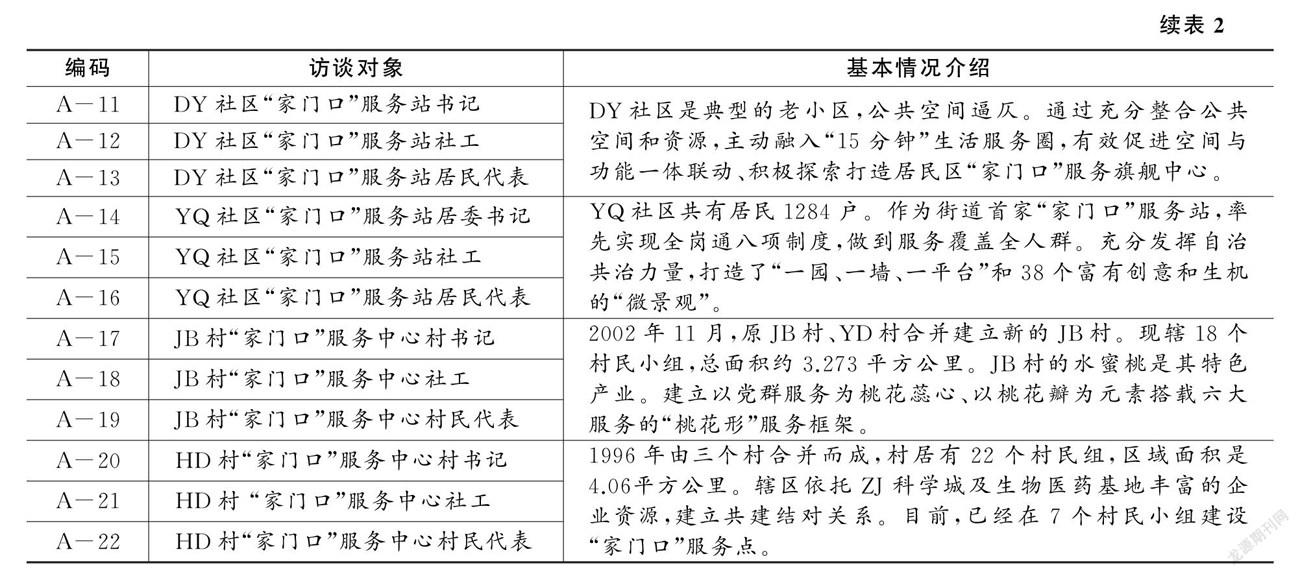

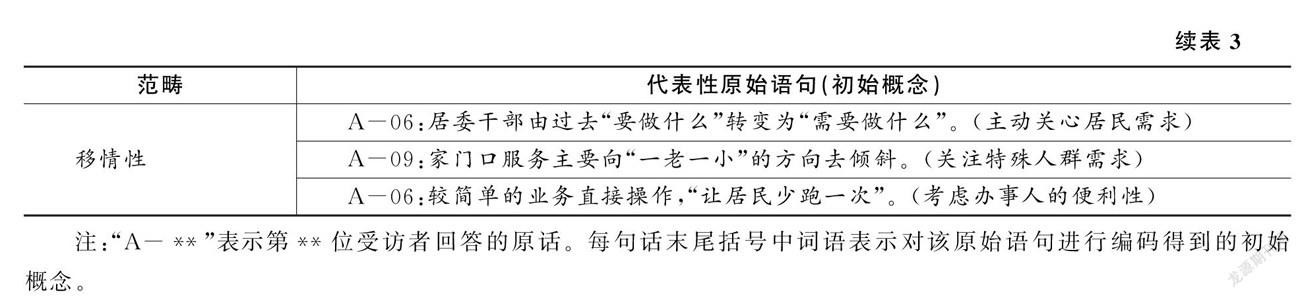

开放式编码是对原始访谈资料进行提炼,赋予其概念和范畴化的过程。首先,将原始资料切割成片段,对每个片段中的字、词、句进行切割,共得到536条原始语句及其相对应的初始概念。其次,与研究语境相结合,有机组合各初始概念,形成18个范畴。如表3所示,为了节省文章篇幅,对每个范畴仅节选1~2条原始资料语句。

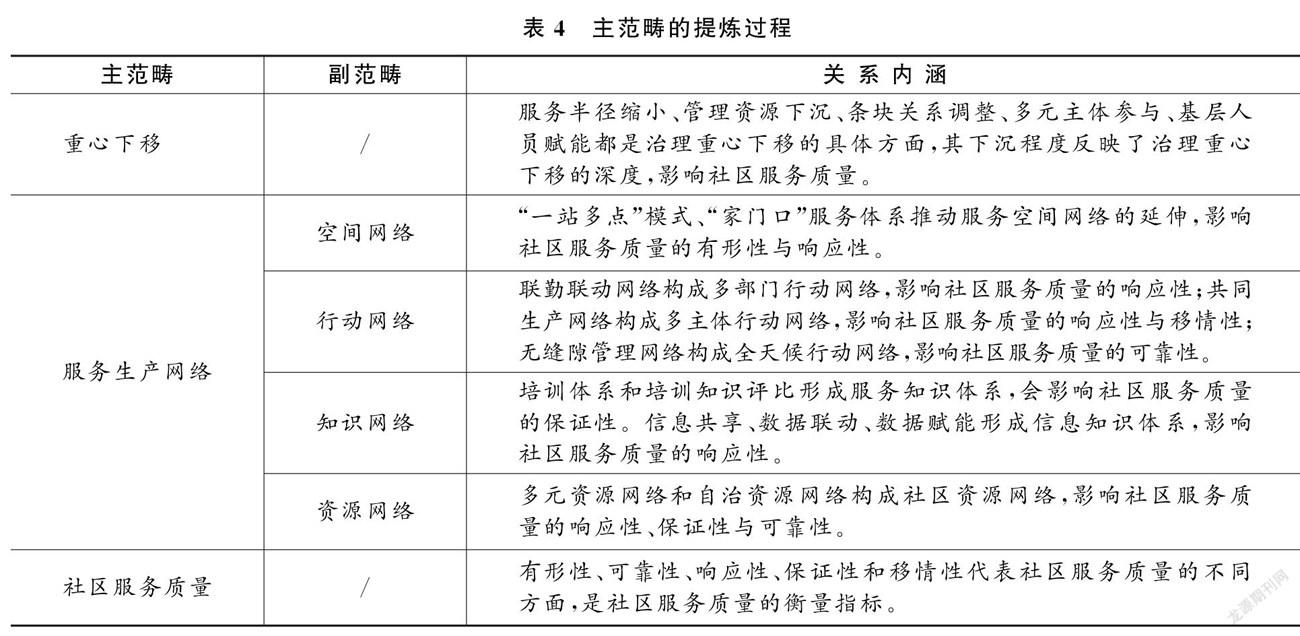

(二)主轴编码

主轴编码是主范畴提炼的过程。其任务是将初始概念和范畴还原到访谈材料中,根据它们在实践案例中所处的位置及其扮演的角色,推理和明确各个范畴之间的逻辑关系,提炼出3个主范畴。其中,公共服务生产网络统领空间网络、行动网络、知识网络、资源网络4个副范畴,如表4所示。

(三)选择性编码

选择性编码是在研究问题的指引下,将主范畴再次回归到案例情景中进行验证,从主范畴中寻找出核心范畴,分析核心范畴与主范畴及其他范畴的联结关系,并以“故事线”的方式将主范畴“串联”起来,以此构建研究的理论模型。

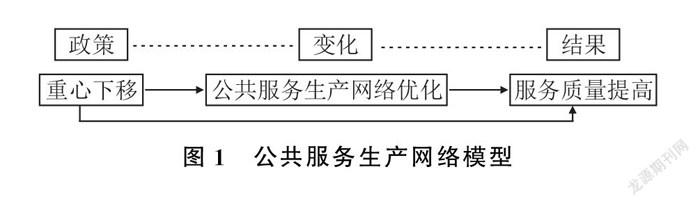

研究发现,重心下移提升社区公共服务质量的内在机制是核心范畴。围绕核心范畴生成的故事线为:4个副范畴构成的公共服务生产网络,赋予社区服务质量提升的内生动力,重心下移政策为服务质量提升提供要素支撑,并推动公共服务生产网络的优化,形成社区服务质量提升这一结果指标。由此,本研究建构出一个全新的理论框架为“重心下移-公共服务生产网络优化-社区服务质量提升模型”,简称为“公共服务生产网络模型”,如图1所示。

(四)理论饱和度检验

理论饱和度检验是指研究者不能通过额外数据生成新的范畴,以此作为停止理论性抽样的标准(钟爽等,2021)。对此,本文使用未进入随机抽样的4个访谈资料进行饱和度检验,结果均未产生新的范畴和关系,且3个主范畴内部未发现新的构成因子。由此说明,构建的“公共服务生产网络模型”是理论饱和的。

五、治理重心下移提升社区服务质量的内在机理

在现代社区中,公共服务的生产和供给是一个多主体协作、多要素配置和多阶段演进的动态过程,而在背后支撑这一动态运行的必然是纵横交错、相互嵌套的基层治理网络。对网络的优化有两条路径:一是对网络中的要素进行扩充和优化,增强网络的局部功能和效率;二是对网络的结构进行调整和重塑,从而提升网络的整体运行绩效。对“家门口”服务体系的扎根研究正好揭示了治理重心下移过程中这两个维度的变化。我们将前者称为治理重心下移的基础效应,用以概括重心下移对公共服务质量的直接影响作用;將后者称为治理重心下移的结构效应,用以概括其通过重塑服务生产网络而提升公共服务质量的过程。

(一)治理重心下移的基础效应

治理重心下移提出“尽可能把资源、管理、服务放到基层”,但是下沉的具体资源要素及关键环节却不明朗。通过实地调研发现,治理重心下移在基层的落地主要表现在服务半径缩小、管理资源下沉、条块关系调整、多元主体参与、基层人员赋能五个方面。由此可见,治理重心下移本身是一个结构性调整,能够直接对社区公共服务质量产生影响。

一是服务半径缩小。服务半径是影响服务可及性的重要因素,只有缩小服务半径才能让社区居民更便捷地获得公共服务。长期以来,在大城市范围内,社区公共服务一般在街道、镇层面配置,以行政事务受理、社区医疗卫生、文化活动为主体的服务站点的覆盖面往往超过10平方公里,有的甚至在60平方公里以上。 将居委会办公地点改造成“家门口”服务站,意味着在相同区域内配置更密集的服务站点,直接缩小了服务半径。此外,“家门口”服务站按照“服务项目标准化”原则,理清职能部门的权责关系,如其承接社区事务受理中心下沉的215个服务事项,通过远程帮办系统可以现场办理108项事务(案例A-02)。服务半径缩小极大地提升了服务响应性,原来去街镇行政事务受理中心需要2~3个小时办理的业务真正实现“家门口”服务站内10分钟得以解决(案例A-22)。

二是管理资源下沉。资金是社区治理活动得以正常运转的基础,政府作为资金的主导者,一般以财政拨款的形式向社区提供所需资金。但是,当资源向政府一端倾斜时,可能面临高昂的行政成本(容志,2018)。对此,纵向党政资源的下沉与横向社会资源的链接增加了社区治理资源体量,提高社区及时响应居民需求、提供优质公共服务的能力。此外,数据资源是信息化时代下社区服务质量提升的重要依托。“家门口”服务站建立以来,数据和信息开始向村居下沉(案例A-08),这为社区由被动式、普适化管理转向主动式、个性化管理创造资源条件,进而提升居民对社区公共服务移情性的感知与评价。

三是条块关系调整。基层社会事务和社会矛盾常常涉及安全、维稳等多个方面,需要多个职能部门联合处理。但条块分割的存在导致基层治理普遍存在一个问题,即当问题涉及多个部门且没有明确的首要和最终责任承担部门的时候,就会陷进“谁都可以(有权)管,谁都可以不管”的“怪圈”(陶振,2017)。重心下移政策推动各职能部门的执法力量下沉到“家门口”服务站,村居委书记有权牵头各职能部门协同处理那些以前仅由职能部门做的事情,“倒逼”各职能部门在基层有所作为。这增强了社区及时响应居民需求、兑现其服务承诺的速度与能力,进而提升社区公共服务质量的可靠性与响应性。

四是多元主体参与。社区受到人力成本和财政的约束,无法根据服务体量进行相应人力资源的配置,成为制约公共服务质量提升的重要因素。“家门口”服务站成立以来,各主体逐渐向基层社区下沉,主要包括党政人员、专业人员与志愿者等。一方面扩充社区专业服务队伍,解决了社区服务人员数量的短缺,缓解了社区治理中服务人员与服务需求不匹配的问题;另一方面弥补了社区服务人员质量的不足,增强了“家门口”服务站工作人员的专业化能力,提升社区公共服务质量的保证性。

五是基层人员赋能。基层社区治理过程中可能面临社区服务人员实际能力与下沉资源、服务等所需能力不匹配的问题,当社区服务人员实际能力小于承接所需能力时,就会制约社区服务质量的优化与提升。对此,在“家门口”服务体系中,区级与街道级政府主要通过业务培训的方式实现专业知识转移,提高社工的业务能力和突发事件处置能力。同时,社工可以直接操作一些较简单的业务,真正做到“让群众少跑一趟路、少进一扇门、少找一个人”的服务承诺,提高居民对社区公共服务可靠性与移情性的质量感知与评价。

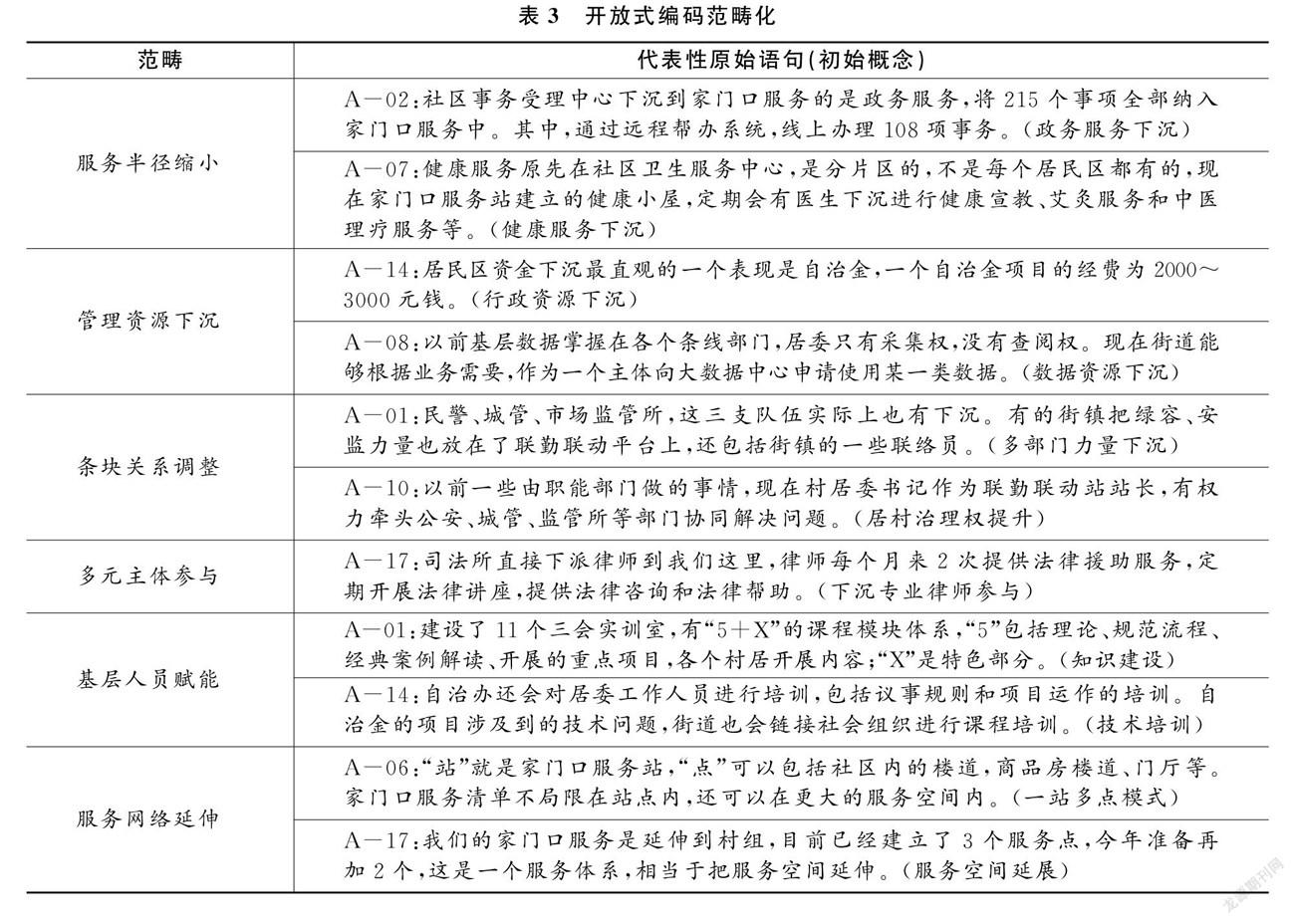

(二)治理重心下移的结构效应

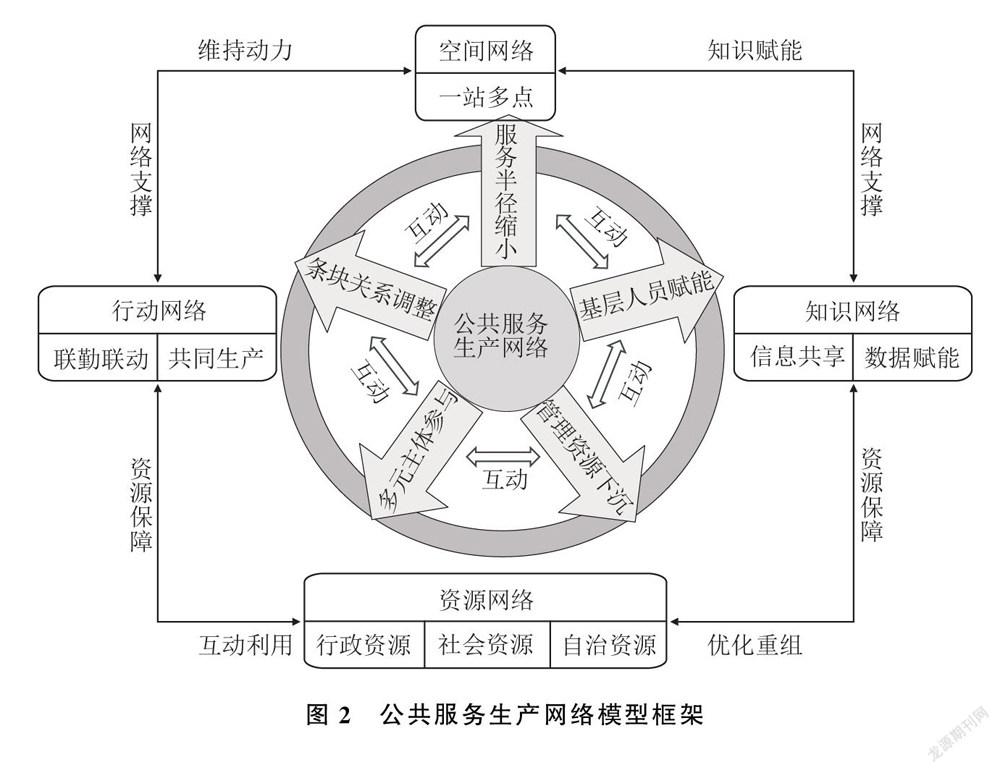

资源要素下沉为社区公共服务供给提供了物质与非物质基础,然而,仅有治理资源不一定能够形成优化的服务质量(吴青熹,2020),社区对汇聚资源的承接与转化能力更是影响社区公共服务质量提升的关键环节。对原始访谈资料的编码结果显示,根据资源互动的类别与属性,提炼概括出社区公共服务生产网络这一核心范畴。从本质上说,社区公共服务生产网络是一个涵盖政府部门、社会组织、社区居民等多元主体要素,由空间网络、行动网络、知识网络与资源网络所构成的基层治理网络,如图2所示。其中,空间网络是该网络的基本要素;资源网络是网络运行的资源保障;行动网络是生产网络的动力支撑;知识网络是该网络的知识与技术支撑,它们共同作用于社区公共服务质量的提升。

公共服务生产网络对社区公共服务质量的结构效应主要体现在以下四个方面。一是空间网络。“家门口”服务站按照“四化”原则激活不同服务空间的资源要素,形成“上下延伸、横向辐射”的公共服务空间网络。首先是服务空间的上下延伸,如以建设的40个居民区服务站为中心实现服务门口办,向上延伸6个综合服务园实现服务就近办,向下延伸搭建居民互助服务平台实现服务互助办,从而构成全覆盖的“家门口”服务体系(案例A-02)。其次是服务空间的横向辐射,如充分利用室内户外各种场所,包括社区内的小广场、斜角亭、门厅等多个服务点,形成“一站多点”模式(案例A-06)。“横向到边、纵向到底”的公共服务空间网络,推动了社区公共服务的就近化、便捷化,提升社区全方位满足居民需求的速度和能力,进而提升居民对社区公共服务响应性的质量评价。

二是行动网络。行动网络是由多主体之间的互动所形成的关系网络,有利于推动社区治理共同体的构建(陆海燕,2020)。首先是联勤联动网络。“家门口”服务站主要围绕“联合指挥、联合预警、联勤发现、联勤处理、联考评价”五个环节展开,形成“智能发现-智能研判-部门处置-考核评价”的管理流程,推动服务流程由纵向科层制管理转向扁平化管理,增强社区对紧急事项的反应能力,提高社区应对突发事件的速度和效率。其次是共同生产网络。服务站利用自治金项目,推动在“项目设定-项目协调-项目评估”环节形成居民參与的完整闭环,激发社区居民的参与积极性。最后是无缝隙管理网络。一方面通过落实错时和延时服务制,为居民提供“24+365”时间的无缝隙;另一方面通过“1+3+X”治理工作体系,实现社区和街面服务空间的无缝衔接(案例A-08)。“织密网、兜边网”的网络结构能够及时、全面地回应居民服务需求,进而提升居民对社区公共服务响应性的质量评价。

三是知识网络。在各种资源要素下沉到基层的过程中,知识这种非物质形式的要素往往被忽略。然而,下沉的知识与服务、数据等资源的互动和共同作用所构建的知识网络也是社区服务能力提升的关键因素。一方面是服务知识网络。区地工委通过设计系统性的培训内容,赋予社工一口受理居民需求的能力(案例A-12),居民遇到的办事“马拉松”与问题“多传手”能够得到改善;同时,设置“前期培训-中期模拟会议-后期评比”机制,激励社工自主性地提高个人业务能力。另一方面是信息知识网络。“家门口”服务站沿循“数据下沉-数据获取-数据分析-特色应用场景开发”路径对下沉资源进行的开发与整合,能够为社工获取、掌控和处理信息赋能,促进社区提供精准化服务的能力。

四是资源网络。社区对下沉资源的整合与“盘活”是其服务效能提升的关键。“家门口”服务站构建“内外联动”的资源网络,将下沉资源对照服务清单、需求清单发挥到最高能级。首先是多元资源网络。“家门口”服务站通过区域化党建联建,链接社会各方的资源,一方面增加了社区提供公共服务的资源容量,提高社区提供系统化、多样化服务的能力,提升社区公共服务质量的可靠性;另一方面通过不同资源的对接与融合,发挥公共与社会资源的协同增效功能提升社区公共服务的保证性。其次是自治资源网络。社区居民是社区自治资源的主体,对其来说最基本的就是发言权,既要保证成员之间的平等自由权,又要保证社区居民能够进入决策过程(博克斯,2013)。以解决居民问题为目标、听取居民意见为方式的“三会制度”撬动、挖掘自治资源,把社区居民力量充分激活。基层参与主体的增加,能够有效地开展自我服务与志愿服务,有利于提升社区公共服务效能和质量。

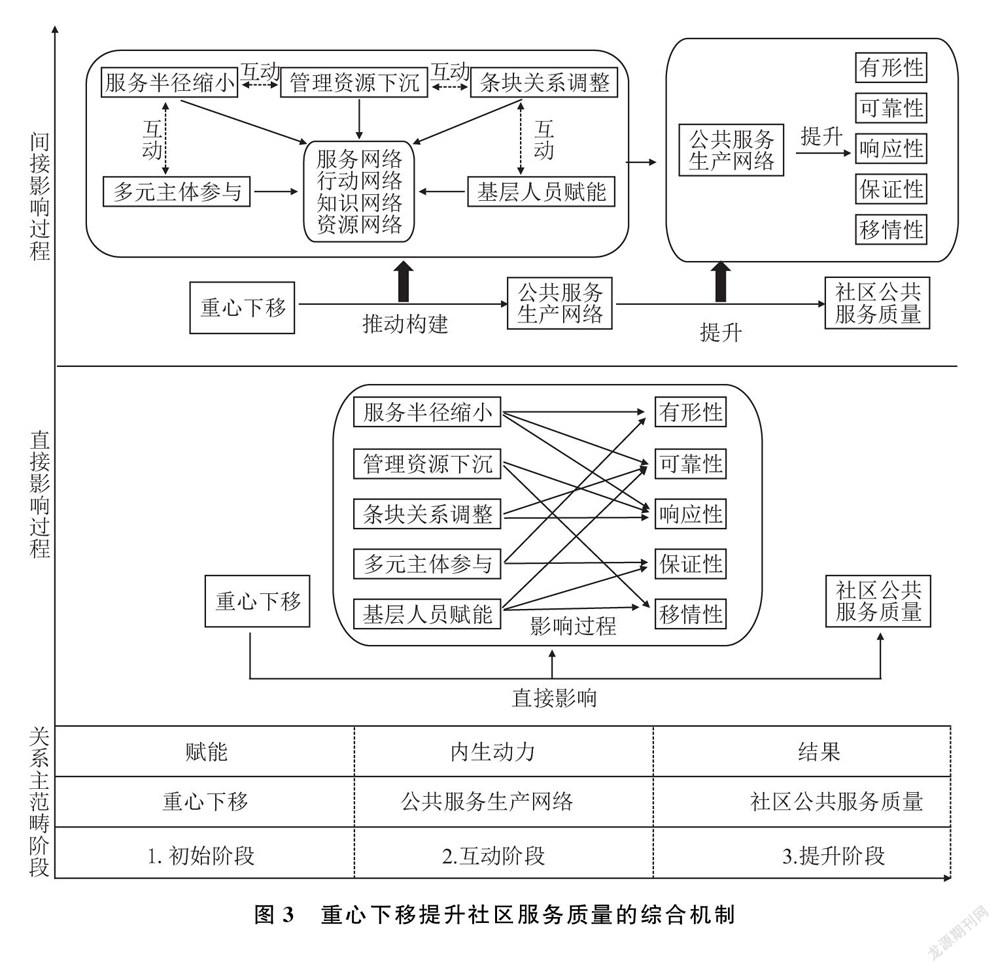

(三)重心下移提升社区服务质量的综合机制

如前文所述,重心下移提升社区公共服务质量有两个机制:一是基础效应。治理重心下移本身是一个结构性调整,缩小服务半径,提升服务可及性,对社区公共服务质量产生直接影响。二是结构效应。治理重心下移的资源、人员、知识、信息等要素的汇聚与互动,建构与优化社区公共服务生产网络,实现基本公共服务体系的再造,对社区公共服务质量提升具有根本性影响。因此,重心下移对社区公共服务质量的整体影响呈现“两路径、三阶段”特征,如图3所示。两路径就是基础效应与结构效应,三阶段包括初始阶段、互动阶段与提升阶段。

首先,初始阶段的主要任务是治理重心下移政策在“家门口”服务站的推行和落实。其手段是将服务、资源、人员以及知识等基础要素下沉到基层社区以增加社区的资源含量,从整体上提高社区向居民提供就近化、便利化服务的能力,提升居民对社区公共服务质量改进的感知与评估。在这一阶段,重心下移是社区公共服务质量提升的初始变量,对社区公共服务质量提升产生直接影响,且不同下沉要素对社区公共服务质量的影响具有差异性。

其次,随着各项资源在基层社区的汇聚,在制度和机制的约束下要素进行互动,治理重心下移对社区公共服务质量的影响进入第二个阶段:互动阶段。在该阶段,资源要素被融合形成由“服务网络、行动网络、知识网络、资源网络”构成的公共服务生产网络。该网络本身是一个系统性、协同性的结构,其产生的逻辑起点是由资源互动实现的服务网络延伸,主体、知识、资源等要素才能够进行更大范围、更高质量的互动与整合。内含激励机制、评估机制的知识网络为多元主体进一步整合生产资源提供动力,也为服务网络的延伸提供技术保障。由此可见,互动阶段的本质是由资源要素互动、子网络调适引起的基层治理结构的调整与重塑。

最后,伴随公共服务生产网络的形成及效应发挥,整个影响过程进入最后的质量提升阶段。公共服务生产网络模型依托其结构框架,通过“服务空间拓展延伸、服务生产合作流程规范、服务生产主体信息赋能、服务生产资源配置优化”四个策略作用于社区公共服务质量的提升。其充分解构了传统社区治理的一元化和碎片化缺陷,推动形成“内部重构、外部协同”的社区治理新格局,为提升社区公共服务能力与服务质量提供根本性、可持续性的支撑。由此可见,在治理重心下移提升社区公共服务质量的因果链条中,资源要素互动形成的服务生产网络是中介变量,发挥了部分而非完全的中介效应。

六、结论

在新时代建设社区治理共同体的语境下,治理重心下移不再是简单的资源下沉,而是一个以服务半径缩小、管理资源下沉、条块关系调整、多元主体参与、基层人员赋能为特征的治理结构调整。在这个过程中,下沉要素与基层空间中的多元主体充分互动融合,建构和优化了包容性、整合性的公共服务生产网络,重塑公共服务流程,系统提高了社区公共服务的可及性和满意度。从长远角度看,构建和完善这种系统性、多元性和调适性的社区公共服务生产网络,对于有效推进治理重心下沉,持续提升社区公共服务质量意义重大。特别是部分地方还存在资源下沉不充分,权力不放不到位、居民参与不全面等现象,导致社区公共服务难以满足居民的现实需求,解决这些问题需要进一步加强和完善以下四大机制。

第一,构建社区公共服务资源精准配置机制。研究发现简单的资源下移在一定程度上会提升社区公共服务质量,但不具有可持续性。因此,要从缩小基层服务半径、调整条块关系、赋能基层人员等多元化的具体情境方面下移治理资源,不仅关注人员、资金、权力等治理资源下移,更要重视政府注意力、知识、能力等资源向社区转移,增加下沉资源与社区治理的适配度。同时,注重大数据、区块链、数字化等新型治理资源的开发与运用,加大对基层服务人员的技术赋能,提高资源的精准利用效率与治理效能。

第二,优化“条块”整合协同机制。治理资源下移与社区公共服务质量之间关系复杂,二者之间并非简单的正向线性关系,社区治理中的“条块”关系不畅是限制其“接得住”下沉资源的能力与公共服务质量的体制性因素。对此,需要调整理顺职能部门之间的关系与职责,整合条块体制内各层级、各部门之间的治理资源,形成社区服务的合力。并根据社区服务需要与重点,动态调整与优化组合条块内的服务资源,增强条块关系协同机制的灵活性。

第三,夯实社区共同体合作治理机制。研究发现,基层社区治理无法通过建构一个制度或政策就可以解决,在机制约束下多元主体的互动才可以推动基层公共服务体系运转。对此,必须重视社区公共服务生产网络的形成与优化,重点关注资源要素之间的关系与互动,以下沉“小资源”撬动和盘活社会“大资源”,开发社会组织、居民、企业等横向治理资源,激发基层治理的内生动力与外生活力,促进基层治理资源效用最大化,根本性地提升社区公共服务质量。

第四,创新社区公共服务反馈机制。社区公共服务质量提高的目标是满足居民的优质服务需求,居民对社区公共服务的有形性、可靠性与保证性等评价也是直接影响社区服務效能的关键。对此,需要坚持需求导向,构建响应敏捷的公共服务体系。运用新技术描绘居民需求画像,主动发现与精准感知居民的多元化需求。完善居民需求反馈渠道,建立多层次的需求清单,动态掌握居民的发展性需求。利用多元资源与技术,优化公共服务方式,精准高效地回应居民的服务需求。

参考文献:

[1] 陈水生、叶小梦,2021:《调适性治理:治理重心下移背景下城市街区关系的重塑与优化》,《中国行政管理》第11期。

[2] 陈振明、耿旭,2014:《公共服务质量管理的本土经验——漳州行政服务标准化的创新实践评析》,《中国行政管理》第3期。

[3] 郭春甫、苟粒媛、吴世坤,2016:《基于公众感知的贫困县公共服务质量影响要素实证分析?——以国家级扶贫工作重点县P县为例》,《宏观质量研究》第4期。

[4] 郭圣莉、张良,2018:《如何实现城市社会治理重心下移》,《国家治理》第3期。

[5] 刘凤、傅利平、孙兆辉,2019:《重心下移如何提升治理效能?——基于城市基层治理结构调适的多案例研究》,《公共管理学报》第4期。

[6] 刘伟,2010:《难以产出的村落政治:对村民群体性活动的中观透析》,中国社会科学出版社。

[7] 李增元、李芝兰,2019:《新中国成立七十年来的治理重心向农村基层下移及其发展思路》,《农业经济问题》第11期。

[8] 理查德·C.博克斯, 1978:《公民治理——引领21世纪的美国社区》,中译本,中国人民大学出版社。

[9] 陆海燕,2020:《政府倡议、行动网络与共同生产——以两个全国社区治理和服务创新实验区为例》,《广东行政学院学报》第6期。

[10] 罗红霞、崔运武,2015:《悖论、因果与对策:关于社区居委会职责的调查思考》,《理论月刊》第7期。

[11] 容志, 2018:《推动城市治理重心下移:历史逻辑、辩证关系与实施路径》,《上海行政学院学报》第4期。

[12] 容志、秦浩, 2020:《上海“家门口”服务体系建设的成效、问题与对策》,《科学发展》第11期。

[13] 陶振,2017:《大都市管理综合执法的体制变迁与治理逻辑——以上海为例》,《上海行政学院学报》第1期。

[14] 王宏选,2016:《现代村规民约的组织创新与治理重心》,《甘肃社会科学》第2期。

[15] 翁俊芳、刘伟,2020:《治理重心下移能否提高乡村治理的有效性?——湖北秭归“幸福村落”建设再审视》,《中国农村研究》第1期。

[16] 翁列恩、胡税根,2021:《公共服务质量:分析框架与路径优化》,《中国社会科学》第11期。

[17] 吴恒同,2019:《城市城乡社区治理重心下移:理论阐释与机制分析》,《云南行政学院学报》第2期。

[18] 吴青熹,2020:《资源下沉、党政统合与基层治理体制创新——网格化治理模式的机制与逻辑解析》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》第6期。

[19] 徐勇,2007:《政权下乡:现代国家对乡土社会的整合》,《贵州社会科学》第11期。

[20] 杨宝,2014:《政社合作与国家能力建设——基层社会管理创新的实践考察》,《公共管理学报》第2期。

[21] 张晋藩,2017:《中国古代国家治理的重心——“民惟邦本,本固邦宁”》,《国家行政学院学报》第4期。

[22] 张琳、席酉民、杨敏,2021:《资源基础理论60年:国外研究脉络与热点演变》,《经济管理》第9期。

[23] 张毅、陈玲、王艺凝,2020:《重心下移背景下基层社区组织任务偏差的影响因素》,《学习与探索》第5期。

[24] 詹轶,2015:《论中国社会组织管理体制的变迁——现代国家构建的视角》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》第4期。

[25] 周飞舟,2012:《财政资金的专项化及其问题——兼论“项目治国”》,《社会》第1期。

[26] 朱丽叶·M.科宾、安塞尔姆·L.施特劳斯,2015:《质性研究的基础形成扎根理论的程序与方法》,中译本,重庆大学出版社。

[27] 钟爽、朱侃、王清,2021:《公共危机中政治动员运行机制研究——基于2015年以来38个重大公共危机案例的分析》,《政治学研究》第2期。

[28] Barney, J.,1991,Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management,17 (1):99-120.

[29] Bob, L. Johnson, Jr, 1995, Resource Dependence Theory: A Political Economy Model of Organizations, Educational Resources Information Center, (9) :101-122.

[30] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L.,1988, SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service Quality, Journal of Retailing, 64(1):12-40.

[31] Pierson, P.,1993,When Effect Becomes Cause:Policy Feedback and Political Change, World Politics,45(4):592-648.

How Does the Downward Shift of Governance Core Promote the Quality of Community Public Service?

—Based on the case analysis of “doorstep” service system in S New District

Rong Zhi and Xing Yiqing

(School of Political Science and Public Adminstration, Wuhan University)

Abstract:The improvement of community public service quality is of great significance for the realization of high quality life in the new era. However, the relationship between the downward shift of the center of gravity and the improvement of community public service quality has not yet been clarified enough, while the specific action path is still a “black box” to be explored. This paper, taking the grassroots practice of “doorstep” service system in S New District as an example, conducts a multi-case analysis and innovatively constructs the theoretical model of the downward shift of governance focus for the improvement of community public service quality, followed by an interpretation of its action path and internal mechanism. It is found that the downward shift of governance center is essentially a structural adjustment of grassroots governance pattern, which includes actions of reducing the service radius, adjusting the relationship between blocks, sinking management resources and guiding diversified participation. This adjustment not only directly increases the quantity of public service and improves the performance of community public service, but also promotes the reconstruction of community public service system by constructing and perfecting the production network of community public service, so as to improve the quality of community public service as a whole. In practice, it is of great significance to build a systematic, diversified and adaptable production network of community public services for the promotion of the sinking of governance focus and the continuous improvement on the quality of public services.

Key Words:governance core; public service production network; community public service quality

責任编辑 邓 悦