超声引导下腰骶区神经阻滞技术研究进展 *

腰骶区 (L

S

) 神经阻滞是诊断和治疗相关慢性疼痛的首选方法,但由于腰骶区解剖结构复杂,相关阻滞技术的发展受到一定程度的限制。近年来,随着超声技术的广泛应用以及临床医师对腰骶交界段解剖的深入认识,超声引导腰骶区神经阻滞技术在临床上得以广泛开展,国内外多数文献进行了报道,但多数只是对单个神经阻滞技术进行报道,缺乏对腰骶区解剖以及相关神经阻滞技术的系统阐述,因而有必要对腰骶区的解剖、超声引导下神经阻滞技术的研究现状及进展等做一综述,以期为临床麻醉及疼痛治疗提供参考。

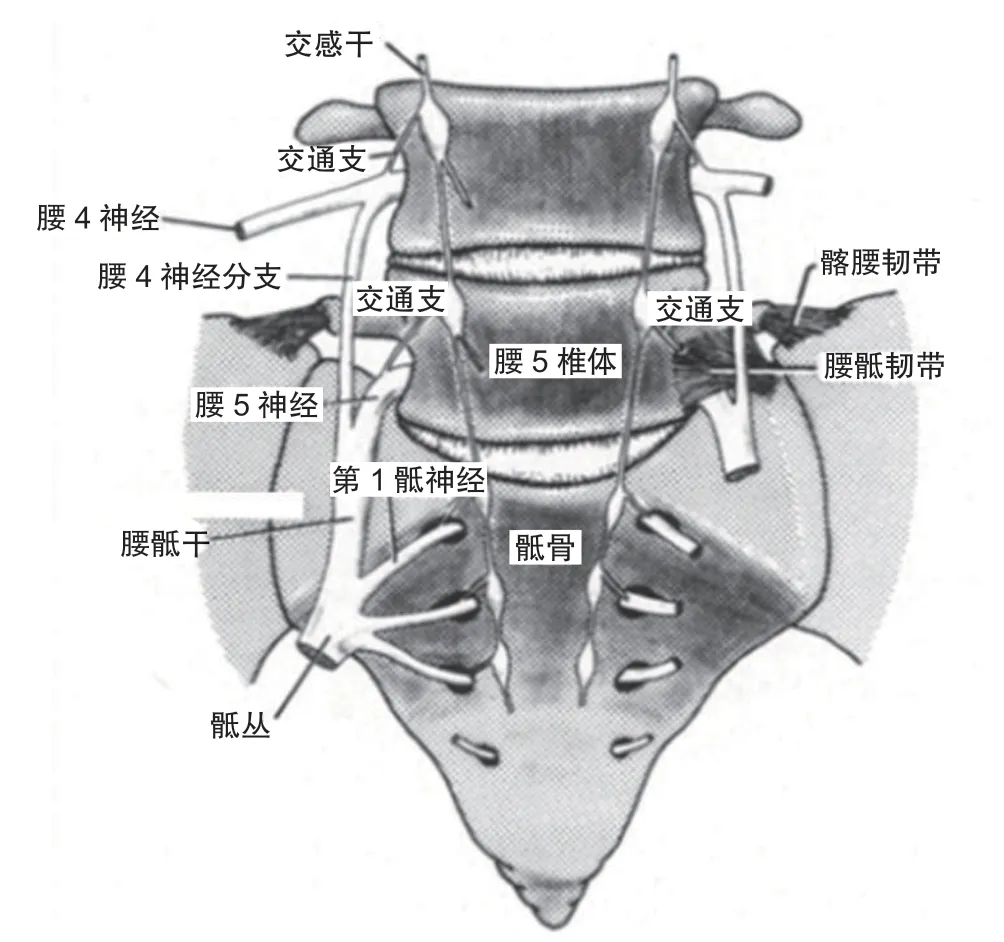

一、腰骶交界段解剖及变异

腰骶交界段位于第五腰椎与第一骶椎连接处,是脊椎腰曲及骶曲交界段,连结躯干及骨盆;其承重大、周围骨骼、肌肉、血管组成复杂,并包含终丝、马尾及腰骶神经等重要神经结构

。第五腰椎椎体最大,比其他椎体楔形程度明显(前方比后方高)。棘突短小;下关节突凸向前,其与第一骶椎关节突形成的关节面几乎呈冠状位;横突肥大,部分与骶骨融合,形成腰骶移行椎

。L

S

椎间盘也相应的呈楔形,形成腰骶角

。其椎间孔为第五腰椎椎弓根及骶骨上关节突组成。虽然其是最小的椎间孔,但却走行着腰神经中最粗大的L

神经。L

神经出硬脊膜自侧隐窝向下斜行,可穿过一骨性纤维隧道,称之为“腰骶隧道”

。此隧道结构组成:头侧为第五腰椎横突及腰骶韧带腱性缘;尾侧为骶骨翼内侧份;内侧为第五腰椎椎体下侧面和L

S

椎间盘侧缘;外侧为第五腰椎横突末端、骶骨翼外侧份;腹侧为腰骶韧带;背侧为横突间韧带和肌肉及关节突关节外侧份。腰骶隧道将L

S

椎间孔外间隙分隔成3 个组织结构区域:腰骶隧道背外侧区,腰骶隧道区,腰骶隧道腹外侧区。腰骶隧道区可以看作L

S

椎间孔的延续,L

神经出椎间孔后由此隧道穿出。腰骶韧带外侧部纤维与髂腰韧带融合,髂腰韧带起自腰5 横突,水平向外侧走行止于髂嵴上缘。穿刺突破腰骶韧带即进入腰骶隧道腹外侧区。腰骶隧道腹外侧区为多神经交汇区,部分腰丛及骶丛神经走行于腰大肌后间隙。L

神经分支自腰骶韧带腹侧向前下走行,与腰骶隧道内穿出的L

神经组成腰骶干(见图1)。在第五腰椎横突以下水平,腰丛终末分支(股神经、闭孔神经)穿出腰大肌,和腰骶干一起在腰大肌后侧的间隙走行。第五腰椎椎体腹侧,走行交感神经系的骶前神经,又称上腹下神经丛;位于腹主动脉末端及两髂总动脉之间,是腹主动脉丛向下的延续部分,从两侧接受腰神经节发出的第3~4 内脏神经,在肠系膜下神经节换元,再向下延入直肠两侧的神经丛, 随髂内动脉分成左右腹下神经, 连接下腹下丛

。

腰骶移行椎 (lumbosacral transitional vertebrae,LSTV) 是腰骶交界段常见的先天性异常,主要表现为骶椎腰化或者是腰椎骶化。识别LSTV 并准确计数腰椎节段具有重要的临床意义,尽管CT、MRI扫描可以识别腰骶移行椎,但是LSTV 病人脊柱节段计数的金标准仍然是全脊柱成像下从颈2 向尾侧进行计数

。超声下计数腰椎节段有两种方法,一种以胸12 肋为标志从上向下计数腰椎节段,但是胸12 肋缺如、腰1 副肋等解剖变异可能会影响T

椎体的识别;另一种以骶骨、L

S

椎间隙为标志从下向上计数腰椎节段,腰骶移行椎的出现为准确计数腰椎节段增加了难度;临床上可以将两种方法联合应用,从而提高计数腰椎节段准确率。

目前常用的校正方法主要是基于定标的校正方法,包括:两点校正,分段线性校正,多项式拟合校正[2]。但由于传统的校正算法需要计算每个像素的校正系数,数据量较大。因而,本文通过研究CMV4000探测器的非均匀性,在前人的基础上,提出一种利于硬件实时实现的校正方法。

二、腰骶区神经阻滞技术

1. 超声引导L5 神经根阻滞

由于特殊的结构及功能,第5 对腰神经的走行不同于其他四对腰神经

。L

-L

神经出椎间孔后向外下方穿过腰大肌并参与组成腰丛。L

神经出椎间孔后向外下走行跨过骶骨翼进入骨盆,走行在骶骨翼的前方,并接收L

神经的分支,合并成腰骶干

。L

神经根是腰神经中最粗大的,但椎间孔却是最小的。解剖发现,L

神经自侧隐窝向下斜行,可穿过由第五腰椎椎体及横突,L

S

椎间盘、骶骨翼、腰骶韧带、髂腰韧带共同组成的“腰骶隧道”

。这些解剖结构的变异、增生或炎症等病理改变,均可引起L

神经根的卡压,从而引发疼痛。临床可行L

选择性神经根阻滞治疗L

神经根卡压引起的下肢疼痛

。

腰椎关节突关节病变被认为是腰背痛的原因之一,大约15%~40%的慢性腰背痛的病人由腰椎关节突关节病变引起

。L

S

关节突关节通常是冠状位,形状像字母“J”或“C”;由L

及L

神经背侧主支的内侧分支共同支配

。Greher 等

对尸体进行超声定位穿刺,超声引导L

S

关节突关节阻滞时使用凸阵探头,纵向长轴扫描确定骶骨连续高回声线,90°旋转探头为短轴扫描,探头的内侧略高于外侧(内侧偏向头侧),出现第五腰椎棘突,L

S

关节突关节突,骶骨翼,髂骨声像图;穿刺针自头侧向尾侧平面外穿刺直至触及骨面,并显现在超声声像图中;再次使用凸阵探头纵向长轴扫描确定针尖位于骶骨翼头侧浅部。将此方法应用于5 例腰痛病人的治疗,其中2 例在操作后30 分钟感到疼痛完全消失,有3 例疼痛评分降低了50%;且所有病人均可以评估后立即出院。

超声引导L

选择性神经根阻滞,目前已提出三种入路。Sato 等

在中线旁开3 cm 横突基底部处行长轴扫查,观察到位于横突下1 cm 处高回声线状结构的神经根(见图2),在神经刺激器引导下平面内穿刺到该L

神经根后可引出异感。该研究中除3 例因横突宽大,与骶骨围成的空间狭小,无法穿刺外,其余75例病人均取得不同程度的疼痛缓解。此项试验没有预先排除骨性限制的因素,并且对于肥胖的病人超声显像不清楚,亦影响穿刺的成功率。Kim 等

提出,以“腰神经后内侧支及横突间隙”为定位界面,先短轴扫描行平面内30 度穿刺至神经根后内侧支,再长轴扫描下平面外穿刺,第二针从两横突间隙平面进针,从第一针头侧1 cm 并平行于第一针穿刺,穿刺深度比第一针深1 cm。经X线定位确认后,发现使用该法进行选择性L

神经根阻滞有84%的准确率。Nathan 等

提出“腰骶隧道”与病人L

神经根卡压之间的关系。根据Nathan 提出的解剖特点,L

神经根位于前方的腰骶韧带和后方的横突间韧带之间,由于超声对韧带有很高的识别率,提示可采用“腰骶隧道”法行超声引导下L

神经根阻滞。探头可垂直于髂嵴放置,并逐步向髂后上棘平移,可见到L

横突和髂嵴的声影以及两声影间出现高回声的两条线,两线之间即为L

神经根走行的“腰骶隧道”。可在超声引导下,平面外穿刺进入腰骶隧道,给予适量药物阻滞L

神经根。

Sato 等

报道了超声引导下S

骶孔硬膜外阻滞,超声探头放置于骶旁区域进行长轴扫描,距中线外侧约2 cm,识别L

及L

S

关节突关节以及骶骨后表面;紧邻L

S

关节突关节尾侧骶骨表面出现的第一个凹面即为S

骶后孔。探头沿S

骶后孔的斜面倾斜,多数情况下可见高回声区,即为S

神经根,可以使用平面内穿刺技术;若无法观察到S

神经根时,则采用平面外穿刺将骶后孔作为穿刺目标。平面外穿刺时超声无法显示穿刺针的全长,然而,即使针尖不存在于声束中,也可以根据针尖周围组织的变形程度来推测针尖的深度;在此状态下调整探头或针的倾斜度,即可看到针尖。若穿刺遇到阻力,退针、调整针尖的方向重新进针;当针穿过骶后孔时,连接神经刺激器并设定在1 mA,缓慢进针以避免触及神经根,当病人报告在臀部或下肢有与电刺激频率相对应的叩击感时停止进针。

2. 超声引导L5S1 关节突关节阻滞和L5 脊神经后支阻滞

为保证预制光缆敷设工艺,预制光缆敷设时应要求厂家现场测量,并做好敷设、安装、整理工作,保证光缆路径规范、编码统一、标示一致。

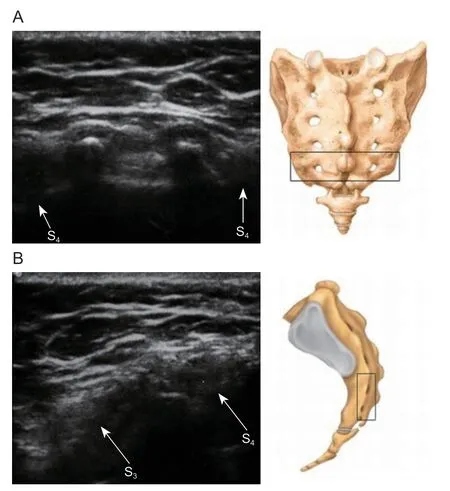

骶神经位于骶椎侧隐窝内,在该处分前、后支,分别由骶前、后孔穿出。第三骶后孔对称分布于骶正中嵴的两侧,与骶前孔相对,穿刺由浅入深为皮肤、皮下组织、胸腰筋膜后层、背阔肌起自骶骨的腱膜层及骶棘肌起自骶骨纵背面的肌肉和腱膜。余汝堂等

研究发现第三骶后孔前、后孔深距为12.7 mm,穿刺偏离矢状轴角度为4°,进针过深可经骶前孔进入盆腔,伤及盆腔脏器或造成污染。经第三骶孔穿刺进行骶神经电刺激可以调节逼尿肌和括约肌活动并稳定排尿反射,同时也可用于难治性盆腔疼痛的治疗

。传统方法是通过X 线确认第三骶孔的位置,并通过连续射线拍摄调整穿刺的深度及角度,最终确定电极的位置,但具有辐射、容易反复穿刺等劣势

。超声可用于确定S

骶孔位置并进行实时引导穿刺(见图5),需要联合X 线确认电极的位置。 Shakuri-Rad 等

进行了一项超声和X 线引导的初步研究发现,超声引导下第三骶孔穿刺可以减少对病人、外科医师以及手术室工作人员的辐射暴露时间(72.9 s

. 143.8 sec,

= 0.002)以及辐射量(24.3

. 66.6 mGy,

= 0.017),同时减少穿刺开始时皮肤穿刺定位的次数(8.6

. 12.3,

=0.035)。可见,超声引导用于第三骶孔穿刺具有一定的优势和应用前景。

Park 等

研究并报道了短轴扫描进行超声引导下经S

骶孔硬膜外阻滞并使用C 形臂进行针尖定位。将低频凸阵探头放置在腰骶交界的矢状平面中线上,以扫查腰椎棘突。首先标记L

棘突,向下平移探头即为S

棘突;在S

棘突的水平,根据目标方向探头轻微地向左或向右移动。骨面的中断即为S

骶后孔,将探头向头侧倾斜,使后孔与前孔重叠。当两个孔重叠良好时,可获得后孔至前孔的超声束图像。采用平面内穿刺并使用X 线前后位以及侧位确认针尖的位置,并使用造影剂观察药液的分布情况,确认无误后进行药物的注射治疗。该研究共纳入了56 例病人,共进行了67 例的超声引导经S

骶孔硬膜外注射,其中右侧30 例,左侧37 例;所有注射均显示造影剂不仅沿S

神经同时也在硬膜外扩散,其中41 例扩散到S

椎弓根上缘,26 例扩散到L

S

椎间盘的上缘。

Bendtsen 等

首先报道了超声引导下单次注射技术通过阻滞腰丛分支及腰骶干应用于髋关节手术的麻醉和镇痛,并将这项技术命名为骶上平移技术(suprasacral parallel shift block, SSPS)。局部麻醉药必须注射到骶骨前方、腰大肌后方腰骶干,闭孔神经和股神经所在的间隙里,因此命名为骶前腰大肌后间隙阻滞。超声引导行骶前腰大肌后间隙阻滞时,取健侧卧位,使用凸阵低频探头(2~5 MHz)沿髂嵴向内侧滑动,见到骶骨后行长轴旁正中扫描,在超声图像上识别L

横突和骶骨及两者之间的横突间韧带、腰骶韧带;行平面外穿刺,针尖突破腰骶韧带后,注入药物。

由小团队构成大组织是一场打破传统企业模式的变革,西方企业有稻盛和夫的“京瓷”,国内有海尔作为赋能实践的领先者,张瑞敏主张从内打破,将原来的自主经营体变为独立核算的“小微企业”,目前海尔已有3000多个小微,相互独立,构成了共创共赢的生态圈,是海尔一场向死而生的管理范式颠覆。另外还有快时尚服装品牌——韩都衣舍,采用“大平台+小组”的做法,由服务平台为小组提供服务支持和保障等赋能工作。集研发、采购及销售为一体的产品小组(又称蚂蚁军团)作为品牌的创客主体,回归组织的中心,使得传统组织对于员工的外在激励变为员工的自激励、自驱动。

3. 超声引导经S1 骶孔硬膜外阻滞

1978年,党的十一届三中全会做出了把党和国家工作中心转移到经济建设上来的历史性抉择,开启了中国改革开放的新纪元。从以阶级斗争为纲转变到以经济建设为中心,从封闭转变到扩大开放,从固守陈规转变到改革创新。改革从农村到城市,从经济领域到政治领域、科技教育及其他社会生活领域。面对社会经济领域改革发展带来的系统性、复杂性等问题,相关研究组织和机构陆续成立,一大批专家学者投身到这些问题的研究中。面对新形势和新问题,为更好地服务科学决策,理论、方法、实践亟待创新和运用。

1.“互联网+”提升了家长参与亲职教育的效率。在我国,很多父母都需要兼顾工作和家庭,陪伴孩子的时间有限,更不用说花费专门的时间来系统学习亲职教育的知识。“互联网+”时代,家长只需要拿上手机,就能快速接收到海量的教育资源,充分利用碎片化时间进行学习,对专门固定时间的要求大大降低。此外,微信、QQ等大量社交平台的存在,也为专家和家长、家长和家长之间的沟通搭建了桥梁,便于家长在遇到育儿问题时及时交流,获取帮助和支持。同时,兼具教育与娱乐功能的教育类软件也正在开发和推广中,优质互联网产品大大提高了亲职教育的效率。

4. 超声引导第三骶孔穿刺和骶神经电刺激

L

脊神经后支阻滞对于诊断和治疗L

S

关节突关节源性疼痛具有重要的临床意义,穿刺的靶点位于上关节突根部中点、较骶骨翼稍低的位置;高耸的髂嵴形成的声影而阻挡了侧面的视野,外侧骶嵴不同程度地突出可能会被误认为上关节突,这使得超声引导下L

脊神经后支在技术上远比其他腰椎节段后内侧支阻滞更具挑战性。 Greher 等

对超声引导下L

脊神经后支阻滞进行了尸体研究,超声探头进行横轴旋转扫查(探头的内侧更靠近头端),从外向内分别显示髂嵴、骶骨翼、L

S

关节突和L

棘突,采用平面外斜穿刺技术直至穿刺针抵达L

S

关节突根部的骨质(见图3);随后进行旁正中矢状位显示L

横突从而确认针尖的位置。最后,使用X 线正侧位确认针尖的位置,研究结果发现,在10具尸体上进行了20 次穿刺,穿刺针从皮肤到靶位置的平均深度为(42±7) mm,其中16 例穿刺位置准确,总成功率达到80%;其中1 例穿刺针略偏外侧,3 例略偏尾侧(偏移3~10 mm);排除脊椎前移后进行亚组分析穿刺成功率达到了100%。

5. 超声引导骶前腰大肌后间隙阻滞

Etheridge 等

进行了一项超声引导下L

脊神经后支阻滞的前瞻性队列研究,对纳入的病人预先进行超声下长轴和短轴扫查以确认L

横突、L

S

关节突关节和骶骨翼这3 个骨性标志在超声下可显影。在L

横突上的位置L

后内侧支阻滞后,将穿刺针退至进针点后把针转向尾侧进行L

脊神经后支阻滞(见图4);随后使用X 线正侧位确认穿刺的准确性。结果发现,纳入的100 例病人穿刺成功率达95%,穿刺操作时间(153.93±41.56) s,穿刺次数的中位数为2 (4),无明显并发症发生。

Bendtsen 等

研究发现与传统的腰丛神经阻滞相比,超声引导下骶前腰大肌后间隙阻滞对腰丛神经的感觉和运动阻滞成功率为88%~100%(

.腰丛59%~88%,

> 0.05);对腰骶干的阻滞有效率为50%(

. 腰丛0%,

< 0.05)。Strid 等

研究实时超声/MRI 结合与超声引导应用于SSPS 技术,让受试者接受了单纯超声引导和超声/MRI 结合引导下的SSPS。这两种技术都成功阻滞L

-S

的股神经、闭孔神经、腰骶干并产生了相应的感觉镇痛效应。超声/MRI 结合引导下的SSPS 与超声引导下的SSPS 相比,安全有效,但需要较长的操作时间。

6. 超声引导上腹下神经丛阻滞

上腹下神经丛位于L

椎体前缘,腹主动脉的末端及两髂总动脉之间,包含来自膀胱、尿道、子宫、会阴等盆腔结构的痛觉传入纤维。有研究报道

早在1990 年Lancarte 等报道了X 线引导下经L

间隙双针穿刺行上腹下神经丛阻滞治疗盆腔癌性疼痛,由于容易受髂嵴及L

横突的阻挡,使得此入路的应用受到了限制。为了使穿刺的方法更简单,后正中入路及旁正中入路单针经椎间盘穿刺进行上腹下神经丛阻滞被相继提出,成为传统方法的替代

;但是有引起椎间盘炎的风险,不易被病人接受。上述三种方法都需要病人俯卧位在X 线或CT 引导下进行,对术者技术要求高,用时长,病人有时无法耐受长时间俯卧位,同时易造成辐射性损伤。

Mishra 等

首次报道了前路超声引导下上腹下神经丛阻滞用于治疗盆腔癌痛。凸阵探头分别于纵向长轴及纵向斜位扫描确定腹主动脉、髂总动脉分叉处;旋转探头横向短轴扫描显示第五腰椎椎体扫查双侧髂总血管的之间的空隙,使用彩色多普勒成像有助于确定髂总血管的位置。平面内法使穿刺针到达L

椎体腹侧的最高点,使得药物可以向两侧扩散至L

椎体的前外侧缘。Gofeld 等

通过研究发现,L

椎体腹侧最高点单次注射5 ml 造影剂后向S

及对侧扩散不明显;通过经腹长轴扫描腰骶段确定L

S

椎间盘实现了超声引导下上腹下神经丛阻滞的方法改良,将目标靶点改为L

S

椎间盘的中线上,首先注射2.5 ml 造影剂观察到单侧无回声液体扩散,再将穿刺针重新定位到穿刺点对侧离中线1 cm 的位置,注射剩余的2.5 ml 造影剂。此方法通过严格的针尖中线位置和实时观察注射情况,实现双侧扩散;从而达到与传统的透视引导技术相似的药物扩散情况,可以完全阻断上腹下神经丛。超声引导上腹下神经丛阻滞具有仰卧位、操作简单用时短、能实时观察药液扩散、可床旁进行无辐射等优点,对慢性盆腔疼痛的治疗具有重要意义

。

三、展望

脊柱腰骶交界段涉及许多解剖知识,众多神经分布在该区域,是临床区域麻醉和疼痛治疗的重要操作部位。近年来随着超声技术的引入,学者们提出了许多新的区域麻醉和疼痛治疗技术,例如骶前-腰大肌后间隙阻滞、“腰骶隧道”法L

神经根阻滞、超声引导上腹下神经丛阻滞、L

S

关节突关节注射和L

神经后内侧支阻滞等,同时具有无辐射、穿刺精准、穿刺并发症发生率低的优点,为临床提供了新选择。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。

[1] 朱爱国,张烽,朱建炜,等. 腰骶丛神经根的应用解剖及临床意义[J].中国组织工程研究, 2019, 23(4):573-577.

[2] 黄清奇, 刘少强, 梁珪清. 腰骶部移行椎的解剖及生物力学研究进展[J]. 中华外科杂志, 2019, 57(2):156-160.

[3] 毕金坤, 黄卫民, 杨晓凯, 等. 腰骶角形态学测量及临床意义[J]. 创伤与急危重病医学, 2015, 3(1):55-57.

[4] Nathan H, Weizenbluth M, Halperin N. The lumbosacral ligament (LSL), with special emphasis on the"lumbosacral tunnel" and the entrapment of the 5th lumbar nerve[J]. Int Orthop,1982, 6(3):197-202.

[5] 黄伟奇, 杨晓东, 李涛. 骶髂关节周围腰骶丛神经的解剖学研究及其临床意义[J]. 中国临床解剖学杂志,2017, 35(6):615-617, 627.

[6] Lian J, Levine N, Cho W. A review of lumbosacral transitional vertebrae and associated vertebral numeration[J]. Eur Spine J, 2018, 27(5):995-1004.

[7] 张景僚,顾立强,王龙江,等. L

神经前支和腰骶干与骶髂关节关系的三维重建[J].南方医科大学学报, 2006, 26(3):364-366.

[8] 张景僚, 顾立强, 谢颍涛. L

神经前支和腰骶干与骶髂关节毗邻关系及其临床意义[J].中国临床解剖学杂志, 2004, 22(2):148-149.

[9] 马永强,袁慧书,柳晨.腰骶部选择性神经根阻滞研究现状和进展[J].中国疼痛医学杂志, 2011, 17(7):436-439.

[10] Sato M, Simizu S, Kadota R,

. Ultrasound and nerve stimulation-guided L

nerve root block[J]. Spine(Phila Pa1976), 2009, 34(24):2669-2673.

[11] Kim D, Choi D, Kim C,

. Transverse process and needles of medial branch block to facet joint as landmarks for ultrasound-guided selective nerve root block[J]. Clin Orthop Surg, 2013, 5(1):44-48.

[12] Al-Najjim M, Shah R, Rahuma M,

. Lumbar facet joint injection in treating low back pain: radiofrequency denervation versus SHAM procedure. Systematic review[J]. J Orthop, 2018, 15(1):1-8.

[13] 李敏,韩群颖,孙树功,等.腰椎关节突关节的神经支配及其临床意义[J].中国临床解剖学杂志, 1996,1(4): 274-276.

[14] Greher M, Scharbert G, Kamolz LP,

. Ultrasound-guided lumbar facet nerve block: a sonoanatomic study of a new methodologic approach[J]. Anesthesiology, 2004, 100(5):1242-1248.

[15] Greher M, Moriggl B, Peng PW,

. Ultrasound-Guided approach for L

dorsal ramus block and fluoroscopic evaluation in unpreselected cadavers[J]. Reg Anesth Pain Med, 2015, 40(6):713-717.

[16] Etheridge JB, De Villiers F, Venter J,

. Ultrasound-guided L

dorsal ramus block: validation of a novel technique[J]. Reg Anesth Pain Med, 2020, 45(3): 176-179.

[17] Sato M, Mikawa Y, Matuda A. Ultrasound and electrical nerve stimulation-guided S1 nerve root block[J]. J Anesth, 2013, 27(5):775-777.

[18] Park YJ, Lee SH, Ryu KH,

. Novel method for S

transforaminal epidural steroid injection[J]. World Neurosurg, 2020, 133:e443-e447.

[19] 余汝堂,陈忠孝,杨新东,等.骶后孔解剖学定位及其临床意义[J].中国临床解剖学杂志, 2007, 25(4):406-408.

[20] Van Kerrebroeck PE, Marcelissen TA. Sacral neuromodulation for lower urinary tract dysfunction[J].World J Urol, 2012, 30(4):445-50.

[21] Shakuri-Rad J, Cicic A, Thompson J. Prospective randomized study evaluating ultrasound versus fluoroscopy guided sacral InterStim® lead placement: a pilot study[J]. Neurourol Urodyn, 2018, 37(5):1737-1743.

[22] Bendtsen TF, Søballe K, Petersen EM,

. Ultrasound guided single injection lumbosacral plexus blockade for hip surgery anaesthesia[J]. Brit J Anaesth, 2013.

[23] Bendtsen TF, Pedersen EM, Haroutounian S,

. The suprasacral parallel shift vs lumbar plexus blockade with ultrasound guidance in healthy volunteers-a randomised controlled trial[J]. Anaesthesia, 2014, 69(11):1227-1240.

[24] Strid JM, Pedersen EM, Al-Karradi SN,

. Real-time ultrasound/MRI fusion for suprasacral parallel shift approach to lumbosacral plexus blockade and analysis of injectate spread: an exploratory randomized controlled trial[J]. Biomed ResInt, 2017, 2017:1873209.

[25] Mishra S, Bhatnagar S, Rana SP,

. Eきcacy of the anterior ultrasound-guided superior hypogastric plexus neurolysis in pelvic cancer pain in advanced gynecological cancer patients[J]. Pain Med, 2013, 14(6):837-842.

[26] Erdine S, Yucel A, Celik M,

. Transdiscal approach for hypogastric plexus block[J]. Reg Anesth Pain Med,2003, 28(4):304-308.

[27] Turker G, Basagan-Mogol E, Gurbet A,

. A new technique for superior hypogastric plexus block: The posteromedian transdiscal approach[J]. Tohoku J Exp Med, 2005, 206(3):277-281.

[28] Mishra S, Bhatnagar S, Gupta D,

. Anterior ultrasound-guided superior hypogastric plexus neurolysis in pelvic cancer pain[J]. Anaesth Intensive Care, 2008,36(5):732-735.

[29] Gofeld M, Lee C W. Ultrasound-guided superior hypogastric plexus block: a cadaveric feasibility study with fluoroscopic confirmation[J]. Pain Pract, 2017,17(2):192-196.

[30] Rapp H, Ledin ES, Smith P. Superior hypogastric plexus block as a new method of pain relief after abdominal hysterectomy: double-blind, randomised clinical trial of eきcacy[J]. BJOG, 2017, 124(2):270-276.